Рози Брайдотти

Постчеловек

Глава 1

Постгуманизм: Жизнь по ту сторону Я

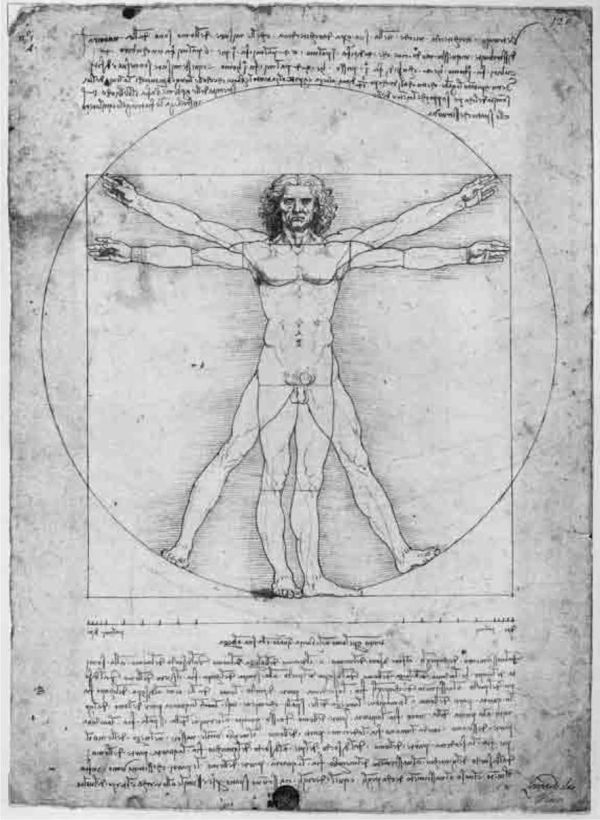

Вначале был Он: классический идеал «Человека». Когда-то Протагор назвал его «мерой всех вещей». Затем он снова в эпоху Ренессанса уже в обновленном виде стал всеобщим эталоном. Именно так он представлен на рисунке Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» (рис. 1.1). Он – идеал телесного совершенства, который в соответствии с классическим изречением mens sana in corpore sano[4] также воплощает ряд ментальных, дискурсивных и духовных ценностей. Вместе они составляют конкретное содержание того, что есть «человеческого» в человеке. Более того, они уверенно утверждают практически безграничную способность людей стремиться к индивидуальному и коллективному совершенствованию. Это знаковое изображение – символ гуманизма как доктрины, совмещающей биологический, дискурсивный и моральный рост человеческих возможностей с идеей телеологически предопределенного, рационального прогресса. Вера в уникальные, саморегулирующиеся и по сути своей моральные способности человеческого разума формирует центральную часть этого в высшей степени гуманистического кредо, фактически основанного на разработанной в XVIII и XIX веках интерпретации идеалов классической античности и итальянского Возрождения.

Рис. 1.1. Леонардо да Винчи. Витрувианский человек. 1492 г. Источник: Wikimedia Commons

Эта модель задает не только индивидуальные, но и культурные стандарты. Гуманизм исторически развился в модель цивилизации, оформившей определенную идею Европы, в которой она совпадает с универсализующей силой саморефлексивного разума. Превращение гуманистического идеала в господствующую модель культуры было канонизовано гегелевской философией истории. Это возвеличивающее само себя представление предполагает, что Европа является не просто геополитической локацией, но всеобщим атрибутом человеческого разума, способным придать свои свойства любому подходящему объекту. Подобный взгляд разделял Эдмунд Гуссерль в своей знаменитой работе «Кризис европейских наук» [Husserl, 1970; Гуссерль, 2004], в которой он ярко выступил в защиту универсального значения разума против интеллектуального и морального упадка, олицетворяемого ростом угрозы европейского фашизма в 1930-х годах. По мнению Гуссерля, Европа провозглашает себя как месторождение критического разума и саморефлексии, так что оба эти свойства основываются на гуманистической норме. Не имеющая себе равных Европа как всеобщее сознание трансцендирует свою конкретность или, скорее, полагает силу трансценденции в качестве своей отличительной характеристики, а гуманистический универсализм – в качестве своей части. Это превращает европоцентризм в нечто большее, чем просто случайное географическое обстоятельство: он является структурным элементом нашей культуры, который также встроен и в науку, и в институциональные и педагогические практики. В качестве идеала цивилизованности гуманизм «XIX столетия питал имперские амбиции Германии, Франции и в особенности Великобритании» [Davies, 1997: 23].

Эта европоцентричная парадигма подразумевает, что диалектика «я» и другого, а также бинарная логика идентичности и инаковости являются, соответственно, двигателем и культурной логикой универсального гуманизма. Для этой универсалистской позы и ее бинарной логики центральным является понятие «различия» как пейоратива. Субъективность приравнивается к сознанию, универсальной рациональности и саморегулируемому моральному поведению, тогда как Инаковость определяется как негативный, зеркальный противовес субъективности. Постольку-поскольку различие свидетельствует о неполноценности, оно влечет драматические следствия для людей, которых объявляют «другими». Они наделяются чертами сексуальных девиаций, оцениваются как расово-неполноценные и натурализуются, то есть сравниваются, с животными, им также придается статус расходного материала. Мы все люди, но некоторые из нас более смертны, чем другие. Так как судьба этих людей в Европе, да и везде, была историей чреватых смертью исключений и драматических поражений в правах, эти «другие» теперь сами ставят вопросы о власти и исключении. Теперь, чтобы разобраться с наследием гуманизма, нам необходима бо́льшая этическая ответственность. Об этом весьма ясно пишет Тони Дэвис: «Все известные нам гуманизмы являлись имперскими. Они говорили о человеке с акцентом на класс, пол, расу, геном, и во имя неких интересов. Их объятья душат тех, кого успели классифицировать подобным образом… Почти невозможно припомнить такое преступление, которое не совершалось бы во имя гуманности» [Davies, 1997: 141]. Это действительно так, но множество зверств также совершалось во имя ненависти к человечеству, как показывает случай Пекка-Эрика Аувинена (см. с. 17 настоящей книги).

Ограничение принадлежности к человечеству в понятии гуманизма – один из факторов, который дает понять, как мы вообще пришли к постчеловеческому повороту. Путь к нему вовсе не прост или предсказуем. Эдвард Саид, например, усложняет картину, предлагая взглянуть на это через постколониальную перспективу: «Гуманизм в образе охранительного или даже воинственного национализма является <…> палкой о двух концах ввиду его <…> идейной жестокости и триумфализма, хотя его порой трудно избежать. Возрождение подавляемых языков и культур, попытки национального самоутверждения с помощью обращения к культурным традициям и величию предков <…> в колониальной ситуации объяснимы и понятны» [Said, 2004: 37]. Эта оговорка необходима, чтобы уточнить, с каких позиций идет речь. Разница в положении между центром и окраинами очень важна, особенно по отношению к наследию такого сложного и многогранного феномена, как гуманизм. Ответственный за геноцид и преступления, с одной стороны, но также питающий большие надежды и стремления – с другой, гуманизм определенным образом сопротивляется прямолинейной критике. Это свойство меняться отчасти ответственно за его долгую жизнь.

Антигуманизм

Позвольте мне здесь, на раннем этапе моей аргументации, раскрыть карты: я не слишком хорошо отношусь к гуманизму или идее человека, которую он имплицитно содержит. Антигуманизм является частью моей интеллектуальной и личной генеалогии, а также семейного происхождения, так что мне кризис гуманизма кажется почти банальностью. Почему?

Политика и философия – основные причины, почему я всегда с радостью приветствовала понятие исторического упадка гуманизма, с его европоцентричным ядром и имперскими тенденциями. Конечно же, исторический контекст в значительной мере с этим связан. Я достигла интеллектуальной и политической зрелости в неспокойные годы после Второй мировой войны, когда гуманистический идеал был поставлен под сомнение и подвергся радикальной критике. В 1960 и 1970-х новыми социальными движениями и молодежной культурой того времени (феминизмом, деколонизацией и антирасизмом, антиядерным и пацифистским движениями) был разработан активистский вид антигуманизма. Будучи хронологически связанными с социальной и культурной политикой поколения бeби-бумеров, эти социальные движения произвели радикальные политические и социальные теории, а также новые эпистемологии. Они выступали против банальностей риторики холодной войны с ее упором на западную демократию, либеральный индивидуализм и свободу, якобы обещанную всем.

Ничто так не намекает на теоретический кризис среднего возраста, как признание принадлежности к беби-бумерам. В глазах общественности это поколение на данный момент не выглядит примером другим. Тем не менее надо признать, что оно было отмечено травматичным наследием множества политических экспериментов ХХ века. Фашизм и холокост, с одной стороны, коммунизм и ГУЛАГ – с другой, поддерживают кровавое равновесие на сравнительной шкале ужасов. Между этими историческими феноменами и отрицанием гуманизма в 1960 и 1970-х годах существует очевидная генетическая связь. Позвольте мне ее объяснить.

На уровне их собственного идеологического содержания эти два исторических феномена, фашизм и коммунизм, явно или неявно отвергли основные положения европейского гуманизма и бессовестно их предали. Они, однако, разнятся в том, что касается их структур и целей. Тогда как фашизм выступал за безжалостное отступление от самих корней основанного на Просвещении уважения к автономии разума и моральному благу, социализм выступал за коммунитарное понятие гуманистической солидарности. Социалистический гуманизм был характерен для европейского левого движения, начиная с утопических социалистических движений XVIII века. Марксизм-ленинизм, впрочем, отверг эти «наивные» черты социалистического гуманизма, особенно ставку на реализацию потенциала человеческой аутентичности (в противовес отчуждению). Он предложил альтернативный «пролетарский гуманизм», также известный как «революционный гуманизм» СССР, предлагавший бескомпромиссное стремление к всеобщей рациональной человеческой «свободе», которая наступит при коммунизме.

Два фактора поспособствовали относительной популярности коммунистического гуманизма в послевоенную эпоху. Первый из них – разрушительный эффект, который оказал фашизм на европейскую социальную историю, но также и на историю интеллектуальную. Период фашизма и нацизма привел к значительному нарушению хода исторического развития критической теории в континентальной Европе, так как он уничтожил и изгнал из Европы те самые школы мысли – марксизм, психоанализ, Франкфуртскую школу и ницшеанскую генеалогию с ее подрывным потенциалом (хотя случай Ницше довольно-таки сложен), которые были ключевыми для философии в первой половине ХХ века. Более того, холодная война и противостояние двух геополитических лагерей, последовавшие за Второй мировой войной, поспособствовали разделению Европы на два лагеря вплоть до 1989 года и не облегчили возвращение этих радикальных теорий на континент, в саморазрушительном экстазе их с такой яростью отвергший. Важно, например, что большинство авторов, которых Мишель Фуко выделил как философских провозвестников эры критического постмодерна (Маркс, Фрейд, Дарвин), – те же самые фигуры, чьи идеи нацисты осуждали в 1930-е и чьи книги сжигали.

Вторая причина популярности марксистского гуманизма заключается в том, что коммунизм под руководством СССР сыграл ключевую роль в победе над фашизмом, а следовательно, как бы то ни было, вышел из Второй мировой войны победителем. Таким образом, поколения, политически повзрослевшие к 1968 году, унаследовали позитивные взгляды на марксистский праксис и идеологию как следствие противостояния социалистов и коммунистов фашизму и военных успехов Советского Союза в борьбе против нацизма. Это противопоставляется практически демонстративному антикоммунизму американской культуры, который и по сей день остается точкой сильнейшего интеллектуального трения между Европой и США. На заре третьего тысячелетия иногда сложно вспомнить, что коммунистические партии были крупнейшим символом антифашистского сопротивления в Европе. Они также сыграли важную роль в международном национально-освободительном движении, особенно в Африке и Азии. Новаторский текст Андре Мальро «Удел человеческий» [Malraux, 1934; Мальро, 1935] свидетельствует как о моральных качествах, так и трагическом аспекте коммунизма; о том же говорят, в другую эпоху и в другом геополитическом контексте, жизнь и труды Нельсона Манделы [Mandela, 1994].

В свою очередь, глядя изнутри Соединенных Штатов, Эдвард Саид добавляет еще один важный момент:

Антигуманизм развился в интеллектуальных кругах США отчасти из-за распространенного отторжения, испытываемого по отношению к войне во Вьетнаме. Часть этого отторжения заключалась в возникновении движений противостояния расизму, империализму в целом и сухим педантичным академическим гуманитарным наукам, которые годами демонстрировали аполитическое, оторванное от действительности и игнорирующее (иногда даже манипулятивное) отношение к современности, постоянно при этом превознося достоинства прошлого [Said, 2004: 13].

«Новые» левые в США в 1960 и 1970-х годах воплощали воинственный вид радикального антигуманизма, противопоставляемого не только либеральному большинству, но и марксистскому гуманизму традиционного левого движения.

Я полностью осознаю тот факт, что марксизм, в наши дни социально закодированный как бесчеловечная и жестокая идеология, может на деле являться гуманизмом, и этот факт способен шокировать как молодежь, так и всех, кто несведущ в континентальной философии. Достаточно, впрочем, вспомнить, какое значение философы уровня Сартра и де Бовуар придавали гуманизму как секулярному инструменту критического анализа, чтобы понять, как могла строиться аргументация. Экзистенциализм подчеркивал значение гуманистического сознания как источника моральной ответственности и политической свободы.

Франция занимает особое положение в генеалогии антигуманистической критической теории. Престиж французских интеллектуалов был связан не только с внушительной системой образования, которая существует в этой стране, но и с контекстуальными особенностями. Главным из них являлась высокая моральная позиция Франции в конце Второй мировой войны благодаря борьбе с нацизмом Шарля де Голля. Французские интеллектуалы соответственно и далее располагали очень высоким статусом, особенно по сравнению с пустотой послевоенной Германии в этом отношении. Отсюда вытекает значение репутаций не только Сартра и де Бовуар, но также Арона, Мориака, Камю и Мальро. Тони Джадт кратко подводит итог этому феномену:

Несмотря на сокрушительное поражение Франции в 1940 году, унизительные четыре года немецкой оккупации, моральную неоднозначность (или хуже) режима Виши маршала Петена и малопочетное подчинение США и Великобритании в международной дипломатии послевоенных лет, французская культура снова стала центром международного внимания: французские интеллектуалы приобрели особое международное значение как те, кто говорит от имени самой эпохи, а тон французских политических споров отражал идеологические противоречия во всем мире. Еще раз – и в последний раз – Париж стал столицей Европы [Judt, 2005: 210].

В течение послевоенных лет Париж продолжал служить магнитом, притягивающим и порождающим всякого рода критических мыслителей. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, после того как книга была вывезена из СССР в виде рукописи, был впервые напечатан именно во Франции в 1970-х. Именно из Парижа аятолла Хомейни возглавил иранскую революцию 1979 года, которая привела к созданию первого исламского государства в мире. В некотором смысле Франция тех времен была открыта всевозможным радикальным политическим движениям. На правом и левом берегах Сены процветало столько критических школ мысли, что французская философия стала почти синонимом мысли вообще, что имело весьма неоднозначные последствия, которые мы рассмотрим в главе 4.

Вплоть до 1960-х годов философия избегала вопросов о своей исторической ответственности за укрепление существовавших форм господства и исключения. Как Сартр, так и де Бовуар, находясь под влиянием марксистских теорий отчуждения и идеологии, связали триумф разума с могуществом господствующих властей, тем самым обнажая причастность философского рацио к реальным социальным практикам несправедливости. Они продолжали, впрочем, защищать универсальную идею разума и опираться на диалектическую модель для разрешения этих противоречий. Этот методологический подход, критически относящийся к гегемонистским формам насильственной апроприации и использования «других», также определял задачу философии как привилегированного и господствующего культурно инструмента политического анализа. У Сартра и де Бовуар образ философа-царя встроен в общую картину мира, пусть и в критическом модусе. Как критик идеологии и совесть угнетенных философ – мыслящий человек, все еще стремящийся к грандиозным теоретическим системам и всеобъемлющим истинам. Сартр и де Бовуар считают гуманистический универсализм отличительной чертой западной культуры, то есть ее конкретной формой партикуляризма. Они используют концептуальные инструменты, предоставленные гуманизмом, чтобы предупредить встречу философии лицом к лицу с ее собственной исторической ответственностью и ответственностью за концептуальное обслуживание власти.

Этот гуманистический универсализм вкупе с социально-конструктивистским акцентом на вызванную самим человеком и исторически переменчивую природу социального неравенства закладывает фундамент для полноценной политической онтологии. Например, эмансипаторный феминизм де Бовуар строится на гуманистическом принципе «женщина – мера всех вещей, касающихся женщины» (рис. 1.2), соответственно, в свою очередь феминистская философ должна принимать в расчет всех женщин. Это создает на теоретическом уровне продуктивный синтез между собой и другими. Политически витрувианская женщина сформировала связи солидарности между женщинами, ставшие в руках второй волны феминизма принципом политического сестринства. Этот факт дал женщинам общую политическую основу, в которой бытие женщиной в мире рассматривается как начальная точка любой критической рефлексии и коллективно артикулированного политического праксиса.

Рис. 1.2. Новая витрувианская женщина Источник: Friedrich Saurer/Science Photo Library

Гуманистический феминизм представил новый тип телесного и ориентированного на конкретные обстоятельства материализма [Braidotti, 1991]. Основным элементом этого теоретического новшества стал особый вид ситуативной эпистемологии [Haraway, 1988], выросшей из практики «политики локальности» [Rich, 1987] и затем повлиявшей на точку зрения феминистской теории и последующие ее дебаты с постмодернистским феминизмом в 1990-х [Harding, 1991]. Исходная теоретическая основа гуманистического феминизма – материалистическое понятие воплощения, выражающее предпосылки для нового, более точного анализа властных отношений. Он основан на радикальной критике маскулинного универсализма, но все еще зависит от некой формы активистского и ориентированного на равенство гуманизма.

Феминистская теория и практика работали быстрее и эффективнее, чем большинство социальных движений 1970-х. Они подготовили новые инструменты и методы анализа, позволяющие сформулировать более инклюзивные теории того, как функционирует власть. Феминистки также направили определенные усилия на борьбу с маскулинизмом и сексистскими привычками якобы «революционного» левого движения, осуждая их как противоречащие их идеологии и по сути своей оскорбительные.

В рамках левого мейнстрима, однако, появилось новое поколение послевоенных мыслителей со своими собственными приоритетами. Они восстали против высокого морального статуса послевоенных европейских коммунистических партий в Западной Европе и Советской империи, который был чреват авторитарной интерпретацией марксистских текстов и их ключевых философских понятий. Эти новые формы философского радикализма, разработанные во Франции и остальной Европе в конце 1960-х, предлагали суровую критику догматизма коммунистической мысли и практики. В том числе звучала также критика политического союза между такими философами, как Сартр и де Бовуар, и коммунистическим левым движением[5], остававшегося крепким по крайней мере до венгерского восстания 1956 года. Вопреки догматизму и насилию коммунизма поколение 1968 года апеллировало непосредственно к подрывному потенциалу текстов Маркса, чтобы высвободить их антиинституциональный заряд. Их радикализм выражался в виде критики гуманистических идеалов и политического консерватизма институтов, воплощавщих марксистскую догму.

Антигуманизм стал объединяющим кличем этого поколения радикальных мыслителей, ставших впоследствии известными как «постструктуралистское поколение». Они были посткоммунистами avant la lettre. Им удалось выйти за рамки диалектического мышления оппозициями и разработать третий путь, чтобы иметь дело с меняющимися представлениями о человеческой субъективности. К тому времени как Мишель Фуко опубликовал революционную критику гуманизма в книге «Слова и вещи» [Foucault, 1970; Фуко, 1977], вопрос о том, чем является идея «человеческого» – если она вообще чем-то является – был важен для радикальных дискурсов того времени и задавал антигуманистическую повестку для ряда политических групп. «Смерть человека», провозглашенная Фуко, формализует эпистемологический и моральный кризис, выходящий за рамки бинарных оппозиций и поперек позиций различных полюсов политического спектра. Мишенью становится внутренне присущий марксизму гуманизм, а точнее гуманистическая самонадеянность, продолжающая помещать человека в центр мировой истории. Даже марксизм, прикрываясь своим статусом главной теории исторического материализма, продолжал определять субъекта европейской мысли единым и главенствующим и отводил ему (мужской род – не совпадение) царское место как двигателю человеческой истории. Антигуманизм состоит в разрушении связи между человеческим агентом и этой универсалистской позой, призывая агента к ответственности, так сказать, за конкретные выполняемые им действия. Когда этот ранее господствующий субъект освобождается от своей мании величия и перестает быть якобы у руля исторического прогресса, становятся более отчетливо видны иные отношения власти.

Радикальные мыслители поколения 1968 года отреклись от гуманизма как в его классическом, так и в социалистическом варианте. Витрувианский идеал Человека как стандарт совершенства и совершенствования (см. рис. 1.1) был буквально сброшен с пьедестала и деконструирован. Фактически этот гуманистический идеал составлял основу либерального индивидуалистического образа субъекта, определяющего способность самосовершенствования с точки зрения автономии и самоопределения. Это – именно те условия, против которых выступали постструктуралисты.

Оказалось, что этот Человек вовсе не являлся эталоном совершенных пропорций, выражающим универсалистский идеал, ныне достигнувший статуса естественного закона, но историческим конструктом как таковым, контингентным по отношению к ценностям, времени и месту. Индивидуализм не является чем-то присущим «человеческой природе», как любят думать либеральные мыслители, но исторически и культурно обусловленным дискурсивным формированием, приобретающим все более проблемный характер. Деконструктивная версия социального конструктивизма, введенная в оборот такими мыслителями, как Жак Деррида [Derrida, 2001a; Деррида, 2000], также поспособствовала радикальному пересмотру положений гуманизма. Целое философское поколение призвало к неповиновению по отношению к признанным гуманистическим идеям «человеческой природы».

Такие феминистки, как Люс Иригарей [Irigaray, 1985a, 1985b], указывали, что якобы абстрактный идеал Человека как символ классического человечества относится к мужскому полу – это именно «он». Более того, он белый, европеец, хорош собой и имеет здоровое тело; о его сексуальности нельзя ничего предположить, хотя сексуальность его создателя, Леонардо да Винчи, окружена изрядной долей спекуляций. Что общего имеет эта идеальная модель со среднестатистическим представителем нашего вида – очень хороший вопрос. Феминистские критики патриархальной риторики, использующей абстрактную маскулинность [Hartsock, 1987] и триумфальную белизну кожи [hooks, 1981; Ware, 1992], утверждали, что этот гуманистический универсализм сомнителен не только по эпистемологическим, но и по этическим и политическим причинам.

Антиколониальные мыслители заняли схожую критическую позицию, поставив под вопрос первичность белизны кожи витрувианского идеала как эстетического канона красоты (см. рис. 1.2). Рассматривая подобные высокопарные представления сквозь историю колониализма, антирасистские и постколониальные мыслители открыто ставили под вопрос релевантность гуманистического идеала, в виду явных противоречий, связанных с его европоцентричными предпосылками, но в то же время они сами не полностью от него отказались. Они возложили на европейцев ответственность как за употребление, так и злоупотребление этим идеалом, имея в виду историю колониализма и жестокого подавления иных культур, но все еще сами продолжали придерживаться его основных принципов. Франц Фанон, например, хотел спасти гуманизм от его европейских распространителей, утверждая, что мы предали гуманистический идеал, превратно его используя. Как писал Сартр в предисловии к книге Фанона «Проклятьем заклейменные» [Sartre, 1963: 7]: «…голоса желтых и черных все еще говорили о нашем гуманизме, но только чтобы попрекнуть нас нашей бесчеловечностью». Постколониальная мысль утверждает, что если гуманизм и является всеобщим будущим, то тогда он должен происходить не из западного мира и обходить ограничения европоцентризма. В целом претензии на универсальность научной рациональности отвергаются как по эпистемологическим, так и по политическим основаниям [Spivak, 1999; Said, 2004], поскольку все притязания на знание являются выражением западной культуры и ее стремления к господству.

Французские постструктуралистские философы преследовали одну и ту же постколониальную цель различными путями и с помощью различных средств[6]. Они утверждали, что после колониализма, Аушвица, Хиросимы и ГУЛАГа – если упомянуть лишь о нескольких ужасах истории Новейшего времени – нам, европейцам, следует разработать критику европейской мании величия, представляющей нас моральными хранителями мира и двигателем человеческой эволюции. Так, философское поколение 1970-х, провозгласившее «смерть человека», было антифашистским, посткоммунистическим, постколониальным и постгуманистическим, воплощая разные комбинации этих терминов. Его деятельность привела к отказу от классического определения европейской идентичности через призму гуманизма, рациональности и универсализма. Феминистские философии сексуального различия[7] в рамках критики господствующей маскулинности также обратили внимание на этноцентричную природу европейских притязаний на универсализм. Они выступали за необходимость приоткрыть его «другим внутри нас» [Kristeva, 1991] так, чтобы отвести многообразию и принадлежности к множественности ключевое положение в качестве структурных компонентов европейской субъективности.

Антигуманизм, следовательно, является важным источником постчеловеческой мысли, вовсе не являясь при этом единственным, а связь между антигуманизмом и постчеловеческим также не является необходимой или исторически неизбежной. И все же, так сложились обстоятельства для моей собственной творческой биографии, хотя эта история все еще не завершена, и в некотором смысле, как я объясню в следующем разделе, мое отношение к гуманизму все еще остается окончательно неопределенным.