Роман Александрович Орлов

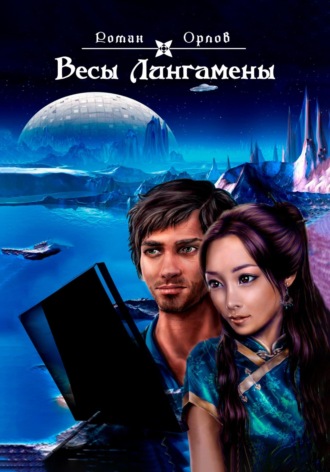

Весы Лингамены

«Да-а, – размышлял я, – Будда завещал, а мы всё до сих пор проверяем. Ну, еще бы! Мы ведь “Институт кармоведения и исследования проблем причинно-следственной связи”. Даже табличка над входом соответствующая имеется. Красивая, монолитная такая, увесистая. Почти как слова самого Учителя. Если кому-нибудь из нас на голову вдруг упадёт, просветление гарантировано! Ну, или хотя бы “эврика!”, что нам, признаться, очень бы не помешало. А “Институт кармоведения” – это, несомненно, звучит солидно. А уж “исследования проблем причинно-следственной связи” вообще кого хочешь заставит поверить, что мы тут самыми что ни на есть серьёзными вещами занимаемся. Вот только Дарима верно подмечает, что у самой причинно-следственной связи-то явно никаких проблем быть не может, проблемы рождаются в головах у людей. Они есть у тех, кто никак не может эту связь доказать, то есть у нас! И надо же, за пять десятков лет углубленных изысканий в области изучения кармы никто так и не заметил казус, кроющийся уже в самом названии организации».

Я невесело улыбнулся старой шутке подруги и снова погрузился в себя. «Как я вообще пришёл ко всему этому? Нашёл ли я действительно своё дело? – спрашивал я себя. – Двадцать лет назад – давно ли это или не очень? Перед глазами встаёт молодой, спаянный верой в победу науки коллектив учёных. Вот полный идей, впечатлительный романтик Гелугвий – горящий взор, всегдашние кудряшки. С каким упоённым самоотречением он влился в работу! А степенный Штольц – просто рабочий безотказный механизм, одержимый идеей нахождения научного доказательства причинно-следственной связи. И я, горе-искатель; и примкнувшая затем Дарима… двадцать лет поисков… и тридцать лет Колпак существовал ещё до нашего прихода в Институт. – Я глубоко вздохнул и переключился на последние события. – А вот моя недавняя лекция в Зале Совета. Я ведь им не всё рассказал. Моя жизнь в контексте главной проблемы – это ведь только меня касается? Или нет? Увлёкся я на лекции и всё же обмолвился. Но как ни крути, это, по большому счёту, есть частный случай глобальных проблем человечества. Так как же у меня всё это началось, как я пришёл к тому, чем живу сейчас и кем являюсь?»

Моё тело, плотно влитое в сосуд кресла, будто распростёрлось перед статуей Будды; мысли же покинули его и витали где-то вдали, подчиняясь сигналам из мозга, плотно окутанного тенётами мерцания тела Учителя.

«Сколько себя помню, никогда не мог просто радоваться ощущению своего присутствия в мире, никогда! – продолжал я свой экскурс в собственное прошлое. – Уже с самого детства, а потом всё сильнее и сильнее тяготился я пресловутыми “главными вопросами”. А суть этих задач не меняется с течением тысячелетий, меняется лишь их форма. Хотя меня иногда и спрашивают: “отчего они у тебя вообще возникают? Ты же сам называешь себя кармиком, а раз так, то у тебя есть Учение”. Да, верно то, что я родился в семье кармиков и впитывал всё это с самого малого возраста; но при этом лишь я один в нашем семействе не мог воспринимать вещи такого порядка на веру, не мог поверить не проверив. А среди моей родни никто и в мыслях не подвергал сомнению законы причинности, никто не задавался такими вопросами. Родственникам вообще не нужно было никаких доказательств. Все они веровали традиционно, не вникая в глубины Учения. Отцу было достаточно взглянуть на статуэтку Будды и поклониться; дядя просто верил, что всё сделанное им в этой жизни обязательно найдёт свой отклик в следующей; мама посещала сохранившиеся дацаны и читала мантры. Но у меня-то, у меня-то, бедолаги, всё было не как у людей! Я хотел следовать за Учителем, но сначала взалкал найти научные доказательства того, что происходящее с людьми некогда предопределено ими же самими. Так я и оказался на тернистой дороге познания. Несколько десятилетий я определялся, примерял, пробовал, и потом, наконец, окончательно избрал дорогу учёного. Н-да, сколько я всего изучал… физика пространства, математика, астроэнергетика, программирование, да ещё с десяток дисциплин поскучнее. “Если я не могу поверить, то смогу измерить!” – помнится, решил я, руководствуясь, причём, словами исторического Будды6. Да, теми самыми, что написаны у нас тут. Я надеялся научно разрешить для себя главные вопросы и помочь, таким образом, всему человечеству. А потом… двадцать лет пролетели так быстро. Чего же мы достигли? Крохи, истые крохи. Сколько же веков ещё нужно? А что, если права Дарима, и доказать мы ничего не сможем?»

Наконец, возмущение поля мыслеформ в сознании пошло по угасающей амплитуде; мысли, проще выражаясь, устали от своего беспокойного танца и, затухая, начали парковаться по ячейкам памяти. Твердеющим взором я нащупал холл нашего Института; расширенные зрачки постепенно сфокусировались на статуе Будды. И тут у меня непроизвольно, наверное, даже впервые в жизни, возникло горячее желание сложить руки в молитвенном жесте и прочитать какую-нибудь мантру несколько раз подряд. «Н-да, а религиозные позывы-то у людей обычно позднее приходят», – усмехнулся я про себя, а сам скорее вызвал по связи Дари и сказал что собираюсь домой. Голос у меня был прямо-таки сангвинический, и моя подруга это почувствовала. Мне нестерпимо захотелось её увидеть. Она знает. У неё это есть. Скорее, к ней!

Я набросил на плечи куртку и споро направился к выходу. Статуя Будды в холле безмолвно провожала меня. Она всё так же переливалась в проникающем извне свете – как во время моего пребывания перед ней, так и за двадцать, за тридцать и за все пятьдесят лет до того. Уличное освещение с переменной интенсивностью используется не потому что люди экономят энергию. Считается, что ритм светотени избывает тоску и создаёт ощущение пульсирующей жизни. Некоторым, говорят, помогает. Что ж… Я вышел на улицу и, ускоряя шаг, бодро направился в сторону дома. Вокруг кружили виманы, но лететь в этот вечер не было никакого желания. «Мантра называется “Мани”, – на ходу вспоминал я. – Мани». И повторил вслух: «Ом мани падме хум».

Теория кармоскачка

В воздухе мощными струями носились ароматы весны, распускались листья, жужжали пчёлы, земля повсюду одевалась в яркие зеленые одежды. Полуденное майское солнышко приятно припекало, будто приглашая сладко понежиться на травке под его ласковыми лучами, уже прогревающими дневную землю до вполне летней температуры. Но Наланда пришла сюда не загорать. В полном одиночестве лежала она в поле у небольшого озерца, обросшего по краям плакучими ивами. Тихо плескались его проточные воды, по которым то и дело пробегала золотая солнечная паутина, сотканная из мириад бликов. Вдали, на западе, виднелись крошечные отсюда домики – жилища поселенцев Внутреннего Мира.

Да, после нескольких недель добровольного заточения Наланда всё-таки добралась до этого безмятежного места, которое все они, местные, именуют «пляжем». Но не просто отдохнуть от домашней суеты пожаловала она сюда – женщина искала уединения. Сейчас её снова снедали сомнения; всё чаще в последнее время ощущала она себя под бременем неразрешимых моральных вопросов. Наланда перевернулась на другой бок и приподнялась на локоть. Заплетённая ажурная коса её русых волос свесилась с плеча. Рука женщины сама нащупала её кончик и стала бесцельно трепать, пропуская сквозь пальцы. Глаза невидяще буравили воду, лицо отражало сильное волнение.

Ну, хорошо, положим, все мы будем и дальше придерживаться заведённого однажды порядка. Дети станут взрослыми, и будут впоследствии продолжать спокойно жить тут, даже не подозревая, что они – часть огромной семьи по имени человечество. Имеют ли моральное право Наблюдатели отделять этих людей от особей своего вида, на всю жизнь обособлять их от основной стаи? Никто ведь не оговаривал сроки Эксперимента. Что называется, «до победного конца». Но мы – Наблюдатели Первого Порядка – пошли на это добровольно, а вот у наших детей уже никто не спрашивал. Их сделали – мы в том числе – болванчиками в умелых кукловодских руках кармосчётных вычислителей, над которыми там, наверно, день и ночь трудятся наши учёные… Но с другой стороны, сами дети, выросшие здесь – захотят ли они увидеть точную копию привычного для них дома, только сильно увеличенную в размерах? Ничего принципиально нового они для себя на «большой земле» не найдут. Ангарис, Персефея, Друалан, Геменея – совершенно обычные дети с соответствующими их возрасту запросами; по большому счёту, им всем что здесь, что там – одинаково. Но вот Кхарну… это не все, он не такой. Сердце, да и разум подсказывают, что он найдёт себе нужное, достойное дело – там, вне Колпака. Но, что если это лишь суть материнские фантазии любящего сердца?

Кроме того, если когда-нибудь дети и выйдут отсюда, то, осознав свою уникальность, будут ожидать особого, повышенного внимания к своим персонам со стороны всего мира. Но давайте начистоту: наверно, там, «на большой земле», не возникнет обширного интереса к кучке героев-колпачников, выбравшихся из внутрянки после пятидесяти лет заточения. В наше время не принято смотреть на чем-то отличающихся от тебя людей как на чудо в перьях из зоопарка редких видов. Да и так уж ли много ли людей в мире интересуется Экспериментом? Продолжается он уже давно, и, вызвав поначалу широкий общественный резонанс, теперь же представляет интерес только для отдельных групп энтузиастов. Большинству ведь подавай результат, а пока его нет, то и говорить не о чем.

Наланда оторвала взгляд от гипнотизирующих бликов на воде и посмотрела в сторону разделителя, туда, где проходит незримая линия перехода в восточную часть Внутреннего Мира. Отсюда ничего было не различить, лишь рисовались в дымке горизонта лёгкие перистые облака. Но Наланда знала, что если дойти туда, вдалеке на востоке станут видны их дома. А если потом оглянуться назад, то домов с западной стороны уже не увидишь, взору будут доступны лишь лес и поля. Семь километров до линии горизонта. Семь на семь – вот и всё, что позволяет им Колпак. Дети ведь даже не знают, что Земля на самом деле круглая, а поле Неймара лишь искривляет здесь часть пространства, в котором лежит Внутренний Мир.

…А ещё вполне возможен вариант, что знание о внешнем мире рано или поздно умрёт вместе со всеми его носителями. Уйдёт жизнерадостная пара Джотрог и Юлонна Велисы, покинет этот мир Ромагор… Выйду на своей конечной и я. А наши дети так и будут жить дальше, ничего не зная о том, что они – часть большого человечества. И будут существовать так до тех пор, пока учёные из института не объявятся, словно боги какие, – или, скорее, как снег на голову, – и не сообщат, что Эксперимент завершён. Как это расценивать: хорошо для одних, но плохо для других? Опять то же: ущербна ли жизнь детей по сравнению с жизнью на «большой земле»? Да и какие здесь вообще могут быть критерии оценки, с позиции кого или чего? Могли ли они найти себе лучшее применение, живя среди миллиардов своих земных собратьев? Ах, почему этот бесполезный вопрос постоянно грызёт меня? Ведь задача эта явно из области палепричинологии – новомодной игрушки для учёных кругов.

Сам по себе уровень жизни здесь никак и ничем не отличается от обычного земного. Но одной лишь благоустроенностью жизни большинство жителей планеты пробавлялось только до 24-го века, когда эпоха целенаправленного личностного благоденствия, как известно, пошла на убыль. У человека есть – обязано быть! – предназначение совсем иного порядка, но открыть его в себе не так легко, как приподнять крышку кастрюли с супом – пусть даже чугунную, и пусть даже одним мизинцем. Так будет ли разница между здешним населением и всем остальным человечеством? Ведь «колпачные» тоже рано или поздно разрастутся, размножатся, построят города и машины, а поле Неймара возьмёт и расширится по команде сверху, буде возникнет в том таковая потребность. Уж не знаю, правда, как поселенцы будущего это объяснят: пошёл в поле, а домов на востоке не видать. Шёл-шёл дальше, наконец, увидел дома. Всё, как и должно быть, только идти теперь нужно в два раза больше. Наверно, решат, что у мира есть хозяин, религию новую создадут. Будем надеяться, хотя бы воевать друг с другом не начнут за пространство. Для всего остального у них будут даденные свыше «машинки желаний». Н-да, в общем, с виду – то же самое человечество, что и вовне. – Наланда бросила взгляд в небо. – То же небо, и солнце то же, и облака. Только под Колпаком не увидишь снующих туда-сюда там виман. И птицы оттуда не залетят, и звуки не проникнут. Колпак Неймара создаёт полную имитацию закольцованного самого на себя островка мира…

Так что же, выходит, под Колпаком размножается то же самое человечество, поначалу отличающееся от внешнего числом, но более и ничем? Но нет, не то же самое это человечество! Будут тут искусные резные наличники Кхарну, и может быть, даже целые дома-терема, которые он со временем с любовью выстроит своими руками. Как будут также и горы нарядного тряпья, которые нафантазирует для машины желаний неугомонная девочка Геменея со своей подружкой Персефеей. И будет всё у них тут быстро, сытно, вкусно, много, тепло и комфортно. И будут все они жить в этом довольствии до глубокой старости, не задаваясь вопросами смысла, не заглядывая за грани дозволенного Колпаком, да и вообще не суя нос не в свои, казалось бы, дела. И чего бы они ни пожелали – всё у них возникнет по первому же требованию. Вот только не будет у них прекрасных древнегреческих скульптур; не будет картин Да Винчи и Эль Греко, Айвазовского и Гогена; не досчитаются они кантаты Баха и «Лунной сонаты» сонаты Бетховена, «Войны и Мира» Толстого и «Скотного Двора» Оруэлла, «Мерцающего Рыцаря» Унгтона7… как не будет у них и Учения Будды. Сколько тысячелетий нужно, чтобы всё это появилось из того, что тут есть? Кто скажет, какие бессчётные прорвы кальп8 минули с тех пор, как первый разум осознал сам себя в казуальном нагромождении атомов в запасном кармашке вездесущей материи? Ущербна ли жизнь этого потерянного в океане безмолвия островка без всего вышеперечисленного? А если ущербна, то по сравнению с чем? Да и вообще, а судьи – кто?

По небу, тем временем, находясь в своей, не подчиняющейся даже Колпаку Неймара стране, бежали лёгкие облачка, свежий западный ветерок нёс их в Восточное Полушарие. Ну, точнее, это там; а тут он нёс их за поле, где они затем становились неразличимо рисованными и исчезали за краем горизонта.

Эх, а ведь все достижения нашей большой семьи можно дать детям мгновенно, стоит лишь выйти отсюда. А то они здесь как овощи на грядке – без истории, без многолетних корней; впитывают только то, что может дать им теплица-колпак. А меж тем жизнь той же Геменеи Велис или моей Персефеи может кардинально измениться, узри они только, к примеру, картины Рериха или Рембрандта. Их постоянные заботы о пополнении гардероба, кажущиеся им сейчас жизненно необходимыми, покажутся после этого, быть может, ничтожной мелочью, которой можно пренебречь. И кто скажет, кем бы они могли тогда стать! Может, превратились бы со временем в искусных мастеров, настоящих художников своего дела. Ведь это шанс, которого мы лишили наших детей!

Тут Наланду наполнило щемящее в груди соседство чего-то несравнимо большего, чем она сама, полностью захватывающего и растворяющего в себе без остатка. Глаза наполнились переизбытком чувств. Женщина сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь успокоиться, затем молвила вслух:

– Вот только шанс, что зерно осознавания проклюнется в них, ничтожно мал. Хотя, успешное завершение Эксперимента, похоже, ещё менее вероятно. Но я же кармик! Раз цепочка событий привела именно к этой последовательности проявлений реальности, значит так нужно, и она единственно верная. Было бы по-иному, не сидеть бы нам пятьдесят лет под Колпаком Неймара. И не предаваться абстрактным рассуждениям… Хотя, это уже фатум какой-то выходит. Ведь человек – вовсе не раб этих бесконечных последовательностей; не раб, но творец их. И кто скажет, где именно нужно вставить новую веху на этом полотне бледнолицей страдалицы Вечности? – Наланда вдруг поднялась и уверенно посмотрела в сторону дома. – Всегда находится тысяча, плывущая по течению и не оставляющая следов. И всегда есть один, кто жаждет перемен, кто врывается в эту стоячую заводь инерции на колеснице Прометея, путая следы и обходя ловушки обыденности, цепляя багром причинности мутный ил зашоренности, оставляя за кормой своей лодки расходящееся цунами познания…

Так для чего же были все эти века развития науки и культуры, поднявшиеся над океанами пролитой сгоряча крови, и зачем учёные восходили на костры, а художники создавали свои бессмертные полотна, куда и почему вели они человечество? Уж не затем ли, чтобы в один прекрасный день засадить кучку восторженных неофитов под Колпак Неймара – высочайшее достижение человечества – и доказывать на живом примере существование кармы?

– В прошлый раз ты говорил нам, что кармопроцент в июне изменился в негативную для нас сторону, – говорил Штольц, обращаясь к Гелугвию на собрании в нашей рабочей комнате. – Затем вечер имел несколько сумбурное продолжение, и мы так и не узнали подробностей.

– Да, – отвечал Гелугвий с весьма постным выражением лица. – Вынужден сообщить, что было, как известно 55%, а стало вдруг 45%. Прямо вот второго июня утром это и узнал, как только сюда пришёл. При этом, как я вчера говорил, наши приборы не засекли никаких видимых изменений внутри.

– Но позвольте, – встрепенулась Дарима, – как же они тогда считают? Это парадокс какой-то: изменений нет, а процент скакнул аж на десять единиц!

– Ну, считают всё же машины, а приборы измеряют, – мягко поправил Штольм. – Давайте разбираться.

– Первого июня, говоришь, – негромко сказал я, – что ж, давайте найдем, что там есть на эту дату.

Штольм, не теряя времени уже запросил данные на этот странный день. Все мы с волнением уставились в монитор в круглом столе. На экране потекли вполне обычные блок-схемы, кружочки и стрелочки. Первое июня. 1 час ночи, 2 часа… 5 часов… 8 часов утра. Стоп. Экран почернел, схемы исчезли. 8-01, 8-05… 8-30… 8-45… 9-05. На экране отображается только время, больше ничего. Гелугвий вопросительно уставился на окружающих и тихо проговорил:

– Чтобы мы что-то пропустили – слишком маловероятно. Один человек ещё может ошибиться, но мы следим за этими данными втроём.

– Да, именно так. Как же это произошло? – озвучил я то, что было у всех на уме.

– А мы ничего и не пропускали, – откликнулся первым Штольц. – Нас просто здесь не было в это время. Некоторые, вероятно, любят поспать до полудня. Утренний сон – он сладкий самый! – Штольм подмигнул всем и продолжил крутить вперёд историю наблюдений.

9-10… 9-25… 9-30… чёрный доселе экран вдруг ожил.

– 9-36, – озвучил происходящее Гелугвий. – На первый взгляд появились обычные схемы…

– Процент скакнул! – выпалили мы со Штольмом почти одновременно.

На экране вместо завсегдашних пятидесяти пяти красовались довольно скромные для ИКИППСа пятьдесят два процента.

– Скажите, а мыслеизмерителей в вашем хозяйстве не водится? – спросила вдруг Дарима, и все удивлённо воззрились на неё. – То есть, я хотела уточнить: а измерители ваши ведь мысли читать не умеют, так? Или они видят намерения человека?

Не дожидаясь ответа, Дарима ответила сама себе:

– Не умеют, не могут они это, даже не говорите мне обратное. Ну и как же при тех же схемах, что и всегда, процент вдруг резко меняется, да еще не в «нашу» сторону?

– Погодите, – встрял я, – Гелугвий говорил про 45%, а тут ведь 52%!

– Вот именно! – невесело декламировал Гелугвий и поднял указательный палец вверх. – Смещаемся дальше.

Мы медленно прокручивали историю наблюдений. Словно подчиняясь неведомой, неотвратимой воле рока, процент неуклонно падал, изредка взлетая на пол-единицы, но потом опускаясь всё дальше. К концу отчёта за первое июня на экране уже красовалась цифра 49,5%.

– График изменения кармопроцента напоминает чью-то мучительную внутреннюю борьбу, – задумчиво проговорила Дарима и облокотилась на стол. – Словно маятник колеблется, каждый раз увеличивая амплитуду, раскачиваясь всё сильнее, будто решаясь на что-то… То вверх, то вниз. А монитор словно отображает нам данные не за тот день, всё тихо и спокойно. Как в Багдаде9!

Мы молча кивнули нашему советнику и снова продолжили напряжённо вглядываться в экран. Гелугвий медленно перематывал записи вперёд. 21-50, 22-00, 23-00. Наконец, началось второе июня. 3-45… 5-00… Медленно, как в переполненной, душной каморке текли секунды, переплавляя свою дешёвенькую сущность на чуть более весомые для людей, но всё столь же незаметные для вечности минуты. 8-00… 8-05. Стоп! Снова чёрный экран. Я невольно бросил взгляд на часы на стене комнаты – сегодня пятое июня, 11 утра.

– А вот и вторая дырка, – пробормотал Штольц. – Что там дальше?

Мы не очень удивились, увидев схожую с только что просмотренным днём картину. 9-45. Экран вспыхивает изображением с давно знакомыми очертаниями схем. Но четыре пары глаз одновременно устремляют взгляд в левый верхний угол монитора. Процент. Сейчас важен только он. Схемы подождут.

– Сорок пять процентов! – выпалил первым Гелугвий. – Невероятно!

Да, на экране увесисто красовалась цифра «45» со значком процента. Она жгла глаза и клеймом отпечатывалась в застенках сознания. Разум просто отказывался верить в то, что сообщал ему зрительный орган. Но это было реальностью.

– А схемы… – продолжил взволнованно комментировать Штольц, – схемы опять совершенно не изменились!

– Что-то очень серьёзное произошло там за этот час, – сказал я. – Но не могу понять, почему именно в это время отключались измерители?

– Наверно, нервы не выдержали, – пошутил Штольм.

– Да ещё два дня кряду, – добавил Гелугвий без улыбки.

Штольм встал, и, заложив руки за спину, неспешно проследовал к окну.

– Моя первая версия, – проговорил он оттуда, – это сбой аппаратной части.

– Но система управления измерителями не зафиксировала никаких внештатных ситуаций. Они просто не работали, – парировал Гелугвий.

– Ну да, как будто мы их сами выключили, – пробормотал я негромко.

Штольм лишь неопределённо взглянул на меня и продолжил:

– Да, они просто не работали, – повторил он слова коллеги. – На данном этапе этого пока достаточно. Причину мы выясним после. Сейчас же мне лично совершенно ясно, что даже если я сейчас отключу измерители на сутки, – и он покосился на кнопки на пульте управления, – то процент не изменится ни на йоту!

– А что это ты в этом так уверен?! – прокричал я взволнованно и неожиданно для самого себя вскочил. – Может, ты знаешь больше других? Тогда поведай же нам!

– Очень тебя прошу, – возбуждённо вскричал одновременно со мной Гелугвий, замахав руками. – Давай без подобных экспериментов! И так уже…

Штольм с полуулыбкой закивал, делая руками приглашающие к спокойствию жесты. На миг нам даже почудилось, что всё происходящее – чья-то нелепая шутка, и морок сейчас рассеется, вещи вернутся к своему обычному распорядку; и снова на экране запляшут весёлые схемы, а две знакомые пятёрки займут своё коронное место в левом верхнем углу монитора.

– Я просто думаю, – сказал спокойно Штольц, – что здесь вмешалась некая сила, природа которой пока остаётся для нас неизвестной. И я знаю, что я – совершенно точно не эта гипотетическая рука провидения. Поэтому, сколько я ни выключай машины, процент от этого ни капли не изменится. – Он, наконец, позволил себе улыбнуться и добавил:

– Всё просто!

Ни Гелугвий, ни я толком не знали, как на это реагировать и что бы это вообще могло означать. Что до меня, то я вообще никак не мог увязать последнюю фразу Штольма со всем происходящим: остановка измерителей, скачок главного процента, странная уверенность учёного в присутствии некой загадочной силы… А Штольм в очередной раз удивлённо внимал эмоциональности коллег, ведь, по его мнению, ничего сверхординарного или, по крайней мере, принципиально необъяснимого наукой ещё не произошло, – а значит, и незачем так нервничать. Он только собрался что-то ещё добавить, как внимательно слушавшая нас Дарима его немного опередила:

– А ведь Штольм прав. Даже если измерители дали временный сбой, это никак не могло повлиять на кармопроцент. Тем более, мгновенно.

– Это логический вывод из слов Штольма, их производная, если хотите, – влез я, – но сами слова его были несколько другими по значению…

– Понимаю, куда вы клоните, – проговорил Гелугвий. – Я абсолютно уверен в используемом программном обеспечении. Мы долго работали над ним сообща, и за прошедшие двадцать лет оно уже показало себя вполне надёжным и работоспособным. Конечно, иногда я вносил правки и улучшения, но все они создавались совместно с вами, – и он посмотрел на нас со Штольцем.

– Но процент-то изменился, Гелугвий, – сказал я ровным голосом, стараясь, по возможности, не нагнетать излишнее напряжение. – Мы ведь в состоянии посмотреть, какая именно информация попала в недра вычислителей в то утро первого июня? Реально ли поднять эти данные?

Гелугвий устало поднял брови:

– Разумеется, – вздохнул он, – но только там проходят такие объёмы, что это мы месяц будем выкапывать и дешифровать. Все эти вилки Гейнома, распределённые вычисления… ну да ты сам знаешь.

Тут Дарима протестующе замахала руками, воскликнув:

– Ой, Будды ради, подождите! Раз месяц – успеется ещё. Давайте хотя бы ненадолго отвлечёмся от решения этого вопроса. Я хочу понять, на чём основан подсчёт процента вычислителями? Объясните мне, товарищи учёные, как оно вообще всё работает? У нас же сейчас есть время? Или теперь уже есть…

Женщина бросила критический взгляд на схемы в экране и добавила:

– Измерители фиксируют активность внутри, передают это нашим вычислителям, да? Просветите, пожалуйста, как именно у нас возникает следующий логический шаг. Пятьдесят пять процентов что вообще включали?

На разговорившуюся Дариму в комнате смотрели по-разному. Кто просто бессмысленно буравя её взглядом и думая о чём-то своём, кто хмуро и растерянно, а кто и заинтересованно. Но собравшихся объединяло в эту минуту одно: пожалуй, верно было сказано, что не стоит рубить с плеча, сейчас необходимо немного отвлечься. Всё одно наскоком ведь ничего не удалось определить…

– Да, на выяснение причин кармоскачка потребуется какое-то время, – бодро отвечал Штольц. Он единственный из команды учёных не терял присутствия духа. – А по твоему вопросу, Дарима, в двух словах и не скажешь. Как ты, наверно, понимаешь, тут же годы составления алгоритмов, передовой край науки, лучшие умы научного сообщества, – и Штольм одарил мрачных коллег самой невинной улыбкой.

Коллеги, впрочем, не прореагировали.

– Кхе, кхе… – продолжил он после секундной паузы. – Да, вариативные цепочки выводятся на основе статистических данных, поступающих в вычислители непосредственно из измерителей, находящихся под Колпаком. Исходя из этой информации просчитывается великое множество вариантов, после чего цепочки взвешиваются на Весах Лингамены, все маловероятные отсекаются, затем из оставшихся на базе математического анализа выбирается единственный наиболее вероятный.

Рассказчик бросил быстрый взгляд на слушательницу, желая удостовериться, что та его ещё слушает, и, утвердившись в положительном ответе на свой вопрос, продолжил рассказ:

– Так за последние десять лет мы поднялись на десять единиц, то есть до тех самых пятидесяти пяти процентов. В глубины алгоритма я вникать не буду, здесь без специальной подготовки не разобраться, но скажу, что кармопроцент – это наша точность попадания. Мы старались минимизировать связь со временем, которое провели Наланда и другие поселенцы вне Колпака. Но вот за вторым поколением «колпачников» мы смотрим с самого рождения. И они – наша основная надежда на рост процента. Чем поступающих данных больше, тем выше процент удачного прогнозирования.

– Н-да, всё это звучит впечатляюще, – отозвалась Дарима. – Сколько лет рядом нахожусь, а в подробности вникаю впервые. Я ведь советник! Но вот после всего услышанного складывается устойчивое ощущение, что мы тут будущее предсказываем, а не ищем доказательства работы механизма кармы. Если всё же второе, то искать нужно только в совершившихся событиях, иначе это к гадалке не ходи – полное шарлатанство, прости Будда за сравнение!

– Что-то ты сегодня слишком часто вспоминаешь этого древнего Учителя, – между делом улыбнулся я Дариме.

– Нашего, Учителя, Минжурчик, нашего! – воскликнула Дарима, подойдя ко мне и положив свои ладони поверх лежащих на столе моих.

– Дарима, как бы это объяснить… – продолжал тем временем Штольм. Он поднялся, и, заложив руки за спину, заходил туда-сюда по комнате. – Мы, естественно, не можем заменить сам механизм кармы, мы можем – то есть пытаемся – его максимально точно сымитировать. Поэтому, как я говорил, мы рассматриваем только уже совершившиеся события, а на их основе выстраивается прогнозирование будущих элементов реальности. Затем предсказанное машинами сравнивается с тем, что происходит в реальности. И пока мы остановились на отметке в 55% совпадения. Точнее, на отметке, которая была у нас до первого июня.

– Да, я, кажется, понимаю. Реальные события подгоняются под просчитанную машинами карму, и… это же палепричинология наоборот!

– Но как же тогда вообще работать? – не обиделся Штольм на сравнение работы института с сомнительной ценности игрушкой. – В буддийских трактатах приводятся различные примеры работы кармы, но всё это частные случаи. Как нам получить общую правдоподобную картину? Ну как? Только на себе если всё измерять.

– Вот, золотые твои слова. На себе, – ответила Дарима.

– Мы бы уже давно в сказке жили, умей каждый её на себе измерять… – неуверенно проговорил Штольм.

– Сейчас Дарима тебе скажет, что каждый это не может, потому что заслуг недостаточное количество накоплено, – ехидно влез я, а Дарима, услышав мою реплику, притворно поджала губки.

– Но позвольте, – заговорил снова Штольц, – только на себе измерять – это же ненаучный подход. Частным случаем теорему не докажешь. Я вот чувствую, что всё так, как Учение говорит. Но доказать не могу.

– И у меня в точности так, – добавил я.

– Вспомните, как в древние века люди верить начинали, – вступил в разговор и молчавший Гелугвий. – Если с человеком, по его мнению, происходило что-то совершенно из ряда вон выходящее, то это тут же объяснялось «божественной» природой этого события, то есть «рукой Бога» и т.п. Кармики же, или по-старинному – буддисты, воспринимали подобное как эхо когда-то совершённых ими же поступков.