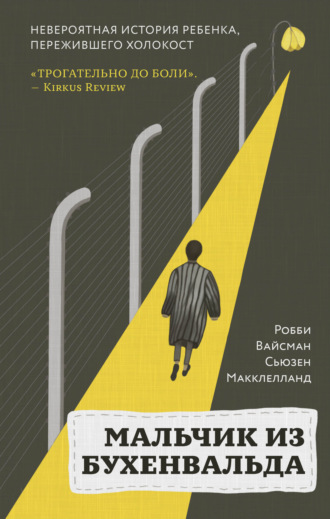

Робби Вайсман

Мальчик из Бухенвальда. Невероятная история ребенка, пережившего Холокост

Глава четвертая

– Пацан! – крикнул мне мальчишка с волосами соломенного цвета, отросшими ниже плеч и напоминавшими птичье гнездо. – Давай-ка, жиденок, спляши для нас!

Внутри у меня все сжалось. Солдаты, прочесывающие лес, могут нас услышать: крики, ругательства, стаккато пистолетных выстрелов. Папа говорил, что немецкая и польская полиция по ночам патрулируют леса в поисках партизан и беглых евреев. Мы были и теми, и другими.

– Шшш! – прошипел я, прижимая палец к трясущимся губам.

Мальчишка с соломенной шевелюрой ткнул в меня пистолетом.

– А ну, жиденок, пляши!

Когда он говорил, были видны его зубы, темные от вина.

Его отряд партизан – военизированных сопротивленцев, целью которых было изгнать немцев из Польши, – расселся полукругом возле костра, полыхавшего так жарко, что его, наверное, было видно до самого Кракова.

Старшие парни, уже почти мужчины, все были пьяные: они хохотали, ругались, пели и орали. Все из-за ворованного алкоголя – водки, пива и вина, – раздобытых не без моей помощи из домов польских крестьян и евреев, которых принудительно переселили в гетто.

Когда мальчишки не пили, они бродили по лесам в окрестностях города Ближин, охотились на белок, которых потом жарили и ели, и собирали оружие, чтобы использовать его против нацистов.

Примерно месяцем раньше папа подкупил охранника в бараках HASAG, отдав ему мамино обручальное кольцо, и тот позволил мне сбежать, отключив электричество в заграждении на несколько минут в момент смены караула.

Папа велел мне направляться на восток, найти Беловежскую пущу и еврейских партизан. Пуща была такой огромной и глухой, что человек мог скрываться там хоть всю жизнь. Мне не пришлось даже заходить далеко вглубь – я почти сразу наткнулся на этот самый партизанский отряд.

В первые недели моего пребывания у партизан они обращались со мной хорошо, кормили и даже дали пару новой обуви. Они говорили, что их цель – уничтожить нацистов. Но своих планов, однако, мне не раскрывали. Постепенно я начал понимать, что никаких планов у них в действительности нет. Отряд представлял собой просто толпу распоясавшихся юнцов.

Пару недель спустя они стали относиться ко мне как к игрушке. Я превратился в «жиденка».

– Пляши! Пляши! Пляши, жиденок! – снова закричал мальчишка с соломенными волосами. Остальные притихли и опустили головы, понимая, видимо, что это уже чересчур.

Землю покрывал тонкий слой снега. Тая, он превращался в грязь, похожую на мамин шоколадный пудинг.

Партизаны заставляли меня танцевать, потому что хотели посмотреть, как я буду увертываться от пуль, которые он выпускал из пистолета мне под ноги.

Я был для него игрушкой. Видом спорта.

Я перепрыгивал с ноги на ногу, обессиленный, движимый энергией страха. Слезы текли у меня по щекам.

В какой-то момент он поднял пистолет и стал целиться мне не под ноги, а в сердце и в голову.

Он собирался меня убить.

Я видел это в его глазах.

* * *

Я проснулся, задыхаясь, хватая воздух ртом.

В панике я ощупал руками лицо, потом живот и ноги и наконец испустил долгий вздох: все части тела на месте, я до сих пор жив. Я уже не в лесу с партизанами. Я во Франции.

Дыхание стало восстанавливаться, я немного успокоился и обвел взглядом комнату. Когда мы прибыли, персонал OSE заверил нас, что во всех зданиях по ночам будет гореть свет, потому что мальчиков преследовали кошмары: темнота напоминала нам о лагерях, гетто, поездах… а в моем случае еще и о партизанах.

Одежда – как большинство мальчишек, я спал прямо в своей форме гитлерюгенда, – прилипла к телу, намокнув от пота, рубашка вся перекрутилась после беспокойной ночи. Простыни, которые теперь у нас были, валялись в беспорядке на полу, куда я, видимо, сбросил их во сне. Но по крайней мере мы спали в постелях. В лагерях, до Бухенвальда, считалось большой удачей обзавестись хотя бы одеялом, и даже когда оно у меня было, им приходилось делиться, и оно изобиловало дырами от моли и крысиных зубов.

После того, как меня стошнило на вокзале, я присоединился к группе, и нас отвезли в заброшенный санаторий, где когда-то поправлялись больные. Там было одно центральное здание – самое большое из всех, что я когда-либо видел, – где мы вместе ели в длинной столовой и где проходили встречи с психологами и психиатрами, которые лечили нас живописью и музыкой. Еще мы занимались физкультурой на открытом воздухе. На территории находились небольшие одноэтажные домики, где мы спали, – они нагоняли ужас не только на меня, но и на Абе с Салеком, потому что напоминали бараки в Бухенвальде. Правда, здесь, в Экуи, на наших двухъярусных кроватях лежали матрасы и каждому отводилась собственная койка, без еще шести или семи соседей.

Мой домик, разделенный напополам занавесом, вмещал около двенадцати мальчишек в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. Мы с Салеком и Абе оказались на одной половине.

Серый утренний свет просачивался сквозь щели в ставнях.

До меня доносились посвист ласточек и песни щеглов, просыпавшихся снаружи, вдалеке кукарекал петух.

Мои глаза скользили по силуэтам спящих мальчишек, которые храпели, бормотали себе под нос, крутились и вертелись, как и я только что. У всех нас были места, куда мы возвращались во сне. Никто не мог этого избежать. Ночи – впервые я узнал это в гетто – пережить было сложнее всего. По ночам диббуки, неприкаянные души, как рассказывал мне Яков, вырывались на свободу. Стоны, плач, дрожь… слезы людей, которые знают, что эта ночь может оказаться для них последней. «Ночи открывают двери, запертые днем», – сказал Яков однажды. Мы, евреи, по ночам теряем последнюю надежду, а голоса у нас в головах произносят вслух то, о чем мы стараемся молчать. В тот момент мне казалось, что ночи должны связывать нас, мальчишек, между собой.

В комнате воняло практически так же невыносимо, как в вагоне для скота. Никто из нас не хотел мыться или чистить зубы. Я даже не мыл руки после туалета или перед едой. У меня под ногтями запеклась грязь.

Когда мы приехали в санаторий в Экуи, персонал объяснил нам, что в течение месяца мы будем на карантине, то есть не сможем выходить за территорию. Французское правительство явно не доверяло нам: мы, мол, привезем во Францию болезни и заразим местное население, поэтому тридцать дней нас надо держать под замком. Персонал OSE показал нам ванные комнаты: в главном здании они были огромные, выложенные гладкой белой плиткой. Там стояли громадные чаны, способные вместить целую корову – Салек сказал, что это ванны, куда может улечься даже взрослый мужчина, размером с Якова. У этих ванн были металлические ножки, покрашенные белым, в цвет плитки, унитазов и биде – французских, по словам Салека, изобретений для мытья интимных мест. Я никогда раньше не видел настоящей ванны, не говоря уже о подобном. В Скаржиско-Каменне у нас был уличный туалет из дранки, с ямой в земле. Мылись мы в жестяных тазах. В лагерях имелись уборные, но там пол был покрыт мочой и экскрементами.

Абе, спавший на койке надо мной, застонал и испустил газы. Мне с трудом удалось не захихикать.

Я медленно спустил ноги на пол и снял ботинки, чтобы не шуметь при ходьбе. Большинство из нас спали прямо в обуви. К этому мы тоже привыкли в лагерях.

Я был рад, что проснулся одним из первых. Мне никого не хотелось видеть – в особенности мальчишку-венгра со шрамом на лице. Он не говорил ни на польском, ни на немецком, ни на идише, а венгерского я не знал. Когда его поселили к нам в комнату, он сразу стал задирать нас, поляков. Салек ходил с синяком на щеке, оставленным его локтем, который едва не угодил в глаз.

На цыпочках я прокрался в прихожую и медленно распахнул дверь. На улице я надел ботинки обратно.

Идя к главному зданию, я учуял аромат свежего кофе и горячего хлеба. И сразу понял, как сильно проголодался.

У самых дверей чья-то рука ухватила меня за плечо, дернув назад. Я крутнулся на каблуках, сжав кулаки и готовясь нанести удар.

Это оказался всего лишь Салек.

– Чего тебе? – выдохнул я, опуская занесенный кулак. Салек так и прилепился к нам с Абе, и мы стали троицей – с ним во главе.

– Ты хочешь взглянуть на список, – заявил он.

Это был не вопрос. Он говорил о списке, который составлял Красный Крест, всех евреев, которые выжили. Перепись велась по лагерям для перемещенных лиц на территории Европы.

– Ты же идешь искать список, да? – повторил Салек. – Пошли вместе.

Он взял меня под руку. Я его оттолкнул. Он не только претендовал на роль нашего самопровозглашенного лидера; из всех нас, сотен мальчишек, он почти единственный выглядел если не совсем счастливым, то вполне довольным, и ему вечно не сиделось на месте.

Мои ноги словно приросли к полу. Я мрачно уставился на него. Мне не хотелось смотреть список. Моя семья в безопасности, в Польше. Я скоро вернусь домой. Но по какой-то причине эти слова застряли у меня в горле.

– Я хочу побыть один, – наконец со вздохом выдавил из себя я.

Внезапно мне вспомнилось, как я любил утра в Скаржиско-Каменне. Я выходил к нам в сад и слушал зимнюю рассветную тишину. На фоне снега вдалеке мелькали снегири. Летом, в туманной дымке, поднимавшейся от земли, я ловил звуки цикад и гонялся за бабочками. По субботам в Скаржиско-Каменне и после польской школы по будням я ходил в хедер. Хедер – это еврейская начальная школа, где мы учили Тору. Я только приступил к еврейской истории и отрывкам из Талмуда, когда Германия оккупировала Польшу. Вскоре после этого нацисты запретили еврейским детям посещать школы и объявили еврейские школы и религиозные церемонии вне закона.

– Когда карантин закончится, Люлек и его старший брат Нафтали уедут из Экуи в Палестину, – сказал Салек мне вслед, пока я заходил в здание.

Он проигнорировал мою просьбу оставить меня в покое и пошел за мной на кухню, привлеченный звяканьем тарелок и оживленной болтовней французских поварих.

– Люлек и Нафтали – знаменитости.

Рот у Салека, казалось, никогда не закрывался, и он был настоящей ходячей энциклопедией – непонятно почему, ведь, как и я, Салек несколько лет не посещал школу.

– Журналисты, которые приезжали в Бухенвальд, всегда хотели говорить с Люлеком и с другими малышами из-за их историй, – продолжал он. – Журналистов поражало, как им удалось выжить. Ну, ты знаешь.

Естественно, я знал историю Люлека, но Салек все равно пересказал мне ее еще раз: как Нафтали пронес Люлека в Бухенвальд, спрятав в мешке для картошки. Нафтали не хотел, чтобы нацисты прознали о его младшем брате, опасаясь, что тот слишком мал и его убьют после первого же отбора. Когда оказалось, что за отбор в Бухенвальде отвечает подполье – по крайней мере за тот, что осуществлялся сразу по прибытии поезда, – и оно защищает детей, Люлек сам пришел старшему брату на помощь, и того перевели в барак, где они оба оказались в безопасности от нацистов.

– Я не планирую никуда уезжать из Европы, – сказал я. – Я скоро вернусь в Польшу, к семье.

Вот, я произнес это вслух.

– Ну и хорошо. – Салек пожал плечами. – Прекрасно.

Он поднял вверх руки, словно сдаваясь.

Когда мы с Салеком вошли в столовую, мадам Рашель Минк, которая отвечала за списки, а еще читала нам по вечерам стихи, рассказывала историю Моисея и его исхода из Египта нескольким мальчикам, которые не могли уснуть. Маленький Люлек сидел у нее на коленях.

Теперь и Абе присоединился к нам, и они с Салеком стали болтать – так громко, что мадам Минк пришлось прерваться и посмотреть в нашу сторону, – о том, чтобы прогулять дневные занятия и пойти искать хорошеньких девочек-француженок, которых мы видели на станции, когда только приехали. Абе с Салеком пошли к длинному столу у одного из высоких окон. Абе сказал, что хочет добраться туда первым, потому что, как только персонал OSE начинал выставлять еду, сотни рук тут же протягивались к ней и хватали все без разбора. Странное свойство голода: теперь, когда еды у нас было вдоволь, мы ели торопливо и до отказа набивали себе животы, словно боясь, что она опять закончится.

Я немного отстал от них, и тут до меня донесся чей-то голос:

– Даже в темноте можно увидеть свет.

Голос был мягкий, романтический, даже убаюкивающий. Я знал его еще с Бухенвальда. Голос принадлежал Элиезеру, румынскому или венгерскому еврею (его штетл в Сегеде находился на территории, которая попеременно принадлежала то Румынии, то Венгрии). Мы все называли его Эли. Я был от него в восторге: небольшую группку его друзей, куда входил также Нафтали, а вместе с ним и маленький Люлек, я называл про себя Интеллектуалами, потому что они рассуждали о философии и религии, занимались математикой и другими науками. Из религиозных соображений они попросили у персонала OSE кормить их кошерной едой. Они обязательно отмечали Шаббат, еврейскую субботу, которая у нас в Скаржиско-Каменне начиналась после обеда по пятницам, когда закрывались все еврейские лавки. В Шаббат евреи ходят в синагогу, читают Тору и молятся. Начиная с вечера пятницы, евреи трижды принимают ритуальную пищу.

Но не все мальчики спешили вернуться к своей религии.

Я остановился и поглядел на Эли – в его длинное худое лицо.

– Что? – пробормотал я.

Если Салек был похож на молодое деревце, то Эли – на старую ель.

– У нас всегда есть выбор между тьмой и светом, – продолжал он.

Я медленно покачал головой. От нас воняло, мы ругались и дрались между собой. Мы не смотрели в глаза – ни друг другу, ни персоналу OSE; мы не слушались их и бесцельно шатались по санаторию, словно заключенные, стремящиеся вернуться в свою тюрьму. Этот парень, говорящий метафорами, казалось, никак не мог быть одним из нас.

Эли улыбнулся и с загадочным видом проследовал мимо меня к столу в передней части комнаты, который по вечерам, когда остальные столы отодвигали в стороны, а стулья расставляли полукругом, как в театре, превращался в сцену, на которой выступали струнные квартеты и оперные певцы. Я смотрел, как он идет, походкой настолько плавной, что создавалось впечатление, будто это призрак, парящий в воздухе, не касаясь земли.

– Хватай еду! – крикнул Абе. Я оглянулся. Абе и Салек стояли и заталкивали попеременно то в рот, то в карманы штанов и рубашек хлеб, который отламывали от больших буханок, куски сыра, яблоки, абрикосы и орехи.

– Мы уйдем на весь день, будем ловить лягушек! – кричал он с набитым ртом.

С самого приезда мы все припрятывали еду – часто под подушками; даже куски пирога, которые заворачивали в салфетки и потом нечаянно давили. Никто не верил персоналу OSE, утверждавшему, что мы можем есть что хотим и когда захотим. Сотрудники даже пообещали, что никогда не будут запирать кухню. Помню, услышав это, я лишь закатил глаза.

Я бросился к Абе и схватил кусок хлеба, который быстро намазал маслом и стал глотать, почти не жуя, а потом откусил странновато пахнущий сыр, но немедленно его выплюнул. Чтобы избавиться от привкуса этого противного сыра, который, как сказал Салек, назывался камамбером, я затолкал в рот три яйца вкрутую, отчего мои щеки оттопырились, как у белки.

Убедившись, что набрали достаточно еды, мы с Абе и наша все прибывающая компания, в которую теперь вошли Салек и еще двое польских мальчишек, Джо и Марек, стали пробиваться к выходу. Идя через столовую, я снова заметил Эли. За время работы на оружейном заводе я неплохо отточил свои навыки подслушивания, приобретенные еще дома, когда люди приходили к папе и моим старшим братьям поговорить о войне. Прячась в укромных местечках, я слышал немало. Про Эли я знал, что они с отцом были в Аушвице, концентрационном лагере. Отец Эли умер вскоре после того, как их перевезли в Бухенвальд.

Я не обращал внимания на других мальчишек в комнате, но тут почувствовал, как что-то ударило меня в затылок. Я схватился за него рукой – там уже проступала шишка размером с голубиное яйцо. На пол передо мной приземлилась расколотая миска для каши. Я обернулся и увидел венгра из нашей спальни, который мне подмигнул.

– Он в меня это бросил! – заорал я, не обращаясь ни к кому конкретно.

– Давай! – воскликнул Салек, делая то, что удавалось ему лучше всего – принимая на себя командование, и потянул меня за собой. Мы с Абе похватали еду со стола и повалили его набок, так что получилась баррикада. Скатерть, тарелки, приборы – все полетело на пол.

Спрятавшись за баррикадой, я стал хватать тарелки и швырять их одну за другой – в точности как камешки в воду реки. В мальчишку-венгра я не попал, но задел других, и они тоже включились в сражение.

Мгновение спустя все столы в комнате были перевернуты. Еда, однако, не пострадала – ею мы никогда не разбрасывались.

Приборы и тарелки летали в воздухе. Я понял, что странный сыр камамбер не понравился не только мне – многие кидали его в стены, где он прилипал и медленно сползал на пол, оставляя жирные потеки на белой краске.

Мы бились страна против страны. Евреи против евреев. Ненависть против ненависти.

С каждым замахом я выкрикивал проклятие. У себя в голове я целился в своих врагов – в каждого нациста, который меня пугал, терроризировал, наводил ужас.

– Бах! Бах! – кричал я, как когда-то Абе, представляя, что каждая тарелка на самом деле – выстрел из винтовки. Тарелки и блюдца попадали даже в открытые окна.

Одно я запустил особенно сильно, и оно стремительно промчалось в воздухе, проехало по полу, а потом остановилось прямо у ног профессора Манфреда Рейнгвица, одного из главных советников OSE. Профессор проследил за тем, как блюдце тормозит возле его ботинок. А потом, сверкнув глазами, приказал:

– Иди за мной.

– Оставьте меня в покое! – заорал я, но профессор схватил меня за воротник и поволок через столовую.

Его руки пахли трубочным табаком и одеколоном. Он не был особенно крупным и даже сейчас, летом, ходил в твидовом пиджаке и шерстяных брюках. Но, несмотря на нехватку роста и ограниченность в выборе одежды, профессор оказался очень силен.

Я пытался расцепить его пальцы, но не смог.

Он вытолкал меня из столовой и потащил по коридору в кабинет мадам Минк. Я ухитрился ухватиться за дверной косяк и лягнуть профессора под колено. Но он не ослабил своей хватки. С нечеловеческой силой, которой я от него никак не ожидал, он поднял меня в воздух и швырнул на стул перед ее рабочим столом.

Пытаясь отдышаться, я ругнулся в его сторону. Мне хотелось, чтобы он разозлился. Меня сердило, что профессор так спокоен.

Он был совсем не старый – младше папы, но старше Хаима, – и выглядел лощеным, как те евреи, которые приезжали к папе в мастерскую из больших городов, Кракова и Варшавы. Профессор, по теории Салека, раньше работал в какой-то крупной художественной галерее, вроде Лувра, откуда нацисты украли большую часть экспонатов.

– Он кажется культурным – наверняка знает Сезанна и Моне, – рассуждал Салек. – Это знаменитые художники, если ты вдруг не знаешь.

Единственными художниками, которых я знал, были Хаим и его армейские друзья, которые красили у нас в Скаржиско-Каменне дома и заборы.

Но совершенно точно профессор не представлял себе, через что нам, мальчишкам, пришлось пройти.

Мадам Минк вступила в комнату свежая, нисколько не раскрасневшаяся, и ничто в ее лице не выдавало того, что за дверями кабинета, в столовой, идет настоящая битва. При взгляде на нее я разозлился еще сильнее, потому что у мадам Минк были черные кудрявые волосы, как у Голды, а я не допускал, что кто-то может быть на нее похож.

Я фыркнул, когда она посмотрела на меня, а потом отвела глаза.

Долгое время ни профессор, ни мадам Минк не говорили ни слова.

Я слышал, как мальчишки в столовой дерутся и ругаются, как бьется посуда и звенят приборы.

– Ромек, – сказала наконец мадам Минк мягким голосом.

Я тяжело вздохнул.

– Ромек, – повторила она.

Я зажмурился и запел песенку бухенвальдского подполья «Болотные солдаты»[4].

Не плачь, не ной, зима пройдет…

– Ромек, послушай меня, – сказала мадам Минк. Я услышал, как она отодвигает свой стул и подходит ближе ко мне. Рукой она ласково взяла меня за подбородок и приподняла мое лицо, чтобы заглянуть в него.

– Ромек, мы нашли твою сестру. Мы нашли ее. Она в Германии, в лагере Красного Креста.