Ричард Докинз

Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной

Если я спрашиваю у инженера, как работает паровой двигатель, то мне вполне ясно, какого рода ответ меня удовлетворил бы. Если мне ответят, что данный механизм приводится в действие “движущей силой”, то меня, как и в свое время Джулиана Хаксли, это вряд ли впечатлит. Если же мой инженер начнет утомлять меня рассуждениями о том, что целое больше, чем сумма его частей, я прерву его, сказав: “Не надо мне про это, расскажите, как оно работает”. Что мне на самом деле хотелось бы услышать – это рассказ о том, каким образом составные части двигателя взаимодействуют друг с другом, обеспечивая работу двигателя в целом. Изначально я был бы готов выслушать объяснение, оперирующее довольно крупными компонентами, внутреннее строение и поведение которых сами по себе могут быть очень сложными и – на тот момент – необъясненными. Элементы, на основе которых будет построено такое изначально удовлетворительное объяснение, могут называться “топка”, “котел”, “цилиндр”, “поршень”, “центробежный регулятор”. Мой инженер мог бы сказать мне (пока что без дополнительных разъяснений), какую задачу выполняет каждый из этих компонентов. На данном этапе я удовлетворился бы этим и не стал задавать вопросов о том, каким образом каждый компонент делает свою конкретную работу. Приняв за данность то, что они свою работу выполняют, я теперь смогу понять, как их взаимодействие приводит в движение весь механизм.

Разумеется, затем я волен спросить: а как работают отдельные части? Приняв как факт, что центробежный регулятор управляет интенсивностью подачи пара, и использовав этот факт для понимания работы двигателя в целом, теперь я обращаю свое любопытство к самому центробежному регулятору. Мне хочется найти объяснение, каким именно образом он выполняет свои задачи, – объяснение, оперирующее его собственными составными частями. Внутри компонентов имеется иерархия субкомпонентов. Поведение компонентов на каждом конкретном уровне мы объясняем взаимодействием субкомпонентов, внутреннее устройство которых временно принимаем на веру, и уходим вглубь по иерархической лестнице до тех пор, пока не дойдем до частиц столь простых, что в нашей повседневной жизни нам нет нужды задаваться вопросами по их поводу. Например, правы мы или нет, но в большинстве своем мы вполне удовлетворены тем, что существуют твердые железяки, и готовы использовать их в качестве простейших единиц для объяснения состоящих из них более сложных механизмов.

Физики-то, конечно, свойства железяк на веру не принимают. Они задаются вопросом, отчего те твердые, и спускаются по иерархической лестнице еще на несколько этажей, вплоть до элементарных частиц и кварков. Но для большинства из нас жизнь слишком коротка, чтобы так углубляться. Обычно, какой уровень сложной организации ни возьми, для получения удовлетворительного объяснения достаточно сойти на один-два этажа вниз и не более. Устройство автомобиля объясняют при помощи таких понятий, как цилиндры, карбюраторы и свечи зажигания, пусть даже каждый из этих компонентов и занимает вершину пирамиды объяснений на более низких уровнях. Но вы сочтете меня несколько высокопарным, если, отвечая на вопрос, как работает автомобиль, я начну рассуждать о законах Ньютона и о термодинамике. И уж полнейшим невеждой я буду выглядеть в ваших глазах, если в ответ заговорю об элементарных частицах. Хотя абсолютно верно, что в основе основ работы автомобиля лежит взаимодействие элементарных частиц, все равно куда практичнее объяснять эту работу взаимодействием между поршнями, цилиндрами и свечами зажигания.

Действия компьютера можно объяснить в терминах взаимодействий между полупроводниковыми электронными схемами, работу которых, в свою очередь, физики объясняют при помощи элементов более низких уровней. Но на практике во многих случаях попытка постичь поведение целого компьютера на любом из этих уровней будет пустой тратой времени. Электронных схем слишком много, так же как и соединений между ними. В объяснении, которое нас удовлетворит, количество взаимодействий должно быть достаточно небольшим, чтобы их можно было удержать в голове. Вот почему, желая разобраться, как работает компьютер, мы для начала предпочтем объяснение, в котором участвует где-то с полдюжины главных подкомпонентов: память, процессор, внешнее запоминающее устройство, блок управления, регулятор каналов ввода-вывода и т. д. Затем, разобравшись во взаимосвязях между этими основными компонентами, мы, возможно, поинтересуемся внутренним устройством каждого из них. Вероятно, только инженеры соответствующего профиля углубляются до уровня устройства логических операций AND или NOR. И только физики погружаются еще глубже, на уровень поведения электронов в полупроводниковом материале.

Для тех, кто любит всякие “измы”, мой подход к пониманию того, как все работает, вероятно, стоит назвать “иерархическим редукционизмом”. Если вы читаете модные журналы для интеллектуалов, то вы могли заметить, что понятие “редукционизм” сродни понятию “грех” – его противникам достаточно лишь упомянуть его, не поясняя. В определенных кругах назвать себя редукционистом – это все равно что признаться в поедании маленьких детишек. Но как на самом деле детишек никто не ест, точно так же в действительности никто и не является редукционистом в каком угодно значении этого слова, против которого стоило бы восставать. Этот вымышленный редукционист – всеми осуждаемый и существующий лишь в воображении своих оппонентов – пытается объяснить сложные вещи непосредственно через наименьшие их составные части, а в самых крайних формах данного мифа – даже просто как сумму этих частей. Иерархический же редукционист для объяснения любого сложного объекта, на каком бы конкретном уровне организации тот ни находился, использует объекты, расположенные только на одну ступень ниже, которые, вероятно, и сами по себе достаточно сложны и нуждаются в подразделении на собственные составляющие, и т. д. Любому ясно – хотя и считается, будто мифический пожирающий детишек редукционист это отрицает, – что для верхних уровней такой иерархии подходят объяснения, совершенно не похожие на те, которые годятся для более низких уровней. Именно поэтому автомобили лучше объяснять на уровне карбюраторов, а не кварков. Однако иерархический редукционист полагает, что кабюраторы можно объяснить, прибегнув для этого к более мелким единицам …, которые объясняются с помощью более мелких единиц …, которые в конечном счете объясняются поведением мельчайших из элементарных частиц. В этом смысле редукционизм – просто синоним искреннего желания разобраться, как что работает.

Мы начали этот заключительный раздел с вопроса, какого рода объяснение сложных объектов могло бы нас удовлетворить. Только что мы рассмотрели этот вопрос с точки зрения механизма “как он работает?” и пришли к выводу, что поведение сложного объекта должно объясняться в терминах взаимодействий между его составными частями, рассматриваемыми в виде следующих друг за другом уровней некоей организованной иерархии. Но существует еще и вопрос другого рода: каким образом сложный объект вообще мог возникнуть? Этот вопрос будет подробно разбираться на протяжении всей книги, и потому сейчас я не буду особенно многословен. Скажу только, что здесь подходит тот же самый общий принцип, который применялся для понимания механизмов работы. Сложный объект – это то, что мы не склонны воспринимать как нечто само собой разумеющееся, поскольку он слишком “невероятен”. Он не мог появиться на свет в силу единичной случайности. Мы будем объяснять его возникновение постепенными, накапливающимися, пошаговыми преобразованиями более простых исходных объектов, достаточно примитивных для того, чтобы возникнуть случайно. Как “перепрыгивающий через уровни” редукционизм не годится для объяснения механизмов работы и должен уступить место пошаговому движению вниз по иерархической лестнице, точно так же и процесс возникновения сложного объекта мы не можем представить как один шаг. Нам нужно снова прибегнуть к серии маленьких шажков, на сей раз следующих друг за другом во времени.

Свою изумительно написанную книгу “Творение” оксфордский физхимик Питер Аткинс начинает так:

Я приглашаю ваш разум в путешествие. Это путешествие будет всеобъемлющим, оно приведет нас к самым границам пространства, времени и человеческого понимания. По пути я докажу вам, что на свете нет ничего непостижимого и что все необычайно просто… Значительная часть Вселенной вовсе не нуждается в объяснении. Например, слоны. Если молекулы научились соперничать друг с другом и создавать другие молекулы по своему образу и подобию, то придет срок, и слоны и прочие похожие на них существа начнут расхаживать по окрестностям.

Аткинс полагает, что эволюция сложных объектов, являющаяся предметом данной книги, неизбежна, если обеспечить подходящие физические условия. И он задается вопросом, каковы минимальные необходимые физические условия, каков тот минимум проектных работ, который пришлось бы сделать очень ленивому Создателю, с тем чтобы дальше наблюдать, как в один прекрасный день возникнет Вселенная, а затем слоны и прочие сложные вещи. Со своих позиций ученого-физика Аткинс приходит к ответу, что Создатель мог позволить себе быть безгранично ленивым. Те исходные элементы, которые нам необходимо постулировать, чтобы понять возникновение всего на свете, либо состоят в буквальном смысле из ничего (по мнению некоторых физиков), либо (согласно другим физикам) так предельно просты, что даже близко не требуют для себя чего-то столь возвышенного, как преднамеренный акт Творения.

Аткинс говорит, будто слонам и прочим сложным объектам вовсе не требуется никакого объяснения. Но это потому, что он физик и принимает биологическую теорию эволюции на веру. Он не то чтобы отказывает слонам в объяснении, просто его устраивает, что есть биологи, которые занимаются объяснением слонов, для чего принимают на веру некоторые факты из физики. Таким образом, его задача как ученого-физика – подтвердить, что мы вправе использовать эти факты без доказательства. Что он успешно и делает. Я же биолог и нахожусь в обратной ситуации. Факты физики, факты из мира простоты, я использую как данность. И не моя забота, если по поводу понимания некоторых из этих фактов сами физики еще не пришли к согласию. Мое дело при помощи простых понятий, уже освоенных или как раз осваиваемых физиками, объяснять слонов и мир сложных объектов. Физика интересуют первопричины и основополагающие законы природы. А биолога интересует сложность. Биолог пытается объяснить на языке простых объектов то, как сложные объекты работают и как они возникли. Он может считать свою задачу выполненной, когда доходит в своих объяснениях до понятий настолько простых, что вправе с чистой совестью сдать их на руки физикам.

Я отдаю себе отчет в том, что моя характеристика сложного объекта – “нечто, отличающееся статистической невероятностью, определяемой не только задним числом” – может показаться чересчур оригинальной. Так же как и то, что я назвал физику “изучением простоты”. Если вы предпочитаете определять сложность каким-то иным образом – я не против и готов продолжать разговор, приняв ваше определение. Что для меня действительно имеет значение, так это то, что, как бы мы ни называли статистическую-невероятность-определяемую-не-только-задним-числом, это важное свойство, которое необходимо объяснять особенным образом. Свойство, характеризующее биологические объекты и противопоставляющее их физическим. То объяснение, к которому мы придем, не должно отрицать законов физики. Оно и будет опираться только на них и ни на что другое. Но физические законы будут здесь применяться неким особым способом – таким, о котором обычно не говорится в учебниках по физике. Этот особый подход – дарвиновский. Его квинтэссенцию я изложу в главе 3, когда буду говорить о накапливающем отборе.

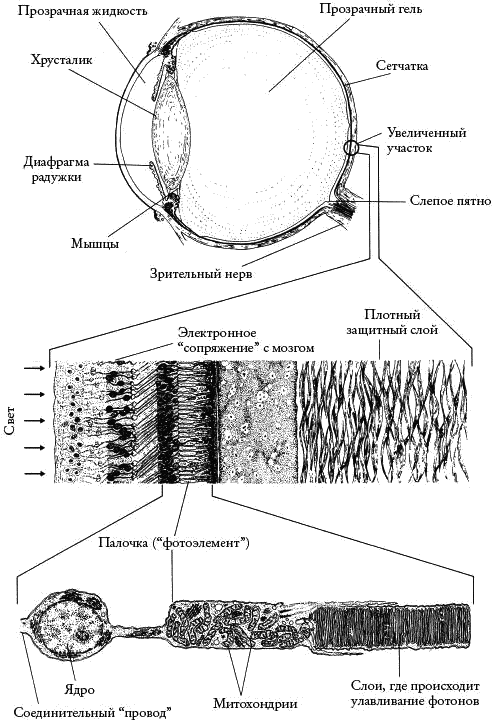

А пока что я собираюсь вслед за Пейли привлечь внимание к тому, насколько грандиозна предстоящая нам задача – объяснить невероятную степень сложности биологических объектов, а также красоту и изящество их устройства. Глава 2 представляет собой развернутое обсуждение одного конкретного примера – “радара” у рукокрылых, открытого через много лет после Пейли. А здесь, в настоящей главе, я разместил изображение глаза (рис. 1) – ах, как бы понравился Пейли электронный микроскоп! – вместе с двумя последовательными увеличениями отдельных участков. В верхней части рисунка можно увидеть весь глаз в разрезе. При таком увеличении глаз выглядит как оптический прибор. Сходство с фотоаппаратом очевидно. Диафрагма радужки отвечает за постоянное изменение апертуры, или f-числа. Хрусталик – линза, причем не единственная, а часть сложной системы линз – та, что обеспечивает фокусировку. Наведение на резкость осуществляется сжиманием хрусталика при помощи мышц (а у хамелеонов – перемещением его взад-вперед, как и в камерах, созданных человеком). Изображение отбрасывается на сетчатку, расположенную сзади, и возбуждает там фотоэлементы.

Рис. 1

В средней части рис. 1 изображен маленький участок сетчатки под увеличением. Свет падает слева. На светочувствительные клетки (фотоэлементы) он попадает не сразу. Они залегают в глубине и смотрят в противоположную сторону от него. Позже мы еще вернемся к этой странной особенности. В первую очередь свет попадает на слой ганглиозных клеток, образующих своего рода “электронное соединение” между “фотоэлементами” и головным мозгом. На самом деле, прежде чем транслировать информацию в мозг, ганглиозные клетки производят ее первичную обработку, весьма сложную, чего слово “соединение” не вполне отражает. Справедливее было бы назвать их “периферийным компьютером”. Провода от ганглиозных клеток идут вдоль поверхности сетчатки к так называемому слепому пятну, где они ныряют вглубь, формируя зрительный нерв – “магистральный кабель”, ведущий к мозгу. В этом “электронном соединении” участвует около 3 млн ганглиозных клеток, которые собирают информацию примерно от 125 млн фотоэлементов.

В самой нижней части рисунка одна такая клетка-фотоэлемент, палочка. Рассматривая ее тончайшее устройство, не упускайте из виду, что вся эта сложность повторяется в сетчатке каждого глаза 125 млн раз. А если говорить об организме в целом, то счет структурам, сопоставимым по сложности с той, что вы видите, пойдет уже на триллионы. Сто двадцать пять миллионов – число фотоэлементов в сетчатке – это примерно в 5 тыс. раз больше числа наименьших различимых точек на качественной журнальной фотографии. Складчатые мембраны в правой части палочки – это то, что, собственно говоря, и улавливает свет. Их слоистая структура позволяет клетке более эффективно улавливать фотоны – элементарные частицы, из которых состоит свет. Если фотон не попал на первую мембрану, он может попасть на вторую, и т. д. Вследствие этого существуют глаза, способные заметить единичный фотон. Самым высокочувствительным фотоэмульсиям, какие только есть в распоряжении у фотографов, требуется в 25 раз больше фотонов для того, чтобы зафиксировать световую точку. Объекты, что расположены в средней части клетки и напоминают лепешки, – это главным образом митохондрии. Они встречаются не только в фоторецепторах, но и в большинстве других типов клеток. Каждая митохондрия – это целое химическое предприятие, где в процессе производства сырья, пригодного для извлечения энергии, происходит переработка более 700 различных веществ. Для этого вдоль поверхности причудливо сложенной внутренней митохондриальной мембраны выстраиваются длинные, пересекающиеся друг с другом конвейеры. Округлое тело в левой части рис. 1 – это ядро. Оно тоже присутствует во всех растительных и животных клетках. Как мы увидим в главе 5, в каждом ядре хранится цифровая база данных, где закодировано больше информации, чем во всех 30 томах Британской энциклопедии, вместе взятых. И это относится к каждой клетке, а не к совокупности клеток организма.

Палочка, изображенная в нижней части рисунка, – это одна-единственная клетка. Общее число клеток организма (человеческого) составляет около 10 трлн. Когда вы поедаете бифштекс, это равносильно уничтожению более 100 млрд копий Британской энциклопедии.

Глава 2

Превосходное устройство

Естественный отбор – это слепой часовщик. Он слеп, поскольку не заглядывает в будущее, не просчитывает последствий, не исходит из какой-либо цели. Однако живые результаты естественного отбора ошеломляют нас видимостью замысла – как будто их смастерил знаток своего дела – и создают поразительную иллюзию продуманности и целенаправленности. Задача данной книги – разрешить этот парадокс удовлетворительным для читателя образом, а задача настоящей главы – еще больше удивить читателя тем, насколько велика эта иллюзия замысла. Мы рассмотрим один конкретный пример и убедимся, что если вести речь о сложности и красоте устройства, то Пейли сказал ничтожно мало.

Орган или тело можно назвать хорошо сконструированными, если они обладают некими свойствами, которые им мог бы придать толковый инженер ради выполнения какой-то осмысленной задачи: полета, плавания, зрения, питания, размножения – или, говоря более широко, для выживания и распространения генов организма. И вовсе не обязательно, чтобы их устройство было самым лучшим, какое только может придумать инженер. Зачастую то, что является пределом возможностей одного инженера, удается превзойти другому – особенно если этот другой инженер живет в эпоху более развитых технологий. Но любой инженер способен распознать объект, который был, пусть даже и плохо, разработан для какой-то цели, а в большинстве случаев и понять, какова была эта цель, просто исходя из строения этого объекта. В главе 1 мы занимались по большей части философскими сторонами вопроса. Сейчас же я собираюсь изложить один конкретный, основанный на фактах пример, который, я уверен, способен поразить любого инженера, – а именно рассказать о сонаре (“радаре”) летучих мышей. Я буду идти по пунктам и каждый раз начинать с формулировки той или иной проблемы, стоящей перед живой машиной. Затем я буду рассматривать возможные варианты решения этой проблемы, какие могли бы прийти в голову разумному инженеру, а в заключение рассказывать о том решении, которое было принято природой на самом деле. Разумеется, этот конкретный пример взят просто для иллюстрации. Инженер, которого впечатлят летучие мыши, наверняка будет впечатлен и другими бесчисленными примерами устройства живых объектов.

Перед летучими мышами стоит проблема: как ориентироваться в темноте? Они охотятся по ночам и не могут использовать свет, чтобы обнаруживать добычу и не натыкаться на препятствия. Вы, возможно, скажете, что эта трудность надуманная и что ее легко избежать, просто поменяв свои привычки и охотясь днем. Однако дневная экономика и без того интенсивно эксплуатируется другими существами, например птицами. Поскольку имелись способы добывать себе хлеб насущный и ночью, а все альтернативные дневные профессии были уже заняты, то естественный отбор благоприятствовал тем летучим мышам, которые смогли преуспеть в ремесле ночной охоты. Кстати говоря, эта ночная деятельность уходит своими корнями, вероятно, к предкам всех нас, млекопитающих. Скорее всего, в те времена, когда в дневной экономике господствовали динозавры, нашим предкам-млекопитающим удавалось выжить, только кое-как перебиваясь по ночам. Лишь после необъяснимого массового вымирания динозавров около 65 млн лет назад наши предки получили возможность выглянуть на свет дневной в хоть сколько-нибудь заметных количествах.

Но вернемся к летучим мышам. Перед ними стоит инженерная задача: находить дорогу и добычу в темноте. Летучие мыши – не единственные, кто сталкивается сегодня с этой трудностью. Очевидно, что ночные насекомые, которые служат летучим мышам добычей, сами тоже должны как-то ориентироваться в пространстве. Глубоководным рыбам и китам перепадает мало света что днем, что ночью – или не перепадает вовсе. Это связано с тем, что солнечные лучи не могут проникать далеко в толщу воды. Рыбы и дельфины, живущие в чрезвычайно мутной воде, не имеют возможности видеть, поскольку, хотя свет там и есть, его загораживают и рассеивают взвешенные частички мути. Множеству других современных животных также приходится обеспечивать свое существование в условиях, когда использование зрения затруднено или невозможно.

Если бы инженеру было нужно решить проблему маневрирования в темноте, какие варианты он стал бы рассматривать? Первое, что могло бы прийти ему в голову, – это создать источник света, использовать нечто вроде фонарика или прожектора. Самостоятельно производить свет способны светляки и некоторые глубоководные рыбы (обычно при помощи бактерий), но процесс этот, судя по всему, крайне энергоемкий. Светляки излучают свет, чтобы привлечь партнеров для спаривания. Это не требует чрезмерных энергетических затрат: в ночной темноте самка видит с определенного расстояния точечные огоньки самцов, когда те попадают в поле ее зрения. Но для того, чтобы использовать свет для ориентировки, энергии требуется несоизмеримо больше, так как в этом случае глаза должны улавливать каждую крохотную порцию света, отражающуюся от каждой детали окружающей обстановки. Таким образом, тот источник света, который используется в качестве освещающих дорогу фар, должен быть значительно ярче, чем тот, что служит сигнальным маяком для других существ. Как бы то ни было, в расходе энергии тут дело или в чем другом, но положение дел, по всей видимости, таково, что, за возможным исключением некоторых жуткого вида глубоководных рыб, никто из животных, кроме человека, не использует искусственное освещение для ориентировки.

О чем еще мог бы подумать наш инженер? Ну, слепые люди иногда обладают способностью, которая может показаться сверхъестественной, – чувствовать препятствия на своем пути. Она была названа “лицевым зрением”, так как, по словам самих слепых, это ощущение несколько сродни прикосновениям к лицу. Помнится, как-то сообщалось об одном полностью слепом мальчике, который, используя “лицевое зрение”, с хорошей скоростью объезжал свой квартал на трехколесном велосипеде. Эксперименты показали, что на самом деле это “лицевое зрение” ничего общего с прикосновениями к лицу не имеет, хотя ощущения могут отражаться на переднюю часть лица, подобно отраженным (фантомным) болям в ампутированной конечности. В действительности же, как оказалось, ощущения эти приходят через уши. Слепые люди, даже не осознавая этого, для обнаружения препятствий используют эхо своих шагов и прочих звуков. Еще до того, как это выяснилось, инженеры уже создавали приборы, работающие на том же принципе, – к примеру, чтобы измерить глубину моря под кораблем. Стоило изобрести эту методику, как ее применение разработчиками оружия для обнаружения подводных лодок стало только вопросом времени. В ходе Второй мировой обе воюющие стороны во многом полагались на такие устройства – например, на те, что известны под кодовыми названиями Asdic (британское) и Sonar (американское), а также на использующие сходную технологию системы Radar (американская) и RDF (британская), которые улавливают эхо не звуковых, а радиосигналов.

Первооткрыватели сонара и радара не знали об этом, но теперь всему миру известно, что рукокрылые, а точнее естественный отбор, работавший над рукокрылыми, отладили этот метод на десятки миллионов лет раньше, и их “радар” обеспечивает распознавание объектов и навигацию столь великолепно, что инженеру остается лишь неметь от восхищения. Если подходить формально, то говорить о “радаре” у летучих мышей некорректно, так как они не используют радиоволны. Это скорее сонар. Однако математические теории, лежащие в основе радара и сонара, очень сходны, и наше научное понимание подробностей того, что происходит у летучих мышей, достигнуто во многом благодаря применению к ним теоретических основ работы радара. Американский зоолог Дональд Гриффин, которому мы в значительной степени обязаны открытием сонара у рукокрылых, придумал термин “эхолокация”, призванный объединить все механизмы наподобие сонара или радара – как используемые животными, так и созданные человеком. На практике же это слово стало применяться главным образом по отношению к сонару у животных.

Неверно говорить о летучих мышах так, будто все они одинаковы. Это все равно что говорить о собаках, львах, горностаях, медведях, гиенах, пандах и выдрах сразу одним скопом только потому, что все они относятся к хищникам. Различные группы рукокрылых используют сонар совершенно по-разному, и похоже, что они “изобрели” его порознь и независимо, – точно так же, как британцы, немцы и американцы независимо друг от друга изобрели радар. Не все рукокрылые используют эхолокацию. Крыланы, обитающие в тропических областях Старого Света, хорошо видят и ориентируются только при помощи зрения. Тем не менее представители одного или двух видов крыланов, например Rousettus, способны находить дорогу в полной темноте, когда глаза, как бы хороши они ни были, бессильны. Они пользуются сонаром, хотя и более топорным по сравнению с тем, что встречается у летучих мышей меньшего размера, хорошо знакомых нам, жителям умеренных широт. Rousettus во время полета громко и ритмично щелкает языком и ориентируется в пространстве, измеряя промежуток времени от каждого щелчка до его эха. Немалая доля щелчков Rousettus слышна и нам (из этого по определению следует, что они относятся к звукам, а не к ультразвукам; ультразвук – это тот же звук, только слишком высокий для человеческого уха).

Теоретически чем выше звук, тем более точным будет сонар. Низкие звуки характеризуются большей длиной волны, что не позволяет различать объекты, расположенные поблизости друг от друга. Поэтому если система наведения ракеты ориентируется при помощи эха, то в идеале, при отсутствии каких-либо особых ограничивающих условий, ракета будет испускать звуковые волны очень высокой частоты. Большинство летучих мышей действительно пользуются чрезвычайно высокими звуковыми сигналами – слишком высокими, чтобы люди могли их услышать, то есть ультразвуковыми. В отличие от Rousettus, который с помощью неспециализированных и относительно низких звуков устраивает себе небольшое эхолокационное приложение к хорошему зрению, мелкие рукокрылые, судя по всему, представляют собой куда более эффективные аппараты для эхонавигации. Вероятно, от их крохотных глазенок проку в большинстве случаев немного. Они живут в мире эха, и возможно, их мозг использует эхо для создания образов сродни зрительным, хотя мы вряд ли в состоянии “представить себе”, на что эти образы могут быть похожи. Шумы, производимые летучими мышами, не просто чуть-чуть выше тех, что можем услышать мы, как, например, ультразвуковой свисток для собак. Во многих случаях они несоизмеримо выше любой ноты, какую мы когда-либо только могли услышать или хотя бы вообразить. Кстати говоря, не слышим мы летучих мышей на свое счастье, ибо орут они так оглушительно, что спать под этот звук было бы невозможно.

Они словно самолеты-разведчики, ощетинившиеся сложнейшей аппаратурой. Их мозги – тонко настроенные компактные устройства, начиненные фантастической миниатюрной электроникой и оснащенные замысловатым программным обеспечением, расшифровывающим сигналы из мира эха в режиме реального времени. Их мордочки зачастую искривлены, как у горгулий, и кажутся отвратительными, если не принимать во внимание то, чем они являются на самом деле – это безупречные конструкции, позволяющие посылать ультразвук в любом нужном направлении.

Хотя мы и неспособны слышать ультразвуковые импульсы этих животных, некоторое представление о происходящем можно получить благодаря машине-переводчику – так называемому детектору летучих мышей. Этот прибор принимает ультразвуковые сигналы через специальный микрофон и превращает каждый импульс в щелчок или гудок, который мы можем услышать через наушники. Если мы придем с таким детектором на поляну, где кормится летучая мышь, мы будем слышать, когда производится тот или иной сигнал, хотя как “звучат” эти сигналы на самом деле, мы все равно не узнаем. Если наша летучая мышь – это представитель повсеместно распространенной группы ночниц Myotis, в обычном режиме исследующий участок своей охоты, то нам будет слышно бубнящее щелканье, примерно десять щелчков в секунду. Это темп стандартного телетайпа или ручного пулемета “Брен”.

Предполагается, что когда летучая мышь таким образом курсирует по окрестностям, ее картина мира обновляется десять раз в секунду. Наша же с вами картина мира обновляется, по-видимому, непрерывно – до тех пор пока мы держим свои глаза открытыми. Представить себе, каково это – иметь картину мира с прерывистой корректировкой, мы можем, используя стробоскоп в ночное время. Это иногда делается на дискотеках и бывает довольно зрелищно. Танцующий человек выглядит как ряд сменяющих друг друга неподвижных изваяний. Очевидно, что чем более высокую частоту миганий мы установим, тем больше то, что мы видим, будет похоже на нормальное “непрерывное” изображение. Стробоскопическое “взятие зрительных проб” с частотой десять раз в секунду будет почти в той же степени, что и “непрерывное” зрение, годиться для многих повседневных целей, но не для того, чтобы поймать мяч или насекомое.

Однако эта частота пробная, используемая летучей мышью при обычном крейсерском полете. Как только ночница замечает насекомое и начинает лететь наперехват, частота ее щелчков возрастает. Импульсы издаются быстрее, чем пули в пулеметной очереди, и вблизи летающей мишени доходят до 200 за секунду. Чтобы это сымитировать, мы должны будем разогнать наш стробоскоп так, чтобы его вспышка мигала в два раза чаще, чем происходят циклические перепады сетевого напряжения, заметные при работе ламп дневного света. Понятно, что в видимом мире, “пульсирующем” со столь высокой частотой, мы будем в состоянии пользоваться нашим зрением без затруднений даже для игры в сквош или в настольный теннис. Если мы допускаем, что мозг рукокрылых выстраивает образы, аналогичные нашим зрительным, то исходя только из частоты импульсов можно предположить, что картина мира, получаемая летучей мышью с помощью эха, не менее подробна и “непрерывна”, чем видимая нами. Разумеется, это не означает отсутствия других причин, в силу которых она может быть менее детализованной.