Питер Ламборн Уилсон

Пиратские утопии. Мавританские корсары и европейцы-ренегаты

Посвящается Бобу Куинну и Гордону Кэмпбеллу, ирландским атлантийцам

PETER LAMBORN WILSON

PIRATE UTOPIAS

MOORISH CORSAIRS & EUROPEAN RENEGADOES

Second edition

AUTONOMEDIA

New York

С планом Республики Бу-Регрег и 33 иллюстрациями XVI–XVIII веков

Перевод с английского Владимира Садовского

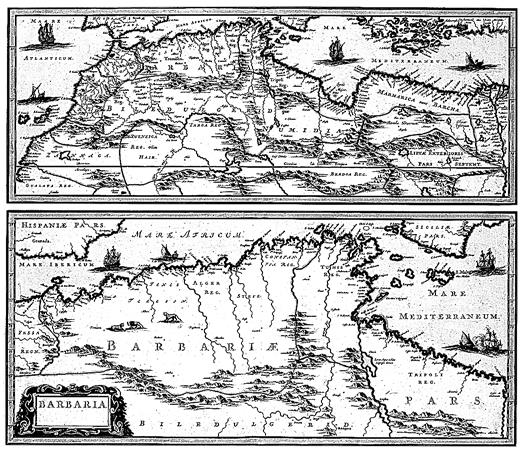

На суперобложке: карта Барбарии фламандского картографа Герарда Меркатора, гравированная Яном Клоппенбургом. Амстердам. 1630

© Антикопирайт 1995, 2003, 2021.

Текст или его фрагменты могут быть свободно похищены для переиздания, однако просим при этом указывать автора и переводчика

Письмо в Москву, август 2020

Дорогие москвичи,

Разумеется, у России есть своя пиратская традиция: русы из Скандинавии, викинги, ходившие на своих драккарах по великим рекам, грабящие и захватывающие добычу на протяжении всего своего пути в Константинополь, – где некоторые из них устраивались на «честную» работу в варяжскую гвардию византийских императоров.

Настоящее пиратство – это обычно отвратительное, эгоистичное, жестокое занятие. Почему же тогда мы считаем его темой детских мечтаний и романтических фильмов? Меня привлекает идея пиратов-без-жертв, мужчин и женщин, состоящих «в войне со всем миром», как анархо-индивидуалистов, последователей Макса Штирнера и Фридриха Ницше, «ни господ, ни рабов», но экзистенциально свободных людей. Почему «воля к власти» должна подразумевать насилие? В идеале она должна вести в рай, а не в ад, – на утопический остров капитана Миссона, где рабы освобождены, а любовь свободна.

Сегодня уже нет неоткрытых морей, но, наверное, всегда будут оставаться какие-то трещины в монолите общепризнанной реальности, в тирании работай-потребляй – умирай и в скуке Цивилизации как выражение их собственной неудовлетворённости. Жажда грядущих приключений – бесцельных странствий как состояния души – поисков золотых сокровищ Воображения, мечтаний о совершенной свободе – такие формы пиратства прекратят своё существование только с исчезновением человечества.

Доброй охоты,

П. Л. Уилсон

Благодарности

Автор выражает благодарность Публичной библиотеке Нью-Йорка, которой однажды как-то удалось обзавестись большой коллекцией литературы о пиратах; анархистским форумам Либертарного книжного клуба и Открытому центру Нью-Йорка, где на суд аудитории были представлены ранние версии книги; ушедшему от нас Ларри Лоу за его небольшой памфлет о капитане Миссоне; мисс Твоуми из библиотеки Исторического общества Корка за предоставленные материалы по Ирландии; Меган Рэддант и Бену Мейерсу за их безграничные способности упорно трудиться; наконец, доверительному фонду семьи Уилсонов, благодаря которому он является «независимым бедняком», вольным следовать за своими фантазиями.

Пиратские утопии

I. Пират и русалка1

Несколько лет тому назад на самом окончании мыса Марабата стояла высокая башня, христиане называли её “Torre blanquilla” (Белая башня), а магометанам она была известна как Эль-Минар. С утра до вечера эта башня смотрела на море; по ночам её убаюкивал шёпот ветра на волнах. Да, это была древняя башня, чьи стены были увиты извилистыми лозами; под чьими камнями находили убежище скорпионы, а когда наступала ночь, неподалёку собирались злые джинны. Цыгане, знавшие всё и обо всём, рассказывали, что башню построили португальцы, прибывшие сюда, чтобы сражаться с магометанами. Жители Анджерских гор знают лучше – по их словам, башню воздвиг пират Ласс эль-Бебар, дабы спрятать в её стенах свои сокровища.

Ласс эль-Бебар пришёл из Рабата. Был он опытным мореходом, но также был искусен и в ещё более нелёгком деле – в умении управлять людьми. Слишком хорошо знали испанцы и итальянцы его имя. Флагман эль-Бебар а был строен и лёгок, словно ласточка. Вёсла сотни гребцов – невольников-христиан – заставляли его нестись над волнами. Этот корабль внушал большой страх, ибо его моряки были храбры, а пушки – все разные, захваченные пиратом на судах различных христианских народов – многочисленны.

Был Аасс эль-Бебар молод, красив и отважен. Множество захваченных христианок влюблялись в него всем сердцем, как и множество дочерей богатых и могущественных магометан. Но не нужна была ему любовь ни христианок, ни мусульманок, ибо куда больше женской красоты он ценил свой корабль. Он любил его, любил братство своих доблестных воинов, любил славные битвы, которые позднее воспевались в стихах и песнях. Но больше всего он любил море; любил он его так глубоко и страстно, что не мог жить вдали от него, и говорил он с морем так, как мужчины говорят со своими возлюбленными. Его воины могли бы поведать, что в часы намаза он отводил свой взгляд от направления на Мекку, лишь бы бросить его на море.

В день Ид аль-Кбир (праздник жертвоприношения) Аасс эль-Бебар отказался идти из своей деревушки Эль-Минар, где он жил со своими соратниками, в Танжер, чтобы услышать проповедь кади и помолиться вместе с благочестивыми.

«Идите, если вам надо, – сказал он своим людям. – Я же останусь здесь».

Он заперся в своей башне, откуда мог созерцать море и медленно шедшие на горизонте корабли. Шарки, этот скорее бриз, чем ветер, заставлял воду играть под тёплыми лучами летнего солнца.

«Даже самая лучшая проповедь кади, – думал эль-Бебар, – не способна сравниться с красотой этого вида. Какая молитва, даже самая безупречная, может сравниться с ласковым шёпотом морской зыби? Что на земле поспорит по могуществу с морем, простирающимся от одного края мира до другого? О, если бы эти волны стали женщиной, чтобы я мог взять её в жёны, а океан – мечетью, в которой бы я возносил молитвы».

И пока в его голове пробегали эти мысли, в западной стороне поднялась буря; она обрушилась на горы, равнины и ревела вокруг башни. В страхе кричали и улетали прочь морские чайки; стада овец, вне себя от ужаса, бежали в свои загоны. Ураган бушевал целый день и целую ночь.

Когда же ветер затих, а море прекратило реветь словно тысяча быков, Ласс эль-Бебар спустился со своей башни. На узкой песчаной косе, протянувшейся между скалами и водой, он увидел распростёртое тело лежащей женщины, белое и холодное. Он подошёл поближе.

«Должно быть она христианка, – сказал он про себя, – ведь её волосы цвета непотускневшего золота».

Он поднял её на руки и понёс.

«Быть может, она ещё жива».

Женщина открыла глаза; то были зелёные глаза, зелёные словно водоросли, что растут в трещинах прибрежных скал. Это была бахрия, джинири (женщина-джинн) моря. Волшебной была её красота, и эль-Бебар безумно влюбился в неё. Ради неё пренебрегал он своими воинами, позабыл свою стройную галеру, славу и даже молитвы к Аллаху.

«Ялюблю тебя больше всего на свете, – однажды сказал он ей, – больше своей жизни и своего спасения».

Во время равноденствия море снова в ярости билось о башню и вселяло ужас в близлежащую деревню. Воды моря смешивались с водами реки Шарф и даже достигали садов Танжер эль-Балия.

«Океан вздумал разрушить нашу башню, – сказал пират своей возлюбленной, – давай убежим в горы».

«Зачем бояться океана? – с улыбкой спросила бахрия. – Разве не любишь ты его превыше всего? Не ты ли всё время восславлял его силу и мощь? Не ты ли отворачивал голову от направления на Мекку, дабы взглянуть на него? Я дочь моря. Я пришла, чтобы вознаградить тебя за ту любовь, что ты питаешь к нему. Теперь же море призывает меня назад. Прощай, Ласс эль-Бебар, больше ты меня не увидишь».

«Не покидай меня, – взмолился пират, – не покидай меня, прошу тебя. Без тебя я больше никогда не познаю счастья».

«Счастье, – отвечала бахрия, – принадлежит лишь тем, кто боится Аллаха и восславляет Его. Я должна покинуть тебя. Я не смею ослушаться голоса, что зовёт меня, но ты можешь идти со мной, если пожелаешь».

Джинири вошла в воды прилива, и Ласс эль-Бебар последовал за ней в непроглядные глубины моря. Больше его никогда не видели. Он спит под волнами между Горой Тарика (Гибралтаром) и мысом Трес-Фокас. Он не проснётся до того дня, когда людей будут судить за их деяния, а земля станет лишь тенью тени, которая исчезнет.

Ибо Аллах – всемогущ.

II. Христианин, обращённый в турка

Христиан делают турками, а турки – это чёртовы дети.

– Известия с моря о ПИРАТЕ УОРДЕ (1609)

Где-то с конца XVI и до XVIII века многие тысячи европейских мужчин – и женщин – приняли ислам. Большинство из них жили и работали в Алжире, Тунисе, Триполи и в области Рабат-Сале в Марокко – в так называемых государствах Варварийского берега. Большинство женщин становились мусульманками, выходя замуж за мусульман. В этом нет ничего загадочного, хотя и было бы весьма захватывающим делом попытаться проследить биографии некоторых из них в поисках какой-нибудь Изабель Эберхардт1 XVII века. Но как быть с мужчинами? Что их заставляло менять веру?

Для таких мужчин у европейцев-христиан был особый термин: Renegadoes, «ренегаты»: отступники, перебежчики, изменники. У христиан имелись некоторые основания так считать, поскольку христианская Европа всё ещё находилась в состоянии войны с исламом. Крестовые походы, по сути, так никогда и не заканчивались. Последнее мавританское государство в Испании, Гранада, оказалось поглощено Реконкистой только в 1492 году, а последнее восстание мавров в Испании произошло в 1610 году. Могучая, блестящая, вооружённая до зубов Османская империя (так же как и современная ей елизаветинская/якобинская Англия) усиливала свой натиск на Европу на двух фронтах: по суше в направлении Вены, и на воде – в западном направлении, через Средиземное море.

В разговорных языках Европы слово «турок» означало любого мусульманина, включая и мавров Северной Африки. Про ренегатов говорили, что они «обратились в турок» (пьеса Роберта Даборна, поставленная в Лондоне в 1612 году, называлась «Христианин, обращённый в турка»)2. Толстый Турок и Нечестивый Солдат населили страницы популярных книг, a “mussulmano!” до сих пор является смертельным оскорблением в Венеции. Ощутить лишь небольшую долю этого европейского невежества и предубеждённости можно, вспомнив американские медиа во время недавней Войны в заливе против Ирака. Начиная с XIX века, европейский подход к исламу становится куда более сложным, поскольку в это время Европа фактически завоёвывает и колонизирует большую часть Дар-аль-ислама. Однако в XVII веке такого взгляда на интерпретацию культур ещё не существовало, он был односторонним. Европа по большей части ненавидела и неверно понимала ислам. Что же касается ислама, то слово джихад, Священная война, суммирует его отношение к христианскому миру. По обе стороны этой культурной границы толерантности и понимания практически не существовало.

Именно поэтому для большинства европейцев ренегаты казались порождениями дьявольской загадки. Они не только «предали Господа нашего», но пошли ещё дальше и сами присоединились к джихаду. Практически все до одного эти ренегаты стали «варварийскими корсарами». Они нападали на европейские суда, грабили их и похищали захваченных христиан, отвозя их в Барбарию, чтобы продать там как рабов или получить за них выкуп. Разумеется, и христианские «корсары», включая мальтийских рыцарей, поступали точно так же с судами и командами мусульман. Но лишь крайне незначительное количество магометанских пленников «обратилось в христиан». Поток ренегатов шёл в основном в одном направлении.

Европейцы полагали, что эти отступники были кончеными подлецами, и мотивы для смены веры у них были самыми низкими из всех, какие только можно вообразить: жадность, озлобление, месть. К моменту своего обращения многие из них и так уже были «пиратами» – очевидно, они просто хотели получить оправдание для продолжения пиратства. Разумеется, кого-то из них пленили, предложив на выбор смену веры или рабство. Но будучи негодяями, они избирали отступничество и преступление3. Во всех европейских странах ренегатов убивали без суда, а в Испании сжигали на кострах (по крайней мере в теории), даже если они хотели вернуться в христианство. При таком подходе ислам считался не просто вражеской идеологией, а своего рода нравственной чумой.

Внутри исламского мира отношение к религиозному обращению можно описать как более открытое. Испанцы вынудили иудеев и мусульман перейти в христианство, но потом всё равно изгнали их из страны. Ислам же всё ещё сохранял свой образ новой религии, стремящейся к распространению всеми доступными средствами, в особенности миссионерским обращением. «Новые мусульмане» и теперь считаются благословлёнными и даже «счастливыми», в особенности на границах исламского мира. Столь различные подходы к акту религиозного обращения помогают объяснить, каким образом куда больше христиан «становилось турками», чем наоборот, однако вопрос «почему?» остаётся открытым4. Пожалуй, мы можем начать с предположения, что ни христианская, ни «турецкая» интерпретация ренегатов не способна удовлетворить наше любопытство. Мы вправе подвергать сомнению то, были ли все эти люди дьявольскими отродьями или же все они являлись ангелами джихада. Мы можем предположить, что наши ответы – если они сколько-нибудь возможны – покажутся куда более сложными, чем любая из этих теорий XVII века.

Весьма любопытно, что лишь немногие современные историки действительно всерьёз пытались понять явление ренегатов. Среди европейских историков всё ещё сохраняется эффект «теории демонизации», хотя он и был подвергнут рационализации, переработке и даже инвертирован в благовидно звучащую гипотезу. Осмысление идёт примерно таким путём: как получилось, что великие европейские державы на протяжении целых трёх веков не смогли искоренить варварийских корсаров? Само собой разумеется, что исламские военные и мореходные технологии уступали европейским. Как все прекрасно знают, из мусульман выходят скверные моряки. Как же тогда объяснить эту несомненную дилемму? Разумеется, при помощи ренегатов! Будучи европейцами, они привили мусульманам европейские технологии, а также и сражались за них. Тем самым получается, что варварийское пиратство было “ипе affaire des etrangers”[1]; без ренегатов его никогда бы не было5. Они были предателями самого худшего рода – но мастерами своего жестокого и разбойного дела. Пиратство презренно – но, в конце концов, у него есть налёт романтики!

Что касается мусульманских историков, то они, разумеется, отвергали любые предположения об отсталости ислама. Местные исторические хроники региона Рабат-Сале XIX и начала XX века, к примеру, весьма недвусмысленно утверждают, что мавры, берберы и арабы этой страны, в конечном счёте, внесли гораздо больший вклад в «священную войну на море», чем несколько тысяч европейцев, принявших ислам. Что же касается самих этих новообращённых, то их потомки до сих пор живут в Рабат-Сале – какими бы ни были их корни, они стали марокканцами. История корсаров это не «дело иностранцев», но часть истории Магриба, Дальнего Запада ислама и возникающей марокканской нации6.

Ян Янссон. Карта Барбарии. Амстердам. Ок. 1650

Ни одно из этих «объяснений» ренегатов не приближает нас к пониманию возможных мотивов принятия ими ислама и жизни варварийских корсаров. Блистательные предатели или ассимилировавшиеся герои – ни один стереотип не несёт в себе сколько-нибудь значительной глубины. В обоих из них есть частицы правды. Как мы увидим, пираты действительно привнесли в Барбарию определённые новшества в технике и стратегии. Кроме того, они действительно участвовали в жизни ислама не просто как наёмные головорезы – или «эксперты», – что в дальнейшем также будет показано. Однако у нас до сих пор нет даже смутного намёка на то, почему вообще возник этот феномен. Здесь следует отметить, что хотя некоторые из ренегатов и были грамотны, владея несколькими языками, никто из них не был литератором. У нас нет ни свидетельств из первых рук, ни текстов, написанных самими ренегатами. Их социальное происхождение не давало им возможности заняться самоанализом на письме; такая роскошь всё ещё оставалась монополией аристократии и возникающего среднего класса. Перо истории находится в руке врагов ренегатов, а сами они хранят молчание.

Возможно, поэтому мы никогда не сможем узнать их мотивы. Вероятно, мы можем лишь предложить несколько сложных и даже противоречащих друг другу впечатлений и соображений. И тем не менее мы всё же можем разобраться лучше, чем евроисторики-неоколониалисты или марокканские националисты – ведь и те, и другие рассматривают ренегатов только с точки зрения того, как они соотносятся с их идеологическими предубеждениями. Мы же можем попытаться оценить ренегатов самих по себе, как отдельных личностей (там, где это возможно) и как группу с их собственными интересами и планами, с их собственными ценностями, с их собственным ви́дением себя. Мы можем попытаться рассмотреть (насколько нам позволяют источники) этот феномен изнутри, вместо того чтобы зависеть от его освещения во внешних интерпретациях.

Концентрация внимания на истории специфического (или же «микроистории», как её обозначал К. Гинзбург), вероятно, поможет нам получить более точные представления о ренегатах ценой меньших усилий, чем если бы мы попытались применить глобальный подход к этому феномену в целом7. Использованная здесь методология заключается в прочтении исторических/этнографических текстов в свете «истории религий». Я, однако, предпочитаю называть такое построение историями религии по двум причинам: во-первых, дабы избежать инсинуаций в приверженности школе Элиаде, который практически монополизировал в свою пользу название «история религий». Я использую некоторые из категорий, разработанные Элиаде, а также Анри Корбеном, но, по моему мнению, они не столь полезны при работе с такими понятиями, как «сопротивление» или «стремление к мятежу». Это подводит нас ко второй причине для предпочтения термина истории религии: любая академическая дисциплина, называющая себя Историей чего только возможно, должна быть заподозрена в воздвижении a priori ложной тотальности, основанной на сомнительных абсолютизациях, которые будут служить лишь для маскировки и усиления идеологий элит. Таким образом, третий из основных методологических ингредиентов этого эссе берётся из ницшеанской истории идей, образов, эмоций, эстетических знаков и т. д. в том виде, в каком она была разработана Гастоном Башляром, Вальтером Беньямином, Жоржем Батаем, Мишелем Фуко и другими – из той исторической дисциплины, которая начинается с сомнений и критики абсолютности Истории как чего-то иного, чем идея, обладающая своей собственной историей. И наконец, главным методологическим инструментом здесь действительно является пиратология, которая – как всем известно – целиком относится к уделу самоучек – энтузиастов.

Поэтому мы сфокусируем наше исследование на изучении одного сообщества в один короткий промежуток времени (примерно 50 лет): это будет Рабат-Сале в первой половине XVII века. Из всех варварийских городов-государств Сале был единственным, где корсары добились независимости. Алжир, Тунис и Триполи были протекторатами Высокой Порты, но Сале – в течение нескольких десятилетий – управлялся диваном, или же советом корсарских капитанов. Это была настоящая «пиратская утопия», и потому мы можем надеяться обнаружить ренегата в его наивысшей форме, в его самых сложных политических и духовных состояниях развития именно здесь, в «Республике Бу-Регрег», в «мавританской», или же «корсарской Республике Сале».

Однако сначала мы также можем попробовать заняться тем, чего (насколько я знаю) пока не делал ни один историк в отношении ренегатов. Мы можем задаться вопросом – была ли Европа действительно монолитна в своей оппозиции исламу? Обладал ли ислам, так сказать, позитивной тенью, которая могла спрятаться внутри европейской культуры и повлиять на ренегатов ещё до их бегства на Варварийский берег? Мы можем предоставить им право сомневаться, а не просто предполагать, что мотивы их обращения были лишь низменными и лишёнными настоящей значимости. Мы можем задаться вопросом – мог ли ислам сам по себе (а не только одна лишь жажда пиратского золота) привлекать их в Северную Африку – или, если это был не «ислам сам по себе», то некий образ, слух, миф или неверное толкование ислама? И мог ли в таком случае матрос XVII века из рабочего класса почувствовать интерес или даже тяготение к исламу?

В эпоху крестовых походов идея «эзотерического ислама» начала проникать в Европу наряду со всевозможными специями и шелками, а также книгами, которые святые рыцари Христа сумели «высвободить» из Святой земли. Передали ли «ассасины»-исмаилиты тамплиерам некое тайное знание? И не потому ли тамплиеров запрещали, пытали, казнили и искореняли с такой, казалось бы, безумной ненавистью? И не пришли ли алхимия и неоплатонизм в остальную Европу, в особенности во Францию и Италию, через мавританскую Испанию? Не приносили ли с собой обратно Св. Франциск, Роджер Бекон и другие миссионеры-мистики, отправлявшиеся к сарацинам, какие-то элементы исламского гнозиса, герметической науки и суфизма?

В любом случае, имели место такие контакты на самом деле или нет, к началу XVII века некоторые европейские интеллектуалы верили, что они происходили, и что некая настоящая передача тайного знания действительно осуществлялась. (Реальность или нереальность таких контактов остаётся темой для исследований; нас же в этой ситуации заботит лишь история образов, верований и идей, которые оказывают глубокое влияние на человеческое общество, вне зависимости от того, основаны ли они на «исторической реальности»). У герметистов позднего Ренессанса начинают появляться признаки исламофилии. Около 1610 года (это дата последнего восстания мавров, или «морисков» в Испании) несколько немецких оккультистов опубликовали серию документов, описывающих историю тайного ордена, ордена розенкрейцеров. Согласно их данным, основатель Ордена, некий Христиан Розенкрейц, личность, по всей вероятности, легендарная, живший в XIV веке, много путешествовал по странам исламского мира (он побывал в Дамаске, Арабии, в мифическом городе, названном Дамкар, а также в марокканском Фесе) и получил там полный курс знаний о Герметической премудрости. Его могила, которая, как утверждалось, недавно снова была обнаружена, содержала достаточно зашифрованных сведений, чтобы сделать возможным возрождение этого Ордена. Документы розенкрейцеров вызвали большой ажиотаж среди учёных и набожных христиан, у которых войны и раздоры между католицизмом и протестантизмом вызывали сильное негодование; они жаждали универсальной религии, основанной скорее на знании, а не на вере. Исламская (а также и иудейская) наука и премудрость оказались теперь горячо желанными в силу их вклада в это окончательное герметическое откровение. Публично розенкрейцеры учили «терпимости даже к евреям и туркам»; втайне же они, вероятно, признавали, что ни у одной религии нет монополии на истину. Они оставались христианами, но были «вне сект». Ислам для них был всего-навсего ещё одной такой сектой, обладавшей некоторым истинным знанием (включая даже бесспорные истины об Иисусе), но ограниченной не более и не менее, чем католицизм или даже лютеранство. В силу этого, хотя розенкрейцеры и не переходили в ислам, они исповедовали куда меньшую ненависть и нетерпимость к нему, чем большинство христиан, и даже заходили столь далеко, что превозносили его за содержащиеся в нём эзотерические и оккультные традиции.

В более широком контексте ислам мог быть смутно притягателен для некоторых европейцев, настроенных антирелигиозно или, по меньшей мере, антиклерикально (как и поэзия, к примеру, елизаветинской «Школы ночи» и насмешливое заявление Марло «Моисей был мошенником»). Общее восприятие мусульманской свободы от любого авторитарного священничества или даже догмы просочилось в европейскую культуру или вот-вот должно было просочиться. Так было положено начало появлению длинного ряда европейских исламо-филов. Розенкрейцерство повлияло на масонство, которое повлияло на Просвещение, а оно, в свою очередь, на Ницше. Некоторые из этих течений и персоналий действительно кое-что знали об исламе, но по большей части они просто придерживались принципа «враг моего врага – мой друг». Попы ненавидят ислам; я ненавижу попов, поэтому мне ислам нравится. Даже в 1880-е годы взгляд Ницше на ислам всё ещё был достаточно двойственным – по всей видимости, он рассматривал его как братство аристократических воинов-монахов – однако его ви́дение ислама было и кульминацией традиции свободномыслящих, рассматривавших его прежде всего как некий вид антихристианства.

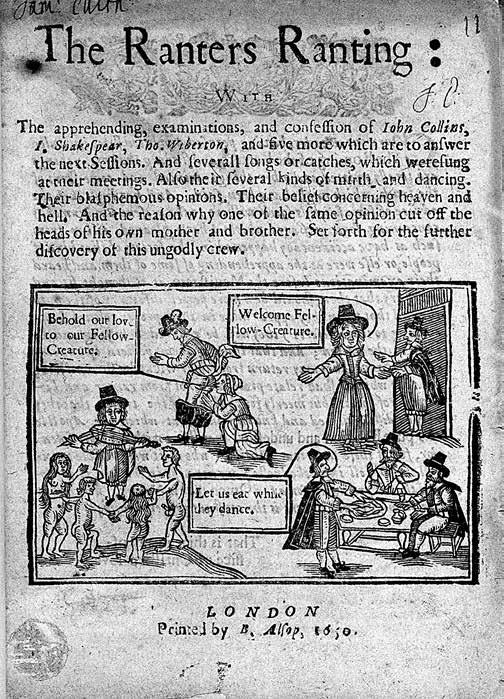

Герметизм, в свою очередь, оказал влияние на некоторые менее интеллектуальные течения внутри протестантизма. Многие из радикалов, которым было предназначено в 1640-е годы совершить Английскую революцию, находились под воздействием идей Якова Бёме и других христианских мистиков, близких к герметизму. Даже относящиеся к рабочему классу левеллеры, диггеры и рантеры были в определённой мере знакомы с идеями и идеалами герметизма – такими как эзотерическое толкование Писания; всеобщая терпимость; «пантеистический монизм»; взаимодействие с божественным напрямую, без посредничества священника или Церкви; склонность к антиномизму; вера в священность материальной Природы; тенденция рассматривать «Бога» как «Всемирный Разум» (или Душу); вера в способность воображения менять реальность; социальный эгалитаризм; вера в милленаризм или в то, что «Мир перевёрнут с ног на голову»[2], и т. д.

Титульный лист книги Джона Ридинга «Речи рантеров» (Лондон, 1650)

Нет никаких свидетельств о том, что хоть один рантер когда-либо проявлял интерес к исламу. Однако есть некоторые причины верить в наличие связей между рантеризмом и пиратством. «Бухта рантеров» на Мадагаскаре была убежищем для пиратской утопии позднее, в XVII веке, а некоторое количество рантеров было сослано на Карибские острова в период, когда там царил «Золотой век пиратства». Определённые аспекты исламской мысли вполне могли нравиться крайним протестантам – например, антитринитаризм, человеческая, но при этом сверхъестественная природа Иисуса, искусство толкования священного писания, «духовная демократия» и даже концепция «Священной войны». Райтеры (или другие сходные с ними секты), искушённые в дерзких и возмутительных духовных парадоксах и антиномистском экстремизме, могли оказывать некоторое влияние на тот тип маргинализованных и бунтующих людей, которым суждено было окончить свои дни в Алжире или Сале8.

Рантер, или проторантер, находивший удовольствие в «славном богохульстве» и проповедях в тавернах, когда при этом он мог курить, выпивать и располагать у себя на коленях очередную потаскушку, мог также быть привлечён европейским образом исламской чувственности. Ислам действительно более секс-позитивная религия, чем христианство, в некотором роде он рассматривает удовольствие как божью милость. Коранические описания рая с его гуриями, виночерпиями, садами и источниками вина всегда пользовались скандальной известностью у христиан, разочарованных акцентом своей собственной традиции на целомудрии, девственности и самоподавлении. На общедоступном уровне стереотип «сластолюбивого турка» сохранил в карикатурном виде эту святую чувственность ислама. Восток начал рассматриваться (обычно скрытно) как место, где могут найти воплощение запретные желания.

Наконец, ислам был врагом европейской христианской цивилизации. Как отмечал М. Редикер9, к XVII веку мореходный мир уже демонстрировал определённые аспекты индустриальной эпохи, начавшей чётко вырисовываться на горизонте будущего. Корабли были в некотором роде плавучими фабриками, а занятые на них моряки представляли собой своего рода протопролетариат. Условия труда на купеческих кораблях в Европе представляли собой ужасающую картину зарождавшегося капитализма в самой худшей его форме – при этом условия военной службы на флоте были ещё более жуткими. У моряка были все основания для того, чтобы считать себя самой низшей и презираемой фигурой во всей европейской системе экономики и управления – бесправным, малооплачиваемым, оскотиненным, измученным, страдающим от цинги и морских штормов, по сути рабом богатых купцов и судовладельцев, скаредных королей и алчных князей. К. Хилл и Редикер, основываясь на более ранних работах Дж. Лемиша, оба отмечают, что в таких условиях пиратство следует изучать как форму социального сопротивления. Пират, «сражавшийся против всего света» (по словам одного из опрашиваемых Дефо), был прежде всего и главным образом врагом своей собственной цивилизации. И снова тут «враг моего врага» может оказаться моим другом. Я ненавижу Европу. Европа ненавидит ислам. Поэтому… может быть, мне стоит любить ислам? Что мог знать об исламе грамотный, но не изучавший его целенаправленно английский читатель, скажем, в 1637 году? В том году посол из мавританской корсарской Республики Сале приехал в Лондон, и один профессиональный журналист разразился памфлетом об этом необычайном происшествии. Вот что он пишет: