Пелам Гренвилл Вудхаус

Мистер Муллинер рассказывает

Из задумчивости его вывел звук легких шагов на балконе. В тот же миг он услышал тихое пыхтящее порыкивание, которое может издавать только бульдог, ведущий правильный образ жизни, если его ни свет ни заря вытащили из спальной корзины и вынудили подышать ночным воздухом.

То она – о, мой ангел, мой свет,

В мире воздушней шагов ее нет,

И откликнется сердце мое хоть во сне,

Хоть средь горных вершин, хоть в морской глубине.

Такие слова или что-то в этом роде шептала душа Арчибальда. Он поднялся на ноги и несколько секунд простоял в нерешительности. И тут на него снизошло озарение. Он понял, что следует сделать, и сделал.

Да, джентльмены, в миг самого решающего кризиса в своей жизни, когда, можно сказать, судьба его была брошена на весы, Арчибальд Муллинер, проявив чуть ли не впервые некоторое подобие человеческого интеллекта, начал свою прославленную имитацию курицы, снесшей яйцо.

Имитация курицы, снесшей яйцо, в исполнении Арчибальда Муллинера отличалась широтой диапазона и глубоким сопереживанием. Не достигая ярости Сальвини в «Отелло», она таила нечто от грустной проникновенности миссис Сиддонс в сцене сомнамбулизма в «Макбете». Вступление было негромким, почти неслышным – мягкое, томное воркование, радостный и в то же время исполненный сомнений шепот матери, которой все еще не верится, что ее брак и вправду благословен и благодаря ей – и только ей! – на свет появилось это овальное сочетание извести и альбумина, которое она видит подле себя на соломе.

Затем – постепенно – возникает твердое убеждение.

Так и слышишь ее: «Эта штука выглядит точь-в-точь как яйцо. И на ощупь – не иначе как яйцо. И форма у нее как у яйца. Провалиться мне на месте, если это не яйцо!»

И тут, когда все сомнения позади, тон воркования меняется, оно обретает уверенность, взмывает в верхние регистры и, наконец, переходит в гимн материнской радости, в «куухку-дах-кудах-кудахтахтах» такой силы, что лишь у редкого слушателя глаза оставались сухими. После чего Арчибальд обычно описывал круг по комнате, хлопая полами пиджака, а затем вспрыгивал на диван или на удобно расположенный стул, раскидывал руки под прямым углом и кудахтал до посинения.

Все это он проделывал многократно, развлекая соклубников в курительной «Трутней», но никогда с таким воодушевлением, с такой виртуозностью, какие вложил в свое исполнение теперь. Скромный по натуре, как все Муллинеры, он тем не менее не мог не понимать, что на этот раз превзошел себя. Каждый артист знает, когда на него нисходит божественный огонь, и внутренний голос твердил Арчибальду, что он достиг высшей ступени мастерства и это – неповторимый триумф. Любовь пронизывала каждое «ку-ка-кух», которые он испускал, вдохновляла каждый взмах его рук. Да, любовь с такой силой пришпоривала Арчибальда, что, по его словам, он сделал не один круг по комнате, как обычно, но целых три, прежде чем грациозно вспрыгнуть на комод.

А когда он завершил прыжок, то посмотрел в сторону стеклянной двери и увидел между портьерами прелестнейшее в мире лицо. И в чудеснейших глазах Аврелии Кэммерли он узрел выражение, какого никогда прежде в них не замечал, то выражение, которое Крейцер или другой такой же виртуоз замечает во взглядах сидящих в первом ряду, когда опускает скрипку и утирает лоб тыльной стороной ладони. Это был взгляд, исполненный обожания.

Наступило долгое молчание. Его нарушила она.

– Повтори! – сказала Аврелия Кэммерли.

И Арчибальд повторил. И повторил четыре раза, и мог бы, заверил он меня, бисировать в пятый раз, хотя ограничился парой поклонов. А затем, изящно спрыгнув с комода, он направился к ней. Он чувствовал себя хозяином положения, победителем. Это был его звездный час. Он протянул руки и заключил ее в объятия.

– Аврелия, старушенция, – сказал Арчибальд Муллинер ясным твердым голосом, – ты самое-рассамое оно.

Она, казалось, растворилась в его объятиях и подняла к нему прелестное лицо.

– Арчибальд! – прошептала она.

Вновь наступила вибрирующая тишина, которую нарушали лишь стук двух сердец да хрипение бульдога, словно страдающего хроническим бронхитом. Потом Арчибальд выпустил девушку из объятий.

– Вот так, – сказал он. – Рад, что все уладилось и полный тип-топ. Только сигареты не хватает. В такие минуты просто необходимо закурить.

Она посмотрела на него с изумлением:

– Но я думала, ты не куришь.

– Еще как курю!

– И пьешь?

– И пью, – сказал Арчибальд. – Ничуть не меньше, чем курю. Да, кстати…

– Что такое?

– Только один вопрос. Предположим, эта твоя тетка захочет погостить у нас, когда мы совьем свое гнездышко. Как ты, любовь моя, отнесешься к идее оглоушить ее ударом набитой песком шкурки угря по основанию черепа?

– По-моему, – сказала Аврелия с жаром, – ничего лучше и придумать нельзя.

– Родственные души, вот что мы такое! – вскричал Арчибальд. – Души-близнецы, если на то пошло. Я это с самого начала подозревал, а теперь окончательно убедился. Как пить дать – две родственные души. – Он пылко ее обнял. – А теперь, – сказал Арчибальд, – сбегаем вниз и запрем бульдога в кладовой дворецкого, чтобы тот утром неожиданно наткнулся на пса и получил встряску, которая взбодрит его не хуже, чем неделя на морском курорте. Идет?

– Да, – прошептала Аврелия. – О да!

И рука об руку они вышли вместе на широкую лестницу.

Человек, который бросил курить

Когда дело касается смешанных компаний, подобных небольшому кружку серьезных мыслителей, которые ежевечерне встречаются в зале «Отдыха удильщика», не следует думать, будто в них неизменно царит нерушимая гармония. Мы все – люди сильные духом, а когда сильные духом люди, имеющие свое мнение по каждому предмету, собираются вместе, непременно возникают диспуты. А потому довольно часто даже в этом тихом приюте мира и покоя можно услышать, как голоса повышаются, и на столы обрушиваются удары, и тенор «Разрешите мне поставить вас в известность, сэр» состязается с баритоном «Нет уж, это вы разрешите мне поставить в известность вас». Мне доводилось видеть, как потрясались кулаки, а один раз так в ход было пущено выражение «дурак набитый».

К счастью, там неизменно присутствует мистер Муллинер, всегда готовый обаянием своей личности утишить бурю, прежде чем спор зайдет слишком далеко. И в этот вечер, когда я вошел в зал, он как раз встал, фигурально выражаясь, между побагровевшим Лимонадом и насупленным Кружкой Эля, которые повздорили в углу у окна.

– Джентльмены, джентльмены, – говорил он своим любезным тоном полномочного посла, – что вас так взволновало?

Кружка Эля обличающе ткнул мундштуком трубки в своего противника. Было видно, что он возмущен до глубины души.

– Он говорит всякую чушь про курение.

– Я говорю здравые вещи.

– Ни единой не слышал.

– Я сказал, что курение опасно для здоровья. И оно опасно.

– А вот и нет.

– А вот и да. Могу доказать это, исходя из собственного опыта. Когда-то, – сказал Лимонад, – я сам был курильщиком, и гнусная привычка превратила меня в физическую развалину. Щеки у меня обвисли, глаза помутнели, лицо осунулось, пожелтело, покрылось жуткими морщинами. И перемена во мне объясняется тем, что я бросил курить.

– Какая перемена? – спросил Эль.

Лимонад, который словно бы почему-то оскорбился, встал и, сурово прошествовав к двери, исчез в ночи. Мистер Муллинер испустил легкий вздох облегчения.

– Я рад, что он нас покинул, – сказал он. – Курение – это предмет, относительно которого у меня есть твердое мнение. Я смотрю на табак как на прекраснейший дар жизни, и мне досадно слышать, когда такие фанатики его поносят. И сколь нелепы их доводы, сколь легко опровергаются! Они заявляют мне, что стоит капнуть никотином на язык собаки, и после второй капли животное сразу же издохнет, а когда я спрашиваю у них, почему бы им не испробовать хоть раз детски простой способ – не капнуть никотин на собачий язык, им бывает нечего ответить. Они демонстрируют полную растерянность. И уходят бормоча, что им никогда это в голову не приходило.

Несколько секунд он молча попыхивал сигарой. Его благодушное лицо посуровело.

– Если хотите знать мое мнение, джентльмены, – подвел он итог, – то я утверждаю, что бросать курить не только глупо, но и опасно. Подобный поступок будит демона, который спит в нас всех. Отказаться от курения значит превратиться в угрозу для общества. Мне не забыть, что произошло с моим племянником Игнатиусом. Слава Богу, конец был счастливым, но…

Тем из вас (продолжал мистер Муллинер), кто вращается в артистических кругах, возможно, знакомо имя и творчество моего племянника Игнатиуса. Он портретист, чья известность неуклонно растет. Однако в то время, о котором я веду речь, он не был столь знаменит, как теперь, а потому между заказами у него хватало досуга. Его он коротал игрой на гавайской гитаре и предложениями руки и сердца, которые делал Гермионе, красавице дочери Герберта Дж. Росситера и миссис Росситер, проживающих в доме № 3 на Скантлбери-сквер в Кенсингтоне. До Скантлбери-сквер от его студии было рукой подать – сразу за углом, – и он имел обыкновение каждую свободную минуту кидаться туда, делать предложение Гермионе, получать отказ, кидаться обратно, пробренчать пару-другую тактов на гавайской гитаре, а потом закуривать трубку, закидывать ноги на каминную полку и предаваться мыслям о том, что именно в нем словно бы отталкивает эту прелестную девушку.

Презирать его за честную бедность она не могла. Доход у него был вполне приличным.

Услышать о нем что-нибудь плохое она не могла. Его прошлое было безупречно.

Иметь что-либо против его внешности она не могла, ибо – как и у всех Муллинеров – его облик был безоговорочно симпатичным, а под некоторыми углами и обаятельным. К тому же девушка, которая выросла в доме, где имелся отец, занимавший видное место среди химер, украшающих кенсингтонские водосточные трубы, а также парочка недочеловеков, вроде ее братьев Сиприена и Джорджа, вряд ли могла быть уж слишком придирчивой к мужской красоте. Сиприен был бледный, тощий и писал критику на художников для еженедельников, а Джордж был толстый, розовый и обходился без каких-либо оплачиваемых занятий, так как еще в нежном возрасте весьма преуспел в искусстве вытряхивать из друзей и знакомых небольшие суммы взаймы.

Игнатиуса осенила спасительная мысль: один из братьев вполне мог располагать секретной информацией касательно этой проблемы. Они часто бывали в обществе Гермионы, и она, конечно же, могла упомянуть, что именно в нем заставляет ее с таким постоянством отвергать любовь достойного человека. Он заглянул к Сиприену и без обиняков изложил ему все. Сиприен слушал внимательно, поглаживая худой рукой левую бакенбарду.

– А? – сказал Сиприен. – Субъект ощущает нежелание девушки взвесить матримониальное предложение?

– Ощущает, – сказал Игнатиус.

– И растет недоумение, почему нет никакого продвижения вперед?

– Растет.

– И встает вопрос о причине?

– Встает, причем неоднократно.

– Ну, если есть желание услышать правду, – сказал Сиприен, поглаживая правую бакенбарду, – то, как мне известно, Гермиона говорит, что ты слишком похож на моего брата Джорджа.

Игнатиус пошатнулся и отступил на шаг.

– Похож на Джорджа?

– Так она говорит.

– Но я никак не могу быть похож на Джорджа. Никакой человек не может быть похож на Джорджа.

– Субъект сказал только то, что слышал.

Игнатиус вышел из комнаты, еле держась на ногах и пошатываясь, очутился на Фулемроуд и кое-как добрел до «Козы и бутылки», куда и свернул, чтобы восстановить силы бодрящим напитком. И первым, кого он увидел в баре, был Джордж, принимающий свою утреннюю дозу.

– Эгей! – сказал Джордж. – Эгей, эгей, эгей!

Он выглядел даже более толстым и розовым, чем обычно, так что теория, будто он может хоть немного походить на такое прискорбное нечто, вызвала у Игнатиуса брезгливое омерзение, и он решил выслушать второе мнение.

– Джордж, – сказал он, – у тебя есть хоть какое-то предположение, почему твоя сестра Гермиона отвергает мою руку и мое сердце?

– Имеется, – сказал Джордж.

– Имеется? Так почему же?

Джордж допил стопку.

– Ты спрашиваешь меня почему?

– Да.

– Ты хочешь знать причину?

– Хочу.

– Ну так, начать с того, – сказал Джордж, – не можешь ли ты одолжить мне фунт до среды без задержки?

– Нет, не могу.

– И даже полфунта?

– И даже полфунта. Будь добр, не уклоняйся от темы и объясни мне, почему твоя сестра не хочет даже смотреть на меня?

– Объясню, – сказал Джордж. – Мало того что ты по натуре жмот и скаред, Гермиона утверждает, что ты еще слишком похож на моего брата Сиприена.

Игнатиус зашатался и упал бы, если бы прежде не подсунул ногу под стойку.

– Я похож на Сиприена?

– Так она говорит.

Склонив голову, Игнатиус покинул бар и вернулся к себе в студию поразмышлять. Он был поражен в самое сердце. Он искал секретную информацию, и он ее получил, но никто не мог потребовать, чтобы она его обрадовала.

Он был не только поражен в самое сердце, но и ошарашен. С некоторой натяжкой еще можно было допустить, что человек походит на Джорджа Росситера. И он допускал, что человек – при условии, что Природа сыграла с ним скверную штуку, – мог бы выглядеть, как Сиприен. Но не мог же человек походить разом на них обоих и остаться в живых!

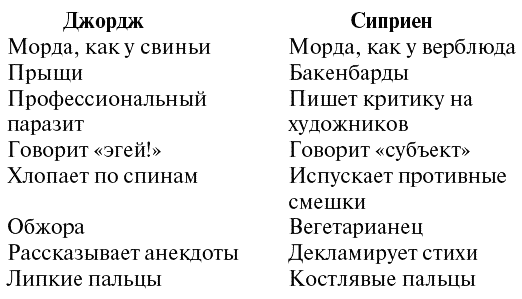

Взяв лист бумаги и карандаш, он принялся составлять список качеств и характерных черт обоих братьев, разнося их по параллельным столбцам. Кончив, он начал тщательно изучать результаты. И вот что он написал:

Джордж

Морда, как у свиньи

Прыщи

Профессиональный

паразит

Говорит «эгей!»

Хлопает по спинам

Обжора

Рассказывает анекдоты

Липкие пальцы

Сиприен

Морда, как у верблюда

Бакенбарды

Пишет критику на художников

Говорит «субъект»

Испускает противные смешки

Вегетарианец

Декламирует стихи

Костлявые пальцы

Он нахмурил брови. Тайна осталась тайной. Но затем он прочел последний пункт.

Джордж

Заядлый курильщик

Сиприен

Заядлый курильщик

Игнатиус Муллинер содрогнулся. Вот наконец-то он – общий фактор. Неужели?.. Возможно ли?..

Единственный логический вывод. Однако Игнатиус отбивался от него, сколько хватало сил. Любовь к Гермионе была путеводной звездой его жизни, но следом, отставая лишь на полголовы, к финишу устремлялась его любовь к своей трубке. Неужто он должен выбирать между ними?

Способен ли он на подобную жертву?

Игнатиус заколебался.

И тут его взгляд упал на одиннадцать фотографий Гермионы Росситер, взирающих на него с каминной полки, и ему почудилось, что они одобрительно улыбаются. Он отринул колебания. С тихим вздохом, который мог бы вырваться у любящего отца в русских степях, когда ради своего спасения он вынужден выбрасывать родных детей через задок саней мчащейся за ними волчьей стае, он вынул трубку изо рта, собрал остальные свои трубки, свой табак, свои сигары, аккуратно завернул их и, позвав уборщицу, приходившую убирать его студию, вручил ей сверток для передачи ее супругу, весьма достойному человеку по фамилии Перкинс, который из-за стесненного финансового положения курил, как правило, только то, что ему удавалось подобрать с тротуаров.

Игнатиус Муллинер принял великое решение.

Как известно тем из вас, кто испробовал это на опыте, смертоносные последствия отказа от курения редко дают о себе знать в полную силу сразу же после разрыва с табаком. Процесс развивается постепенно. Наоборот, на первой стадии пациент не только не испытывает каких-либо неудобств, но весело разгуливает, надуваясь своего рода газообразной духовной гордостью. И на следующий день Игнатиус все утро, выйдя из дома, испытывал пренебрежительную жалость ко всем тем согражданам, из чьих ртов торчат трубки и сигареты. Он чувствовал себя как святой, который, ведя аскетическую жизнь, очистился от любых низменных эмоций. Он жаждал поведать этим заблудшим о пиридине и тяжелом раздражении, вызываемом этим веществом в горле и других слизистых тканях при вдыхании табачного дыма, в котором оно злокозненно прячется. Ему хотелось ухватить за рукав людей, посасывающих сигары, и поставить их в известность, что табак содержит немалое количество газа, известного под названием угарного, или окиси углерода, который, прямо действуя на пигмент крови, образует с последним столь стойкое соединение, что красные кровяные тельца уже не в состоянии доставлять кислород тканям тела. Он томился желанием объяснить им, что курение – всего лишь привычка, от которой человек способен избавиться ценой легчайшего усилия воли в любой момент, когда пожелает. И лишь после того, как он вернулся к себе в студию, чтобы наложить завершающие мазки на полотно, предназначенное для выставки в академии, начался переход к следующей стадии.

Он вкусил второй завтрак художника, состоявший из двух сардинок, мосла ветчины и бутылки пива, и тут, едва его желудок обнаружил, что завтрак не будет завершен покуриванием трубки, на Игнатиуса навалилось странное ощущение пустоты и потери, родственное тому, которое испытал историк Гиббон, завершив свою многотомную «Историю упадка и разрушения Римской империи». Симптомами были неспособность что-либо делать и подавленность, будто он только что потерял близкого друга. Жизнь, казалось, утратила всякий смысл. Он бродил по студии, преследуемый ощущением, что не делает чего-то, что должен был сделать. Время от времени с его губ срывались пузырьки, и раза два его зубы щелкнули, словно он сомкнул их на том, чего между ними не было.

Им овладела сумеречная скорбь. Он взял свою гавайскую гитару, инструмент, которому, как я уже упоминал, был очень привержен, и некоторое время наигрывал «Миссисипи», тоскливую негритянскую песню. Но меланхолия не рассеивалась. И теперь Игнатиус словно бы обнаружил причину. Беда была в том, что он творил слишком мало добра.

Посмотрим на это так, сказал он себе. Наш мир – тоскливое серое место, и водворяют нас в него, чтобы мы по мере сил содействовали счастью других людей. Если мы сосредоточиваемся на наших собственных эгоистических удовольствиях, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что они преходящи. Нам надоедает грызть мослы ветчины. Гавайская гитара утрачивает свое очарование. Разумеется, если бы мы могли сесть поудобнее, закинуть ноги на стол и поднести спичку к старой доброй трубке, все было бы по-иному. Но мы больше не курим, и, следовательно, нам остается только делать добро другим людям. Короче говоря, к трем часам Игнатиус Муллинер добрался до третьей стадии, липко-сентиментальной. Так что вынужден был взять шляпу и рысцой обогнуть угол Скантлбери-сквер.

Но рысил он туда не для того, чтобы, по обыкновению, предложить Гермионе Росситер руку и сердце. Цель его была менее эгоистичной. Последнее время оборванные намеки и недоговоренности заставили его понять, что миссис Росситер очень хотела, чтобы он написал портрет ее дочери, и до последней минуты все эти недоговоренности и намеки не вызывали у него ни малейшего отклика. Он понимал, что материнское сердце миссис Росситер жаждет получить этот портрет бесплатно, и, хотя любовь – это любовь и все такое прочее, он, как всякий художник, терпеть не мог лишаться того, что ему причиталось. Игнатиус Муллинер, молодой человек, мог поиграть с мыслью о том, чтобы угодить любимой девушке, написав ее портрет за спасибо, но Игнатиус Муллинер, художник, соблюдал свою шкалу расценок. И до этого дня решающее слово оставалось за вторым Игнатиусом Муллинером.

И вот в этот день после полудня все изменилось. Вкратце, но с силой он заверил мать Гермионы, что самое горячее его желание – написать портрет ее дочери и, если ему будет оказана эта честь, разумеется, ни о каком гонораре речи быть не может. И если завтра утром она войдет в его студию в сопровождении Гермионы, он тотчас возьмется за кисти.

Собственно говоря, он чуть было не предложил написать еще один портрет – самое миссис Росситер в вечернем туалете и с ее сверхпородистым брюссельским грифоном. Однако успел проглотить роковые слова, и, пожалуй, именно воспоминание об этом запоздалом порыве благоразумия породило у него, когда он спустился с крыльца после этой встречи, щемящее ощущение, что он был не столь альтруистичен, как ему хотелось.

Охваченный раскаянием, он решил заглянуть к доброму старине Сиприену и пригласить его побывать завтра у него в студии и покритиковать полотно, предназначенное для выставки в академии. А затем он разыщет милого старину Джорджа и уговорит его принять взаймы небольшую сумму. Десять минут спустя он уже был в гостиной Сиприена.

– Субъект был бы рад чему? – недоверчиво переспросил Сиприен.

– Субъект был бы рад, чтобы ты забежал завтра утром поглядеть на полотно, предназначенное для академии, и дал бы парочку советов.

– И субъект серьезен? – вскричал Сиприен, а его глаза загорелись. Такого рода приглашения он получал крайне редко. Собственно говоря, его вышвыривали из подавляющего большинства студий за вторжение и советы художнику куда чаще, чем какого-либо другого критика. – В таком случае ровно в одиннадцать, – сказал Сиприен. – Непременно.

Игнатиус горячо потряс его руку и поспешил в «Козу и бутылку» искать Джорджа.

– Джордж, – сказал он, – Джордж, мой милый-милый старина Джордж, вчера я провел бессонную ночь, думая о том, достаточно ли у тебя денег. Страх, что ты можешь оказаться на мели, пронзил меня, как нож. Забеги ко мне и возьми столько, сколько тебе требуется.

Лицо Джорджа было отчасти заслонено кружкой. При этих словах его глаза, выпученные поверх ее края, внезапно приняли паническое выражение. Он поставил кружку, побелел как полотно и поднял правую ладонь.

– Это, – произнес он спотыкающимся голосом, – конец! С этой секунды я завязал. Да, ты видел, как Джордж Плимсол Росситер испил свою последнюю кружку портера. Я не из нервных, но я знаю, когда пора перестать рыпаться. И если уж уши пошли наперекосяк…

Игнатиус ласково потрепал его по плечу.

– Твои уши никуда не пошли, Джордж, – сказал он. – Они все еще на месте.

И правда, они были на месте – такие же большие и красные, как всегда. Но утешить Джорджа оказалось невозможно.

– Я про то, что когда тебе мерещится, будто ты что-то слышишь… Даю тебе честнейшее слово, старик, торжественно тебя заверяю, не сойти мне с этого места, если я не слышал, как ты добровольно предложил мне деньги взаймы.

– Но именно это я и сделал.

– Ты…

– Безусловно.

– Ты хочешь сказать, что ты точно… буквально… без какого-либо понуждения с моей стороны… хотя я ни словечком не намекнул, что небольшой заемчик до будущей пятницы меня очень выручил бы… ты действительно предложил одолжить мне деньги?

– Да!

Джордж перевел дух и ухватил кружку.

– Вся эта нынешняя прогрессивная чушь, которую приходится читать, что, дескать, никаких чудес не бывает, – сказал он с благородным негодованием, – чистейшее надувательство. Я ее не одобряю. Меня она глубоко возмущает. А сколько? – продолжал он, с обожанием поглаживая Игнатиуса по рукаву. – То есть, так сказать, твоя последняя цифра? Фунт?

Игнатиус поднял брови.

– Фунт – это не цифра, Джордж, – сказал он с тихой укоризной.

Джордж булькнул:

– Пятерка?

Игнатиус покачал головой. Это движение было безмолвным упреком.

– Не… десятку же?

– Я намеревался предложить пятнадцать фунтов, – сказал Игнатиус. – Если ты уверен, что этого будет достаточно.

– Эгей!

– Ты убежден, что обойдешься этой суммой? Я же знаю, сколько у тебя расходов.

– Эгей!

– Ну хорошо. Если пятнадцать фунтов тебя устроят, загляни завтра утром ко мне в студию, и мы это обтяпаем.

Сияя лихорадочной благожелательностью, Игнатиус усердно хлопнул Джорджа по спине и удалился.

«Задумал дело, его завершил, – сказал он себе следом за поэтом Лонгфелло, когда несколько часов спустя забрался под одеяло, – и отдых ночной заслужил сполна».

Подобно многим людям, которые живут напряженной жизнью и трудятся с помощью мозга, мой племянник Игнатиус обычно спал долго и крепко. А пробудившись навстречу новому дню, он еще немало времени лежал на спине в полузабытьи и не шевелясь, пока нежный обворожительный аромат жарящейся грудинки не выманивал его из объятий ложа. Однако в это утро, едва открыв глаза, он ощутил в себе непривычную возбужденность. Он чувствовал себя прямо-таки на взводе. Короче говоря, он достиг стадии, когда у пациента начинают пошаливать нервы.

Да, пришел он к заключению, проанализировав свои эмоции, нервы у него действительно разыгрались. Громкий топот кошки за дверью вызвал у него острую агонию. Он как раз собрался крикнуть миссис Перкинс, чтобы она укротила разгулявшуюся тварь, когда миссис Перкинс сама внезапно постучала в дверь, извещая, что горячая вода для бритья ждет его. При первом же стуке он в оболочке из простыни и одеял взвился прямо к потолку, трижды перекувыркнулся в воздухе и приземлился, весь дрожа, точно испуганный мустанг, на пол посередине комнаты. Его сердце застряло где-то в миндалинах, глаза повернулись в глазницах на сто восемьдесят градусов, и он растерянно прикинул, сколько еще человек кроме него уцелели после взрыва этой бомбы.

Затем рассудок вновь воссел на трон, а он ощутил непреодолимую потребность предаться слезам. Затем, вспомнив, что он все-таки Муллинер, утер слезы, недостойные мужчины, прокрался в ванную, принял холодный душ и почувствовал себя немного лучше. Исцелению поспособствовал и обильный завтрак, и он уже почти вновь стал самим собой, как вдруг открытие, что в доме нет ни трубки, ни пылинки табака, вновь ввергло его в черное уныние.

Игнатиус Муллинер очень долго сидел, уткнув лицо в ладони, и все горести мира словно вставали перед его глазами. И тут настроение Игнатиуса опять переменилось. Еще секунду назад он скорбел об участи человечества с силой, которая, казалось, вот-вот разорвет его в клочья. А теперь ему стало пронзительно ясно, что судьбы человечества его нисколько не интересуют. Человечество возбуждало в нем только одно чувство: глубочайшую неприязнь. Его сжигало жаркое отвращение ко всему сущему. Присутствуй при этом кошка, он лягнул бы ее. Войди миссис Перкинс, он ударил бы ее муштабелем. Но кошка отправилась восстанавливать силы среди мусорных баков, а миссис Перкинс на кухне распевала духовные гимны. Игнатиус Муллинер закипал от неизрасходованной ярости. Он задыхался от накопившейся в нем ненависти – а рядом ни единой живой души, чтобы истратить на нее хоть часть запаса. Вот так, сказал он себе с угрюмым смешком, оно всегда и бывает.

Но в этот миг дверь распахнулась, и в ней, точно верблюд, вступающий в оазис, появился Сиприен.

– А, мой милый! – сказал Сиприен. – Субъект может войти?

– Валяй, входи, – сказал Игнатиус. При виде этого художественного критика, который щеголял не только коротко подстриженными бакенбардами, но и черным шарфом – из тех, которые дважды оборачивают вокруг шеи, после чего омерзительность носящего увеличивается на сорок – пятьдесят процентов, Игнатиус Муллинер впал в странное лихорадочное состояние. Он ощущал себя тигром в зверинце, когда служитель приближается к его клетке с обеденным подносом в руках. Не спуская глаз с гостя, он медленно облизнул губы. За спиной художника на стене висел богато инкрустированный дамасский кинжал. Игнатиус снял его и попробовал острие на подушечке большого пальца.

Сиприен тем временем повернулся к нему спиной и рассматривал предназначенное для академии полотно через монокль в черной оправе. Он наклонял голову туда-сюда, щурился и не скупился на своеобразные критически-искусствоведческие бурканья.

– Да-а-а-а, – говорил Сиприен. – М-нда. Ха! Хм. Кха-кха. Вещь обладает ритмом, бесспорным ритмом, и до известной степени некоторыми неизбежными дугообразными линиями. И все же может ли субъект с чистой совестью признать, что она нравится бесспорно? К несчастью, никак не может.

– Нет? – сказал Игнатиус.

– Нет, – сказал Сиприен, теребя левую бакенбарду. Он словно массировал ее для каких-то своих целей. – Субъект неизбежно с первого взгляда ощущает, что патине не хватает витализма.

– Да? – сказал Игнатиус.

– Да, – сказал Сиприен. И снова потеребил бакенбарду. Однако было еще рано судить, внес ли он в нее какие-нибудь улучшения. Сиприен закрыл глаза, открыл их, полузакрыл, откинул голову, покрутил пальцами и с шипением выпустил воздух сквозь зубы, словно чистил скребницей лошадь. – Вне всяких сомнений, субъект ощущает в патине нехватку витализма. Витализмом же никогда не следует пренебрегать. Художник должен управлять своей палитрой, как оркестром. Он должен накладывать краски, как великий дирижер использует оркестровые инструменты. Необходима значимая форма. Цвет должен обладать плоскостностью, притяжением, сказать ли – ароматом? Фигура должна помещаться на холсте в манере не просто гармоничной, но несущей пробуждение. Только так картина сможет обрести изысканную жизненность. А что до патины…

Сиприен прервал свою речь. У него нашлось бы что еще сказать о патине, но у себя за спиной он услышал непонятное приглушенное шуршание – такое в джунглях может издавать лапа леопарда, крадущегося к добыче. Стремительно обернувшись, Сиприен увидел, что на него надвигается Игнатиус Муллинер. Губы художника оттянулись в жуткой неподвижной улыбке, обнажив оскаленные зубы. Его глаза зловеще мерцали. А правой рукой он заносил дамасский кинжал. Богато инкрустированный, как заметил Сиприен.

Художественный критик, имеющий обыкновение обходить студии в Челси и высказывать свое мнение людям, завершающим полотна для выставки в академии, приучается мыслить молниеносно. Бросить взгляд на дверь и заметить, что она закрыта и что его гостеприимный хозяин находится между ним и ею, было для Сиприена Росситера секундным делом. Как и метнуться за мольберт. Несколько напряженных минут они оба безмолвно обращались вокруг мольберта. А на двенадцатом витке Сиприен получил колотую рану чуть выше локтя.

С другим человеком это могло бы сыграть дурную шутку: понудить его замедлить шаг, потерять голову и стать легкой добычей своего преследователя. Но на стороне Сиприена был богатый опыт в подобных вещах. Всего за двое суток до этого утра один из ведущих английских художников-анималистов битый час гонялся за ним в тщетной попытке достать его короткой дубинкой, залитой свинцом.

Сиприен сохранял полное хладнокровие. Перед лицом опасности его умение работать ногами, всегда впечатляющее, обретало новый блеск. И в конце концов, когда Игнатиус споткнулся о коврик, он использовал эту счастливую случайность как опытный стратег, каким непременно должен стать каждый художественный критик, раз уж он общается с художниками, и ловко укрылся в стенном шкафу неподалеку от помоста для натурщиков и натурщиц.

Игнатиус вернул себе равновесие с опозданием на секунду. К тому времени, когда он выпутался из коврика, подскочил к шкафчику и потянул за ручку, Сиприен по ту сторону дверцы уже тянул ручку на себя, и все усилия Игнатиуса пропали втуне.