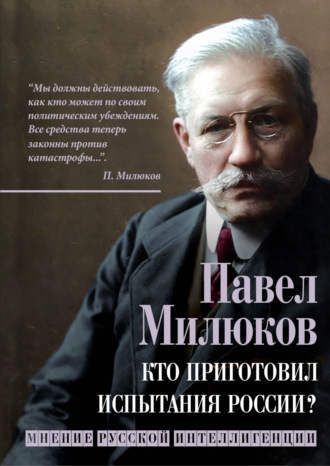

Павел Милюков

Кто приготовил испытания России? Мнение русской интеллигенции

Однако и такой план – как он ни был скромен – не был приведен в исполнение. Дело в том, что в том же 1863 году русское общество раскололось на две партии: одни находили, что подобная реформа только послужит на пользу дворян, и не хотели никакой политической реформы; другие были рады отказаться от реформы, потому что стояли за сохранение старого порядка; одним было слишком мало такой реформы, другим слишком много.

Правительство воспользовалось этой разноголосицей и решило: никаких уступок не делать. Оно не только не доделало дела, не дополнило местных земских собраний всероссийским собранием представителей от земств, но скоро начало теснить и самые земства.

Так шло дело до 1880 года. В это время начались в России новые явления. Тогда, чтобы «успокоить умы, до крайности возбужденные безуспешностью усилий правительства к обузданию крамолы», правительство решило опять поднять вопрос о допущении выборных представителей к обсуждению законов. Для этой цели назначена была особая комиссия под председательством великого князя Константина Николаевича. Проект, который предлагал великий князь, был еще умереннее валуевского. Число выборных от земских собраний и дум в «совещательное собрание гласных» вместо 180–200, как предлагал Валуев, должно было составлять только 46; и тех предлагалось разбить на отделения и созывать не сразу, а «по мере надобности» на такой срок и для таких дел, как точно будет указано всякий раз правительством. Государственный совет должен был передавать им для «предварительного рассмотрения», главным образом, такие дела, которые «требовали ближайшего соображения с местными потребностями». К окончательному рассмотрению дела в Совете допускался только один «гласный» – тот, который докладывал дело в совещательном собрании. И такое участие выборных в законодательстве казалось, однако, все еще опасным, и дело опять было отложено.

В следующем году, 1881, поднял его опять граф Лорис-Меликов, так как «возбуждение умов» не проходило, а усиливалось. Лорис-Меликов еще больше ослабил проект великого князя: по его плану проекты законов должны были составляться в особых «подготовительных комиссиях» из чиновников, а затем те же чиновники с правом голоса входили в общую комиссию выборных людей от земских собраний и дум, и после обсуждения в общей комиссии эти проекты представлялись министром в Государственный совет – тем же порядком, как было прежде.

Таким образом, работа общей комиссии «имела значение исключительно совещательное и ни в чем не изменяла существующего порядка» издания законов. Понятно, что в таком виде реформа не могла бы удовлетворить никого, но даже и в таком виде она не была осуществлена. После 1881 года наступила такая же перемена в общественном настроении, как после 1863, и правительство опять нашло ненужным вводить реформы.

* * *

Прошла еще четверть века, и снова наступило в России время, во многом напоминающее время после Крымской войны. Разница, однако же, та, что теперь русский народ несравненно развитее и сознательнее, чем был тогда; а потому и гораздо больше людей понимают теперь, чем тогда, в чем корень зла и как поправить дело. Не только множество частных лиц, но много всяких общественных собраний: земских, городских и иных – принимали решения, печатали их и посылали в Совет министров, указывая, что именно нужно сделать, чтобы вывести Россию на правильный и широкий путь спокойного развития.

Положение дел стало гораздо серьезнее, чем оно было в 1863 и в 1880 годах; и правительство не могло пренебречь общественным настроением. Министр Булыгин внес в Совет министров проект, несколько более смелый, чем проекты Лорис-Меликова или великого князя Константина Николаевича, и даже более смелый, чем проект Валуева. Совет министров сделал в этом проекте еще некоторые поправки и проект этот утвержден и стал законом 6-го августа 1905 года. Вместо «совещательного собрания» 46-ти гласных или «съезда» 180–200 государственных гласных при Государственном совете мы получили Государственную думу более чем из 500 народных представителей. Народные представители выбираются, хотя еще и очень неправильно, но от населения, а не от земских собраний и городских дум. Они собираются не по мере нужды на короткие сроки, а действуют постоянно, и если даже их распускают до срока, то сейчас же должны быть назначены новые выборы. Все это показывает, что в новом законе страна получила больше уступок, чем правительство соглашалось дать ей когда-либо прежде.

Но это еще далеко не все, чего хочет население. Дума все-таки связана очень сильно Государственным советом. Решение ее большинства хотя и имеет гораздо больше силы, чем прежде, но все же еще может столкнуться с решением Государственного совета и даже с мнением министра. Для Думы же нужно, чтобы она была совсем независима от чиновников и Государственного совета.

Как видим, требования жизни и потребности времени все еще не совсем приняты в расчет при учреждении Государственной думы. И, однако, исконных начал уже и теперь не удалось уберечь от требований жизни. Россия пошла в развитии своего государственного строя тем же самым путем, которым шли и будут идти все просвещенные государства.

Там, где народ имеет своих законных представителей, где через своих представителей он участвует в издании законов своей страны, в назначении налогов, в поверке государственных приходов и расходов и в надзоре за правильностью и законностью действий всех чиновников, начиная с министров, там жители страны суть «граждане», а не бесправные обыватели. Чтобы правильно выбирать своих представителей, они должны знать, что делается в Думе, какие законы принимаются Думой и какие нужны народу.

Другими словами, граждане должны интересоваться политикой, сговариваться между собой о своих нуждах, составлять между собой постоянные союзы для защиты своих интересов. Они должны читать газеты и сами писать в газеты обо всем, что им нужно. В такой большой стране, как Россия, иначе нельзя сговориться, узнать друг про друга, а по одиночке каждый действует в темноте и не может знать, много ли людей думают и действуют так же, как он.

Поэтому-то во всякой стране, где есть народные представители, непременно должна быть и свобода собираться, и свобода писать и говорить, и свобода составлять союзы. Все это есть «требования жизни» – и нет таких «исконных начал», которые могли бы помешать всему этому осуществиться на деле.

Надежды и разочарования русской интеллигенции

(из очерка «Интеллигенция и историческая традиция)

Краткая история

Едва ли кто-нибудь будет отрицать, что в настроении и в складе общих воззрений русской интеллигенции за последнее время происходят очень существенные изменения. Вопрос об их наличности вовсе не зависит от вопроса, в какой степени осуществлены у нас начала свободной политической жизни, de facto или de jure. От этого может зависеть лишь темп перелома, степень его быстроты и окончательности. В интеллигентской психике, как и в строе наших общественных учреждений, могут быть попятные шаги и рецидивы. Но общая тенденция уже указана событиями, которых нельзя вычеркнуть из истории. И, по совершенно объективным причинам, тенденции эти в будущем могут только развиваться в том же направлении.

Как бы ни были слабы и несовершенны начала новой нашей общественности, необходимо признать, что принципиально они создают для деятельности русской интеллигенции новую среду, новые способы, новые цели. Нельзя сказать только, чтобы подобное изменение случалось впервые в ее истории или представляло нечто качественно различное от всего предыдущего. Перелом на этот раз, конечно, несравненно сильнее, чем когда-либо прежде. Тем не менее и в прошлом нашей интеллигенции можно наблюдать целый ряд подобных же поворотных моментов. Можно даже сказать, что вся история русской интеллигенции составляется из ряда этих моментов, к которым теперь прибавляется новое, однородное по качеству, но несравнимое по размеру звено. И прежде каждая новая ступень в развитии интеллигенции сопровождалась – или даже вызывалась – расширением круга приложения ее деятельности, увеличением количества участников этой деятельности, осложнением и конкретизацией самих целей приложения интеллигентского труда.

Так было начиная с Петра, впервые собравшего кружок самоучек-интеллигентов, призванных помогать ему при насаждении новой государственности. Так было при Елизавете, когда впервые явилось поколение молодежи, прошедшей правильную школу. Так опять повторилось при Екатерине, когда общественно-философская идеология из высшей школы впервые начала проникать в высшие слои дворянства и в «мещанство» главных городов, когда впервые появилась русская книга в провинции.

Напоминать ли про дальнейшие ступени той же эволюции в XIX веке, про первые зачатки общественного мнения, первые успехи толстого журнала, первые попытки общественных программ и политических организаций?

Русская интеллигенция эпохи великих реформ и крестьянского освобождения работала, во всяком случае, уже на заранее разрыхленной почве. Если в памяти старейших из нас шестидесятые годы представляются какой-то новой эрой, чуть ли не началом существования русской интеллигенции, то это не более как оптический обман, рассеиваемый ближайшим изучением. С этого времени, правда, сразу значительно расширяется состав и численность либеральных профессий, которые и становятся проводником организованного интеллигентского влияния. Но это опять-таки разница не качественная, а только количественная.

В последние годы интеллигентское влияние приняло, наконец, вполне и широко организованную форму. Оно распространилось далеко за обычные свои пределы в новые, незатронутые доселе слои населения и охватило сотни тысяч людей, формально вошедших в политические организации. Предметом этого влияния сделалась не только пропаганда идеалов социального и политического переустройства, но и ближайшие, вполне практические задачи целесообразной государственной деятельности.

Является вопрос: можем ли мы судить о предстоящих последствиях этого нового толчка по аналогии с предыдущими? Или же на этот раз нас ожидает нечто совершенно иное, полное перерождение или уничтожение русской интеллигенции? С моей точки зрения, предстоящие перемены, несомненно огромные и желательные сами по себе, не поставят, однако, креста на истории русской интеллигенции, не заменят ее чем-либо совершенно иным, а просто продолжат дальнейшее развитие той же традиции, которая создана историей двух последних столетий.

С самого своего возникновения русская интеллигенция постепенно переходит из состояния кружковой замкнутости на положение определенной общественной группы. Индивидуальные сотрудники Петра, товарищи по школе при дворе Елизаветы, оппозиционеры-масоны и радикалы екатерининского времени, потом военные заговорщики, читатели и поклонники Белинского, единомышленники Чернышевского, учащаяся молодежь, «третий элемент», профессиональные союзы, политические партии – все это постепенно расширяющиеся, концентрические круги. Их преемственная связь свидетельствует и о росте, и о непрерывности интеллигентской традиции.

Далее будет то же, что было раньше. С расширением круга влияния будет ослабляться сектантский характер идеологии, дифференцироваться ее содержание, специализироваться ее цели, увеличиваться конкретность и определенность задач, выигрывать деловитость работы, обеспечиваться непрерывность, организованность и систематичность ее выполнения. Вместе с этим ростом солидарности будет уменьшаться вера в панацеи, в спасающие доктрины, в немедленный и крупный результат личной жертвы, личного подвига. С появлением и расширением подходящей сферы применения будет прогрессировать применимость интеллигентской идеологии. По мере развития функции обыкновенно совершенствуется и специализируется соответствующий орган.

* * *

Теперь несколько предварительных замечаний, касающихся употребления основных терминов и понятий в литературных спорах об интеллигенции.

Термины «интеллигенция» и «образованный класс» иногда сливаются как синонимы, а иногда противопоставляются одно другому как понятия соотносительные. Я представляю себе их отношение в виде двух концентрических кругов. Интеллигенция – тесный внутренний круг: ей принадлежит инициатива и творчество. Большой круг «образованного слоя» является средой непосредственного воздействия интеллигенции. С расширением круга влияния изменяются и размер, и характер интеллигентского воздействия. Начавшись с индивидуального, личного, кружкового, эмоционального и непосредственного, влияние это становится литературным, коллективным, рациональным и научным.

Ни центральное ядро интеллигенции, ни образованную среду, конечно, нет надобности представлять едиными. Первое так многоразлично и сложно, как могут быть различны индивидуальности творчества или критики. Во втором каждая индивидуальность имеет свой собственный район влияния и подражания. По мере дифференциации образованной среды она становится, конечно, все менее однородна, а вместе с тем и менее легко проводима для отдельных индивидуальных влияний. Районы действия отдельных мыслителей и кружков сокращаются и взаимно перекрещиваются.

Предыдущие замечания определяют и мое отношение к терминам «интеллигенция» и «мещанство». Если между интеллигенцией и «образованным классом» иногда еще устанавливается известная иерархия, то между интеллигенцией и «мещанством» теоретики интеллигенции большей частью подчеркивают полную противоположность*. Интеллигенция безусловно отрицает мещанство; мещанство безусловно исключает интеллигенцию.

В действительности переход от «интеллигенции» к «мещанству», как от одной социологической категории к другой, совершается такими же многочисленными полутонами и оттенками, как переход от чистой инициативы к чистому подражанию. Он так же неуловим, как последний, и крайне чистые формы его существуют только в абстракции. Интеллигентность и мещанство суть стихии, скорее присущие в той или другой пропорции каждой отдельной индивидуальности, чем отделяющие одну индивидуальность от другой непереходимою гранью. Разумеется, интеллигент-моралист, поэт, философ всегда будут склонны углубить эту пропасть, персонифицировать контрасты изобретения и подражания. Напротив, интеллигент-политик, социолог, социальный реформатор легче согласится со сделанной оговоркой о постепенности и неуловимости перехода.

Наконец, нелишне будет отметить взаимоотношение понятий «интеллигенция» и «культура». Культура есть та совокупность технических и психологических навыков, в которых отложилась и кристаллизовалась в каждой нации вековая работа ее интеллигенции. Культура – это чернозем, на котором расцветают интеллигентские цветки. Естественно, что между почвой и произрастанием должна существовать самая тесная связь. Интеллигенция каждой нации идет впереди своей массы, но она отражает на себе ее уровень культурности. Вот почему при очень высоком типе психики интеллигенция может представлять сравнительно низкий тип культурности. И наоборот, с низким типом интеллигентности может сочетаться высокий тип культурности, как это постоянно можно встретить в средних классах Западной Европы, особенно Франции и Англии. Лица, много путешествовавшие, вероятно, могут припомнить в подтверждение этого наблюдения ряд собственных переживаний.

«Вырождение» и «отщепенство» интеллигенции

Этими необходимыми замечаниями мы можем покончить с постановкой проблемы о новейшем переломе в истории русской интеллигенции. Перейдем теперь к сущности вопроса. Один из авторов журнала «Вехи» пишет, что «тип русского интеллигента… существует скорее лишь идеально, как славное воспоминание прошлого… и лишь редко воплощается в чистом виде среди подрастающего поколения». Психологическое объяснение мы найдем в том, что «борьба за идеализм» была прервана в самом своем разгаре вторжением в сферу интеллигентских споров… грубой «политики».

«Политика» – вот теперь очередная мишень. В ней воплотилось все отрицательное: лицемерие, аморализм, филистерское мещанство. В политике и партийности. Поэтому когда «политика» освободительного движения была поражена и разбита, в этом поражении наши «идеалисты» не могли не усмотреть нового своего торжества. Они почти готовы торжествовать это поражение, так как «неудача революции обнажила ее духовный облик» (Булгаков) – именно так, как предсказывал Достоевский в «Бесах». Теперь, после этого «жестокого приговора», интеллигенции остается «уйти в свой внутренний мир» (Кистяковский). «Уйти» в новые духовные скиты – это ей предлагают теперь.

Каков бы ни был ответ интеллигенции на этот горячий призыв, прежде всего необходимо заметить, что произнесенный здесь приговор – не приговор судьи, а приговор стороны. Он страстен и «неистов», этот приговор и протест, именно потому, что протестанты постановляют решение в собственном деле. Они осуждают одно интеллигентское течение мысли во имя другого, тоже интеллигентского, притом, как сейчас увидим, типично интеллигентского именно в старом, отрицаемом ими вкусе.

Напомню, что и этот протест, и это осуждение были заявлены гораздо раньше революции и первоначально вовсе не имели в виду именно ее. Проповедь индивидуализма и идеализма уже возымела значительный успех к тому времени, когда революция началась. Поколение революционного времени уже воспиталось под влиянием новых интеллигентских веяний в духе чистейшего fin de siecle. Обвинители, таким образом, по нечаянности обрушивают свои нападения на поколение, которое, если и не ими воспитано, то, во всяком случае, вырастало уже в атмосфере их проповеди и под теми же влияниями, через которые прошли они сами.

Из заколдованного круга интеллигентского индивидуализма «Вех» ведут два пути. Один из этих путей, указываемый Булгаковым, ведет к объективизму православной церковности. Другой, указываемый Кистяковским, ведет к объективизму права. Для остальных авторов «Вех» путь Кистяковского чересчур еще близок к этому, нашему берегу, тогда как путь Булгакова лежит уже слишком далеко, на том берегу. До «абсолютизма» положительной религии они еще не согласны – или не готовы – идти, а критерий «общественной солидарности» они решительно и сознательно отвергли и прокляли. Свою собственную «объективную» и «абсолютную» ценность они ищут в глубине собственного «я», хотя и в этом отношении идти до конца не решаются. Ни до мистики, ни до анархизма наши индивидуалисты в большинстве своем пока не идут и осуждают шаги в этом направлении собственных единомышленников.

Авторы «Вех» суть интеллигенты нового поколения, поднявшие бунт против старых вождей и старых богов русской интеллигенции. «Поражением революции» и созданным им настроением общественной депрессии они только пользуются, чтобы лишний раз прочесть мораль на свою любимую тему. По их мнению, в лице «революции» снова разбито то старое мировоззрение – разбито за то, что оно обоготворило человека, поставило «абсолютной целью» увеличение материального благополучия для большинства, заменило внутреннюю обязательность нравственных норм принудительным внешним «морализмом», положительную религию – религией «общественного блага» и «служения народу». Виновата во всем и «политика», давшая перевес социальным санкциям над этическими, эстетическими и религиозными, поставившая во главу угла вместо внутреннего самоусовершенствования личности – усовершенствование учреждений.

Последняя антитеза, в сущности, составляет ту коренную мысль «Вех», тот основной нерв этой книги, который делает ее любопытным психологическим памятником старой и вечно юной борьбы индивидуализма и общественности. В этой мысли все авторы сборника сходятся, каковы бы ни были их остальные разногласия. «Их общей платформой», заявляет предисловие, «является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства».

«Люди, а не учреждения» – таков, до торжества свободных учреждений, идеологический лозунг всех реакций. После торжества политической свободы и демократизма он является к ним законным и естественным дополнением. И, быть может, самым печальным из заблуждений авторов «Вех» является то, что они берут свой лозунг оттуда, где он своевременен и законен, чтобы перенести его туда, где он может явиться лишь дополнительным орудием реакции.

* * *

Итак, в вопросе о совершающемся теперь переломе в настроении русской интеллигенции авторы «Вех» плохие судьи. Заинтересованные больше всего своей частной, а не общей темой, авторы «Вех» и самый предмет своего обличения, русскую интеллигенцию, ограничивают и определяют так, чтобы он удобнее подходил для целей их критики.

Что такое русская интеллигенция? Где тот предмет, на который направлены обвинения «Вех»? Мы сейчас увидим, что и с этой стороны предмет критики выбран крайне произвольно.

Булгаков признает, что русская интеллигенция есть «создание Петрово», но оговаривается при этом, что настоящий «духовный отец русской интеллигенции – Белинский». Гершензон согласен вести начало интеллигенции от петровской реформы; но при этом особенно подчеркивает, что уже самый источник был отравлен: «Как народ, так и интеллигенция не может помянуть ее (петровской реформы) добром». Главным предметом нападений и для этого автора являются «последние полвека» русской интеллигентской мысли. «История нашей публицистики, начиная после Белинского, сплошной кошмар».

То же самое различение, но в еще более резкой форме, встречаем у гг. Бердяева и Струве. По словам первого, речь идет в «Вехах» «о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из национальной жизни». Бердяев даже предлагает выдумать для нее особое название «интеллигентщина», «в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова». Струве, напротив, соглашается оставить за предметом своих обличений обычное название «интеллигенция», но зато отделяет своих овец от козлищ в особую группу «образованного класса». Все, что ему симпатично в истории русской интеллигенции, – все это перемещается в рубрику «образованного класса», существовавшего в России задолго до интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это «светочи русского образованного класса», «Богом упоенные люди». Напротив, интеллигенция «как политическая категория» объявилась лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революции 1905–1907 годов. Ее «светочи» – Бакунин, духовный родоначальник русской интеллигенции; под его влиянием «полевевший» Белинский и Чернышевский. История русской интеллигенции в этом смысле тождественна с историей социализма в России. «До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только образованный класс и разные в нем направления». И «интеллигенция» исчезнет, косвенно намекает Струве, с разложением социализма на Западе.

Этими терминологическими упражнениями, однако, не ограничиваются попытки «Вех» сузить понятие интеллигенции. Франк и Булгаков идут еще дальше Бердяева и Струве. Первый сводит интеллигенцию к понятию «народничества», т. е. к периоду «с 70-х годов до наших дней». Пройдя через предстоящий ей кризис, подчинивши свою жизнь вере, интеллигенция «вообще перестает быть таковой в старом, русском, привычном смысле слова». Новая интеллигенция, «порвав с традицией ближайшего прошлого, может… через 70-е годы подать руку тридцатым и сороковым годам». И ограничение интеллигенции «народничеством», однако, не удовлетворяет Булгакова. Внутри суженного таким образом понятия он находит еще более специальный предмет для нападения. Господство интеллигенции находит свое реальное воплощение в диктатуре учащейся молодежи. И этого мало, однако. Вместе с Франком Булгаков взваливает на ответственность интеллигенции «своеволие, экспроприаторство, массовый террор». По мнению обоих, тут «не только партийное соседство, но и духовное родство с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата». Родство это «с логической последовательностью обусловлено самим содержанием интеллигентской веры».

При помощи таких манипуляций с понятиями нетрудно, конечно, доказать, что в «экспроприаторстве» интеллигенция «зашла в тупик», из которого и собираются высвобождать ее авторы «Вех». Но в своем полемическом увлечении эти авторы забывают, что у «экспроприаторства» совсем иное духовное родство, чем «светочи» 70-х годов. Они забывают, что ведь идеи практического анархизма, привитые малокультурной среде новейших и младших последователей, «многочисленных, менее дисциплинированных и более первобытно мыслящих», собственно говоря, пущены в ход крайними индивидуалистами нового поколения, более близкого духовно самим авторам «Вех». Проповедь «бесчинств как новых идеалов» составляет заслугу наших неоромантиков 90-х годов. И Бердяев мог бы вспомнить, кому принадлежат слова о «безумной жажде жизни, сильной и могучей хотя бы своим злом, если не добром». Если практический максимализм можно было бы, без дальних справок, выводить из теоретического, то в поисках его источника мы пришли бы не к Михайловскому, пылавшему негодованием на «цинические речи, каких мир не слыхал», а… к «вождям» и «светочам» 90-х годов*. Между тем, по-видимому, именно этот «тупик» и был тем психологическим моментом, который преисполнил паническим ужасом людей, слишком близко к нему подошедших и теперь страстно призывающих русский «образованный класс» вернуться «назад» – уже не к Канту, не к Фихте или к Лассалю – а к Вл. Соловьеву и к русским славянофилам.

* * *

Именно эта последняя черта, именно впечатления, вынесенные авторами «Вех» из «поражения революции», составляют то, что сообщает их сборнику интерес современности. На первый взгляд может показаться, что речь идет о протесте против «политики», против первенства «учреждений» и о горячем призыве вернуться к «внутренней жизни». Можно думать, что мы имеем дело с кружком людей, которым интересы «внутренней жизни», религии, философии, эстетики, этики так дороги, что они хлопочут лишь об одном: как можно скорее освободиться от общественных обязанностей, наложенных интеллигентским сектантством.

Усталость от только что пережитого периода общего напряжения, разочарование в полученных результатах, оказавшихся до такой степени не соответствующими ожиданиям, наконец, некоторая теоретическая растерянность как следствие неоправдавшихся прогнозов – все это давало бы достаточное психологическое объяснение подобному настроению.

С другой стороны, некоторые результаты, все-таки добытые, – специализация «политики» от других интеллигентских забот – давали бы и некоторое формальное оправдание желанию уединиться. Данная часть интеллигенции могла бы разрешить себе уйти вовнутрь и предаться, наконец, спокойной разработке других культурных благ, так долго остававшихся в пренебрежении благодаря ненавистной «политике», этому Молоху, деспотически диктовавшему свои жестокие решения. Словом, это было бы новым призывом к тому интеллигентскому скитничеству, о котором мы выше упоминали.

В действительности настроение наших идеалистов далеко от самоудовлетворения созерцанием «абсолютных ценностей». Протестуя против «тирании политики», не желая долее оставаться ее «рабами», они, однако, стремятся не уйти от нее вовсе, а со временем подчинить ее себе. Они «глубоко верят, что духовная энергия русской интеллигенции» лишь «на время уйдет внутрь»; но что «близко то время, когда» интеллигенция выступит «обновленной» своим внутренним воспитанием и «преобразует нашу общественную действительность».

С этим настроением «Вехи» вовсе не так далеки от «политики», как это может показаться на первый взгляд. Их выводы из «поражения революции» имеют самый непосредственный политический смысл. И авторы «Вех» совсем не дожидаются духовного перерождения русской интеллигенции, чтобы заранее определить, как и в чем задачи этого перерождения совпадут с самыми современными и очередными задачами русской политики. Они обвиняют себя и других, в конце концов, не в том, что они «вышли на улицу», забыв про строительство души. Нет, вина в том, что, выйдя на улицу, они оказались «маленькой подпольной сектой», «изолированной в родной стране», и оттого потерпели «поражение». Для них несомненна связь «поражения» с «изолированностью», а последней – с неустройством души.

Чувство изолированности у некоторых из них, как, напр., у Гершензона, доходит до патологической напряженности. И под влиянием именно этого переживания они усердно принимаются искать причины «бессилия» интеллигенции. При более спокойном настроении, менее связанные со своим прошлым, они легко нашли бы объяснение в том, в чем большинство их находит: в причинах социального и политического характера. Но, проникнутые своим индивидуалистическим настроением, они находят его в причинах моральных. Интеллигенция «виновата» в своем поражении и должна «покаяться». Коренная причина ее бессилия и неспособности к творчеству есть ее нравственное «отщепенство»… от «народа».

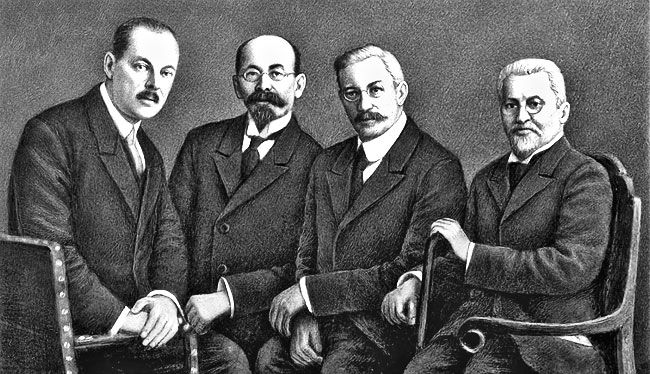

Лидеры Конституционно-демократической партии (слева направо: В.Д. Набоков, И.В. Гессен, П.Н. Милюков, И.И. Петрункевич).

Политической деятельностью П.Н. Милюков занялся еще во время обучения в университете, участвовал в студенческих сходках. В 1890-е – начале 1900-х годов трижды отбывал срок в тюрьме, а также в ссылке за «намеки на общие чаяния свободы» в его лекциях.

В октябре 1905 года стал одним из основателей Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), с марта 1907 года – председатель Центрального комитета этой партии. После роспуска I Государственной думы в 1906 году – один из авторов «Выборгского воззвания», в котором содержался призыв к гражданскому неповиновению.

Мы могли бы сказать, что таким образом интеллигенты нового поколения возвращаются еще к одной интеллигентской особенности 60-х годов: к только что отвергнутому ими понятию «долга перед народом», к «народопоклонству» ненавидимого ими народничества. Но если диагноз болезни у них один и тот же, то лекарства – другие. В противоположность «искусственному выделению из национальной жизни» – «кружковой интеллигенции», они ищут «общенациональных» основ для восстановления морального единства с народом, разрушенного старой интеллигенцией. Во что бы то ни стало они не хотят больше оставаться «изолированными».