Павел Берлин

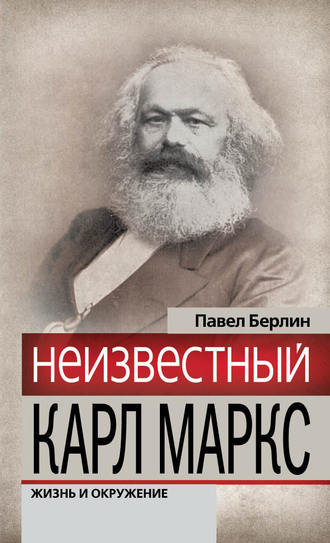

Неизвестный Карл Маркс. Жизнь и окружение

Глава I

Годы юности и студенчества

Карл Маркс происходил из древней и благочестивой еврейской семьи. Его родословное древо по прямой линии вплоть до шестнадцатого века насчитывает в числе своих членов исключительно раввинов, среди которых некоторые в свое время были известными учеными-теологами. Все они носили фамилию Мордухай, и лишь дедушка Карла Маркса изменил эту фамилию на фамилию «Маркс».

Отец Маркса не только нарушил древнюю традицию своего рода и вместо учено-духовной карьеры избрал светскую – в 1824 году он перешел из иудейства в протестантизм.

Переходя из иудейства в протестантство, отец Маркса, по словам Меринга, «делал это не для того, чтобы веру в Дегову переменить на веру в Христа, а для того, чтобы внешне порвать с иудейством, которое он уже пережил внутренне. А в то время сделать это можно было лишь в форме перехода в протестантство».

И в подтверждение Меринг ссылается на слова Гейне, который, оправдывая свое крещение, говорил, что свидетельство о крещении служит входным билетом в область европейской культуры.

Но эти соображения Меринга представляются нам очень уж натянутыми. Переход из иудейства в христианство вызывался тогда не тем, как это предполагает Меринг, что тогдашнее наиболее передовые евреи «внутренне преодолели», пережили еврейство, а тем, что тогдашние официальные христиане не давали возможности евреям по-человечески жить в Пруссии. Меринг забывает о словах Гейне, что если бы позволили красть серебряные ложки, то он бы никогда не крестился… Гейне крестился почти одновременно с отцом Маркса, и в письме к своему другу Мозеру он следующим образом объясняет свой шаг: «Я очень хорошо понимал слова псалмопевца: «Господи! Давай мне насущный хлеб, дабы я не позорил Твое святое Имя!» Весьма фатально, что во мне весь человек управляется бюджетом! На мои принципы отсутствие или изобилие денег не имеет ни малейшего влияния, но на мои поступки оно влияет тем сильнее. Да великий Мозер, Генрих Гейне очень мал… Это не шутка, это мое серьезнейшее, исполненное самого сильного негодования, убеждение. Моя душа гуммиластиковая, она часто растягивается до бесконечности и часто стягивается до крошечных размеров». И затем в другом письме к тому же Мозеру Гейне произносит упомянутую фразу о серебряных ложках: «Мне было бы очень прискорбно, если бы мое свидетельство о крещении могло представиться тебе в благоприятном свете. Уверяю тебя, что, будь законами дозволено красть серебряные ложки, я бы не крестился» (курсив автора). Эти слова Гейне отлично показывают, что многие тогдашние евреи переходили в христианство вовсе не потому, как это предполагает Меринг, что они «внутренне преодолели еврейство», а просто потому, что они не могли преодолеть грубого внешнего и внутреннего гнета прусского государства.

Семья Маркса, правда, жила в рейнской провинции, где действовал несравненно более передовой, чем прусское уложение, Наполеоновский кодекс, которому были чужды религиозные преследования. Но ко времени крещения семьи Маркса город Трир подпал под владычество Пруссии, которая в то время жестоко травила евреев, и не далее как в 1826 г. рейнский провинциальный ландтаг обсуждал законопроект о лишении евреев всех гражданских прав.

Грубый и злобный антисемитизм тогдашнего немецкого правительства и значительной части общества заставлял многие тысячи еврейских семейств переходить в христианство. И этим, конечно, объясняется переход в христианство и всей семьи отца Карла Маркса. И именно благодаря тому, что внешние гонения заставили многих передовых евреев переходить в христианство, эти евреи сохраняли в себе жгучую, лютую ненависть к реакционному правительству и обществу и бросались в первые ряды борцов за политическую свободу.

Берне, который тоже вынужден был принять христианство, в превосходных словах показал, почему именно евреи выдвигали тогда передовых борцов освободительного движения. «Да именно потому, – писал Берне, – что я родился рабом, свобода милее мне, чем вам. Да, вследствие того, что я был обучен рабству, я понимаю свободу лучше вас. Да, оттого, что у меня не было при рождении никакого отечества, я жажду приобрести его гораздо сильнее, чем вы, и вследствие того, что место, где я родился, было ограничено одною еврейскою улицею, за запертыми воротами которой начиналась для меня чужая земля, – мне недостаточно теперь иметь отечеством ни город, ни провинцию, ни целую область; я могу удовольствоваться только всею великою отчизною, на всем пространстве, где звучит ее язык… Я перестал быть рабом граждан и потому не желаю теперь никакого рабства; я хочу быть теперь совершенно свободным. Дом моей свободы я выстроил себе заново снизу до самого верху; следуйте моему примеру и не довольствуйтесь накладкой новых черепиц на крышу полусгнившего государственного здания. Прошу вас, не презирайте евреев. Вы лишили их воздуха, но это предохранило их от гнилости. Вы насыпали в их сердце соль ненависти, но это помогло ему сохраниться в совершенной свежести. Вы всю зиму держали их в глубоком погребе, заткнув отдушину навозом, но сами, незащищаемые ничем от холодного воздуха, полузамерзли. Когда наступит весна, мы увидим, кто зазеленеет прежде: евреи или христиане».

Эти слова Берне (см. его «Сочинения в переводе П. Вейнберга», т. 11, СПб., 1896 г.) хорошо вскрывают социально-психологический источник той чуткой восприимчивости к новым освободительным идеям, той готовности биться за их осуществление, которыми отличался тогда передовой слой еврейства. Достаточно сказать, что за короткий промежуток времени немецкое еврейство сумело тогда выдвинуть целую плеяду блестящих, гениальных борцов за политическое и социальное освобождение всего человечества – Берне, Гейне, Маркса, Лассаля.

Но помимо принадлежности к гонимой в тогдашней Пруссии нации, все внешние условия жизни Карла Маркса складывались так, что должны были рано пробудить и развить в нем его природную революционную стихию. Маркс родился и вырос в городе Трире в рейнской провинции, которая была завоевана Наполеоном I и с тех пор управлялась на основании Наполеоновского кодекса. Но в 1815 г. рейнские провинции вновь отошли к Пруссии, и их жителям была дана возможность наглядно сравнить более или менее свободный режим, созданный «революционным и безбожным» французским правительством, с деспотическим режимом патриархального и богобоязненного прусского правительства. Сравнение было, конечно, не в пользу последнего. И недовольство прусским режимом широко разлилось по рейнской провинции. К тому же рейнская провинция принадлежала к числу наиболее развитых в экономическом отношении частей Германии. Здесь раньше, чем в других местах Германии, начало развиваться крупнокапиталистическое хозяйство и образовался слой богатой и властолюбивой крупной буржуазии. Вследствие всего этого, рейнская провинция шла впереди других по оппозиционности своего настроения.

Если мы теперь перейдем от общих к частным, семейным условиям, среди которых вырос Карл Маркс, то мы убедимся, что и в этой области обстановка, окружавшая Маркса, благоприятствовала его развитию. Отец Маркса был чутким и образованным человеком, души не чаявшим в своем сыне, рано разгадавшим гениальные задатки своего первенца и всеми силами старавшимся дать ему цельное и законченное образование.

Одна из главных «особых примет» духовного облика К. Маркса – его интернационализм и, если так можно выразиться, интеррелигиозность– тоже уже в условиях его детства получила благодатную почву для развития. Отец и мать Маркса происходили из древней еврейской фамилии, перешедшей в христианство, когда Марксу было шесть лет. Отец Маркса был немец, его мать голландкой, до самой своей смерти не научившейся безукоризненно говорить по-немецки.

В 1835 году Маркс окончил гимназический курс в трирской гимназии. Полученный им аттестат меньше всего давал основание предполагать в семнадцатилетнем юноше гениального теоретика и стратега революции. Аттестат был «средний». Почти по всем предметам отмечались «удовлетворительные» успехи и похвальное поведение.

Окончив гимназический курс, Маркс в том же 1835 г. поступил на юридический факультет Боннского университета. Студенческая жизнь Германии тридцатых и сороковых годов как нельзя лучше подтверждала ту истину, что непосредственная политическая роль, играемая студенчеством, тем шире и влиятельнее, чем более отстало общее социально-экономическое положение данной страны. Социально-политический строй Германии тридцатых годов был до крайности отсталый по сравнению с «западными странами»– Англией и Францией. В политической области в ней ненарушимо царил еще абсолютизм, имевший к тому же несколько десятков филиальных отделений, в виде бесконечного числа отдельных микроскопических государств. Не менее отсталой была Германия тридцатых годов и по своему социально-экономическому развитию. Капиталистическое производство едва только назревало, господствующая же роль принадлежала мелким формам самостоятельного производства и ремеслу. Социальные взаимоотношения различных классов отличались патриархальностью и благодушием. Пролетариат был еще очень малочислен и не порвал еще своей связи с мелким производством и с землею.

Таким образом, в Германии тридцатых годов еще не существовали сколько-нибудь обширные кадры населения, которые бы, подобно тому, как это было во Франции, могли на своих крепких и широких плечах вынести организованную политическую борьбу с абсолютизмом.

А между тем мысль немецкой интеллигенции значительно обогнала медленный ход социально-экономического развития страны. Передовые слои немецкой интеллигенции с жадностью усваивали новые веяния в науке и жизни, доносившиеся из соседней Франции. На сером, тусклом фоне крайне отсталой социально-политической жизни Германии ярким пламенем горела мысль передовой интеллигенции. И эта-то передовая интеллигенция, не находя еще в своих, освободительных стремлениях точки опоры в широкой народной массе, приняла отсталость социально-экономического развития Германии за ее особенность и с энтузиазмом сама возложила на себя великую миссию своими личными силами и усилиями освободить весь немецкий народ. И в первых рядах этой интеллигенции стояло, конечно, студенчество. В тридцатых годах оппозиционное движение носило в Германии чисто интеллигентский и по преимуществу студенческий характер. Пролетариат еще политически безмолвствовал, буржуазия уже начинала издавать политически членораздельные звуки, но тогда она еще не шла дальше упований на мудрость правительства и почтительных просьб, обращенных к правительству, чтобы оно само себя ограничило. Среди студенчества же шло сильное брожение, и скорпионы жестоких правительственных репрессий обрушивались всею своею тяжестью почти исключительно на студентов. Но эти гонения только сильнее сплачивали и только больше озлобляли студенчество, которое в ответ на правительственный террор стало проповедывать «убийство тиранов».

Чрезвычайная неопределенность социально-экономического состояния тогдашней Германии, пестрая чересполосица интересов различных ее классов отражалась в головах студенчества в виде удивительного сумбура политических понятий. Не говоря уже о «цветном», корпоративном студенчестве, которое всецело ушло в дуэли, попойки и подражание фешенебельным офицерам, даже среди передовой части студенчества еще широко были распространены грубые корпоративные предрассудки и чисто ребяческое увлечение «страшными» революционными лозунгами и призывами, которые, за единичными исключениями, всегда оставались в области революционной фразеологии.

Один из друзей К. Маркса, «красный» Беккер, поступивший в университет лишь на 4–5 лет позже Маркса, рассказывает, что среди передового студенчества тогда еще очень часто встречались студенты, которые одновременно с «тиранами» предавали проклятию и… железные дороги и упорно отказывались пользоваться ими. А когда другой гениальный современник Маркса, Георг Бюхнер[1], поступивший в университет на 3–4 года раньше Маркса, обратился к революционной студенческой организации «студентов-коммунистов» с приглашением вступить в революционный союз, в котором участвовали многие ремесленники, то «студенты-коммунисты» ответили Бюхнеру, что устав этого общества соответствует их убеждениям, так как они, студенты, непримиримые коммунисты, но, однако, они считают ниже своего достоинства быть в одном обществе с какими-то ремесленниками.

Этот характерный эпизод хорошо показывает, что, несмотря на всю свирепость своей революционной фразеологии, немецкое студенчество тридцатых годов еще не могло освободиться даже от своих корпоративных предрассудков.

Однако все чаще и чаще уже с тридцатых годов среди немецкого студенчества стали встречаться отдельные личности и небольшие группы, которые звали студенчество выйти из тесных стен чисто студенческого движения и, подняв массовое народное движение, стать во главе его.

Вследствие вышеуказанной социально-экономической отсталости Германии тридцатых годов тогдашнему студенчеству в лице его передовых деятелей не удалось вызвать сколько-нибудь заметного массового движения, но все-таки студенчество сумело бросить в девственное в политическом отношении сознание широких слоев народа первые зерна политического развития. В особенности это приходится сказать о ремесленниках, которые ужа с тридцатых годов стали приходить в соприкосновение с «бунтующими» студентами и даже основывать студенческо-ремесленные революционные союзы. Лишь немногие студенты – вроде Бюхнера, Беккера и др. – настолько поднялись над общим уровнем, что умело пропагандировали ремесленников, обыкновенно же эта пропаганда сводилась к обучению ремесленников свирепой революционной фразеологии. Вот как один современник Маркса передает «имевшую шумный успех» речь одного ремесленника: «Добро должно восторжествовать! Моей религией является убийство тиранов и всеобщее равенство… Я знаю наверное и надеюсь, что и вы, дорогие братья, верите в это, что скоро совершится нечто (bald etwas geschieht), я знаю это из верного источника, я знаю это от поляков и французов. Революция, говорю я вам, революция и всеобщее уничтожение». (Общее продолжительное одобрение. Аплодисменты. Крики «браво».)

Этот «революционный» сумбур был точным отражением того сумбура, который царил в тридцатых годах в головах большинства немецких студентов. Но как ни был велик, этот политический сумбур, он во всяком случае не помешал студенчеству играть очень шумную политическую роль, будоражить крепко спящий мир филистеров и будить его к самостоятельной политической жизни.

Студенчество находилось в непрестанном брожении, неутомимой войне с правительством, и своими «беспорядками» оно, конечно, сильно содействовало политическому пробуждению всей страны. К этой эпохе бури и натиска в жизни немецкого студенчества относятся университетские годы Карла Маркса. Какую же позицию занял Карл Маркс по отношению к студенческим волнениям, к каким из многочисленных тогда студенческих групп он примкнул, какую роль он сыграл в развитии студенческого движения? К сожалению, тот весьма скудный биографический материал, который мы имеем о Марксе, особенною скудостью страдает относительно его студенческих лет. Мы не имеем никаких данных относительно роли Маркса в студенческом движении тридцатых годов; но те автобиографические данные, которыми мы вообще располагаем относительно студенческих годов Маркса, и многочисленные воспоминания его современников заставляют предполагать, что Маркс или совсем остался в стороне от студенческих движений, или, во всяком случае, принимал в них лишь незначительное участие. Маркс уже на университетской скамье сильно выделялся своими замечательными способностями и богатством своих знаний. Если бы поэтому он принял близкое участие в студенческом движении, то он бы очень скоро выдвинулся и сыграл в нем крупную роль. А между тем, в довольно богатой немецкой литературе о студенческих движениях тридцатых годов имя Карла Маркса не встречается. Сохранившиеся письма студента Маркса к отцу и отца к нему тоже заставляют предполагать, что в студенческие годы Маркс всецело ушел в выработку своего общефилософского миросозерцания и вопросы мировоззрения целиком поглотили все его мысли и помыслы. О социальных движениях, социальных и политических вопросах мы не находим в письмах Маркса к отцу и в ответных письмах отца ни звука. В этом отношении интересно сравнить письма Маркса к отцу с письмами к отцу Георга Бюхнера. Отец Бюхнера был в политическом отношении очень консервативно настроен, но, несмотря на это, Бюхнер в своих письмах к отцу и невесте постоянно вновь и вновь возвращается к социальным и политическим вопросам и с юношеским пылом реагирует на все политические события. И даже в своих занятиях он больше всего времени уделяет «изучению истории революций».

Совершенно иной характер носят письма и занятия студента Маркса. Свою невесту он засыпает письмами чисто лирического характера и даже целыми тетрадями своих стихотворений, в письмах к отцу он вновь и вновь возвращается к вопросам о выработке своего общефилософского миросозерцания; а в Берлине среди его друзей мы встречаем людей на несколько лет старше его и уже закончивших свой период бури и натиска. Маркс-студент, очевидно, принадлежал к тому типу людей, которые не могут заняться практическим делом или даже вопросами практики, не уяснив себе предварительно «проклятых» вопросов теории, вопросов общего мировоззрения. Ночи напролет просиживал Маркс над книгами и мучительно метался от одной теории к другой, от одной науки к другой, крайне неохотно и неаккуратно посещая университетские лекции. Из этих лекций Маркс охотно слушал знаменитого Савиньи и в особенности Ганса, оказавшего на Маркса очень сильное влияние. Ганс в своих лекциях метко и зло бичевал крайнюю историческую школу юристов, Ганс отмечал «узость, ограниченность и мумиеподобность этой школы, ее вредное влияние на законодательство и право, жалкое чванство, с которым она покрывает свои тощие члены государственной тогой». Кто знаком со знаменитой статьей Маркса «К критике гегелевской философии права», тот легко проследит по ней, какое глубокое впечатление произвели на Маркса лекции гегельянца Ганса.

Для периода студенчества Карла Маркса наибольшую биографическую ценность представляет письмо Маркса к отцу, относящееся к ноябрю 1837 г. и впервые опубликованное дочерью Маркса в 1897 г. в журнале «Die Neue Zeit».

«Когда я покинул вас, – пишет здесь Маркс, – для меня раскрылся новый мир, мир любви и притом страстной, безнадежной любви. Даже поездка в Берлин, которая, вообще говоря, привела меня в восхищение, возбудила во мне наслаждение природой, доставила мне радости, – и эта поездка в конце концов оставила меня равнодушным и угнетающе на меня подействовала, ибо скалы, на которые я глядел, не были сильнее и величественнее, чем чувства моей души; обширные города не были более живы, чем моя кровь, меню трактиров не были более разнообразны и неперевариваемы, чем продукты моей фантазии, и, наконец, искусство не было так прекрасно, как моя Женни. Приехав в Берлин, я порвал со всеми своими прежними знакомствами, неохотно делал редкие визиты и пытался уйти в науку и искусство.

При моем тогдашнем настроении я прежде всего должен был, конечно, броситься на лирическую поэзию, и в связи со всем моим развитием эта поэзия могла быть лишь чисто идеалистической. Таким же далеким, потусторонним миром, каковым тогда была моя любовь, было и мое небо, мое искусство. Всякая действительность исчезала, и все исчезнувшее размывалось в безграничном пространстве, не находясь ни в какой связи с настоящим, принимая характер расплывчатого и бесформенного чувства, лишенного всякой естественности. Все совершилось точно на луне; между существующим и тем, что должно быть, зияла полная противоположность, риторические рассуждения заменяли поэтические мысли…

Однако, поэзия была лишь второстепенным делом, я должен был изучать юриспруденцию, и прежде всего я чувствовал стремление посчитаться с философией. Эти занятия так переплелись друг с другом, что я вынужден был частью без всякой критики, чисто ученически, воспринять Гейнециуса, Тибо и источники. Две первые книги пандектов я перевел на немецкий язык и пытался изложить философию права. В качестве введения я предпослал несколько метафизических тезисов, и этот злосчастный Opus я довел до публичного права. Эта работа заняла почти триста (?) листов.

Здесь у меня прежде всего резко выступило присущее идеализму противоречие между миром действительного и миром должного и повлекло за собою безнадежно ошибочную классификацию. Прежде всего, милостиво окрещенная мною метафизика права, т. е. основные начала, определения понятий, не находилась у меня ни в какой связи с действительным правом и его реальными формами. Я повторял этим Фихте, но придавая рассуждениям более современную и вместе с тем более бессодержательную форму. При этом ненаучная форма математического догматизма заранее воздвигала препятствие для истинного познания, так, как здесь субъект вертится вокруг вещей, рассуждает о них и так и сяк, вместо того, чтобы понять вещи в их саморазвитии, как живущие своей жизнью.

Математик строит треугольник и доказывает, что этот треугольник есть простое представление в пространстве, из него само по себе ничего не развивается, он становится в различные отношения и раскрывает различные истины в зависимости оттого, что мы в него привносим. Но в конкретной форме живого мира идей, каковым является право, государство, природа, вся философия, здесь сам объект должен быть понят в его развитии, здесь произвольные классификации не должны привноситься; разум же самих вещей должен разрываться во внутренних противоречиях и в самом себе отыскивать свое единство…

Понятие служит посредствующим звеном между формой и содержанием. В философском развитии права форма должна входить в содержание, форма должна быть лишь простым продолжением содержания».

Далее Маркс излагает свою классификацию юридических наук, не представляющую интереса и которую он уже сам отвергает.

Только что успев закончить свою систему, «положительную теорию права», Маркс уже видит всю ее непригодность и безжалостно разрушает ее сверху донизу. «Мне снова стало ясно, что без философии далеко не уедешь. Я вновь бросился в ее объятия и вновь создал новую метафизическую систему, закончив которую я вновь должен был признать ее ошибочность и вообще ошибочность всех моих прежних попыток».

«Я усвоил себе привычку делать выписки из всех читаемых мною книг, напр., из «Лаокоона» Лессинга, из «Эрвина» Сольгерса, из «Истории искусства» Винкельмана.

В то же время я переводил «Германию» Тацита, libri tristium Овидия, занимался английским и итальянским, не сделав пока в этом успехов, читал уголовное право Клейна и его анналы и все новости литературы.

Все эти занятия заставляли меня просиживать многие ночи напролет, перестрадать внутреннюю борьбу, из которой я в конце концов вышел не слишком-то обогащенным, забросив при этом природу, искусство, мир, оттолкнув друзей, подорвав свое здоровье, так что врач посоветовал мне отправиться в деревню, и я впервые пропутешествовал через весь город в Штралов (предместье Берлина).

Занавес опустился. Моя святыня была разрушена, и я должен был приняться за создание новых богов.

От идеализма, который я, к слову сказать, уподоблял кантовскому и фихтевскому, я пришел к заключению о необходимости отыскивать идеи в самой действительности. Если прежде боги жили над землею, то теперь они переселились в ее центр.

Я прочел фрагменты гегелевской философии, фантастические горные мелодии которой мне не понравились. Вновь я хотел окунуться в стихию, но уже с определенным намерением понять духовный мир, как столь же необходимый, конкретный и определенный, как и физический. Я не хотел заниматься дольше фехтовальным искусством.

Я написал диалог приблизительно в двадцать четыре листа: «Клеантус, или об исходной точке и необходимом развитии философии». Здесь до известной степени объединились искусство и наука… Моим конечным тезисом было начало гегелевской системы, и эта работа, ради которой я должен был ознакомиться с естествознанием, Шеллингом и историей, причинила мне бесконечную головоломку и при этом так была написана, что я теперь не могу в ней разобраться. Это мое любимое детище, точно фальшивая сирена, завлекло меня в руки врага.

Со злости я несколько дней совершенно ни о чем не мог думать, точно сумасшедший бегал по саду, по берегу грязной Шпрее, даже отправился на охоту со своим хозяином. После этого я занялся исключительно положительными науками».

Эти письма юного Маркса, напряженно и страстно строившего философские системы и тотчас же с отчаянием их разрушавшего, чтобы строить вновь, доставляли его положительному отцу глубокое огорчение.

В своем ответном письме Маркс-отец раздраженно обвиняет сына в «беспорядочности, нелепой суете по всем отраслям науки, коптении при тусклой лампе, одичании в ученом шлафроке с нечесаными волосами, вместо одичания за кружкою пива… искусстве вращаться в мире, ограниченном стенами грязной комнаты». Достается при этом юному философу и за невнимательность к финансам. «Точно мы богачи, господин сын позволяет себе в течение одного года истратить почти 700 талеров, вопреки всем условиям, вопреки всем обычаям, и это в то время, как самые богатые тратят не более 500. И почему? Я знаю, что мой сын не мот. Но, помилуйте, как же господин, каждую неделю или каждые две недели изобретающий новые системы и уничтожающий всю прежнюю, с таким усилием исполненную работу, как может такой господин заниматься мелочами? Как он может думать о таких мелочных вещах, как порядок?

Другие– «обыкновенные», конечно, студенты, – продолжает отец язвить сына, – по своей простоте душевной посещают лекцию, ночью спокойно спят и завязывают знакомства. Амой славный, талантливый Карл по целым ночам не спит, истощает дух и плоть в серьезных занятиях; отказывается от всяких удовольствий, чтобы отдаться абстрактным наукам, и то, что он сегодня создает, он завтра разрушает. В конце концов, все свое он разрушил, а чужое не усвоил. В результате – тело оказывается изнуренным, а ум совершенно сбитым с толку, в то время как обыкновенные, маленькие люди спокойно идут своею дорогой и порою лучше или во всяком случае спокойнее достигают своей цели, чем те, которые отказываются от всяких юношеских радостей и расстраивают свое здоровье ради тени учености».

Переписка между сыном и отцом дает очень ценный материал для характеристики Маркса-студента. Карл Маркс, подробно описывая весь ход своих дум и занятий, сообщая о своих неудачных попытках литературного творчества, о своих личных делах, о своих друзьях, при этом ни одним словом не касается ни событий тогдашней жизни, ни вообще каких-либо социальных или политических вопросов.

Среди друзей Маркса-студента мы опять-таки встречаем людей не политической деятельности, а теоретической мысли. Ближе, чем с другими, он сошелся в Берлине со знаменитым исследователем Евангелия Бруно Бауером[2] и историком Карлом Коппеном. Несмотря на то, что эти люди были на десять лет старше Маркса и уже давно сошли с университетской скамьи, у них очень скоро установились с юным студентом самые близкие товарищеские отношения. Уже тогда Маркс обладал способностью подчинять, покорять своему уму окружающих его людей. Водном письме к Марксу Карл Коппен, бывший уже тогда вполне сформировавшимся умственно человеком, пишет, что с отъездом Маркса из Берлина он, Коппен, «вновь обрел свои собственные, так сказать, самостоятельно продуманные мысли, тогда как до этих пор все мои мысли приходили ко мне с Шютценштрассе» (улица, на которой жил в Берлине Маркс). И в этом же письме Коппен говорит, указывая на одну статью Бауера, что и последний многим был обязан Марксу. «Как видишь, – говорит Коппен Марксу, – ты целый магазин мыслей или, выражаясь на берлинском жаргоне, ты бычачья голова, фаршированная идеями».

Это шутливое письмо Коппена показывает, что уже на студенческой скамье Маркс поражал замечательным богатством своих знаний и железною силою своей логики, поражал не только профанов, но и таких выдающихся по своему таланту и знаниям людей, как историк Коппен и доцент Бруно Бауер. И если мы вспомним приведенное нами выше письмо Маркса к отцу, то нас это, конечно, не удивит. Все силы, помыслы и способности молодого студента поглощены были жадным, неутомимым стремлением к знаниям и выработке цельного миросозерцания. Ночи напролет мучает Маркс свою голову, чтобы самостоятельно разобраться в вопросах общефилософского мировоззрения. Перед ним вырисовывается уже стройная и величественная философская система, кажется, еще несколько штрихов, еще несколько деталей – и она будет закончена, и юный философ, дрожа от восторга, поднимает уже руку, чтобы нанести эти последние штрихи, но его неумолимое критическое око в то же время замечает коренной изъян всего построения, и с отчаянием и злобой он безжалостно разрушает свою систему и на время отворачивается от всякой философии, старается уйти от ее неотвязчивых вопросов в обывательскую жизнь или «положительные знания». Но Маркс не был таким человеком, который мог бы обойтись без стройного миросозерцания и сложить свое оружие после первых неудач. Проходит короткое время, и он, позабыв о наложенном им на себя философском воздержании, вновь с прежним пылом обсуждает философские системы со своими друзьями и в своей убогой студенческой комнате вновь возводит смелые философские системы.

Эта, по выражению поэта, «бурь душевных красота» ярко сказалась в приведенном нами письме юного Маркса к отцу. Причем уже в этом письме видно, что Маркс еще на студенческой скамье напряженно искал выхода из противоречий метафизического идеализма и не был слепым последователем царившего тогда в немецкой философии Гегеля. Уже в этом студенческом письме Маркс пишет, что «от идеализма я пришел к заключению о необходимости отыскать идеи в самой действительности… Я прочел фрагменты гегелевской философии, фантастические мелодии которой мне не понравились. Вновь я хотел окунуться в стихию, но уже с определенным намерением понять духовный мир как столь же необходимый, конкретный и определенный, как и физический. Я не хотел заниматься дольше фехтовальным искусством». Таким образом, еще студентом Маркс видел недостатки гегелевского идеализма, хотя, конечно, ничего своего, оригинального он создать на студенческой скамье не успел.