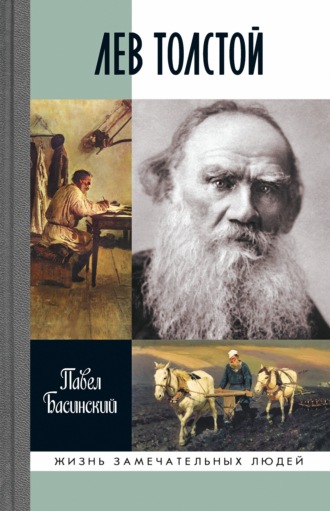

Павел Басинский

Лев Толстой

В середине октября 1848 года Толстой уехал в Москву.

Пустяшный малый

В середине лета 1847 года Толстой перестает вести дневник и возвращается к нему только через три года, в июне 1850-го. Но, едва начав писать, он вновь его забрасывает, теперь на пять месяцев, и возобновляет лишь в декабре. Что происходило с ним за это время?

«Пустившись в жизнь разгульную, – пишет он 8 декабря 1850 года, – я заметил, что люди, стоявшие ниже меня всем, в этой сфере были гораздо выше меня; мне стало больно, и я убедился, что это не мое назначение».

И вновь мы имеем дело с одной из самых важных черт натуры Толстого – его способностью обращать свои жизненные поражения в духовную пользу…

Его первый опыт в роли помещика вроде бы тоже был неудачным. Толстой был слишком азартен для этого, в отличие от своего будущего товарища Афанасия Фета, который умел сочетать гениальный лирический дар с холодной расчетливостью деревенского хозяина. Но именно этот опыт позволил Толстому написать «Утро помещика», затем «деревенские» страницы «Войны и мира» и «Анны Карениной», «Поликушку», «Власть тьмы» и другие произведения. На этот удивительный «перевертыш», когда поражение вдруг оборачивается победой, шутливо указывал старший брат писателя Сергей в разговоре с племянником Сергеем Львовичем: «Вашего отца приказчик обворует на 1000 рублей, а он его опишет и получит за это описание 2000 рублей: тысяча рублей в барышах».

Он оставался «в барышах» в результате всех поражений. Не были исключением и три беспутных года, проведенные в Москве и Петербурге, когда он оказался «без денег и кругом должен».

В июне 1850-го он пишет в дневнике: «Зиму третьего года я жил в Москве, жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; и жил так не потому что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому что такого рода жизнь мне нравилась».

Ему нравилось, что «все гостиные открыты для него, на каждую невесту он имеет право иметь виды» и «нет ни одного молодого человека, который бы в общем мнении света стоял выше его». В Москве он поселился в районе Арбата во флигеле дома поручицы Дарьи Ивановны Ивановой в Малом Николопесковском переулке, где проживала семья Перфильевых. Василий Степанович Перфильев, или «Васенька», как называет его Толстой в дневнике, был женат на дочери скандально знаменитого Федора Ивановича Толстого-Американца, двоюродного дяди Льва Толстого, изображенного Пушкиным в «Евгении Онегине» в виде дуэлянта Зарецкого и Грибоедовым в «Горе от ума» в случайном образе, который мелькает в монологе Репетилова:

Не надо называть, узнаешь по портрету:

Ночной разбойник, дуэлист,

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,

И крепко на руку нечист…

Перфильев был чиновником и занимал разные административные должности. В семидесятые годы он даже стал московским губернатором. В то же время это был беспечный и легкомысленный человек. Его имя в раннем дневнике Толстого часто упоминается в связи с кутежами. По-видимому, Перфильев послужил прототипом самого беспутного, но и самого симпатичного персонажа «Анны Карениной» – Стивы Облонского. Самому Перфильеву это сравнение не нравилось, и Толстой из деликатности его отрицал. Но свояченица Толстого Татьяна Андреевна Кузминская и сослуживец Перфильева Владимир Константинович Истомин утверждали, что между Стивой и «Васенькой» было несомненное сходство.

Светская жизнь в Москве предполагала игру в карты, и Толстой отдал дань этой традиции. Здесь сказалось и отмеченное в нем братом Сергеем «презрение к деньгам». «Мне не нравится то, что можно приобрести за деньги, но нравится, что они были и потом не будут – процесс истребления», – писал он в дневнике.

В результате Лев проиграл большую сумму денег некоему Орлову. Но вместо того чтобы уехать в Ясную Поляну, как сначала собирался и обещал в письме Ёргольской («Теперь мне всё это страшно надоело, я снова мечтаю о своей деревенской жизни и намерен скоро к ней вернуться»), сбежал в Санкт-Петербург.

Это было именно бегство, а не сознательный поступок, что понятно из другого письма тетушке Ёргольской. Уезжали в Петербург два его московских приятеля, Озеров и Ферзен. У Толстого были деньги, и он «сел в дилижанс и поехал вместе с ними».

Из Петербурга Толстой отправляет брату Сергею отчаянное письмо с просьбой во что бы то ни стало раздобыть денег, потому что на нем висит «проклятый орловский долг». Вместе с другими долгами это составляло 1200 рублей серебром, и он умоляет брата выручить его за счет продажи хлеба, а если одного хлеба будет недостаточно, то и «Савина леса».

Он начинает проматывать наследство отца.

Ведь что такое лес в полустепной Тульской губернии? Это – золото! Вспомним разговор Нехлюдова и Чурисенка в «Утре помещика». Лес – это то, что легче всего продать и труднее всего приобрести. Ясная Поляна – красивое название, но вспомним, как называет ее Толстой в «Войне и мире». Лысые Горы.

Но карточный долг – долг чести! И старший брат с пониманием относится к просьбе младшего. «Лес твой продал…» – пишет он ему и обещает «вперед 1100 рублей». Но к этому времени Лев успел наделать новых долгов, увлекшись игрой в бильярд. 1 мая он пишет Сергею еще одно отчаянное письмо, где просит продать уже деревню Малую Воротынку, доставшуюся ему по наследству вместе с Ясной Поляной. «Ты, я думаю, уже говоришь, что я самый пустяшный малый; и говоришь правду. – Бог знает, что я наделал! – Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там путного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. – Невыносимо глупо. – Ты не поверишь, как это меня мучает. – Главное – долги, которые мне нужно заплатить, и как можно скорее, потому что ежели я их заплачу нескоро, то я сверх денег потеряю и репутацию».

В этом же письме он ищет себе оправдания: «Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать, глупости делают раз в жизни. Надо было мне поплатиться за свою свободу и философию, вот я и поплатился».

На самом деле Петербург поначалу подействовал на него отрезвляюще. Петербургская жизнь сильно отличалась от московской. В Москве-матушке всякий молодой человек с именем и титулом, имеющий небольшой доход и не имеющий никакого образования и положения по службе, был желанным гостем в любом светском собрании. Петербург же предъявлял молодым людям другой счет…

В Северной столице нужно было делать карьеру. И Толстому это нравится. «Петербургская жизнь, – пишет он брату Сергею, – на меня имеет большое и доброе влияние. Она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать – все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь, – одному же нельзя».

И он «намерен остаться навеки» в Петербурге. У него серьезные планы. Выдержать экстерном экзамен на кандидата права в Петербургском университете, а если не получится, всё-таки поступить на службу, гражданскую или военную.

Последняя даже больше привлекает его. В Венгрии как раз вспыхнула революция, и австрийский император запросил помощи у Николая I. 28 апреля 1849 года был обнародован манифест о частичной мобилизации русских войск для подавления венгерского мятежа. Толстой был готов поступить юнкером в Кавалергардский полк, «ежели война будет сурьезная». Но причиной этому было вовсе не искреннее желание повоевать. Дело в том, что служба в военное время давала возможность скорейшего получения офицерского чина. Толстой пишет Сергею, что «с счастием, т. е., ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен и прежде 2-летнего срока».

Однако ни одному из этих планов не было суждено осуществиться. Сравнительно легко выдержав первые экзамены в университете, Толстой по неизвестной причине не стал сдавать остальных. На войну тоже не пошел.

Тем не менее Петербург всё-таки оказал на него правильное влияние. Это случилось парадоксальным образом. В Петербурге, в отличие от Первопрестольной, его честолюбие было задето. Он убедился, что разгульная жизнь – не то, в чем он может быть первым.

Зиму 1849/50 года и лето он провел в Ясной Поляне, занимаясь сельским хозяйством, развлекаясь гимнастикой и музыкой вместе с сильно пьющим немцем-музыкантом Рудольфом, которого привез с собой из Москвы. Тогда же было положено начало его педагогической деятельности – предпринята попытка организации школы для крестьянских детей. Одновременно он регулярно наведывается в Тулу и Москву, продолжает играть в карты, проигрывая до четырех тысяч рублей. В это же время увлекается цыганским пением, что впоследствии нашло отражение в пьесе «Живой труп». В целом это была та же беспутная жизнь, без смысла, без постоянных занятий. А ему ведь исполнилось уже 22 года – серьезный возраст для того времени.

В декабре 1850 года Толстой переезжает в Москву, снимает квартиру на Сивцевом Вражке за 40 рублей в месяц. В дневнике он ставит перед собой три цели, ради которых вернулся в Москву: «1) попасть в круг игроков и при деньгах играть; 2) попасть в высокий свет и при известных условиях жениться; 3) найти место, выгодное для службы».

Это всё, к чему он пришел к 22-летнему возрасту.

Сам себе шпион

И кто бы мог подумать, что этот беспутный молодой человек, этот «самый пустяшный малый» на самом деле жил не просто так, без руля и без ветрил! Нет, он подчинялся строгим «правилам», которые с самого начала ведения дневника формулировал перед собой и тщательно следил за их исполнением!

Уже 24 марта 1847 года, еще до выписки из университетской клиники, он пишет в дневнике: «Я много переменился; но всё еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. – Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти. – Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать…»

И он записывает шесть «правил». К важнейшим из них можно отнести следующие: «Что назначено непременно исполнить, то исполняй, не смотря ни на что»; «Что исполняешь, исполняй хорошо»; «Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить»; «Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели они не понимают, то извинись и скажи ему это».

В январе 1847 года Толстой начинает вести «Журнал ежедневных занятий». На протяжении полугода он записывает в двух графах то, что должен исполнить в назначенный день, и то, как он это исполнил. Судя по журналу, динамика была положительной. Если сначала вторая графа пестрела записями «ничего», «опоздал», «проспал», то начиная с марта гораздо чаще встречается твердое «исполнил».

До мая это касалось главным образом университетских занятий. Но с переездом в Ясную Поляну появляются новые «задания»: «хозяйство», «лошади», «счетоводство». Одновременно он продолжает заниматься самообразованием, опять же по намеченному в Казани «плану». В «плане» значится изучение юриспруденции, медицины, французского, русского (так!), немецкого, английского, итальянского и латинского языков, теоретических и практических основ сельского хозяйства, истории, географии, математики и статистики. Он намечает себе написать диссертацию и «достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи».

Понятно, что это не могло быть исполнено даже наполовину. Но очень важно, что с самого начала самостоятельной жизни Толстой строго разграничивал то, что «должно», с тем, что «есть».

Какую бы беспутную жизнь ни вел молодой Толстой, он не давал ни малейшей поблажки своему «внутреннему» человеку. И эти «ножницы» между «внешним» и «внутренним» терзали его.

Этим он отличался от старших братьев. Николай нашел себя в военной службе и чувствовал себя вполне комфортно. Сергей поначалу пустился во все тяжкие, служил в гвардии, вел рассеянную светскую жизнь в Москве и Туле, «цыганерствовал», но затем прочно осел в Пирогове. Дмитрий отправился в свое имение Щербачевка, где под влиянием только что изданных «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя собирался воспитывать крестьян. «Он, – писал Толстой в «Воспоминаниях», – малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями».

У младшего же главная работа обращается внутрь себя.

И это не праздный философ, которого процесс мысли привлекает сам по себе. Это практический философ. Восемнадцати лет от роду, в феврале 1847 года, он пишет незаконченный отрывок «Правила жизни», который поражает ясностью и глубиной представления о назначении человека в мире. «Деятельность человека, – пишет этот юноша, – проявляется в трех отношениях. 1) в отношении к Высшему существу, 2) в отношении к равным себе существам и 3) в отношении к самому себе. По этому разделению видов деятельности человека я и правила мои разделяю на три части. 1) Правила в отношении к Богу или – религиозные, 2) правила в отношении к людям или правила внешние и 3) правила в отношении к самому себе или – внутренние. Задача правил в отношении к Богу или религиозных есть а) определить: что есть Бог, b) что есть человек и с) какие могут быть отношения между Богом и человеком. – Правила внешние или в отношении к людям должны определить: а) правила в отношении к подчиненным, b) в отношении к равным и с) в отношении к начальникам. Правила в отношении к самому себе имеют задачею определить: как должно поступать а) при своем нравственном или религиозном образовании, b) при внешнем образовании и с) при физическом или телесном образовании».

Правила «внешние» (отношение к людям) и «внутренние» (отношение к себе) он прописывает с невероятной тщательностью, прибегая к каким-то одному ему понятным таблицам.

Он даже двигаться не мог бесконтрольно. «Стараться сделать на следующий день то же количество движений, как и накануне, если не больше». Это относилось к гимнастическим упражнениям. Толстой придает им очень важное значение. Например, упражнениям с гирями или даже с полотенцем: «Держа полотенце, провести руки над головою и за спиною».

Это касается и памяти. Память он тоже считает органом, который необходимо ежедневно тренировать: «Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо знаешь…»

Это касается и чувств. Необходимо тренировать себя в любви к людям, «чтоб каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь». А с другой стороны, «старайся как можно больше находить людей, которых бы ты мог любить больше, чем всех ближних…».

И, наконец, это касается развития воли, «чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело влияния на направление твоей мысли, но чтобы мысль определяла сама себя». Толстой стремится к состоянию аскета, «чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не имела влияния на ум».

В марте 1851 года, проживая в Москве, он записывает себе в дневнике новое задание: «Составить журнал для слабостей (франклиновский)». Бенджамин (тогда говорили Вениамин) Франклин (1706–1790), американский просветитель и государственный деятель, один из авторов Декларации независимости и Конституции США, привлек внимание молодого Толстого не своими заслугами, а тем, что с юности старался сознательно формировать самого себя. Толстой узнал, что Франклин завел себе особую записную книжку, где отмечал, какие нравственные правила преступил за прошедший день.

«Франклиновская тетрадь» Толстого, которую он называл «франклиновскими таблицами», до нас не дошла. Но его дневник и отдельная тетрадь для «правил» позволяют примерно представить себе, что это были за «таблицы». По сути, Толстой породил в своем воображении «двойника», жестокого соглядатая, который терзал его бесконечными замечаниями не только о том, что он сделал, но и чего он не сделал в течение дня.

Вот запись от 7 марта: «Нынче. Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело; говорил себе: “Надо же напиться кофею”, – как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофей. С Колошиным не называю вещи по имени, хотя мы оба чувствуем, что приготовление к экзамену есть пуф, я ему это ясно не высказал. Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собою влияние незнакомству, присутствию Колошина и grand-seigneur-ству[16] неуместному. Гимнастику делал торопясь. К Горчаковым не достучался от fausse honte[17]. У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь любезное – не вышло. В Манеже поддался mauvais humeur[18] и по случаю барыни забыл о деле. У Бегичева хотел себя высказать и, к стыду, хотел подражать Горчакову. Fausse honte. Ухтомскому не напомнил о деньгах. Дома бросался от рояли к книге и от книги к трубке и еде. О мужиках не обдумал. Не помню, лгал ли? Должно быть. К Перфильевым и Панину не поехал от необдуманности».

Некоторые «ошибки», которые он якобы совершил в течение дня, просто абсурдны. Например, не поехал к Перфильеву и Панину – ну и что? Также нельзя не заметить, что за один и тот же «грех» Толстой казнит себя неоднократно, только называя его другим именем. Его «двойник» ведет себя как зануда-наставник. И этим он, пожалуй, даже неприятен.

Существует точка зрения, что таким образом молодой Толстой воспитывал в себе «аристократа». Возможно, это и так. В молодые годы он придавал огромное значение внешнему поведению и тому, как на него смотрят в светском обществе. Но привычка «шпионить» за собой, ежедневно записывать отчеты о своем поведении сохранилась у него и после отказа от «аристократизма». И поэтому интереснее другая точка зрения, которую много лет спустя после смерти отца высказала его старшая дочь Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

«…единственная причина, почему книги, взгляды и жизнь отца настолько выше общего уровня и приковали к нему внимание всего света, эта та, что он всю жизнь искренно сознавал и изо всех сил боролся со своими страстями, пороками и слабостями. Его громадный талант, гений доставили ему заслуженную литературную славу среди так называемого “образованного общества”, но что всякий крестьянин изо всякого глухого угла знал, что может обратиться к нему за сочувствием в делах веры, самосовершенствования, сомнений и т. п., – этому он обязан тем, что ни одного греха, ни одной слабости в себе он не пропустил, не осудив ее и не постаравшись ее побороть. Натура же у него была не лучше многих, может быть, хуже многих. Но он никогда в жизни не позволил себе сказать, что черное – белое, а белое – черное или хотя бы серое. Остроумное сравнение числителя дроби с наличными качествами человека и знаменателя с его мнением о себе более глубоко, чем оно кажется.

У папа был огромный числитель и маленький знаменатель, и потому величина была большая».

Сравнение человека с дробью – поздняя формула Толстого. Числитель – то, что человек представляет собой в реальности, а знаменатель – то, что он о себе думает. И эта формула действительно более глубока, чем кажется. В ней важна не только и, может быть, даже не столько величина числителя. Гораздо важнее величина знаменателя.

В конце концов, человек как числитель представляет собой единицу. Считать, что он представляет собой 5 или 12, или 50 тысяч – слишком произвольно и сомнительно. Но вот его мнение о себе может быть бесконечно огромным или бесконечно малым. Поэтому истинная величина человека как дроби зависит только от знаменателя, а не от числителя. Чем меньше единицы знаменатель – тем больше величина личности. И наоборот, чем он больше единицы, тем меньше остается от личности.

Когда Толстой начинал вести свой «франклиновский дневник», он едва ли думал об этом. Но этим был задан импульс всей его будущей жизни. Из случайного подражания американцу (опять подражания!) рождался новый Толстой, открывший закон духовной свободы.

Нужно быть, а не казаться!

Кавказский пленник

Новый, 1851 год Толстой встретил в дороге.

В конце декабря 1850-го после трехлетней разлуки приехал с Кавказа Николай Толстой и остановился в имении сестры Маши и ее мужа Валериана Петровича Толстого (их дальнего родственника) Покровское. Получив письмо от брата, Лев 31 декабря выехал из Москвы и уже 1 января был в Покровском. Туда же приехал и Дмитрий из Курска. Сергея Николай навестил в Туле и остался недоволен его состоянием и поведением.

«Сережа, – писал он Льву в Москву, – продолжает цыганерствовать, ночи там, а днем сидит по целым часам немытый и нечесаный на окошке. Он оживляется только тогда, когда кто-нибудь из цыган приносит ему известия о Маше (цыганке Марии Шишкиной. – П. Б.)… Я заметил, что ты прав: “Сережа находится в большой опасности совершенно опуститься”. Он сидит в Туле, где, по его мнению, все, кроме цыган, канальи».

По-видимому, разговор о Сереже произошел между Николаем и Львом в Покровском на праздновании Нового года. И любопытно, что теперь уже младший брат, «самый пустяшный малый», высказывал свои опасения по поводу старшего.

В декабре 1850 года Сергей написал Льву в Москву несколько писем, в которых просил устроить его дела, и финансовые, и связанные со службой. Но это была небольшая перемена ролей. Сам Лев признавался, что перед отъездом на Кавказ вел в Москве «совершенно скотскую» жизнь. Карты, долги, те же цыгане… И отсутствие хоть какого-нибудь труда…

Это была жизнь барчука, который хотел стать аристократом, понимая это как совокупность внешних манер с умением поставить себя в обществе.

О состоянии ума молодого Толстого можно судить по одному эпизоду в Казани, где Лев и Николай оказались по пути на Кавказ. Этот эпизод рассказал П. И. Бирюков со слов самого Льва Николаевича.

«Настроение Льва Николаевича во время этой поездки продолжало быть самое глупое, светское. Он рассказывал, как именно в Казани брат его заставил его почувствовать его глупость. Они шли по городу, когда мимо них проехал какой-то господин на долгуше, опершись руками без перчаток на палку, упертую в подножку.

– Как видно, что какая-то дрянь этот господин.

– Отчего? – спросил Николай Николаевич.

– А без перчаток.

– Так отчего же дрянь, если без перчаток? – с своей чуть заметной ласковой, умной насмешливой улыбкой спросил Николай Николаевич».

Зачем он отправился на Кавказ? Скорее всего, его уговорил Николенька. Но, судя по дневнику Льва, между братьями во время встречи в Покровском не было настоящего взаимопонимания. «Был в Покровском, виделся с Николенькой, он не переменился, я же очень много, и мог иметь на него влияние, ежели бы он не был столько странен; он или ничего не замечает и не любит меня, или старается делать, как будто он не замечает и не любит».

Еще осенью 1848 года Толстой едва не уехал в Сибирь со своим будущим зятем Валерианом Толстым. Он вскочил к нему в тарантас в одной блузе, без шапки, и не уехал, возможно, только потому, что забыл шапку. Таким же образом через год он бежал из Москвы в Петербург, вскочив в дилижанс к товарищам.

В письме тетеньке Т. А. Ёргольской Толстой назвал отъезд на Кавказ «coup de tête» – «внезапной фантазией». Она тоже считала, что, «отправляясь на Кавказ, он не строил никаких планов. Его юное воображение говорило ему: в значительных обстоятельствах человек должен отдаваться на волю случая, этого искусного регулятора всего» (запись в дневнике).

Тетушка лучше других понимала характер племянника. Во всём, что не касалось внутреннего мира, он был абсолютным фаталистом. Легко менял внешние условия жизни, отдаваясь на волю случая. Легко бросил университет, легко оставил хозяйство и легко отказался от светской жизни ради суровой службы на Кавказе. Ну а Николенька? Сыграл роль подручного случая.

Но, разумеется, для этого внезапного отъезда, а проще говоря, бегства, были свои причины. О них говорится в начале повести «Казаки», где рассказывается об отъезде на Кавказ князя Оленина, альтер эго автора. Толстой бежал на Кавказ, запутавшись в долгах, в женщинах, в «скотской» жизни, надеясь, что кавказская природа, воспетая русскими поэтами и прозаиками, а также опасная служба повернут его на путь истинный.

Не случайно черновое название повести было «Беглец». Поездка на Кавказ была организована братьями в стиле романтического приключения. До Саратова ехали на лошадях, а оттуда до Астрахани арендовали большую лодку с парусом, лоцманом и двумя гребцами. Лодка была настолько большой, что на ней поместилась их коляска. Почти месяц длился этот вояж. Впоследствии Толстой вспоминал о нем как о «лучших днях своей жизни».

По дороге, в Казани, как и положено в романтическом путешествии, он испытал любовь к Зинаиде Молоствовой, подруге сестры Маши по Родионовскому институту. «Она не была красавицей, – писала об этой девушке ее племянница, – но удивительно стройна, обаятельна и интересна». Зинаида была почти невестой чиновника особых поручений Николая Васильевича Тиле, и это придавало их любви какой-то зыбкий, призрачный и потому особенно волнующий характер. На балу в Родионовском институте Зинаида Молоствова танцевала мазурку почти исключительно с Толстым. Видимо, он тоже нравился девушке. На Кавказе он запишет в дневнике: «Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сделал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое… не свое, а наше счастье».

Он хотел отправить Зинаиде письмо с Кавказа, но… не знал ее отчества – Модестовна. Так, ничем, и закончилась эта первая в жизни Толстого история любви.

Оказавшись в казачьей станице Старогладковской, где служил Николенька, он 30 мая 1851 года пишет в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже…»

Тем не менее некоторые из его мечтаний оправдались. Природа Кавказа пленила Толстого. Особенно горы! «Вдруг он увидал, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же… “Теперь началось”, – как будто сказал ему какой-то торжественный голос…» («Казаки»).

Но сама станица Старогладковская была расположена в низине, горы оттуда не просматривались. Офицерские же нравы были не столько суровые, сколько грубые. Здесь офицер вполне мог сказать другому: «Здравствуй, морда!»

«Офицеры все, – писал Толстой тетушке, – совершенно необразованные, но славные люди и, главное, любящие Николеньку». Но Николай был здесь своим, а его младшему брату пришлось привыкать к новым отношениям.

«Какой-то офицер говорил, что он знает, какие я штуки хочу показать дамам, и предполагал только, принимая в соображение свой малый рост, что, несмотря на то, что у него в меньших размерах, он такие же показать может» (дневниковая запись от 4 июля 1851 года).

На Кавказе были разжалованные в рядовые из офицеров, лишенные дворянства за уголовные или политические преступления. Их собирательный образ Толстой дал в рассказе «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Это солдат Гуськов – неприятный и даже отвратительный, хотя и жалкий, тип. Это другой взгляд на «бедного», «маленького» человека, нежели тот, что был принят в русской литературной традиции. Гуськов вызывает жалость, но не сострадание. Он выманивает у незнакомых офицеров деньги на водку, на карточную игру. Он старается быть с ними запанибрата, но при этом постоянно заискивает.

Одним из прототипов Гуськова был Александр Матвеевич Стасюлевич, разжалованный за неизвестный проступок, который он совершил, будучи начальником караула тифлисской тюрьмы. По одной версии, он за взятку помог бежать нескольким заключенным. По другой – его подчиненные отпускали по ночам закоренелых бандитов, которые грабили и убивали в ночном Тифлисе, а добычей делились с охраной. Он был родным братом известного историка и журналиста М. М. Стасюлевича, впоследствии редактора журнала «Вестник Европы», в котором печатались И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, П. Д. Боборыкин и другие писатели. А вот его брат, пройдя рядовым Кавказскую и Крымскую кампании и вернув себе офицерский чин, неожиданно покончил с собой довольно странным образом: вошел в реку в меховой шубе и утонул.

Другими прототипами Гуськова были Александр Иванович Европеус и Николай Сергеевич Кашкин – участники кружка Петрашевского, в котором состоял и Федор Михайлович Достоевский. Во время службы Толстого на Кавказе Достоевский отбывал наказание на каторге в Омске. Так, косвенным образом, пересеклись судьбы двух великих русских писателей.

Служба Толстого на Кавказе, где он провел два с половиной года (с июня 1851-го по январь 1854-го), оставляет сложное впечатление. Кавказские очерки (кроме «Разжалованного» – «Набег», «Рубка леса», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», «Как умирают русские солдаты») сильно отличаются от того, что Толстой затем написал в осажденном Севастополе. За исключением патетического рассказа о том, «как умирают русские солдаты», очерки написаны скорее в критическом ключе, несмотря на то, что Толстой был убежден в справедливости Кавказской войны.

Но он чувствовал, что своя правда есть и у горцев. Жестокая тактика войны с планомерным вытеснением местного населения с плодородных земель в бесплодные ущелья с разорением аулов и вырубкой лесов, которые могли быть удобными местами для засад, едва ли могла нравиться Толстому. Да, он понимал, что «в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне. Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежа, убийств, набегов народов диких и воинственных?» (черновой вариант очерка «Набег»). К тому же горцев искусно поддерживали Англия и Турция, у которых имелись свои интересы в этом регионе.

Но Толстой не был политиком, да, в сущности, не был и военным по своей природе. Постепенно он привыкал к походному быту и даже стал находить в нем приятные стороны: охота, вольная жизнь, наслаждение природой… Толстого привлекали простые отношения между людьми, ежедневно подвергавшимися смертельной опасности. В среде солдат и офицеров он открыл немало прекрасных и мужественных людей. Например, батарейный командир Алексеев, с которым он переписывался еще девять лет после службы на Кавказе, или уральский казак Хилковский, «старый солдат, простой, но благородный, храбрый и добрый», или молодой офицер Буемский, послуживший прототипом прапорщика Аланина в очерке «Набег», а возможно, и Пети Ростова в «Войне и мире».