Паола Волкова

Лекции по искусству. Книга 4

Бенвенуто Челлини

Эти люди мыслили себя иначе, они видели себя в истории, не только истории библейской и не только в истории античной, героической – они видели себя героями своей истории и подкрепляли свои образы в мифологии и христианской, и античной. Так вот, дети «Primavera» – это дети Весны, это жизнь заново. Поэтому картину «Primavera» можно прочитать в нескольких совершенно разных вариантах.

Например, ее можно прочитать справа налево. Там, с правой стороны находится группа из 3-х фигур. Они стоят там, где господствует самый холодный ветер – Барей. Он хватает руками нимфу Хлою, у которой изо рта свешивается веточка хмеля. Когда вы подходите к картине, то вы поражаетесь тому, как написана эта ветка хмеля. Словно художник списывал ее из ботанического атласа – настолько она совершенно и точно соответствует своему виду. А почему именно хмель? Потому что его варили в то время, когда он зацветал. А раз он зацвел, значит пришла Весна. А раз пришла Весна, то появились дети нового цикла, дети нового времени, дети новой эпохи, дети Primavera. Он пишет эту картину, как свой, бесконечно повторяющийся сон об утрате. Он пишет ее, как человек своего времени. Вся, абсолютно вся картина Боттичелли написана так, как в его время художники не писали. И дело не в том, что она лишена, как я говорю, квадратного содержания, то есть повествовательности. Нет, она очень метафизична.

Дело в том, что принцип организации художественного пространства очень необычен. Она написана музыкально ритмически. Весь ее строй музыкально-ритмичный или поэтичный, а если посмотреть на нее, то абсолютно вся композиция читается справа налево, как музыкальная тема. Три фигуры справа составляют аккорд. Две вместе – ветер Барей и Хлоя – вторая и третья нота, отделяющаяся от них «Primavera» – Весна. Пауза, цезура. Фигура, стоящая совершенно отдельно, такой одинокий голос. Над ней царит Купидон – маленький беспощадный и, конечно же, слепой. Он не ведает в кого и как он попадет. Но, вместе с тем, в ней есть такая хрупкость, такая зябкость, что не делает ее похожей на победительницу Венеру. Скорее даже на готическую Мадонну, которая делает такой странный жест рукой, словно толчок. И от этого толчка, левее, знаменитый танец трех граций, кружащихся в этом лесу, и которые расшифровываются, как трактаты любви, приписываемые Апеку Деломерандору – философу, сказавшему, что любовь – это любовь земная, любовь небесная и любовь-мудрость. И одна без другой не существуют. Эти три грации тоже сцеплены с собой – раз-два-три, раз-два-три. Любовь земная и любовь небесная в сплетении противопоставлены мудрости. Мудрость с любовью небесной противопоставлены любви земной и так далее. То есть, они представляют собой вот эти комбинации.

Аккорд, опять три, опять цезура. И вдруг, мужская фигура. Фигура Меркурия. Если все женские фигуры повторяют один и тот же незабвенный образ – образ Симонетты Веспуччи, то фигура Меркурия несомненно воспроизводит Джулиано Медичи. Это дань памяти и, вместе с тем, включение их в такую высокую, я бы сказала, философскую концепцию этой картины. Удивительно, что эта картина написана не только по такому метрическому и ритмическому строю, этим аккордам и цезурам, которые можно продолжать бесконечно – вся эта композиция держится на ритме. Не на повествовательном содержании, не на повести, а именно на том, на чем держится музыка и поэзия – на ритме.

Меня как-то спросили, какая музыка подошла бы к этим картинам. Вы знаете, я никогда об этом не думала, но, как ни странно, мне кажется, что подошла бы та музыка, которую они исполняли сами. Это была очень интересная музыка. Их концерты всегда показывали на картинах многие художники. Например, на картине Пьеро дела Франческа «Рождество» показан такой оркестрик. Такие же оркестры показаны на картинах венецианских художников. К примеру, на картине «Концерт».

Рождество

Что это за концертная музыка? Время великих композиторов еще не настало. Если время великих мастеров больших симфонических композиций в живописи настает в XIII – XIV веках, то настоящая большая оркестровая и концертная музыка появляется в Венеции в XVI веке. Относительно музыкантов эпохи Боттичелли я особенно ничего вам сказать не могу, но те инструменты, на которых они играли, и то, как они сидели, как они исполняли, дает нам возможность как-то судить о той музыке, которую они играли. А на чем они играли? Они играли на таких инструментах, которые сейчас разве, что в ретро-оркестрах остались. Например, один инструмент называется виола, виола домор, виола де гамба. Виола – это очень маленькая виолончель и очень-очень большая скрипка, которая ставилась перед ногами и имела определенный тембр. Это еще не скрипка и не виолончель, имеющий очень высокий, грудной и очень нежный, сладостный звук. Они играли на замечательных струнных инструментах. И они играли на прекрасных духовых инструментах. В основном это были звуки флейты. И сочетание этих нежных струнных и духовых инструментов создавало такую печальную и сладостную музыку.

Кстати, реставрировать музыку и дать ее аккомпанемент этим картинам, было бы прекрасно. Я слышала один концерт в Париже, в Мармоттане, когда в залах импрессионистов оркестр играл музыку Равеля Дебюсси. Это было удивительно. Картины начинали петь, звучать и дышать иначе. И с моей точки зрения подставлять под эти картины какую-то другую музыку, кроме той, что слышали те, кто писал эти картины, нельзя.

Но самое поразительное это то, как Боттичелли писал струящиеся одежды – подобно стекающей воде, завивающейся в разный орнамент. Я бы хотела сказать об этом, потому что тема тела и драпировки – это, конечно, тема и античности, и средних веков.

Композиция в «Primavera» – это сплошная музыка. И воспринимается как музыка. И в драпировках присутствует музыка. Об этом еще греки знали, поэтому работали с драпировкой словно она была музыкально-пластической формой, где музыка и пластика объединены.

Для античности, драпировка всегда является подчеркиванием чувственного начала в теле. Она играет не просто сама по себе – она подчеркивает движение, силу и какие-то чувственно-мышечные начала. А в средние века драпировка стала скрывать тело, делая его бестелесным и вне чувственным.

А у Боттичелли – это вертикальные линии, которые стекая и извиваясь, делают то, что делает античная драпировка, то есть подчеркивают тело.

Боже, как он писал музыку линии. Это не только невозможно повторить, это невозможно описать словами. Правильно о нем пишут, что он непревзойденный поэт линии. Вот сколько лет я смотрю на три грации, на эти прозрачные драпировки, совершенно непонятно, как написанные, на эти тела и касающиеся, и не касающиеся земли, теневые и полные чувственной женственной прелести, и не перестаю восхищаться.

А, пространство между этими линиями и ритмами? Оно заполнено каким-то божественным орнаментом деревьев. И как интересно живут эти деревья. Если вы будете смотреть слева направо, то вы увидите, что с левой стороны деревья голые. На них нет ничего. Они еще не распустились. На них еще нет листвы. Потом, в том месте, где возникает Флора – Весна и они начинают цвести. А там, где стоит Мадонна или Венера, я даже не знаю, как сказать – на деревьях, вдруг, одновременно, появляются и большие оранжевые плоды, и цветы флердоранжа – такой образ свадеб и любви. И фигура Меркурия, одетого в плащ. На нем шлем, он поднял вверх кадуций – свой волшебный жезл и касаясь им деревьев, гасит их. Считается, что здесь изображен период с марта по сентябрь. Март – начало цветения хмеля. Начинается Primavera и новый цикл жизни. Когда же жезл касается дерева, то лето затухает. Затухает пора расцвета и наступает Осень. Меркурий гасит ее в сентябре.

Я никак не могла разглядеть этого сама, но о том, что плащ Венеры или Богородицы такого же цвета, как и туника Меркурия написали Барсо и Муратов. Это правда. И орнаментирована она очень мелким рисунком из погасших факелов.

В этой картине соединены очень высокая интуиция, чувственность, художественное наваждение с большим интеллектуализмом. Потому что в ней интеллектуализм построения и интеллектуализм исполнения. А соединено это все очень органично. Точно также, как есть двойственность эмоционального ощущения или двойственность эмоционального начала. В каждой фигуре ощущается чувство одиночества. Каждая фигура очень одинока, очень замкнута на самой себе и это состояние абсолютного одиночества и покинутости. Возникает ощущение мира, не характерное для эпохи Возрождения. Оно скорее свойственно очень чувствительной поэтической натуре самого Боттичелли.

В его героях всегда, одновременно живут два чувства – цветущая мощь жизни, женственная прелесть и вместе с тем предчувствие смерти. Как писал Заболоцкий о Струйской: «Предначертание смертных мук». Вот это соединение одного с другим и делала эти образы привлекательными, а в начале 20 века особенно привлекательными. «Соединение двух загадок» – как писал Заболоцкий, очень подходит к тому двойственному состоянию, которое передает нам Боттичелли, и которое так понятно людям 20 века:

«Полувосторг, полуиспуг,

Безумной нежности припадок,

Предначертание смертных мук».

Между этими двумя картинами «Primavera» и «Рождение Венеры» имеется очень большая связь, хотя бы потому, что они были выполнены в виде диптиха, как две картины, где одна являлась продолжением другой. Сначала встречают Венеру, а потом начинается тема Весны. Но дело совсем не в этом, а в том, что вся полнота философских, поэтических, художественных и каких-то еще внутренних интимных мыслей в «Primavera» более широко развернуты, чем в «Рождении Венеры». В «Primavera» мы видим сразу большое количество слоев. Там есть очень интимная, очень глубокая нота. И я хочу сказать, что тема любви, которая так важна, особенно для Италии, для треченто, для кватроченто, то есть для XV века, а также для всей философии Медичи и их двора того времени, имеет определенную этапность. Допустим, если брать францисканское представление о любви, то к ней больше подходит тема «брата». Ты – мой брат. Это тема связи людей, тема человеческого братства и тема понимания, а уже в преломлении идей кватроченто или идей XV века – это больше тема чувственной любви. Любви к прекрасной даме, между мужчиной и женщиной. Это, вообще, всепоглощающая любовь и она имеет все оттенки: и платонические, и одиночества, и чувственности, и союзности. Так вот, в «Весне», как раз, присутствуют все эти оттенки.

Главенствующий при дворе Медичи, как, впрочем, при любом рыцарском дворе, в культуре, где прославляется прекрасная дама и, где идея прекрасной дамы была соединена с именем Симонетты Веспуччи, с именем Джулиано или Лоренцо Медичи, с именем Анджело Полициано – именно все это и является точным соединением с именем Боттичелли. И то, что их уже нет, и то, что они давно ушли, и то, что они воплощаются в его сне, и то, что он может запечатлеть этот свой сон на полотнах объясняет, почему обе эти картины так прекрасны. Особенно «Рождение Венеры». Особенно тот ее фрагмент, на котором она стоит, прикасаясь кончиками ног к раковине, с развивающимися золотыми волосами, что сам по себе давно уже стал отдельной и многократно репродуцируемой картиной. Зато в «Primavera» показан зеркально-дробный образ, а может быть и зазеркально-дробный. То, что называется «отразившийся во всех зеркалах». И в зеркале бесподобный образ Хлои, бегущей от Барея, с тем самым цветком хмеля в зубах. И в Флоре, которая приходит и становится Весной в платье, а может быть совсем и не в платье, похожая на какую-то прекрасную утреннюю птицу, входящую в этот мир. Ее одеянье заткано цветами, и она берет их из подола и разбрасывает вокруг. И они становятся цветами земли. А самое интересное в том, что поскольку Хлоя бежит с веточкой хмеля, то и тема весны связана с темой хмеля, который варят и который бурлит в крови. Поэтому у нее лицо похоже на сомнамбулу – весеннее, плывущее. Глаза такие немножечко пьяные, неопределенная странная улыбка скользит по лицу и такие руки, кривенькие ножки. То есть в ней бездна женственности, прелести, манкости. Я уже не говорю об этой застенчивости и зябкости центральной фигуры. То ли Мадонна, то ли Венера, то ли Богородица, над головой которой парит Купидон. Ее странный, вялый и застенчивый жест и, конечно, три грации, развивающие тему Флоры. Они такие бесплотные и плотные одновременно, вне чувственные и чувственные, как сказали бы современные кинорежиссеры – сверхчувственные фигуры. Фигуры, в которых чувственность, как бы исчезла, но тут же проявилась с наибольшей полнотой и неуловимостью. Это невероятно. Это мог сделать только он – Боттичелли и сколько бы мы не пытались это объяснить, сколько бы мы не пытались это описать – и струящиеся ткани, и владение линией, разве можно описать дуновение гения? Нет, это невозможно. И потом, в «Рождении Венеры», в самой композиции есть такая жестковатость, есть такая разделенность на правую и левую половину: на раковину, на условный лес, как декорации в тех постановках, которые оформлял Боттичелли.

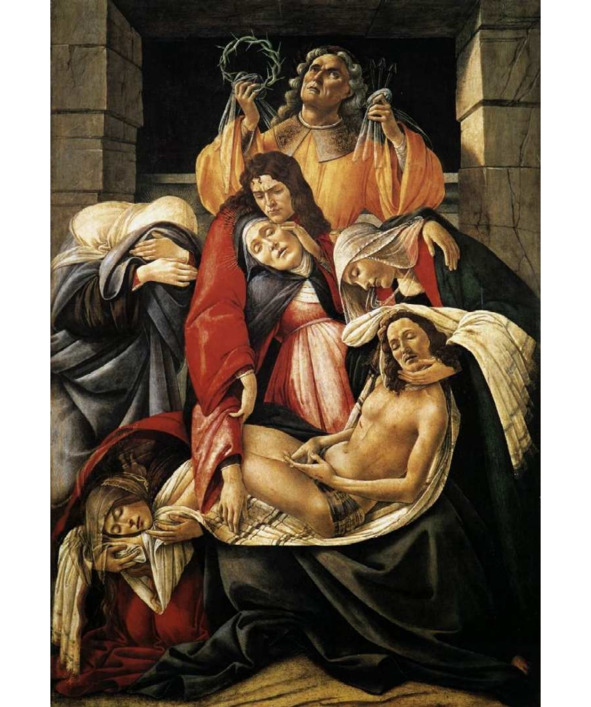

Я вообще очень люблю его творчество, но оно необыкновенно неровное. На меня в Берлине большое впечатление произвела его картина «Пьета» – она из его поздних работ. Я видела ее раньше в репродукции и никак не ожидала, что она так прекрасно написана. Совершенная по форме, и вместе с тем, в этом изломанном, сломленном, молодом теле, такая трагичность и энергетика. Это, то ли оплакивание юного погибшего Бога, то ли оплакивание Лоренцо, то ли оплакивание Джулиано, то ли оплакивание Савонаролы – этого безумца. то ли оплакивание того времени, которое было для него всем – его жизнью, его дыханием, его дружбой и его любовью.

«Пьета»

В этой картине отражен такой всеплачь, общее рыдание и мощнейшая энергетика, которой гораздо больше, чем в других его вещах: в «Клевете», в «Святой Зиновий». Это очень мощная картина, также как «Покинутая», в которой мы видим фигуру, сидящую на ступеньках, за закрытыми дверями. Двери закрыли, жизнь кончилась и лоскут синего неба – там, за стеной. И никогда уже двери не откроются, и никогда уже ничего не вернется. Всё! Это очень трагический финал.

И все-таки, из всех картин, которые я видела, наверное, «Весна» производит самое мощное и глубокое впечатление. В искусстве очень важно, когда ты сказал все и не сказал ничего. Он сказал в этой картине все. И показал эту фигуру Меркурия и отрезок такого жизнедеятельного времени природы. Всего лишь полгода, где все начинается с марта и кончается сентябрем, когда только вот-вот начинают расцветать деревья и вот они уже все опадают. Там все! И вместе с тем вы можете говорить и говорить, разматывать этот клубок и сматывать, потому что вы никогда не сможете понять эту мощь до конца, потому что великое произведение, живущее в веках, имеет тайну и это тайна настоящая, а тайна никогда неназываема. И в этой картине хранится очень глубокая тайна и поэтому до конца она неназываема.

Судьба Боттичелли была очень тяжела, потому что после смерти Лоренцо Великолепного и особенно после сожжения Савонаролы, которая последовала в 98 году, он, по всей вероятности, стал просто безумен. Его любили все, уж очень он был славным, хорошим человеком. Говоря обывательским языком – комфортным, толерантным и ни на кого не похожим художником, далеко заглядывающим вперед. Говорят, что он был забыт уже при жизни и по нему очень горевал Леонардо, который, мягко говоря, не отличался особым сочувствием к людям. Он описывал, как шел по Флоренции и увидал человеческую фигуру, похожую на птицу, распластавшуюся на деревянном заборе, и он никак не мог понять, кого она ему напоминает. Он прошел мимо и только потом понял, и написал: «Это же был мой Сандро». Именно так, «мой Сандро». В эти слова Леонардо вложил любовь и нежность, а такие слова ему были не свойственны.

Мне кажется, что в искусстве ХХ века есть все-таки один художник, которого мы можем назвать, если не учеником, то очень глубоким последователем Боттичелли. И таким человеком, я абсолютно в этом убеждена, является Амедео Модильяни. Его образы были очень близки образам Боттичелли.

Амедео Модильяни – итальянец, флорентинец, закончивший Флорентийскую академию. Он, как никто, знал и вещи Боттичелли, и его иллюстрации к «Божественной комедии». Но дело не в этом, а в том, что Модильяни, как и Боттичелли – великий поэт линии. Все его фигуры не просто очерченные формы, созданные через линии. Его стекающие вниз линии создают ритм определенной жизнеформы. И у него есть не только магия ритма, которая так характерна для Боттичелли. Не только определенное чувство музыкальности. Он по внутреннему состоянию очень близок к Боттичелли. Эти его глаза без зрачков, эти длинные вытянутые шеи, покатые плечи. Как все это напоминает Симонетту. А самое главное, во всех его вещах есть та же самая интонация глубокого и абсолютного одиночества, которая свойственна Боттичелли. Он даже по своему эмоциональному настрою, по своему эмоциональному миру, необыкновенно близок к Боттичелли. Возможно, против этого утверждения можно что-либо возразить, но мне кажется, что Модильяни подлинный последователь Боттичелли – сознательный или бессознательный, я этого не знаю. Увы, но художники не всегда называют своих «отцов» и мне неоднократно приходилось в этом убеждаться.

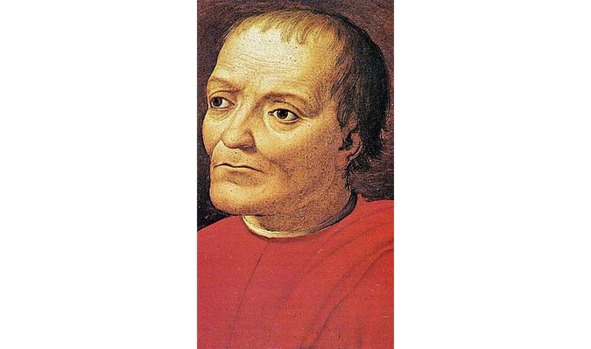

Боттичелли оставил нам свой очень интересный автопортрет. Он написал картину, которая называется «Поклонение волхвов». В ней перспективная точка картины сходится на том месте, которое называется ясли или вертеп. Там – на троне, сидит Мадонна с младенцем, стоит Иосиф и, конечно, в ее чертах мы узнаем все ту же Симонетту. Рядом расположилась семья Медичи. Справа – Лоренцо и его двор, слева – Джулиано и его двор. Джулиано изображен стоя, согнув одну ногу в колене и чуть выставив ее вперед. Очень хорошо виден Лоренцо. Но я думаю, что там показаны еще два человека. Они находятся близко от трона Мадонны и это предки дома Медичи – Козимо и, так называемый, Джованни ди Биччи Медичи – основоположник банкирского дома.

«Поклонение волхвов»

Мы многих узнаем на этой картине. Но есть еще один персонаж. Справа. Он стоит в полный рост, на нем желтый плащ донизу. Он стоит у самого края картины и смотрит на нас. Это и есть автопортрет Сандро Боттичелли.

Собственно говоря – это автопортрет любого художника, так или иначе смотрящего сквозь столетия, протекающих мимо, и соединяющий нас – зрителей, со своим временем, делая причастными к своей эпохе. То есть, как я говорю в таких случаях, такие вещи творят нашу память, творят свое, а заодно и наше бессмертие.

Джованни ди Биччи Медичи

В чем ценность автопортрета Боттичелли. Это абсолютно исключительный автопортрет и в нем есть одна уникальная черта. Эта черта и есть сам автопортрет внутри картины. Все-таки тогда, а именно в середине XV века, такая вещь, как помещение своего, явно выраженного автопортрета, внутрь картины или вообще отдельно, было явлением не очень распространенным. Это была очень большая редкость. Такая потребность в автопортрете, а не мода начинается несколько позднее и это один из самых первых и подробных автопортретов. Подробных, потому что в рост. Он не погрудный, не профильный – он в рост. И здесь художник отстраненно рассматривает самого себя, как личность. Он, как бы размышляет сам о себе: кто он здесь и зачем он здесь.

Показав себя внутри очень определенной картины, где изображена семья Медичи, он указывает на то, что является частью этой семьи. А что значит быть частью этой семьи? Он же показал себя в той части, где изображены портреты академии Медичи. И там находятся тот же самый Браманте, Полициано, портреты современников. То есть, он показывает себя в семье, в академии Медичи, потому что они сидели всегда, как бы за одним столом. Он говорит: «Посмотрите, как я жил. Я – Сандро Боттичелли, был членом этой семьи, я был членом этой группы, я был придворным Медичи, я был их другом, я был членом их Академии. Был и не был. Я только частично был. Но на самом деле я – мост. Мост над бездной. Почему? Потому что он сам чувствует себя этим мостом, перекинутым над бездной и соединяющим два космоса. Он смотрит на нас, идут века, мы проходим мимо этой картины.

Я видела ее совсем недавно на очень большой выставке в Лувре. И это была выставка, посвященная дому Медичи. Очень интересная. На ней я снова увидела «Поклонение волхвов». И я специально посмотрела на его автопортрет и удивилась тому, как он выпукло соединяется с общей композицией, вот этой рекой – друзья Академии, семья. И вместе с тем, он отделен от всего этого. А как он смотрит на нас. Он обращен только к нам. Он понимает, что через него время пойдет туда, вперед. Он – художник с историческим сознанием. Поэтому я считаю, что это очень великий автопортрет, свидетельствующий о глубочайшем уме, глубочайшем осознании своей миссии и о том, что это человек мыслящий себя исторически, то есть как участник исторического процесса, отстраненный от себя.

И хотелось бы сделать последнее замечание, очень и очень важное, а для меня интересное. Оно касается того, что на протяжении XV века или кватроченто, во Флоренции, тема «Поклонения волхвов» была написана бессчетное количество раз. Просто уверяю вас – не было ни художника, ни скульптора, никого другого, кто не писал бы на эту тему. Эта тема бесконечна и продолжается до сих пор. Она о том, как Каспар, Мельхиор и Валтасар – три великих волхва, пришли в ясли и принесли дары младенцу. Но художники, пишущий этот сюжет во Флоренции XV века, изображают не ясли, а какое-то общественное место.

В одном журнале была статья, в которой говорилось о том, что Медичи были создателями такой организации – не подумайте, что речь идет о тайном ордене – нет. Они были создателями определенной организации, к которой принадлежали сами и в которую входили посвященные люди. И называлась она «Орденом волхвов». Почему именно так? Потому что они чувствовали себя волхвами – первыми людьми с сознательным и историческим мышлением, которые, действительно, пришли первыми, чтобы возвестить о новой эпохе и новом времени.

Уникальность Боттичелли, даже сама постановка вопроса об уникальности Боттичелли, не совеем правомочна. Существует какое-то количество имен, может 100, а может 10 или 5, представляющие собой тот внутренний, глубокий голос, с которым ты идешь по своей жизни. То, что идет, живет и развивается с тобой, когда ты впервые видишь ту или иную картину, не уходит из тебя никогда. Она входит в тебя, как мир, когда ты на нее смотришь.

Когда я была молоденькой, то я видела Боттичелли во сне. Я видела фильмы во сне – сны о Боттичелли. Настолько он глубоко связан с моей потребностью в красоте и в романтизме. В нем есть та недосказанность, которая должна быть в чувствах, в восприятии мира, в жизни. В нем есть какая-то абсолютная красота, которая не является абсолютной красотой пропорций и форм – она в чувственном восприятии формы, немножечко, самую малость, приправленная горечью, одиночеством, пустотой декаданса. То, что очень свойственно нам – людям ХХ века.

Я знаю своих художников-современников или художников начала ХХ века, но их здоровье, их оптимизм, их боль или их трагичность, быть может, не так близки мне, как сочетание этой невысказанной до конца боли и не выраженного до конца восторга, который есть у Боттичелли.

Именем Боттичелли подписывается целый ряд других художников, его именем называют картины, которых он никогда не писал. И это случается не потому, что картины подделывают, а потому что точное авторство установить сложно. Возможно, это были какие-то заказы, писавшиеся в разных мастерских, но что интересно – на них повторяется один и тот же женский тип.

Если посмотреть на картины Филиппино Липпи, то очень часто встает вопрос – это Боттичелли или это Липпи? А когда Гирландайо написал большую фреску, связанную с семьей Тренбони, то часть этой фрески поместили в Лувре, перед входом в «Итальянский зал», и на ней внизу написано Боттичелли. А это совсем не Боттичелли, это – Гирландайо. Иногда, даже пишут, что Гирландайо – это Боттичелли. Видите, какое происходит смещение.