П. К.

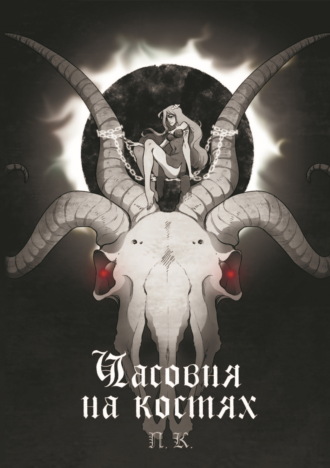

Часовня на костях

Мальвина отвернулась, наклоняясь и желая сесть на одно место, а затем, передумав, опустилась на другое. Множество вечно пустующих скамеек. Ви откинулась на спинку и тяжело вздохнула, глядя на едва горящие свечи на люстрах.

– Мне кажется, в твоем сердце слишком много места для людей, – искренне сказала она, закусывая нижнюю губу. – Я считаю, что заботиться нужно только о том, кто всегда будет около тебя, и именно этот человек должен быть центром твоего мира. Собственное многоголосое эго.

Лютер остановился, глянув на нее сверху вниз с определенным очарованием. Рука священника потянулась к длинным запутанным прядям. Было бы хорошо заплести ей по две косы, как он умел и любил раньше. Часа два назад он вспомнил, как это делать, и не мог остановиться. Волосы Мальвины на ощупь были словно собачий подшерсток:

– Пусть на небольшой срок, я – центр для людей, которых я спас, и мне этого достаточно, – священник двинулся вперед, и, даже несмотря на тот факт, что позиции собеседников даже близко не стояли к взаимопониманию, Мальвине показалось, что ее поддержали. – Жизни меняются, и цель моей – увековечить в своей памяти путь других. Однажды я уже столкнулся с тем, насколько неблагоразумной бывает гибель, и люди, желавшие стать солнцем, на моих глазах превращались в звездную пыль. Я здесь, чтобы не дать им исчезнуть в пряже нитей судьбы. Счастье – непостижимо, а потому и мы сами являемся непостижимыми, так как способны вместить то самое «счастье» только на пару секунд. Значит, что в такие же пары секунд мы становимся чем-то значимым для людей. Нет ничего ценнее, чем увековечиться в памяти и сознании людей синонимом искренности и всепоглощающей любви. Я отдаю свои ресурсы на благо общества, так как я способен это делать, и как только я перестану быть способным – я стану делиться частями своего тела. Пусть им будет все равно, пусть они станут клеветать и лгать, пусть за их душами бесконечное количество грехов и проблем, мое дело – это жертвенность.

– Не видите в этом парадокс? Вы спасаете других людей, чтобы спасти уровень своей нравственности. Вы зависите от ощущения благодарности к вам не потому, что вы рады за них, а потому, что вы не до конца плох, если кто-то счастлив из-за вас. Якобы твоя гнилость компенсируется отсутствием запаха, а значит, это можно выдавать за настоящее здоровое мясо.

– Люди сами выбирают возможности, – на его губах появилась легкая улыбка, но тревога в груди усилилась. Обмануть самого себя было сложно. – Никто не вправе сослать меня в карцер за жизненный путь, который не приносит вред окружающей среде; я растрачу себя на помощь другим, и это – моя жертва, которая очищает мои вечера.

– Вы нездоровый альтруист. Мне нравится это, хотя я должна осуждать.

Лютер ощутил приятную и непривычную ему тревогу; в последнее время Мальвина была единственным человеком, с которым он контактировал, поэтому он боялся привязанности – он знал, что людей нельзя держать и всегда нужно отпускать их, а Ви – абсолютная ему противоположность, с которой они будут много противоречить друг другу, однако возможность перекинуться парой слов даже с ней заставляла Лютера проникаться к девочке уникальной и неповторимой симпатией.

Проследив за тем, чтобы Лютер ушел, Мальвина встала со скамьи и направилась к выходу из церкви, только чтобы обойти ее пару раз и подумать.

Ей тоже казалось, что священник имеет что-то особенно светлое, что привлекало ее, как непокорного мотылька привлекают едва белые блики, только вот Лютер имел постоянный внутренний пожар, но затухающий огонь сжигал его драгоценные крылья. Он становился помехой для желаний независимой Мальвины – у нее были планы, которые отвергали любые симпатии, и больше всего ей хотелось оставаться хладнокровным механизмом. Девушка остановилась около блюдца с водой и заглянула в него:

– Что же мне делать? – робко прошептала та. В ответ блюдце дрогнуло.

– Не позволяй чувствам и эмоциям одержать победу над хладнокровным разумом. Будь человеком, а не человекоподобным, но помни, что люди – место силы.

– Хорошо, – смутилась Мальвина, отводя взгляд в сторону. Даже вода понимала, что она теряет контроль над своими эмоциями. Стыдясь собственного лица, сиротка попыталась отвернуться, но не получилось – отражение приковало ее внимание, и, ведомая чем-то незнакомым, девочка наклонилась к воде – глубина ее души была соизмерима с глубиной этой чашечки, только Мальвине казалось, что она бездонна, отражает только ее саму и светится, зазывает.

«Я никогда не была одинока, – рассуждала она, – я всегда развлекала себя окружающей средой и людьми, и доверие к ним наверняка оказалось ошибкой. Вернуться в дом к маме… было бы благословением. Но она никогда не поверит мне, нет, другие дети, их родители – вот, что такое истина. Быть разочарованием для человека, давшего тебе жизнь, которой ты удручен, заставит раскаиваться в преступлениях, которые ты не совершал, и признать виновным тех, кого будет выгоднее».

Чьи-то теплые руки стали трясти плечи Мальвины, и та, судорожно попытавшись сделать вдох, ощутила горение в легких: неподдельная тревога в голосе закричавшего на нее Лютера выбила девчонку из пучины внутреннего хаоса и гармонии.

– Вот что сейчас ты пыталась сделать? – священник очень крепко держал ее плечи.

Мальвина то ли плакала, то ли смеялась, но по ее уставшему, испуганному лицу стекали крупные водяные капли. Лютер понимал, что за спиной сиротки теперь навис громоздкий камень.

– Я не знаю, – жалобно просипела она, – я просто… я понимаю, что я никогда не захочу остаться в этой церкви. Я ненавижу все, что мне не дом, а мой дом перестал им быть совсем недавно. Я хочу сбежать, Асмодей, я так сильно хочу начать все сначала и всех забыть.

Лютер напряженно молчал. Ее слова стучали по голове железной сковородой, проливая на сердце жирный кипяток.

* * *

Мне нравилось наблюдать за неловкостью работы Лили: стеснялась моего присутствия, потому что чувствовала его. Она на замок заперла комнату с фортепиано, которое когда-то звучало, не зная лимита, заливаясь громоздким пением вместе с моим голосом. Тяжесть его веса оправдывалась легкостью его души, а потому я мечтал, чтобы Лили сыграла на клавишах, обременяя ранее чистый инструмент слезами. Девушка тяжело вздыхала, и ей потребовалось больше недели, чтобы привыкнуть к моему присутствию, а я следил за ней все свободное время, оставляя ее только в душе, в приготовлении ко сну и принятии пищи, так как такие деликатные процедуры должны проходить исключительно в идиллии с физической оболочкой, а поскольку у меня ее не было совершенно, то и деликатность сохранить не получилось. Я поднес свои губы к ее лбу, одарив девчонку едва ощутимым поцелуем, на что она только моргнула. Глупая и наивная подруга сердца читала что-то очень старое, что нашла в библиотеке и что, вероятно, не раз было прочитано мной, но как меня могла интересовать книга, когда я видел перед собой милые щеки?

Я еще даже не до конца понимал, почему меня к ней так тянуло. Это было что-то неестественное и незнакомое.

В какой-то момент книжка резко захлопнулась, и глаза, полные решимости, точно посмотрели на меня; тут же стало неловко.

– Я знаю, что ты здесь, – обратилась Лили, – я чувствую, как ты наблюдаешь за мной. Тебе должно быть очень одиноко, – ее лицо показалось сочувствующим, – и мне очень жаль тебя. Но, пожалуйста, я до сих пор не понимаю: ты ненавидишь меня или я похожа на интересное времяпрепровождение? – девушка недовольно поморщилась, будто бы я чем-то оскорбил ее. – Я не игрушка, не зверек в клетке, так, пожалуйста, либо общайся со мной, либо дай мне жить одной.

Это напомнило дворецкого – но он, напротив, всегда был искренне рад моему присутствию. Либо натягивал улыбку до ушей. Но больше общих интересов роднят общие враги, а мой дворецкий так же терпеть не мог лицемерие Аглаи, как и я не мог вынести ее взгляда на себе – казалось, она пытается сделать вид, что все во мне знает и чувствует мое настроение, но это в корне было не так: чуткий человек более осторожно и внимательно подходил с вопросами и разговорами, нежели Агля, что лезла совсем беспрецедентно, якобы «любя» персону напротив, а на самом деле признаваясь в глубокой любви одному лишь сухому вниманию. Так я считал.

– Я здесь, – Лили удивленно пискнула и посмотрела в сторону зеркала, к которому не рискнула даже начать идти, и мне пришлось спокойно повторить, – Я здесь, солнце.

Девушка робко остановилась подле комода, и вопреки ожиданиям она не увидела белокурых волос, зато взгляд впился в бело-зеленое прозрачное лицо мужчины в длинном черном, но загадочно светящемся одеянии. Тоненькие бледные губы улыбнулись ей:

– Живых бойся, а я давным-давно мертв.

– Как вас зовут? – она смущенно поставила ручки на доску и потянулась ко мне лицом, питая неподдельный интерес, пока страх сходил на нет.

– К вашим услугам – Сеймур, – и я поклонился.

Казалось, между нами почти не осталось расстояния: тоненький контур ее лица так близок к моему отражению, хотя я стою за женской спиной. Желание коснуться ее рта сводило с ума! Но сокровенность и достоинство Лили важнее всего на свете, потому я покорно глядел в умные глазки.

– Сеймур? – повторила она. – Как необычно.

– Меня так назвали в честь человека, когда-то сделавшего мой род известным, – я звучал нежно, вкладывая осторожный трепет в каждое слово, – в таком случае, Сеймур Второй подошло бы мне больше.

– Для меня вы первый, – любознательное молчание воцарилось в комнате. Лили пару раз повторила мое имя. – Как будто мурлычет котенок. Надеюсь, когтей вас лишили.

Я улыбнулся; искренность на ее лице, приправленная нежностью кожи, заставила меня чувствовать себя маленьким ребенком, увидевшим высокую, статную женщину, которая протянула ему леденец. Я почувствовал себя недостойным Лили, будто был слишком мал и неуклюж, только убежал с песочницы. А Лили же близилась к отражению, увлеченная желанием рассмотреть меня.

– Когтей меня лишила любовь. Невзаимная.

– Как это?

– Очень просто. Я расскажу.

Короткая пауза.

– Во времена моей жизни больше всего на свете я любил музыку и купюры, – начал я свой рассказ, – я был достаточно богат, чтобы обеспечивать себя во всем, нанял дворецкого и занялся делами семейного бизнеса. В свободное время спускался в музыкальную комнату и творил. Конечно, я был желанным гостем на балах, но посещал их редко, в меру своей лени. Да-да. Я был ужасно ленив и действительно походил на кота: наедался и отдыхал. На одном мероприятии я, упомянуть кстати, увидел девушку, Аглаю, и, признаться, я бы и сейчас содрогнулся от ее красоты: волосы как лучи солнца, глаза – два кошачьих прищура, но образ дополняли тонкие, белые губы. В первый же вечер я привел ее в ярость и слезы, и коленки ее, едва прикрытые платьем, тряслись, будто она была готова упасть. Мне пришлось много трудиться. Оказалось, что Аглая тайно в меня влюблена, но мне уже не узнать, придумала она себе образ идеального богача или действительно полюбила самого меня?.. Лучше бы я этого не делал. Не задевал ее гордость, конечно же. В следующий раз Аглая приехала ко мне и стала умолять меня выслушать ее, но я не захотел и отослал даму обратно. Тогда Аглая упала передо мной на колени – я поспешил поднять ее, вытягивая локти, но она упрямо затрясла головой, отчего золотые волосы стали похожи на падающее солнце. Девушка произнесла: «Я полюбила вас так сильно, но вы разочаровали меня, что теперь обязывает вас платить за разбитое сердце…» Я поинтересовался: чем? Здесь нет ни моей вины в безразличии, ни ее вины во влюбчивости. И Аглая посмеялась. Мне стало жутко, я не хочу врать.

Голос Сеймура напоминал кошачье мурлыканье. Лилит слушала внимательное изречение призрака, витая где-то в облаках и впитывая сразу ряд мыслей. На руках прозрачного мертвеца было много колец. Интересно, почему он в одежде? Погибшим же ткань не нужна.

– Я не лишен начальных эмоций и набора из состояний, и, даже будучи давно разложившимся трупом, я успешно сохраняю в себе возможность от души посмеяться или горестно взвыть. Но спал я все-таки спокойно, сытно ел, а мой разум ничто не терзало. Я писал музыку, к которой нельзя было поставить соперников, так как музыка была отголоском последней моей возможной любви – любви к самому себе. И чем реже я соглашался присутствовать на балах, тем чаще меня просили сыграть одну из своих мелодий, которую я назвал: «К рукам девы солнца». Как смешно, что Аглая действительно рассмотрела себя в моем творении! Выслушала, а потом прибежала, сказав, что если это были извинения для нее – она их примет. Но мне было так паршиво от мысли, что моя драгоценная, пламенная песня стала кому-то душевным домом, что после того мероприятия я перестал играть на публику. Однако и умер я скоро.

– Это все так необычно, – перебила бледная Лили, рассматривая мое лицо через зеркало, – и вы обладаете приятной внешностью.

Комплименты я не получал давно, оттого смущенно застыл, вмиг забыв, о чем говорил, но слабо улыбнулся краями губ:

– Но если бы я мог потратить весь непрожитый остаток жизни на любование тобой, солнечный цветок, я бы согласился, не раздумывая.

И она не покраснела. Наоборот: хитро прищурилась, точно выучилась этому дикому прищуру у юной Камильго. Я бы сказал, что только любовался бы им, что означало, что хочу сохранить ей жизнь и наблюдать, а не пытаться заиметь волшебство растительной жизни.

– Так почему вы умерли, Сеймур? И почему вы не в мире мертвых? Или не на небе?

– Как же! – я засмеялся. – Я не стану рассказывать тебе историю моей смерти и выдавать тайны этого дома, пока ты не отплатишь мне. Слишком дорого стоит мое доверие, хоть я и готов отдать за тебя гроб. Я рассказал тебе о своем роде. О себе. Чтобы страх не пронизывал твои хрупкие коленочки, когда ты слышишь мое дыхание в ночи.

Лили только грубо сморщила нос. Она направилась вслед за уходящим призраком, стараясь ни на шаг не отставать от него:

– Что-то мне подсказывает, что вы раскидываетесь комплиментами направо и налево.

– Интересно, что же могло натолкнуть тебя на такую мысль? – Сеймур усмехнулся. – Мне перестать напоминать тебе о твоей душевной красоте? Хорошо.

– «К рукам девы солнца», говорите? – повторила она запомнившееся название. – В нижнем зале стоит роскошное фортепиано, не хотите сыграть мне эту композицию?

Я нахмурился; на самом деле испугался, что и Лили бездумно потеряет голову от любви ко мне. Любое сердце затрепещет перед неизведанным, а если неизведанное улыбается и манит к себе – почему вдруг оно должно отказаться от искушения? Но что-то подсказывало, что моя богиня совсем «иная», и что она держит между нами несократимую дистанцию в век, и как бы я не засыпал ее любовными признаниями и не заботился, обо всем пожалею только я и сам – один – останусь горевать. Но с другой стороны – горесть моя так сладка! В тягучем отсутствии что времени, что пространства, есть уникальная возможность назначить себе высокую цену, раствориться и слушать одни собственные поэмы: и одиночество мое желанно порыкивает, кусает плечи, но не больно, словно предупреждая: «Если ты останешься с ней, то не сможешь больше оставаться с собой. Твое одиночество станет невыносимой мукой, а время запустится, окончившись только в секунду ее смерти. Не пробуй ты эту ягоду, если сто лет сахара на языке не держал!»

– А ты случайно не создание Аглаи? – нахмурился Сеймур, шагнув, и шаг его был тяжелым, увесистым, и чем ближе он был к девушке, тем больше ей казалось, что он реален.

– Моя мама – нищая, а волосы у нее земляные; это отец у меня худой и белокурый, так что если «Аглая» – мужчина, может быть, – и Лили обворожительно улыбнулась, так, что сердце закололо.

– Хм, – Сеймур перевел свой тяжелый взгляд с золотой леди на дверь, и стремительно направился в ее сторону. Его черные, смоляные волосы, вьющиеся по концам, манили прикоснуться к себе рукой, потрогать, хотелось зарыться в них и почувствовать их запах. Все было новым для Лили, и ей это нравилось.

Минув лестничный пролет и спустившись вниз, я вежливо уступил дорогу для девушки, придержал ей дверь и пригласил сесть на кресло рядом с фортепиано, чтобы откинуться на него и полностью расслышать каждую ноту выступления. Я представил себе темный зал, кромешную тьму и молчание, полное зрителей, представил себе любовь и горечь, и мои руки, упуская долгое время сна, коснулись холодных белых клавиш, которые так идеально вписывались в тонкую ладонь, словно еще один чертеж инструмента создавали только для меня одного. Я раскрыл кисть, разминая плечи, и вспомнил, как в баре поигрывал пьяным: для меня нет никакой разницы, перед кем творить; когда я пропускаю музыку через себя, остается совсем мало личностей – моя и музыкальная.

Лили смотрела кроличьим взглядом: большие глаза выражали полное внимание, молчание выдавало большую часть уважения и терпения, и мне хотелось унести ее, такую удивительную, за собой. Лили – сильная, умная девушка, переполнявшая себя и всех вокруг любовью и чувствами, и я, казалось, хотел назвать ее в честь своей композиции. Аглая была ничем по сравнению с ней; и все-таки обе дамы имели уникальный, похожий шарм.

Для чего я так часто сравниваю их? Не к добру моя слепота.

Я придавил первую клавишу – молния пронеслась по моей спине вместе с разгоряченным волнением. Как я мог забыть это чувство! Чувство, что ты создаешь мелодию, равную тебе одному, подвластную тебе одному, чувство, что ты – творец, что ты – неповторимый писарь судьбы, и как же жаль, что в свое время я умер слишком рано, чтобы стать великим музыкантом, изменившим легенду. Я нажал вторую – и уже холод охватил мой разум. Такой, что мысли разбушевались, завились, закрутились, превращаясь в ураган вместе с третьей нотой, и так, мало-помалу, робко и стеснительно осваивая старый инструмент, я унес себя в мир музыки и восхищения. Раскрывшиеся горячие лилии, умирающие дикие ели… запах леса, окружающий мой особняк, дурманил душу. Как я мог забыть то, что ценил всю жизнь, и как я мог позволить смерти забрать у меня специю фортепиано? Да и черт знает, полюбил я так этот музыкальный инструмент или процесс растворения в нем себя… Я так мало жил, что возненавидел Аглаю за смерть только сейчас; я никогда не терял талант, и усопшие костяные руки помнят, помнят каждую клавишу, но глаза… но уши… все хотели окончить.

И мелодия, что я сыграл Лили, была старой, но такая безумная молодость раскручивалась на представленных мной страницах, что я, разорванный удовольствием и дикостью от игры на инструменте, словно впервые родился: мягкость, нежность, чувственность укутывали в плед. Как только руки коснулись последних, завершительных клавиш, я мог поклясться: я не помнил того, что сыграл, я уносился вглубь, раскрывался внутри себя. Мелодия была не больше катализатора эйфории. Я посидел, подумал, привел в порядок мысли и наконец взглянул на Лили.

Она отчего-то выглядела беспокойной.

– Что случилось?

– Оно так… – Лили закусила губу, и отвернулась. Что-то смешанное творилось в ее душе. – …тревожно. Фортепиано расстроено, и может, поэтому я чувствую себя так, будто бы ты меня ругал через музыку.

Я засмеялся. Увлекся, стал погромче – и вот тебе. Девушка, вследствие травм боящаяся шума и волнующаяся, если что-то не так, если что-то сломалось, сидела передо мной. Я поднялся:

– Лили! – и направился к ней. – Это ода к солнцу и к чувствам. Я жил полным спектром и восхваляю их после смерти. Это отлично, если ты что-то почувствовала от этой мелодии, и плевать, расстроено ли фортепиано или нет, но я ни в коем случае не стал бы ругать такую замечательную божью посланницу. Ты сама себе выдашь цель в этом мире, но мне ты помогла вспомнить, каким наркотиком является музыка для души. Отбрось сомнения, примкни к любви, – я расправил перед ней свои руки, обволакивая их и утаскивая ее в легкий танец. Прикосновение ее кожи согревало, посылало удивительные разряды молний, раскрывало новые, неизведанные чувства, которые я не смог ощутить при жизни, и мне казалось, что Лили – удивительный цветок, сильный и смелый, решительный, отважный, кидающий вызов своей судьбе, и я совсем не хотел ее защищать, ее опекать, романтизируя идею влюбленности; она сама способна постоять за себя, ответить колкостью и разумом на яд, и сейчас я это понимаю. Мне трудно дышать при виде ее нежных глаз, устремленных на меня, и их небесное сияние привлекает все звезды космоса. Я хотел кружиться с ней, танцевать, дарить невесомость призраков и целовать ноги. А она посмеивалась, загадочно отстраняя лицо и переводя томительный взгляд с меня на окна, пытаясь дотянуться до свободы.

Я напугал ее? Может, мои чувства не достигли ее? Как тяжело даже думать о таком, как сложно предполагать, что я могу оказаться в ее представлении антагонистом. Я замер, мгновенно отпустив ее руки, а в глазах застыл легко читаемый вопрос.

– Ты не пугаешь меня, – Лили тоже перестала кружиться. – Эта песня напомнила мне о моем доме. Я не жалею, что ушла оттуда, но, если подумать, никто не удосужился даже письма мне написать.

Мой взгляд стал тяжелее:

– Моя драгоценная мелодия напомнила тебе какой-то городской домик-с? – я слабо улыбнулся.

– «Какой-то»? – обидчиво подняла брови Лили. – Это место моего рождения, моих сестер, моих родителей. Это неуважительно с твоей стороны. Ты сам сыграл мне, моя фантазия напомнила, что я невероятно люблю именно их. Именно этот тесный, никому не нужный кроме нас дом.

– И что было в твоем доме?

– Семья, – Лили отвела взгляд. – Та семья, которая бы мало кому понравилась, так что давай не будем говорить о том, почему я скучаю по таким людям.

– Если ты так ценила их, почему вырвалась сюда, вспомнив, только загрустив?

Лили остановилась и задумалась. Она закусила губу: ей было не сложно признать, что ее семья была вовсе не приятным гнездом, родители далеко не любящими, а сестры делали из милого пчелиного улья гадюшник, только все равно сердце рвалось в привычную обстановку. Когда она ела из побитой тарелки вялую и неаппетитную кашу – мечтала уехать в просторный, далекий дом, а когда осуществила мечту – даже не задумывалась о прошлом. И вот сейчас что-то сдавило горло.

– Знаешь, людям иногда бывает очень сложно признать, что над ними был совершен неприятный опыт, ведь страшнее разочароваться в героях для нас, а не героям в себе. Но ты смелая, – я протянул к ней руку, чтобы слегка коснуться волос, будто утешая, но она и вправду полностью поддалась мне под руку, идеально устраиваясь с ней. Бедная девушка. Мне было жаль, что она так нуждалась в любви. Я посмотрел на фортепиано.

Аглая тоже видела его; но только мерзость разрослась внутри, когда образ ведьмы возник в моей голове. Вся ее фальшивая нежность и сладкие речи о любви противились всем законам настоящего, всем установкам правды – она говорила так много, что я не успевал переварить информацию! Я рассерженно осмотрел комнату снова, будто пытаясь вспомнить что-то другое, более яркое, чем тень Камильго, но моя жизнь была отравлена, а то, что сейчас происходит с моим телом – гниение по ее воле. Успокоение пришло только вместе с золотыми прядями, сверкающими на солнце.

Тем не менее, в дверь постучали.

И я растворился, как и любое напоминание о том, что я когда-либо здесь был.

Встревоженная Лили поторопилась к входной двери, отряхивая свои волосы от мятых прикосновений, но слегка наслаждающаяся ароматом призрачной пленки – да, мертвецы, оставшиеся в этом мире, пахли, как морозная мята, но почему-то гораздо приметнее, чем любой леденец с аналогичным вкусом. Посмотрев сначала в глазок, девушка выдохнула с облегчением и открыла.

На пороге стоял Лютер: он был слегка потрепан, но на его лице благоденствовала спокойная и нежная улыбка. Он прошел в дом, наклонившись, чтобы не задеть верхний порог двери, и остановился:

– Я хотел спросить, как у вас продвигаются дела с домовенком.

– Добрый день, – Лили тепло заулыбалась. – Мальвина говорила чистую правду, это совершенно не домовенок, а дух. Видимо, не упокоившийся. Но он полностью безопасен.

– Безопасен? – Лютер серьезно нахмурился. В его глазах отразилось абсолютное недоверие и неудовлетворение, потому что он знал, насколько вредоносны могут быть мертвецы, и еще страшнее подвергать опасности живого человека, оставляя его наедине с таким…. таким. – Нужно найти то, что держит его здесь, и отпустить, – достаточно железно заявил священник. – Нечего ему тут делать. Получит здесь достаточное влияние, зарядит свои силы и из духа превратится в нежить, которая сожрет тебя ночью…

– Вы рассказываете какие-то гадости, – Лили раскинула руками, неприятно сморщившись после жеста доверия.

– Я рассказываю истину, – Лютер осторожно подбирал слова, но выглядело слишком настойчиво. – Поверь мне. Приходи к нам в церковь, когда получишь первый звоночек о его нездоровой привязанности к тебе.

– Откуда вы…

– Знаю, что призрак к тебе привязан? – на лице Лютера появилась еще одна до боли уверенная улыбка. – Дом стоял здесь один очень долгое время, а появление жильца в нем – событие, видимо, удивительное достаточно для того, чтобы призрак проявил себя. Ты – единственное развлечение. Поверишь ему? – священник вздохнул. – Я не хочу тебя пугать и расстраивать, – он тоже осторожно положил руку на голову Лили, и мне скрутило живот от ненависти, – но ты побалуешь его достаточно, чтобы он смог появляться не только перед тобой, но и передо мной, а я знаю, что за правду он захочет мне отомстить. Теперь ты понимаешь, что я не лгу? Насколько я доверяю тебе? В моей жизни был один дух, который помог мне, поэтому хороших видно сразу. Здесь же нечто противоречивее, – девушка смотрела на него очень обеспокоенно, ее глаза бегали по углам, и я видел, как она пытается увидеть хоть малейший намек на мое присутствие. Она все еще не тянулась ко мне, но сочувствовала.

– Вы должны были говорить о таком в более потаенном месте, если боитесь мести, – осудила Лили.

– Я борец за правосудие. Виноватые будут наказаны, так чем же провинился я? Он везде будет с тобой, мне не будет разницы, где открыть тебе правду. Не пугает подобная навязчивость?

– Неправда, – я появился около Лютера, но он не мог меня увидеть. Я не хотел открывать ту недоступную часть себя кому-то еще, но по взгляду Лили священник догадался, что я тоже вступил в диалог. – Я набираю силы через твои чувства, но я ни в коем случае не преследую тебя. Ты просила оставаться в одиночестве – ня слушался тебя. Он судит по тем призракам, с которыми имел дело в этом маленьком городке! Я другой-с.

– Пытается солгать тебе, верно? – Лютер высоко поднял голову, и странный, неизвестный блеск мелькнул внутри его светлых глаз. Несмотря на тяжелый взгляд, он был похож на хищника, пытающегося убедить свою жертву, что он травояден, а вот тот козленок, что стоит за его спиной – дьявол воплоти. – Он бы не появился, если бы не почувствовал свою слабость.

– Появился бы, чтобы тебя убедить в собственной безопасности, – я с чистой ненавистью осмотрел с ног до головы божьего черта, и Лили заметила, как гнев преобразил мое вечно нежное лицо; мне стало тяжело даже думать о том, что кто-то может отнять мое тепло к ней, а она может оставить меня одного. – Ты можешь слушать его, сколько хочешь. Я не появлюсь ни на какой инквизиции духа, я не захочу насилия, особенно того, что будет применимо ко мне.

Лили тревожно закусила губу. Все так непонятно свалилось с неба! Искренние подозрения разрывали душу, все, чего хотелось – так это спокойного дома, а не дьяволов, недоверия, обмана и священника, стоящего на пороге и без устали рассуждающего о поведении того, кого не застал живым.

– Я не буду принимать поспешных решений, – начала она, серьезно насупившись. Во-первых, она подозревала, что я и правда способен обмануть, пойти на коварный поступок, чтобы заслужить доверие и солгать, а во-вторых – идеи Лютера казались ей не менее глупыми, особенно после того, какую историю о моей жизни довелось ей узнать. Потому она стояла, игнорируя меня, но стойко сдавливая молчанием священника. – Я не буду принимать никаких решений, скажу даже так.

– Ох, – и Лютер с пониманием кивнул. – Тихая и размеренная жизнь сделается пороком ненависти, если будет таковой слишком долго, а бурные события на усталую голову – вред для души. Помощь тем, кто этой помощи не достоин – верная гибель, хотя… кто знает? Может, тебе предстоит гибнуть во благо людей. Так что на твоих плечах тяжелый груз. Захочешь выговориться – жду.

Было ожидаемо, что уставший, измученный одиночеством Лютер предложит такой вариант, и Лили одобрительно кивнула, хотя внутри себя приняла одно решение: предложением не пользоваться.

– Всего вам хорошего, – и дверь захлопнулась.

Богиня была настойчива в своих движениях, и властный взгляд, упавший на меня, подвел уже мои колени:

– Я не лжец, – и я не смел ее касаться, не смел двигаться.

– Я знаю, – на удивление спокойно ответила она, и мне показалось, что ко мне Лили приняла такую же холодную, оборонительную позицию, как и к Лютеру.

Но на то ее право. В следующий раз я буду готов ответить священнику.

* * *

– Ты же знаешь, что после того, как примешь мою сторону, обратный путь для тебя закроется? – леденящий голос дьявола мрачно окутывал сознание Мальвины, гордо стоящей на ногах, но с предательски дрожащими мыслями. Она постоянно напоминала себе, что никто и ничто не сможет просто так забрать ее жизнь, ведь как бы много душ не тонуло в лавовых реках Асмодея – самой большой монетой была человеческая судьба, и выше нее стояла только преданность. Увидевшая перед чернотой закрытых глаз образ дьявола, она больше не была в силах отречься от него, а потому стояла, едва дыша, боясь подать признак существования, будто не подозревая, что она сама – и есть жизнь.

– Знаю, господин Асмодей, знаю… – робко прошептала она.

– Позволь узнать, почему нам понадобилось так много времени, чтобы ты склонила чашу весов в мою сторону, ягода раздора? – запах ногтей раздирал душу.

Он почему-то усиливался каждый раз, когда трехглавый бык раскрывал пасть. Мальвина замирала и думала: «Почему же я вовсе знаю, как пахнут ногти?»

Ответа на этот вопрос быть не могло.

– Я… – и она умолкла. Как глупо было понимать, что человеческая гордость и обида на чужое признание душило шею, как много ненависти зарождалось в том, что не было способно ненавидеть. Ей хотелось очнуться от кошмара, прибежать к Лютеру, которого она едва узнала, чтобы поплакаться и попросить совета, но его комплекс спасателя раздражал разум, не позволяя ей понять, что «травма спасателя» – это слишком грубое понятие для человека, воспринимающего чужую жизнь как свою и всех ставящего на одну позицию не только потому, что перед богом все равны, но и из личностных соображений, опыта. Для Мальвины, мечущейся от добра к злу, такая доброжелательность и душевная открытость, присущая Лютеру, являлась запредельной мечтой: и зная, что его любовь искренна, невозможно было смириться, что кто-то так просто возносит в абсолют всех вокруг. – Я выбрала тебя, потому что мне не хватило сил справиться со своим прошлым и принять его. Никто перед божеством не равен, все имеют слишком разные истории, чтобы быть судимыми, а в аду даже кругов девять… – и странная улыбка ознакомилась с губами Мальвины, признавшейся самому дьяволу в своей не менее искренней, чем любовь Лютера, ненависти. – Я терпеть не могу этот мир…