Оноре де Бальзак

Утраченные иллюзии

Это завтра оказалось для Люсьена одним из тех дней, когда молодые люди рвут на себе волосы и клянутся не выполнять более глупой роли воздыхателя. Он освоился со своим положением. Поэт, когда-то робко садившийся на кончик стула в священном будуаре ангулемской королевы, преобразился в требовательного любовника. Шести месяцев было достаточно, чтобы он возомнил себя равным Луизе и пожелал быть ее господином. Он вышел из дому с непреклонным решением пойти на безрассудство, поставить жизнь на карту, воспользоваться всеми доводами пламенного красноречия, сказать, что он потерял голову, неспособен думать, неспособен написать ни строчки. Иные женщины испытывают отвращение к предумышленной решимости, что делает честь их щепетильности: они охотно уступают увлечению, но не требованиям. Вообще, нет любителей навязанного удовольствия. Г-жа де Баржетон заметила в выражении лица Люсьена, в его глазах, в манерах ту взволнованность, которая обличает заранее обдуманное решение: она сочла необходимым расстроить его замысел, отчасти из духа противоречия, отчасти из возвышенного понимания любви. Как женщина, любящая все преувеличивать, она преувеличивала и значение своей особы. Ведь в своих глазах г-жа де Баржетон была владычицей, Беатриче, Лаурой. Она воображала себя восседающей, как в средние века, под балдахином на литературном турнире, и Люсьен должен был завоевать ее, одержав немало побед; ему полагалось затмить «вдохновенного ребенка», Ламартина, Вальтера Скотта, Байрона. Существо возвышенное, она смотрела на свою любовь как на облагораживающее начало: желания, которые она внушала Люсьену, должны были пробудить в нем жажду славы. Это женское донкихотство проистекает из чувства, освящающего любовь, оно достойно уважения, ибо обращает ее на пользу человеку, облагораживает, возвышает. Положив играть роль Дульцинеи в жизни Люсьена не менее семи или восьми лет, г-жа де Баржетон желала, подобно многим провинциалкам, заставить своего возлюбленного своеобразным закабалением, длительным постоянством как бы выкупить ее особу, короче, она желала подвергнуть своего друга искусу.

Когда Люсьен начал бой одной из тех нервических вспышек, что забавляют женщин, достаточно владеющих собою, и огорчают только любящих, Луиза приняла исполненную достоинства позу и повела длинную речь, оснащенную высокопарными словами.

– Где же ваши обещания, Люсьен? – сказала она наконец. – Избавьте же столь сладостное настоящее от упреков совести, ведь позже они отравят мне жизнь. Не портите будущего! И, говорю с гордостью, не портите настоящего! Ужели мое сердце не принадлежит вам вполне? Чего же вы еще желаете? Неужто ваша любовь уступает влиянию чувственности? Но не в том ли преимущество любимой женщины, чтобы вынудить чувственность умолкнуть? За кого же вы меня принимаете? Ужели я уже не ваша Беатриче? И разве я для вас не больше, чем просто женщина? А ежели не так, стало быть, я нечто меньшее…

– Вы то же самое сказали бы человеку, которого не любите! – в ярости вскричал Люсьен.

– Если вы в моих словах не чувствуете истинной любви, вы никогда не будете достойны меня.

– Вы начинаете сомневаться в моей любви, желая избавить себя от труда отвечать на нее, – сказал Люсьен, в слезах бросаясь к ее ногам.

Бедный мальчик плакал всерьез: он видел, что еще долго придется ему стоять у врат рая. То были слезы поэта, уязвленного в своем могуществе, слезы ребенка, обиженного отказом в желанной игрушке.

– Вы никогда меня не любили! – вскричал он.

– Вы сами не верите тому, что говорите, – отвечала она, польщенная его бурным чувством.

– Так докажите, что вы моя! – в неистовстве сказал он.

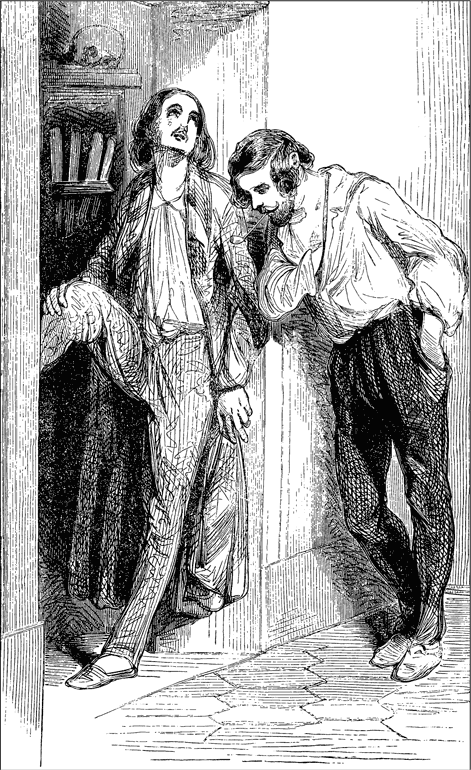

В эту минуту неслышно вошел Станислав, увидел Люсьена, почти распростертого у ног Луизы, приникшего головой к ее коленам, плачущего. Обрадованный столь недвусмысленной картиной, Станислав быстро отступил к дверям гостиной, где его поджидал дю Шатле. Г-жа де Баржетон тотчас же кинулась им вслед, но ей не удалось настигнуть шпионов, которые поспешно удалились, точно боясь помешать.

– Кто приходил ко мне? – спросила она у слуг.

– Господа де Шандур и дю Шатле, – отвечал ее старый лакей Жантиль.

Она воротилась в будуар, бледная и взволнованная.

– Ежели они видели вас в таком положении, я погибла, – сказала она Люсьену.

– Тем лучше! – вскричал поэт.

Этот себялюбивый возглас страсти вызвал у нее улыбку. В провинции истории такого рода осложняются по мере их пересказа. В одну минуту всем стало известно, что Люсьена застали у ног Наис. Г-н де Шандур, обрадованный случаем выставиться напоказ, прежде всего помчался в клуб и там оповестил о великом событии, затем обегал все знакомые дома. Дю Шатле не преминул предуведомить всех, что он, мол, лично ничего не видел; но, сам оставаясь в стороне, он подстрекал Станислава, понуждал его повторять без устали свой рассказ; и Станислав, почитая себя великим остроумцем, приукрашал повествование все новыми и новыми выдумками. Вечером все общество хлынуло к Амели, ибо к вечеру в дворянском Ангулеме уже ходили самые невероятные слухи, и всякий рассказчик стремился в сочинительстве перещеголять самого Станислава. И женщины и мужчины жаждали знать истину. Строя самую невинную мину, громче всех кричали о скандальной истории, о развращенности нравов Амели, Зефирина, Фифина, Лолотта, именно те женщины, которые сами были более или менее повинны в запретном счастье. Жестокая тема разнообразилась на все лады.

– Вы слышали интересные новости? – говорила одна. – Бедняжка Наис! Но я тому не верю! За кем другим, а за ней подобных скандальных историй никогда еще не водилось. Помилуйте, она чересчур горда, чтобы унизиться до какого-то Шардона. Она могла ему покровительствовать, но не более. А ежели это не так… Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашла в кого влюбиться! Мне жаль ее от всей души.

– Она тем более заслуживает жалости, что поставила себя в уморительно смешное положение: она годится в матери этому Люлю, как называет его Жак. Каково вам это покажется? Повесе едва ли двадцать лет, а Наис, между нами будь сказано, все сорок.

– Но позвольте, – сказал Шатле, – я думаю, что положение, в котором находился господин де Рюбампре, уже само по себе свидетельствует о невинности Наис. Неужто на коленях вымаливают то, что уже даровано?

– Как вам сказать! – вставил Франсис, состроив игривую мину, и тем заслужил укоризненный взгляд Зефирины.

– Но расскажите же толком, как было дело? – спрашивали у Станислава, обступив его тесным кольцом в углу гостиной.

Станислав сочинил наконец целую историю, полную непристойностей; притом он сопровождал свой рассказ такими жестами, принимал такие позы, что очевидность преступления становилась поразительно ясной.

– Непостижимо! – твердили вокруг.

– Фи! Среди белого дня, – говорила одна.

– Кого-кого, а Наис никогда бы я в этом не заподозрила.

– Что же с ней теперь станется?

Затем следовали бесконечные толкования, предположения!.. Дю Шатле защищал г-жу де Баржетон, но защищал так неловко, что только подливал масла в огонь. Лили, огорченная падением самого дивного ангела на ангулемском Олимпе, вся в слезах отправилась в епископский дом, чтобы сообщить новость. Когда сплетня разошлась решительно по всему городу, довольный дю Шатле явился к г-же де Баржетон, где – увы! – играли в вист всего лишь за одним столом; он дипломатически попросил у Наис позволения поговорить с ней наедине в будуаре. Они сели на диванчик.

– Вы, конечно, знаете, – сказал дю Шатле шепотом, – о чем толкует весь Ангулем?

– Нет, – сказала она.

– А коли так, – продолжал он, – я чересчур расположен к вам, чтобы оставить вас в неведении. Я должен дать вам возможность пресечь клевету, которую, видимо, распускает Амели, дерзнувшая возомнить себя вашей соперницей. Сегодня поутру я заходил к вам с этой обезьяной Станиславом; он опередил меня на несколько шагов и теперь утверждает, что, подойдя к этой двери, – сказал он, указывая на дверь будуара, – он будто бы увидел вас и господина де Рюбампре в таком положении, что не посмел войти; он отскочил в полной растерянности, не дав мне времени опомниться, увлек меня за собою, и, только уже когда мы дошли до Болье, он объяснил мне причину своего бегства. Ежели бы я узнал это раньше, я не двинулся бы от вас ни на шаг и постарался бы осветить дело в вашу пользу; но воротиться обратно, раз я уже вышел, не повело бы ни к чему. Теперь же, видел ли что-нибудь Станислав или не видел, он должен оказаться неправым. Милая Наис, не дозволяйте этому глупцу играть вашей жизнью, вашей честью, вашей будущностью; немедленно заставьте его замолчать. Вам известно мое положение. Хотя я и нуждаюсь здесь в каждом человеке, я вполне предан вам. Располагайте жизнью, которая принадлежит вам. Хотя вы и отвергли мои чувства, мое сердце навеки ваше, и я готов при всяком случае доказать, как я вас люблю. Да, да! Я готов оберегать вас, как верный слуга, не надеясь на награду, единственно из удовольствия служить вам, хотя бы вы об этом не узнали. Сегодня я убеждал всех, что ничего не видел, хотя и стоял в дверях гостиной. Если вас спросят, каким образом до вас дошли сплетни на ваш счет, сошлитесь на меня. Я почту за честь быть вашим защитником; но, между нами будь сказано, только господин де Баржетон может потребовать удовлетворения от Станислава… Ежели этот молокосос Рюбампре и дозволил себе какое-нибудь безрассудство, нельзя же допустить, чтобы честь женщины зависела от поведения повесы, которому вздумалось пасть к ее ногам. Вот что я хотел сказать.

Наис поблагодарила дю Шатле наклоном головы и задумалась. Ей до отвращения наскучила провинциальная жизнь. При первых же словах дю Шатле ее взоры обратились к Парижу. Молчание г-жи де Баржетон поставило ее затейливого поклонника в неловкое положение.

– Располагайте мною, – сказал он, – прошу вас.

– Благодарю, – отвечала она.

– Как вы полагаете поступить?

– Подумаю.

Длительное молчание.

– Неужто вы так влюблены в этого мальчишку?

Высокомерная улыбка скользнула по ее лицу, и, скрестив руки, она вперила взгляд в занавеси на окнах будуара. Дю Шатле ушел, не разгадав сердца этой надменной женщины. Позже, когда ушли Люсьен и четверо верных старцев, которые, не смущаясь сомнительной сплетней, все же явились составить партию в карты, г-жа де Баржетон окликнула мужа, собиравшегося уже идти спать: он так и застыл с раскрытым ртом, не успев пожелать жене доброй ночи.

– Подите-ка сюда, мой друг, мне надобно поговорить с вами, – сказала она с некоторой торжественностью.

Г-н де Баржетон последовал за женой в будуар.

– Послушайте, – сказала она, – возможно, я поступила опрометчиво, вложив в мои заботы о господине де Рюбампре, в качестве его покровительницы, излишнюю горячность, дурно понятую как здешними глупцами, так и им самим. Нынче утром Люсьен бросился к моим ногам, как раз на этом месте, и признался мне в любви! И в ту самую минуту, когда я поднимала с полу этого юнца, вошел Станислав. Пренебрегая обязанностями в отношении женщины, блюсти которые учтивость предписывает благородному человеку в любых обстоятельствах, он раструбил повсюду, что застал меня в щекотливом положении с этим мальчишкой, хотя я отнеслась к нему, как он того заслуживал. Но вообразите, что произойдет, когда гадкая сплетня коснется до слуха этого сорванца, виновного лишь в легкомыслии! Я уверена, он нанесет оскорбление Станиславу и станет с ним драться. Помилуйте, да ведь это было бы равносильно публичному признанию в любви! Мне нет нужды говорить вам, что ваша жена чиста; но, вы сами понимаете, как пострадала бы и ваша и моя честь, вздумай только господин де Рюбампре выступить в мою защиту… Ступайте немедленно к Станиславу и самым серьезным образом потребуйте у него удовлетворения за те оскорбительные речи, что он вел обо мне; помните, что дело можно уладить лишь в том случае, ежели он откажется от своих слов публично, в присутствии многих почтенных свидетелей. Таким образом вы заслужите уважение всех порядочных людей, вы поступите, как человек умный, как человек воспитанный, и получите право на мое уважение. Я сейчас же пошлю Жантиля верхом в Эскарба, мой отец будет вашим секундантом; несмотря на свой возраст, он способен, я в том уверена, свернуть шею этому шуту, который чернит доброе имя женщины из рода Негрпелис. Выбор оружия предоставляется вам; деритесь на пистолетах, вы метко стреляете!

– Иду, – сказал г-н де Баржетон, взяв трость и шляпу.

– Отлично, мой друг, – сказала растроганная жена. – Вот таких мужчин я люблю. Вы настоящий дворянин.

И старец, счастливый и гордый, поцеловал ее в лоб, который она ему милостиво подставила для поцелуя. А женщина, питавшая к этому седовласому младенцу чувство, родственное материнскому, прослезилась, услышав, как затворились за ним ворота.

«Как он меня любит! – сказала она самой себе. – Бедняга привязан к жизни и, однако ж, готов безропотно погибнуть ради меня».

Г-н де Баржетон не тревожился о том, что завтра ему придется стоять перед противником лицом к лицу, хладнокровно смотреть на дуло пистолета, направленное на него; нет, его смущало только одно обстоятельство, и от этого его бросало в дрожь, покамест он шел к г-ну де Шандуру. «Что я скажу? – думал он. – Наис следовало бы подсказать мне главную мысль!» И он ломал себе голову, сочиняя приличествующие случаю фразы, которые не были бы чересчур смешны.

Но люди, живущие, как жил г-н де Баржетон, в вынужденном молчании, на которое их обрекают скудоумие и узость кругозора, в решительные минуты жизни принимают особо внушительную осанку. Они говорят мало, и глупостей, естественно, высказывают меньше, притом они столь долго обдумывают то, что собираются сказать, и по причине крайнего недоверия к себе столь тщательно подготавливают свои речи, что, наконец, изъясняются всем на удивление, – чудо из области тех чудес, которые развязали язык валаамовой ослице. И вот г-н де Баржетон вел себя как человек недюжинный. Он оправдал мнение тех, кто почитал его философом пифагорейской школы. Было одиннадцать часов вечера, когда он вошел в гостиную Станислава; там он застал большое общество. Он молча поклонился Амели и одарил каждого своей бессмысленной улыбкой, которая при настоящих обстоятельствах показалась глубоко иронической. Наступила мертвая тишина, как в природе перед грозой. Шатле, уже успевший воротиться, чрезвычайно выразительно поглядел прежде на г-на де Баржетона, потом на Станислава, которому оскорбленный муж с отменной учтивостью отдал поклон.

Дю Шатле понял, что за смысл таит в себе это посещение в такой поздний час, когда старик обычно лежал уже в постели: очевидно, немощную руку его направляла Наис; и, так как отношения дю Шатле с Амели давали ему право вмешиваться в семейные дела, он встал, отвел г-на де Баржетона в сторону и сказал:

– Вы желаете говорить со Станиславом?

– Да, – отвечал добряк, обрадовавшись посреднику и надеясь, что тот примет на себя ведение переговоров.

– Так пожалуйте в комнату Амели, – отвечал управляющий сборами, довольный предстоящим поединком, по причине которого г-жа де Баржетон может остаться вдовой и в то же время ей нельзя будет выйти замуж за Люсьена, виновника дуэли.

– Станислав, – сказал дю Шатле г-ну де Шандуру, – Баржетон, очевидно, пришел потребовать удовлетворения, ведь вы столько болтали насчет Наис. Ступайте в будуар вашей жены и ведите себя оба, как подобает дворянам. Не повышайте голоса, будьте отменно учтивы, короче, держите себя с чисто британским хладнокровием и не уроните своего достоинства.

Минутой позже Станислав и дю Шатле подошли к Баржетону.

– Сударь, – сказал оскорбленный муж, – вы утверждаете, что застали госпожу де Баржетон в весьма щекотливом положении с господином де Рюбампре?

– С господином Шардоном, – насмешливо вставил Станислав, не считавший Баржетона человеком решительным.

– Пусть так, – продолжал муж. – Ежели вы не откажетесь от своих слов в присутствии всего общества, которое собралось сейчас у вас, я попрошу вас озаботиться секундантом. Мой тесть, господин де Негрпелис, будет у вас в четыре часа утра. Итак, сделаем последние распоряжения, ибо дело можно уладить только при одном условии: я уже об этом сказал вам. По праву оскорбленной стороны выбор оружия за мной. Будем драться на пистолетах.

Всю дорогу г-н де Баржетон тщательно пережевывал свою речь, самую длинную за всю его жизнь; он произнес ее бесстрастно и чрезвычайно просто. Станислав побледнел и сказал самому себе: «А что же я в сущности видел?». Но у него не было иного выбора, как отказаться от своих слов перед всем городом в присутствии этого молчальника, который, по-видимому, вовсе не был расположен шутить, или принять вызов, несмотря на то что страх, отвратительный страх, сжимал ему горло своими раскаленными клещами, и он предпочел опасность более отдаленную.

– Хорошо. До завтра, – сказал он г-ну де Баржетону, надеясь все же, что дело еще может уладиться.

Трое мужчин воротились в гостиную, и все взгляды устремились на их лица: дю Шатле улыбался, г-н де Баржетон чувствовал себя как дома, но Станислав был бледен. По его физиономии некоторые женщины догадались, о чем у них шла речь. «Они будут драться!» – передавалось шепотом из уст в уста. Половина гостей держалась того мнения, что Станислав виновен: бледность и весь его облик изобличали его во лжи; другая половина восхищалась манерой г-на де Баржетона держать себя. Дю Шатле напустил на себя важность и таинственность. Посвятив несколько минут созерцанию присутствующих, г-н де Баржетон удалился.

– Имеются у вас пистолеты? – сказал Шатле на ухо Станиславу, и тот вздрогнул всем телом.

Амели поняла все, и ей сделалось дурно; женщины поспешили отнести ее в спальню. Поднялся страшный шум, все заговорили сразу. Мужчины остались в гостиной и в один голос решили, что г-н де Баржетон поступил правильно.

– Каково это вам покажется? Поглядеть – тюфяк, а держит себя по-рыцарски, – сказал г-н де Сенто.

– Полноте, – сказал неумолимый Жак, – в молодости он отлично владел оружием. Отец мне рассказывал не раз о подвигах Баржетона.

– Пустое! Поставьте их в двадцати шагах друг от друга, и они промахнутся; надобно только взять кавалерийские пистолеты, – сказал Франсис, обращаясь к Шатле.

Когда все разошлись, Шатле успокоил Станислава и его жену, уверив, что все обойдется благополучно и что все преимущества в дуэли между человеком шестидесяти лет и человеком тридцати шести лет на стороне последнего.

На другое утро, когда Люсьен завтракал с Давидом, воротившимся из Марсака обезнадеженным, вошла взволнованная г-жа Шардон.

– Слышал, Люсьен, новость? Об этом говорят всюду, даже на рынке. Господин де Баржетон чуть не убил господина де Шандура сегодня, в пять часов утра, на лугу господина де Бержерака. (Имя это дает пищу для каламбуров.) Господин де Шандур будто бы говорил вчера, что застал тебя с госпожой де Баржетон.

– Ложь! Госпожа де Баржетон ни в чем не повинна! – вскричал Люсьен.

– Я слышала, как один крестьянин, приехавший из деревни, рассказывал об этой дуэли во всех подробностях. Он видел все со своей телеги. Господин де Негрпелис прибыл в три часа утра: он был секундантом господина де Баржетона; он сказал господину де Шандуру, что, ежели с его зятем случится несчастье, он сам потребует удовлетворения. Пистолеты дал им один кавалерийский офицер; господин де Негрпелис несколько раз их проверил. Господин дю Шатле сначала возражал против проверки пистолетов, тогда обратились за разрешением спора к офицеру, и тот подтвердил, что в исправности оружия всегда полезно убедиться, ежели не хотят обратить дуэль в детскую забаву. Секунданты поставили противников в двадцати пяти шагах друг от друга. Господин де Баржетон держал себя как на прогулке. Он выстрелил первый, и пуля попала господину де Шандуру в шею, он упал, не успев выстрелить. Только что хирург из госпиталя говорил, будто господин де Шандур так на всю жизнь и останется с кривой шеей. Я спешила рассказать тебе об исходе дуэли, чтобы ты не вздумал пойти к госпоже де Баржетон и не показывался бы в Ангулеме: боюсь, как бы кто-нибудь из друзей господина де Шандура не оскорбил тебя.

В эту минуту Жантиль, лакей г-на де Баржетона, сопровождаемый типографским учеником, вошел в комнату и подал Люсьену письмо Луизы.

«Мой друг, Вам, без сомнения, уже известен исход дуэли между Шандуром и моим мужем. Сегодня мы никого не принимаем; будьте осторожны, нигде не показывайтесь, прошу об этом во имя любви ко мне. Не находите ли Вы, что лучше всего было бы провести этот грустный день у Вашей Беатриче, жизнь которой совсем переменилась в связи с этим событием и которой надобно о многом поговорить с Вами».

– К счастью, – сказал Давид, – моя свадьба назначена на послезавтра; вот тебе повод реже бывать у г-жи де Баржетон.

– Дорогой Давид, – отвечал Люсьен, – она просит меня прийти сегодня; я думаю, что придется уступить ее просьбе, она лучше нас знает, как мне следует вести себя при настоящих обстоятельствах.

– Неужели все у вас готово? – спросила г-жа Шардон.

– А вот поглядите-ка! – отвечал Давид, радуясь, что может похвалиться помещением на втором этаже, где все было отделано заново, все сияло.

Там все дышало той нежностью, что царит в доме юной четы, где подвенечные цветы и фата невесты еще венчают семейную жизнь, где весна любви отражается в каждой вещи, где все блистает белизной, чистотой, где все в цвету.

– Ева будет жить, как принцесса, – сказала мать, – но вы истратили тьму денег! Сущее безумство!

Давид улыбнулся и ничего не ответил, ибо г-жа Шардон коснулась открытой раны, которая втайне ужасно мучила бедного влюбленного: расходы настолько превысили его предположения, что приступить к пристройке во дворе не было возможности. Теща еще долгое время обречена была обходиться без своего уголка, о котором заботился для нее зять. Великодушные люди глубоко страдают, если им случается порой не сдержать обещания, внушенного, так сказать, тщеславием нежных чувств. Давид тщательно скрывал свое безденежье, щадя чувствительность Люсьена, который мог бы быть подавлен жертвами, принесенными ради него.

– Ева и ее подруги тоже не ленились, – сказала г-жа Шардон. – Приданое, столовое белье, все готово. Девушки так любят Еву, что потихоньку от нее покрыли тюфяки белой бумазеей с розовой каймой. И так получилось мило, что от одного их вида захочется выйти замуж!

Мать и дочь истратили все свои сбережения на покупку вещей, о которых мужчины всегда забывают. Зная, с какой роскошью обставляет Давид свой дом, ибо шла речь даже о фарфоровом сервизе из Лиможа, они приложили все старания, чтобы приданое не уступало приобретениям Давида. Это соревнование в любви и щедрости грозило тем, что новобрачные с самого же начала их семейной жизни должны были очутиться в стесненном положении, несмотря на всю видимость мещанского довольства, которое могло даже сойти за роскошь в таком глухом провинциальном городе, каким был в ту пору Ангулем.

Как только Люсьен увидел, что его мать и Давид прошли в спальню, убранство которой и голубые с белым обои ему уже были знакомы, он убежал к г-же де Баржетон. Он застал Наис и ее мужа за завтраком; после утренней прогулки у г-на де Баржетона появился отличный аппетит, и он кушал, как будто ничего и не произошло. Г-н де Негрпелис, старый помещик, фигура внушительная, представитель старинной французской знати, сидел подле дочери. Когда Жантиль доложил о г-не де Рюбампре, седовласый старец бросил на Люсьена испытующий взгляд: отец спешил составить мнение о человеке, которого отличила его дочь. Необыкновенная красота Люсьена так живо поразила его, что он не мог скрыть одобрительного взгляда; но в увлечении дочери он, казалось, был склонен видеть скорее мимолетную прихоть, нежели страсть, скорее причуду, нежели прочную привязанность. Завтрак кончался, Луиза могла подняться из-за стола, оставив отца с г-ном де Баржетоном, и знаком пригласить Люсьена следовать за ней.

– Друг мой, – сказала она голосом печальным и радостным в одно и то же время, – я уезжаю в Париж, а мой отец приглашает Баржетона в Эскарба, где он и пробудет, покуда я буду в отсутствии. Госпожа д’Эспар, урожденная Бламон-Шоври, с которой мы в родстве через д’Эспаров, старшую ветвь рода де Негрпелис, чрезвычайно влиятельная особа и сама по себе и благодаря родственным связям. Ежели ей угодно будет признать меня родней, я всячески поддержу наши отношения: благодаря своему влиянию она может исходатайствовать приличный пост Баржетону. Я похлопочу, чтобы двор пожелал видеть его депутатом от Шаранты, а это поможет его избранию в нашем округе. Положение депутата может благоприятствовать в дальнейшем моим действиям в Париже. Ведь это ты, мой милый мальчик, внушил мне мысль переменить образ жизни! Сегодняшняя дуэль принуждает меня на некоторое время отказаться от приемов: всегда найдутся люди, которые примут сторону Шандуров, не так ли? При таких условиях, а тем более в маленьком городе, нам не остается ничего иного, как уехать на то время, покуда не улягутся страсти. Что ожидает меня? Успех? Тогда я навсегда прощусь с Ангулемом. Неуспех? Тогда я останусь в Париже до той поры, покуда обстоятельства не сложатся так, что лето я буду проводить в Эскарба, а зиму в Париже. Вот жизнь, которая приличествует порядочной женщине, а я чересчур долго колебалась начать такую жизнь. На сборы нам достаточно одного дня, я выеду завтра в ночь. Вы, конечно, будете меня сопровождать? Выезжайте раньше меня. Между Манлем и Рюфеком я возьму вас в свою карету, и мы быстро домчимся до Парижа. Только там, мой милый, надобно жить выдающимся людям. Только с людьми равными себе следует вести знакомство. В чуждой среде задыхаешься. Притом Париж, столица мыслящего мира, явится ареной ваших успехов! Торопитесь преодолеть пространство, отделяющее вас от Парижа! Грешно допустить, чтобы ваша мысль плесневела в провинциальной глуши. Торопитесь войти в общение с великими людьми, гордостью девятнадцатого века! Приблизьтесь ко двору и власти. Ни почести, ни слава не станут отыскивать талант, прозябающий в маленьком городке. Кстати, не назовете ли вы мне какое-нибудь великое творение, созданное в провинции? А вспомните-ка вдохновенного и несчастного Жан-Жака Руссо! Как неудержимо стремился он к этому духовному солнцу, что порождает славных мира сего, воспламеняя умы в состязаниях соперничества! Ужели не пристало вам занять свое место среди светил, которые восходят во всякую эпоху? Вы не поверите, как полезно для молодого таланта, когда его ласкает высший свет. Я представлю вас госпоже д’Эспар, а в ее салон попасть нелегко; там вы встретите всех высокопоставленных особ, министров, посланников, парламентских ораторов, самых влиятельных пэров, богачей и знаменитостей. Надобно быть отчаянным неудачником, чтобы, обладая молодостью, красотой, дарованием, не возбудить участия к себе. Великие таланты чужды мелочности: они поддержат вас. А стоит только пройти молве, что вы занимаете высокое положение, и труды ваши приобретут огромную ценность. Люди искусства должны быть на виду: в этом вся задача! Итак, вам представится тысяча случаев разбогатеть, получить синекуру, субсидии от казны. Бурбоны так любят покровительствовать литературе и искусствам! Значит, будьте поэтом-католиком, поэтом-роялистом! Это не только превосходно само по себе, но вы на этом составите себе состояние. Ужели оппозиция, ужели либерализм распределяет места, дает награды и приносит богатство писателю? Стало быть, вам надо избрать верный путь и идти туда, куда идут все талантливые люди. Я доверила вам свою тайну, храните глубокое молчание и готовьтесь сопровождать меня. Ужели не хотите? – прибавила она, удивленная молчанием своего возлюбленного.

Люсьен, ошеломленный видением Парижа, которое промелькнуло перед ним, покуда он слушал эти соблазнительные речи, почувствовал, что до сей поры его мысль пребывала в дремотном состоянии, и ему представлялось, что только теперь она вполне пробудилась, так расширился его кругозор: ему показалось, что, сидя в Ангулеме, он напоминает лягушку, притаившуюся под камнем на дне болота. Париж во всем своем великолепии, Париж, который рисуется в воображении провинциала неким Эльдорадо, возник перед ним в золотом одеянии, в алмазном королевском венце, раскрывающим талантам свои объятия. Знаменитые люди братски приветствовали его. Там все улыбалось гению. Там нет ни завистливых дворянчиков, падких на колкости, которые уязвляют писателя, ни тупого равнодушия к поэзии. Там рождаются творения поэтов, там их оплачивают, выпускают в свет. Прочтя первые страницы «Лучника Карла IX», книгопродавцы раскроют кошель и спросят: «Сколько прикажете?». К тому же он понимал, что, конечно, в условиях путешествия они сблизятся, г-жа де Баржетон будет вполне принадлежать ему, и они станут жить вместе.

На вопрос «Ужели не хотите?» – он отвечал слезами, объятиями, горячими поцелуями. Но вдруг, пораженный внезапным воспоминанием, он отпрянул, воскликнув:

– Боже мой, послезавтра свадьба сестры!

Этот крик был последним вздохом благородного и чистого юноши. Узы, столь крепко привязывающие молодые сердца к семье, к другу детства, к первоисточнику чистых радостей, должны были распасться под страшным ударом секиры.

– Помилуйте, – вскричала надменная Негрпелис, – что общего между свадьбой сестры и нашей любовью? Ужели вам так лестно играть первую роль на этой свадьбе среди мещан и мастеровых, что вы не можете ради меня пожертвовать столь благородными удовольствиями? Какая великая жертва! – сказала она с презрением. – Сегодня утром я послала мужа драться из-за вас! Подите прочь, сударь, оставьте меня! Я обманулась.

Она в изнеможении упала на диван. Люсьен бросился к ней, умоляя о прощении, кляня свою семью, Давида и сестру.

– Я так верила в вас! – сказала она. – Господин де Кант-Круа боготворил свою мать, но, добиваясь того, чтобы я написала ему: «Я довольна вами!», он погиб в огне сражения. А вы ради поездки со мною не можете отказаться от свадебного обеда!

Люсьен готов был убить себя, его отчаяние было столь искренне, столь глубоко! И Луиза все ему простила, но все же дала почувствовать, что он должен искупить свой поступок.

– Идите, – сказала она в заключение, – но будьте осторожны и завтра в полночь ждите меня в ста шагах за Манлем.

Люсьен не чувствовал земли под ногами, он воротился к Давиду, преследуемый надеждами, как Орест фуриями, ибо предвидел тысячу трудностей, которые вмещались в одно страшное слово: деньги. Прозорливость Давида так ужасала его, что он заперся в своем прелестном кабинете, чтобы прийти в себя от потрясения, вызванного переменой в его судьбе. Итак, придется покинуть эту квартирку, устройство которой обошлось так дорого, и признать тем самым, что все жертвы были напрасны. Люсьену пришло на ум, что тут могла бы поселиться мать, и тогда Давиду не надо будет тратиться на пристройку в глубине двора. Его отъезд, пожалуй, даже пойдет на пользу семье; он нашел тысячу оправдательных причин для своего бегства, ибо нет большего иезуита, чем наши желания. Он сейчас же побежал в Умо к сестре, чтобы рассказать ей о повороте в своей судьбе и посоветоваться с нею. Проходя мимо лавки Постэля, он подумал, что если не представится другой возможности, то он займет у преемника отца сумму, необходимую для жизни в Париже в течение года.