Ольга Сюткина

Русская кухня: от мифа к науке

Эволюция русского рецепта

Рецепт – основа кулинарии. Мы рассуждаем о прекрасных, экологически чистых продуктах, но лишь мастерство повара сделает из них восхитительное блюдо. С рецептурной составляющей в русской кухне все было совсем не просто.

Для чего нужны рецепты? Для очень простой вещи: передачи кулинарного опыта. Разумеется, его можно было передавать и устно: от матери к дочери, от учителя – поваренку, от иностранного кухмистера – нашему подмастерью. Только у этого способа есть естественное ограничение: большое количество людей так не обучишь. Вернее, обучить можно обыденной семейной кухне. Но по мере того как кулинария становилась профессиональной областью, превращалась в квалифицированное ремесло, требовались и другие каналы обучения.

Любой народ рано или поздно проходил начальный этап развития кулинарии. Этот ранний этап развития кухни, наверное, не очень отличался на разных территориях – разве что в силу климатических или природных обстоятельств. В этом смысле древнеславянские племена вряд ли были исключением.

Разумеется, никакой строгой рецептурной составляющей для раннего этапа развития кулинарии не существует. Все определяется устной традицией племени, передающейся из поколения в поколение. Аналогичную ситуацию мы можем видеть и сейчас у коренных народов Севера: их исторические национальные блюда до недавних пор были предметом лишь устной традиции.

Но когда же появились рецепты? Ровно тогда, когда в них начали ощущать потребность. В чем она выражается? С развитием общества возникла потребность в профессиональных поварах. Точно так же происходила специализация и других областей деятельности – охоты, землепашества, ремесел, войны, религии и т. п. С развитием торговли стали доступны новые продукты и товары, использование которых требовало специальных знаний. Возникновение пищевых традиций и канона, связанного с религией, требовало унификации приготовления блюд в разных регионах.

Поэтому совсем не удивительно, что первые «рецепты» возникли у нас на заре нашей письменной истории. Что-то похожее на них можно найти уже XI веке. Для приготовления кутьи, пишется в «Вопрошании» Кирика (иеромонаха и доместика новгородского Антониева монастыря) епископу Новгородскому Нифонту (1129–1156), нужно «взять три части вареной пшеницы, а четвертую – гороха, бобов и сочевицы, также овощей вареных»11.

Такие фрагменты – редчайшее исключение в нашей письменной истории. Достаточно сказать, что следующее их появление – уже в Домострое: «Записи на весь год, что к столу подавать» (1550‐е годы). Там можно найти описания, как сытить мед, делать мазюню из редьки или готовить пастилу:

Государя и государыню кормят кашей. Гравюра по миниатюре из «Описания в лицах торжества, происходившего в 1626 году февраля 5 при бракосочетании Царя и Великого князя Михаила Федоровича с государыней Евдокией Лукьяновной из рода Стрешневых»

О пастиле яблочной. Как яблочную пастилу готовить: яблоки – в сыте, взятой вчетверо больше, да чтобы их пропитала сыта побольше; парить долго, да, протерев через сито, добавить побольше патоки; пока паришь, нужно помешивать беспрестанно и уминать, а когда загустеет, слить на доску, натерев ее патокой (да трижды пропитать доску патокой), а как смешается, слить в сосуды, но обязательно луженые медные (по-нашему, то – творила), также обмазав патокой. А из творил уж сбрасывать их как творог на блюдо и подавать к столу.

Такие описания давались лишь для простейших кулинарных операций. Никаких советов, как делать ушное или тельное, в Домострое не найти.

Этот стандарт русского рецепта успешно пережил и Смутное время, и петровские преобразования, и эпоху Екатерины II. При этом даже в первых русских поварских книгах (которые вроде как должны были состоять из рецептов) были различные отклонения. К примеру, «Поваренные записки» Сергея Друковцова (1779) не стремились к подробному изложению12:

О супах

Взять говядины, обланширить, положить капусты по пропорции, украйнского сала толченого, накатить бульоном белым, и варить пока поспеет.

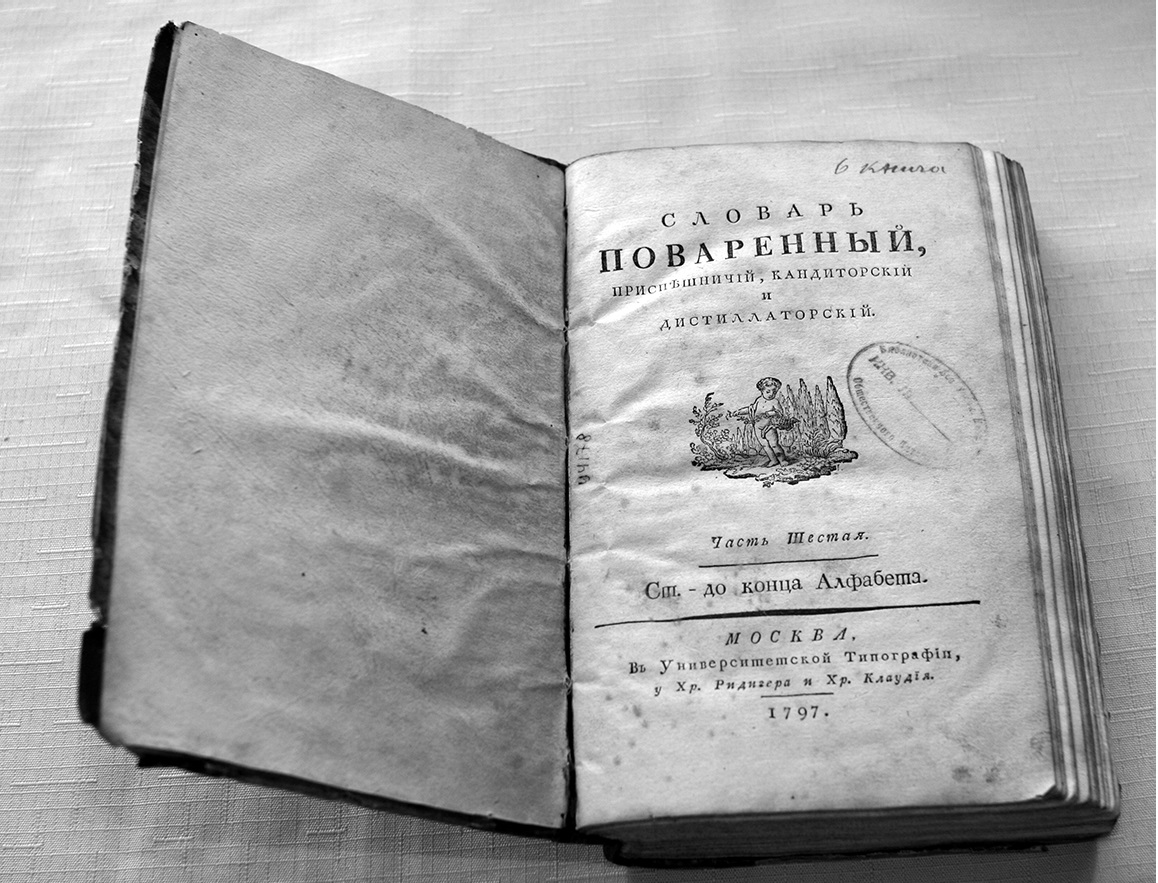

На этом фоне автор «Словаря поваренного, приспешничьего, кандиторского и дистиллаторского» (1795–1798) Василий Лёвшин проявляет просто энциклопедическую дотошность13:

Социска из ломтя говядины

Взяв ломоть говядины шириною в две ладони, а толщиною пальца в два, разрежь поперек надвое, чтоб ширина осталась та же; разбей обухом, чтоб еще раздалась больше; после чего обравняй края. Обрезки изруби с говяжьим салом, петрушкою, цибулею, печерицами, двумя луковками шалота, несколькими листками базилику; изрубив мелко, приправь солью и перцем; замеси этот фарш на четырех яичных желтках, наложи оного на ломти говядины и сверни подобием социски; опутай нитками и вари в кастрюле соразмерной величины в малой доле бульона, с рюмкою вина белого, солью, перцем, одною луковицею, двумя гводками гвоздики, одним корнем моркови, корнем пастернаку, и вари на малом огне. После отвар процеди сквозь сито и облей оным социски. Можно же эти социски подавать с рагу из огородных растений; а когда подавать их холодные, надобно социски варить до тех пор, как сок почти весь выкипит; тогда остудив, подавать на салфетке.

И хотя блюдо это современную сосиску совсем не напоминает, было оно и вкусным, и красивым.

Однако готовить по этим рецептам сегодня трудно. Прежде всего потому, что их нельзя назвать рецептами в привычном смысле. Рецепт сегодня – это почти технологическая карта, с точным весом всех ингредиентов, пошаговыми действиями и откорректированной температурной обработкой. Не просто «возьми яиц 40 шт.», а точный вес продуктов, даже с советами, какой температуры они должны быть. За прошедшее время повара хорошо поработали над кулинарными рецептами.

В старинной русской кухне все совсем не так. Не очень понятно, мог ли готовить по ним человек, далекий от поварского искусства. Вероятно, они писались для людей, разбиравшихся во всех кулинарных операциях, то есть для квалифицированных поваров, которым нужно было лишь подсказать идею нового блюда и дать краткое описание способа приготовления. Со всем остальным читатель должен был справляться сам.

Сложившийся у нас исторически рецептурный формат до начала XIX века не предусматривал никакой конкретики. Впоследствии европейское влияние привнесет в нашу кухню более подробный стандарт рецепта, который проявляется уже к 1830–1850‐м годам в творчестве таких кулинаров, как Екатерина Авдеева, Герасим Степанов, Игнатий Радецкий.

Щи русские ленивые

(Potage tchy à la russe; Потаж тши а ля рюсс)

Очистить и разрезать на 8 частей кочан свежей капусты и по штуке кореньев, т. е. сельдерея, порея, моркови и петрушки, обланжирить, когда закипит, отлить на дуршлаг, перелить холодною водою и сложить обратно в кастрюлю. Между тем положить в кастрюлю кусок говядины с верхним жиром, налить водою и обланжирить; когда закипит, выбрать говядину в холодную воду, вымыть, разрезать на доске порционными кусками, сложить в кастрюлю к капусте, налить процеженным сквозь салфетку бульоном, снабдить по вкусу солью, пряностями и сварить до готовности. За 15 минут до отпуска запассеровать на масле немного муки, развести бульоном, процедить во щи, прокипятить, снять сверху жир, залейзеновать льезоном 14 … и опустить немного рубленой зеленой петрушки и перцу.

Из книги Игнатия Радецкого «Санкт-Петербургская кухня» (1862)

Здесь уже есть меры веса, объема, времени. И пусть они относятся еще далеко не ко всем операциям, шаг вперед очевиден.

Другой причиной детализации к середине века становится демократизация самой кухни: поварская специальность перестала быть уделом узкой группы профессиональных поваров и приобрела популярность среди домашних хозяек. Резкое расширение системы общественного питания – ресторанов, трактиров и т. п. (связанное с ростом городского населения) – делает эти советы особенно популярными.

При этом на первый план выходит грамотная экономия продуктов, точный расчет их расходования. А это уже шаг навстречу расцветшему через полвека принципу «социализм – это учет и контроль». В кулинарной сфере он обязан еще Елене Молоховец, которая, будучи выпускницей Смольного института благородных девиц, обучалась там в том числе бережливости:

Для этого я, во всех помещенных мною кушаньях, назначила, по возможности, точно определенную пропорцию всех составных частей их, пропорцию на 6 человек, и, под описанием каждого почти кушанья, назначила реестр выдачи, потому что, не имея перед глазами реестра всего того, что входит в состав кушанья, не только хозяйка, но даже и повар, который исключительно тем занимается, не в состоянии вдруг припомнить всего, вследствие чего, в продолжение целого утра до самого обеда, приходится, несколько раз, ходить в кладовую, то за тем, то за другим, что, не говоря уже о том, что скоро наскучит, но и чрезвычайно затруднительно для самой хозяйки, а при светской жизни даже и невозможно.

И наконец, еще одна серьезная причина, повлиявшая на эволюцию русского рецепта, – это процесс стандартизации продуктов. Речь идет не только о полуфабрикатах (говоря современным языком), но и о базовых кулинарных продуктах – муке, молоке, мясе, масле, сахаре и т. п.

Дело в том, что весь XIX век в России совершенствовалась система общественного и государственного контроля над продуктами. С другой стороны, развитие торговли (особенно в крупных городах) привело к достаточно четкой классификации тех или иных продуктов. Все понимают, что яйца могут быть разных категорий, а, скажем, «шварцовское масло» не в пример лучше «майского». В этом смысле появление стандартных категорий продуктов приводило к детализации рецептов, которая позволяла теперь давать более точные указания, исходя из четкого представления о качестве (жирности, плотности, степени помола и т. п.) продуктов. В «Поваренной книге русской опытной хозяйки» (1911) Е. А. Авдеева и Н. Н. Маслов рассказывают:

Телятина бывает в продаже двух сортов: мясо телят, откормленных исключительно молоком, составляет первый сорт, а телят обыкновенных, кормленных без особенного тщания, но все-таки довольно жирных и мясистых – второй сорт. Мясники, конечно, ухитряются продавать всякого теленка под видом первого сорта, а хозяйки, по неопытности, легко попадаются впросак и даже иногда покупают вместо телятины козье мясо.

Начало XX века – новый этап в истории отечественной кулинарии, именно в профессиональном отношении. Незадолго до этого времени открылись первые поварские школы. В 1888 году возникла Первая петербургская школа поваров и кондитеров, организованная Русским обществом охранения народного здравия. В работе этой школы приняли участие немало известных ученых. В ней же была собрана первая в России крупная кулинарная библиотека. Другое подобное учреждение – Практические курсы поварского искусства при Императорском женском патриотическом обществе (которые за 20 лет окончило 8 тысяч человек). Аналогичные школы появлялись в Москве и некоторых провинциальных городах. Например, в Харькове в 1899 году была основана школа Зинаиды Неженцевой. Целью подобных заведений было распространить знание о поварском деле, показать, что этому может профессионально научиться любая неленивая хозяйка.

Несмотря на то, что кулинария в России всегда была важной составляющей бытовой культуры, она, казалось, «висела в воздухе». Специалисты-повара появлялись словно из ниоткуда, целенаправленно никто их не обучал. Автор вышедшего в 1899 году первого российского кулинарного учебника Пелагея Александрова-Игнатьева справедливо указывает на последствия такого порядка: «Мальчику, отданному в учение на кухню к повару, последний не преподает в системе общих правил приготовления мяса, рыбы и проч. И не объясняет, почему нужно делать известное блюдо так, а не иначе, а показывает только саму технику приготовления. Вследствие такого неумелого обучения у поваров очень развита скрытность, т. е. если какой-нибудь из них умеет особенно и лучше других приготовлять известное блюдо, то он никогда не поделится своим секретом с товарищем»15.

Михаил Игнатьев со своей супругой Пелагеей. Начало 1900‐х

Собственно, работы самой Пелагеи Павловны и стали, наверное, главным образцом русского дореволюционного рецепта, четким, ясным, детальным, рассчитанным на обычную домашнюю хозяйку.

Пройдет еще немного времени, и в 1917‐м фунты, унции и золотники будут заменены на граммы и литры. Возникшая в конце 1920‐х новая советская кулинария сделает упор на массовую общественную кухню. Сборники рецептур станут публиковать меню из расчета на 100 человек. Будет введено «раздельное питание» – рецепты для столовых первой, второй и третьей категорий. Содержание мяса в них, даже в одном блюде, будет различаться чуть ли не в два раза.

В 1955 году вышел знаменитый «Сборник рецептур блюд», содержащий около 1500 рецептов. Он включал в себя и традиционную кухню, и национальные кулинарии. Большинство таблиц в нем состояло из трех колонок. Расчет был на абсолютно разный контингент питающихся. Первая колонка предназначалась для ресторанов. Вторая – для кафе и столовых открытого типа. А третья – для рабочих столовых, столовых в учебных заведениях. Отличались они друг от друга количественным составом продуктов. Третья колонка было, конечно, более бедная: намного меньше масла, мяса. Например, если выход порционного куска в первой колонке – 100 г, то во второй – 75, а в третьей – 50.

В советское время будет сделан и другой вклад в эволюцию рецепта. Почему в СССР все выпускаемые в общепите торты «Киевский», «Прага», «Полет» крайне редко готовились в домашней кухне? Ведь многие «домашние» торты нисколько не уступали им в трудоемкости, тоже требовали изрядных навыков и мастерства.

Дело в том, что все «общепитовские» советские торты имели рецептуру, утвержденную по ГОСТу или другому документу, предусматривающему массовое приготовление.

Бисквитный торт «Сказка»

Выпечь бисквит в полуцилиндрических формах, разрезать его на три пласта, прослоить шоколадным кремом, склеить и пропитать сиропом. Поверхность и бока торта смазать шоколадным кремом и загнутым кондитерским гребешком или широкой зубчатой трубочкой нанести вдоль торта волнистые линии. Нижнюю часть боков торта посыпать крошкой; из кондитерского мешка с трубочкой нанести крем в виде сучков. Часть крема (25%) не смешивать с какао-порошком. Этот крем окрасить пищевыми красками и украсить им торт. Украсить торт фруктами или цукатами.

Для теста: мука 105, крахмал картофельный 26, сахар 129, меланж 216, эссенция 1,3; для бисквитной крошки: мука 3,5, крахмал картофельный 1, сахар 4,5, меланж 7,5; для крема: сахарная пудра 110, масло сливочное 207, молоко сгущенное 83, какао-порошок 20, коньяк 0,7, ванильная пудра 1; для сиропа: сахар 109, коньяк 10, эссенция 0,4, вода 120; для отделки: фрукты (цукаты) 51. Выход 1 кг.

Рецепт из книги «Кулинария» (1955)

Вопрос, можно ли было в домашней кулинарии взять 105 г муки, 26 г крахмала, 129 г сахара и т. п. для выхода 1 кг изделия, носит риторический характер. Но именно такая раскладка и предусматривалась «Сборниками рецептур» для общественного питания.

Вот почему повторить эти рецепты удавалось далеко не каждой хозяйке. Кроме того, «именные» торты затруднительно было испечь дома и по самой банальной причине – из‐за отсутствия нужных продуктов: орехов, мака, ванили…

Домашние рецепты расходились «по рукам» среди знакомых, а рецептуры магазинных никто из «непрофессионалов» не знал. Попытки переложить инструкции общепита на язык домашней кухни время от времени предпринимались. Один из классических советских авторов, создавший неустаревающее кондитерское руководство для домохозяек16, – Роберт Петрович Кенгис. Выходившие с конца 1950‐х годов его книги для многих стали настольными.

Отталкиваясь от стандартных, базовых рецептов, Кенгис стремился адаптировать их для домашних условий. Принцип его книг прост: от видов теста – к конкретным кулинарным изделиям. Популярность и тиражи этих изданий наглядно показывали интерес к ним со стороны домохозяек. Впрочем, ряд его книг был адресован и профессиональным поварам.

Сегодняшний российский рецепт – продукт долгой эволюции. Многочисленные его модификации связаны как с ростом поварской квалификации, так и со спросом со стороны непрофессиональных кулинаров. Общий интерес к кулинарии «как хобби», ставший актуальным еще с 1960‐х, несомненно, сделал рецептурные каноны более демократичными. А возможность познакомиться с иностранной кухней с 1990‐х годов создала удивительный сплав, новую кулинарную норму, воспринявшую лучшие отечественные и зарубежные традиции.

Кто и как изучал русскую кухню

Итак, в русской гастрономии, к сожалению, не было принято записывать рецепты. В связи с этим конец XVIII века стал очень важным временем для нашей кухни: начали появляться первые кулинарные книги. Их авторам приходилось не только решать задачу публикации рецептов, но и подводить некоторые итоги прошедшего столетия, связанного с мощным притоком кулинарных знаний из Европы. По сути дела, была предпринята попытка систематизировать всю «новую гастрономию». К концу XVIII века в стране сложилось весьма своеобразное понимание заграничной кухни и технологии приготовления заимствованных блюд.

Каковы основные тенденции в развитии русской гастрономической литературы тех лет? Что является главным содержанием кулинарных книг той эпохи?

У них несколько направлений. Первое – это демонстрация западных поварских достижений. Щи да кашу, похоже, были убеждены авторы той эпохи, – это ведь каждая баба знает, как готовить. Другое дело пупьеты, пастеты, рисольеты и прочие западноевропейские кулинарные хитрости. Вот они, кулинарные приемы, блюда, названия, которые могли бы обогатить нашу кухню. Здесь действительно был простор для привития новых вкусов публике. Знакомство с иностранным опытом не мешало собирать и анализировать достижения собственной гастрономии. В этом отношении работы Сергея Друковцева, Николая Осипова и особенно Василия Лёвшина неоценимы. Знаменитый термин «русская поварня», означающий перечень отечественных рецептов, впервые появляется в многотомном лёвшинском «Словаре поваренном, приспешничьем, кандиторском и дистиллаторском», издававшемся в 1795–1798 годах. И хотя в своих публикациях он сетует, что многие рецепты утеряны и не дошли до наших дней, нужно признать, что его собрание – один из самых полных перечней блюд исторической поварни.

Лёвшин не был профессиональным кулинаром. Он принадлежал к просвещенному дворянству, происходил из небогатой семьи, зарабатывавшей более службой, чем доходами от поместья.

Отметим сразу: труды Лёвшина настолько разнообразны и многочисленны, что при желании из него можно «надергать» цитат, подтверждающих все что угодно. Сегодня Лёвшин причисляется то к почвенникам, то, наоборот, к «русским европейцам». Оставим его переводческие труды – а их было свыше 80, состоящих из 190 томов. Но даже в кулинарных и домоводческих сочинениях можно найти противоречащие друг другу идеи.

Показательна фраза из его предисловия к книге «Русская поварня» (1816):

Простые из отечественных произведений приготовления пищи должны были уступить чужеземным, многосложным… многими несвойственными нам приправами набитым, но зато и вредным здоровью приготовлением, так что даже сведения о русских блюдах почти совсем истребилось17.

Сквозящее в этих словах чувство утраты не случайно. Лёвшин лишь констатирует реальный факт. Действительно, к концу XVIII века множество русских блюд стали частью истории. И какие-нибудь «юрма» или «тавранчук» говорили обычному москвичу или петербуржцу начала XIX столетия не больше, чем нашему современнику.

И все-таки отчего сегодня стоит вспомнить этот труд? Считается, что это была первая книга о русской кухне. Это, конечно же, не так. В течение двух последних десятилетий XVIII века вышло более десятка подобных изданий. Некоторые из них – незатейливые переводы с французского. Однако были и работы совершенно оригинальные по содержанию, описывающие именно русскую кухню. Так, книга Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» (СПб., 1790) – одна из них. Вот несколько коротких рецептов оттуда:

Квас. Кислые шти

Квас яблочный

Возьми десять фунтов сухих яблок, перебравши их, семечки выбрось вон, положи в бочку и налей березовою водою; потом закупоря поставь в ледник до лета.

Кислые шти

Возьми винного и ржаного солода по одной мере; пшеничной, ржаной и гречневой муки по одному четверку. Смешавши все то вместе, облей кипятком и разбивай комья веслом часа три или четыре; а впрочем, поступай во всем так, как сказано о делании красного кваса. См.: КВАС.

Кислые шти пузырные

Возьми четыре четверика муки ситной; пшеничной, крупитчатой и гречневой по пяти фунтов; хорошего ячного солоду четверик; смешавши все сие вместе, сделай раствор на теплой воде и бей не менее двух часов, чтобы все комья разбились; потом обвари кипятком и мешай довольно. После того вливши туда холодной колодезной воды, поставь на льду в котлах, чтобы гуща опала на дно. Потом слей то сусло в особый чан; заквась хорошими дрожжами; и положи десять фунтов сухой мяты; и не давая много закисать, слей в бочки, положа в каждую из них по горсти соли. Через четыре дня будут кислые шти готовы к употреблению.

Сам Лёвшин же, хоть и выражает сожаление о забытых русских блюдах, все же считает, что русская кухня должна была вобрать все лучшее, что было придумано в мире, и тем самым стать разнообразнее, полезнее, изящнее.

Эта же мысль встречалась еще у Лёвшина во «Всеобщем и полном домоводстве» (1795):

…сношение с иностранцами открыло глазам нашим, что нужды и оттого происходящие изобретения довели науку сию [домоводство] у других европейских народов к множайшему совершенству… Начали [и у нас] читать экономических авторов, отчасти подражать деятельно, однако все это происходило слабо…18

Знакомство с иностранным опытом благотворно повлияло бы на русское домоводство и кухню. Эту идею позднее развивает Лёвшин. Не случайно девять десятых его знаменитого «Словаря поваренного» посвящены описанию блюд разных стран. Именно тех, что впоследствии стали частью русской кухни: майонезы, макароны, соусы и десерты.

В. А. Лёвшин. Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский (1797)

Василий Лёвшин считал своей задачей именно совмещение старинной русской кухни и европейской традиции. И это не случайно: развитие национальной кухни вне международного контекста невозможно, как невозможно гармоничное развитие изолированной от мира культуры вообще. Русская гастрономия часто заимствовала блюда, кулинарные приемы и просто названия. Вот уже многие столетия она является кухней метрополии, впитавшей в себя поварские традиции множества народов.

Русская культура начала XIX века пронизана французским влиянием. Чем, собственно, кулинария должна была отличаться от других сфер – моды, литературы, – чтобы не испытывать на себе этого воздействия?

Одним из символов сотрудничества двух кухонь на многие годы (если не сказать столетия) вперед стало творческое наследие классика французской кулинарии Мари-Антуана Карема. Посетивший Россию всего на несколько месяцев в 1819 году, он успел стать кумиром для русских поваров и любителей «высокой кухни». Он заслуженно пользуется славой одного из отцов-основателей новой русской кухни XIX века.

Впрочем, следует отметить, что разговор об иностранном влиянии не должен внушать мысли о том, что наша национальная кулинария утратила аутентичность. В отечественной литературе издавна утвердилось мнение, что первая половина XIX века в России – это период активной экспансии европейских блюд и застольных привычек. Однако не стоит забывать и о славянофильской тенденции, проявившейся позже, в частности, в попытках возродить старомосковскую кухню в новых условиях в пику западному влиянию. Засилье иностранщины, набившее оскомину большинству здравомыслящих людей, стало в тот период уж слишком очевидным и не могло не вызвать протестов «славянофильской» оппозиции. Привычное противостояние ее «западникам» было значительно сложнее, чем принято считать, и имело неочевидные последствия для нашей кухни.

Главная польза этого «соревнования» состояла в активном развитии обоих направлений: ориентация кухни на Францию, как некий вектор для движения вперед, и кулинарии, продолжающей исконно русские традиции. Каждое из этих направлений имело в середине XIX века своих ярких представителей. Так, Игнатий Радецкий, долгое время проработавший кулинаром за границей, волей-неволей стал лидером первого направления. Даже название его книги «Альманах гастрономов» повторяет заглавие выходившего в 1803–1812 годах во Франции «Альманаха гурманов» Гримо де Ла Реньера. Радецкий творчески попытался соединить в себе две национальные кулинарии.

Современник Радецкого повар Герасим Степанов прославился своими монументальными гастрономическими трудами. Изданный в 1851 году «Последний труд слепца-старца Герасима Степанова» увенчал его карьеру гастронома и писателя. Несомненный авторитет русской кухни, он более 55 лет провел за плитой, начав карьеру «мальчиком на побегушках» и дослужившись до, как сейчас сказали бы, шеф-повара. Написанные им руководства были весьма популярны среди русской публики. Его изданная в 1836 году «Полная ручная хозяйственная книга» была обнаружена в библиотеке А. С. Пушкина. Степанов образно описывал русские и заимствованные блюда, но основной акцент делал на изложении традиционных отечественных поварских секретов.

Не менее важны для нашей культуры труды Екатерины Авдеевой – первой женщины в России, выпустившей кулинарную книгу. Впрочем, кулинария была лишь частью ее огромного писательского таланта, после нее осталось множество этнографических и прикладных работ. Авдеева – недооцененный автор. Знакомство с ее работами опровергает представления о некоей единой русской кулинарии. Авдеева – один из последних кулинарных авторов, описывавших именно патриархальную кухню России.

Русская жизнь менялась, наступали новые времена.

Я почувствовала радость от осознания того, что могу быть полезной моим соотечественникам, так как я могу сказать без хвастовства, что моя книга о домашнем хозяйстве, изданная в 1861 году, в эпоху отмены крепостного права, избавила от больших трудностей многих землевладельцев, когда они оказались внезапно без слуг, поваров, абсолютно не владея кулинарным искусством19.

Это письмо Елены Молоховец подвело своеобразный итог развития русской кухни и зафиксировало новый ее этап, когда профессия повара стала свободной и уважаемой.

Книга Молоховец стала краеугольным камнем отечественной гастрономии. Подробнейший труд, в котором представлено скрупулезное описание блюд, технология их приготовления с точными мерами продуктов и временем приготовления, учетом сезонности, постов и возможных затрат на продукты. Почти 400 страниц убористого текста содержали более 2000 описаний разных кушаний, свыше 1000 советов по приготовлению различных запасов, а всего давалось более 4000 советов (в окончательном варианте книги).

На книге Молоховец воспитывались целые поколения. С ее популярностью можно сравнить лишь популярность «Книги о вкусной и здоровой пище». Для многих людей издание Молоховец было символом спокойной и обеспеченной жизни.

Таких книг-символов в нашей гастрономии было немного. Пожалуй, последний дореволюционный пример – великая работа Пелагеи Павловны Александровой-Игнатьевой «Практические основы кулинарного искусства». На ней выучилось бесчисленное количество профессиональных поваров и любителей. Более ста лет ее автор – признанный мастер и учитель. При этом судьба Александровой-Игнатьевой очень драматична. После революции она осталась верна профессии – много лет преподавала пищеведение в Первой практической школе поварского искусства и домоводства в Ленинграде. В 1927 году ей удалось переиздать свою книгу в сокращенном виде. В 1932 году у нее вышли еще два пособия по общественному питанию, дальше – тишина. От родственницы «врага народа» отвернулись все. Умерла она в 1953 году в Ленинграде, чуть более месяца не дожив до 81 года.

И все-таки русская кухня развивалась не только благодаря поварам и кулинарам. Говоря о развитии нашей гастрономии, нельзя пройти мимо целой плеяды людей – историков, этнографов, да и просто талантливых любителей, внесших в свой вклад. Николай Костомаров, Иван Забелин, Дмитрий Зеленин – выдающиеся историки, положившие начало изучению нашего старинного быта. Именно им мы должны быть благодарны за «выловленные» в старинных рукописях и грамотах мельчайшие детали ушедших эпох, за дотошное и вместе с тем понятное сегодняшнему человеку описание вкусов и застольных порядков, манеры подачи блюд и технологии их приготовления, которые были характерны для наших предков 500–800 лет назад.

Николай Верещагин – талантливый ученый, изобретатель, подвижник. Именно ему мы обязаны вологодским маслом на наших столах. Он стоял у истоков крестьянской кооперации, промышленного масло- и сыроделия, расширения экспорта этих традиционных продуктов в Европу, продуктов, которые не были забыты и в советскую эпоху.

Говоря о нашей послереволюционной жизни, мы всегда задавали себе вопрос: была ли советская кухня логичным продолжением великой русской гастрономии? Или стала лишь случайным «зигзагом» истории?

Конечно, советская кухня – прямая наследница кухни дореволюционной. Но многие из тенденций 1920–1930‐х – создание промышленных гигантов, увлечение концентратами, консервами, внедрение в практику науки о лечебном питании – были не только в СССР, но и в западных странах. Другое дело, что в СССР в это была привнесена огромная идеологическая составляющая. У этой кухни были большие достижения, но были и трагические ошибки.

Наша кухня никогда не была единой. И до революции она делилась на крестьянскую и городскую, кухню фабричных рабочих и интеллигенции, купеческую и аристократическую, православную и раскольничью. Стоит также обратить внимание на национальные, географические особенности. В этом отношении социалистический период изменил не много. Да, была попытка создания новой модели питания. Удалась ли она – вопрос спорный и сегодня. Советский проект – это гигантский эксперимент, изменивший пищевые традиции и «кухонную» память народа. Нигде в мире ничего подобного не происходило. И итоги его еще предстоит осмыслить.

Разговор о советской кулинарии был бы невозможен без упоминания Анастаса Ивановича Микояна. С 1930 года он – народный комиссар снабжения, с 1934 года – нарком пищевой промышленности, отвечающий за обеспечение населения продуктами питания. Мы далеки от того, чтобы идеализировать образ сталинского соратника, но Микоян навсегда останется инициатором коренной реформы советской пищевой промышленности и кулинарии. И даже этого уже достаточно, чтобы человек вошел в историю своей страны – не историю вождей, генсеков и президентов, а историю людей, действительно изменивших жизнь миллионов наших сограждан.