Ольга Прилепова

Родословная йоги с древнейших времен до наших дней. Часть I

Период европейской колонизации

С XVI века начинается период колонизации Индии европейцами. В 1498 году берегов Индии достигли португальцы во главе со знаменитым путешественником Васко Да Гама, а 1510 году Португалия обосновала свою колонию в Гоа.

Но еще до Васко Да Гама до Индии добрался русский купец Афанасий Никитин, оставивший интересные описания в своей книге «Хождение за три моря».

«Познакомился я со многими индусами и объявил им о своей вере, что я не бусурманин, а христианин, и они не стали от меня скрывать ни об еде своей, ни о торговле, ни о молитвах и жен своих от меня не прятали; я расспросил все об их вере, и они говорят: веруем в Адама, а Бут (идол, в данном случае индийский бог Шива) – это Адам и род его весь. Вер (в данном случае каст) в Индии всех 84 веры, и все веруют в Бута, а вера с верою не пьет, не ест, не женится».

«И тут есть Индейская страна, и люди все ходят наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а все ходят брюхаты, а дети родятся на всякий год, а детей у них много. А мужики и жонкы все нагы, а все черны. Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку…»

В 1595 году в Индию пришли голландцы, основав свою факторию – торговое поселение – в Мадрасе. В 1664 году французы основали колонию в Пондичерри. Были колонии также у Дании.

Однако, как известно, окончательно колонизовала Индию Британская Империя. Нужно сказать, что у англичан не сразу получилось найти Индию, потому что они искали ее… в Северном Ледовитом океане. Первым искал Индию поступивший на английскую службу генуэзец Джованни Кабото. От арабских купцов он знал, что драгоценные пряности «родятся» в каких-то странах, расположенных далеко к северо-востоку от «Индий». А поскольку Кабото считал Землю шаром, он сделал логический вывод, что далекий для индийцев северо-восток – «родина пряностей» – является близким для итальянцев северо-западом. Его план был прост – сократить путь, начав движение от северных широт. Индию Кобото не нашел, но нашел остров Ньюфаундленд и исследовал побережье Канады.

Потом Индию в Северном Ледовитом океане искал англичанин Ричард Ченслор, но попал в Россию. Потом был еще целый ряд мореплавателей, сделавших множество открытий в арктическом поясе Северной Америки. Первым англичанином, действительно посетившим Индию в 1579 г., был Томас Стивенс.

В 1600 г. была создана первая Британская Ост-Индийская компания. С начала XVII века англичане начинают осваивать индийские территории, основывая свои торговые поселения и колонии. Часть территорий была выкуплена, но большая часть отвоевана оружием в сражениях с французами, моголами и местными раджами. К 1859 г. Индия была полностью колонизирована, перешла под власть британской королевы и получила название «Британская Индия».

В отличие от прежних завоевателей, которые оседали здесь, ассимилировались с местным населением и считали эту страну своим домом, англичане рассматривали Индию только как источник извлечения богатств, превращая ее в аграрно-сырьевой придаток. Это обескровливало страну и приводило к ее обнищанию. Кроме того, что англичане вывозили из страны золото, драгоценные камни, произведения искусства, они обложили местное население огромными налогами. Голод, эпидемии холеры, чумы стали регулярными. Только в XIX веке голод семь раз захлестывал страну и унес жизни 1,5 миллионов человек.

Разорение и притеснение местного населения побуждало его к вооруженному сопротивлению. В 1857 году вспыхнуло индийское народное восстание, получившее название Восстание сипаев и оцененное историками как Первая война за независимость. Восстание продлилось 2 года и положило конец власти Британской Ост-Индской компании, заменив ее прямым правлением английской короны. В конечном итоге восстание было жестоко подавлено, тысячи индийцев были подвергнуты пыткам и жестоко казнены.

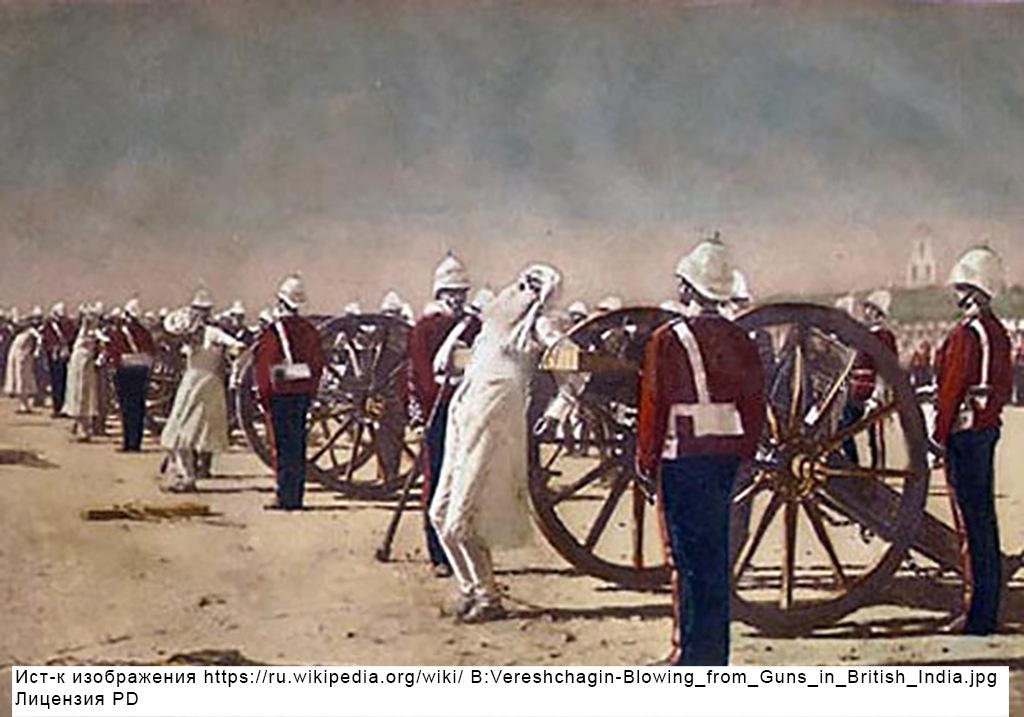

В частности, британцы придумали новый вид казни, который они называли «дьявольский ветер». Осужденных привязывали к жерлу пушек и стреляли из них прямо в тело осужденного. Эта жуткая казнь изображена на картине русского художника В. Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами».

Картина русского художника В. Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами».

Борьба за независимость

В 1885 году возникла партия «Индийский национальный конгресс». Возглавивший его Махатма Ганди разработал тактику ненасильственной борьбы против колонизаторов, которая подразумевала бойкот английских товаров, отказ от сотрудничества с англичанами и т. п. В 1942–1943 гг. территорию Бенгалии, север и восток Индии охватил голод, жертвами которого стали 5,5 миллионов человек. Голод был результатом реквизиций риса и другого зерна, предпринятого английской администрацией и, по мнению некоторых исследователей, это было сознательным ударом Великобритании по индийскому населению, поддержавшему антибританское движение. На фоне трудностей и войн XX века борьба индийцев за независимость увенчалась успехом, но Британия разделила страну на 2 части – Индию и Пакистан.

Современная Индия – это активно развивающаяся страна с быстро растущей экономикой, сохранившая, несмотря на глобализацию, свою самобытность. Удивительно, как стране, которая на протяжении большей части своей истории находилась под властью чужеземных правителей, удалось сохранить свою культуру и традиции! В Индии сохранилась древнейшая религия, храмы, ритуалы, священные тексты. Население Индии, несмотря ни на какую глобализацию, по-прежнему носит традиционную одежду. Древнейшая медицинская наука – аюрведа – сохранилась и развивается, несмотря на то что в Индии создано огромное количество современных фармацевтических предприятий, продукция которых продается во многих странах. Сохранилось множество местных языков и наречий, традиционная музыка, танцы, древние праздники. Ну и, конечно, йога, которая, зародившись в Индии, сегодня покорила весь мир.

Касты и варны

На протяжении тысячелетий в Индии существовала кастовая система – социальное деление общества на сословия. Всего таких сословий четыре: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Кастовая система – очень древняя традиция, в Индию она пришла вместе с ариями. Касты или варны упоминаются в древнейшей священной книге ариев – Ригведе. В ней есть гимн, который называется «Пуруша-сукта». Согласно этому гимну, изо рта первочеловека Пуруши появились брахманы, из рук – кшатрии, из бедер – вайшьи, а из ног шудры.

Брахманы – это высшая каста священнослужителей, духовных наставников, монахов, высших государственных советников, а также писарей, счетоводов, землевладельцев. Вторая по значимости варна – кшатрии. Это варна воинов и правителей. Вайшьи – это варна ремесленников, торговцев, земледельцев (владеющих собственной землей). Шудры – низшая каста крестьян, рабочих, слуг, уборщиков и т. д… К этой касте также относятся артисты.

Представителей трех высших каст называют дваждырожденными – под вторым рождением понимается инициация мужчин, которая осуществляется по достижении ими определенного возраста (8 – 12 лет), и которая дает право участвовать в религиозных ритуалах. Обряд называется упанаяна и символизирует второе – духовное – рождение. В ходе него молодой человек получает священный шнур, который носит через плечо, и новое имя и формально допускается к изучению Вед.

Помимо этих четырех каст существует еще внекастовое население: люди, не относящиеся ни к одной из каст. Раньше их называли неприкасаемыми, сегодня называют далитами – угнетенными. Они занимали самое низшее социальное положение и подвергались дискриминации. Для них существовало множество запретов. Например, им нельзя было заходить в дома представителей высших каст, брать воду из колодцев, посещать храмы. Среди доступных им занятий – уборка мусора, забой скота, выделка шкур, рытье могил и т. п. Считалось, что неприкасаемый может осквернить людей из высших каст, поэтому они избегали даже дотрагиваться до того, к чему прикасался далит. По самой распространенной версии, далиты – это потомки автохтонных племен, проживавших на территории Индии до прихода ариев.

Эти группы делятся на множество подгрупп, которые называются джати и которых насчитывается до нескольких тысяч. Джати означает более мелкую иерархическую общность, которая предполагает не только профессиональную, но и этническую и территориальную характеристики, а также принадлежность к определенному клану. Принадлежность к той или иной варне передается по наследству, а браки традиционно заключались только внутри своей варны. Преодолеть кастовый барьер было практически невозможно.

В 1949-м году после обретения независимости в Индии была принята новая конституция, согласно которой кастовая система была законодательно отменена, а все касты были объявлены равноправными. В современной Индии власти ведут беспощадную борьбу с кастовой дискриминацией. Дискриминация по кастовому признаку является уголовным преступлением. Согласно конституции, всякая дискриминация на кастовой основе запрещена, а за вопрос о касте при приеме на работу придется заплатить штраф. Правительство целенаправленно проводит политику помощи низшим кастам. Для них резервируются квоты в образовательных учреждениях, на государственных должностях и в парламенте, их детей принимают бесплатно (или за половину платы) в школы, для них выделены места в институтах. Но бороться с тем, что существовало тысячелетиями, нелегко, поэтому неформально кастовые традиции в Индии продолжают существовать, хотя и сильно размываются, благодаря беспощадной борьбе властей с кастовой дискриминацией. Потихоньку ситуация меняется, например, чаще заключаются межкастовые браки, особенно в городах. Раньше такое было немыслимо. Насколько нереально было преодолеть варновые барьеры и перейти из одной касты в другую можно проиллюстрировать легендой о мудреце Вишвамитре.

Легенда о Вишвамитре

Вишвамитра родился кшатрием в царской семье. Став царем, Вишвамитра совершал военные походы и как-то раз забрел в жилище великого мудреца и брахмана, брахмариши Васиштхи. «Риши» означает великий мудрец. У Васиштхи была священная корова, которая исполняла желания. Эту корову Вишвамитра попытался увести силой, но только разгневал Васиштху, который победил его своей духовной силой. Тогда Вишвамитра оставил свое царство и удалился в лес совершать аскетические практики, чтобы стать равным по силе Васиштхе и перейти в касту брахманов, стать брахмариши.

Согласно древним поверьям, человек суровыми аскетическими практиками может обрести сверхъестественные силы, которые заставляют подчиняться ему даже богов. Вишвамитра стоял в летнюю жару посреди пяти костров, а в холод – день и ночь пребывал в воде. Так он провел тысячу лет. Боги, видя, как серьезно Вишвамитра предается аскезам, испугались, что он, если добьется своей цели, разрушит заведенный мировой порядок и устои всего общества, и стали ему всячески мешать, однако отвлечь Вишвамитру никак не удавалось. Тогда боги отправили к нему одну из самых красивых небожительниц по имени Менака. Менака соблазнила мудреца и отвлекла его от аскез, и в течение десяти лет они занимались любовью, пока Вишвамитра не понял, что стал жертвой козней богов. В результате мудрец потерял половину всех своих накопленных заслуг и так и не стал брахманом, но специально для него боги создали новый «титул» – раджариши.

В современной йоге есть асана, названная в его честь – вишвамитрасана.

Варна-ашрама-дхарма

У слова «варна» есть и другое значение – определенный период жизни человека с соответствующим образом жизни. Всего таких жизненных периода четыре. Первый этап – брахмачарья – начинается сразу после посвящения – упанаяны – и продолжается 10–12 лет, в течение которого мальчик живет жизнью ученика и ведет аскетический образ жизни.

Второй жизненный период называется грихастха. Это период для создания семьи, домоустройства, рождения детей, социальной активности, накопления мудрости, опыта и богатств.

На третьем этапе жизни, когда человек завершал выполнение всех своих социальных обязанностей, он передавал дела своему сыну и уходил в лес отшельником, где вел аскетичную жизнь и посвящал ее религиозным практикам, возношению молитв, размышлениям над священными текстами. Нередко в лесах возникали целые поселения таких отшельников. Этот период называется ванапрастха.

На последнем, четвертом, этапе жизни, когда тело дряхлело, полагалось отказаться от всей собственности и отправиться в скитания, готовясь покинуть этот мир. Этот период называется саньяса. Такие саньясины и сейчас еще встречаются в Индии.

Эта традиция носит название чатур-варна-ашрама-дхарма.

Священные тексты древней Индии

Древняя Индия оставила не просто богатейшее литературное наследие. Первые, самые древние, литературные произведения, дошедшие до наших дней, принадлежат именно к древнеиндийской культуре. К литературе Древней Индии относятся: Веды и прилегающие к ним брахманы и араньяки, упанишады, пураны, итихасы, дхарма-шастры, философские трактаты, сутры, и др.

Веды

Веды – это древние священные книги индуизма. Такие же, как Библия для христиан, например, или Коран для мусульман. Их всего четыре: Ригведа, Яджурведа, Сомаведа и Атхарваведа.

Традиция считает эти тексты вечными, непреходящими, не сотворенными человеком, а богооткровенными писаниями, открывшимися мудрецам. Такие тексты в индуизме называются шрути – услышанное. Другой вид священных текстов – смрити – запомненное. Веды считались чрезвычайно священными и почти сакральными текстами и были предназначены исключительно для высших каст. Представителям низших каст, женщинам и не-ариям слушать, а тем более рецитировать Веды категорически запрещалось. Если такой человек нарушал этот запрет, он подвергался жестокому наказанию. Тексты записывались преимущественно на пальмовых листьях, которые не отличаются долговечностью, поэтому все священные тексты на протяжении столетий регулярно переписывались.

Ригведа

Ригведа – не только самая древняя из Вед, но и самое древнее литературное произведение, дошедшее до наших дней, самая древняя книга человечества. Предположительно ее возраст оценивается в 4500 – 5000 лет. Когда слагалась Ригведа, у ариев еще не было письменности, поэтому она, как и другие тексты, заучивалась наизусть и передавалась в устной традиции. Записана Ригведа была предположительно около 1500 г. до н. э., когда у ариев появилась письменность и возможность записывать священные тексты.

Манускрипт «Ригведы» на языке деванагари, начало XIX века.

Ригведа состоит из 10 книг, которые называются мандалами и содержат 1028 стихов. Мандалы написаны в разное время на протяжении нескольких столетий. Основное содержание Ригведы составляют одухотворенные гимны и песнопения, родившиеся в результате созерцания и восхищения красотой мира, воспевающие и обожествляющие совершенства неба, земли, рассветов, луны, звезд, моря и т. д., а также молитвы богам древних ариев, отождествляемых с силами и явлениями природы. Это излияние чувств поэтических душ древних людей, еще не скованных условностями религиозного ритуала.

Самаведа и Яджурведа

Постепенно спонтанная практика почитания богов, единственной приносимой жертвой которым была вдохновенная молитва, сменяется строго регламентированным ритуалом. Со временем ритуалы все больше формализовались, превратившись в строго регламентированную последовательность отдельных действий и словесных формул. Эти ритуальные действия получили названия яджус, от корня ядж – приносить жертву. Собранные вместе они сформировали Яджурведу. Яджурведа содержит специальные словесные формулы, которые должны произноситься при подготовке и проведении ритуалов. Яджурведа существует в двух вариантах: черная – Кришна и белая – Шукла. Обе они целиком посвящены ритуалу, но Черная содержит также повествовательные тексты: легенды, притчи, космогонические мифы.

Название «Самаведа» происходит от слова «саман» – ритуальное песнопение. Самаведа описывает гимны, которые должны исполняться при жертвоприношении. Самаведа большей частью повторяет содержание Ригведы, но гимны в ней расположены в другом порядке – в том, в котором они рецитируются во время ритуалов. Эти гимны предназначены не просто для чтения, но для пропевания на особые мелодии, для записи которых использовались семь нот – свар.

По оценкам исследователей, Яджурведа и Самаведа были составлены на рубеже первого и второго тысячелетий до нашей эры.

Боги Вед

Боги, к которым обращены гимны древних ариев, это Дьяус, Агни, Митра, Сома, Варуна, Индра, Ушас, Ашвины, Маруты, Сурья и др. Большинство из них олицетворяют небесные объекты, явления природы, стихии или отождествляются с ними. Например, Сурья – солнце, Агни – огонь, Дьяус – небо или нечто светящееся, Ушас – заря.

Вот примеры ведических гимнов:

Услышь призыв, о Индра! Не пропусти! Да будем мы (достойны), чтобы ты дал блага! Ведь тебя подкрепляют эти питательные силы, Жаждущие богатств, текущие, словно реки.

Ты, о Агни, (рождаешься) вместе с днями, ты, радостно пылающий (нам) навстречу, Ты – из вод, ты – из камня, Ты – из деревьев, ты – из растений, Ты, повелитель людей, рождаешься чистым.

В современном индуизме почитаются совсем другие боги: Вишну, Кришна и Шива. Что о них говорится в Ведах? Имя Вишну присутствует в Ригведе, но он занимает в ней второстепенное положение и представляет один из образов Сурьи – солнца. Вишну изображается с огромным телом, или у него вместо тела весь мир. Он тот, кто приходит в ответ на зов набожных людей. Он трижды пересекает земные пространства ради человека, находящегося в беде.

Кришна упоминается как бог или герой племени, которое называлось кришна, и с которым боролся арийский бог Индра. Стих гласит: «Флот Кришны находился у берегов реки Аньшумати с десятитысячным войском. Благодаря своей мудрости Индра узнал об этом громогласном вожде. Ради нас он уничтожил войско грабителей». Возможно, Кришна – это бог пастушеского племени, которое было покорено Индрой в эпоху Ригведы. О вражде Кришны и Индры рассказывается и в значительно более поздних текстах – пуранах. Но в последующие тысячелетия Кришна отождествляется с Вишну вайшнавизма и персонифицированным Абсолютом.

Имя Шива в Ригведе отсутствует, но есть Рудра – второстепенное, гневное божество, которое держит громовую стрелу и мечет с небес копья молний. В настоящее время имя Рудра является одним из многочисленных имен Шивы, одной из форм его разнообразных проявлений. В Ригведе Рудра – свирепое, воинственное божество, истребитель скота. Постепенно образ Рудры смягчается и превращается в Атхарваведе в Пашупати – покровителя скота, а в пуранах – в милостивое божество Гиришу. Слово «шива» в Ригведе также присутствует, но оно означает не имя бога, а лишь эпитет «благосклонный».

Концепция Риты

Ведийские боги стоят на страже закона, который называется Рита. Буквально это слово означает «ход вещей». Рита означает незыблемый порядок мира, на котором покоится все во вселенной: движение солнца, луны и звезд, чередование дня и ночи и времен года. Это постоянная реальность, остающаяся неизменной в хаосе изменений.

Постепенно, с течением столетий, концепция риты расширяется и становится утвердившейся волей верховного бога и законом нравственности и справедливости, которого должны придерживаться люди, и законом праведности, соблюдаемым даже богами. «Заря следует путем риты, праведным путем, как будто она знала его раньше. Она никогда не переступает сфер. Солнце следует путем риты. Вся вселенная покоится на рите и движется в нем». Концепция Риты в дальнейшем развивается и становится началом идей о карме.

Философские воззрения Вед

Помимо религиозных гимнов, в Ведах поднимаются также философские вопросы: «Где находится солнце ночью»? «Где бывают звезды днем»? «Почему солнце не падает»? «Что раньше, что позже – ночь или день»? «Откуда приходит ветер и куда он уходит»? «Кто видел Перворожденного, когда тот, у кого нет костей, родил того, у кого есть кости»? Это первые усилия человеческого разума и воли постичь и выразить тайну Бытия. Поиск ответов на эти вопросы породил зачатки всех философских систем Индии, которые разовьются в будущем.

Ведийские мыслители не забывали о философских проблемах, касающихся происхождения и природы мира. В Ведах описывается несколько гипотез происхождения мира. Согласно одной, первоосновой бытия были первоэлементы, такие как вода и воздух, из которых образовалось все разнообразие вещей. Иногда сама вода порождается ночью, или хаосом, или воздухом. В другом месте говорится, что основой этого мира является асат или несуществующее, бесконечное. Из бесконечного возникает космическая сила, хотя иногда говорится, что последняя сама является источником бесконечного.

Согласно другим идеям, некоторые боги – Варуна, Индра, Агни, Вишвакарман – рассматриваются как творцы вселенной: боги творят мир силой жертвоприношений. В более поздних частях Вед встречается идея, что бог создал мир из своей собственной природы или с помощью своей силы, действующей на первичную, вечно существующую материю.

Есть повествование о творении мира всемогущим Богом из первичной материи. Единственное, что существовало до начала времен – бесформенный хаос. Высшее божество проявилось в этом изначальном хаосе как семя или золотой зародыш Хираньягарбха, который и развил весь мир.

В гимне, который называется гимном Насадии, говорится, что прежде всего не было существующего или несуществующего. Т. е. абсолютная реальность, лежащая в основе мира, не может быть охарактеризована как существующая или несуществующая. Этот Единый дышал без дыхания своей собственной силой. Ничего другого, вне и кроме этого, тогда не было. Первопричина всего, он старше всего мира с его солнцем, луной, небом и звездами. Он вне времени, вне пространства, вне возраста, вне смерти и вне бессмертия. Мы не можем выразить, что это такое, кроме того, что Он есть. Такова первичная необусловленная основа всякого бытия. Из этой основы развивается хаотическая первоматерия (пракрити) и активный принцип (пуруша), благодаря взаимодействию которых и происходит все последующее развитие мира.