Нурали Латыпов

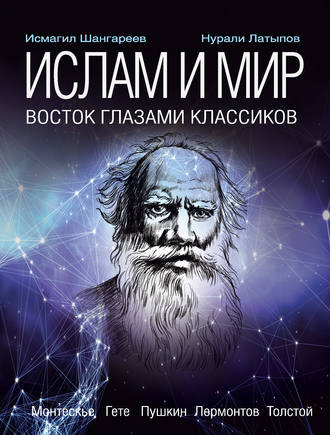

Ислам и мир: восток глазами классиков

Диалог III. «Добрый магометанин» Лев Толстой

Нурали Латыпов

Масштабы писателя, о котором пойдёт речь, – таковы, что не я могу без волнения о нём говорить. В истории мировой культуры его произведения занимают особое место, поражая воображение людей независимо от национальной или религиозной принадлежности. Думаю, все мыслящие люди на планете находят ответы на свои, глубоко личные вопросы на страницах «Войны и мира»…

Лев Николаевич Толстой!

Исмагил Шангареев

Говоря о Толстом, не могу не вспомнить, что хотел наши диалоги повернуть более в сторону определение роли Казани в истории Евразии, назвав их «Все дороги ведут в Казань». Известно, что Казань как центр исламской культуры в России прямо или косвенно влияла на творчество многих выдающихся мыслителей на всём протяжении отечественной истории. Но с Толстым всё иначе. Казань – это Родина его юношеских исканий, его становления как личности, ученичества и выбора Пути.

Все дороги ведут в Казань

Исмагил Шангареев

Казань – город, в котором история России обретает свои особые, неповторимые смыслы. Величие этого города в том, что Аллах когда-то наделил его особым Светом. Светом просвещения.

Я люблю толстовские места Казани, все эти дома, улицы… Чёрноозёрская, Грузинская, Арское поле словно существуют в двух измерениях – в нашем и в толстовском, запечатленные в рассказах «После бала» и «Утро помещика», в повести «Детство, отрочество и юность».

Нурали Латыпов

Известно, что становление Льва Толстого как личности проходило в Казани, что стены Казанского университета ещё помнят звук его шагов. Как могли выстроиться события, чтобы величайший русский писатель провел годы своего ученичества именно в Казани.

Вообще, согласно имеющейся обширной литературе, Казань в биографии Льва Толстого – явление отнюдь не случайное. Если мыслить категориями ислама – всё предопределено.

Исмагил Шангареев

Согласно архивным документам, Толстые в Казанской губернии появились ещё в XVII веке. Так, в 1673 году воеводой в Свияжск прибыл Андрей Васильевич Толстой, отец «прародителя» графского рода Толстых – Петра Андреевича, компаньона и сподвижника Петра I, одного из самых образованных людей России тех времен.

Отец Льва Толстого – Николай Ильич, участник Отечественной войны 1812 года, – тоже некоторое время жил в Казани. Его младшая сестра Пелагея, вышедшая замуж за отставного гусарского полковника, казанского помещика Владимира Ивановича Юшкова, стала впоследствии опекуншей осиротевших детей Толстых, в том числе Льва, и привезла их в Казань в 1847 году.

Первым их адресом стала усадьба Дедевых-Горталовых на Поперечно-Казанской улице (ныне улица Япеева, дом № 15). Здесь прошла большая часть казанской жизни будущего великого писателя (1841–1845), поэтому этот дом считается самым «главным» толстовским адресом в Казани.

Если кому-то и кажется, что вся эта череда поколений и пересечений судеб – игра случая, – дело его. Для меня это закономерность.

Закономерность того, что Толстой как величайший российский мыслитель скажет на закате своих лет – «считайте меня добрым магометанином».

Нурали Латыпов

Но об этом позже, а пока учиться Льву Толстому предстояло на восточном отделении философского факультета (разряд турецко-арабской словесности). Его ждал знаменитый Казанский университет, возглавляемый самим Николаем Лобачевским – гениальным математиком, создателем неевклидовой геометрии, стоящим в одном ряду с «королем математиков» Карлом Фридрихом Гауссом и венгерским самородком – поэтом и математиком Фаркашом Бойяи.

Вот они загадки истории, когда два гения ходят по одним и тем же коридорам Казанского университета. Для многих тысяч людей обычные коридоры учебного заведения, но для Лобачевского и Толстого это единое творческое пространство и особое время, когда история науки и культуры пишется буквально у всех на глазах. Только этого, как правило, почти никто не замечает.

Исмагил Шангареев

Важно уточнить, почему выбор семьи Толстых пал на восточное отделение философского факультета?

Нурали Латыпов

Во-первых, такой выбор открывал возможности дипломатической карьеры, во-вторых, и это только моё предположение, такой выбор вольно или невольно обусловил их великий предок – известный дипломат Пётр Андреевич. Скорее всего, это было обусловлено тем, что с начала 40-х годов «восточный вопрос» приобрёл особенную злободневность.

Не надо забывать, что у Российского орла голова, которая смотрела на Восток, была такой же зоркой, как и та, что смотрела на Запад.

Таким образом, выбор восточного отделения философского факультета был осознанным и глубоко продуманным.

Исмагил Шангареев

Льва Николаевича начиная с четырнадцатилетнего возраста усадили за изучение турецкого, татарского и арабского языков, в «изучении коих юный Толстой изрядно преуспел». Наконец, 30 мая 1844 года было подано прошение на имя ректора о поступлении в университет.

Затем в течение недели проходили экзамены: по Закону Божию, истории, статистике и географии, математике, русской словесности, логике. А также по языкам: латинскому, французскому, немецкому, английскому, арабскому, турецко-татарскому.

Нурали Латыпов

Интересны в этой связи воспоминания Льва Николаевича, как в день первого экзамена он гулял по Чёрному озеру в саду у подножия Кремлёвского холма и молился Богу о том, чтобы выдержать испытания.

Экзамены по языкам, кроме латыни, он сдал хорошо. По русской словесности и за сочинение получил «четыре». Вот они, парадоксы судьбы – Толстому за сочинение – 4! Представляю, сколько там было отличников, знатоков русской словесности. Хотя, перефразируя Пушкина, можно сказать, что в большинстве случаев «Гений и обучение в образовательных учреждениях – вещи по сути несовместимые»

Толстой в этом ряду гениальных «неуспевающих студентов» не исключение. Практически все историки литературы в один голос пишут о том, что Толстой учился крайне плохо, и Казанский университет так и не стал для него alma mater. В литературе много злорадных намеков, что Толстой если в чём-то преуспел, так это в любви к девицам легкого поведения.

Исмагил Шангареев

Отвечу на все эти «объективные оценки» словами Пушкина из его письма П. А. Вяземскому (ноябрь 1825-го, Михайловское):

«Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением… Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе».

Толстой – гений. Мог ли гений уложиться в рамки университетской программы? Да никогда! Такие сверходаренные студенты как правило находят себе любимого профессора и отбрасывают как шелуху всё остальное. Вам ли, Нурали Нурисламович, этого не знать.

Нурали Латыпов

Вы абсолютно правы. Кстати говоря, и у Толстого был такой профессор. Много лет спустя, в 1904 году Лев Николаевич рассказывал пианисту Александру Гольденвейзеру: «…когда я был в Казани в Университете, я первый год, действительно, ничего не делал. На второй год я стал заниматься. Тогда там был профессор Мейер, который заинтересовался мною и дал мне работу – сравнение «Наказа» Екатерины с «Esprit des lois» («Дух законов» – И.Ш.) Монтескье. И я помню, меня эта работа увлекла; я уехал в деревню, стал читать Монтескье, это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься».

Вдумайтесь в смысл этих слов – бросил университет потому, что захотел учиться.

Исмагил Шангареев

В 1906 году Лев Толстой писал: «Я всю жизнь не мог слушать лекции, я учился по книгам». Он читал всё, что продавалось тогда в книжных лавках Казани, которых было множество. Нередко книгопродавцы выполняли его заказы, доставляя книги из столиц. Огромная умственная работа шла в его голове. Не зная об этом, многие приятели были поражены, когда в журнале Некрасова «Современник» Толстой дебютировал повестью «Детство», которая мгновенно поставила его в ряд крупных писателей современности.

Другое мне кажется странным – как гений Лобачевского не узнал гения в Толстом?

Нурали Латыпов

Гении как звёзды. Орбиты их не пересекаются. Я уже говорил об это в нашей беседе, посвященной духовным исканиям Михаила Лермонтова.

Исмагил Шангареев

Но с Пушкиным Лермонтов разминулся, прежде всего, во времени. А здесь, в стенах Императорского Казанского университета они должны были встречаться и «искра узнавания» не могла не пробежать между двумя величайшими умами?

Нурали Латыпов

Трудно сказать, увидел ли Лобачесвкий в нерадивом студенте «самого Льва Толстого». Вряд ли такое могло быть. Он был великим математиком, а не провидцем. Но что-то он в нём всё-таки разглядел.

Пятьдесят лет спустя после казанского ученичества Лев Толстой вспоминал о своих встречах с Лобачевским: «Я его отлично помню. Он был всегда таким серьёзным и настоящим учёным. Что он там в геометрии делает, я тогда ничего не понимал, но мне приходилось с ним разговаривать как с ректором. Ко мне он очень добродушно относился, хотя студентом я был очень плохим…». По воспоминаниям Толстого, Лобачевский говорил ему: «Было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли себе применения». «В чём он тогда мог видеть мои способности, уж не знаю», – поражался великий писатель…

Было уже сказано, что Толстой вел светскую жизнь, что было предопределено его положением в обществе. Могла ли светская жизнь стать причиной его охлаждения к университетским лекциям?

Исмагил Шангареев

Да, Толстой был натурой увлекающейся. Но балы и светская жизнь это не про него. Он, конечно, посещал иногда балы. Этого требовало его положение в обществе. Но даже на балах он уходил глубоко в себя, в свой мир, где вскоре должны были появиться Наташа Ростова и Андрей Балконский, Анна Каренина и Алексей Вронский… О том, как выглядел будущий писатель в студенческие годы, вспоминала его казанская знакомая А. Н. Зарницына: «…Лев Николаевич на балах был всегда рассеян, танцевал неохотно и вообще имел вид человека, мысли которого далеко от окружающего, и оно его мало занимает. Вследствие этой рассеянности многие барышни находили его даже скучным кавалером, и едва ли кто из нас тогда думал, что из такого сонного юноши выйдет такой гений, равного которому теперь во всей Европе нет». Интересно, что даже такие отзывы современников не уберегли Толстого от грязных нападок отдельных «любителей литературы», пытающихся представить писателя разнузданным ловеласом. Повторюсь и вновь процитирую Пушкина: «Врете, подлецы…».

И вот ведь что важно, «скучный кавалер» Толстой совершенно преображался, когда попадал в мир театра. Здесь он полон энергии и страсти, с восторгом делится своими впечатлениями об исполнителях и спектаклях.

Нурали Латыпов

История сохранила и имена, и отдельные подробности театральных увлечений Льва Николаевича. Известно, что, живя в Казани, Толстой посещает концерты итальянского тенора Джованни Рубини, драматическую труппу Стрелкова. Огромное впечатление произвело на Толстого участие в этих спектаклях замечательного русского артиста А. Е. Мартынова. Особенно неотразим, по мнению Толстого, был Мартынов в роли Хлестакова.

«За всю свою жизнь, – утверждал писатель уже в старости, – я не видел актера выше Мартынова».

Исмагил Шангареев

Известно также, что Лев Толстой был постоянным посетителем салона директрисы института благородных девиц Е. Д. Загоскиной, где собирались любители музицировать и петь. Салон был известен тем, что организовывал концерты в залах института и университета. Лев Толстой в числе исполнителей не фигурировал, зато участвовал в постановках водевилей и драматических сцен. Так, в программе университетских концертов числилось два водевиля с его участием, оперетта «Кетли» и драма «Матрос». Но совершенно исключительный успех имел вечер «живых картин», состоявшийся в том же зале 19 апреля 1846 года. Согласно документам, в «картинах» принимали участие порядка сорока человек, в том числе Сергей, Лев и Мария Толстые. Афишу того вечера Толстой бережно хранил всю жизнь. Как отмечает Толстой, актовый зал Казанского университета навсегда запомнился ему как свидетель его первого сценического успеха.

Нурали Латыпов

Исмагил Калямович, вы очень по-своему, иногда вопреки устоявшемуся в литературных кругах мнению, оцениваете казанский период жизни Льва Толстого. Можно даже сказать, что вы рисуете для нас некий образ Казани молодого Толстого. А были ли у него в Казани свои заветные уголки, свои любимые места, где он был счастлив в уединении?

Исмагил Шангареев

Любимым местом отдыха Льва Толстого был Чёрноозёрский сад. Посещать Чёрное озеро можно было бесплатно, поэтому и публика здесь прогуливалась достаточно пёстрая. Особенно людно в саду было зимой, когда в центре заливался бесплатный общественный каток. Для музыкантов устраивались теплушки, поэтому музыка здесь звучала даже в морозы. К тому же Толстой был большой любитель покататься на коньках.

Другим желанным местом в Казани для Толстого становятся книжные магазины. Он был постоянным посетителем двух книжных магазинов, расположенных на улице Воскресенской (ныне ул. Кремлевская), где широко была представлена русская и иностранная литература. Здесь, вероятно, он и приобретал прочитанные им в студенческие годы книги Пушкина, Гоголя, Стерна, Руссо, Монтескье…

Нурали Латыпов

А были у молодого Толстого какие-то тайные увлечения – то, что он скрывал от посторонних глаз?

Исмагил Шангареев

Не могу сказать, в какой степени он это скрывал, но стремясь к развитию своих способностей и нравственному самоусовершенствованию, юный Толстой начинает вести в Казани свой дневник. Конфликт с официальной системой образования, закончившийся его уходом из Императорского Казанского университета, стал как бы основой самопознания и самообразования для Толстого.

Нурали Латыпов

Уход от образования, чтобы его получить. Парадокс? Как я уже говорил выше – вовсе нет.

В «Книге знания», которая сейчас у меня в руках, величайший мыслитель мусульманского мира Абу Али ибн Сина писал: «Возможно найти такого редкого человека, – пишет он, – который если захочет, то поймет все науки подряд в течение одного часа, потому что он связан с действующим умом так хорошо, что ему не надо думать, словно ему откуда-то подсказывают».

Далее мыслитель делает вывод: «Такой человек должен быть источником учения для человечества». И далее он пишет: «Мы сами видели такого рода человека. Он изучил вещи мышлением и трудом, но при наличии силы догадки он не нуждался во многих трудах, и догадки его о многих вещах соответствовали тому, что было написано в книгах. Таким образом, ему не надо было читать много книг и трудиться над ними. Этот человек в возрасте 18–19 лет усовершенствовался в науках: философии, логике, физике, метафизике, геометрии, астрономии, музыке, медицине и прочих сложных науках до такой степени, что не встречал себе подобного».

Исмагил Шангареев

18–19-летний Толстой полностью соответствует описанию юного гения в «Книги знаний» великого Абу Али ибн Сины. Он ищет свои пути саморазвития, дабы вспомнить, кто он на самом деле, какие задачи перед ним поставил Господь. Так начинается его путь к Аллаху, на котором только он и его великая миссия писателя, творца произведений, в которых должно отразиться время. И вот в этот момент он решается завести дневник, чтобы использовать его для самоконтроля, чтобы иметь тайного молчаливого собеседника, которому можно доверять самые сокровенные мысли.

И дневник действительно стал для него той нитью Ариадны, которая помогла ему найти дорогу из лабиринта юношеских исканий?

Нурали Латыпов

Безусловно. Дневник создал для него, как бы теперь сказали, виртуальный университет, способ самоорганизации, личной осознанной системы самодисциплины.

Дневник Льва Толстого

Вот как сам юный Толстой писал об этом: «Я никогда не имел дневника, потому что не видел никакой пользы от него. Теперь, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития». И новая запись: «Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал заниматься собою, однако ещё всё я не доволен собою. Чем далее продвигаешься в усовершенствовании самого себя, тем более видишь в себе недостатков». Этот диалог позволил ему не только углубиться, но и правильно оценить окружающую его действительность, отмечая в своём дневнике: «Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души».

Исмагил Шангареев

Здесь же Лев Толстой сравнивает «Наказ» Екатерины с сочинением Ш. Монтескье, то есть занимается учебной работой. Через неделю он ставит сам себе шесть правил, пока только для работы, порученной ему профессором Мейером:

1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что.

2) Что исполняешь – исполняй хорошо.

3) Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить.

4) Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою.

5) Читай и думай всегда громко.

6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели человек не понимает, то извинись и скажи ему это».

За несколько дней до отъезда Толстой прямо ставит на страницах дневника вопрос: «Какова цель жизни человека?» И тут же пытается ответить на него: «Я был бы, несчастливейшим из людей, если бы не нашёл цели для моей жизни – цели общей и полезной. Теперь же жизнь моя будет вся стремлением деятельным и постоянным к этой одной цели».

Юноше шёл тогда девятнадцатый год… Он твердо верил в успех выбранного им пути. Впоследствии Лев Николаевич запишет в своём дневнике, что здесь, в Казани, при всей внешней пустоте великосветской жизни он в первый раз понял, что ему надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало её.

Нурали Латыпов

А были у Льва Николаевича в тот период знакомые среди татар?

Исмаил Шингарев

Известно, что Лев Толстой был знаком и вёл переписку с Гайтаном Ваксовым, руководителем мусульманского движения «ваисовцев». Лев Николаевич даже называл его братом. В письме секретарю журнала «Мусульманин», говоря о ваисовском движении, Толстой сравнивал его с «бабидским» движением в Персии: «…Другую секту магометанскую я знаю в Казани. Секта эта называет себя «божьим полком», или по имени своего основателя – ваисовцами». С моей точки зрения, это были движения, возникшие под влиянием социальных противоречий, несли в себе политическое начало и к традиционному исламу никакого отношения не имели. И видимо, не случайно, именно ваисовцы стали союзниками большевиков. Кстати, сам Толстой подчеркивал, что исламу необходимо «откинуть всё неестественное, внешнее в своём вероучении и в основу поставить основное религиозно-нравственное учение Магомета».

Однако в свете нашей беседы, важно, что Толстой был связан с Казанью не просто, как большинство русских дворян, пребыванием на территории, а знал и понимал религиозные течения, живо интересовался вопросами ислама и, может быть, уже тогда сделал для себя духовный выбор.

Нурали Латыпов

Вы считаете, что есть основания полагать, что уже в годы ученичества Толстой мог встать на путь, как он её называл, «новой религии»? Не принять, но открыть её для себя, как духовный портал в поисках Истины, которая была для основой жизни и творчества.

Исмагил Шангареев

Полагаю, что нет смысла обсуждать эту тему, пытаясь давать какие-то личные оценки. Так работает большинство литературоведов. Я не литературовед и не пытаюсь выступать в подобном качестве. Знание Корана дает мне право смотреть в прошлое с почитанием и восхищением, ибо история – то, что было предначертано Аллахом. Всё что я хочу, – это то, чтобы наши дети, мои сыновья знали правду об основах Российской культуры, о важности признания тюрко-славянских духовных скреп, которые, собственно, и есть основа национальной идеи России, каркас, на котором должно держаться единство нашей многонациональной страны.

Сегодня очень важно прислушаться к истории, не переписывать её в угоду сиюминутным политическим требованиям, а прислушаться. Научится слушать и понимать сказанное 100, и 1000 лет назад так, словно это говорится нам, и для нас. Тогда не понадобятся долгие рассуждения о том, бы ли Лев Николаевич мусульманином. Это будет и так понятно.

Завершая первую часть нашего разговора, которую мы условились назвать «Все дороги ведут в Казань», хочу, чтобы наши читатели ознакомились с известным историческим документом, известным как «Письмо Л. Н. Толстого об исламе и христианстве. Письмо в Казань». Не буду приводить его полностью, поскольку жанр интервью предусматривает некоторую динамику, активный диалоговый режим. Позволю себе привести лишь несколько цитат.

Письмо в Казань. Цитата первая

«Не могу не одобрить желания ваших сыновей содействовать просвещению татарского народа. Не могу судить о том, насколько при этом нужен переход в магометанство. Вообще должен сказать вам, что, не признавая государства, я считаю излишним и всякое формальное заявление кому бы то ни было о том, к какой человек принадлежит вере. И потому думаю, что если сыновья ваши и захотят усвоить магометанские взгляды, предпочтительно перед православными, то им не нужно бы и заявлять об этом, т. е. о своём переходе от одного вероисповедания в другое. Может быть, это необходимо, но я об этом судить не могу, и поэтому ваши сыновья должны решить сами, заявлять или не заявлять им об этом предержащим властям».

Письмо в Казань. Цитата вторая

«Что касается до самого предпочтения магометанства православию и в особенности по тем благородным мотивам, которые выставляют ваши сыновья, я могу только всей душой сочувствовать такому переходу. Как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше всего христианские идеалы и христианское учение в его истинном смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия. Так что если человеку поставлено только два выбора: держаться церковного православия или магометанства, то для всякого разумного человека не может быть сомнения в выборе и всякий предпочтет магометанство с признанием одного догмата единого Бога и его пророка, вместо того сложного и непонятного богословия – троицы, искупления, таинств, богородицы, святых и их изображений, и сложных богослужений. Оно и не могло быть иначе, т. е. не могло не быть того, чтобы магометанство, по отсутствию многих суеверий, затемняющих сущность учения и вошедших в церковную веру, не стояло бы выше этой церковной веры уже по одному тому, что магометанство возникло на 600 лет позднее христианства».

Письмо в Казань. Цитата третья

«Всё на свете развивается, совершенствуется; как совершенствуется отдельный человек, так совершенствуется и всё человечество, и главная основа жизни всех людей – их религиозное сознание. Совершенствование же религии состоит в её упрощении, уяснении, освобождении от всего того, что скрывает её. Такое освобождение религиозной истины от того, что скрывает её, совершалось с самых древнейших времен… более всего в самой древней, в браминской, уже меньше в еврейской, ещё менее в буддийской, конфуцианской, даосийской, ещё менее в христианской, но уже меньше всего в самой последней большой религии – в магометанской. И потому магометанство находится в самых выгодных в этом отношении условиях».

Письмо в Казань. Цитата четвертая

«Пишу вам так длинно потому, что думаю, что вы сообщите мои мысли вашим сыновьям и что мысли эти могут им пригодиться в исполнении их прекрасного намерения. Содействовать очищению религии от всего того, что затемняет те великие истины, которые составляют их сущность, одна из лучших деятельностей, которую может избрать человек. И если ваши сыновья поставят себе эту деятельность целью своей жизни, то жизнь их будет полна и благотворна».

Л. Толстой

1909 г. Марта 13–16. Ясная Поляна

«Считайте меня добрым магометанином»

Нурали Латыпов

Исмагил Калямович, эта фраза Льва Николаевича много лет вызывают жаркие споры, как в среде ученых, прежде всего, литературоведов, так и в среде политиков. Принял ли на самом деле великий писатель ислам, или таким образом он выразил свой протест политике тогдашней православной церкви.

Что, с вашей точки зрения, Лев Николаевич имел в виду, делая такое заявление?

Исмагил Шангареев

На этот вопрос нельзя ответить однозначно – да или нет. И слова Толстого «Считайте меня добрым магометанином» надо рассматривать в контексте тех событий, которые стали причиной того, что великий писатель мог публично предпочесть ислам православному христианству. Однако это вовсе не говорит, что Толстой принял ислам как веру, культуру и образ жизни. Давайте прочтем текст… «Вы вникните немножко в мою жизнь, – пишет великий писатель. Всякие успехи жизни – богатства, почестей, славы – всего этого у меня нет. Друзья мои, семейные даже, отворачиваются от меня. Одни – либералы и эстеты – считают меня сумасшедшим или слабоумным вроде Гоголя; другие – революционеры и радикалы – считают меня мистиком, болтуном; правительственные люди считают меня зловредным революционером; православные считают меня дьяволом.

Признаюсь, что это тяжело мне… И потому, пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго магометанина [мусульманина – И.Ш.], тогда всё будет прекрасно».

Нурали Латыпов

Сколько бесконечного одиночества в этих словах. Как страшно их читать, сознавая, какие нравственные муки испытывал этот человек, подаривший миру столько прекрасного, поистине возвышенного и светлого. Кульминацией травли великого писателя стало Решение Синода об анафеме (по-гречески «отделении, отлучении») Льва Толстого от Церкви, напечатанное на страницах газеты «Церковные ведомости» от 20 февраля 1901 г. Как пережил её великий писатель? Мне даже говорить об этом трудно. Быть отверженным только за то, что правду Господа поставил выше церковных авторитетов. Кто их теперь помнит, этих попов, выносящих анафему гению? В то же время Толстой и сегодня, и всегда будет жить в памяти народов мира.

И всё же, насколько искренна фраза «пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго магометанина, тогда всё будет прекрасно».

Исмагил Шангареев

Эта фраза, которую в той или иной форме произносили Пушкин, Лермонтов, Бунин… Тенденция восхождения великих русских писателей и поэтов к Корану настолько ясно прослеживается, что вряд ли есть смысл кому-то доказывать значение исламского фактора в формировании духовных основ российского общества. Но! Следует помнить, и я об этом уже говорил в предыдущих интервью, что нельзя ставить знак равенства между обращением к духовным смыслам ислама и его принятием как веры.

Толстой открыто предпочел ислам православной церкви. Церкви, а не вере. Он обвинил православную церковь в отходе от заповедей Иисуса Христа и был за это предан анафеме. По сути он бросил вызов, подчеркивая, что ислам ближе к Истине Господа и поэтому осознанно заявил: «смотрите на меня как на доброго магометанина». Иначе говоря, человека, верящего в Бога вне искажений, которые, по его мнению, возникли в среде служителей православной церкви.

«Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него всё зло» – сказал он тогда людям.

Нурали Латыпов

В этой связи важно отметить, что Толстой общался с многими представителями татарской интеллигенции и даже состоял в переписке. Особую известность в России вызвала переписка Толстого с Асфандияром Воиновым. Возмущённый определением Синода – от 22 февраля 1901 года об отлучении Льва Николаевича от церкви, Воинов писал ему из Стамбула: «Признаюсь, прочитав об их обращении с Вами, я содрогнулся за Вас, да спасёт и побережёт Вас Всемогущий». Желая поддержать великого писатели, Воинов писал: «Таких людей, как наш дорогой учитель, рождают не годы, а века, а особенно старая матушка Россия родила в 2000 лет только одного в лице дорогого нашего графа Л. Н. Толстого, да просветится его душа теперь и в будущем вечною, незабвенною памятью!».

Лев Николаевич был искренне благодарен за эту дружескую поддержку из Стамбула. «Ваше согласие с главными пунктами моего верования, выраженного в ответ Синоду, очень было мне радостно. Я очень дорожу духовным общением с магометанами», – писал он Воинову.

Делясь с вами фрагментами этой переписки, я хотел бы не только показать отношение к Толстому со стороны мусульман, но и хотел бы обратить ваше внимание на то, какую реакцию подобные контакты Толстого вызывали у официальных властей. Только на основе этого факта, «ввиду крайней опасности» подобных контактов, было начато дело по дискредитации писателя. Эта грязная «миссия» была поручена казанскому миссионеру Якову Коблову, который выступил с большой «разоблачительной» статьёй «Граф Л. Н. Толстой и мусульмане» (журнал «Православный собеседник», 1904. – Ч.I). Убежден, что эта «миссия» не увенчалась успехом, и, прежде всего, в Казани. По словам современного исследователя Азата Ахунова, «в татарской прессе 1905–1907 годов, в пору бурного национального возрождения татар, Льву Толстому уделялось столько внимания, сколько не доставалось всем другим русским писателям, вместе взятым».

Хочу особо отметить, что Казань и тогда, и позже, и теперь была и есть для Льва Николаевича родным домом, а татары – народом, который глубоко его почитал и гордился его талантом.

Исмагил Шангареев

И талантом, и редким мужеством духовного подвижника. Скажу вам больше. Многие представители татарского народа не только писали Толстому, но навещали его в Ясной Поляне. Вообще тема «Толстой и татары» необычайно обширна. В конце XIX – начале XX веков не осталось, пожалуй, ни одного татарского писателя или общественного деятеля, который в той или иной мере не обращался бы к творчеству и учению Льва Николаевича Толстого.

Так, например, Шейх-Касим Субаев писал Толстому из Казани: «Великому учителю нравственности. Я от имени всех мусульман России приношу благодарность за то, что Вы учили нас и вообще народы без различия вероисповедания и национальности. И кроме того, Вы, великий учитель жизни, трудились, описав жизнь башкир в маленьком, но ценном произведении – рассказе «Ильяс», который я перевёл и издал».

Нурали Латыпов

Значит, не только Толстой шёл навстречу народам Востока, но и мир Востока, с его религиозными и культурными традициями, обращался к его гению как к источнику мудрости.