Николай Семёнов-Мерьский

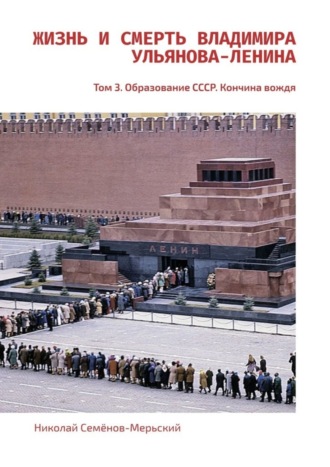

Жизнь и Смерть Владимира Ульянова-Ленина. Том 3. Образование СССР. Кончина вождя

18 августа, было заключено «Соглашение Милнера – Захлула». В ходе переговоров между лордом Милнером со стороны Великобритании и лидером египетских националистов Саадом Захлулом, Великобритания признала независимость Египта, при условии, если между двумя странами установятся отношения тесного сотрудничества.

29 августа, «Красные» войска Туркестанского фронта, под руководством Михаила Фрунзе, начали проводить Бухарскую операцию, при участии революционных бухарских отрядов, которая продолжалась до 2 сентября.

1 сентября, в Баку, начал работу и продолжал её до 8 сентября, 1-й съезд народов Востока. Съезд был организован и проводился «Коминтерном». Возглавлял работу съезда личный представитель Ленина, Григорий Зиновьев, руководитель «Коминтерна», тщательно проинструктированный Лениным и «вооружённый» ленинскими посланиями-речами. В печати «Р.С.Ф.С.Р.» выпускались статьи, во всех газетах, что «народы Востока поднимаются на помощь пролетариату советской республики». Фактически на съезде решались два вопроса,

1. Борьба с эксплуатацией и капиталом буржуазных стран.

2. Вопросы соотношения религии, в частности ислама, и коммунистического движения в странах Востока.

На съезде по второму направлению был принят документ «Проект шариата», который содержал 15 разъяснений шариатских положений, соответствующих коммунистической доктрине. На «Востоке», коммунизм породнился с религией ислама официально.

На первом съезде присутствовало около 2 тысяч представителей из 30 стран Востока. Участники съезда начали прибывать в Баку с августа месяца. Самыми крупными по численности делегациями стали турецкая, а затем иранская, которая в свою очередь была расколотой. В первый день съезда общее количество делегатов составило 2050, которые представляли 44 разных национальностей и этнических групп, участвовали делегации из Азербайджана, Ирана, Турции, Туркестана, Татарии, Башкирии, Армении, Грузии, Китая, Индии, Афганистана, горских народов Кавказа, узбеки, киргизы, туркмены, казахи, арабы, евреи, таджики, корейцы, калмыки и многие другие. Также на съезде присутствовали представители из Англии, Франции, Соединённых Штатов Америки, Голландии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Японии и многих других. Больше половины участников съезда были коммунистами, а остальная часть либо принадлежала другим партиям, либо были беспартийными. Среди делегатов большую часть составляли мужчины и только 50 участников были женщинами. Известными участниками съезда были разведчик Джон Филби, который выдал себя за араба, Яков Блюмкин, член иранской делегации, турецкий военный деятель Энвер-паша, который в 1918 году возглавлял турецкую армию, освободившую Баку. Почётными гостями первого съезда народов Востока были Бела Кун, Джон Рид, Хо Ши Мин, Мустафа Субхи

14 сентября, на месте ликвидированного 2 июля, Бухарского ханства, была образована «Бухарская народная советская республика». Официальное провозглашение состоялось 8 октября.

22 сентября, В Москве начала работу IX всероссийская конференция РКП (б), которая продолжалась по 25 сентября, посвященная, в частности, вопросу, «о заключении мира с Польшей». С отчетным докладом ЦК выступил Ленин. Он выразил уверенность в победе над Польшей, в случае продолжения войны. Он также сообщил, что ЦК решил не возбуждать расследования степени ответственности за неудачи среди военных, но воздержался от объяснения причин этих неудач. О своей персональной роли в провале компании Ленин не упомянул, он признал лишь ошибку со стороны руководителей «Коминтерна», то есть Юлиана Мархлевского, который не организовал польский пролетариат на вооружённое восстание.

12 октября 1920 года, поляки вновь вошли в Минск и Молодечно. Вместо захвата «Варшавы», большевики отступали по территории «Р.С.Ф.С.Р.» на восток.

2 октября 1920 года, в Москве, в здании бывшего «Купеческого клуба», где обосновался «Коммунистический университет имени Якова Свердлова», здание нынешнего театра «Ленком», прошел III съезд РКСМ. К этому времени в рядах комсомола уже насчитывалось около 400 тысяч человек. Важнейшим теоретическим и программным документом, руководством для деятельности партии и комсомола стала речь Ленина на съезде, «Задачи союзов молодежи». Это было единственное его выступление на съезде комсомола. Именно тогда прозвучал ленинский наказ о том, что «союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму». Ленин учил молодёжь коммунистической морали. Он говорил, «Морально только то, что способствует победе пролетариата». «Вождь мирового пролетариата» освободил большевистскую партию и её смену, комсомол, от такого буржуазного предрассудка, как совесть.

В ноябре 1920 года, усилились разногласия по вопросу о профсоюзах. Представители «Рабочей оппозиции», в лице Александра Шляпникова, Наркома труда, Сергей Медведев, секретаря ЦК Всероссийского союза металлистов, Александры Коллонтай, Юрия Лутовинова, председателя Луганского губисполкома. К ней также был близок Владимир Невский. По оценке Троцкого, высказанной на III конгрессе «Коминтерна», группа представляла собой «незначительное меньшинство». Группа существовала до 1922 года, когда была разгромлена на XI съезде РКП (б) Лениным. Группа резко критиковала Троцкого, который, отвечая за транспорт, применял на практике свою идею «о необходимости огосударствления профсоюзов». Все члены группы, кроме Александры Коллонтай и Юрия Лутовинова погибли в 1937 году, были расстреляны по обвинению в принадлежности к «троцкизму».

7 ноября, был проведён массовый праздник в Петрограде, по случаю 3-й годовщины Октябрьского переворота.

17 ноября 1920 года, «Красная» армия занимает Крым полностью. Корабли союзников эвакуируют в Константинополь 140 000 человек гражданских и остатки «белой» армии, что смогли попасть на корабли. Оставшиеся в Крыму «белогвардейцы», поверившие заявлению Михаила Фрунзе «о прощении при сдаче», подверглись уничтожению органами «ВЧК», согласно политике «красного террора», бойней руководили Бела Кун и Землячка. Гражданская война в России заканчивается победой большевиков.

29 ноября, продолжалась национализация всех мелких предприятий, на которых было занято более 10 рабочих и даже более 5, если труд механизирован.

Целиком это «Положение о национализации» в печати не публиковалось, слишком много в нём было «диктаторского», антинародного. «Положение» проводилось в жизнь по частям, разными ведомствами и в разное время. Основная часть этого «Положения», национализация промышленности, была декретирована 28 июня 1918 года, и продолжалась до конца 1920 года. Властью, по этому «Положению», предписывалось всему административному и техническому персоналу предприятия оставаться на местах и продолжать свою работу, на прежних основаниях, которые были уже уничтожены, то есть платить было нечем, работали «за паёк». С «эксплуататором» работник раньше торговался, продавая свою рабочую силу, у большевиков работник обязан был работать, чтобы жить, согласно лозунга, «кто не работает, тот не ест», а кто не ел, то просто умирал от голода. Курс бумажного рубля упал в 13 тыс. раз по сравнению с 1913 годом. Все большее распространение получал натуральный обмен и натуральная оплата труда.

2 декабря 1920 года, Армения и Турция подписали Александропольский договор, по которому Армения признала переход утраченных ею районов под контроль Турции. В сентябре 1920 года, Турция начала крупномасштабное вторжение в Армению. Потеряв за два месяца 65% довоенной территории Армении, дашнакское правительство было вынуждено заключить перемирие. После краха «Белого» движения что стало негативным фактором, сказавшимся на судьбе самостоятельного армянского государства, произошёл политический союз между «Р.С.Ф.С.Р.» и кемалистской Турцией.

В тот же день, в Эривани, было подписано соглашение между «Р.С.Ф.С.Р.» и Республикой Армения, по которому правительство Армении сменялось и в Армении была провозглашена «советская республика».

Первый Всероссийский съезд «Пролеткультов» проходил в Москве 5—12 октября 1920 года. Луначарский выступал на утреннем заседании 7 октября дважды, сначала с речью о задачах «Международного Пролеткульта», затем, с докладом «о профессионализме в искусстве». Луначарский, накануне выступления был принят Лениным, который проинструктировал его выступить на съезде «и определенно указать, что Пролеткульт должен находиться под руководством „Наркомпроса“ и рассматривать себя как его учреждение». Ленин хотел, чтобы партия подтянула «Пролеткульт» к государству, в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии.

10 декабря, было напечатано Письмо пленума ЦК РКП (б) «о Пролеткульте», которое покончило с автономией «Пролеткультов», подчинив их «Наркомпросу», коммунистической партии. Александра Богданова, идеолога автономии «Пролеткультов» исключили из партии. Пленум ЦК одобрил проект инструкции, выработанный в ее развитие «Главполитпросветом», поручая Политбюро окончательное редактирование ее для более точного выражения той главной мысли, что работа «Пролеткульта» в области научного и политического просвещения сливается с работой «Наркомпроса» и «губнаробразов», в области же художественной, музыкальной, театральной, изобразительных искусств, литературной, остается автономной, и руководящая роль органов «Наркомпроса», сохраняется лишь для борьбы против явно буржуазных уклонений.

Надежда Крупская была председателем «Главполитпросвета» при «Наркомпросе» и одним из руководителей движения по «уничтожению» дореволюционных книг, не соответствовавших коммунистическому воспитанию трудящихся.

В проекте резолюции, составленном Лениным, говорилось, «Марксизм завоевал себе свое всемирно—историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетием развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая практическим опытом диктатуры пролетариата, как последней борьбы его против всякой эксплуатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры.…Неуклонно стоя на этой принципиальной точке зрения, Всероссийский съезд Пролеткульта самым решительным образом отвергает, как теоретически неверные и практически вредные, всякие попытки выдумывать свою особую культуру, замыкаться в свои обособленные организации, разграничивать области работы Наркомпроса и Пролеткульта или устанавливать „автономию“ Пролеткульта внутри учреждений Наркомпроса и т. п. Напротив, съезд вменяет в безусловную обязанность всех организаций Пролеткульта рассматривать себя всецело как подсобные органы сети учреждений Наркомпроса и осуществлять под общим руководством Советской власти (специально Наркомпроса) и Российской коммунистической партии свои задачи, как часть задач пролетарской диктатуры».

22 декабря 1920 года, открылся VIII съезд Советов в Москве, проходил с 22 по 29 декабря, на котором меньшевикам и эсерам в последний раз предоставлялась возможность выступить. Был проиведён разгром меньшевиков и левых эсеров органами «ВЧК», за якобы подготовленный ими переворот, с целью захвата власти. При этом все руководители меньшевиков и левых эсеров находились на съезде, в здании Большого театра и оказались там в качестве заложников.

Декабрь 1920 года, в Type, Франция, состоялась конференция Французской социалистической партии, которая проголосовала за присоединение к «Коммунистическому Интернационалу» и она становится «Французской коммунистической партией». Меньшинство во главе с Леоном Блюмом, создает новую «Французскую социалистическую партию».

Глава 44. 1921 год. Лейпцигский процесс. Новая Экономическая Политика. Помощь голодающей России. Первые концессии.

К 1921 году в России, по подсчётам специалистов, численность населения на оставшихся территориях едва дотягивала до 135 миллионов человек. Потери на этих территориях в результате войн, эпидемий, эмиграции, сокращения рождаемости составили с 1914 года не менее 25 миллионов человек.

Во время гражданской войны особенно пострадали добывающие предприятия Донецкого угольного бассейна, Бакинского нефтяного района, Урала и Сибири, были разрушены многие шахты и рудники. Из-за нехватки топлива и сырья останавливались заводы. Рабочие были вынуждены покидать города и уезжать в деревню, благо у всех оставались там семьи и ближайшие родственники. Общий уровень промышленного производства сократился в 5 раз. Оборудование выходило из строя, давно не обновлялось. Металлургия «Р.С.Ф.С.Р.» производила столько металла, сколько его выплавляли при Петре I, 200 лет назад.

1 января 1921 года, в Туркестане, в Аулие-Ате (Джамбул), открылся I съезд казахской и киргизской бедноты, на котором присутствовало 600 делегатов. Съезд одобрил земельную политику Советской власти и наметил меры к укреплению организаций бедноты. «Совнарком», Ленин, продолжал политику по национализации окраин Российской империи, начатую Временным правительством, Керенским, после февральской революции 1917 года, уже собственными «большевистскими» методами.

9 января 1921 года, Ленин по просьбе крестьян деревни Горки приехал к ним на встречу, в дом местного жителя Шульгина. Ленин рассказывал крестьянам о молодой Советской республике, о борьбе с «белогвардейцами» и их зарубежными покровителями, странами «Антанты», о разрухе, с которой успешно борются трудящиеся, о необходимости укреплять союз рабочих и крестьян. Ленин посоветовал крестьянам объединиться для совместной обработки земли. После часового выступления Ленина, висячая керосиновая лампа начала гаснуть от недостатка керосина. Заметив это, Ленин пообещал провести в крестьянские дома деревни Горки электрический свет. Крестьяне восторженно встретили эту Ленинскую заботу, а через полгода, летом, 20 июля 1921 года, в Горках был большой праздник, зажглись «лампочки Ильича», зажглись электрические лампочки и в близлежащих государственных усадьбах Ленина и Максима Горького.

10 января 1921 года, в Лейпциге, Германия, начались заседания «Верховного суда» по делу о военных преступлениях Германии. Это была серия уголовных процессов о военных преступлениях Германской империи во время Первой мировой войны, начатая по инициативе Великобритании. Проходили процессы с 1921 года по 1927 год, в здании Имперского суда в городе Лейпциг. К суду привлекались кайзер Германии Вильгельм II, который оставался в Голландии, на суде отсутствовал. Суды проходили при участии международных наблюдателей. Судьи представляли пять держав «Антанты». Обвиняемым вменялось то, чего не было в прежних войнах, бомбёжка городов в тылу, убийства мирного населения, мародёрство, беспощадная подводная война, миллионы беженцев во всех странах, осуществлённый государством геноцид на огромной территории, система концентрационных лагерей для военнопленных, применение химических отравляющих веществ и прочее. Распространение в концлагерях инфекционных заболеваний объяснили наличием в них скоплений русских военнопленных. Суду подвергались лица, действия которых были направлены против граждан стран «Антанты». Обвинения были представлены и от Польши, Румынии и Югославии, Россия в этот перечень не входила. Суду был представлен список из 901 обвиняемого, включавший кроме кайзера, его старшего сына, кронпринца Фридриха, первых лиц гражданского управления Германии и армейских генералов, Гинденбурга, Тирпица, Бюлова и Людендорфа, а также бывшего канцлера Германской империи Бетман-Гольвега. Среди обвинённых не оказалось ни одного высшего чиновника или военачальника, ни одного смертного приговора не вынесли. 888 чело век были оправданы, остальные получили небольшие тюремные сроки, а несколько из осуждённых сбежали из тюрьмы.

15 январе 1921 года, в Ливорно, начался XVII съезд Итальянской социалистической партии. На съезде рассматривался вопрос о вступлении в «Коминтерн». Для этого надо было принять «21 условие» вступления в «Коминтерн» и исключить из партии правое реформистское крыло. Руководство социалистической партии, которое возглавлял Джасинто Серрати, отказалось выполнять условия «Коминтерна».

«21 условие» или «Условия приёма в Коммунистический Интернационал» документ, принятый 30 июля 1920 года, на II конгрессе «Коминтерна» в Москве. Автором «21 условия» являлся Ленин. «Условия» отражали требования Ленина о необходимости копирования методов «Октябрьской революции», в том числе «диктатуру пролетариата» и осуществляли ленинский контроль над мировым революционным рабочим движением. Были и «секретные» условия, не для общей массы. Многие сторонники Серрати, включая и его самого, позднее присоединились к коммунистам.

Социалисты, отколовшиеся от съезда, во главе с Амадео Бордига, Антонио Грамши, Умберто Террачини и Никола Бомбаччи, представлявшие 59000 членов соцпартии, собрались отдельно и образовали «Коммунистическую Партию Италии», «ИКП». «ИКП» приняла участие в парламентских выборах 1921 года, на которых получила 4,6% голосов избирателей и 15 депутатских мест.

26 января 1921 года, страны-победители «Антанты» официально признали независимость «Латвийской Республики». 22 сентября 1921 года, Латвия и две другие прибалтийские страны были признаны и приняты в «Лигу Наций».

В феврале 1921 года, в Петрограде, Москве, Иваново-Вознесенске, Харькове и городах Поволжья прошли выступления рабочих против правительства «Р.С.Ф.С.Р.». Рабочий протест был вызван, прежде всего, экономическими причинами. Еще в 1920 году, в связи с неурожаем в Поволжье и вывозом зерна, включая «семенной фонд» и продуктов питания в центральные районы, снабжение рабочих по карточкам резко ухудшилось. В наибольшей степени это отразилось на территории Среднего Поволжья, так как на этой территории осуществлялись массовые «заготовки» зерна, включая «семенной фонд» и продовольствия для рабочих центрально – промышленного региона по постановлению «о продразвёрстке».

В Самаре норма муки была установлена 15 фунтов (6 кг) в месяц для работающего, можно было купить муку на рынке, она стоила таких денег, которых у рабочих не было. Чтобы выжить и накормить семью, рабочие бросали работу и ехали в деревню за хлебом, где ситуация была не лучше. Повсюду встречались плакаты наглядной агитации, которые гласили, «Кто не работает, тот не ест». Не ели и те, кто работал. Именно задержки и мизерность продовольственных пайков и заработной платы в 1921 году стали основными причинами волнений в Поволжье. В связи с неурожаем, было проведено сокращение категорий лиц, находившихся на привилегированных государственных пайках. Бастующие рабочие выдвигали требования об увеличении зарплаты и выдаваемых пайков, о лишении «руководящих» партийных работников присвоенных ими привилегий, особых пайков. Наряду с продовольственным кризисом отсутствовали услуги и в социальной сфере. Это привело к возникновению весной 1921 года выступлений и забастовок рабочих.

Анализируя сложившуюся обстановку внутри страны, Ленин охарактеризовал причины возникновения рабочих выступлений, «Когда рабочие эту материально-производственную базу из-под ног теряют, тогда состояние неуравновешенности, неопределенности, отчаяния, безверия овладевает массами…».

Уже в 1919 году прошли забастовки рабочих на Тульских оружейных заводах. Большевикам пришлось срочно выполнять экономические требования рабочих, чтобы не остаться без патронов и винтовок для «Красной» армии.

Ленин лично контролировал ситуацию в Тульской губернии, на территории которой не прекращали работы ружейные и патронные заводы. Он требовал обстоятельные доклады от председателя Тульского «Губисполкома» Каминского, члена «Реввоенсовета» Тульского «Укрепрайона» Межлаука, Чрезвычайного политкомиссара Немцова, и давал личные распоряжения в письменной форме Наркомам путей сообщения, продовольствия, и прочим ответственным исполнителям, «о создании запасов топлива, материалов, продовольствия, фуражного фонда и прочего на территории Тульского укрепрайона», лично контролировал расходование этих запасов. Ленин сделал распоряжение «Наркомпроду» Цурюпе, «О введении бесплатного детского питания» в Туле. Лично контролировал исполнение своих распоряжений, это способствовало стабилизации ситуации в Тульской губернии, так как не исполнение означало попадание виновного под военный революционный трибунал.

В тоже время, в условиях рабочих волнений, и политические требования присутствовали и шли как вторичные. На территории Поволжья, в 1921 году, была зарегистрирована 101 забастовка и только в 11 из них принимали участие эсеры и меньшевики, в партии большевиков ещё существовала и «рабочая оппозиция» возглавляемая Шляпниковым и Коллонтай, не согласная с политикой «диктатуры партии». Всё равно, те забастовки, где рабочие требовали только увеличения пайка и зарплаты, объявлялись контрреволюционными, со всеми «революционными» последствиями для их организаторов и участников, трибунал.

3 марта 1921 года, начались выступления в Саратове. Поводом к выступлению послужило сокращение продовольственного пайка для рабочих железнодорожных мастерских. Рабочие, после обеденного перерыва не вышли на работу и собрали общее собрание, по вопросу о сокращения выдачи продуктов. Руководил митингом бывший коммунист и управленец Кравченко, вышедший из партии. На собрании железнодорожники ознакомились с резолюциями, принятыми московскими рабочими, в которых выдвигались требования создания коалиционного правительства и самостоятельных, ни от кого не зависящих рабочих организаций. В ответ на это было созвано расширенное заседание «Горсовета» с пленумом «Губернского профсоюза», на котором повторно утвердили резолюцию «о сокращение пайка» и осудили различные попытки сорвать работу советской власти. Правда, «недостатки» в работе государственных учреждений, отвечающих за снабжение и другие экономические вопросы, были при этом обнаружены и признаны. Избранная рабочими комиссия, не менее 200 человек, была арестована «Губревком», который ввел в городе и гарнизоне военное положение, после 22 часов запрещалось выходить на улицу. В секретном докладе, отправленном в Москву, сообщалось, что Саратов охвачен «почти всеобщей забастовкой, ликвидированной после огромных усилий всего партийного и советского аппарата», то есть «ЧеКа».

Выступления состоялись в Твери, в Нижнем Новгороде и губернии, в Самаре, в Пензенской губернии, в Симбирске, в Саратове, в Астраханской губернии.

Основными участниками конфликтов этого периода были кадровые рабочие, которые считались основой «пролетарского» общества. В условиях невыдачи и сокращения продовольственных пайков, лишенные поставок продуктов от родственников из деревень, так как крестьяне так же голодали, рабочие вынуждены были идти на открытый конфликт с властью. Исполняя приказы «Совнаркома», местные власти активно подавляли выступления рабочих. В качестве наказаний за участие в забастовках, советской властью, кроме закрытия предприятий и массовых увольнений рабочих, стали применяться аресты с помещением в «трудовой лагерь».

В первой половине 1921 года, некоторые выступления рабочих сопровождались и антибольшевистскими лозунгами, выдвигаемые ещё сохранившимися кое-где «недобитыми» большевиками, меньшевиками и эсерами, а также представителями «рабочей оппозиции» РКП (б). Активисты этих партий принимали активное участие в подготовке забастовок, выдвигая с экономическими требованиями и политические. В этих случаях, местные власти оправдывали возмущения рабочих враждебным влиянием на них членов оппозиционных партий.

Местные органы «по борьбе с контрреволюцией», «ЧеКа», для ликвидации забастовок, первым делом выявляли и «ликвидировали» активистов, обезглавливали рабочее движение. Аресты проводились ночью. Так, в Пензе мероприятия по нейтрализации членов контрреволюционных партий происходили летом 1921 года, в Симбирске кампания по аресту эсеров прошла осенью 1921 года.

Рабочие добивались и упрощения перехода с одного предприятия на другое, выступали против принудительного закрепления и перебросок на предприятия других регионов, протестовали против военно-коммунистических принципов организации труда, которые были введены на предприятиях и фабриках постановлениями «Совета Рабочей и Крестьянской Обороны». Это требование, по милитаризации производства, было снято только после установления «нового экономического курса».

13 февраля, в ЦК РКП (б) было направлено секретное письмо Подвойского, Кедрова, Мехоношина, Муралова, Менжинского и Ягоды о критическом положении в стране, связанное с небывалым понижением влияния коммунистической партии на пролетариат, а также на опасность выступления рабочих против Советской власти.

Таким образом, политический кризис, который стоял перед большевиками при завершении гражданской войны, был чреват серьезными последствиями для партии большевиков, рабочие, объединившиеся на почве недовольства оплатой труда и отсутствием снабжения продуктами, использовались меньшевиками и эсерами для организации восстаний. Эти события, в начале 1921 года, затронули все слои рабочих, обычно разделенные профсоюзами по профессиям. Эти протесты в Поволжье не приняли организованного политического характера благодаря быстрой реакции «ЧеКа» и местных властей, немедленно арестовавшие активных участников волнений, что лишало рабочих централизованного руководства.

Рабочие обладали гораздо меньшей «революционной» сознательностью, чем это считали в РКП (б), рабочим необходимо было кормить не только себя, но и своих иждивенцев, свои семьи. Верхние слои партийной бюрократии находились в этом случае в более привилегированных условиях. Пайки и денежное содержание для них назначались им, с учётом количества имеющихся у них иждивенцев, на работе их кормили спецстоловые.

28 января 1921 года, Мустафа Субхи, председатель «Турецкой Коммунистической Партии», участник 1-го конгресса «Коминтерна» 1919 года и 1-го съезда народов Востока в Баку, 1920 года, и ещё 14 членов ЦК и активистов «ТКП», посланные Лениным к себе, в Турцию, для подготовки революции в Турции и подвергшиеся нападениям сторонников Мустафы Кемаля в Карсе и Эрзуруме, пытались морем вернуться в Россию, отплыли в Чёрное море на лодке. В ночь на 29 января Мустафа Субхи и все его товарищи, были подняты на судно, их догнавшее, и казнены капитаном и командой.

По инициативе и при участии Мустафа Субхи на турецкий язык были переведены некоторые работы Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Ленина. Через 2 месяца после казни Мустафы, 16 марта 1921 года, был подписан договор о дружбе и братстве между «Р.С.Ф.С.Р.» и Турцией, в котором в частности была зафиксирована «солидарность в борьбе против империализма».

В феврале 1921 года, «Красная» армия вступила на территорию Грузии. В ночь с 11 на 12 февраля 1921 года, началось восстание «трудящихся» в Лори, инициированное большевиками, послужившее сигналом к вооруженным выступлениям против меньшевистского правительства, за установление Советской власти в Грузии. 25 февраля, войска «Кавказского фронта», совместно с «Ревкомом» и «революционными» отрядами Грузии вступили в Тифлис, Тбилиси. В этот же день была объявлена «Грузинская Советская Социалистическая Республика».

В феврале 1921 года, были подписаны договора об установлении дружественных отношений между «Р.С.Ф.С.Р.» и «Персией» (Ираном), «Афганистаном».

21 февраля 1921 года, Ленин написал статью «Об едином хозяйственном плане». На другой день, 22-ого, «Совнарком» издал Декрет «Об учреждении Государственной общей плановой комиссии при „Совете Труда и Обороны“», «Госплан». Задачей этого органа являлось планирование экономического развития «Р.С.Ф.С.Р.». По «предложению» Ленина, председателем «Госплана» был назначен Глеб Кржижановский, который был соратником Ленина ещё при организации «Союза борьбы за освобождения рабочего класса», в 1895 году, возглавлявший потом «Госплан» до 1930 года. Первый аппарат «Госплана» состоял из 40 экономистов, инженеров и другого персонала.

22—27 февраля 1921 года, в Вене, на конференции социалистов Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Польши, Румынии, США, Франции, Швейцарии и других стран был основан новый международный Интернационал. Его учредителями выступили десять партий, включая Независимую социал-демократическую партию Германии, «НСДПГ», Французскую секцию Рабочего интернационала «ФСИО», Независимую лейбористскую партию, «НЛП», Социал-демократическую партию Швейцарии, «СПС», Социал-демократическую партию Австрии, «СПА» и Федерацию румынских социалистических партий, «ФРСП», отколовшейся от Социалистической партии Румынии, а также российские меньшевики и эсеры в эмиграции, Чернов и Мартов. В апреле 1921 года, к нему присоединилась Испанская социалистическая рабочая партия, а затем и максималистская фракция большинства Итальянской социалистической партии, «ИСП». Интернационал прозвали двухсполовинным. Секретарём Двухсполовинного интернационала был Фридрих Адлер из австрийской социал-демократии, другими лидерами были Макс Адлер, Отто Бауэр, Роберт Гримм, Жан Лонге, Джеймс Рамсей Макдональд, Виктор Чернов и Юлий Мартов. Они высказывались за демократический социализм, против капитализма и диктатуры пролетариата. Критикуя соглашательство и социал-шовинизм правых социалистов, они не принимали большевистское понимание диктатуры пролетариата и методы «красного террора». Двухсполовинный интернационал отверг «21 условие» Ленина для партий, желающих вступить в «Коминтерн», но стремился к воссоединению всех трёх существовавших интернационалов с целью обеспечения единства международного рабочего движения.

28 февраля 1921 года, в Кронштадте, 14 000 матросов и рабочих выступили против власти коммунистов, с требованиями вернуть гражданские свободы, признать политические партии, провести новые выборы в «Советы». На флоте с давних времён было сильным влияние анархистов и эсеров во флотских экипажах и судовых комитетах. 18 марта 1921 года, мятеж моряков Кронштадта был полностью подавлен регулярными войсками «РККА», под командованием Тухачевского, при личном участии Льва Троцкого и делегатов X съезда РКП (б). 9000 матросов, солдат и рабочих, по льду Финского залива, ушли в Финляндию. 5000 бойцов остались в руинах крепости, погибли в борьбе с регулярными частями «РККА». Потери «Красных» были меньше, при проведении подавления мятежа применялась в основном тяжёлая артиллерия.