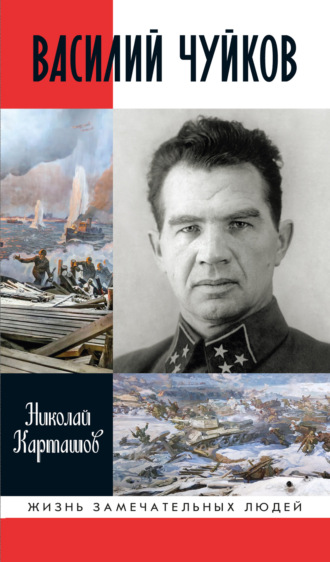

Николай Карташов

Василий Чуйков

В ноябре и декабре 1917 года Чуйков неоднократно выезжал с различными поручениями матросского комитета в Петроград. А в январе 1918 года его вместе с братом Ильей отправили на охрану поездов, следующих по маршруту Москва – Саратов. Из этого поволжского города отправлялся хлеб для Центральной России. Практически весь январь и февраль Василий провел на колесах, охраняя вагоны с хлебом.

В один из февральских дней Василий с братом получили тревожное письмо от отца. Родитель писал: «Мироеды, бывшие чиновники, купчишки смущают народ против Советов. Мне мстят за вас. Намедни подожгли ригу. Она сгорела. Семья 15 душ осталась без хлеба. Нужна ваша подмога».

Илья в тот же день взял отпуск. Вместе с ним в Серебряные Пруды поехал и Василий. Встреча с отцом на всю жизнь отложилась в его памяти:

Мы вошли в дом вечером. Отец сидел за столом угрюмый и озабоченный: как прокормить такую ораву едоков, сидящих на скамейках от угла до угла? До нови, до обмолота первого урожая озимой еще далеко.

На той же неделе приехали еще два моих старших брата – Петр и Андрей. Оба женатые, жены и дети кормились у отца. Сообща через комитет бедноты раздобыли несколько мешков семенного зерна. Появился хлеб. Кроме того, в имении графа Шереметева, уехавшего за границу, достали корм для скота.

Когда семейные дела немного уладились, братья разъехались по своим частям. Василий, не числившийся на постоянной службе, временно остался дома. Но лишь на месяц. Уже в апреле 1918 года он был зачислен курсантом на 1-е Московские советские военно-инструкторские курсы Красной армии.

Вновь обратимся к стенограмме беседы с Чуйковым:

Поскольку я был в Прудах, вся молодежь – около меня. Думали, гадали, но недолго. В это время вышел декрет о формировании Красной армии. Собрались. Куда? А поедем в армию. Поехали тогда из Прудов я, Рыкин Василий, Губарев Алексей и Минкин Егор. Приезжаем в Москву. Куда идти – не знаем. Первого попавшегося в шинели спрашиваем, где тут воинская часть. Но попали на хорошего.

– А вы, – спрашивает, – что хотите?

– Хотим устроиться в Красную армию, – говорим.

– Есть у вас справки?

Мы поехали, взяли от своего сельсовета соответствующие справки, что мы политически благонадежны. Он нам рекомендовал тогда пойти в Лефортово.

– Там, – сказал, – организуются как будто курсы красных командиров. Возможно, вас примут.

Комиссаром курсов был Сегаль, как сейчас помню. Закатились туда со своими сундучками, если не служить, то учиться. Он поговорил с нами, и нас тут же зачислили…

Так крестьянский сын сделал свой первый шаг к маршальскому жезлу, который, как известно, лежит в ранце каждого солдата.

Глава 2

Выбор пути

Если потребуется, останусь человеком с ружьем на всю жизнь – это самая важная должность на земле – защищать трудовой народ. И это мое призвание.

В.И. Чуйков

1-е Московские советские военно-инструкторские курсы Красной армии, курсантом которых стал Чуйков, располагались в Лефортово, в здании бывшего Алексеевского военного училища. Основанное в 1864 году как Московское пехотное юнкерское училище, оно на протяжении полувека готовило юношей к армейской службе. В Российской империи это учебное заведение являлось третьим по престижности после Павловского и Александровского. Теперь по мраморным лестницам, паркетным полам и строевому плацу упраздненного училища вышагивали в новеньком, с иголки обмундировании будущие красные командиры, среди которых выделялся своим высоким ростом и крепким телосложением курсант Василий Чуйков.

Примечательно, что в стенах Алексеевского училища постигали военную науку офицеры, позже занявшие высшие посты как Красной (Б.М. Шапошников, А.Е. Снесарев, М.Д. Бонч-Бруевич, А.М. Василевский), так и в Белой армиях (М.В. Алексеев, Н.Л. Савельев, А.П. Греков, В.Г. Ласточкин, Н.М. Тихменев)… С одними из них Чуйкову доведется служить бок о бок, против других воевать.

Срок обучения на Московских военно-инструкторских курсах, как и в других аналогичных, согласно приказу наркома по военным делам № 104 от 28 января 1918 года, составлял семь месяцев, из которых четыре отводилось на подготовительный курс и три на военный. Программа обучения была насыщенной. Главная задача курсов заключалась в том, чтобы в короткие сроки подготовить командиров-единоначальников, хорошо знающих военное дело, преданных советской власти, умеющих научить и повести за собой подчиненных. Утро начиналось с неизменной в армии команды дневального:

– Рота, подъем!

А дальше построение, зарядка, умывание и снова в строй. Без строя – ни шагу. В столовую, в учебные классы, на плац, на стрельбище, в поле… Тактика, огневая подготовка, ружейные приемы, политическая подготовка, штыковой бой – все эти предметы приходилось осваивать с полным напряжением.

– Курсант – не солдат. Хочешь стать настоящим командиром – учись, закаляйся, готовь себя к суровым испытаниям, – звучало не раз из уст преподавателей курсов.

Преподавательский корпус состоял в основном из бывших царских офицеров. Это были опытные, знающие свое дело специалисты. Многие из них прошли русско-японскую войну, Первую мировую. В своей книге «Закалялась молодость в боях» Чуйков пишет о днях учебы:

Обучали нас бывшие офицеры царской армии. Учили, надо сказать прилежно.

– Коли штыком! Бей прикладом! Не так. Выпад. Укол! Отбой! Вперед, назад! Прикройся!

Так раз десять-пятнадцать подряд, да еще с перебежками, пока хватает сил держаться на ногах. Вероятно, нам давали чрезмерную перегрузку, муштровали с перебором, может быть, даже намереваясь отбить охоту стать командирами. Но меня это ничуть не угнетало. Наоборот, я хотел, чтобы из меня выжимали все, что есть во мне, и тем самым дали возможность проверить себя до конца – получится ли из меня краском? Ведь предстояли схватки с опытными, вышколенными офицерами и солдатами белой гвардии, с интервентами. Идти в бой без подготовки, без веры в свои силы – значит погибнуть…

Первым памятным для Василия на курсах событием стало принятие им торжественного обещания воина Красной армии. Выражаясь современной лексикой, военной присяги. В различные периоды истории воинская клятва называлась по-разному, но суть ее оставалась и остается одна – обещание защищать родное Отечество, ее народ, не щадя своих сил и самой жизни. У только что созданной Рабоче-крестьянской Красной армии эта клятва называлась Формулой торжественного обещания. Она была утверждена в апреле 1918 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) молодой Советской республики.

Как и подобает в таких случаях, принятие клятвы проходило в праздничной обстановке. В строгих шеренгах застыли будущие командиры. Блестели на солнце штыки, развевались на ветру красные флаги, гремела медь оркестра… Один за другим курсанты выходили из строя, шли к центру плаца и произносили лаконичные слова торжественного обещания.

– Я, сын трудового народа, гражданин Советской республики, принимаю на себя звание воина Рабочей и крестьянской армии, – громко чеканил слова Чуйков. – Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения… Я обязуюсь по первому зову Рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской республики…. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона.

После месяца учебы Василий принял участие в первомайском военном параде. Это был первый парад частей молодой армии Советов. По Красной площади тогда еще ходили трамваи, их украсили хвойными ветками и красными лентами. Из досок сколотили несколько высоких трибун, поставили грузовики, обтянутые кумачом, – для выступающих. Не было ни микрофонов, ни рупоров, поэтому речи ораторов могли слышать только те, кто находился рядом с трибунами.

Ровно в 11 часов над кремлевскими сводами ярким шаром взвилась сигнальная ракета и по Красной площади начали движение праздничные колонны. Впереди шли войска. Тысячи ног били по брусчатке мерно и четко. В составе сводной колонны Московских военно-инструкторских курсов чеканил шаг Чуйков. Громыхали тачанки. Цокали копыта лошадей, тащившие пушки еще с двуглавыми орлами.

С Красной площади войска направились на Ходынское поле, где проходил военный парад. «На Ходынском поле вся Москва, – писала одна из газет. – Сбежались друзья и враги. Рабочие кепки пришли смотреть свою защиту, шляпы и котелки – хихикать и злорадствовать. Уцелевшие дипломаты с биноклями через плечо испытуют окружающее: полугодовалое правительство демонстрирует свою армию – забавно!»

На параде Василий впервые увидел руководителя страны Советов – председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина. Он произнес речь, обходил войска, поздравлял красноармейцев, курсантов, командиров с праздником. А спустя два месяца Чуйков встретился с Лениным вновь. Эта встреча на всю жизнь отложилась в его памяти, в своих мемуарах он описал ее в мельчайших подробностях:

2 июля нас срочно вернули с полевых занятий, приказали привести в порядок обмундирование – и в манеж. Там была наша столовая. Когда мы пришли туда, то увидели вместо столов трибуну и полный ряд мобилизованных рабочих и красногвардейцев-добровольцев – тысячи полторы. Все чего-то напряженно ждали.

Внезапно дверь манежа открылась, и к трибуне быстрыми шагами прошел человек среднего роста. И сразу же оттуда, от трибуны покатилась волна дружных аплодисментов. Как бы ударившись о каменные стены, она с еще большей мощью ринулась обратно, и теперь уже со всех сторон зала полетели восторженные возгласы: «Ленин! Ленин!» Они слились в единый, все нарастающий гул.

– Да здравствует товарищ Ленин!

Владимир Ильич быстро взошел на трибуну. Поднял руку, прося тишины. Мне показалось, что он очень торопится, спешит, ему некогда и недосуг пережидать этот шум. Все притихли.

– Товарищи…

Слово прозвучало с такой доверительностью, что казалось, это не начало речи великого вождя, а продолжение лишь прерванной беседы: заботы и думы вслух среди верных, старых друзей. Да, в этом зале были его верные и преданные друзья. И вероятно, в том было его величие, что вот так, одним жестом, одним словом приближал к себе людей и начинал беседу на равных. Он поднимал слушателей до уровня осознания высокой ответственности за судьбы народов Советской страны…

Как я слушал Ленина, что делалось со мной, едва ли можно передать словами. После некоторой политической подготовки на курсах я уже по-другому, более доходчиво воспринимал его слова. Скажу только, что я был весь внимание, весь зрение, никого, кроме Ильича, не видел. Его слова звучали в моих ушах как набатный колокол, зовущий на подвиг, на самоотверженное дело. От возбуждения стало тесно в груди, захватило дыхание.

Ленин призвал нас, красноармейцев, упорно учиться военному делу, чтобы умело защищать Родину, трудящихся. Защищать от бешеного натиска интервентов и белогвардейцев. Надо быть бдительным, говорил Ильич, ибо мы окружены врагами извне и изнутри…

Под гром аплодисментов и крики «ура!» он быстро сошел с трибуны и зашагал к дверям. Там, на секунду остановившись, повернулся к нам лицом, улыбнулся и помахал рукой.

Курсанты долго не расходились из манежа, взвешивали каждое слово Ильича. Помню, я тогда твердо решил: если потребуется, останусь «человеком с ружьем» на всю жизнь. Это самая важная должность на земле: защищать трудовой народ.

В России после распада Советского Союза мнения о личности Ленина разделились. Одни считают, что Ленин и его соратники, являясь «наймитами» германской разведки, разрушили русскую государственность, свергли самодержавие, убили царя и его семью, развязали кровавую Гражданскую войну, утопили страну в крови, чтобы только удержаться у власти. И после победы установили тоталитарный режим и создали «империю зла» – СССР.

Другая часть общества, которая родилась, жила, училась и трудилась во времена Советского Союза, наоборот, придерживается противоположной точки зрения. Ленин и его соратники для этих людей – создатели социального и мощного государства. Именно они сберегли Россию, восстановили ее и ответили на главные вопросы: мир – народам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим, власть – Советам, нациям – право на самоопределение. Уже первые декреты Советской власти убедили народ в том, за кем ему надо идти. «Декрет о земле» утверждал ликвидацию помещичьего землевладения, национализацию земли… «Декрет о мире» содержал предложение о заключении мира без аннексий и контрибуций… «Декрет о восьмичасовом рабочем дне» устанавливал важнейшую норму в трудовом законодательстве… «Декларация прав народов России» провозглашала равенство и суверенитет народов страны… «Декрет об уничтожении сословий, гражданских, придворных и военных чинов» устанавливал принцип социального равенства… При советской власти граждане получили право на получение бесплатного жилья, образования, медицинского обеспечения… Крестьяне и рабочие становились министрами, маршалами, учителями, врачами…

Из воспоминаний Чуйкова видно, что Ленин для него стал символом строителя новой жизни. Как, впрочем, для большинства рабочих и крестьян, части казачества и офицерства. Идеи добра, справедливости, равенства они приняли всем сердцем. Забегая вперед, спросим читателя: разве тот же Василий Чуйков, человек крестьянских кровей, мог в прежние времена дослужиться до высокого звания? Ответим: в лучшем случае до какого-нибудь унтер-офицера… Тогда как при Советской власти он удостоился звания маршала – главного воинского отличия в стране.

Вот как сам Чуйков ответил на заданный выше вопрос: «Никогда не думал быть профессиональным военным. И если бы был призван в царскую армию, мой высший потолок по званию был бы солдат или матрос, как у моих четырех старших братьев. Но в начале 1918 года я по призыву партии Ленина добровольцем пошел в Красную армию на защиту своего родного Отечества рабочих и крестьян».

Биография Чуйкова, как кто-то справедливо заметил, это история одного из тех людей-самородков, которыми так богат русский народ и которым только Советская власть дала по-настоящему проявить свои недюжинные силы. Маршалами и генералами армии стали другие представители крестьянского сословия – Г.К. Жуков, Р.Я. Малиновский, И.С. Конев, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, П.А. Ротмистров, Н.Ф. Ватутин, С.М. Штеменко… С именем Ленина и верой в светлое будущее взяли они оружие и пошли защищать завоевания нового строя:

Смело мы в бой пойдём

За власть Советов

И как один умрём

В борьбе за это.

Однако вернемся к курсантским будням нашего героя. Они были напряженными. Учеба занимала все время без остатка. На курсах все было интересно, значимо. В основном все занятия проходили в летних лагерях в районе Серебряного Бора. Будущим краскомам очень часто приходилось откладывать в сторону учебники и брать в руки оружие. В один из дней, а точнее 7 июля, курсантов подняли по тревоге и выдали по 60 боевых патронов. На построении комиссар курсов Масленников объявил, что в Москве левые эсеры совершили контрреволюционный мятеж. Они захватили телеграф, телефонную станцию, другие важнейшие объекты города. Кроме того, убит германский посол граф Вильгельм фон Мирбах, мятежники арестовали часть членов Советского правительства, в том числе председателя ВЧК Феликса Дзержинского. Штаб левых эсеров на тот момент находился в Трехсвятительском переулке, в доме Саввы Морозова. Перед курсантами была поставлена задача во взаимодействии с латышскими стрелками взять штаб и подавить мятеж.

Без промедления отряд курсантов выдвинулся в сторону Москвы. Василий находился в составе первого взвода. Взводу была придана трехдюймовая пушка. Вскоре будущие командиры были на месте. По команде взводного они, прижимаясь к стенам домов, начали короткими перебежками продвигаться по переулку. Неожиданно из его глубины хлестко ударил пулемет. Веер пуль зацепил стены домов, с которых посыпались куски штукатурки. Один из товарищей Чуйкова упал сраженный очередью. Остальные сослуживцы быстро залегли, заклацали затворами, начали стрелять из винтовок.

В это время оглушительно ухнула приданная взводу пушка. Артиллеристы произвели несколько прицельных выстрелов, пулемет захлебнулся. Курсанты устремились вперед. Василий старался не отставать от товарищей. Пальба, взрывы, отрывистые слова ругательств. Со смежных улиц и переулков также продвигались наступающие. Когда курсанты взвода непосредственно подошли к зданию штаба, стрельба прекратилась. Из окон бывшего морозовского особняка вовсю валил густой дым. Все стекла в нем были выбиты. Из подъезда гуськом выходили с поднятыми руками участники мятежа. Все они были арестованы.

Это был первый бой в жизни Чуйкова. Сколько их будет в дальнейшем! Но первый бой он и есть первый. Поэтому в памяти остается на всю оставшуюся жизнь. Как шрам на теле. Часто случается, что первый бой оказывается для человека и последним. Для сослуживца Василия он таковым и стал. Был человек – раз, и нет его на белом свете. Когда погибшего хоронили на Всесвятском кладбище, Чуйков как будто заново пережил напряжение того момента, когда под пулеметным огнем шел в атаку. Побывав в реальном бою, он еще больше повзрослел, учеба приобрела для него совершенно иной смысл. И понятно какой. Чтобы остаться живым, надо учиться умению воевать.

В ночь на 31 августа казарму в очередной раз разбудила команда дневального:

– Рота, в ружье!

В считаные минуты курсанты, разобрав в пирамиде винтовки, уже стояли в строю. Взвод, в котором служил Чуйков, распределили по группам. Василия и еще семь курсантов посадили в автомобиль. Старшими в группе были два сотрудника ЧК. Один из них сел рядом с шофером, а второй в кузове с курсантами. Чуйков и его товарищи терялись в догадках: куда они едут в середине ночи и какая задача им будет поставлена? Когда грузовик отъехал от здания курсов, чекист сказал:

– Сегодня было совершено покушение на товарища Ленина. Он остался жив. Сейчас мы едем на явочную квартиру тех, кто причастен к этому преступлению. Наша задача их арестовать.

Проехав по темным и пустынным улицам Москвы, автомобиль продолжил путь по одной из загородных грунтовых дорог. Вскоре он остановился на окраине дачного поселка. Дальше группа, чтобы себя не обнаружить, пошла пешком. Кругом темень, хоть глаз выколи. Осторожно, стараясь не шуметь, подошли к одному из заборов, за которым едва просматривались очертания крыши высокого дома. Расставив курсантов вокруг дачи, чекисты и еще двое курсантов, перелезли через забор и направились к дому. Чуйков стоял за углом забора. Томительно тянулись минуты. В окнах дома зажегся свет, и тут же прогремело несколько выстрелов. Донесся звон разбитых стекол. Через какие-то секунды над забором возник силуэт человека.

– Стой! Стрелять буду! – властно скомандовал Чуйков.

Однако незнакомец никак не отреагировал на его требование, ловко преодолел препятствие. В эти же мгновения Василий выстрелил. В ответ – ни стона, ни шороха… Громкий выстрел заглушил все звуки. Повисла тишина. «Неужели ушел? – терзался в догадках Чуйков. Но винтовку вновь держал на боевом взводе.

Прошло еще несколько томительных минут. Из-за забора послышались знакомые голоса. Возвращались свои. Кто-то держал в руках карманный фонарь.

– Кто стрелял? – спросил у Чуйкова один из чекистов.

– Я, – ответил Василий.

– Ушел?

– Не могу сказать. Надо проверить.

Пройдя с чекистом вперед несколько метров, они увидели на земле лежащий труп.

– Молодец, не промазал! – похвалил Чуйкова чекист.

Через некоторое время подошла машина, в нее погрузили убитого, а также посадили туда двух арестованных. Их отправили на Лубянку, где находилась ВЧК. Так завершилась эта ночная поездка.

А для Чуйкова вновь продолжились напряженные учебные будни. Формы и методы обучения завтрашних красных командиров были различны: и лекции с конкретными примерами по определенным статьям Боевого устава, и решение тактических задач в ящике с песком, но ключевым звеном оставались практические занятия в поле. Именно там, на суглинистых подмосковных полях, изрытых окопами, траншеями, щелями и стрелковыми ячейками, Чуйков с однокашниками постигал науку наступать и обороняться, ориентироваться на местности, привязываться к ней… Как это ему потом пригодится в реальных боях!

Серьезное внимание уделялось на курсах изучению оружия и отработке навыков стрельбы. Василий, как и большинство его товарищей, с завязанными глазами разбирал и собирал револьвер, винтовку, станковый пулемет «максим», причем укладывался в минимальные по времени сроки. Что касается стрельбы, то Чуйков стрелял отменно из всех видов оружия. Лишнее подтверждение тому – описанный выше его ночной выезд с чекистами, когда он уложил с первого выстрела врага советской власти.

Как и в любой военной школе, на курсах много времени отводилось строевой подготовке. Умение держаться в строю и вне строя, подтянутость и молодцеватость, аккуратность в обмундировании от курсантов требовались безукоризненные. К этим элементам внешнего вида добавлялось их умение в составе взвода или роты исполнять строевую песню.

Свои хоровые таланты Чуйков с сослуживцами нередко демонстрировали москвичам. Обычно это происходило по воскресеньям. Курсанты выходили в увольнение с оркестром. Под «Марсельезу» и «Интернационал» шли из Лефортово по Садовому кольцу, Мясницкой и Тверской улицам. Пройти двадцать километров с винтовками за плечами было не так-то легко, учитывая скудный курсантский паек. Но маршировали будущие краскомы первостатейно и обязательно с песнями. Эти выходы в город преследовали еще одну цель – показать жителям, друзьям и недругам, что у правительства Ленина есть преданные части, которые в любой момент могут дать достойный отпор любым проискам врагов советской власти.

Между тем в стране становилось все тревожнее и тревожнее. В разных ее уголках – от украинских степей до сибирских лесов – уже вовсю начали полыхать костры Гражданской войны. Кровавое зарево, подобно поднявшейся опаре из квашни, расползалось с невероятной скоростью. Брат пошел против брата. Сын против отца. Офицеры и солдаты, еще недавно сидевшие рядом в окопах Первой мировой войны и делившие поровну армейский паек, теперь смотрели друг на друга в прорези прицелов трехлинеек. Пулеметы строчили пулями строчки смерти. Тысячи людей летели в братоубийственный котел войны, как поленья в печку. Человеческая кровь лилась полноводной рекой.

В августе на курсы поступил приказ: «Срочно направить курсантов в распоряжение товарища Подвойского на Южный фронт против белых войск…» В тот период войска Южного фронта, которым командовал бывший царский генерал П.П. Сытин, вели тяжелые бои с Донской армией генерала П.Н. Краснова, сдерживая противника на огромном пространстве от Брянска до Кизляра.

Через несколько суток эшелон курсантов Московских военно-инструкторских курсов прибыл в небольшой городок Балашов. Штаб члена Высшего военного совета и председателя Всероссийской коллегии по организации Красной армии Н.И. Подвойского находился в вагоне на одном из запасных путей.

Подвойский сразу же начал прием прибывших курсантов. Он принимал группами – человек по десять. Вскоре Чуйков и такие же, как он, без пяти минут командиры, уже были в его вагоне. Подвойский был одет в солдатскую гимнастерку. Усы и короткая бородка делали этого 38-летнего человека немного старше своих лет. А в умном, проницательном взгляде читалась строгость и одновременно виделись открытость, доступность и доброжелательность. Подвойский поздоровался с каждым за руку и сразу же поставил задачу – отправиться на укомплектование частей 1-й Особой украинской бригады Р.Ф. Сиверса.

– В бригаде Сиверса, – сказал он, – еще существует выборное начало. Командиров не назначают приказом вышестоящих штабов, а выбирают сами солдаты. Вы прибыли на командирские должности, однако рекомендую входить в свою роль с учетом этого обстоятельства.

О выборности командиров сказал и Сиверс, когда Чуйков и его товарищи прибыли в его бригаду.

– Сам я сторонник единоначалия, но выборность командиров сильно укоренилась в войсках, – с озабоченностью говорил комбриг. – Переломить настроение людей не так-то просто. Предложить самостоятельные должности пока не могу. Поэтому советую пойти помощниками или заместителями командиров. Ближе познакомьтесь с подчиненными, покажите себя в бою, там видно будет…

В тот же день Чуйков был назначен помощником командира стрелковой роты в один из полков бригады. За ним закрепили коновода, пару лошадей, выдали шашку. Василий с детства умел держаться в седле – отец научил. Да и клинком на курсах неплохо овладел.

Костяк бригады Сиверса, бывшего прапорщика царской армии, составляли рабочие и крестьяне. Но особо выделялись в нем своей стойкостью и отвагой донецкие шахтеры. Все они получили боевую закалку в борьбе с немецкими оккупантами и казачьими частями генерала А.М. Каледина. В составе бригады также было немало солдат, прошедших окопы Первой мировой войны, а также жители Балашова и его окрестностей.

Как проявил себя Чуйков в первой своей командирской должности – читаем в его воспоминаниях:

Прибыв в подразделение, которое обороняло село Новый Родничок, я сразу почувствовал, что красноармейцы смотрят на меня с нескрываемым недоверием. Обстрелянные еще в империалистическую войну, они прошли большую школу боев с белогвардейцами, а тут перед ними безусый юнец, и туда же – явился на командирскую должность. Они видели во мне человека, чем-то похожего на бывших офицеров. Посыпались соответствующие вопросы:

– Давно ли получил офицерские ремни?

– Зачем прилепил на грудь инструкторский значок?

– Почему наган в кобуре, а не за поясом?

Оправдываться перед солдатами было бесполезно. Я смолчал.

Бригада занимала широкий фронт, но обороняла отдельные села, не имея сплошного переднего края. Непосредственного соприкосновения с противником не было. Белогвардейцы, особенно казаки, совершали налеты – чаще всего ранним утром. Ударят по заставам, наделают шума и скроются.

Бороться с налетчиками было нелегко. Основу их тактики составляла внезапность. Поэтому необходимо было сначала ознакомиться с местностью, изучить скрытые подходы к населенным пунктам. Я вставал до рассвета, брал с собой нескольких бойцов, обходил все заставы, караулы, секреты и возвращался к командиру роты с подробным докладом.

…В один из дней, выйдя рано утром к хутору, что находился в двух километрах от села, я заметил белогвардейцев, крадущихся вдоль железнодорожного полотна. У меня тут же мелькнула мысль угостить белых ударом из засады.

Пригнувшись, я побежал на заставу, находящуюся в стороне от железной дороги, а сопровождающего меня бойца послал в село – предупредить командира роты…

Расчет был прост: поднять заставу, вывести ее в хвост белогвардейским налетчикам и, как только они завяжут бой за село, ударить по ним с тыла.

И вот застава поднята. Объяснив задачу, осторожно, по балке с мелким кустарником веду бойцов к железной дороге. Нас двадцать три. Белогвардейцев раз в шесть больше – сотни полторы. Но меня это не смущает: красновцы рассчитывают нанести внезапный удар по селу с фланга, мы – неожиданный для них, с тыла.

Притаились, ждем… До насыпи шагов двести. Позиция у нас выгодная – пригорок. С него видно все, что делается справа и слева. Белогвардейцы как на ладони…

Послышалась стрельба. Ясно: враги обнаружили себя. Надо повременить еще несколько минут. У них, вероятно, есть тыловое прикрытие. Пусть и оно втягивается в перестрелку. Так и случилось. Вижу, вдоль железной дороги несутся две пароконные повозки с пулеметами. Вот они выскочили на возвышенность, развернулись невдалеке от своей цели и застрочили по селу. Теперь пора вступать в дело и нам.

Вскакиваю во весь рост.

– Взвод, за мной!

Белогвардейские пулеметчики азартно ведут огонь по селу, не замечая, что мы бежим к ним с тыла.

– По пулеметам, взводом… Пли!

Залп двадцати трех винтовок сделал свое дело.

Захватив пулеметы, мы тут же открыли из них огонь по налетчикам. Не выдержав перекрестного огня с фронта и с тыла, красновцы бросились бежать в степь, оставляя на поле боя убитых и раненых. Нам достались богатые трофеи: около ста винтовок, две пароконные повозки, два станковых пулемета «Максим» и 38 пленных.

В тот же час мне стало известно, что командир роты серьезно ранен. Из штаба полка прибежал ко мне связной с приказом о назначении меня командиром роты. «А как же выборность? Что скажут по этому поводу красноармейцы?» – подумал я, еще не зная, как вести себя в такой обстановке. Однако тут же сами бойцы подсказали мне выход:

– Принимай роту и командуй.

И каждый теперь обращался ко мне по всем правилам: «Товарищ ротный». Так я стал командиром роты.

С давних пор в военной среде бытует выражение: тот не офицер, кто не командовал ротой. Действительно, не пройдя эту важную ступень в армейской иерархии, признают сами офицеры, трудно потом командовать крупными воинскими формированиями. Рота, особенно отдельная – это, по сути, военная организация, только в миниатюре. И хотя Чуйков короткий период командовал этим тактическим подразделением, он тем не менее получил хорошие уроки управления подчиненными, особенно командирами взводов. Одновременно приобрел опыт индивидуальной работы с людьми и применил на практике знания и навыки, полученные на военных курсах.

В середине осени Чуйкова возвратили в Москву для завершения учебы. В аттестации, с которой он уехал в столицу, было отмечено, что, «несмотря на молодость, курсант Василий Чуйков отлично выдержал экзамен в бою и вполне заслуживает доверия».

Вновь потекли учебные будни. Наряду с военными дисциплинами определенное количество часов отводилось занятиям по политической подготовке. Лекции курсантам читали видные деятели партии и правительства. В частности, Чуйков воочию видел и слышал председателя ВЦИК Я.М. Свердлова, наркома государственного призрения РСФСР А.М. Коллонтай, наркома юстиции РСФСР Д.И. Курского и др.

Вскоре все, кто побывал на фронте, получили свидетельства об окончании курсов без сдачи экзаменов. В свидетельстве, которое вручили Чуйкову было сказано: «Дано сие Чуйкову Василию в том, что он окончил 1-ые Московские пехотные курсы инструкторов Красной армии, что подписью и приложением печати удостоверяется».

Перед отъездом красных командиров пригласили в Дом союзов на объединенное заседание ВЦИК. По сути, это был прием, который устроило руководство молодой Республики Советов в честь выпускников первых советских военных школ, курсов, команд. К месту сказать, традиция эта сохраняется и в постсоветской России. Ежегодно в Кремле проходит торжественный прием в честь лучших выпускников высших военных учебных заведений.