Николай Александрович Петров

Чур, Авось и Золотой телец – три источника и три составные части наших реформ

11850 тыс.чел. х 49000 х 13% = 75485 млн. руб. Поскольку это также нереально, то остаётся золотая середина и по числу занятых россиян и по среднемесячной зарплате. Примем за основу 27093 тыс. человек россиян. Тогда зарплата средняя 21450 рублей: 27093 тыс.чел х 21453 х 13%.

Таким образом, мы вернулись к цифре, которую огласил ТАСС.

Наверно со сборами налогов в стране тоже не всё в порядке. Поэтому вернёмся к таблицам. Чтобы матрица (таблица) сходилась, я взял минимальную цифру по нерезидентам и максимальную (существенно больше, чем приведённая в аналитике ТАСС) по резидентам, что в сумме с лицами, не входящими в состав рабочей силы, составляют трудовые ресурсы – 88836 тыс. человек. Из занятых в производстве можно вычесть ещё армию работников расплодившихся Управляющих компаний, например, к ним отнести 5234,9 тыс. человек (посчитав их не иностранцами, а управленцами) и добавить в строку чиновников (при этом надо вычесть из строки с нерезидентами ту же цифру). В результате мы получим 1 управленца на двух – трёх рабочих, занятых в производстве. Это – бюрократический аппарат, какой при Советской власти и не снился. Только теперь – при отсутствии реальных рабочих мест для значительной резидентской части населения. Добавьте к этому зарплату чиновника, которая значительно больше зарплаты рабочего, растущее число чиновников, и мы получаем главные факторы, обеспечивающие рост среднемесячной зарплаты в стране. Источник доходов чиновников – не реальное производство, а бюджет, который формируется в значительной части от торговли минеральным сырьём. Поэтому опыт последних 30 лет учит: пока их интерес не будет пересекаться с интересом в развитии производства, никаких перемен ждать не приходится.

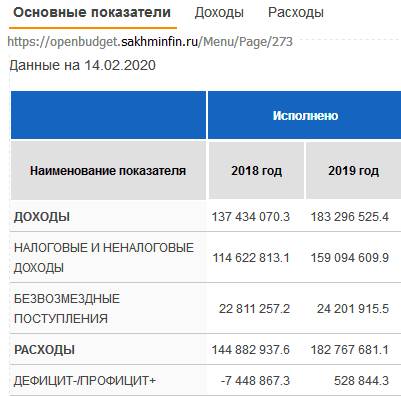

Отсутствие работы и сущие гроши в качестве заработка – это реальная проблема в стране, которую не решить путём субсидий, пособий, материнского капитала… Свидетельством тому то, что в стране из 85 регионов только 12 не являются дотационными: много потерь из-за простоя потенциальной рабочей силы, низкая зарплата или её отсутствие вовсе… Результат – нет отчислений в бюджет и социальные фонды. Возьмём не самый проблемный регион – Сахалинская область. Не самый проблемный потому, что там нефть. А задаться вопросом – чем, на какие средства там живёт население? Здесь только 13% жилых домов обеспечены газом (среднероссийский уровень – 66%). Регион выживает благодаря льготам. Вот что говорил председатель Сахалинской областной Думы и писали местные СМИ по поводу возможного перераспределения доходов от нефти в пользу федерального центра:

Это при том, что федеральная власть «пытается» закрепить население на Дальнем востоке. А чем? Раньше там была цементная, рыбоперерабатывающая промышленность… Что осталось? Посмотрим, что Сахалин экспортирует. По данным ФТС в статистике внешней торговли это всего несколько позиций:

А де-факто – только одна – нефть и нефтепродукты, рыбы – на 600 млн.$.И вот ещё что любопытно: Сахалин – нефтедобывающий регион, экспортирует нефти на 10 млрд.$. А вот Москва – совсем не добывает нефть, а экспортирует по данным ФТС на 92 млрд.$. :

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов с Сахалина составляют, как следует из отчётности, – 10,3 млрд.$, это в рублёвом эквиваленте около 640 млрд. рублей. А где они в бюджетных показателях региона (тыс. руб.)?

Секрет недостатка средств для Сахалина и для федерального центра, возможно, кроется в том, что Сахалин – лидер по иностранным инвестициям – 2,17 млрд.$. И основной поток инвестиций – в нефтегазовую отрасль. Раньше бо́льшая часть доходов от нефти оставалась на острове. Однако в 2017 г. федеральный центр перераспределил доходы в пропорции 25%/75% в пользу центра, причём не за счёт иностранного инвестора, а за счёт своего дальневосточного региона. Иностранные «инвесторы» (дочка нидерландской компании Royal Dutch/Shell и два японских конгломерата), при привлечении к добыче, как у нас повелось, оказались предпочтительней отечественных компаний, пусть даже с государственным капиталом. Они воспользовались своим привилегированным положением по полной программе: на непрофильные затраты не скупились, зная, что эти «затраты» не для того, чтобы свою прибыль уменьшить, а для того, чтобы отчисления в виде роялти стране, обладающей правом собственности на нефть в своих недрах, составили незначительную сумму. Как пишет автор статьи Любовь Барабашова (см. https://www.sibreal.org/a/28862597.html), «понимая, что абсолютно любые затраты будут компенсированы, они обрастали иностранными же субподрядчиками и ни в чем себе не отказывали, даже карандаши для офисов закупали за границей за несуразно большие деньги. Время от времени траты инвесторов становились поводами для скандалов, и местные СМИ обсуждали, почему песок для стройки необходимо покупать в Австралии, а обычные лопаты – в США? Неужели поближе нет?». Современные «хозяева» земли русской платили за эти карандаши и лопаты чёрным золотом… Хороши «эффективные» менеджеры. Стране, как отсталому племени стекляшками, платили роялти в размере 6% и только с 2014 г. – 32% от дохода. Но и это – небольшая уступка. Процент от дохода – значит, сумма, не очищенная от затрат. А когда затраты формируются произвольно (карандаши и лопаты по цене золота), то в остатке сущие гроши. Не в этом ли причина высоких долгов и низкой прибыли у «Роснефти»? Такое управление отраслью – пример если не предательства государственных интересов, то вопиющая некомпетентность лиц, назначенных для ведения переговоров, – как минимум. С одной стороны действительно, у нефти нет стоимости, пока какая-нибудь компания не рискнёт своим капиталом и не задействует свой опыт, чтобы произвести разведку, добыть и продать нефть. С другой стороны, где здесь риск? Эти месторождения были открыты ещё в дореволюционные времена. Нашим нефтяникам опыта в разведке, добыче и продаже нефти через специализированные организации было не занимать. Однако предпочтение отдали иностранным компаниям под кабальные условия. Другие богатые нефтедобывающие страны, которые действительно не имели опыта ни в разведке, ни в добыче, ни в сбыте, ещё с конца 40-х годов прошлого века отстояли право на делёж прибыли в пропорции 50:50. Только при таком делении доходов, посчитало когда-то правительство Венесуэлы, доходы стали примерно соответствовать равновесной стоимости извлекаемой нефти и чистой прибыли, извлекаемой иностранными компаниями в Венесуэле. Даже при заключении Соглашения о новых принципах деления дохода компании умудрялись реально брать 60% в свою пользу. Восстановить справедливость удалось лишь путём введения серьёзных новшеств в налоговое законодательство, закрепляющее право на реальные 50%. Тогда, в начале 50-х годов, с этим делением иностранные компании были вынуждены считаться. Особенно после мексиканской экспроприации. Руководство компании Jersey признали: «Мы теперь знаем, что безопасность нашего положения в любой стране зависит не только от исполнения законов и контрактов или от величины наших выплат правительству, но и от того, считают ли правительство и общество в целом в этом государстве и в нашей стране эти отношения справедливыми. Если нет, их надо менять. К сожалению, понятия «справедливость» и «несправедливость» скорее эмоциональные, их нельзя измерить». Этот процесс на справедливое распределение прибыли в 50–60-е годы растекался по всему миру. Давнее негативное отношение иранцев к Великобритании тоже отчасти связано с разграблением нефтяных богатств: англо-иранская нефтяная компания получила прибыли с 1945 по 1950 г. в размере 250 млн.$, а роялти, полученное Ираном, – 90 млн.$. Легко посчитать, что 90 – это 36% от прибыли компании или 26% от суммарной прибыли. Британское правительство получило от англо-иранской нефтяной компании (владея 51% её акций) в виде налогов больше, чем Иран – арендной платы. Тогда в Иране (как и у нас с 90-х годов) вся экономика строилась на доходах от нефти, а Великобритания не хотела делить прибыль по-справедливости. Поэтому оппозиция в Иране выступала за пересмотр условий. Мохаммед Моссадык, председатель парламентского комитета по нефти, заявил: «Единственный источник всех несчастий нашей измученной нации – это нефтяная компания». К чему я это излагаю? К тому, что борьба за справедливое распределение доходов от природных ресурсов ведётся уже 70 лет, и результаты – налицо. Историк экономики Альфред Чандлер так определил успех развития Германии и Японии: «Германское и японское чудо было основано на высокоорганизованном производстве и дешёвой нефти». Вот – главные составляющие успеха реформ. Почему-то наша демократическая власть много говорит об ожиданиях роста (хоть и незаметного), не прилагая при этом никаких усилий ни в области возрождения производства, ни в области обеспечения собственной экономики собственной дешёвой нефтью, козыряя при этом низкой себестоимостью. Как о каком-то преимуществе власти заявляют, что наш бюджет свёрстан из цены на нефть 42,2$ за баррель, а у Саудовской Аравии – из 80$. Но ведь это в первую очередь значит, что саудиты тратят на развитие экономики в два раза больше. А вот себестоимость нефти у них значительно ниже, чем у нас. Они получают с барреля значительно больше, чем Россия. Тем более, когда рассматриваем такие кабальные условия, как по Сахалину. Наше правительство в отличие от стран, как раньше говорили, третьего мира, удовлетворились 6%-ми – чем не колониальные условия? Раздачей за бесценок ресурсов наша доморощенная демократия потянула не только уровень производства в далёкие 20–30-е годы, но и условия разработки природных ресурсов – в дореволюционную эпоху. Демонстрируя современные виды оружия, не надо забывать, что в годы войны важно не только выплавлять из руды металл на своих заводах, не только наращивать производство танков и самолётов, но и обеспечивать их топливом, производимым на собственных заводах, а не за рубежом.

В книге «Реформы: за чей счёт банкет?» я писал о том, что с наступлением эры демократии у нас совершенно перестали заботиться о подготовке нужных кадров, совсем забыли про упущенную выгоду от недоиспользования рабочих рук, полагаясь на то, что все как-нибудь из этих реформенных дебрей выберутся живыми, совсем перестали придавать значение промышленному производству – производство в натуральном выражении продолжает сокращаться, а природные ресурсы и первичные материалы, необходимые отечественному производству, продают ему по остаточному принципу и по ценам мирового рынка. Это, безусловно, не только не стимулирует рост производства, но и однозначно ведёт к его сокращению.

Это легко проследить по статистике. Сопоставим два справочника «Россия в цифрах» за 2016 г. и за 2019 г.

Из официальных статистических данных мы видим, что с 2010 по 2018 г. происходило преимущественно снижение объёма производства. Выберем самые существенные позиции и сопоставим:

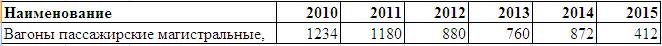

Сразу возникает вопрос: если создаются рабочие места, то где? Если растёт ВВП, то за счёт чего – торговли и импорта? У нас развивается транспортная инфраструктура, об этом вещают передовицы всех новостей. Но вот что сообщает нам статистика по производству:

Обратите внимание, что исчезли вагоны пассажирские. Исчезали они постепенно:

К 2018 г., очевидно, сошли на нет. В предыдущей книге я цитировал производственников: отсутствие металла – вот что сдерживает производство. Цены, по которым металлургическая промышленность предлагает металл отечественному машиностроению, делает производство нерентабельным. Металлурги рекомендуют машиностроителям обращаться в Правительство за субсидиями. Вот такая предлагается хитрая схема через выкручивание рук производственникам по возвращению налоговых платежей в металлургическую отрасль. И ещё что удивительно: производственные цеха всё меньше работают и, соответственно, потребляют электроэнергии, а её производство в рублях растёт, и растут прибыли в этой отрасли:

Когда нам говорят о росте в процентах, миллионах и миллиардах рублей, это вызывает только скепсис. Это значит, что в дополнение к высокой стоимости металла для машиностроителей прибавляется и электроэнергия. Здесь, как видим, сократилась только численность занятых, всё остальное растёт. Очевидно, оставшимся работникам за счёт уволенных подросла зарплата, а премии с прибыли, как водится, тем, кто обеспечил рост показателей.

В строительной отрасли всё как везде в связи с отсутствием отечественного производства – обеспечение за счёт импорта:

Где-то работает старая техника, где-то импортная. При строительстве домов и дорог для бизнеса – очевидный сигнал наращивать производство современных строительных машин. А их производство сокращают. Где логика? Очевидно, здесь та же проблема – дорогой отечественный металл, цветные металлы – по цене лондонской биржи, дорогое топливо, дорогая электроэнергия, налоговая политика, не стимулирующая инвестиции, – всё это составляющие неконкурентоспособного производства. Нам говорят, что внедряются новые технологии, показывают новые цеха с робототехникой. Во-первых, сколько бы ни говорили о новых производственных мощностях, о новых технологиях, пока это не отразится на росте чего-нибудь материального – это всё пустые слова. Во-вторых, если где-то внедряются новации, к сожалению, они вытесняют человеческий фактор, плюс при этом, исследуя статистику, мы не видим ни роста объёмов производства, ни снижения себестоимости от роста производительности. Если мы наблюдаем обратную картину и прямую зависимость цен на рынке от курса рубля к доллару, то следует вывод: все эти новации не играют ровно никакой роли для подъёма экономики страны, увеличивая социальную напряженность. Пока это означает, что «распилили» бюджетные деньги, заменив одно производство другим, отечественное – импортным.

И так во всём. У нас непрерывно говорят о снижении числа рабочих рук (это при ненормативной безработице, если оценивать объективно). Это неприкрытая агитация за то, чтобы привлекать иностранную рабочую силу. Потом оказывается, что и своих рабочих хватало, и вносятся поправки (задним числом) в официальные статистические справочники:

Если в 2016 г. насчитали одно число занятых, то как это число могло возрасти задним числом спустя 3 года? За счёт кого неожиданно выросла цифра – за счёт резидентов или нерезидентов? Или, например, если в 2015 г. вопрос о наличии автомашин в домашних хозяйствах не ставился, то откуда взялась цифра спустя 3 года?

Наконец, нельзя не коснуться сельского хозяйства: ведь Россия снова стала экспортёром зерна. Посмотрим на статистику по справочнику 2019 г. на стр. 311:

Можно констатировать: по всем позициям спад за исключение 2–3-х. Можно с уверенностью утверждать, что это – результат борьбы с колхозами и совхозами. Я об этом уже писал в предыдущей книге, повторяться не буду. Официальная статистика без каких-либо комментариев сама опровергает единственно возможный упрёк Советской власти – пустые полки магазинов. Не говоря уже о том, что 1989–1992 гг. – это закат того уклада, который был в 70-х годах. Пользуясь тем, что молодое поколение не смотрит документальные фильмы 60–70х годов, когда показывали полки, заваленные продуктами, и были они несравненно лучше сегодняшних по качеству, им внушают, что пустые полки – это характерный признак социализма. Опять ложь. А, как известно, «лживое дело хило». Ещё говорили в старину: «Кто лжёт, тот и крадёт». Сокращение показателей производства продукции не могло не отразиться и на парке основных видов техники, используемой в сельском хозяйстве:

Это – фрагмент со страницы 313 Справочника за 2019 г.

В справочнике за 2016 г. на конец 2015г. в стране числилось 5043,6 тысяч предприятий и организаций, а в 2018 г. – 4214,7 тысяч. Из них 2538,4 тысячи – это индивидуальные предприниматели в розничной торговле и организации, занятые в оптовой и розничной торговле только автотранспортом, а также его ремонтом (таблица 19.1 на стр.350 справочника). Это факт, который отражает заведомую ложь о создании энного количества новых рабочих мест за последние годы. Если предполагать, что есть факты создания новых современных производств, то можно быть уверенным, что роботизированные производства, заменившие советские производственные цеха, – это не новые рабочие места. Официальная статистика скрыть не может то, что записано в реестрах. Статистика натурального производства меньше поддаётся манипуляциям, чем, например, информация по занятой рабочей силе и по безработным. Очевидно, что ситуация в стране ухудшается по всем параметрам, экономика держится за счёт импорта, госсектора и различных льгот и пособий. Это не может не беспокоить общество. Вот, например, любопытная информация по торговле технологиями:

Обращаем внимание, что в 2015 г. число соглашений по импорту больше, чем по экспорту, а суммарной стоимостью меньше. При этом выплаты в год за импорт ровно наоборот, больше.

В 2018 г. та же картина:

И первое (и единственное), что приходит в голову (об этом в статистическом ежегоднике нет информации) – это то, что вся импортная технология покупается, очевидно, за кредитные деньги, в результате чего их стоимость вырастает не на 3–5%, а значительно больше при условии, что сроки выплаты по импорту и по экспорту совпадают. Если срок по импорту больше, то реальная стоимость импортной технологии должна соразмерно возрасти. Это соответственно удорожает любую продукцию, включая затраты по добыче сырья, вследствие чего растут долги у предприятий, а акции расти не могут, потому что такая технология торговли делает предприятия как минимум не очень прибыльными. Это в свою очередь сокращает налоговые поступления в казну. Впрочем, когда я писал в предыдущей книге более подробно, разбирая отчётные документы, о «Роснефти» и «Газпроме», я эти версии тоже высказывал. Экспорт нефти и газа – основная статья нашего экспорта, что бы нам ни рассказывали о росте несырьевого сегмента:

Как видим, минеральное сырьё остаётся основной статьёй нашего экспорта и, соответственно, бюджета:

Нет роста производства, нет роста занятости, нет развития. Страна топталась на монетаризме 30 лет. Замечу, это срок, за который большевики успели восстановить экономику после гражданской войны, провести индустриализацию, коллективизацию, победить в Великой Отечественной войне и частично восстановиться после войны. Что этому может противопоставить «рыночная» экономика? Самым либеральным реформаторам не хватает свобод, подобно тому, что происходило в 90-е годы, но большинству не хватает порядка и организующей роли лидеров преобразователей общества, учитывающих и гражданские свободы, которых возможно кому-то не хватало при советской власти и необходимость реального экономического развития. Только чем дальше в дебри реформ, тем больше сомнений в компетентности тех, кто занимается реформами. Они не в состоянии посчитать экономический эффект от нововведений. Всех сомневающихся современное общество отторгает, ограничивая гражданские и социальные свободы ещё больше, чем было до начала реформ, утаивая от общественности протестное настроение. Даже несмотря на то, что эти протестные настроения пока носят чисто экономический характер.

Вот, например, мы видим в справочнике за 2019 г., как приблизилось к нулю число забастовок:

Во-первых, с трудом верится, что число конфликтов с почти 2600 за 10 лет упало до 5. Такое возможно только при условии, что все участники забастовок стали безработными. И это соответствует тенденциям в промышленном секторе. Нет предприятия – нет никаких конфликтов. После 2005 г. их явно стали меньше отражать в статистике – «по закону процедура объявления забастовки крайне сложна», – объясняет председатель Конфедерации труда России Борис Кравченко. А между тем газета «Ведомости» 06 февраля 2019 г. сообщала, что в России в 2018 г. произошло 166 трудовых конфликтов по данным Научно-мониторингового центра «Трудовые конфликты». В 2017 г. было 172 конфликта. Они стали длительнее, противостояние между работниками и работодателями усилилось. Вовлечённость в конфликты в 2018 г. составила 42% (в 2016 г. – 24%), а средняя продолжительность каждого конфликта увеличилась с 16 дней в 2016 г. до 28 дней в 2018 г. В 2018 г. авторы доклада насчитали 59 забастовок. За год было получено 50 отказов в проведении митингов от властей в крупных городах России. Основная причина конфликта – полная невыплата заработной платы (62,7%), сокращение или увольнение работников (22,3%). Отмечается рост неорганизованных, т.е. без участия профсоюзов, забастовок с 60% в 2016 г. до 77% в 2018 г. Растёт число голодовок: по данным НМЦ «Трудовые конфликты» в 2018 г. произошло 9 голодовок. Из-за повышения пенсионного возраста в 2018 г. прошло 680 акций протеста, главным образом митингов. В сентябре 2018 г. Южно-Уральский машиностроительный завод, на котором трудилось 3000 человек, прекратил выплачивать зарплату и объявил о сокращении 2000 человек. После вмешательства губернатора города (редкий случай) руководство отказалось от планов сокращения. Но ввиду простоя часть людей стала увольняться, не дожидаясь принудительного увольнения.

Можно перечислять сферы деятельности, слои населения и меры поддержки малоимущих, однако надо признать, что реальных сдвигов в стране в сторону улучшения жизни в последние 15–20 лет почти не наблюдается, и это показывают статистические отчёты. Расчёт делается не на рост экономики, а на рост вспомоществований тем, кто оказывается на обочине этого магистрального пути к «недоразвитому» капитализму.

Мои выводы могут показаться необъективными. Тогда обратимся к сведениям, которые публикуют рейтинговые агентства Всемирного банка на сайте https://gtmarket.ru/countries/russia

Как видим, Россия на «почётном» 49 месте. А в советские времена входила в десятку.

По продолжительности жизни – на 109 месте. Очевидно, пенсионная реформа проводилась, чтобы не отстать в реформах от лидеров – Японии, Швейцарии, Австралии… Только забыли учесть разницу в уровне продолжительности жизни и то, что из 19 лет дожития, на которые рассчитаны пенсионные отчисления, реформами оставили у людей только на 6,5 лет. Остальных отнятых у людей денег, очевидно, не хватало для повышения выплат успевшим выйти на пенсию и гонораров тем, кто занимается реформами.

По уровню социального развития Россия откатилась на 62 место. Разве это место нам обещали, когда агитировали за реформы?

По показателям качества государственного управления Россия, если бы не по алфавиту, была бы в хвосте списка: чем меньше баллов, тем ближе к хвосту. При этом колонки:

№1-Учёт мнения населения и подотчётность государственных органов;

№2 – Политическая стабильность и отсутствие насилия;

№3 – Эффективность работы правительства;

№4 – Качество законодательства;

№5 – Верховенство закона;

№6 – Сдерживание коррупции.

Самая высокая оценка – эффективности работы правительства. Оценка явно завышена, если судить по тому, какое место в прочих рейтингах занимает Россия, куда откатилась страна, начиная с 1985 года, и по обобщающему глобальному рейтингу конкурентоспособности:

Конечно, это лучше, чем в 90-е и нулевые годы, но хуже, чем в 70-е прошлого века. Можно отметить, что ситуация лучше смотрится только в относительных показателях – в процентах (понятно, что чем меньше базовые показатели, тем выше «успехи», например, если производили 1000 тракторов, то рост в 1% – это 10 тракторов, а если после реформы стали производить 100 тракторов, то производство 10 тракторов даёт рост уже в 10%) и в денежном выражении. Например, ВВП растёт обязательно на процент инфляции, при этом физический объём произведённой продукции, может даже сократиться, что мы и наблюдали на страницах справочника. Можно назвать такой рост действительно ростом? Когда из года в год показатель прирастает на процент инфляции, а физический объём сокращается (как мы видели выше), то такой рост свидетельствует только о росте стоимости жизни. Особенно, если соразмерно не растут доходы всех слоёв населения.

По размеру ВВП Россия оказалась на 11 месте – казалось бы неплохо. Но это – показатель в денежном выражении, где роль играет при отрицательном росте физического объема производства гарантированный рост на процент инфляции, как того требует монетаристская теория.

Бросается в глаза, что Россия на 2 позиции выше Китая. Но и это «греет» слабо: где Китай по ВВП и где Россия? Китай оказался на 75 месте только потому, что населения около 1,404 млрд. человек, а Россия на 73 – потому что экономика слабая. Ещё «секрет» этого не очень почётного места Китая – пока не очень успешная борьба с теневой экономикой и выводом из страны денежных средств. Банковская статистика за 2015 г. показала, что китайские импортёры заплатили за товары 2,2 трлн. $, а таможенная служба зафиксировала, что границу пересекли товары на сумму 1,7 млрд. $. Если бы не такая огромная составляющая нелегальной торговли или оттока капитала (500 млрд. $ – сумма сравнимая со всем внешнеторговым оборотом России), национальный доход на душу населения Китая был бы значительно выше. Вполне возможно, что это те иностранные инвестиции, которые приходят в страну, чтобы быстро удвоиться и исчезнуть. Они – как Троянский конь: приходят, чтобы спекулировать на территории одной страны, а рост национального дохода обеспечивают другой стране. В 90-е годы в России были как раз эти, спекулятивные иностранные инвестиции. Если посмотреть структуру экономики – Китай производит всё, только промышленная добавленная стоимость за 70 лет выросла в 970 раз, Китай производит стали 900 млн. т. против 158 тысяч тонн в 1949 г. Под вопросом оставим качество. Это – дело времени. Всё это благодаря иностранным инвестициям? Разумеется, но инвестиции направляют не в сырьё, а в промышленный сектор. В России всё наоборот: преимущественно в нефть и газ. И лишь немного по линии Министерства обороны, космоса и атомной промышленности.

Возглавляет рейтинг, как видно из таблицы, карликовое государство – Лихтенштейн. Для такого государства и промышленность могла бы быть карликовой. В 20-х годах прошлого века «беднейшая страна в мире» в последние 2–3 десятилетия очень активно развивается и в результате промышленного бума ей вдруг стало не хватать рабочей силы. А в России всё ровно наоборот: именно промышленной продукции производится всё меньше, именно в промышленности сокращаются рабочие места и экономическое положение, что закономерно, становится всё менее стабильным. Как превратилась маленькая отсталая страна в промышленного (по своим меркам) гиганта? Очевидно, благодаря тому что заводы развиваются. Например, «Хильти АГ», построенный в 1941 г. разросся в транснациональный концерн. А что в России, почему она превратилась по числу установленного промышленного оборудования из промышленного гиганта в карлика? У нас всё объявлено устаревшим и неконкурентоспособным, и всё продолжает банкротиться. Недавно объявлено, что сворачивает производство холодильного оборудования Саратовский завод. Не нужны холодильники? Нет, просто управленческий аппарат не хочет тратиться на НИОКР, вкладываться в модернизацию… Надеется на перепрофилирование. Но ведь в производстве холодильников, точно так же как в производстве смартфонов или другой современной техники, надо всё время развиваться, поддерживать свою конкурентоспособность, сокращать затраты, бороться за выживаемость. Однако наши нарождающиеся бизнесмены в большинстве своём часто умеют лишь считать деньги на банковском счёте и совсем не умеют их зарабатывать. Им проще, повторюсь, сдать в аренду помещения, заводские корпуса, уволив всех рабочих. Судя по всему, у них не получается эффективно вкладывать инвестиции (а государство не хочет стимулировать) и зарабатывать много больше, чем на депозитах в офшорах. Предпринимательские деньги на депозитах и в офшорах – прямое свидетельство и доказательство того, что промышленный сектор в России находится не в надёжных и в неумелых руках. Чем скорее государство это осознает, чем скорее поймёт, что приватизация действующих предприятий ведёт к деиндустриализации и начнёт сначала готовить предпринимателей через смешанные формы управления, через запреты перепрофилирования и доведения до искусственного банкротства действующие производства, тем скорее начнётся возрождение экономики страны. Иностранные «партнёры» в нас и нашей земле видят только потребителей их продукции и кладовые дешёвых природных ресурсов.