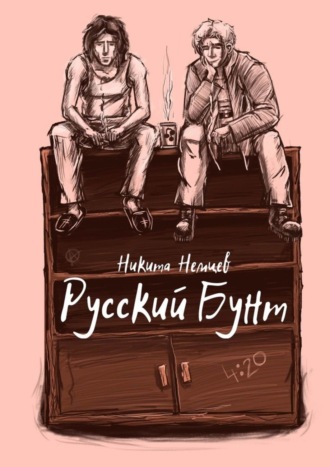

Никита Немцев

Русский бунт

Дизайнер обложки Павел Кондратенко

© Никита Немцев, 2020

© Павел Кондратенко, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4498-2320-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

Матф. 4:20

БЕССМЫСЛЕННЫЙ

I

Я стригу адвокатов, участковых, поэтов, рэперов, новобранцев (здесь, впрочем, немного труда), панков, музейщиц, мужей-рогоносцев, всеми обиженных дам, тапёров, компьютерщиков, детей, наркоманов, бомжей, бильярдистов, атеистов, Шелобея…

Отличный парень, кстати: драгоценная душа и лохматая башка. Вот, заходит опять. Сутулый, джинсы вздулись на коленках, осеннее пальто посинело от досады, нос всхлипывает, клокастая борода ушла на прогулку влево, на голове – гнездо невиданной птицы.

Руку пожимает. (У него тусклый взгляд.)

– Ты от плиты, что ли, прикуривал? – Я улыбаюсь ему в бороду. – Давай подравняю.

– Ну попробуй, чё. – Он расстёгивает разболтанные пуговицы.

Это была суббота. Шелобей написал мне: «Подруливай к Дому книги, потолкуем». Я приехал к нему на Новый Арбат – и пошагали. Говорили всякий вздор и ёжились. Шелобей отдал мне свой шарф и глухо застегнулся: на его голове сидела отменная будёновка.

Вечер фиолетовел. Москва, наконец, распоясалась – рядилась во всё белое. Пока шли по Новому Арбату, пышно розовеющему на углу со Старым (здоровенный экран давал и рекламу, и свет), – мы, рассовав руки по карманам, видели, как пухнет первый снег, мокро оседая на тротуаре.

Какие-то слова всё мялись у Шелобея на губах, а он их не говорил.

– Ты читал Борхеса? – спрашивает Шелобей, откинувшись в кресле.

– Не очень. – Я просто намыливаю ему подбородок.

– Он писал как-то, что ад – это невозможность осознать, что мы уже в раю. Сомнение – вот чё такое грехопадение. Рай внатуре есть или нет? – Шелобей закачал подбородком (между прочим, мешает).

– Стелькин то же самое говорил. – (Препод наш.)

– Ну да, ну да…

Подружились мы ещё в детстве (в Красноярске): я вышел во двор сам – впервые: Шелобей стоял на горке и стучал палкой по перилам, изображая всеми брошенного, но не сдающегося атамана. Я ходил вокруг него минут десять, а потом подошёл и сказал: «Давай дружить?».

Вместе переехали в Москву, вместе поступили на филфак, были – два друга-филолоха. Как выпустились – разбежались кто куда: но только не в филологию. Я решил, что волосы всегда будут расти. Шелобей решил, что книжки ещё сколько-то будут покупать.

От скуки Воздвиженки (особняк с пупырками, башня Моссельпрома и Ленинка – не на что там смотреть) – сбежали в Знаменку (смотреть там тоже не на что). У голубой «Арбатской» (павильон – звёздочка) ребята с электрухами лабали «Батарейку».

– Интересно, им когда-нибудь надоест её играть? – Шелобей ухмыльнулся и отщёлкнул сигарету (уголёк нарисовал дугу).

Рядом колошматил палочками по коробкам безногий бомж: не слышно было почти ничего. Шелобей кивнул:

– Во, это я понимаю. Ваще нормал!

Облысевшие деревья, Гоголь, бульварный песок – всё мимо. Набегает тревожно-казённое здание, колоннами топоча, – оно тоже не навсегда. Узкий тротуар хвастает новизной асфальта. Расчихавшиеся фонари укутались в пластиковые шарфы. Машины бегут и оставляют за собой чёрную кашу. Белые точки носятся, налипая на пальто.

– Когда у Лиды день рождения, говоришь? – Я скребу по Шелобеевой шее опасной бритвой (фишка у нас такая).

– В эти выхи. – Он косит взгляд к бритве с нездоровым любопытством.

С Лидой они были вместе уже два года, а жили – врозь.

Перебежав дорогу и чуть не убитые, мы подошли к богато освещённому князю Владимиру и от души плюнули ему под ноги. Двинули к Кремлёвской стене (не то Азия, не то куча ракет со звёздами) – не к нарядному, как на базар, Александровскому саду, а к холодной и сугробистой стене со стороны Москвы-реки.

– Лида за границу хочет! На ПМЖ! – Шелобей перекрикивал ветер.

– Пэ-Э-что? – Снег хлестал прямо в глаза: приходилось щуриться.

– Жить уехать! Навсегда!

– Куда? – Мы продолжали орать.

Ветер с реки рванул так, что нам пришлось повернуться и идти спиной. Я держался за шапку. Шелобей сщучился вдвое:

– В Израиль! Родня там у неё! Да это-то похер! Не поеду я никуда!

– Она тебя звала с собой?

Мимо шёл речной трамвай, весь в синих огнях. Там же – за рекой – дым стлался материком. Шелобей был совсем краснонос.

– Нет! Не звала!

Мы шли спиной и молчали. С реки донёсся насмешливый гудок.

– Так ты поговоришь с ней?

С бородой покончено. Шелобей сидит перед зеркалом в мантии, я расчёсываю его мокрые волосы:

– С кем?

– Ну… – Он смущается и шмыгает. – С Лидочкой…

– О чём? – Я натыкаюсь в зеркале на его взгляд. – А!.. Понял. Когда?

– Она же записана к тебе?

– Ну да. На неделе. – Я увожу взгляд от зеркала к гелям для укладки.

Вековая брусчатка зачернела под ногами, собор Василия Блаженного выплыл трогательной кучкой (просто яйца на Пасху). Красная площадь спряталась за забор, а за ним нагородила ещё один пёстрый заборчик – каток: или карусель? Вычерченный гирляндами ГУМ – будто нарисованный – подмигивал и звал нас на праздник. А мы отворачивались и угрюмо шли к Варварке, минуя дорогие леса и ландшафты Зарядья.

– Самое тупое, что я уже заранее всё придумал, – продолжал Шелобей с надутым безразличием. – Решу, что Лида дура, что никогда я её не любил, буду слушать «Люсю» Мамонова, лудить водочку, какую-нибудь хреномуть устрою – вот, мол, смотрите, я типа живой… Да блин! Я даже придумал, в каких словах себя буду жалеть!

– А что с группой твоей? – Я попытался отвлечь разговор.

Шелобей удивительно играл на гитаре (так я считал): хотя последнее время он удивительно не играл на ней.

– Да ребята не энтузиасты стали. Я и сам только бренчу. Времени как-то нет всё… А что главное – смысла нет.

Выбриваю виски, снимаю по бокам, пытаюсь сделать каскад. Голова Шелобея покорна – даже слишком. Присматриваюсь: его рубит. Я улыбаюсь и оглядываю расслабленные черты: зелёные круги под глазами (у кого их нет?), молодые морщины, вострые скулы, самодовольный нос, губы надменной формы, азиатский раскос бровей. Худой, как Игги Поп. Волосы – Моррисона: роскошные, жирными кудрями: чёрные, как ночью в поле: на ощупь – просто барашек! А голову не моет и не расчёсывается…

Я завистливо чешу свою жидкую шевелюру.

– Я не сплю… – мычит он, не разлепляя глаз.

– Да, конечно. – Я улыбаюсь.

Его лицо сводит. Понимаю, в чём дело: чешу ему правое ухо. Шелобей благодарно улыбается. И говорит (всё с закрытыми глазами):

– Вот ты скажи, чего все так по рэпу прутся? Новый панк-рок, тыры-пыры… – Он зевает по-печорински, не раскрывая рта. – Музыки нормальной нет вообще.

– Ну а Илья Мазо твой любимый?

– Он в авангард какой-то ухнулся, ну. Светомузыка типа.

– Антон Рипатти?

– Да у него всего пять песен. Не, есть крутая тема – «ГШ» называются…

Прошёл замученный ребёнок со скрипкой, из переулка выбежала орава пьяных ребят. Снег всё шёл, а фонари его любезно вырисовывали. У церковки перебежали дорогу к скверу: там стоял давно припаркованный уснеженный «Жигуль». Шелобей средним пальцем стал писать: «ТЫ СУПЕР!», – но, как всегда, когда пишешь по снегу капота, места не хватило, последние буквы скукожились. Шелобей рассмеялся и закурил новую.

– А где-то весело… – Он смотрел на галдяще-курящую толпу у «Китайского Лётчика Джао Да».

Я зачерпнул снег с машины – и швырнул в Шелобея солидный снаряд. Пуф! Шелобей – с мокрым лицом – сжал губы и оскорблённо выпучил глаза. У него выпала сигарета! Решительно, это дуэль!

Мы расходились на двадцать шагов и сходились, стреляя иногда на барьере, иногда на ходу. Падали навзничь и смеялись. Один снежок угодил в усатого мужика с клетчатым шарфом и портфелем.

– Из… из… – Шелобей дышал с надсадом, – из-вините.

– А где празднество будет проходить? – спрашиваю его. Уже филирую ножничками с расчёской.

– У Лиды, ясен хер.

– Она с подругой снимает?

– Не, она у друзей вписалась. Месяц второй, что ли, живёт.

Сам Шелобей квартиру снимал – вернее, комнату.

Вернулись к раскрасневшейся церкви – хромой узбек, семеня костылями, просил милостыню. Мимо шёл парень в спортивках и пуховике, выспрашивая у людей сигарету. Нищий узбек выпрямился, выудил пачку из кармана и громко крикнул:

– На! Держи!

Стрелок в спортивках не заметил его и ушёл дальше просить. Узбек повторил:

– Да держи ты!

Его опять не заметили. Узбек захлопнул пачку и горько констатировал:

– Гордый!

Мы поднимались в горку по Забелина, отважно минуя рюмочную, где можно весело стоять, навалившись на круглый столик локтями. Улочка была почти вся пешеходная, но как-то юрко в неё втиснулся спешащий автозак.

– Мне кажется, что мой сосед – террорист, – сказал Шелобей внезапно.

– Это бурят который?

Сколько я помнил, Шелобей снимал с безобидным бурятом, который был настолько безобиден, что сам первый начинал прикалываться: «Вам не кажется, что я похож на Виктора Цоя?»

– Не. К нам ещё один въехал, – сказал Шелобей.

– У вас же однушка?

– Ну. Я на кухне теперь сплю.

Фен шумит и завывает. Я досушиваю волосы, укладываю их гелем: на голове Шелобея теперь большая волна с японской гравюры: косматая и непокорная. Освободившись от мантии, Шелобей тут же растрёпывает мой шедевр.

Он расплачивается и пожимает мне руку:

– Так ты поговоришь с ней?

– Угу.

И – исчезает.

Дойдя до подслеповатой стены Ивановского монастыря (когда-то в нём сидели Тараканова и Салтычиха, при Советах исправдом был – из одного здания до сих пор МВДшников выгнать не могут), – мы повернули в сквер Мандельштама. Две тётки в норках стояли и разглядывали памятник: бронзовая голова – нос кверху задрала.

Одна из тёток громко шмыгнула и сказала с чувством:

– Загубили парня!..

Поохав вдосталь, они ушли. Мы с Шелобеем неприлично долго ржали. Уже давно отсмеялись и переглядывались по-дурацки, – а всё равно это «загубили!» из ума не шло.

За головой Мандельштама красовался кусок жёлтого дома – вернее, кусок крыши (тут же горка): рукой можно достать. Справа её зачем-то венчала колючая проволока, а левой половине – не досталось.

Мы подошли к Мандельштаму, заглянули ему в ноздри и продолжили молчать.

Скамеек тут не было.

– Слушай, – вспомнил я. – А чего ты про террориста вдруг решил?

– Да не знаю я. Мутный тип. Вернее – душный тип, во!.. Ему что ни рассказывай, весь такой типа радушие, а в глазах чернота. С Кавказа он. Иногда к нему ещё друг приходит, и они запираются фиг знает, на сколько…

– Ну так террористы отдельно бы сняли.

– Да понятно. Это я так. – Он зевнул, прикрыв рот перчаткой. – Просто хочется, чтоб уж хоть чё-нибудь произошло – вот и придумываешь…

Шелобей озябло расхаживал вокруг Мандельштама, читая стихи на постаменте. Я водил взглядом. Там – облупленная стена монастыря, тут – заборчик, на котором скурвились жёлтые листья… А если подняться дальше, зайти в Морозовский садик – великолепный купол выглянет флорентийцем: бронзовый, как рыбья чешуя…

Пальцы ног покусывает холод.

– Так что ты думаешь? – Шелобей стаёт прямо за моей спиной.

– Про террористов? – Я оборачиваюсь медленно.

– Про Лиду.

Шелобей смотрит на меня заспанным мулом. Секунду. Две. Вдруг он снимает свою будёновку и принимается истово чесать репу.

– Думаю, тебе надо подстричься.

II

Я чувствовал себя глупо. Не знаю, почему. Просто – глупое настроение.

Играла седьмая симфония Бетховена, лампочка безразлично себе горела, шторы грифельного цвета обнимались и нежно перешёптывались (сквозняк). Не сказать, чтобы я упахался (кроме Шелобея клиентов толком не было), – а устал нечеловечески. Лежал на диване и изучал потолок.

Тут мне с чего-то приспичило порыться в столе, повыбрасывать хлам: жёлудь из Серебряного бора, квитанция об уплате штрафа за распитие, свисток-крокодил (керамический), непонятная женская перчатка (почему-то одна), ворох конспектов – всё вздор.

Внезапно. Да-да, внезапно. Я вытащил из ящика липово-орехового цвета стопку какой-то замызганной распечатки (как будто на ней воблу ели). Сверху, над циферкой «один», было выведено шелудиво:

БЕЗДЕЛЬЯ И СОМНЕНИЯ ШЕЛОБЕЯ, ОБОЛТУСА

Я смутно припоминал… Улыбка, не спросясь, полезла на лицо.

Я отлистнул наугад.

3

Сидели в какой-то безродной столовой в центре Москвы: Шелобей Всесвятский и Лида Шкапская.

Впрочем, фамилии у них у обоих были крайне неуместные. Ни о какой «святскости» Шелобея (а уж тем более «все») и речи быть не могло. Ну а Лидочка меньше всего имела общего с неподвижным, суровым, бабушкиным – намертво заваленным книгами, гжелью, иконами, шишками и прочей всячиной шкапом.

Лида была барышня подвижная и развесёлая. Временами. Иногда – серьёзная, с дрожащею губкою: но оттого не менее прекрасная.

Шелобей любил, как от неё пахнет духами и табаком (не то чернослив, не то печенье, не то смородина, не то сирень), любил дикий бирюзовый цвет её волос (с приливами, отливами, аквалангистами, на дне этого моря чего-то ищущими), любил, как она держит руки у рта (ловя смех, нечаянное слово и всё, что может вылететь из её недостаточно сдержанных губ) – одним словом, любил Шелобей Лиду. А та, украдкой отвечая ему взаимностью, считала, что уж слишком Шелобей спешит: слишком торопыгствует. И разумеется, Лидочка была права! Шелобей успел уже десять раз влюбиться, семь раз разлюбить (не в другую какую, а в одну только Лидочку), сорок семь раз умереть от восторгов, наплакать по ночам шесть вёдер счастливых слёз, написать пятнадцать сонетов к ней, восемнадцать порвать, два переписать – да и придумать, как они поедут в Сербию в свадебное путешествие (а в Подмосковье Шелобей решил им дачу прикупить: деньги только достать надо, но ничего, ограбит ломбард; на даче отопления, конечно, ни фига, – но зато коз разводить можно); он уже сочинил биографию их первенца, их второго ребёнка, их третьего, их деток, деток их деток – и так до восьмого или девятого колена. И всё это абсолютно искренне и серьёзно!

Общались они всего месяц, – но совершенно волшебно.

И вот они милейшим образом гуляли по развесневшейся Москве (веснушки в окнах!). Гуляли-гуляли – и в эту столовую загулялись.

Лида пыталась жевать котлету, но только смеялась какой-то мышкой:

– Нет, ну я не могу! Ты что с бородой-то всё-таки сделал?

Шелобей провёл рукой по подбородку. В сердцах, он ночью выстриг середину – так и оставалось: просека стелется и клыки торчат.

– Да это так. Ерунда, – махнул Шелобей небрежно. – А чего ты вчера писала, что видеть никого не хочешь?

Лида торговала пирожками (беспонтовыми): сама пекла, а потом – вот. Последнее время не клеилось: она хаживала к кришнаитам, где слушала мантру-другую в надежде на бесплатный обед.

«Ужасно всё, Шелобей! Жрать нечего».

– Да так, ерунда. Ездила просто в гости к другу. Вселенские вопросы обсуждали и пиво пили.

«Какое пиво, Лид? Тебе жрать, поди, нечего!»

– А. Пиво это хорошо. И друзья – хорошо… Да.

Шелобей был немного рассеян (то есть, сосредоточен, но не на том). Помолчав, он оглядел свою половину стола – пустую, без подноса (на дачу в Подмосковье уже пора копить!) – и прибавил задумчиво:

– У меня что-то типа того было, знаешь… Сначала кикимора нагадала, потом друг с моста прыгал… И я вот что обнаружил…

С шелестом, Шелобей достал из кармана листочек с тире.

– Это что, мой листочек? – На бровях Лиды повис скепсис.

– Ага. От бумажек твоих самокруточных. Я в карман сунул… Ну. Чтоб мусора не было. – Шелобей покраснел (разумеется, бумажка была талисманом и трогательным напоминанием о Лидочке). – Нет, ты скажи лучше, – прибавил он горячечно, – ты зачем здесь тире нарисовала?

– Так. Так. Это пятница была, ты пришёл ко мне на лекции… – Лида задумалась. – Значит-значит-значит… А! Так я просто ручку проверяла.

Шелобей скис и уставился в стол. Лидочка носиком нарисовала в воздухе вопросительный знак. Шелобей не заметил, а всё равно стал отвечать:

– Понимаешь, Лид… Это тире досталось мне при довольно загадочных обстоятельствах… Мы с Елисеем сидели на кухне – уже после прыжка с моста – и вдруг накатила такая решительная и невыносимая тоска…

– Шелобей, Бога ради, объясни мне, что случилось с Елисеем?? И что за кикимора? Она с вами прыгала?

– Да кикимора не там… Слушай, ты доела? Может, я на улице доскажу?

Лида согласно закивала, и столовая очутилась позади.

Арбат жёг по глазам солнцем и хорошим настроением: художники продавали картины, книгоноши – книги, стена Цоя – требовала перемен. Было так многолюдно, что если крепко прищуриться, могло показаться, что дело происходит где-то на курорте.

Они устроились на скамейке, и Шелобей рассказал прыжок Елисея.

– Ну и дурак, – отозвалась Лида и тут же бросилась на суть: – А что с бумажкой-то?

Мимо проходил негр и зазывал всех в какое-то кафе: «Вери-вери вкусно, ням-ням». Он пристал к Лиде и стрельнул самокруточку (подхихикнув: «Мариуанна, хе-хе-хе?»), стал заливать про Боба Марли. Лида улыбалась, улыбалась, а потом взглядом сказала: «Прощайте».

Они снова оказались одни.

– Ну?! – Лиду корёжило от любопытства.

– И я подумал тогда… – говорил Шелобей неторопливо. – Слушай, всё никак не соображу, как рассказывать. Можно мне самокруточку?

– Так. Я сама скручу, а ты давай мысль закончи.

– Ладно. Бумажка. Тире. Мы вычитали на ней тире! – нашёл хоть какие-то слова Шелобей. – Вычитали, значит, и я подумал, что это неспроста. Всю ночь лежал и думал. Листал Стерна, Шкловского, Цветаеву. Грамматику листал. И, в общем, пришёл я к выводу, что тут постылый ребус бытия разгадан! – Шелобей сам нарадоваться не успевал своему простодушному и скоростижному выводу. – Короче! Тире – это «короче»! Любая линия – просто набор тире… Это какой-то промежуток, зазор, центр, где ещё не «уже» и уже не «ещё». А я, выходит, должен его разгадать…

Говорил Шелобей и бойко, и живо – чем ни капли Лидочку не удивил. Удивил её предмет такого воодушевляющего оживления.

– Послушай, но… – начала она.

– А ты знаешь, что сирень уже цветёт? – перебил её Шелобей.

– Ништяк! Где?? – Все тире вылетели из её головы, и они пошли смотреть сирень – вон тут, не доходя до Сивцев Вражека.

Сирень так не нашли, зато нашли дворик, где качались на качелях: курили и прятали бычки в задний карман: говорили о правде, небе и далёких странах: в этом же дворе была карусель с крутилкой в середине (как бы штурвал) и сидушками – разумеется, они в неё запрыгнули: Шелобей крутил штурвал – и раскручивал, раскручивал! всё смазалось – только Лидочка нет… нет, нет! всего мира не стало, – а лицо Лидочки осталось: в точках-родинках (это звёзды), в короткой бирюзовой стрижке (это лес), с карими глазами (это океаны), с орлиным носом (это утёс) и тонкими растрескавшимися губами (это – губы): сделалось так хорошо, что даже дурно, и Шелобей сказал:

– Ты чудо.

– А ты юдо. Вместе мы – чудо-юдо.

Скоро стало дурно через край – они остановили карусель. Мир вернулся, конечно, на место, но всё ещё весело пошатывался.

Шелобей рассказывал, как он раз в столовке украл котлету и сунул в карман. Лида рассказывала, как её в Индии грабанули. И ещё что-то, и ещё – они шагали. И как-то так прелестно им шагалось (даже окрашенная скамейка, отпечатавшаяся жёлтыми лихими пятнами, не могла испортить день), – что они не заметили, как оказались на вечерних Патриарших, всю Москву по кругу обойдя.

Сидели на парапете у водицы и разглядывали уток.

– А интересно, куда утки на зиму деваются? – спросила Лида немножко грустновато.

Шелобей смачно хлопнул себя по лбу и чуть не свалился в воду (Лида его поймала).

– Ты же про тире что-то хотела сказать! – вспомнил он.

– Точняк! – Лида хлопнула себя по коленке, но тут же оправилась, достала кисет и заговорила осторожней: – Тебе… тебе не кажется, что это немножко походит на шизу? Что ты сейчас всё под тире подгоняешь?

– Шизу!? – Шелобей подскочил от возмущения, но тут же сел. – А реплики почему в романах тире оформляются? А пропуски слов почему через тире? Это же переход к сути! А позвоночник человеческий – что такое, как не тире? Нет-нет! Меня не подкузьмишь! Я это дело разгадаю!

– Ладно, Шелобей, как скажешь. – Лидочка улыбнулась и утихомиривающим жестом протянула мастерскую самокрутку.

Людно было (Патриаршие и так обложены кафе и магазинами, но сегодня их как будто даже больше стало): на скамейке рядышком сгрудилась натуральная толпа. Алкоголь, смеха́, гитара. Похоже на встречу выпускников. А скоро и Шелобей с Лидой выпустятся – тоже будут собираться… Или не будут?

Пока – сидели, глядя как в воде отражаются фонари, и чему-то бестолково радовались.

Зачем-то к ним подошёл затрёпанный чумазый мужчина (все зубы золотые). Представился автостопщиком, из Новосибирска, вот паспорт, если не верите. В Питер едет, с БГ хочет потолковать. Только денег нема: понимаете, на бухло всё ушло. Один подвезёт – и так грустно, так грустно, что непременно мерзавчик раздавить надо. Другой подвезёт – ещё шкалик. Ну, знаете, как бывает. Не подкинете пару франков? А я вам стихи почитаю.

Шелобей косился на Лиду, та – на Шелобея (они оба кренились к воде, собираясь нырнуть если что). Но нет, им не удалось избежать поэзии.

Это была безудержно скверная и необъяснимо длинная поэма про коммунизм, алкоголизм и зону. Лида покраснела, а Шелобей заикаться стал:

– Во-во-возьмите.

Он протянул горсточку рублёвых монет. Лида докинула две самокрутки. Они встали и ушли, сгоняя онемение.

– Вот тебе и тиреист, блин, – проговорила Лидочка бледными губами, припоминая, как это – смеяться.

Автостопщик их расслышал:

– — Па-а-астойте, уважаемые! Но ведь тире – это палка о двух концах.

Тут Шелобей всё-таки свалился в воду.