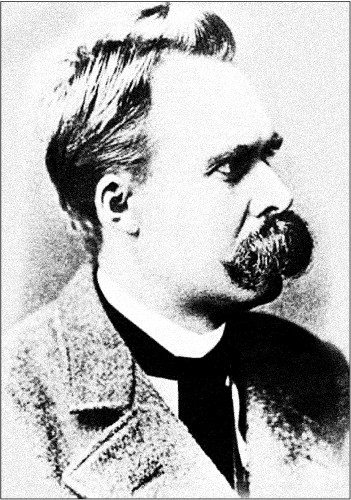

Фридрих Вильгельм Ницше

По ту сторону добра и зла

Предисловие

Предположив, что истина есть женщина, – как? разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? что ужасающая серьезность, неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор относились к истине, были непригодным и непристойным средством для того, чтобы расположить к себе именно женщину. Да она и не поддалась соблазну – и всякого рода догматика стои́т нынче с унылым и печальным видом. Если только она вообще еще стои́т! Ибо есть насмешники, утверждающие, что она пала, что вся догматика повержена, даже более того, – что она находится при последнем издыхании. Говоря серьезно, есть довольно прочные основания для надежды, что всякое догматизирование в философии, какой бы торжественный вид оно ни принимало, как бы ни старалось казаться последним словом, было только благородным ребячеством и начинанием; и быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, было уже достаточно для того, чтобы служить краеугольным камнем таких величественных и безусловных философских построек, какие возводились до сих пор догматиками, – какое-нибудь народное суеверие из незапамятных времен (как, например, суеверие души, еще и доныне не переставшее бесчинствовать под видом суеверных понятий «субъект» и Я), быть может, какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматический соблазн или смелое обобщение очень узких, очень личных, человеческих, слишком человеческих фактов. Будем надеяться, что философия догматиков была только обетованием на тысячелетия вперед, подобно тому как еще ранее того астрология, на которую было затрачено, быть может, больше труда, денег, остроумия, терпения, чем на какую-нибудь действительную науку, – ей и ее «сверхземным» притязаниям обязаны Азия и Египет высоким стилем в архитектуре. Кажется, что все великое в мире должно появляться сначала в форме чудовищной, ужасающей карикатуры, чтобы навеки запечатлеться в сердце человеческом: такой карикатурой была догматическая философия, например учение Веданты в Азии и платонизм в Европе. Не будем же неблагодарны по отношению к ней, хотя мы и должны вместе с тем признать, что самым худшим, самым томительным и самым опасным из всех заблуждений было до сих пор заблуждение догматиков, именно, выдумка Платона о чистом духе и о добре самом по себе. Но теперь, когда оно побеждено, когда Европа освободилась и от этого кошмара и, по крайней мере, может наслаждаться более здоровым… сном, мы, чью задачу составляет само бдение, являемся наследниками всей той силы, которую взрастила борьба с этим заблуждением. Говорить так о духе и добре, как говорил Платон, – это значит, без сомнения, ставить истину вверх ногами и отрицать саму перспективность, т. е. основное условие всяческой жизни; можно даже спросить, подобно врачу: «откуда такая болезнь у этого прекраснейшего отпрыска древности, у Платона? уж не испортил ли его злой Сократ? уж не был ли Сократ губителем юношества? и не заслужил ли он своей цикуты?» – Но борьба с Платоном, или, говоря понятнее и для «народа», борьба с христианско-церковным гнетом тысячелетий – ибо христианство есть платонизм для «народа», – породила в Европе роскошное напряжение духа, какого еще не было на земле: из такого туго натянутого лука можно стрелять теперь по самым далеким целям. Конечно, европеец ощущает это напряжение как состояние тягостное; и уже дважды делались великие попытки ослабить тетиву, раз посредством иезуитизма, другой посредством демократического просвещения – последнее при помощи свободы прессы и чтения газет в самом деле может достигнуть того, что дух перестанет быть «в тягость» самому себе! (Немцы изобрели порох – с чем их поздравляю! но они снова расквитались за это – они изобрели прессу.) Мы же, не будучи ни иезуитами, ни демократами, ни даже в достаточной степени немцами, мы, добрые европейцы и свободные, очень свободные умы, – мы ощущаем еще и всю тягость духа и все напряжение его лука! а может быть, и стрелу, задачу, кто знает? цель…

Сильс-Мария, Верхний Энгадин, июнь 1885

Отдел первый: О предрассудках философов

1

Воля к истине, которая соблазнит нас еще не на один отважный шаг, та знаменитая истинность, о которой до сих пор все философы говорили с благоговением, – что за вопросы предъявляла уже нам эта воля к истине! Какие странные, коварные, достойные внимания вопросы! Долго уже тянется эта история – и все же кажется, что она только что началась. Что же удивительного, если мы наконец становимся недоверчивыми, теряем терпение, нетерпеливо отворачиваемся? Если мы, в свою очередь, учимся у этого сфинкса задавать вопросы? Кто собственно тот, кто предлагает нам здесь вопросы? Что собственно в нас хочет «истины»? – Действительно, долгий роздых дали мы себе перед вопросом о причине этого хотения, пока не остановились окончательно перед другим, еще более глубоким. Мы спросили о ценности этого хотения. Положим, мы хотим истины, – отчего же лучше не лжи? Сомнения? Даже неведения? Проблема ли ценности истины предстала нам, или мы подступили к этой проблеме? Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс? Право, это какое-то свидание вопросов и вопросительных знаков. И поверит ли кто, что в конце концов нам станет казаться, будто проблема эта еще никогда не была поставлена, будто впервые мы и увидали ее, обратили на нее внимание, отважились на нее? Ибо в этом есть риск, и, может быть, большего риска и не существует.

2

«Как могло бы нечто возникнуть из своей противоположности? Например, истина из заблуждения? Или воля к истине из воли к обману? Или бескорыстный поступок из своекорыстия? Или чистое, солнцеподобное созерцание мудреца из ненасытного желания? Такого рода возникновение невозможно; кто мечтает о нем, тот глупец, даже хуже; вещи высшей ценности должны иметь другое, собственное происхождение, – в этом преходящем, полном обольщений и обманов ничтожном мире, в этом сплетении безумств и вожделений нельзя искать их источников! Напротив, в недрах бытия, в непреходящем, в скрытом божестве, в «вещи самой по себе» – там их причина, и нигде иначе!» – Такого рода суждение представляет собою типичный предрассудок, по которому постоянно узнаются метафизики всех времен; такого рода установление ценности стоит у них на заднем плане всякой логической процедуры; исходя из этой своей «веры», они стремятся достигнуть «знания», получить нечто такое, что напоследок торжественно окрещивается именем «истины». Основная вера метафизиков есть вера в противоположность ценностей. Даже самым осторожным из них не пришло на ум усомниться уже здесь, у порога, где это было нужнее всего, – хотя бы они и давали обеты следовать принципу «de omnibus dubitandum»[1]. А усомниться следовало бы, и как раз в двух пунктах: во-первых, существуют ли вообще противоположности и, во-вторых, не представляют ли собою народные расценки ценностей и противоценности, к которым метафизики приложили свою печать, пожалуй, только расценки переднего плана, только ближайшие перспективы, к тому же, может быть, перспективы из угла, может быть, снизу вверх, как бы лягушачьи перспективы, если употребить выражение, обычное у живописцев. При всей ценности, какая может подобать истинному, правдивому, бескорыстному, все же возможно, что иллюзии, воле к обману, своекорыстию и вожделению должна быть приписана более высокая и более неоспоримая ценность для всей жизни. Возможно даже, что и сама ценность этих хороших и почитаемых вещей заключается как раз в том, что они состоят в фатальном родстве с этими дурными, мнимо противоположными вещами, связаны, сплочены, может быть, даже тождественны с ними по существу. Может быть! – Но кому охота тревожить себя такими опасными «может быть»! Для этого нужно выжидать появления новой породы философов, таких, которые имели бы какой-либо иной, обратный вкус и склонности, нежели прежние, – философов опасного «может быть» во всех смыслах. – И, говоря совершенно серьезно, я вижу появление таких новых философов.

3

После довольно долгих наблюдений над философами и чтения их творений между строк я говорю себе, что большую часть сознательного мышления нужно еще отнести к деятельности инстинкта, и даже в случае философского мышления; тут нужно переучиваться, как переучивались по части наследственности и «прирожденного». Сколь мало акт рождения принимается в счет в полном предшествующем и последующем процессе наследования, столь же мало противоположна «сознательность» в каком-либо решающем смысле инстинктивному, – большею частью сознательного мышления философа тайно руководят его инстинкты, направляющие это мышление определенными путями. Да и позади всей логики, кажущейся самодержавной в своем движении, стоят расценки ценностей, точнее говоря, физиологические требования, направленные на поддержание определенного жизненного вида. Например, что определенное имеет большую ценность, нежели неопределенное, иллюзия – меньшую ценность, нежели «истина», – такого рода оценки, при всем их важном руководящем значении для нас, все же могут быть только оценками переднего плана картины, известным родом niaiserie[2], потребной как раз для поддержки существования таких созданий, как мы. Предположив именно, что вовсе не человек есть «мера вещей»…

4

Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения; это, быть может, самый странный из наших парадоксов. Вопрос в том, насколько суждение споспешествует жизни, поддерживает жизнь, поддерживает вид, даже, возможно, способствует воспитанию вида; и мы решительно готовы утверждать, что самые ложные суждения (к которым относятся синтетические суждения а priori) – для нас самые необходимые, что без допущения логических фикций, без сравнивания действительности с чисто вымышленным миром безусловного, самотождественного, без постоянного фальсифицирования мира посредством числа человек не мог бы жить, что отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни, отрицанием жизни. Признать ложь условием, от которого зависит жизнь, – это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей, и философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним этим по ту сторону добра и зла.

5

Если что побуждает нас смотреть на всех философов отчасти недоверчиво, отчасти насмешливо, так это не то, что нам постоянно приходится убеждаться, насколько они невинны, как часто и как легко они промахиваются и заблуждаются, говоря короче, не их ребячество и детское простодушие, а то обстоятельство, что дело у них ведется недостаточно честно: когда все они дружно поднимают великий и добродетельный шум каждый раз, как только затрагивается проблема истинности, хотя бы только издалека. Все они дружно притворяются людьми, якобы дошедшими до своих мнений и открывшими их путем саморазвития холодной, чистой, божественно беззаботной диалектики (в отличие от мистиков всех степеней, которые честнее и тупее их, – эти говорят о «вдохновении»), – между тем как в сущности они с помощью подтасованных оснований защищают какое-нибудь предвзятое положение, внезапную мысль, «внушение», большей частью абстрагированное и профильтрованное сердечное желание. – Все они дружно адвокаты, не желающие называться этим именем, и даже в большинстве пронырливые ходатаи своих предрассудков, называемых ими «истинами», – очень далекие от мужества совести, которая признается себе именно в этом; очень далекие от хорошего вкуса мужества, которое дает понять это также и другим, все равно, для того ли, чтобы предостеречь друга или недруга, или из заносчивости и для самоиздевательства. Настолько же чопорное, насколько и благонравное тартюфство старого Канта, с которым он заманивает нас на потайные диалектические пути, ведущие, вернее, совращающие к его «категорическому императиву» – это зрелище у нас, людей избалованных, вызывает улыбки, так как мы не находим ни малейшего удовольствия наблюдать за тонкими кознями старых моралистов и проповедников нравственности. Или еще этот фокус-покус с математической формой, в которую Спиноза заковал, словно в броню, и замаскировал свою философию, – в конце концов «любовь к своей мудрости», если толковать это слово правильно и точно, – чтобы заранее поколебать мужество нападающего, который осмелился бы бросить взгляд на эту непобедимую деву и Палладу-Афину: как много собственной боязливости и уязвимости выдает этот маскарад больного отшельника!

6

Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия: как раз самоисповедью ее творца, чем-то вроде memoires, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя; равным образом для меня выяснилось, что нравственные (или безнравственные) цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение. В самом деле, мы поступим хорошо (и умно), если для выяснения того, как, собственно, возникли самые отдаленные метафизические утверждения данного философа, зададимся сперва вопросом: какая мораль имеется в виду (имеется им в виду)? Поэтому я не думаю, чтобы «позыв к познанию» был отцом философии, а полагаю, что здесь, как и в других случаях, какой-либо иной инстинкт пользуется познанием (и незнанием!) только как орудием. А кто приглядится к основным инстинктам человека, исследуя, как далеко они могут простирать свое влияние именно в данном случае, в качестве вдохновляющих гениев (или демонов и кобольдов), тот увидит, что все они уже занимались некогда философией и что каждый из них очень хотел бы представлять собою последнюю цель существования и изображать правомочного господина всех остальных инстинктов. Ибо каждый инстинкт властолюбив; и как таковой он пытается философствовать. Конечно, у ученых, у настоящих людей науки дело может обстоять иначе – «лучше», если угодно, – там может действительно существовать нечто вроде позыва к познанию, какое-нибудь маленькое независимое колесо часового механизма, которое, будучи хорошо заведено, работает затем бодро без существенного участия всех остальных инстинктов ученого. Настоящие «интересы» ученого сосредоточиваются поэтому обыкновенно на чем-нибудь совершенно ином, например, на семействе, или на заработке, или на политике; и даже почти все равно, приставлена ли его маленькая машина к той или иной области науки и представляет ли собою «подающий надежды» молодой труженик хорошего филолога, или знатока грибов, или химика: будет он тем или другим, это не характеризует его. Наоборот, в философе нет совершенно ничего безличного, и в особенности его мораль явно и решительно свидетельствует, кто он такой, т. е. в каком отношении по рангам состоят друг с другом сокровеннейшие инстинкты его природы.

7

Как злобны могут быть философы! Я не знаю ничего ядовитее той шутки, которую позволил себе Эпикур по отношению к Платону и платоникам: он назвал их Dionysiokolakes. По смыслу слова это значит прежде всего «льстецы Дионисия», стало быть, челядь тирана и его плевколизы; но кроме того, это слово еще говорит нам, что «всё это комедианты, что в них нет ничего неподдельного» (ибо слово Dionysokolax было популярной кличкой актера). А последнее есть, собственно, стрела злобы, пущенная Эпикуром в Платона: его раздражали эти величественные манеры, эта самоинсценировка, в чем знали толк Платон и его ученики и чего не понимал Эпикур, этот старый учитель с острова Самос, скрывавшийся в своем садике в Афинах и написавший три сотни книг, – кто знает, – может быть, из ярости и честолюбия, возбужденных в нем Платоном. Понадобилось столетие, пока Греция не раскусила, кем было это садовое божество, Эпикур. Да и раскусила ли она это?

8

В каждой философии есть пункт, где на сцену выступает «убеждение» философа, или, говоря языком одной старинной мистерии:

adventavit asinus

pulcher et fortissimus[3].

9

Вы хотите жить «согласно с природой»?

О благородные стоики, какой обман слов! Вообразите себе существо, подобное природе, – безмерно расточительное, безмерно равнодушное, без намерений и оглядок, без жалости и справедливости, плодовитое и бесплодное, и неустойчивое в одно и то же время, представьте себе безразличие в форме власти, – как могли бы вы жить согласно с этим безразличием? Жить – разве это не значит как раз желать быть чем-то другим, нежели природа? Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать, быть несправедливым, быть ограниченным, быть отличным от прочего? Если же предположить, что ваш императив «жить согласно с природой» означает в сущности то же самое, что «жить согласно с жизнью», то каким же образом вы «смогли бы этого сделать? К чему создавать принцип из того, что сами вы являете собою и чем вы должны быть? – В действительности дело обстоит совсем иначе: утверждая с восторгом, что вы вычитали канон вашего закона из природы, вы хотите кое-чего обратного, вы, причудливые актеры и самообманщики! Природе, даже природе хочет предписать ваша гордость свою мораль и свой идеал, хочет внедрить их в нее; вы желаете, чтобы она была природой, «согласной со Стоей», и хотели бы заставить все бытие принять исключительно ваш образ и подобие – к безмерной, вечной славе и всемирному распространению стоицизма! Со всей вашей любовью к истине вы принуждаете себя так долго, так упорно, так гипнотически-обалдело к фальшивому, именно стоическому взгляду на природу, пока наконец не теряете способности к иному взгляду, – и какое-то глубоко скрытое высокомерие в конце концов еще вселяет в вас безумную надежду на то, что, поскольку вы умеете тиранизировать самих себя (стоицизм есть самотирания), то и природу тоже можно тиранизировать, ибо разве стоик не есть частица природы?.. Но это старая, вечная история: что случилось некогда со стоиками, то случается еще и ныне, как только какая-нибудь философия начинает верить в самое себя. Она всегда создает мир по своему образу и подобию, она не может иначе; философия сама есть этот тиранический инстинкт, духовная воля к власти, к «сотворению мира», к causa prima.

10

Усердие и тонкость, мне хотелось бы даже сказать – хитрость, с которыми нынче всюду в Европе возятся с проблемой «о действительном и кажущемся мире», дают повод поразмыслить и поприслушаться; и кто не слышит за всем этим ничего, кроме «воли к истине», тот, без сомнения, не может похвастаться очень острым слухом. В отдельных и редких случаях в этом действительно может принимать участие такая воля к истине, какое-нибудь чрезмерное и ищущее приключений мужество, некое честолюбие сдавшего свои позиции метафизика, который в конце концов все еще предпочитает пригоршню «достоверности» целому возу прекрасных возможностей; может быть, есть даже такие пуритане – фанатики совести, которые скорее готовы положить жизнь за верное Ничто, чем за неверное Нечто. Но это – нигилизм и признак отчаявшейся, смертельно усталой души, какую бы личину мужества ни надевала на себя подобная добродетель. У мыслителей же более сильных, более полных жизни, у мыслителей, еще жаждущих жизни, дело, кажется, обстоит иначе: являясь противниками кажимости (Schein) и произнося слово «перспективный» уже с высокомерием, приблизительно так же мало ценя достоверность собственного тела, как достоверность очевидности, говорящей нам, что «земля недвижима», и таким образом, по-видимому, весело выпуская из рук вернейшее достояние (ибо что же считается ныне более достоверным, чем собственное тело?), – кто знает, не хотят ли они в сущности отвоевать назад нечто такое, что некогда было еще более верным достоянием, нечто из старой собственности веры былых времен, быть может, «бессмертную душу», быть может, «старого Бога», словом, идеи, за счет которых жилось лучше, а именно, полнее и веселее, нежели за счет «современных идей»? В этом сказывается недоверие к названным современным идеям, в этом сказывается неверие во все то, что построено вчера и сегодня; к этому примешивается, может быть, легкое пресыщение и насмешливое презрение, не могущее более выносить того bric-à-brac[4] самых разнородных понятий, который нынче выносится на рынок так называемым позитивизмом, – примешивается отвращение более изнеженного вкуса к ярмарочной пестроте и ветоши всех этих философастеров[5] действительности, в которых нет ничего нового и неподдельного, кроме самой пестроты. И мне кажется, следует отдать справедливость этим скептическим подобиям антидействительности и микроскопистам познания в том, что инстинкт, который гонит их из этой современной действительности, непреоборим, – какое дело нам до их ретроградных окольных путей! Существенно в них не то, что они хотят идти «назад», а то, что они хотят уйти прочь. Немного больше силы, мужества, порыва, артистизма – и они захотели бы вон из этой действительности, – а не назад! —