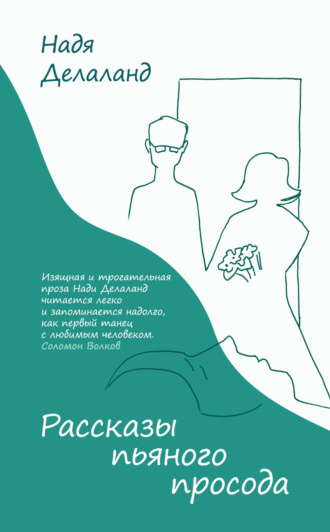

Надя Делаланд

Рассказы пьяного просода

© Делаланд Н., текст, 2021

© Кукин Б., иллюстрация на обложке и форзацах, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Предисловие

Чем проще книга, тем сложнее ее понять.

А еще сложнее ее пересказывать, что-то писать о такой книге. Вот есть основной сюжет, на который другие истории нанизаны, при этом имеется своеобразный финал, похожий на результат красивого математического действия, когда громоздкая конструкция формулы внезапно сводится к единице по другую сторону знака «равно». Вот, собственно, и все. Так чем книга Нади Делаланд «Рассказы пьяного просода» хороша? (Хочется сказать, чем хороша, потому что чем плоха – там уж критики выскажутся.)

Во-первых, непосредственно историями, которыми делится просод (пусть это слово не отпугивает, – оно единственное такое замысловатое во всем тексте). Это забавные рассказы с некоторым налетом магического реализма и чистого волшебства, но при этом не перестающие быть вполне себе реалистичными, близкими нам по времени, по бытовым деталям, по всему тому, что многие из нас переживали либо наблюдали со стороны. Без сорокинского натурализма, на который некоторый современный читатель опасается напороться, обнаружив, как герои, что страницей ранее вели мирную беседу, уже едят друг друга, либо творят еще какие-нибудь такие глупости. В книге, при всех ее бытовых подробностях, подобного нет. Физиология присутствует, но в разумных пределах.

Замечательная интонация выбрана Надей. Вот, знаете, бывает идет повествование, но, нет-нет, а мелькнет злоба по отношению к какому-то типу людей: матери с детьми, старушки, громкие люди, люди с пивом, люди, чьи политические взгляды не совпадают с автором. А герои Нади Делаланд просто живут своей жизнью, их основная задача не остаться одинокими, довольно часто в романе они с этой задачей не справляются, собственно, лейтмотив книги в этом и есть. Потому что одиночество, если мы вовремя не умираем, – оно неизбежно, а порой актуально и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте, не говоря уже о старости, не говоря уже о глубокой старости. И все это описано так, кажется, очевидно, живо, но без желчи, хотя и с иронией, но не такой иронией, которая прямо по всему тексту рассеяна, подобно удобрению, а там, где нужно. Например, цитата:

«Пришла наша завуч Клавдия Генриховна (один глаз у нее был стеклянным, и особенно впечатлительные ученики наделяли ее за это разнообразными мистическими умениями и навыками), шовинистически сверкнув подлинным оком, забрала к себе девочек, а мальчиков оставила ночевать в спортзале на матах».

Отсюда и о языке можно начать говорить, но смысла нет. Можно просто полистать книгу и сделать выводы.

Больше всего поразила проработанность героев. И даже не столько проработанность, а проработанность вкупе с разнообразием. Эта почти документальная, как бы подслушанная и подсмотренная правда приятно изумляет, тем более персонажи не являются абстрактными бизнесменами и журналистами – это люди – женщины, дети, мужчины, живущие нашей жизнью, с соответствующим реквизитом и декорациями. Как это объяснить? Точно знаешь, что если попадешь в квартиру к кому-нибудь из персонажей, заглянешь в шкафчик для кастрюль, то обязательно найдешь такую, из которой убежало молоко, и которую теперь не отскоблить, как ни бейся. Еще там пахнет пластмассой отмытого дуршлага. Или шкафчик с приправами, в котором пахнет ванилью, потому что ее запах, кажется, способен просочиться через любую упаковку.

Отчаяние, любовь, несовпадение людей, которые должны были прожить всю жизнь вместе, а не прожили, но все же встретились. Много о чем эта книга, и при всем этом о чем-то одном, неуловимом.

Алексей Сальников

Рассказ первый

Первый раз я увидела его развевающиеся белые одежды, патлы и бороду, когда он приближался по пылящей дороге из Фив. Остановившись в переливании козьего молока, я смотрела на него до тех пор, пока он не подошел к спиленному платану – тому самому, под которым Зевс возлежал с Европой, а под точно таким же жила – не тужила Лернейская гидра, вскормленная богиней Герой. Тогда я вернулась к своему занятию и практически забыла о странном страннике. А когда подняла глаза, вздрогнула, потому что, рассевшись на дереве, он уставился на меня жуткими бельмами и шевелил губами, как будто что-то пережевывал. Я еще подумала, что это, наверное, мертвец, о каких нам перед сном рассказывала бабка Агапия. Мертвец, который пришел высосать из меня… Но я не успела додумать этого до конца, потому что он грубовато и ласково крякнул:

– Ну и чего уставилась?

Я смутилась, но немного успокоилась, потому что мертвецы должны быть слепыми и немыми, а этот видел меня и говорил со мной.

– Дашь молока? – смешным толстым голосом сказал старик.

Я молча взяла один из сосудов и поднесла ему. Вблизи его одежды оказались далеко не такими уж белыми, но пахло от него цветами. Он выпил все молоко, и его бельма приобрели фиолетовый оттенок.

– Как тебя зовут? – Он положил сосуд на траву, и в него тут же запрыгнул заблудившийся кузнечик.

– Ксения, – призналась я. – Но мне не разрешают беседовать с незнакомцами, а тем более называть им свое имя.

– Ахахахаха, – затряслась борода. – А меня можешь называть пьяный рапсод.

– А что это значит… просод?

– Пьяный просод – еще лучше! Спасибо тебе. Свое настоящее имя я уже и забыл, а это прозвище прекрасно мне подойдет.

– Бабка Агапия говорит, что пьянство хоть и не рождает пороков, но обнаруживает их, – вспомнила я зачем-то.

– Твоя бабка Агапия прямо Сократ! – восхитился старик и подмигнул. – Познакомишь?

– Не думаю, что она будет очень рада, – сказала я честно. – Я люблю бабку Агапию, она знает много страшных историй. Например, про мертвецов. Она рассказывала, что…

– Хочешь, я расскажу тебе одну историю?

– Очень! – Я ужасно обрадовалась. – Слушать истории – мое любимое время суток. Но утром мне их еще ни разу не рассказывали.

– Тогда садись поудобнее и не пугайся. Мне надо подготовиться. И не перебивай меня, пока я сам не замолчу. Это важное правило.

Я энергично кивнула, потому что была готова на что угодно ради историй.

Старик опустил голову и какое-то время сидел неподвижно. Потом часто-часто задышал, закинулся назад и мелко затрясся. Я не ожидала такого, поэтому на всякий случай поднялась и отбежала на три шага. Старик трясся с закрытыми глазами, пыхтел и дробно стучал ногами. Потом он внезапно открыл фиалковые глаза и очень высоким голосом заговорил.

История моей жизни

Жила бы на этой деревянной дряхлой даче со скрипучими окнами. Разводила бы ирисы, пионы и лилии. Просыпалась рано утром, каждого узнавала бы в лицо. Говорила: «Здравствуй, Оливия! Как спалось тебе, Марфа?» Они бы улыбались, покачивались. Я рисовала бы их то маслом, то акварелью, чтобы хоть немного обессмертить, а потом продавала оптом за гроши (оставляла за дверью, находила там деньги). Никогда не срезала их, но чтобы никто не догадался или случайно, зайдя в гости, не сорвал одного из них, ни с кем не общалась. Только с молочником и у калитки.

– Ночью шел дождь, – говорил он, подавая мне большую бутыль молока.

– Это было уже утро, половина пятого, – отвечала я, вручая ему фантики от конфет. Мы всегда были очень довольны друг другом.

Мне нравилось ходить на станцию и смотреть на поезда. Особенно когда два поезда шли одновременно друг другу навстречу. И один переставал, а второй еще продолжался. Почему-то это успокаивало.

У меня не было возраста, поэтому никто не знал, сколько мне лет. Иногда я выходила на улицу, и кто-нибудь называл меня девушкой или бабушкой, так я понимала, кто я сейчас. Обычно один день длился несколько лет, а год пролетал за мгновение.

Однажды ночью я услышала громкие звуки с соседней дачи, повязала себе ленточку вокруг головы и тихо выскользнула из дома. Сквозь ветки были видны люди, сидящие вокруг стола, рядом горел высокий костер.

Человек с бритой головой говорил кому-то:

– Вы просто были грозой кафедры, Борис! Студенты боялись заходить к вам в нетрезвом виде.

– Да, – удовлетворенно отвечал Борис, – да. Я их еще пить отучу, – говорил он, решительно опрокидывая в себя стакан коньяку.

В этот момент кто-то засмеялся и ртутно посмотрел прямо на меня. Это была я. Я сидела, накинув на плечи плед, и смотрела себе в глаза.

– Вы были лицом кафедры, – продолжал бритоголовый.

– Лицо кафедры – это почти что оксюморон, – негромко сказала я, не отводя от меня глаз, – кафедра и афедрон – родственные слова.

Мальчик, похожий на меня, встал и направился в кусты. Я хрустнула веткой и ушла, чтобы никогда больше туда не вернуться.

У меня был любовник, он приходил всякий раз, как только я вспоминала о нем в темноте. Когда засыпали цветы. Был он глухонемой, я не знала его имени, я знала про него все.

Однажды утром цветы смотрели на меня с особенной нежностью, я попрощалась с каждым, и тут с ветки мне на голову упало яблоко. Я очень удивилась и умерла. Это было и в самом деле удивительно – в моем саду не росло ни одной яблони. Я долго думала об этом после. А потом поняла. Меня звали Надя Делаланд.

Минут через двадцать меня обнаружила моя дочь. Она вздохнула и закопала меня прямо на том же месте. Она рыла яму прямо подо мной, поэтому я постепенно погружалась во влажноватую прохладную землю, вкусно пахнущую мелом и картошкой. Когда моя дочь меня закопала, она помочилась на образовавшийся холмик, легла где-то в районе груди, положила голову на лапы и терпеливо прожила еще три дня.

А я тем временем шла сквозь лес на электричку, молча улыбаясь. Я была инкубатором, технологию выведения птенцов нарушать нельзя – требовалось молчать и улыбаться. По рельсам навстречу друг другу неслись два поезда. Один закончился, а второй еще продолжался.

_____

Пьяный просод замолчал, закрыл глаза и опустил голову. Посидел так примерно с минуту и хитро посмотрел на меня одним глазом, не поднимая головы.

– Спасибо, – выдохнула я. История мне действительно понравилась, хотя многого я не поняла. – А кто такой поезд?

– Я рассказывал тебе про поезд? – удивился пьяный просод нормальным толстым голосом.

– Ты, что ли, не помнишь, о чем только что рассказывал? – засмеялась я.

– Конечно, не помню! В том-то все и дело. Мало того что не помню, я еще и чувствую себя потом уставшим. Если ты найдешь мне какой-нибудь чудесный сеновал, я обещаю тебе через пару часов рассказать еще одну историю. Особенно если ты сможешь раздобыть немного хлеба и дашь еще молока.

– Пойдем, – повела я его к нам в хлев. – Здесь тебе никто не помешает. Значит, через два часа? – уточнила я, наблюдая за тем, как старик радостно укладывается на стог сена, словно бы планируя проспать там весь день.

– Да-да, – пробормотал он, поворачиваясь ко мне спиной. – И не забудь про хлеб и молоко, – напомнил он мне уже из полусна.

Рассказ второй

Ровно через два часа я стояла перед спящим стариком с хлебом и молоком. В нежной попытке его дополнительно умилостивить я захватила с собой спелый плод смоковницы, но по дороге раздавила его и вываляла в пыли, так что сочла за лучшее выбросить.

– Эй, – тихо позвала я и аккуратно потрогала его ногой. – Я принесла тебе поесть.

Старик лежал неподвижно и, казалось, не дышал. Страшная мысль пронзила меня, я медленно поставила свои подношения на земляной пол хлева и, холодея от дурных предчувствий, заглянула старику в лицо.

– Бу! – нестрашно сказал он.

Я засмеялась и кинулась его угощать, пока он окончательно просыпался, тер ладонями лицо и хрустел суставами.

– Ты расскажешь мне историю? – спросила я ревниво, когда он стряхивал последние крошки на ладонь и закидывал в свой огромный рот.

– Историю? – удивился он, с сожалением заглядывая в опустевший сосуд. – Ну ладно. Слушай.

Смешная история

Ему было четырнадцать, а мне – тринадцать. С занятий он шел провожать меня до дома, потом я его – до остановки, а он снова меня – до дома, а потом я его – до остановки… И так – пока здравый смысл не разлучал нас. А однажды он бросил танцы из-за смешной истории, которую так и не расскажешь… Но я все-таки попробую.

Это не было первой любовью. Первая моя любовь была трагической. И она как сейчас стоит у меня перед глазами: сопя и поталкивая друг друга, мы заглядываем в полуподвальное окно, шепчемся и хихикаем. Мне пять лет, мои подружки немногим старше. Спиной к нам сидит художник, который очень стар, – наверное, ему за тридцать. Он легкими штрихами набрасывает чей-то портрет – из небытия прорастает лицо, смотрящее прямо в меня. Стены мастерской увешаны картинами, одна из которых – обнаженная женщина – предмет перешептываний. Мне совсем не хочется говорить и хихикать – я все еще стою за несколько минут до, во мне все еще длится ужас и счастье полного исчезновенья, я все еще опускаю глаза и становлюсь прозрачной, пока он, растягивая секунды, идет мимо. Все мое тело покрывается пикселями, о которых тогда и знать не знали, экран вздрагивает, и мир перезагружается. Но я успеваю на всю жизнь запомнить, что любить – это отказываться смотреть на того, от кого невозможно оторвать глаз, и исчезать, когда важнее всего быть.

Это не было моей второй любовью. Она была счастливой. Во втором классе к нам перевели мальчика. Удивительно, что я совершенно не помню его лица, только ощущение. И с первых же минут мы заметили друг друга и начали смеяться. А дальше – больше. Как ни старалась Анна Кузьминична рассадить нас подальше, мы находили друг друга глазами и заливались. Нас выдворяли из класса, но и там мы продолжали закатываться. И, вероятно, задохнулись бы от смеха, если бы семья Игоря – смешливого мальчика звали Игорь – не переехала в другой город.

* * *

Митя? Алеша? Сережа? Валера?

я целовала его за верандой

папа его был пожарным а мама

ровно его забирала в шесть тридцать

он подарил мне жука уже мертвый

жук был спокоен в кармане с утенком

жук был в кармане с каштаном и желтой

проволокой чтобы сделать колечко

если б меня не забрали внезапно

не увезли бы на черное море

а в сентябре не отдали бы в школу

мы и сейчас может быть были вместе

Митя Алеша Сережа Валера

Не было это и моей третьей любовью, когда я сначала была неприятно потрясена странным существом с носом, как у Сирано де Бержерака, и тенором, а потом приятно потрясена всем тем же самым.

Не знаю, было ли это моей четвертой любовью – и вообще любовью. Хотя на фоне бальных танцев все преображалось и светилось. Бальные танцы – это когда в воздух впрыскивают музыку, и она сразу под огромным напором проникает в легкие, во все тело, и начинает там жить и дышать, и приводит в движение воображаемые шарниры рук и ног. Но главное – главное, конечно, это то невозможное, неистовое счастье, которое обрушивается на тебя, а ты, и не пытаясь совладать с собой и не успев сообразить, как все это вышло, уже улыбаешься и танцуешь, танцуешь, танцуешь…

Если вдруг по какому-то поводу для дела мне нужно вспомнить состояние беспримесного счастья, я вспоминаю те дофаминовые (до-фа-ми) первые такты. Память ни разу не подвела меня, подсунув хилого полукровку удовольствия, потому что я помню не словами, а всеми органами чувств.

Он был моим партнером по танцам. Мне выдали его, как награду, потому что я танцевала лучше всех, а на танцах в этой возрастной категории наблюдается печальный дефицит мальчиков – мальчикоцит. Ну их просто нет. И вот возникает он – случайный, залетный, щуплый, со сколиозом и слабым зрением – единственный настоящий партнер, а не какой-то там младший брат, которого силком приволокла мама. Мне его выдали и разрешили делать с ним все, что я захочу.

Для начала я, прищурившись, мысленно обошла его вокруг, чтобы отталкиваться от того, что есть, но не расстроилась. Наоборот – впала в нехорошую такую бодрость и некоторый азарт, ощутила себя дрессировщицей, нет – пигмалионицей, работающей над кособоким Галатеем. Засучив трико, я стала учить его всему, что сама умела. При этом бессовестно подшучивала над его угловатыми стараниями. Но надо отдать ему должное, он со смирением, остроумием и умилением принимал мою стервозность. Постепенно стало понятно, что он втрескался в меня.

– Илья, куда ты меня все время стремишь и заваливаешь? – возмущалась я, мучительно наблюдая кривую траекторию нашего вальсирования.

– Ты просто устала. Давай отдохнем. Вот, садись сюда. – Илья добросердечно предложил мне широкий подоконник.

– Тут пыль!

– Какая же это пыль? Это пыльца!

– И я не устала, я полна сил, если не считать производственную травму – пальца на ноге, который мне кое-кто многократно оттоптал.

– Я старался топтать очень нежно.

– Нахал! Ладно, хватит болтать, становись уже.

– Шагоооом арш!

– Ахаха, вот и неправда! Я не командую, я предлагаю.

– Я шучу. О, умащивается, устраивается поудобнее, – прокомментировал Илья то, как я размещала левую руку на его худосочном плече, а правую укладывала в его ладонь. И мы снова кружились в колченогом вальсе и трепались, и нам было весело и беззаботно.

За окном замедлялось лето. Прозрачный вечер утыкался носом в пыльные обочины ростовских дорог, в распахнутые окна Дворца пионеров пахло акацией и бензином. Мы выскочили из его дворцовых высоких дверей со смешными спортивными сумками и пошли вдоль Большой Садовой, не замечая никого и ничего, кроме друг друга, поэтому не поняли, как так получилось, что хлынул дождь. Мы моментально промокли и, хохоча, забежали под первую попавшуюся арку. В арке был сквозняк, я замерзла и начала выразительно дрожать. И даже немного постукивать зубами. Илья, не будь дураком, сразу же расценил это как призыв меня согреть, что ли. Он обнял меня мокрыми руками и прижал к мокрой майке. Я сразу перестала дрожать и, кажется, дышать. Но дождь закончился. Молча мы вышли на улицу и снова устремили свои стопы в установленном направлении.

– Смотри, вон первая звезда, – прервал наше неловкое молчанье Илья. – Вот там, видишь, над той антенной.

– Ага, – соврала я, а потом и в самом деле ее рассмотрела. В голове было необычно пусто. – Будем сегодня играть в шахматы?

– Да, давай! – радостно согласился Илья. – Я как раз мечтал отыграться.

На дороге перед нами расстилалась шикарная сверкающая лужа, ее наисвежайшая гладь призывно поблескивала. Илья с каким-то шальным выражением глянул на меня и вдруг побежал задом наперед. Ну типа разогнался перед прыжком. Остановился, порыл немного копытом землю, накапливая спортивную ярость, и кинулся вперед. Я остановилась и наблюдала, как он шикарно перемахнул через нее. Но вот незадача: пока он прыгал, видимо, от напряжения всех своих душевных и телесных сил, он громко пукнул. Пукнул, да. И в полете же осознал это и ужаснулся. Поэтому, как он приземлился на том конце лужи, так, не останавливаясь, и побежал дальше, пока не скрылся из виду.

И больше я никогда его не видела. Но я знаю, что он жив и благополучен. Обзавелся семьей и, говорят, стал очень упитанным.

_____

Пьяный просод замолчал. А через минуту он снова стал самим собой. Поднялся на ноги и вышел из хлева.