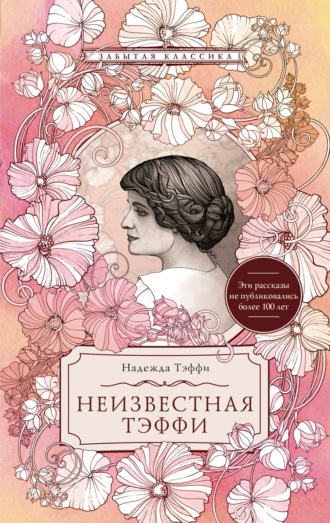

Надежда Тэффи

Неизвестная Тэффи

Солнечная тайна

Кавурин опять проигрался в клубе, опять вернулся домой в восемь утра и опять долго и грубо кричал на жену, срывая на ней досаду.

– Ведь я же не виновата, – говорила жена. – Не я тебя в клуб гоню; я, наоборот, отговаривала.

– Я оттого и проигрался, что ты вечно каркаешь! Если бы я шел в приятном настроении, я бы никогда не проигрался. А все оттого, что ты – подлая. У тебя вся душа подлая…

Он кричал, хлопал дверьми, топал ногами и, если жена долго не подавала реплики, злился еще больше, потому что без реплик скоро иссякал.

– Ты чего молчишь? Ты это назло молчишь? Назло? Чтобы меня окончательно вывести из себя? Чтобы я пустил себе пулю в лоб? Отвечай, когда тебя спрашивают!

Жена не знала, что отвечать. Говорила:

– Успокойся!

Но это и было хуже всего. Ничто так не подзадоривает разбушевавшегося человека, как это тихое слово.

Кавурин захлебывался от бешенства, бил себя в грудь кулаками и вопил злорадно и дико:

– Ага! Теперь «успокойся»! Сначала довести человека до полного умоисступления, а потом «успокойся». Отчего ты мне раньше не говорила «успокойся», когда я себя хорошо чувствовал, был тих и весел? А? Скажи мне только одно… Я тебя спрашиваю: отчего раньше не говорила? Ага! Теперь молчишь! Чего же ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Отвечай: чего ты молчишь? О любовниках думаешь? Бабе сорок лет, а она еще о любовниках думает!

Кавуриной было тридцать девять, и поэтому она не могла перенести, когда он говорил, что ей сорок. Она начинала тихо плакать и говорила через носовой платок:

– Низко! Низко так поступать… Вот дождешься… Сам виноват… Сам в бездну толкаешь!..

Бежала, спотыкаясь и всхлипывая, в свою комнату и запиралась на ключ.

Кавурин некоторое время размышлял, выбирал: бежать ли за ней и колотить в дверь ногами, пока не откроет, или ложиться спать?

– Бездна? Какая такая бездна? Почему она каждый раз про бездну?..

Но думать было трудно. В усталой голове рябили карты…

– Врет, подлая. Никакой бездны нет.

А бездна была.

Кавурина, наплакавшись и обвязав голову мокрым полотенцем, снимала с шеи висевший на цепочке ключик и открывала шкатулочку. Из шкатулочки вынимала футляр с эмалевыми часиками, поднимала часики и из углубления под ними доставала маленькую, туго свернутую бумажку.

Развертывала – и бумажка оказывалась старой истертой на сгибах телеграммой: «Почтамт востребование Кавуриной приедетели жду Андрей».

Кавурина читала, улыбалась и снова плакала.

«Милый! – думала она. – Вот уже девять лет… больше, в мае будет десять. Десять лет, как он ждет меня! Эта телеграмма была из Костромы. Может быть, он теперь уж и не в Костроме. Где-то он теперь? Где живет, где мучается, где ждет свою Вавочку?»

Он и не знал, что Вавочка давно решила бросить мужа и переехать к нему. Она не ответила на телеграмму потому, что тогда, десять лет назад, все чего-то боялась. Теперь нет. Теперь она ничего не боится и прямо, с открытыми глазами, бросится в бездну.

Она давно готова.

Уже два года назад она купила желтый чемоданчик на дорогу. И заказала костюм. Костюм, конечно, придется сшить новый, потому что этот вышел из моды. Сошьет синий с поясом – это очень элегантно. У хорошего портного. Она имеет на это право. Она столько лет терпела от этого зверя несправедливости, придирки, измывательства – как только сил хватило? Но потому их и хватило, что у нее был все время камень за пазухой. Нет, зачем так грубо? Не камень и не за пазухой, а тайна – светлая, солнечная тайна. Если бы не было этой мечты, этой возможности, разве могла бы она безропотно снести все, что сносит?

Только где он… тот? Ведь он после телеграммы не написал ни слова.

Может быть, следует сначала телеграфировать ему? «Кострома, Андрею Павленко». А как его отчество? Иваныч, что ли?.. Как странно – забыла отчество!..

Но, может быть, потом вспомнит…

Теперь нужно спрятать телеграмму, лечь в постель и думать, как они встретятся.

Костюм на ней будет синий с поясом. Или, может быть, пояс толстит?..

1914

Предпраздничное 1914 г

1

– Покажи-ка, покажи-ка материю-то. Глаза у меня старые; мне вглядеться нужно.

– Отличная материя-с. Высшей доброты.

– Что-то пестрит больно. Мне ведь для дочки, для девицы.

– Ничуть даже не пестрит. Лучшего качества. Очень хороша.

– Хороша-то хороша, да только как же я ее чучелой-то одену? Ведь дочка.

– Зачем же чучелой? Самая модная материя, танго.

– Как?

– Танго.

– Ишь! Ну, ладно. Отрежь шесть аршин. Да еще правда ли, что она… это-то, самое то. Совесть-то ведь у вас резиновая.

– Будьте покойны. С ручательством. Ежели окажется, что не танго, – переменим.

– Ну, ладно. Режь.

2

– Это у вас что там висит?

– Юбка бумазеевая[7]. Практичная вещь. Стирается, и температура в ней теплая.

– Покажите-ка. Почем?

– Три рубля.

– Три-и? Я осенью за такую же полтора заплатила.

– Так то осень. А теперь эта самая юбка меньше трех не идет. Потому что теперь она танго.

– Что?

– Танго.

– Ишь!

3

– Посмотри, посмотри, какая безобразная походка. Левая нога внутрь, живот выпятила… Вот смешно!

– Где? Ах, эта! Ну нет, это вовсе не смешно. Это танго.

– Да неужели? А по-моему, она калека.

– Ничего не калека. Это походка танго.

– Гм. Наверное?

– Ну, конечно. Кто же такими вещами шутит?

– А знаешь, если присмотреться, так это, пожалуй, даже красиво… Во всяком случае, оригинально… А что, очень трудно этому выучиться?

– Трудно. Нужно иметь врожденную склонность.

– Но зато как красиво! Только ты ручаешься, что это – танго?

– Ну, еще бы!

– Ах, какая прелесть. Я так сразу и поняла, что здесь кроется что-нибудь в этом роде. Прелесть!

4

– Слышали: Лиза Штокфиш готовит новую фигуру «танго». Будет на праздниках танцевать. Очень сложная.

– Это какая, сорок вторая фигура?

– Нет, пятьдесят третья, проклятая епископом нюрнбергским. Понимаешь: дама приседает, а кавалер стукает ее три раза коленом в лоб, потом перекидывает через руку…

– Колено?

– Нет, даму; она опять приседает, и он снова стукает ее в лоб. Потом опять перекидывает ее и…

– И стукает ее коленом в лоб?

– А ты откуда знаешь?

5

– Вам чего-с?

– Мне поздравительные открытки.

– Вот-с: шестьдесят различных «танго».

– Нет, мне для детей.

– Для детей? Вот, извольте: медведи танцуют «танго». А то вот курочки с цыплятами танго. Или вот зайчик танго, очень миленькая.

– Мне для мальчиков. Что-нибудь с аэропланом, что ли.

– Нет-с, аэропланов нету. Аэропланы это прошлогодние. Вот, не угодно ли для мальчиков – краснокожие танцуют танго. Или вот из естественной истории – носорог со слоном танцуют танго…

6

– Конфект? Есть новый сорт – танго. Мадмазель Амели, подайте сюда ленточку танго для обвязки.

– Печенье только один сорт – танго.

7

– Мне бы заплату на сапог, к Пасхе бы. Поспеете?

– Терентий! Вот им на сапог тангу нужно! Берешься, что ли?

8

– Сижков[8] не прикажете ли? Очень берут к разговенью. Этот вот будет рубль сорок. А ежели из тех выберете, можно по девяносто копеек.

– А что ж они, тухлые, что ли?

– Что вы, помилуйте! У нас тухлого товара не бывает. Так, немножко танго, это действительно… а только кушать можете вполне безопасно.

9

– Пошел скорее! Чего ты везешь – не везешь.

– Да как тут ехать-то, барин! Сами посмотрите, рази энто дорога! Грязища невпроворот. Одно слово – танго.

10

«…сего апреля профессор астрономии *** прочтет в зале народной аудитории доклад о социальном значении танго. На прения записались несколько видных представителей медицинского мира».

11

«В ночь на 3-е апреля застрелился на своем посту конный городовой, бляха № 4711, лошадь пегая. В оставленной им записке значится одно слово: «Танго».

Апрель 1914

Полиглот

Это, конечно, всякому известно, что теперь без знания языков положительно никуда нельзя пристроиться.

Недаром Виктор Андреевич Метиков распространяет слухи о своем полиглотстве.

– Мы, – говорит, – с женой владеем шестью языками. Я в совершенстве знаю русский. Она тоже. Вот вам два. Я знаю очень порядочно французский. Она тоже – вот вам еще два. Кроме того, я знаю недурно польский. Она тоже. Вот вам, значит, и еще два, итого шесть. Можем искать службу в какой-нибудь конторе вместе.

Вот как люди стараются.

Володя Ледоходов давно сознавал эту необходимость момента, но русскому человеку не так-то легко раскачаться на такой узко-эгоистический шаг, как забота о своих карьерных возможностях. У нас это вообще не только не одобряется, но даже как бы и презирается.

Но – влияние ли западной гнилой культуры или собственное очерствение сердца, но Володя Ледоходов преодолел все-таки свое врожденное отвращение к полезным поступкам и, решив стать полиглотом, посоветовался с приятелем, как бы ему для начала раздобыть недорогого хорошего учителя английского языка.

Остановил он свой выбор именно на английском, во-первых, потому что быстрое нарастание английских фильмов в кинематографе указывало на грозящую опасность полного исчезновения французских фильмов и – как тогда быть? Во-вторых, потому что в высшем французском обществе (где Володя никогда не бывал) английский язык настолько принят, что даже если кто и обмолвится французской фразой, то неукоснительно произнесет ее с английским акцентом.

Приятель посоветовал Володе прежде всего взять какой-нибудь английский роман, переведенный на русский язык, и читать два текста одновременно.

С этого Володя и начал.

К сожалению, русский переводчик оказался человеком очень своеобразным и переводил свободно и вольно не столь точно, сколько художественно.

В английском тексте, например, значилось: «А вот и ты, старый козел».

Русский перевод передавал эту добродушную фразу сухо и вежливо: «Добрый день, здравствуйте».

Володя запомнил эту фразу, так как в его общении с англичанами она могла ему понадобиться прежде всего.

Затем ему представилось полезным следующее выражение: «Замолчи, собака, и слушай, что я говорю». Фразу эту деликатный переводчик несколько смягчил, оставив ей основной смысл: «Я хотел бы сказать многое».

Заучил Володя еще фразу: «О, как мне хочется поплясать с вами», что звучало в переводе как «Я буду счастлив провести с вами время».

Больше ничего подходящего не нашел и систему эту решил бросить.

Тут как раз выяснилось, что существует в Париже профессор английского языка, с большим успехом преподающий по особой своей собственной системе. Уроки групповые и индивидуальные. Групповые дешевле.

Володя немедленно записался и узнал, что ближайший групповой урок назначен через два дня, в воскресенье утром. Для участия в групповом уроке он должен был прихватить с собой бутылку пива и десять бутербродов.

Володя немножко удивился, однако в воскресенье утром сделал пакет и пошел.

Группа была уже вся в сборе. Состояла она из четырех очень веселых и здоровых парней, трех простоватых девиц и одной старушонки. Все с пакетами.

Старушонка оказалась очень общительная и сразу объяснила Володе, что у профессора такая система, чтобы ученики изучали язык не по книжке, а в жизни. Он будет их водить по музеям, по ресторанам, по магазинам и говорить с ними по-английски, наглядно все объясняя. Результаты, наверное, будут великолепные. Он уже ходил с ними один раз в кинематограф, только там нельзя было разговаривать. Но все-таки по дороге им удалось узнать, что улица по-английски называется «стрит», а идти «ту го». И это уже запомнится твердо, потому что изучено по новой системе наглядно.

Так беседовал он со старушкой, пока не явился сам профессор, еще не старый мускулистый господин, больше похожий на жонглера, чем на жреца науки. Он был, по-видимому, в отличном настроении, пахло от него приятным аперитивчиком. Он подмигнул веселым молодым людям, пожал всем руку и сказал на скверном французском языке:

– Сегодня мы поедем в Булонский лес.

Пошли, сели в трамвай. Англичанин вынул газету и стал читать. Отыскали в парке укромный уголок, развернули пакеты. Начался урок. Англичанин высмотрел у старушонки бутерброд с сыром, объяснил, что бутерброд называется сэндвич, и съел его. Так же с объяснениями съел полдюжины бутербродов с ветчиной, выпил две бутылки пива, завалился на спину, закрыл лицо газетой и захрапел.

Ученики подождали, подождали, побродили по лесу и поехали по домам.

– Нет, – думал Володя, – что-то групповое изучение предмета мне не особенно нравится. Лучше заплатить дорого, но брать уроки отдельно. Так внимание профессора не будет разбиваться, и он всецело посвятит урок мне одному.

Сказано – сделано.

– Но имейте в виду, – заметил профессор, – что систему обучения я оставляю ту же и для уроков. Приходите завтра в восемь часов в кафе «Версай».

В восемь часов, как было условлено, Володя явился в кафе «Версай».

Профессор уже ждал его, сидя за шахматной доской.

– Отлично, – сказал он. – Вы ведь имеете понятие о шахматной игре?

– Очень слабое, – отвечал Володя.

– Это не имеет значения. Садитесь, не будем терять времени.

Профессор играл неважно, но очень сосредоточенно. Подолгу обдумывал ходы, и когда Володя робко спросил его, как по-английски пешка, он строго цыкнул на него.

– Тссс! Я не люблю, когда болтают за шахматами.

Проиграли молча часа полтора, закончили партию. Профессор встал, попрощался и буркнул:

– В среду – пария на биллиарде.

Володя впал в уныние.

Нет, очевидно, ни групповая, ни индивидуальная система этого профессора для него не подходят.

Призадумался, погрустил и решил пригласить к себе какого-нибудь опытного преподавателя прямо на дом. Выйдет, конечно, дороже, но зато будут несомненно хорошие результаты. Не отказываться же от изучения языка только потому, что попал на идиота. Ведь учатся же другие.

Поискал в газетах. Нашел. Написал. В указанный час явился приятный розовый старичок. Володя принялся объяснять по-французски, что именно ему нужно.

Старичок сначала сморщился, видимо, с трудом понимая французскую речь, и вдруг лицо его начало разглаживаться.

– Вы русский? – воскликнул он на чистейшем русском языке. – Господи! Какое счастье! Ну, мог ли я думать! Да говорите же скорее – ведь русский? Да? Да?

На лице его изобразился восторг, доходящий до боли.

– Русский, – с недоумением отвечал Володя. – А вы?

– Я? Я – увы. Я англичанин. Но я двадцать лет прожил в России, и теперь я знаю, что нет на свете другой такой страны. О-о-о! Я принужден давать уроки английского языка, но думаю я только по-русски. О, друг мой! Дайте мне вашу руку. Сядем рядом и поговорим на вашем прекрасном языке о вашей прекрасной родине. Помните вы Мустамяки? Помните станцию Любань? А Жмеринку? Какой там был буфет! В Ростове тоже чудный был буфет. Какие раки! Величиной с омара. Ботвинья… А Художественный театр! А какое отношение к иностранцам! Как к родным отцам. А расстегаи у Тестова! Вы ведь петербуржец? Где вы жили?

– На углу Бассейной и Литейной, – прошептал ошалевший Володя.

– Бассейной и Литейной! – восторженно продекламировал старичок. – Если бы вы знали, какой музыкой звучат для меня эти слова! Бассейной и Литейной. А помните Прачечный мост? Ведь был такой? Или я путаю? О, расскажите мне про Прачечный мост. Суслики! Нет, не суслики, а бублики… Я сейчас заплачу. Я ездил в Англию. И не мог. После России не мог. Уехал.

– Я бы хотел… – начал Володя.

Но старик не дал ему говорить.

– Вы помните рыбу налима? – спросил он.

Щеки его пылали, руки тряслись. С ним нельзя было говорить об уроках.

Он засиделся до глубокой ночи и, уходя, пригрозил, что скоро опять придет поболтать о России. Но зато порадовал, что за этот первый урок он возьмет только половинную цену, так как его ученик, по-видимому, немного успел усвоить.

На следующее утро Володя послал своему новому преподавателю отказ. Сослался на неожиданный отъезд.

Но как быть?

Хотел было снова вернуться к самообучению при помощи книги с переводом, но тут произошло некое событие, окончательно оттолкнувшее его от этого метода.

Тот самый приятель, который этот метод ему рекомендовал, как-то спросил:

– Ну что, мой метод пригодился?

– Пожалуй, он все-таки лучше, чем другие, – отвечал Володя. – Те несколько фраз, которые я заучил, запомнились мне твердо.

– Вот и отлично, – обрадовался приятель. – Теперь ты должен как можно скорее перейти к практике. Как увидишь англичанина, так и валяй. Главное, не смущайся. Иначе никогда не выучишься.

Володя совет одобрил и решил валять. Случай представился скоро. Как-то в обществе познакомили его с солидной английской четой.

Англичанин ткнул ему свою руку и что-то буркнул.

«Валяй!» – вспомнилось Володе.

Но что именно валять? Ну, конечно, «я буду счастлив провести с вами время».

И он, приветливо осклабившись, отчетливо сказал по-английски:

– О, как мне хочется поплясать с вами!

Англичанин изумленно поднял брови. Но Володя, осмелев, несся дальше. Почтительно склонившись перед важной англичанкой, он сказал:

– А вот и старый козел.

Его удивило негодующее выражение лица англичанки. Почему? Ведь он сказал ей «добрый день, здравствуйте».

И вдруг они оба, оба почтенных супруга, залопотали что-то непонятное, но явно недовольное. Володя слегка растерялся, но живо припомнил более или менее подходящую к случаю фразу: «я хотел бы сказать многое».

– Замолчи, собака, – вкрадчиво сказал он, изгибаясь перед разъяренной англичанкой. – Замолчи, собака, и слушай, что я говорю.

* * *

Я не знаю наверное, но кажется, что он решил теперь изучать испанский язык.

1934

Нищета

О, одиночество! О, нищета!

Мы живем в ужасное время!

Кризис, безработица, голодная смерть.

Госпожа Майкельсон все это учла и взяла себя в руки.

– Никаких лишних трат. Только самое необходимое. Экономия во всем.

Муж дал ей на этот раз для поездки в Европу немножко больше долларов, чем обычно, то есть, по правде говоря, даже переводя на франки (а госпожа Майкельсон напирала именно на то, что доллар упал), оказалось, что она вытянула больше обычного.

Экономия началась еще при отъезде: она не взяла с собой горничной. К чему? Кто-нибудь из приятельниц всегда сможет прислать свою камеристку, чтобы уложить платья, когда она будет уезжать.

В Париже она еще крепче взяла себя в руки и, приехав к «Ритцу», хотя и потребовала тот самый «аппартеман»[9], который всегда занимала, но попросила скидки.

– Время очень тяжелое, – сказала она. – Безработица, кризис. Я не могу больше платить шестьсот франков в день. Я могу платить только пятьсот пятьдесят. Это максимум. Имейте в виду, что я сижу без гроша.

Дирекция уступила.

Окрыленная успехом, госпожа Майкельсон заказала телефон в Нью-Йорк.

– Первые три минуты семьсот восемьдесят франков. Затем по двести. В общем, не так уж дорого.

К сожалению, у господина Майкельсона быль легкий грипп, он чихал, кашлял, сморкался и переспрашивал, так что разговор обошелся около двух тысяч.

Но зато она поразила его своей деловитостью и умением устраиваться.

К завтраку съехались милые приятельницы: Дороти, Джойс, Бекки и мадам Фук, рожденная Молочник, родственница русских царей.

Все дамы были не первой и даже не второй молодости, но еще, как говорится, позиции своей не сдавали, не в смысле каких-либо романических склонностей, а в смысле заботы о своей внешности. За исключением огромной, массивной Дороти, откровенно сизого цвета, с седоватыми волосами и пушистой бородавкой на подбородке, все были подмазаны, подкрашены, подперты со всех сторон. Тощая Бекки, несмотря на белую муаровую ленту, стягивающую индюшечью кожу ее шеи, щеголяла платиновыми кудрями и алым круглым ротиком, нарисованным как раз посредине вялых резиновых губ.

Толстенькая курносая Джойс трясла пухлыми дряблыми щечками, выкрашенными в нежно-абрикосовый цвет, и веки ее, намазанные голубой краской, блестели фосфорическим светом, когда она опускала глаза. Как у оперного Мефистофеля.

Сама госпожа Майкельсон, очевидно, только что выпущенная из рук опытного эстетического оператора[10], гордо показывала свою восстановленную юность: скошенные, как у китайца, глаза, оттянутые вверх углы рта, придающие свирепый оскал ее светской улыбке, и плотно обтянутые пористой кожей круглые скулы.

Самый достойный вид был у мадам Фук, родственницы русских царей. В меру подмазанная, элегантно, но скромно одетая, она даже принесла с собой нечто среднее между дамской сумкой и деловым портфелем.

Вся компания дружно и весело выпила по три аперитива. Говорили об ужасе, о кризисе и о платьях из парчи.

– Я сижу без гроша, – взволнованно призналась Джойс. – Донашиваю платья, которые сшила месяц тому назад.

– А я расстаюсь со своей «испано»! – вздохнула Дороти. – Оставила только «тальбо» и «делаж»[11]. Зачем мне три автомобиля? Все равно всех нас ждет голодная смерть.

– Вы не умеете жить, – назидательно сказала госпожа Майкельсон. – Надо экономить буквально на всем.

– Ах, дорогая, неужели вы думаете, что я не экономлю, – обиделась дама, продавшая «испано». – Мне сегодня утром почтальон принес заказное письмо, и я ему не дала ни гроша на чай. К чему эти пурбуары?[12] Один разврат. Они получают жалованье, и совершенно незачемразвращать их легкой наживой. Это пробуждает в них дурные инстинкты, и потом они очень легко идут на всякие преступления. Помните, какая была ужасная история? Вот такой почтальон или рассыльный пришел с деньгами к доктору, а доктор его убил и труп спрятал в шкап.

– Да-да, – сказала Майкельсон. – Только ведь убийца был не рассыльный.

– Но тем не менее из-за него доктору пришлось идти на каторгу, – строго сказала Дороти. – Нет, я больше никогда никому не буду давать на чай.

– Да, жизнь стала ужасна! – вступила в разговор мадам Фук, родственница русских царей. – Но тем не менее, раз вам нужны туалеты, вы должны будете их заказать. Я вам достану приглашения на самые изысканные балы, на дипломатические банкеты, всюду, где бывает избранное парижское общество, сливки сливок. Но все это требует туалетов. Пять-шесть бальных платьев, я думаю, будет достаточно?

– В крайнем случае, можно восемь, – вздохнула Майкельсон. – Что же делать, раз это необходимо. Конечно, я сижу без гроша, но я постараюсь сэкономить на чем-нибудь другом.

– Все мы без гроша, – строго сказала Дороти. – Уж если я решилась продать «испано» и остаться, как нищая, с двумя автомобилями…

– Ах, замолчи, Дороти! Не надо! Не надо! Мне больно за тебя! – томно воскликнула курносая Джойс и затрясла пухлыми щеками.

Тощая Бекки молча глотала суфле из курицы, и видно было, как куски проходят вдоль ее длинного индюшечьего горла, по которому двигалась белая муаровая лента.

– Дорогая моя, – сказала мадам Фук госпоже Майкельсон. – Но ведь вы, конечно, займетесь также приготовлениями к зимнему спорту. И с этим надо спешить.

Она медленно и деловито открыла свой портфель и вытащила оттуда что-то, завернутое в папиросную бумагу.

– Осторожно, – сказала она. – Отодвиньте тарелки, чтобы не запачкать. Вот.

Она медленно развернула бумагу, вынула шерстяной вязаный колпак мутно-зеленого цвета, расправила его, надела на кулак, повернула и прищелкнула языком.

Дамы молча выпучили глаза. Они, видимо, не знали, как отнестись к колпаку.

– От Нонпарель, – сказала Фук. Сказала таким тоном, что ясно стало: она спокойна, сдержанна и владеет собой, предоставляя другим ахать и сходить с ума от восторга.

И дамы поняли.

– А-а-ах!

Они поняли, что колпак потрясающе хорош. Что красота его и есть та сила, которая еще может спасти мир.

Три правые руки и одна левая жадно и трепетно протянулись к колпаку.

– Заметьте – какая форма! – тихо и с достоинством торжествовала Фук. – Совершенно гладко, а на темени шишка.

– Какая прелесть!

– Это сама грация!

– И вместе с тем величественно.

– Умоляю, уступите его мне!

– Ах, если бы он был желтым!

– Белым! Белым! К моему белому пальто!

– Я боюсь, что для меня он не подойдет, – простонала Дороти. – Я высокого роста, и шишку снизу не будет видно!

– А сколько же стоит эта прелесть? – робко спросила Джойс.

– Довольно дорого. Восемьсот франков. Но ведь это Нонпарель. Я, откровенно говоря, пробовала поторговаться, предложила семьсот, но директриса прямо мне сказала: «Не говорите глупостей, вы ведь не дура».

– Я вовсе не нахожу, что это дорого, – сказала Бекки.

– Неужели она сказала, что вы дура? – восторженно переспросила Майкельсон. – В таком случае я беру колпак себе.

– Почему же непременно вы? – холодно остановила ее Бекки. – Мне он тоже нравится.

– Дорогие мои, – прервала их Фук. – Эта шапочка, конечно, уника, и Нонпарель никогда ни за какие деньги своих моделей не повторяет. Но я могу предложить вам следующее: я знаю одну копировальщицу, которая сделает вам точно такую же шапочку и вдобавок любого цвета.

– Да, но это уже не будет модель.

– Но кто же узнает? Точь-в-точь такая.

– Но тогда она должна стоить дешевле, – сказала Майкельсон, вспомнившая об экономии.

– Ну, конечно, – поспешила согласиться Фук. – Я уверена, что она возьмет не больше шестисот.

– Пятьсот пятьдесят, – твердо сказала Майкельсон. – Я и так сижу без гроша.

– Я постараюсь, – кротко улыбнулась Фук. – Я знаю ваше положение.

– Значит, мне такую же, но желтую.

– А мне белую.

– Мне такого же цвета, как модель.

– А я оставляю модель за собой, – уцепилась Дороти.

– Может быть, мне оставить ее за собой?

Но Фук решительно встала с места.

– Если мы сейчас же не поедем к Шанель, то мы сегодня не закажем ни одного платья.

Все испуганно вскочили.

* * *

Открытка:

«Дорогой друг! Шлем вам привет из Шамоникса[13]. Мы с Дороти гуляем в ваших шапочках, которые всем очень нравятся. Деньги за мою я пришлю вам из Америки. Сейчас я сижу без гроша, а надо еще заказывать бальные платья. Дороти целует.

Ваша

Летти Майкельсон».

* * *

Письмо:

«Дорогая Фук.

Денег за шапочку я вам не посылаю, потому что она мне не идет и я, вероятно, скоро вам ее верну.

Привет.

Ваша Дороти».

* * *

– Алло! Это вы, Бекки? У телефона Фук. Дорогая, я жду деньги за шапочку, которую вы у меня купили.

– Ах, дорогая, это совершенно невозможно. У меня денег нет ни гроша.

– Так зачем же вы тогда заказывали этот колпак?

– Как – зачем? Какой детский вопрос! Заказывала потому, что он мне нужен. Не могу же я обойтись без спортивной шапочки. Не понимаю, почему вы нервничаете.

– Но ведь я же должна заплатить копировщице! – завопила Фук.

– Подождет ваша копировщица. Что? Бедная женщина? Почему непременно я должна содержать эту бедную женщину? Какая вы чудачка, Фук!

* * *

«Милочка Фук!

Ради Бога, верните мне скорее задаток, который я дала вам за шапочку. Все находят, что это дорого. Возвращаю вам шапочку. Масляное пятно было на ней раньше, это не я запачкала.

Передайте деньги посланному – это мой шофер.

Люблю, тоскую.

Ваша всегда

Джойс».

* * *

«Мадам Иванофф ше Петрофф[14]. Бийанкур.

Дорогая Серафима Тихоновна. За вязку шапочек сейчас уплатить не могу. И вообще, все находят, что пятнадцать франков цена совершенно безумная. За первую, за модель, еще понатужиться можно, но за копии больше десяти никто не дает.

Как только получу деньги, сейчас же вышлю по почте. Сижу без гроша. Клиентки тоже все без гроша. Кризис.

Ваша Фук».

1934