Мишель Жан

Кукум

Памяти Франс Робертсон

Apu nanitam ntshissentitaman anite uetuteian muku peuamuiani nuitamakun e innuian kie eka nita tshe nakatikuian.

Во сне я не всегда помню, откуда я родом. Но сновидения напоминают мне, кто я есть. Мои корни никогда не оставят меня.

Джозефина БЭКОН[1] «Палочки для письма»

Michel Jean

KUKUM

Published in agreement with Groupe Librex, doing business under the name Éditions Libre Expression, and SAS Lester Literary Agency & Associates. Translated from the French language (Canada): Kukum First published by Libre Expression, Montréal, Canada.

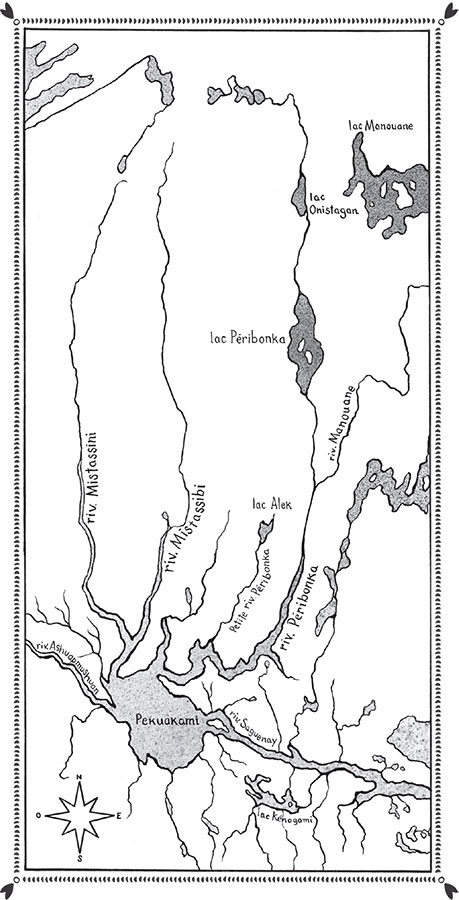

Иллюстрации внутри книги предоставлены автором.

Copyright © Michel Jean (Agence littéraire Patrick Leimgruber), 2019, Montréal, Canada

© Les Éditions Libre Expression, 2019, Montréal, Canada

© Дмитрий Савосин, перевод на русский язык, 2023

© Livebook Publishing LTD, 2023

Нишк

Море прямо посреди леса. Да самого горизонта – сплошная вода, серая или голубая, в зависимости от прихотей небесного света, испещренная ледяными течениями. Это озеро одновременно прекрасное и пугающее. Бескрайнее. Как и здешняя жизнь – в ней поровну хрупкости и пылкости.

Солнце встает из-за утреннего тумана, но песок еще пропитан ночной прохладой. Сколько времени я уже сижу вот так, глядя на озеро Пекуаками?

Тысячи темных пятен мелькают в волнах, словно дерзко отплясывают канкан. Лес – царство тайн и загадочного безмолвия. Здесь добыча соревнуется с хищниками – кто лучше сольется с окружающей средой. Однако ветер доносит гвалт перелетных птиц еще раньше, чем они появляются в небе, и ничто не может сдержать их неумолчные переклички.

Кажется, мои с Томасом воспоминания начинаются с этих казарок. Мы в пути уже три дня, гребем на северо-восток, стараясь не сильно отдаляться от безопасного побережья. Справа – вода. Слева – линия песка и вздымающиеся перед самым лесом скалы. Я путешествовала меж двух миров, словно в плену легкого опьянения, такого со мной еще никогда не бывало.

Когда солнце клонилось к закату, мы причаливали к бухте, защищенной от ветров. Томас разбивал лагерь. Я как могла помогала, закидывая его при этом кучей вопросов, а он в ответ лишь снисходительно улыбался. Со временем я поняла: чтобы чему-то научиться, необходимо просто смотреть и слушать. Спрашивать не имеет смысла.

В тот вечер он присел на корточки, положил себе на колени только что убитую им птицу, довольно жирную. Ощипал у нее перья, вырвав сперва самые крупные. Такая работа требует кропотливости, ибо если поспешить, то в мясе может остаться сломанный кусочек пера. Торопиться нельзя. Как часто бывает в лесу.

Очистив птицу от перьев, он подержал тушку над огнем, чтобы опалить. Потом лезвием ножа поскреб кожу, не повредив ни ее, ни драгоценный жирок. И наконец подвесил казарку над огнем – зажариваться.

Взлет. Трафаретная печать. Томас Симеон

Я заварила чай, и мы поели, усевшись на песок лицом к черному озеру, раскинувшемуся под звездным небом. Я совершенно не могла себе представить, что ждет нас впереди, но именно в тот миг у меня появилась уверенность, что все пойдет хорошо и я поступила правильно, доверившись своему инстинкту.

Он едва говорил по-французски, а я на языке инну-эймун – и того меньше. Но в тот вечер на пляже, окутанная ароматами жареного мяса, я с высоты своих пятнадцати лет впервые в жизни почувствовала себя там, где должна и хочу быть.

Мне неведомо, чем завершится история нашего народа. Но для меня она начинается там, с этого ужина между озером и лесом.

Сиротка

Я выросла в застойном мирке, где жизненный уклад определялся сменой времен года. Неторопливая жизнь, где все зависело от куска земли – его приходилось беспрерывно обрабатывать, не имея никакой передышки.

Мои самые ранние воспоминания связаны с хибаркой, в которой мы жили. Более чем скромный домишко колонистов, деревянный, квадратный, с двускатной крышей и единственным окошком на фасаде. Перед входом – песчаная тропинка. За домом – поле, отвоеванное у леса исключительно человеческими усилиями.

Почва там каменистая – и все же люди относятся к ней как к сокровищу, перекапывают ее, удобряют, очищают от камней. А она в ответ только и дает им, что безвкусные овощи, немного зерна и сена, чтобы накормить коров, дающих молоко. Будет урожай хорошим или нет, зависит в первую очередь от погоды. «Как уж там соблаговолят Небеса», – говаривал кюре. Будто у Боженьки нет других забот, кроме нас.

Я совершенно не помню своих родителей. Часто пыталась представить себе их лица… Отец высок, коренаст, решителен. Руки у него очень сильные. Мать блондинка с такими же голубыми глазами, как у меня. Черты лица тонкие, пылкая, с любящим сердцем. Разумеется, оба они жили исключительно в моем детском воображении. Кто ж теперь знает, на кого в самом деле походили мои предки? Да и какая теперь разница. Но мне нравится думать, что у них в душе жили сила и нежность.

А вырастили меня женщина и мужчина, которых я звала «тетенькой» и «дяденькой». Не знаю, насколько они меня любили, но точно обо мне заботились. Их давно уже нет на свете, и домик у самой речки Ля Шас сгорел. А вот земля, наоборот, осталась там же. Теперь на этом месте сплошь поля. И давно уже Пекуаками окружают фермерские участки. Поднимается ветер и лижет мое одряхлевшее лицо. Озеро вздувает свои воды. Я всего лишь старуха, которая зажилась на свете. О мое озеро, хотя бы с тобой они ничего не смогли сделать. Ты незыблемо.

Пекуаками

Свисток прорезает тепловатый воздух – пронзительный, нескончаемый.

С тех пор как по поселку стал ездить поезд, он завывает так, что от этого нигде не спрячешься – ни днем, ни ночью. Многие, кто уже не может охотиться, предаются пьянству. Порой люди падают и засыпают прямо на рельсах, из-за чего бывали несчастные случаи. С тех пор машинисты замедляют ход и включают сирену – чтобы инну успели убраться с путей и дали составу двигаться дальше.

А мне лучше этого и вовсе не знать. Я все смотрю и смотрю на озеро, на его волны, лижущие песок и с шепотом умирающие почти у моих ног. Сегодня утром ветер принес сюда моросящий дождик, который увлажняет мою кожу. Вот так мы и сливаемся в одно целое, Пекуаками, небо и я.

Почти век прожила я на его берегах. Знаю здесь каждую бухту и все речки – и те, что впадают, и те, что вытекают. Его песня громче скрежета железных коней, она смягчает унижение. А если ему и случится рассердиться – гнев его всегда быстро проходит.

Мы поклонялись ему, боялись его мощи, и никто не отваживался уходить далеко от берега, ибо ветер, налетавший без предупреждения, вполне мог потопить неосторожные шлюпки. А сейчас оно стало чем-то вроде игровой площадки, и люди развлекаются здесь на своих больших моторных лодках. Они осквернили его воду, уничтожив всех рыб. Они даже переплывают его, дали ему имя святого. Они непочтительно относятся к его величию.

И все-таки это единственное озеро в Нитассинане, которое невозможно охватить взглядом. Другой берег, как у океана, можно только вообразить. Я до сих пор прихожу сюда. Стоит мне сомкнуть веки, как появляется то, что древние называли Пелипаукау, река с живым движущимся песком. У ее устья вода кажется стоячей среди светлых песчаных отмелей – она течет так медленно, как будто ее утомило долгое схождение с вершин гор Отиш.

В памяти воскресают образы моей первой встречи с рекой, и сердце мое заходится так же, как и почти сто лет назад. Всегда. Я опять вижу себя рядом с ним в той лодке. Мы бесшумно скользим по чистой поверхности вод. Я готовлюсь погрузиться в мир, о котором знаю только то, что он мне рассказал. Первые головокружительные впечатления самые сильные.

Он был совсем ненамного старше меня. Но взгляд светился мудростью и силой, покорившими меня. Томас рассказывал о Перибонке очень скупо, но потом я оценила эту немногословность. Хотя временами его певучий голос казался дрожащим, я никогда не встречала столь уверенного в себе человека. Когда лодка выплыла на простор и моим глазам предстала Перибонка, у меня часто-часто забилось сердце.

Теперь они построили город, но в те времена тут лежали песчаные отмели до самого горизонта. Перибонка, как и Ашуапмушуам и Мистассини, открывала путь на север. Она привела нас к местам охоты семейства Симеон.

Тишина ее устья оказалась обманчивой. Вскоре воды разбухнут от волн, течение обретет стремительность, и на пути возникнут такие крутые спуски, что нам придется обходить их пешком. У этой реки много лиц.

В конце пути, по ту сторону гор, чьи вершины виднелись на горизонте, располагалось озеро с острыми берегами, как и описывал мне Томас. Когда тебе всего пятнадцать, мечтается легко. Но то, что мне предстояло увидеть, оказалось куда величественнее любой моей фантазии.

Индеец

Дядя мой был из тех мужиков, которые изо дня в день встают до рассвета, съедают кусок лепешки, пьют обжигающий чай и выходят работать в поле. Приземистый, коренастый, с вечно озабоченным выражением лица. Огромные руки, усеянные пятнами от долгих часов работы под солнцем, свидетельствовали о жизни, прожитой в тяжком труде.

Тетенька моя заплетала уже седеющие волосы в пучок – ей казалось, что он придаст ей более достойный вид. Хрупкая, с изможденным лицом, выдававшим усталость, она была набожной и самоотверженно, без отдыха трудилась, ибо «Бог дал нам землю для того, чтобы мы о ней позаботились», – говорила она.

Жизнь на ферме походила на подвижничество. Земледельцы воображают, будто земля не дает им превратиться в дикарей. На самом деле она превращает их в своих рабов. И дети работают на ней как взрослые. Мне приходилось много заниматься хозяйством и до того, как я уходила в школу, и в конце дня. Мне нравилось ухаживать за коровами. Я разговаривала с ними, пока тянула за вымя, и мы прекрасно понимали друг друга. Летом я выводила их в поле – оно раскинулось до самой речки, а там, на севере, за вершинами холмов, угадывались очертания озера.

По воскресеньям мы ходили в церковь Сен-Прима. В те времена это было всего лишь дощатое строение с окнами с каждой стороны и посеребренной колоколенкой, зимой там впору было замерзнуть, а летом – задохнуться от жары. У нас не было дорогих костюмов, как у некоторых, но облачались мы в чистое из почтения к обиталищу Бога.

В школе мне ставили хорошие оценки, и тетеньке нравилось думать, что я стану учительницей. Но ни у нее, ни у дяди не было средств отправить меня учиться в педагогический институт. В любом случае я не могла представить, что добровольно запру себя вместе с бандой юнцов, за которых мне же и придется отвечать. В то же время я не хотела и выходить замуж за сынка фермера из Сен-Прима и поднимать большое семейство на клочке каменистой земли. Будущее – что ж, я предпочитала не думать о нем вообще.

Деревня понемногу росла. Приезжали и обустраивались новые колонисты, привлеченные бесплатной раздачей земель, которые надо было распахивать. Прихожане поговаривали о том, что надо бы заменить маленькую церквушку на каменное здание, повнушительней и с головокружительно высокой колокольней, чтобы ее было видно издалека. Мэр призывал к прогрессу.

Это слово у всех не сходило с уст. На деле же ничего особенного не происходило. Прибавление обитателей означало лишь одно – больше мужчин впрягалось в плуг, больше женщин вставало к очагу.

Бывало, по вечерам, закончив работу, я не могла отвести глаз от заходящего за лес солнца. Что там было, за деревьями? Кто жил по ту сторону большого озера? Отличался ли тот мир от моего? Или там такая же череда мрачных деревушек, как и здесь? Когда я возвращалась домой, тетенька принималась ворчать:

– Что ты так поздно вернулась, Альман-да? Ночами тут ходить опасно. Ты можешь нарваться на дикарей.

– Да что вы, тетенька. Здесь никого нет. И красть-то нечего. Да и бояться тоже.

В один из таких вечеров, когда я в предзакатном свете солнца доила коров, я впервые увидела его. Лето только начиналось, и теплый ветерок раскачивал высокие травы. Появилась лодка, она неслышно спускалась по реке Ля Шас. Мужчина, голый до пояса, с медно-коричневой кожей, не спеша греб, отдаваясь течению реки. Выглядел он ненамного старше меня, и со своего места я могла видеть, что на дне его берестяной лодки лежали пять казарок. Наши взгляды встретились. Он не улыбнулся. И я не испугалась. Охотник исчез там, где начиналась излучина реки, за холмом.

Кем он был, этот юный индеец? Должно быть, сюда его привлекли птицы, залетевшие так далеко. Ведь их в этом краю никогда не видели. Подоив коров, я пошла домой через поля. Ветер гонял стаи черных мух, которых в это время года было очень много. Я была очень осторожна, чтобы не разлить молоко. Мы очень в нем нуждались, ибо дожди задерживали всходы саженцев. Дяденька с тетенькой тревожились. Наша жизнь зависела от таких малостей.

На следующий день лодка появилась опять, в то же самое время, и снова полная казарок, разложенных веером на дне. Мужчина с раскосыми глазами пристально смотрел прямо на меня. Я помахала ему рукой, и он кивнул мне в ответ. Встав прямо в хрупкой лодчонке, он уверенно греб, прекрасный в своем безмолвии. Не убирая ладоней с коровьего вымени, я смотрела, как он уплывает.

На третий день, когда я встала до зари, образ загадочного охотника, тихо скользившего по воде, и благородство его жестов еще занимали мое воображение. Он каждый день преследовал так добычу? Менял ли поля или, подобно фермеру, всегда обрабатывал один и тот же клочок земли? Эти вопросы занимали меня весь день, пока я помогала тетеньке печь хлеб, готовить еду, штопать одежду.

После ужина, вооружившись ведром, я пошла на пастбище, втайне надеясь встретить того, кто показался мне таким непохожим на всех, кого я знала до сих пор, и кого воспринимала как странного бродягу, занесенного сюда ветром. Я, конечно, была совсем молода. Окруженная заложниками собственной земли, я встретила того, кто был свободен. Так, значит, это было возможно.

Тем летним вечером, когда я пришла на пастбище, он ждал меня, присев на ограду, с терпеливостью человека, которому плевать на время, протекавшее мимо него. Ветер играл в его волосах, и оттого он казался робким ребенком. Да ведь мы оба такими тогда и были. Он смотрел, как я подхожу все ближе. И я заговорила первой.

– Привет.

Вместо ответа он просто кивнул, взгляд его был пристальный. А улыбаться он умеет?

– Как тебя зовут?

Мгновение он колебался.

– Томас Симеон.

У него был нежный и певучий голос.

– А меня Альманда Фортье.

Он снова кивнул. Чувство надежности и силы, исходившее от него, контрастировало со скромностью его манер. Как будто в нем одновременно уживались две личности.

– Ты на лодке приплыл?

– Сегодня нет.

Он подыскивал слова.

– Ветер…

– Ты пришел пешком от Пуэнт-Блё?

Он кивнул: да.

– Ну и ну, столько отмахать.

– Да не так уж чтобы.

До Пуэнт-Блё было больше десяти километров. Я и представить себе не могла, как пройти пешком такое расстояние. Но если ветер дует так, как в тот день, пускаться в путь по воде не отважится никто. Ему пришлось идти пешком, чтобы увидеть меня. Я решила, что это прекрасно.

Мы поговорили о том о сем, научившись понимать друг друга без особых усилий. Мне сразу приглянулась его природная обходительность. Томас объяснил мне: в тот день он поднялся по реке Ля Шас, потому что преследовал казарок.

– Любишь казарку?

Я никогда их не ела.

– Мой дядя не ходит на охоту. Он пашет землю. Это ведь хорошо?

Кажется, его это немного смутило.

– На вкус это как цыпленок?

Он пожал плечами, потом добавил:

– Никогда не ел цыпленка.

Мы оба расхохотались.

– Ты живешь в Пуэнт-Блё?

– И да и нет.

Он покачал головой, видно, прикидывая, как ему получше выразить мысль на моем языке.

– В Пуэнт-Блё мы проводим лето. И продаем там шкуры в магазин Гудзонова залива. А мой дом – там.

И он указал рукой на северо-восток.

– Ты живешь в озере?

Я рассмеялась, и он нахмурился. Я испугалась, что обидела его.

– Скверная шутка. Прости.

Эта натянутая струна, чувствовавшаяся за его робостью, волновала меня.

– Наш дом, – снова заговорил он, – на том берегу Пекуаками.

Пекуаками. Я еще никогда не слышала, чтобы так называли озеро Сен-Жан. И сразу же полюбила это имя.

– По ту сторону течет река Перибонка, а в верховьях – озеро с тем же именем. Там непроходимые перевалы, Опасные перевалы, Пасс-Данжерёз. Вот там мой дом.

Томас хоть и запинался, но пробудил в моем воображении целый неведомый мир. И образ этой неудержимо струящейся посреди густого леса реки заворожил меня.

Вечером, за ужином, я спросила дядю, что находится на том берегу озера Сен-Жан.

– Ничего. Нету там ничего. Только леса и мухи.

– А речку Перибонку знаешь?

– Никогда ее не видел. Но говорят, это река большая. Там, в ее верховьях, живут колонисты. Это далеко в тех землях.

– А Опасные перевалы? Про них ты что-нибудь слышал?

Дядя мгновенье поразмыслил, поглаживая седую бороду.

– Нет. Никогда о таком не слыхал.

Когда я легла спать в тот вечер, моя голова была полна картин леса, уходящего вершинами в бесконечность, выше гор, и мне казалось, что до меня доносится рокот грозных водопадов.

* * *

На следующий день Томас причалил к берегу и привязал лодку. Неся в правой руке птицу, он поднялся на холм медленной и уверенной походкой. Он никогда не спешил

– Бери, нишк. Ты попробуешь и скажешь, нравится тебе это или нет.

Я вся загордилась. Мне еще никогда не преподносили подарков.

– Спасибо, Томас. Это и вправду любезно с твоей стороны. Тебе не стоило.

Он улыбнулся.

– Нишк в этом году запаздывает. Зима выдалась долгая.

Я рассматривала его черты, овальное лицо с высокими скулами, глаза как две параллельные щелочки, придававшие взгляду напряженность. Пухлая нижняя губа делала рот особенно чувственным. Ростом он был выше меня. Широкие и крепкие плечи. Очень густые черные волосы, кожа гладкая и матовая.

– Ну а ты-то? Ты охотилась?

– Нет. Не знаю, смогла бы я убить животное.

– А мясо любишь?

– Конечно. Знаю. Это глупо получается.

– Я никогда не убиваю ради удовольствия. Всегда чтобы есть.

Он взял в руки казарку и пригладил взъерошенные перья.

– Нишк дает жизнь. Надо брать только то, в чем нуждаемся.

В этой мудрости, высказанной такими простыми словами, проявились доброта и великодушие Томаса.

Когда я вернулась, притащив громадную казарку, тетенька вытаращила глаза.

– Что это у тебя, Анда?

– Курица.

– Где ты это взяла, девочка моя?

– Поймала прямо в полете, руками схватила. Вот так.

И я сделала вид, будто подпрыгиваю, воздев руки к небесам. Тетя бросила на меня строгий взгляд.

– Мне ее дали.

Тут она грозно подбоченилась.

– Мне дал один индеец. Он тут пару раз проплывал на лодке мимо пастбища, возвращаясь с охоты.

– Какой-то индеец дал тебе эту казарку?!

Она повысила голос.

– Ну да. Тетенька, он такой милый. И у него таких полным-полно. А нам это разнообразит еду вместо сухарей.

Она взяла птицу, понесла на кухню и сразу же принялась ощипывать перья.

– Ты права, Анда. Твой дядя будет доволен. Казарка – это вкусно.

Мяса нам часто не хватало, особенно летом, когда его надо было засаливать в бочках для сохранности. Поэтому подарок Томаса пришелся как нельзя кстати. От него в нашей продымленной хижине сразу запахло праздником. Ни тетя, ни дядя больше не спросили меня о нем.

Все последующие дни Томас каждый вечер приходил на пастбище. Чаще всего приплывал на лодке, но иногда и пешком, если того требовали обстоятельства. Он рассказывал мне о своем крае, а я ему – о жизни в деревне и о школе, в которую он никогда не ходил. Он пытался учить меня словам своего языка, но я оказалась плохой ученицей, и его это очень смешило.

Его французский был ненамного лучше моего инну, однако он терпеливо объяснял мне мир, в котором жил. О переходе всей семьи к индейским землям на Перибонке, о зимнем лагере прямо в лесу, об установке силков и поездках на охоту на карибу на большую равнину Севера. Рассказывал про работу, необходимую для заготовки и хранения мяса и шкур животных. А еще о том, как все собирались вокруг костра и старики рассказывали легенды, которые развлекали и поучали молодых. Наконец, о том, как весной, когда таяли льды, они спускались к озеру и встречались с теми, кто, как и они, долгие месяцы прожил в лесах.

Большинство жителей Сен-Прима относились к индейцам как к низшим. Однако рассказы Томаса раскрывали мне жизнь с совсем иным отношением к земле, жизнь с широко открытыми горизонтами, и чем больше он говорил, тем сильнее я жаждала свежего воздуха.

– Я хотела бы увидеть речку Перибонку и ее горы, Томас.

– И ты бы не испугалась?

– Возможно, немного. Но в то же время…

– Я бы хотел, чтобы ты пришла, Альманда, на лодке, – сказал он, указывая вперед, – в мой дом.

Я всмотрелась в глаза человека, который просил меня пойти за ним на край света, и увидела в них речку, длинное озеро, а посреди всего этого – себя и его, молодого парня с широкими плечами и доверчивым взглядом.