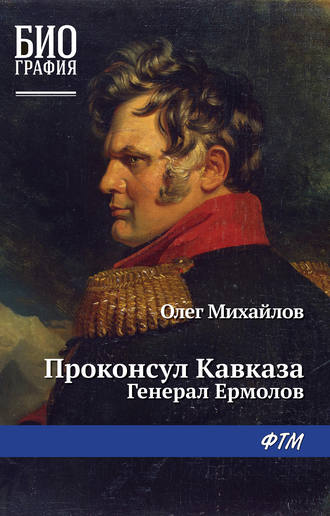

О. Н. Михайлов

Проконсул Кавказа (Генерал Ермолов)

Глава вторая

От Амштеттена до Аустерлица

1

Конные артиллеристы находились в походе два месяца. Приведя свою роту к центральному пункту сбора, Ермолов уже не застал армии и догонял ее ускоренным маршем, следуя через Польшу и Австрию. Радость от близости сражений, от возможности показать наконец себя опьяняла его. Он испытывал сильнейшее возбуждение при одной мысли, что ему придется принять участие в столкновении с французами.

Придержав коня, Алексей Петрович придирчиво оглядел двигавшуюся по дороге, обсаженной с двух сторон деревьями, роту. Найдя подпоручика Горского, он глазами дал ему знак выехать из колонны.

– Ну, друг Степан Харитонович, скоро припомнишь былое! Думаю, здесь будет пожарче, чем на полях италийских…

Соглашаясь, Горский поднял на Ермолова свое небольшое курносое лицо:

– Верно, Алексей Петрович… Но и на Бонапарта управа найдется. Страшен сон, да милостив Бог! Вот только надежда плохая на цесарцев-белокафтанников. Почти всю Италию да половину Европы в придачу Бонапарту уступили…

Ермолов оглядел его маленькую ладную фигуру, его небольшую крепкую лошадку: «Сам маштачок и сидит на маштаке. Стойкий солдат! На таких держится Россия, ее ратная слава…»

– Поскорее бы встретиться с этим чудом – Бонапартом – да попробовать, что стоит он супротив нашей силы, когда запахнет жженым порохом, – с молодым азартом продолжал подполковник. – Что австрийцы! Они привыкли быть битыми. Пусть теперь посмотрят на нас, авось чему и поучатся…

Он обернулся на легкий нарастающий стук колес и увидел высокую карету, запряженную цугом, шибкой рысью обгоняющую колонну артиллеристов. За нею верхами скакали несколько офицеров и казачий конвой.

Поравнявшись с Ермоловым, карета остановилась, мигом соскочивший с лошади гвардейский офицер откинул дверцу, и подполковник увидел старческое пухлое лицо с орлиным носом, простой походный мундир с единственным крестом Георгия 2-й степени, расстегнутый на животе. «Кутузов!» – пронеслось у него в голове.

– Что за часть? – тихим, но вместе с тем далеко слышным и как будто недовольным голосом спросил главнокомандующий.

Ермолов, отдав приветствие, доложил:

– Вторая конно-артиллерийская рота направляется на соединение с главными силами.

– Вижу, что артиллеристы, – мягче сказал Кутузов, поворачивая лицо так, чтобы удобнее было глядеть на офицера левым, зрячим глазом. 24 июля 1774 года в бою с турецким десантом в Крыму, близ деревни Шумы, он был тяжело ранен пулей в голову, а при осаде Очакова турецкая пуля пробила ему висок во второй раз.

Кутузов окинул Ермолова внимательным взором, задержавшись на его боевых наградах, и проговорил:

– Покажи-ка, голубчик, свою роту… Я ведь и сам артиллерист и артиллерию особливо люблю…

С помощью офицера Кутузов тяжело вылез из кареты и, словно позабыв о Ермолове и его роте, с удовольствием заговорил по-французски с адъютантом о трудностях оставшейся дороги до Тешена, где находилась армия. Но едва артиллеристы выстроились для смотра, оборвал разговор на полуфразе и медленно, тяжелой поступью двинулся вдоль строя в сопровождении подполковника и почтительно приотставшей свиты.

– Батарейцы выглядят превосходно… Будто из казармы… – негромко говорил он. – Лошади опрятны, не пашисты, широки в груди и крестцах, хорошо подкованы… Сколько больных и отставших? – внезапно спросил он у Ермолова.

Было странно видеть совсем рядом пухлое лицо главнокомандующего и затянутую рану на виске.

– Отставших нет, больных – также, ваше высокопревосходительство, – ответил подполковник.

– Отменно, отменно. – Кутузов приостановился: – Что, ребята, трудно в походе? Небось животики-то подтянули? – привычно меняя интонацию и не подделываясь под просторечье, весело спросил он.

– Никак нет! У нас о солдатском животе пекутся, – так же весело отозвался подпоручик Горский. – Живот, ваше высокопревосходительство, не нитка, надорвешь – не подвяжешь!

– Верно, суворовский орел?.. – Улыбка тронула лицо главнокомандующего.

– В польском, итальянском и швейцарском походах ходил под началом отца нашего, Александра Васильевича, – подтвердил Горский.

– Выслужился из солдат, лучший офицер в роте, – по-французски сказал главнокомандующему Ермолов.

Кутузов кивнул, словно, не ожидал иных слов, и повысил голос:

– Помните, ребята, на государевой службе хлеб да живот без денег живет!

От простого, отеческого тона Кутузова солдаты осмелели.

– Ишь ты, глаз один, а все видит, – шепнул усатый батареец соседу.

– Есть жалобы, ребята? – осведомился главнокомандующий.

– Так точно, есть, ваше высокопревосходительство! – гаркнул молодой кудрявый канонир. – Жалоба на француза, что далеко гуляет. Никак его не достанем!..

– Каков молодец! – сказал Кутузов Ермолову.

– У меня все молодцы, ваше высокопревосходительство, – самоуверенно ответил подполковник. – За четыре года службы роте не сделано ни одного замечания…

Главнокомандующий стянул с правой руки перчатку.

– Спасибо, голубчик, – дрогнувшим голосом проговорил он, забирая в свою пухлую руку с истончившимся золотым кольцом на безымянном пальце огромную лапу Ермолова. – Спасибо… – Добавил громко: – Благодарю, братцы, за службу! – Переждал стройное: «Рады стараться!..» – и сказал: – Бонапарт, братцы, хитер. Он непременно захочет нам силки расставить. Будет ожидать, чтобы мы его наживку слопали да и попались… – Кутузов прищурил здоровый глаз и закончил крепким солдатским словцом: – А я ему отвечу: «Сам слопай своей ж…!»

Рота грохнула. Переждав смех, главнокомандующий обратился к Ермолову. Истинный екатерининский вельможа, тонкий дипломат и проницательный политик, он умел оценивать людей с первой встречи и не имел случая эту оценку менять. Кутузов расспросил Ермолова о прежней его службе и удивился тому, что, обладая двумя знаками отличия времен Екатерины II, тот был только подполковником, при быстрых производствах прошедшего царствования.

Садясь в карету, он приказал спешить на соединение с армией и, прощаясь, сказал:

– Я буду иметь вас на замечании…

2

Кутузов недаром торопил конных артиллеристов, скрывая за соленой шуткой тревогу: он очень высоко ставил военное искусство Наполеона и видел пороки того стратегического плана, которому должен был сам неукоснительно следовать. Ему противостоял противник, не только возглавлявший лучшую в Европе армию, талантливых маршалов и храбрых солдат, но и полновластно распоряжавшийся всеми людскими и материальными ресурсами целой страны, которая давно работала только на войну.

В эту пору Франция была уже совсем не той, что в первые годы революции. Задолго до того, как республика превратилась в империю, до того, как на место фригийских колпаков, деревьев вольности, гордых лозунгов – «Liberte, Egalite, Fraternite» («Свобода, Равенство, Братство») – явилась деспотия личной власти и тяжелые золотые орлы уселись на древки имперских штандартов, начали меняться ее идеалы. Освободительные войны сменились захватническими еще с конца 90-х годов XVIII столетия и теперь продолжились грабительскими походами в Италию и Голландию, установлением протектората над Швейцарией, захватом Ганновера, насильственным присоединением Генуэзской республики…

Перед началом войны 1805 года Бонапарт готовился раздавить давнего своего врага – Англию, высадив на ее берегах огромный десант. Австрийцы, рассчитывая, что французам понадобится не менее двух месяцев на то, чтобы появиться в верховьях Дуная, самонадеянно решили действовать в одиночку. Они двинули наспех собранные силы сразу в трех направлениях – в Баварию, Северную Италию и Тироль. Со своей стороны, русские должны были присоединить Подольскую армию к 80-тысячному войску эрцгерцога Фердинанда, проникшему в глубь Баварии и остановившемуся у крепости Ульм. Подходя с разных сторон, союзники намеревались оттеснить французов в пределы их границ, а уже затем идти за Рейн.

Главным недостатком этого плана было распыление сил и крайняя медлительность действий, развязывающая руки Наполеону. Имея в целом меньше войска, нежели союзники, французский император получал возможность не только добиваться на избранном направлении численного превосходства, но и наносить поражения противнику по частям. Исповедуя принципы ведения войны, близкие Суворову, Бонапарт стремился неожиданно появляться перед противником и уничтожать его до соединения с другими силами.

Предвидя такие действия, Кутузов предложил Александру I свой план ведения кампании. По его расчетам, русские войска должны были идти кратчайшим путем – на Прагу, а затем прямо к Рейну. Однако Александр и Франц Австрийский не приняли во внимание соображений русского полководца, а его самого подчинили 24-летнему эрцгерцогу Фердинанду. Впрочем, истинным главнокомандующим у австрийцев был генерал-квартирмейстер Мак, обладавший громадной самонадеянностью, которая нисколько не соответствовала его скудным природным дарованиям.

Между тем Наполеон в ответ на первые же действия австрийцев стремительно двинул от берегов Ла-Манша двухсоттысячную армию к Рейну. Венский двор забил тревогу. К Кутузову посыпались просьбы и требования ускорить прибытие русской армии.

От Тешена начались форсированные марши. Пехота делала в день от сорока до шестидесяти верст; половину переходов она шла пешком, а другую ее везли на подводах, куда были сложены ранцы, шинели, вьюки.

Хотя от Мака приходили самые успокоительные вести, Кутузов тревожился возможностью крутого поворота в развитии событий. И не напрасно. Истина раскрылась скоро во всей своей ужасающей наготе. 11 октября 1805 года в местечке Браунау к русскому главнокомандующему явился генерал Мак. «Из восьмидесятитысячной армии, – сказал он, – спаслась горстка солдат… Все прочие силы, артиллерия и обозы достались неприятелю…»

Соединяться уже было не с кем. После труднейшего тысячеверстного марша в рядах русской армии оставалось тридцать пять тысяч человек. А всего в пяти переходах находилась стопятидесятитысячная армия Наполеона, готовившаяся нанести сокрушительный удар. Справа был многоводный Дунай, слева – высокие Альпы, а позади, до самой Вены, – никаких резервов. Только далеко, у Варшавы, двигалась в Австрию пятидесятитысячная Волынская армия Буксгевдена.

Узнав о капитуляции Мака, Вена в ужасе онемела. Александр I в крайней тревоге писал русскому главнокомандующему: «После бедствий австрийской армии вы должны находиться в самом затруднительном положении. Остается для вас лучшим руководством: сохранять всегда в памяти, что вы предводительствуете армиею Русскою. Всю доверенность мою возлагаю на вас и на храбрость моих войск. Надеюсь также на ваше убеждение в том, что вы сами должны избрать меры для сохранения чести моего оружия и спасения общего дела».

Что же Кутузов? Осторожный и неторопливый, он не выступал из Браунау, выжидая действий Наполеона. Он уже разгадал его замысел – прижать русских к правому берегу Дуная, окружить и уничтожить. Единственным выходом было отходить на соединение с армией Буксгевдена, постоянно тревожа при этом превосходящие силы Наполеона и изматывая их.

При общем унынии союзников Кутузов хранил обычное свое хладнокровие, неизменное в неудачах и успехах. Предводимое им войско нетерпеливо стремилось сразиться с Наполеоном, исполненное славных воспоминаний об одержанных за шесть лет до того победах над французами.

3

Глубокая осень и беспрерывные дожди обратили дорогу в кисель. Серые колонны пехоты устало плелись, бесконечной лентой вытекая из-за безлесной выпуклости, которая то затягивалась кисеей частого холодного дождя, то освещалась лучами пробивающегося солнца.

Вблизи узенького моста через речонку Траун, впадающую в Дунай, Ермолов приятельски беседовал с гусарским полковником, держащим в поводу лошадку мышиной масти. И белые, спущенные, в складках, широкие чачкиры, и синий – как у всех мариупольцев, – опушенный мерлушкой и расстегнутый ментик, и белый, со стоячим воротником доломан, и даже кивер с высоким султаном из белых перьев – все было забрызгано у гусара уже высохшей грязью. Грязь присохшими лепешками лежала и на его круглом лице с молодцевато подкрученными усами.

Вместе со своим Мариупольским полком, который входил в отдельную бригаду генерала Милорадовича, Василий Иванович Шау был назначен в подкрепление арьергарду.

– Не скрою, Алексей Петрович, – говорил Шау, – я испытываю некоторое злорадство от полной конфузии австрийцев под Ульмом и не питаю к ним ни малейшей доверенности…

– Еще бы! – живо отозвался Ермолов, чистый темно-зеленый мундир, белые суконные штаны и сверкающая медью каска которого разительно отличались от одежды Шау. – Давно приметно, что австрийские генералы столько же действуют нечистосердечно, сколько их солдаты дерутся боязливо!

– Слишком уж добросовестно восприняли они тот урок, который преподал Бонапарт генералу Маку…

Ермолов, огромный, слегка огрузневший в свои двадцать восемь лет и уже с заметной сединою в темных волосах, усмехнулся.

– Я видел этого героя. Он явился в Браунау к нашему главнокомандующему с головою, повязанной белым платком. В дороге опрокинута была его карета, однако же так счастливо, что голова Мака все же оказалась целой. Он и тем заслужил удивление, что скоростью путешествия опередил даже самое молву. Австрийская армия, богатая на подобные примеры, кажется, никогда еще не имела в своих рядах более расторопного беглеца.

– А им, – кивнул Шау на колонны, – приходится теперь расплачиваться за глупости наших союзников…

Пехота, стуча по мосту, брела на другой берег Трауна. У иных мушкетеров и гренадер вместо положенных смазных круглоносых сапог были подвязаны к родительским подошвам куски сырой кожи или даже пучки соломы. Нестройно колыхались густые черные султаны на круглых шапках. Ни песен, ни шуток, ни даже перебранки не доносилось из рядов: измотанные переходами солдаты ожидали только одного – привала. От города Ламбаха, где произошла первая схватка с французами, отступала дивизия генерал-лейтенанта Дохтурова.

– Да, впереди самые жаркие денечки, – вздохнул Ермолов. – Бонапарт сидит у нас уже на пятках… И знаешь что, Василий Иванович, – предложил он, – давай дадим друг другу слово. Если представится случай – действовать вместе!

Гусар протянул ему жесткую грязную ладонь:

– Слово офицера, что приду к тебе на помощь!

Они обнялись. Шау с небрежной ловкостью взлетел в седло и, понукая лошадку, тронулся навстречу движению пехотных колонн, туда, где за возвышенностью стоял его Мариупольский гусарский полк. Ермолов с завистью поглядел ему вслед.

Что и говорить! Главнокомандующий не забывал своего обещания и все время помнил о Ермолове, доверив ему кроме конной еще две пешие роты артиллерии, которые составили резерв армии.

Конечно, назначение почетное. Но оно привязывало подполковника к главной квартире, лишало возможности участвовать в схватках и обрекало батарейцев на дополнительные невзгоды в этом и без того голодном походе. Артиллерийский резерв Ермолова всегда оказывался последним при раздаче продовольствия солдатам и корма лошадям. Алексей Петрович просил о присоединении его команды к какому-нибудь из корпусов, но Кутузов не изъявил на то согласия, сказав, что имеет на него особые виды…

Пехотная колонна кончилась, показался казачий отряд, а за ним – артиллеристы. Отряд Ермолова опять отступал, опять не был назначен в дело. Но что это? К Алексею Петровичу что было мочи скакал Горский.

– Французы теснят наш арьергард! Нам велено идти с поспешностью им навстречу!..

Ермолов снял каску и размашисто перекрестился.

– Господи, спасибо тебе!.. В огонь, Харитоныч, в огонь!..

Арьергард русских был стремительно атакован маршалом Мюратом у местечка Амштеттен. Нападение оказалось столь опасным, что Кутузов лично выехал к месту сражения. Несмотря на храбрость, с которой дрались Киевский и Малороссийский гренадерские и 6-й егерский полки, несмотря на все усилия князя Багратиона, французы теснили русских.

Кутузов отдал приказание отряду Милорадовича вместе с артиллерийским резервом Ермолова немедля выступить на помощь.

Пройдя со своей ротой густой еловый лесок, Ермолов увидел, что на дороге, ведущей к Амштеттену, в беспорядке скопились толпы отступающих. Все перемешалось, и рядом с красными погонами малороссийцев мелькали белые погоны киевцев и шинели без погон егерей. Артиллерия также была сбита со своих мест, и в потоке, увлекаемые общим движением, всплывали то орудие, то зарядный ящик, то фура, тащимая лошадьми. Приметив в стороне возвышенность, которая господствовала над местностью, подполковник крикнул Горскому:

– Разворачивай, Харитоныч, на том вон холме роту и боевые порядки! Авось дадим сейчас прикурить французам!..

Ощущение хмельной радости от долгожданной встречи с противником горячей волной затопило грудь. Он пришпорил лошадь и первым влетел на холм, откуда вся картина боя была как на ладони.

Шел мокрый снег, припорошивший поля и возвышенности. Он позволял яснее видеть людей. Дорога, забитая у леса отступающими, ближе к городку, красные крыши и белые домики которого казались отсюда игрушечными, была чиста. Там полем, отстреливаясь, отходил Багратион с несколькими сотнями храбрецов. Еще дальше с пологой горы тремя языками спускались к Амштеттену густые синие колонны французов. На гребне ее частыми белыми клубками возвещала о себе неприятельская батарея, ядра которой, шипя и свистя в свежем воздухе, били по дороге, усиливая беспорядок среди отступавших.

– Все готово, Харитоныч? – в нетерпении спросил Ермолов, не слезая с лошади.

– Все, батюшка Алексей Петрович! – отозвался Горский, размазывая по лицу жидкую грязь. – Вишь, недаром октябрь прозывается в народе грязник. Ни колеса, ни полоза грязник недолюбливает…

– Выжди, когда наши отойдут к лесу, и ударь по французу картечью! – приказал подполковник.

Отсюда, с холма, Ермолов видел и то, чего не могли видеть Мюрат и его воинство. С тыла к лесу подходили под начальством Милорадовича Апшеронский и Смоленский мушкетерские, 8-й егерский и Мариупольский гусарский полки.

Было очевидно, что противник полагал преследовать только разбитый им арьергард – с такой беспечной лихостью продвинулся он, оттесняя Багратиона, к опушке. Тем временем Милорадович, пропустив расстроенные части арьергарда, двумя линиями встретил неприятеля. Одновременно по команде Ермолова шесть орудий брызнули с холма картечью. Внезапность привела грозного противника в некоторую робость. Из леса вырвалась конница и, сверкая обнаженными саблями, стремительно врезалась в пехоту Мюрата. Ермолов увидел, как синие фигурки французов подались назад, а там и кинулись в беспорядочное бегство. Черные кивера с султанами из белых перьев повернули в сторону неприятельской батареи.

– Гусары! Это Шау! – крикнул Ермолов. – Взять на передки! Рысью – за мной!

Вот она, возможность конной артиллерии появляться в разных местах и неожиданно поражать врага! Подполковник на рысях повел батарейцев вослед за мариупольскими гусарами, уже поднимавшимися на гору.

В азарте боя Ермолов позабыл обо всем: он видел только вырастающий гребень горы, слышал визг гранатной картечи, обрушившейся на гусар Шау. Поле казалось бесконечным. Не оборачиваясь, уверенный в своих солдатах, Ермолов, надсаживая горло, кричал «ура!», которое тотчас застревало в морозном воздухе, оставалось позади. В каску ударила пуля, заставив подполковника на мгновение ткнуться лицом в гриву лошади. В тот же миг его нагнал на крепком маштачке Горский, тревожно заглядывая снизу. Ермолов показал ему взглядом: «Всё в порядке…» – и снова закричал «ура!», подымаясь по пологому скату туда, где в беспорядке рассыпались сражающиеся мариупольцы.

Что-то стряслось – это он уже понимал: неприятель приходил в себя, останавливался.

Среди мертвых тел, обхватив хобот вражеской пушки, висел контуженый Шау. Он был оглушен и обожжен близким выстрелом. Без отважного своего начальника гусары растерялись, иные уже поворачивали лошадей, готовясь показать тыл. Ермолов, потерявший каску, спрыгнул с лошади, размахивая саблей, которая казалась детской игрушкой в его лапище.

– Мариупольцы! – громовым голосом крикнул он. – Стой! Каждого, кто отступит, зарублю своей рукой! Отомстим за вашего командира!..

Десять артиллеристов во главе с Горским появились рядом с подполковником. Переколота прислуга французской батареи. Снизу уже подымались пушки конно-артиллерийской роты.

– Горский, – командовал Ермолов, – поворачивай французские орудия! Рота, к бою!..

Вскоре французские пехотинцы были остановлены, и подполковник перенес огонь на дорогу, идущую к Амштеттену, где скапливался неприятель.

Но уже выйдя из лесу, развернулись в боевые порядки гренадерские батальоны Апшеронского и Смоленского полков. Перед солдатами появилась фигура генерала в треуголке с белым плюмажем. Все оснеженное поле между русскими и французами было усеяно теперь телами павших. Генерал кричал что-то, размахивая сверкавшей в бликах прорвавшегося сквозь мглу солнца шпагой.

«Сам Милорадович! – догадался Ермолов. – Надо усилить канонаду!» Орудия гремели с короткими интервалами, поражая скопившегося у Амштеттена неприятеля.

Штыковая атака русских гренадер была стремительной. Как узнал потом Ермолов, Милорадович, находившийся в первой шеренге наступавших, запретил им заряжать ружья и приказал, как учил Суворов в Италии, действовать только штыками. Произошла самая упорная схватка, какой еще дотоле не бывало. Русские бились до истощения сил.

Французы наконец отступили в беспорядке по всему фронту. На высоте, где поставил свою батарею Ермолов, появился Милорадович. Человек исключительной храбрости, он высоко ценил ее и в других и теперь в самых лестных словах благодарил Ермолова за то, что ему удалось предупредить наступление неприятеля и занять господствующую высоту.

После сражения под Амштеттеном, за которое Милорадович был награжден Георгием 3-й степени и чином генерал-лейтенанта, его отдельная бригада заступила место арьергарда, а войскам Багратиона было приказано составить резерв.

4

С арьергардом Ермолов достиг монастыря Мельк, расположенного на самом берегу Дуная. Здесь местность была гористой, река протекала в тесных берегах, и дорога шла по самому краю. Батарейцы, фейерверкеры, юнкера, ездовые канониры и даже музыканты – все жили воспоминаниями о горячем вчерашнем дне.

– Оно, вам скажу, ребята, ясное дело, – важно басил кудрявый канонир, – и француза бить можно… Он, француз, такой же человек, а не нечистая сила…

– А что я вам скажу, братцы! – перебил его юноша, почти мальчик, тонкая шея которого, казалось, еле держит каску с черным султаном. – Как он на батарею нашу нажал, спомнил я мамыньку свою… Как, думаю, я сюда из деревни-то попал и почему?..

– Ты бы еще титьку попросил, – добродушно вмешался старик фельдфебель Попадичев. – Вона, учись у нашего кудряша. Как на взгорье выбрался, всех подряд переколотил…

– Я, дяденька, – обрадованно подхватил кудрявый канонир, – как саблю-то выронил, цап его, француза, по уху да у него шпажонку-то и схватил…

– Эх, подморозило, – бормотал, не слушая его, бывалый фельдфебель, – дорога-то какая ползкая… А гляньте-то, на том берегу никак цесарцы идут? Только отчего мундиры не белые?

Привлеченный разговором, Ермолов, с забинтованной головой – память от контузии пулей, – поглядел на противоположный берег Дуная. Там двигалась, чуть опережая арьергард русских, густая колонна французов. То был маршал Мортье, сводный корпус которого Наполеон заблаговременно переправил через Дунай, чтобы отрезать Кутузова от подкреплений и разбить на правом берегу.

Положение русских выглядело теперь почти катастрофическим. От Мелька гористые места удаляли дорогу от Дуная и вынуждали к довольно большому обходу, к единственной оставшейся переправе у Кремса. Кутузов приказал Милорадовичу задержать главные силы Наполеона, а сам поспешно повел свою маленькую армию, чтобы успеть к Кремсу раньше Мортье.

Ночь батарейцы Ермолова провели без сна, полуголодные, греясь у слабого костерка. Фельдфебель Попадичев раздал каждому по манерке с кашицей из сухарей, приговаривая:

– На кашеваров надежды нет. Окромя сухаря, нечего и положить в родительский благоварь. Эх, сейчас бы горячего варева из рубленой говядины, да с капустой…

– Смирно! – крикнул дежурный.

– Вольно! Сидите, братцы! – В освещенный круг вошел Ермолов с Горским. – Как с порционом?

– Все в аккурате, ваше благородие. Грех жаловаться! – бодро ответил за всех Попадичев, блеснув медным одинцом в ухе.

– Дай отведать, – попросил подполковник.

– Вот, ваше благородие, солдатская кашица. Да возьмите мою ложку, – предложил фельдфебель. – Некрасива, а хлебка.

– Холодно, ваше благородие, – пожаловался солдатик-юноша. – Северный ветер замучил – страсть!

Горский молча вытащил фляжку, налил в крышечку немного водки и пустил по кругу. По телу пробежала теплая волна, сухарная кашица сделалась слаще.

– Ах и хорошо теперь в России! – мечтательно проговорил подпоручик. – Все сжато, обмолочено, убрано. Прошли хороводы, пришли посиделки. Я ведь, Алексей Петрович, однодворец, то же, что и крестьянин. Как о нас говорят – сам и пашет, и орет, сам и денежки берет. Любы мне праздники наши, а особливо Масленая. Честная, веселая, широкая. Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, середа – лакомка, четверг – широкий, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – проводы, прощание, прощеный день. Ах, Масленица-объедуха – деньгам приберуха, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка…

Горский замолчал, глядя в огонь. Ермолов, желая поднять настроение солдат новыми прибаутками, возразил своему любимцу:

– Что же ты все праздники хвалишь? Не все коту Масленица, придет и Великий пост…

– Вот-вот! – подхватил, вновь оживляясь, Горский. – Пришел пост – редька да хрен, да книга Ефрем. Заговляюсь на хрен, на редьку да на белую капусту. Великий пост всем прижал хвост. В Чистый понедельник рот полощут. Даровая суббота – на первой неделе поста. Средокрестная – перелом поста: щука хвостом лед разбивает. В среду Средокрестной кресты пекут. А там Вербная: верба хлест – бьет до слез. На Вербной мороз – яровые хлеба хороши. Плотва трется в первый раз на Вербной. На Лазареву субботу сеют горох. В Страстную среду обливают скотину снеговой водой. В Великий четверг стегают скот вереском, чтоб не лягался. Кто в Великий четверг рано и легко встает, тот встает рано и легко целый год…

Долго еще говорил Горский. Как завороженные сидели солдаты, стар и млад. Слушал и Ермолов, думая о том, сколь дорога родная земля – Орловщина, Москва, Смоленщина. «Отчего я раньше мало задумывался, что я – русский?..» – подумал он.

Из темноты появился курчавый канонир.

– Ваше благородие! Француза поймали! – радостно сообщил он. – Я в дозоре стою, а француз, значит, крадется. Я его и хвать!

– Он малый слышкий, все учует, – похвалил солдата Попадичев.

– Так давай его сюда! – приказал Ермолов.

– Да к чему он вам, француз-то? Он, ваше благородие, говорит по-тарабарски, ничего не поймешь! – махнул рукой канонир.

Привели пленного. От него Ермолов узнал о ночном движении Мюрата.

На другой день после успешного боя отряд Милорадовича оторвался от изрядно потрепанных головных колонн неприятеля и скоро нагнал главные силы. Русская армия перешла на левый берег Дуная и истребила за собой мост.

Оставив Дунай между русскими и французами, Кутузов опрокинул все планы противника. Теперь настал черед тревожиться Наполеону, который тотчас увидел опасное положение Мортье за Дунаем и велел остановить наступательное движение своей армии. Он приказал Сульту и Бернадоту переправиться на судах через реку в подкрепление отрезанному корпусу. Но его распоряжение еще не было приведено в действие, как Кутузов у Кремса разгромил и отбросил войска маршала Мортье за Дунай.

Последним успехом русского оружия был подвиг арьергарда под начальством Багратиона, который у местечка Шенграбен сдерживал главные силы Наполеона, пока вся армия отступала на соединение с идущими из России войсками. Так завершился героический четырехсотверстный марш, на протяжении которого Кутузов несколько раз искусно избегал ловушек, расставленных ему Наполеоном.

6 ноября 1805 года в Брюнне русскому главнокомандующему донесли, что первая колонна Волынской армии находится в полумарше от города. После соединения русских сил Наполеон прекратил преследование, поняв, что теперь характер войны изменился.

Для союзников в самом деле наметился благоприятный перелом. Продолжая медленно отступать, Кутузов прибыл в Ольмюц, где находились два императора – Александр I и Франц – и куда вскоре подошла гвардия под начальством цесаревича Константина Павловича. Вся армия насчитывала теперь восемьдесят две тысячи солдат и расположилась биваками на возвышенной и выгодной для оборонительного сражения позиции. Из Северной Италии шел эрцгерцог Карл; на подкрепление русским двигался корпус Беннигсена; наконец Пруссия решила выступить против Наполеона, причем ее главная армия состояла из ста двадцати тысяч человек.

Союзные войска сближались отовсюду, и оставалось только выждать время, чтобы перевес склонился на их сторону. Выигрыш во времени был теперь важнее всего. Французская армия стояла в семидесяти верстах от Ольмюца, не решаясь атаковать русских. Наполеон страшился еще более удалиться от своих резервов и частей тыла.

Проанализировав обстановку, Кутузов на военном совете выступил против общего мнения – наступать. Он объявил, что делать это еще рано и следует отходить. Его спросили, где же он предполагает дать французам отпор. Кутузов отвечал: «Где соединюсь с Беннигсеном и пруссаками. Чем далее завлечем Наполеона, тем он будет слабее. И там, в глубине Галиции, я погребу кости французов». Гений 1812 года уже провиделся в этом ответе. Однако Александр, Франц, генерал-квартирмейстер союзной армии Вейротер, Аракчеев, генерал-адъютант Долгоруков настояли на немедленном наступлении.

С этого момента Кутузов, называясь главнокомандующим, покорился обстоятельствам, которые оказались сильнее его, объявлял по армии даваемые ему приказания и оставался простым зрителем событий.

В марше от Кремса до Ольмюца подполковник Ермолов в схватках с французами не участвовал. В самом начале перехода Кутузов отрядил его конно-артиллерийскую роту, вместе с кирасирским полком, навстречу идущей из России колонне, а затем приказал находиться в арьергарде Милорадовича.

Теперь Ермолову, как и всей русской армии, предстояло испытание, самое тяжелое с начала кампании.

5

Конно-артиллерийская рота Ермолова, приданная дивизии генерал-майора Уварова, двигалась навстречу противнику.