Михаил Тарковский

Отдай моё

"Могучие края… Там надо жить! "

Андрей Тарковский о Енисее.

ОТДАЙ МОЁ

ГЛАВА I

Дальний. – Начальник Побнебенный. -

Мефодий. – Первая проза.

Новое появление Хромыха.

Дерёва.

В августе 19… года наконец подписали приказ, и Митя поступил полевым зоологом на базу Третьей Восточно-Сибирской экспедиции, располагавшейся в заброшенном станке Дальнем на правом берегу Енисея. Прежде Митя бывал здесь студентом и ясно помнил свой первый приезд – с низкого, заваленного на один бок парохода его вывезли на берег и привели в кухню-барак, где остро пахло толченой черемшой – под вой комаров её резали и солили в банки три студентки в платках. Из окон синим туманом лился недвижный свет белой ночи, и рыжий костерок керосиновой лампы казался в нем бледным и никчемным.

Страстно любившая путешествия и не покидавшая пределов Средней России бабушка с детства подсовывала Мите книги о Сибири. По ним Енисей представлялся почти чёрным, в мрачных берегах, схематично покрытых лесом, а в жизни всё оказалось проще, веселее, ближе – нежно-зелёный беспорядок лиственничника, накинутого на колья берегового увала, салатовые тальники, ниже пояса серые от ила, лезвие острова в стройной насечке ельника.

Предыдущий сезон Митя отработал в поисковом отряде Нигризолота в Бодайбинском районе Иркутской области. Все живо стояло перед глазами: заросший кедровым стланцем голец Цибульского, трусящий на северо-восток якутский аргиш на пегих оленях и подбаза, где Митя подцепил вшей, спя в чужом спальнике. "Да что за почесуха-то такая? – недоумевал он в самолете. Ведь вроде мылся". "Слева по курсу Вы видите заснеженные вершины Восточных Саян", – сказала проводница. В душе что-то свело и, похоже, навсегда.

Дома мама загнала потлатого Митю в ванную. От удара гребня из его шевелюры с щелканьем посыпались в ванну вши, бледные личинки которых он еще с неделю смеха ради выуживал из своей уже подстриженной головы и рассматривал в микроскоп на занятиях в университете. После ванны Митину, по выражению бабушки, "головизну" облили керосином и одели в пакет, высидеть в котором Митя больше пяти минут не смог – так жег керосин исчёсанную до струпьев головизну. А со следующего года начался Енисей, куда его сосватал товарищ по зоологическому кружку.

В экспедиции было два отряда: один – изучавший мышей и землероек, другой – орнитологический, куда и поступил Митя. Мышиным отрядом командовал Покровский, белёсый и бородатый здоровяк в вечно протёртым на брюхе свитере и мельхиоровой кулинарной шумовкой в руке, которой он выуживал мышей из понаврытых в тайге жестяных цилиндров. Славился силой: продувая беломорину, мог наповал поразить собеседника – табачная колбаска развивала карабинную убойность. У моторов отрывал стартёры. Орнитологический отряд возглавлял Кирилл Москаленко, по кличке Мефодий, неторопливый и костистый парень с тёмным мошком по рельефным челюстям. Одет он обычно был в добела выгоревшую штормовку, перепоясанную офицерским ремнём, на груди висел бинокль, а из кармана торчал полевой дневничок, куда он аккуратным готическим почерком заносил данные птичьих учетов. В специальном отсеке кармана лежал отлично заточенный карандаш.

У каждого начальника были свои студенты. Пахали как проклятые, не спали, обмеряли огромное количество мышей, считали птиц… Всё сливалось в одну упоительную картину – звон моторов, белые ночи и вой комаров, сквозь который Митя пробирался по колено во мху, рубя визирку для площадки, вдыхая пьяный запах багульника и остро-скипидарный – срубленных кедриков и пихтушек, ананасно-сочных и податливых под топором. Работали прохладными ночами, днями спали тяжким сном под марлевыми пологами, к вечеру просыпаясь и долго приходя в себя, отпаиваясь чаем. Ели-пили на кухне. Курили на крыльце, под гонгом – куском рельса. Раз с берега на его звон скривился проезжий старовер-расстрига, мужичишко с чахлой бородёнкой: " – Церьков".

Всё это было позже, а в первое утро по приезде Мефодий вывел Митю в тайгу:

– Ну – кто поет?

Тайга надрывалась от птичьего пения, слившегося в один оглушительный звон. Митя, назубок знавший птиц средней полосы, покраснел и помотал головой. Мефодий, для которого всего лишь в разных концах тайги задумчиво пело десятка полтора пичуг, называл, указывая пальцем:

– Синехвостка, желтобровая овсянка, сибирская завирушка, бледный дрозд…

Через пару недель и для Мити каждый голос звучал отдельно, и каждый день к нему прибавлялась новая песня или позывка. Песни виделись в виде линий, капель, ступенек. Росистое утро в тайге было наполнено висящим струящимся рисунком, и микроскопическая корольковая пеночка, прыгающая в кедровой вершине, существовала в виде огромного, на всю тайгу рассыпанного узора.

Утром на берегу Енисея седела многокилометровая недвижная даль, синел волнистый хребет берега, и переливчатая песня соловья-красношейки казалась тоже неподвижной и навсегда вписанной в эту даль, и поразительно крошечным по сравнению с этой бескрайней песней выглядел сам красношейка. Он сидел на свеже зеленой талиновой ветке, задрав голову, и его алое горло билось так мощно и судорожно, что при скрежещущих и шипящих звуках закладывало уши и, казалось, трепещет вокруг воздух.

Ночью по сырым ельникам пели соловьи, казавшиеся особенно таинственными и заповедно-сибирскими: синий соловей, соловей-свистун, синехвостка. Каждая птица была как драгоценность, со сверхъестественной яркостью и точностью отличаясь от своих собратьев, будь то лимонно-жёлтый с бурым чепраком самец дубровника, или малиновый клёст, казавшиеся настолько добротным и выпуклым, будто был покрыт не пером, а отлит из лёгкого и плотного материала. Митя чувствовал себя владельцем бесценной коллекции, и именно азарт коллекционера и двигал его вперед. Вскоре он стал лучшим учётчиком после Мефодия.

Рьяно отработав три сезона в экспедиции, прихватив кусок зимы, за что чуть не вылетел из университета, Митя, окончив учёбу, тут же поступил на предложенное место.

Начальником и экспедиции, и базы был некто Сергей Артурович Поднебенный. Мрачный толстяк в роговых очках, напоминающий воинственного капиталиста с карикатуры, в науке знал плохо, но обладал связями и держал нос по ветру, а сотрудников в узде, все конфликты решая фразой "никого у себя не держу". Многие перед ним заискивали, многие считали опасным и боялись связываться, но все терпели, ради работы.

Дальний он считал своей собственностью, в свое время лихо отбив у геофизиков. Поднебенный со своим отрядом едва обосновался, когда те подошли на катере, тоже в поисках базы. Их старшой шагал меж построек, тыча пальцем: "Здесь дизельная будет! Здесь камеральная!". Поднебенный вышел на крыльцо и, наставив карабин, дал пять минут на отход.

Поднебенный всё будто подражал какому-то начальнику с большой буквы, но совпадения не было, и думалось – где-то это уже было, где-то видено. Во всём чудилась фальшинка, в том как нарочито гулко и сочно гудел его начальственный голос, как, строго поглядывая поверх очков на провинившегося, он басил: "Если на "вы" обращаюсь – значит сержусь", – знакомый ходец: так же говорил школьный учитель по обществоведению, тоже большой пошляк.

Будучи по тем временам весьма обеспеченным (большая квартира в Москве на Тверской, нижегородский автомобиль) Поднебенный отличался страстью к казённому. При словах "склад" и "материальная ответственность" он серьезнел. Сиял, облачась на пару с женой – своей, похожей на Крупскую, сотрудницей и соратницей, в мешковатые штормовые костюмы.

Митя вспоминал встреченного на Витиме знаменитого на весь мир профессора ихтиологии, который с весны до осени проводил в путешествиях по Лене на катере, оборудованном своими руками и на свои деньги. Однажды корреспондент газеты, спросил у поднимающегося из моторного отсека провонявшего соляркой старичка: "Слышь, дед, где-здесь профессор такой-то?" а тот вытер блестящей от масла тряпкой чёрные руки и сказал: "Ну я профессор такой-то, а Вы кто будете?"

В разорённом укрупнением поселке из коренных жила только не пожелавшая уезжать бабка Лида. У Поднебенного были с ней свои отношения, своя начальственная интимность. Помогал ей, опекал, требовал не обделять заботой, играл на контрасте: он – профессор, она – бабка, полуграмотная красноармейка, как себя называла в трудную минуту, выбивая из начальства обещанный шифер. Заставлял стирать и убирать в своём доме, который, нарушив любимый казённый принцип, окольными путями оформил на себя. Мечтал о молоке (страдал изжогой), искал крестьянскую пару, поселить на базе, конечно, в штате, ("корову купим – говорил с ноткой научности, эксперимента, как раз в русле направления будет", вообще любил подкорректировать русло, исходя из потребностей, свой шик видел, когда всё ложилось). Предлагал переселиться староверу из соседнего, за тридцать верст посёлка – ушлый старичок с прозрачной бородищей отказался: "Не-е, куда мне старику шевелиться", а потом возмущённо говорил Мите: "Тоже крепостного нашел! "

Бабке Лиде корову было не потянуть, она просила козу. Вышел из вертолёта в новом энцефалитном костюме, помощник вёл козу, навстречу бежала бабка в ярком платке, с пирогом и рушником в руках. На пироге две серебряные монеты и дрожащая стопка. Поднебенный отрывисто и гулко крикнул: "Лида, покупай козу!", взял монеты, выпил стопку, поцеловал бабку в губы, бабка вскрикнула: "Храни, Господь!", не забыв вытереть губы рушником, и все потянулись в поселок – толстозадые с брюшками, вертолетчики, студенты, надеющиеся на дармовую водочку, в серое одетое районное начальство.

Вскоре к козе добавился козёл Борька. Здоровенный, обросший до страха, с репьями в космах, он напоминал козла из "Робинзона Крузо". Был Борька замечательно вонюч, при подходящем ветре мог насмерть одушить метров за триста, также удивлял похотливостью, лез к самой бабке, та возмущенно отмахивалась: "Удди – закобелился!"

Первое, что начальник делал, прилетая в Дальний – это, приказывал вывесить государственный флаг. На следующий день начинал наводить порядок, вызывал подчинённых, заведующего базой, Покровского, Митю, причем обязательно соблюдая субординацию. Мог долго и басисто обсуждать с Митей посреди посёлка рыбалку, а полчаса спустя Покровский суховато сообщал Мите, что его вызывают к начальству.

Жену Поднебенного звали Оструда (сокращение от индейского Освобожденного Труда) Семёновна, для простоты Ася, в народе – Семёновна. Ася встречала, из-за перегородки Поднебенный понимающе-умудрённо (мол знаю, что идёшь, хоть и много работы, для всех время найду) басил: "Проходи, проходи. В кабинет". Говорил, не давая вставить слова, Митю с горящей от ветра мордой развозило, клонило в сон. Тот плёл, напористо вставляя местные обороты, и перемежая речь словечком "Да", призванным изображать старомодную странность речи. В "кабинете", отгороженном гладкой дощатой перегородкой – полки с книгами (Сабанеев, Формозов) над столом фотопортрет Хэмингуэя в бороде и свитере – намёк на родство душ на основе романтизма и мужественности.

Сам себя округло окоротив, Поднебенный заводил, наконец, разговор "о деле". Начинал с вопроса о собаках:

– Почему опять Кучум не привязан? Я так и сказал Покровскому: в следующий раз застрелю… Да… Ну как, Мефодий не обижает? Хэ-хэ! Нет? Ну добро, иди, работай!

Кирилл и вправду не обижал, но слыл трудным. Невысокий, с чахлыми усиками над небольшим упрямым ртом, с сумрачным взглядом серых глаз, издали чёрных, вид он имел неприветливый. По сравнению с Покровским, сочным, великолепно-бородатым, щетинистым, Кирилл казался мальчиком, и одновременно какая-то тусклая сталь сквозила в неторопливых движениях, в характерном, трезвом и глухом покашливании, в привычке доводить всё до конца – любой ценой и с таким порой некрасивым и натужным усердием, что окружающих он или раздражал, или уж нравился до полного поклонения. Баба Лида его не любила и называла "снулым налимом".

Изучал сложнейшие межвидовые отношения птиц, чертил блестяще-чёткие схемы птичьих площадок с гнездовыми участками, рассчитывал и садил ловчие сети, кольцуя, невозмутимо пыхтя папиросой, держал трясогузку в крупной кисти – с беспомощно оттопыренным крылом. Окольцованную и обмеренную высовывал через специальный рукавчик в окне на улицу и разжимал пальцы, и она долю секунды неподвижно лежала на боку, а потом исчезала.

Была у Кирилла слабость – береста. Гнул из неё туеса, пестеря для ягоды. Выдавался штормовой или с ливнем день, и к плохо скрываемой радости учетчиков Кирилл давал приказ ложиться досыпать. Встав к одиннадцати, рылся в ящиках, напевая скрипучим и неожиданным тенорком "Где мо-я продольная ножо-овка?" на мотив "Не жалею, не зову, не плачу"… таскался с досками, а в конце- концов дотошно и аккуратно делал садок для птиц, стол или пестерь, разводя берёзовый беспорядок стружек, берестяных лент.

Выпив спирту, становился мягким, валким как кукла, улыбчивым, громким и ласковым с подчинёнными, которые чувствовали себя на седьмом небе от счастья, а потом голова его начинала клониться, и он засыпал прямо за столом кухни.

Митя ждал от Мефодия нашумевших статьей, выступлений, а тот всё что-то пересчитывал, рисовал и писал, изредка публикуя. Не доведя до конца начатое, затевал что-то всё более масштабное и неподъёмное, и из-за своей честности и дотошности вечно оказывался в начале пути.

В сентябре в пору чёрных ночей с несметным числом звёзд и огромным, седым, как изморозь, Млечным путем, Митя примчался откуда-то в полночь на лодке. Над головой шарило по небу северное сияние, воздух был ледяным, и тропинка на угор казалось особенно, по-осеннему твердой. Когда поднялся, Млечный путь ещё будто навалился, и два раза чиркнуло по небу падучими звёздами. Так хотелось поделиться этим студёным и будоражащим простором, разлитым на сотни безлюдных верст, что Митя сказал Мефодию, колющему дрова у своего крыльца несколько восторженных слов о Енисее, о небе, похожем на "холодец с дрожащими звёздами", а тот, вставая с охапкой поленьев и опираясь на колун, проскрипел с застарелым и усталым раздражением:

– Что же ты так всё преувеличиваешь?

Митя, ничего не ответив, ушёл на кухню, откуда раздавался взрывы смеха. Там знаменитый своей прожорливостью студент по кличке Бурундук рассказывал с хохотом и полным ртом летящей наружу каши, как пошел к Поднебенному за совком для брусники:

– …Чешу к ним. Стучу. Выходит Поднебенный, – кухня грохнула, потому что над фамилией начальника Бурундук произвел небольшую орфографическую операцию, – Сергей Артурович, – продолжал рассказчик, – «Вы не могли бы дать мне совок?» – «А он у Оструды Семёновны». – «А где Оструда Семёновна?» – «В маршруте».

Все снова грохнули, уже над тем, что поход по ягоду подавался, как научная работа.

Выпив чаю, Митя вышел на крыльцо в месте с Глебом, крепким и ухоженным парнем из известной московской семьи. Он курил трубку, набивая её из расшитого кисета смесью очень хороших табаков. Глеб работал в другом поселке на базе охотустроительной экспедиции, формально принадлежа к отряду Покровского, на которого всё больше раздражался – после поездок с охотоведами и охотниками мир научной станции казался ему нудным и смешным.

– Погода отличная, м-м-м, – говорил Глеб, сидя на корточках, затягиваясь из трубки и глядя на звёзды. Рассказав историю, как Покровский сломал весло, он поднялся: – ладно баиньки пора – завтра в Сургутиху пилить.

Митя попрощался и ушел к себе, засыпая, он видел нос лодки и набегающий лак воды с отбликом звезд.

Осенью, когда все разъехались, Митя остался в Дальнем в общество тёти Лиды и Дольского, заведующего станцией, бывшего геолога, плотного человека лет шестидесяти с породистым и вечно напряженным лицом. Оба жили обособленной, годами установленной жизнью, и Митя был полностью предоставлен сам себе, несмотря на обязанности, вроде закачки горючего с запоздалого танкера и ухода за дизелем. Других дел не было, кроме учётов – их расписание он устанавливал сам, и с результатами его не торопили, Поднебенного устраивало, что он на подхвате и может принять станцию в случае отъезда Дольского.

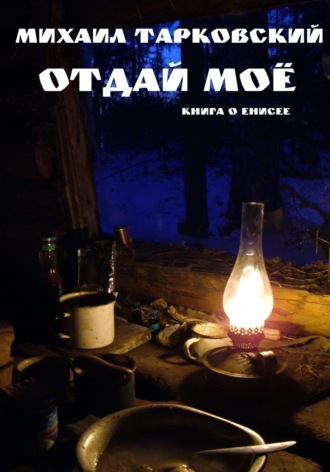

Даль, затянутая снежным зарядом, "Капитанская дочка", проглоченная за час при свете керосиновой лампы, необыкновенная бодрость утром, когда несмотря на низкое и сизое небо в избе светло и ясно от уличного снега. И почему-то внутри тоже ясно и чисто, будто облака сползли, и видно за тридевять земель – и прошлое, и близких, и так хочется сказать об этом, да вот беда – некому, хоть записки пиши.

Зима наступала за одну ночь, когда задувало уже по-серьёзному и несло параллельно земле бесконечные версты снега. В полночь Дольский выключал дизель, предупредительно погуляв оборотами, и Митя зажигал лампу, начисто протерев стекло скомканной газетой.

"Вся комната янтарным блеском озарена", – читал Митя и представлял, как

Пушкин осеновал в Михайловском, и когда даванул мороз, и звёзды засияли настолько свирепо и ясно, что дыханье перехватило, едва вышел, подумалось: как же проколеть надо, чтобы внутри так же ясно стало. Ничего не поделаешь: хочешь думать – мёрзни, – сказал Митя и вернувшись в озаренную янтарным светом комнату, засел за Пушкина, Лермонтова, Блока. Но если раньше они представлялись чем-то книжным, далёким, то теперь были будто в двух шагах и казались старшими и давними товарищами по морозам и холодам. И душа тянулась к этим небывалым людям и растянувшись, как жила, уже не могла стать короче, спокойней, сытей и требовала пищи, а её было хоть отбавляй.

Всё началось с попавшего в сеть налима. "Налима на Енисее зовут кормилец. Исконная зимняя енисейская еда – налим с картошкой. Налим похож на огромного головастика – толстое брюхо, плоский хвост. Вспорешь мягкое толстое брюхо – розоватый пальчатый желудок, оливковая макса – печенка, на ней мешочек с зелёными чернилами – желчью. Все блестящее, заподлицо уложенное. Главное желчь не раздавить. Налим хоть и кормилец, но относятся к нему, как к чему-то несуразно смешному или даже не совсем приличному. "Опять сопливый попался". Смотрят самолов, надеясь на "красну рыбу", а тут кормилец идет, язви его, как говорит баба Лида. Налим смешно извивается, топырится, дурацкий усик на бороде, как у Хоттабыча. Лучше всего он в ухе, уху заправляют растёртой с луком максой".

Так думал Митя, будто всё это кому-то рассказывая, а сам выпутывал налима, стянувшего мордой всю ячею, и когда выпутал, покрытые слизью пальцы были как чужие, и дали знать, отходя в рукавицах, по пути назад.

Вечером Митя, отложив книгу, посмотрел в потолок, а потом открыл тетрадь и взялся описывать извилистые, как штурмовом вертолете, налимьи пятна, белёсые полосы от сети на голове – как на грибе, проросшем сквозь траву. И постепенно от налима перешёл на бабу Лиду, как на Новый год запекает она налимьи "икры" в русской печке, и как они берутся корочкой, а внутри суховато-рассыпчатые, какая вообще бабка вся "енисейная, сиберская", ("Ой, сто-ты парень – замерзанье!") Как сказала про озёрных гольянов, что их ели раньше, "зарили, они зырные такие, рыбные", имея в виду, что вроде мелкая и сорная рыбешка, а на вкус, как настоящая. И про трёхдневный север: "Три дня балдабесил – теперь отдыхат".

Когда север, вздувая медленный вал, размашисто месил Енисей, вспоминались бабушкины рассказы о знаменитых штормах на Енисее. Что-то она слышала от знакомых, что-то вычитала, что-то додумала, и выходило, что причина штормов – в очень крутых берегах, гуляя меж которых, волна, будто бы, расходится до небывалой силы, образуя вечный двигатель.

А может быть бабушка лишь намекала, а он довоображал. Странно было в детстве, как-то всё косилось, плавилось, будто глядел в очки, а те не отвердели и шалили: то волной пойдут, то вылупятся пузырями. Не мог понять, почему отец называет бабушку мамой. Оба казались навек сложившимися, притёртыми к жизни, складки на щеках такие бывалые, бабушка, как сухое дерево, как можжевельник. Когда увидел бабушку на фотографии аж неприятно стало, лицо гладкое, сырое, словно раздутое водянкой. И этот сверток – его отец! Он и сейчас-то этого не понимает, не то, что в детстве. И не только этого. Например: как так? Его отец Евгений Михайлович Глазов, известный писатель, которого родила бабушка. Получается матрешка какая-то: книги в папе, папа в бабушке. И если это с самого начала так задумано, то почему они не могли сразу-то в бабушке родиться? И ей веселей бы было, и ему, и маме. Всё наше было бы. Все рядом. И отец бы тут же крутился, как привязанный, ни к какой бы Алле Викторовне не ушел.

До того, как отец ушёл, гости к ним приходили часто. Потом он их увёл, даже мамины друзья ему перешли, и остался один несуразный дядя Игорь, отцовский, кстати, друг. Гости шумели. Митя спрашивал, что нарисовать. Отец говорил:

– Ёжика.

Митя рисовал сапожную щетку с подписью: "Ёжык самец", и отец целовал его:

– Ах ты, ёжик!

Из кровати Митя слышал волнообразно затухающий и вспыхивающий разговор, а потом заходил отец с расстёгнутым воротом, жарко пахнущий переработанной водкой, и закатывая рукав, обнажал руку до плеча:

– Мышцы видишь? Всё. Мышцы спать пошли. Спи. Спокойной ночи.

И Митя оставался лежать в недоумении: согласен, мышцы – да!.. И действительно интересно, как они округляются, набегают ненормальным бугром, но почему они идут спать, когда их хозяин явно собирается ещё бодрствовать, непонятно… И представлял мышцы, бесконечно бегущие, как волны прибоя…

Летом они жили с бабушкой в деревне неподалёку от Сергиева Посада, и на выходные приезжали, прихватив знакомых, родители. Шли купаться, и мама и папа, ещё жившие вместе, казались самыми стройными, красивыми, а синюшный дядя Игорь – только что за столом самый изощренный разговорщик, теперь в модных с пряжечками плавках и разводах жалкой шерсти напоминал недобритого водяного, особенно голыми, и неожиданно маленькими выглядели его глаза без очков. Митя записал про бабушку, и про дядю Игоря.

"Зима разливается жидким азотом", – порой перегибал Митя, а наутро такой "азот" не гляделся, казался инородным и таким едким, что першило в горле. "Так глядишь и бронхи перехватит", – шутил Митя. Шутка имела почву: у него была аллергической природы астма: понюхав какой-нибудь особой краски или подышав пылью, он задыхался. Приступ длился часами, и особенно мучительно было переносить его ночью – лежа становилось хуже, и приходилось сидеть на кровати, обхватив колени и ждать, пока пройдет спазм или отёк, что точно – он не знал. Митя показывался врачам, его долго обследовали, гоняли и прописали таблетки, которые он носил с собой. Каждый раз источник приступа мог быть новым – то грибы определённого вида, то пыльца, а то выхлоп идущего передо́м снегохода.

В апреле Поднебенный вызвал Митю в Москву отправлять экспедиционный груз. Весной предстояла поездка в Эвенкию, где требовалось провести орнитологическое обследование. Там на реке Верхний Чепракон Митя познакомился с молодым охотником Геннадием Хромыхом. Пока Митя копался с мотором, Геннадий по-хозяйски изучил ящик с ключами и весело подмигнул Мите:

– Люблю в чужих инструментах копаться!

У него были серые глаза в сухих складочках и рыжеватая, в крупную волну, борода. Вскоре Хромых перебрался на Енисей. Митя встретил его осенью в Дальнем, он ехал из Лебедя, соседнего поселка, где поселился с семьей. Поздоровался он с Митей, как со старым знакомым.

Снова увидел Митя Хромыха уже следующей зимой. Закупив на Новый год продуктов, он выезжал на "буране" из Лебедя, уже по уши засыпанного снегом и до гипсовой твёрдости укатанного ветрами. Ураганная верховка гнала сухой снег по застругам, и навстречу в снежной пыли с ревом взмывал на взвоз "буран" с пылающей фарой, с привставшей, ворочающей руль и полной победного напряженной фигурой. Заиндевелый суконный костюм был белым, сахарно белела борода, усы, оторочка шапки вокруг красного лица. За "бураном" металась нарта с увязанными в монолит мешками, канистрами, бензопилой. Это был возвращавшийся с промысла Хромых, он только взмахнул рукой и ещё наддал газу, продолжая глядеть куда-то вперёд, Мите за спину.

В следующий приезд Хромых предложил у него остановиться, на следующую осень пригласил с собой на Лебедянку:

– По-ехали, – говорил он, ударяя на "е", с той уговаривающей интонацией, с какой обращаются к неразумно-младшим, – "буран" поможешь увезти, мяса возьмешь.

Перед этим Митя с Мефодием ездили по Подсопочной рубить площадки для учётов. Поднимались на длинной дюралевой лодке под дождем, сизо застилающим повороты реки. Осень, набирающая ход, дождь, вот-вот грозящий перейти в снег, мутная даль, всё это Митя впитывал, наслаждаясь и вознёй с мотором, и мокрой обстановкой лодки с разбросанными инструментами, и ночёвкой в тайге.

Река была каменистой и мелкой, они без конца рвали и меняли шпонки, но Митя запасливо прихватил моток стальной проволоки, и пока один рулил, другой работал напильником. Митя сидел на носу, показывая дорогу, для чего Мефодием была придумана целая система знаков, например, поднятый кулак означал камень. Мефодий, напряжённо сжав челюсти и морщась при каждом ударе мотора о камень, сидел за румпелем. В мелких местах тащились, бредя по галечнику, где прозрачная вода неслась упругой плитой, норовя сбить с ног. Ночевали на берегу в гари, среди обугленных кедров. Развели костер, натянули навес из брезента, пили чай, порывы ветра взметали искры, и дым, казался особенно синим, как всегда, в сырую погоду. Среди дров оказалась пихта, Митя проворчал, щурясь и отворачиваясь от дыма:

– Зараза, дрова – пихта, – Митя ударил на «а», – кхе-кхе, дымят, стреляют – спальники бы не спалить.

Мефодий с раздражением и осуждением отрезал:

– Да какие-бы не были, хрен с ними, лишь бы закончить скорее, да в Москву!

Поднялись до места, сделали работу и вернулись в Дальний, спустившись за день, и в мелких местах сплавляясь на шестах. Мефодий торопился, думал о предстоящей дороге. Приехав в Дальний, Митя посадил его на баржу, и не разбирая вещей, уехал к Хромыху.

Гена разбудил его в седьмом часу, и пока он умывался, долго что-то доувязывал, переставлял в ящиках, негромко и глухо переговариваясь с женой. Та сосредоточенно дособирала мешочек с шаньгами. Укрытый "буран" с вечера стоял на берегу. Рядом чернела на бревёшках-покатах десятиметровая деревяшка, свежесмолёная, длинная, как пирога, похожая на какой-то древний музыкальный инструмент. Борт её возле носа ломался наподобие грифа. Нос был длинный, высоко поднятый. Острый, как бритва форштевнь или по-кержацки, носовило, был вытесан из кедрового бруска, на самом конце он торчал квадратным четвериком, снизу которого была выбрана изящная, как у свистка, фасочка. Снегоход загнали по доскам своим ходом, синий дым повис слоями и, растягиваясь, долго и тягуче сплавлялся вместе с течением. Рядом сухонький дедок Дядя Илья сталкивал лодку.

– Ты куда, дедка? – спросил его Хромых.

– Да на виску поеду, там у меня на животь мордочки стоят, – деловито ответил дед, и Митя только потом, ведя записи, понял, какой тарабарщиной для непосвященного могут показаться эти слова, означающие, что на вытекающей из озера протоке у дядя Ильи стоит ловушка для ловли животи – озёрных гольянов, на которых зимой промышляют налимов.

В речке Митя заправски уселся на носу и попытался указывать Геннадию куда, ехать. Тот заглушил мотор и сказал:

– Ты, во-первых, не ори, а, во-вторых, руками не маши, я и так всё вижу.

В деле Хромых оказался другим, чем в деревне – жёстким пахарем, подчас грубым, требующим участия, чутья. Орал на Митю, когда тот при спуске переката не в ту сторону толкался шестом или таща лодку по меляку, направлял не в ту "ходову". Собак за неповиновение, скулеж или грохот в момент, когда требовалась тишина, лупил шестом куда придется. Рыжика, когда тот попытался выпрыгнуть из отходящей лодки, сгрёб за шкуру на холке и заду и швырнул обратно на канистры.

Всё у него было чётко, отработано. Никаких шпонок они не меняли – на моторе стояло ограждение – что-то вроде ковша из стальных прутьев. Когда надо было окликнуть Митю, сидящего лицом по ходу, он качал лодку двумя-тремя вескими качками – шуметь запрещалось, чтобы не спугнуть зверя. Лодка была на редкость ходкая. И мотор на ней стоял легкий и плотно закрепленный, если его отпустить, он не крутился вправо-влево. В мелких местах, Гена бросал его работать и, зверски морща лицо, толкался шестом, так, что тот пружинисто изгибался, а на совсем меляках, ставил на нейтраль и, выпрыгнув, толкал лодку за борт, упираясь сильным телом.

Спускаясь вниз, они, стоя один на корме, другой на носу, шестами тормозили, останавливали лодку, и не меняя её положения, переталкивались в любое место и попадали в нужный слив. Митя вспоминал Мефодия, который только хуже разгонял лодку, отчаянно толкаясь меж надвигающихся камней. Засыпая, он видел воду, туго прущую меж валунов, и под нависающим носовилом – витую, упруго скользящую гладь, по ту сторону которой всё – и рыжие осколки плит, и камни в неестественно-зеленом мху, и галька – казалось гораздо ярче и отчетливей, чем по эту.

К спиртному Гена был равнодушен, водки брал мало. Никаких душевных посиделок у них не было, в одиннадцать в нажаренной избушке объявлялся отбой, а в седьмом часу подъём в темноте и отъезд в сумерках. Дел предстояло много: заготовка птицы, рыбы, мяса.

Первых сохатых – быка, матку и тогуша, Серый с Шорохом и Веткой поставили с хребте. Митя думал, собаки будут кидаться, виснуть, но Серый, крупный рыхло одетый кобель, бегал, полаивая, перед мордами, в то время как сохатые стояли, нервно и торопливо облизываясь. Когда Серый подбежал особенно близко, огромный бык протяжно фыркнул, угрожающе опустив навстречу кобелю рогатую голову. Митя не понимал, почему Геннадий, держа наготове карабин, всё не бьет, и тот, будто прочитал мысли:

– Не будем мы наверно бить их – таскать далеко. Я тебе просто хотел показать, как собаки работают. Ничего, вверху добудем.

– Какое "вверху"? – думал Митя, – вверху, как назло, не будет ни лешего – пока есть надо бить. Подумаешь, триста метров – я бы без разговора стаскал.

На следующий день они уехали вверх, и там собаки выгнали двух сохатых из лесу на жухлую, припорошенную снегом, паберегу, и загнали прямо в реку, где они тупо стояли стояли, озираясь и облизываясь. Серый сделал несколько заходов в воду, и сохатуха, прижав уши, кидалась на него, пытаясь втоптать в воду, била копытом со страшным плеском и грохотом, вздымая фонтаны тяжелой стеклянной воды, но каждый раз не попадала, и кобель проворно выбирался на берег. До сохатых было метров сто двадцать. Гена стрелял с колена. Медленно подняв карабин, будто боясь что-то из него пролить, он выцелил быка и нажал на спуск, но боек дал осечку. Мите казалось, что Гена очень долго передергивает затвор, звук был сухим и податливым. Грянул выстрел – громко, коротко и тоже сухо. Зверь куда-то побрел, а потом стал плавно и медленно валиться набок, отвернув голову. Взбив монументальный пласт воды, он рухнул. Собаки, всё это время истошно лаявшие, ползали по плывущей туше, как по кочкарному островку. Гена с Митей подъехали на лодке и подтащили добычу к берегу перед самым перекатом.