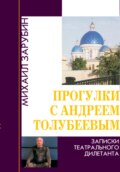

Михаил Константинович Зарубин

Добрые слова на память

5

Наконец-то пришла весна. Исчезли темные тучи, а вместо них показалось удивительно синее пространство, без единого облачка. Словно художник, махнув своей волшебной кистью, нарисовал картину. На небе появился солнечный диск, огромный, золотой, и от него протянулись к земле невидимые, наполненные жаром лучи. Нагрелась земля на газонах, и нежная, зеленая трава сразу потянулась вверх, превратив до этого угрюмые парки в веселые лужайки. Деревья зазеленели, прилетели и защебетали в парках птицы.

Стоит только приглядеться, и можно увидеть уже набухшие почки. Первой зацветает вишня. Стоит только утром показаться белому цветку, как к вечеру весь куст уже покрыт белой махровой пеной, и душистый запах наполняет все вокруг, вдыхаешь и не можешь надышаться.

Отгремел первый гром, и потоки воды умыли город, покрытый копотью и пылью в темные зимние дни. Дышится легко, полной грудью, словно ты не в городе, а на даче. Я иду вдоль Мойки, уже нет льда, его унесло в Финский залив, откуда-то появились утки, которые, словно кораблики, клином плывут по воде, радостно покрякивая. Старики и дети бросают в воду мелко накрошенный хлеб, и трудно сказать, кто больше радуется этому – утки или люди. Легкие волны ласково лижут гранитные берега. Нева, чистая и блестящая, с радостью встречает корабли и катера, такие же чистые и умытые. На набережной стоят стройные ряды зданий – знаменитые архитектурные ансамбли Петербурга.

Женщины тонко чувствуют весну. Они давно сбросили тяжелые зимние одежды, и, несмотря на прохладу, уже нарядились в легкие цветные одеяния – соблазнительные и манящие. Все просыпается в эту пору: люди, трава, деревья, появляется желание жить, творить, любить…

Как хорошо, что после серой петербургской зимы наступает весна – благодатная пора, когда в чуть приоткрытое окно ранним утром слышно щебетание птиц, и нет грязных сугробов по обочинам.

Весной стало традицией заслушивать руководителей органов местного самоуправления и предприятий о ходе подготовки и праздновании очередной латы дня Победы. Они проходят в здании райсовета, огромном здании, сотворенном архитектором Ноем Троцким.

Перед началом слушаний у меня было немного времени, и я решил заглянуть к заместителю главы районной администрации. Хотел узнать его мнение, связанное со строительством дома внутри одного из кварталов.

С парадной лестницы зашел в длинный коридор, где расположены кабинеты заместителей. Только открыл дверь, как навстречу – генеральный директор Кировского завода Петр Георгиевич Семененко. Мы оба остановились от неожиданности.

– Сколько лет, сколько зим!

– Здравствуй, Петр Георгиевич. Не знаю, как насчет лет, но не виделись давно.

Мы крепко пожали друг другу руки.

– Что ты здесь делаешь? Помнится, Петр Георгиевич, ты и в советские времена редко здесь бывал, если только первый секретарь персонально попросит зайти.

– Сейчас был у главы администрации. Дел накопилось много, решения требуются. А как твои дела, что в тресте?

– В двух словах не скажешь, тут роман нужно писать.

– В приемные главы диван есть, пойдем присядем.

Мы так и сделали, удобно расположившись в начальственном диване.

– Я тут недавно проезжал по проспекту Стачек, вижу, с завода выезжает новая техника. Может, похвалишься?

– С удовольствием. Еще при тебе мы начали разработку новой техники на базе трактора «Кировец». Сейчас экономика нас подтолкнула к выпуску дорожно-строительной техники. У машины очень хорошие параметры – мощный двигатель, «ломающая» рама, трансмиссия, ведущие мосты. Мы начали с универсальной дорожной машины, на которую монтируется бульдозер и фронтальный шести тонный погрузчик. Реверсивная система управления, то есть водитель может развернуться на сто восемьдесят градусов.

– Недавно я видел у субподрядчиков ваше новое чудо – виброкаток.

– Уже видел? Это уникальная машина, без нее невозможно качественно построить ни плотину, ни взлетно-посадочную полосу, ни дорогу. Мы единственные в России производители. К счастью, она оказалась очень популярной у дорожников, в добывающей промышленности, сейчас мы доводим ее до ума.

– Ты спрашиваешь, как в тресте дела. Это у вас дела, а я по-прежнему кирпич к кирпичу складываю.

– Да ладно прибедняться, заслуженного строителя за просто так не дают…

– Вы и это знаете?

– Мы помним старых друзей.

– Слушай, Петр Георгиевич, когда я встречаю ребят с завода, они рассказывают, что вы стали выпускать технику для крайнего севера.

– И так, и не совсем так. Я давно понял, что мы должны занять нишу по работе с газовиками и нефтяниками. Это огромный потребитель техники. Трубопроводы всегда прокладываются по бездорожью, там нужны машины высокой проходимости. Мы создали четырехместную гусенично-колесную машину, все четыре моста – приводные. Она может быть оборудована двумя гусеницами, а при необходимости ленты надеваются на оси попарно. Проходимость и маневренность у такой машины колоссальная.

– А для чего она предназначена?

– Не спеши. На нее мы навешиваем десятитонный подъемник и набор ремонтного оборудования со сварочным агрегатом, а также экскаватор.

– Надо взглянуть, возможно, такая машина и мне понадобится.

– Взгляни, тебе быстро сделаем. По дружбе.

– А если по бартеру? Ты мне – машину, я тебе – приличную квартиру.

– Можно и так.

– Ловлю на слове.

– Другая машина грузоподъемностью сорок тонн. Уникальная особенность этой машины в том, что в ней учтены требования экологии. Север есть север, уазик пройдет, а след от него на года останется. У этой машины удельное давление гусениц до 300 граммов на квадратный сантиметр. Тебе, как строителю, это о чем-то говорит?

– Конечно, говорит.

– О чем?

– О том, что это давление – пушинка. Я измерял – ровно четыреста граммов на квадратный сантиметр. – Видишь, какое чудо создали? Сорокатонная техника только травку придавливает.

– Покупают?

– Покупают, но всегда хочется, чтобы побольше брали, это ведь конвейерный материал.

– А про родной наш «Кировец» не забыли?

– Куда нам без «Кировца»? Он на вспашке делает пятьдесят гектаров в сутки, пятикратно превосходит конкурентов. На такое способен только «Кировец». Поля нужны большие, но Россия – огромная страна, она ведь северо-западным регионом не заканчивается. Ну ладно, ты все меня пытаешь. А как трест поживает?

– Нормально, хотя скажу тебе по секрету: нашему тресту, как и вашему «Кировцу», побольше бы поле, а то пока все по мелочам.

– Ну, и мелочи надо кому-то делать. У Семененко зазвонил телефон.

«– Извини, я сейчас отвечу», – сказал он мне.

Однако разговор с неизвестным собеседником затянулся. Я отошел в сторонку, затем, когда пришло время идти на совещание, подошел к Петру Георгиевичу. Он оторвался от телефонной трубки, молча пожал мне руку, кивком головы попрощавшись со мной.

Для продолжения жизни

Очерк

В июле 1962 года первый секретарь Ленинградского обкома партии Василий Сергеевич Толстиков проводил совещание в Смольном по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Работали без перерыва три часа, все устали, и даже в таком помещении, где объем, и высота были вполне приличными, дышать было нечем. Открыли окна, но это не помогло: мужчины, сидящие в зале, обливались потом. Наконец, совещание закончилось, и все потянулись к выходу, негромко переговариваясь.

К Толстикову подошел директор Кировского завода Иван Сергеевич Исаев.

– Василий Сергеевич, назначьте встречу. Много времени не займу, а вопрос для завода важный, можно сказать, чрезвычайный.

– Ну, раз много не займешь, давай прямо сейчас. Пойдем.

По длинному коридору прошли в кабинет первого секретаря.

Они знали друг друга давно, отношения у них были простыми, но без фамильярности. Сели за длинный стол, что стоял у двери, соединяющей кабинет с секретарской. Высокие окна были прикрыты плотными шторами, в кабинете царил полумрак, было прохладно, а может, это казалось после душного зала заседания.

– Хочу поздравить тебя, Иван Сергеевич, – начал Толстиков. – И коллективу передай добрые слова. Я знаю, что семисотый ты выпустил из сборочного, несмотря на трудности. Извини, что меня при этом не было. Когда серийный с конвейера сойдет, обязательно приеду.

– Чего серийного ждать, Василий Петрович? Приезжайте сейчас. Во-первых, есть что показать, во-вторых, ваш совет нужен.

– Не смеши, Иван Сергеевич. Тебе советовать?

– Решения нужны серьезные, без вас не обойтись…

– Не пойму, куда ты клонишь, товарищ директор.

– Согласитесь, чтобы выпускать современную технику, нужно реконструировать металлургическое производство. Это – главное. По моей просьбе министерство создало правительственную комиссию во главе с академиком Бардиным. Мы к ней подключили свою группу по механизации металлургических процессов. Результат этой работы, на мой взгляд, трудно переоценить. Теперь мы знаем, что нужно реконструировать, а что – ликвидировать.

– Вот и прекрасно. За чем же дело встало, Иван Сергеевич?

– Дело за малым. Кто строить будет?

– Опять не понимаю. Завод твой, тебе и строить.

– Правильно, завод мой. Но строителей-то у меня – «кот наплакал». Так, кое-где дырки заткнуть да фасады к праздникам подкрасить. А чтобы металлургию, по сути, создать с нуля, нужны профессионалы в самых разных областях. Это ведь не жилые дома, которые мы для своих же работников пытаемся строить. Там я собственными ногами глину замешиваю и людей из цехов выдергиваю по необходимости. А здесь – прокатный стан нужно построить с мартеновским цехом, а на закуску к ним добавить чугунолитейный с фасоннолитейным цехами, и вокруг еще куча всякой «мелочи» и инженерии…

– Все это я себе представляю, Иван Сергеевич. Я все-таки строитель, и не только по дипломным корочкам. Трест возглавлял. Значит, если я правильно понимаю, вопрос в кадрах. Неужели в нашем городе строителей поубавилось?

– Скорей всего, больше стало. Стройки везде идут. Куда ни глянь, везде краны. Но дело не в этом. Мне не «залетные» нужны, а профессионалы. Кроме реконструкции металлургии, и другие цеха нужны. Нет гальваники, нет цеха окраски кабин, да что там перечислять! Трактор «на коленке» собираем, в серию запускаем, а конвейера нет.

Исаев говорил напористо, убежденно, было видно, что он этот разговор буквально выстрадал. Эта напористость передалась и его собеседнику. В данном случае они не были оппонентами, наоборот – они были земляками и единомышленниками, жителями Ленинграда, великого города, который они должны были сделать еще краше…

– Мне понятна эта проблема, Иван Сергеевич. Это дело не простое, здесь решение Совмина нужно.

– Было бы простое, Василий Сергеевич, сам бы решил.

– Хорошо, дай мне время. Тут нужно все как следует обдумать, документы подготовить, поддержкой заручиться.

Недели через две после этого разговора, в кабинете Исаева раздался телефонный звонок. Звонили по «вертушке».

– Здравствуй, Иван Сергеевич, – узнал он голос Толстикова. – Ничего, что поздновато?

– Наоборот, очень вовремя. Я как раз по цехам собирался пройтись.

– Да я ненадолго оторву тебя. На следующей неделе договорились встретиться в Совмине, один из вопросов – твой. Свяжись завтра с отделом обкома, нужно подготовить документы. Иван Сергеевич, все должно быть учтено: конкретные задачи, объемы, сроки. Не нужно высоких слов и всяческой болтовни – только конкретика.

Два дня вместе со своими службами Иван Сергеевич готовил документы, лично проверял каждую цифру, каждый факт, каждое утверждение. Ведь читать эти документы будут профессионалы, для которых самое главное – научно обоснованный расчет, в рамках которого и будут происходить важнейшие события для города и страны.

Поездка в Москву, как сказал первый секретарь, была удачной, план реконструкции поддержали. Теперь оставалось ждать. Наконец, в ноябре 1962 года вышло долгожданное распоряжение Лен совнархоза о создании строительного треста № 47 «Кировстрой». В документе для служебного пользования уточнялось: «…с целью расширения и строительства новых, современных производственных мощностей для отечественной оборонной промышленности…»

Так начинался 47-й трест «Кировстрой».

Первый управляющий трестом Владимир Геннадьевич Высотский на Кировский завод пришел с тонкой папкой, в которой лежали два документа: распоряжение о создании треста, и приказ о назначении его управляющим. Дежурный на проходной, видимо, предупрежденный, сопроводил высокого гостя в заводоуправление, к директору. Иван Сергеевич ждал его. Он вышел в приемную, тепло поздоровался, помог раздеться, пригласил к себе.

– Заждался я вас, Владимир Геннадьевич. Высотский удивился.

– Но я только вчера получил приказ о назначении.

– Да я не об этом. Строителей заждался, дел невпроворот. Да что там говорить. Сейчас мы пройдем по заводу, и Вы сами все увидите, заодно познакомлю со службами.

Уже через полчаса они шагали по огромной территории завода, начав свой путь от Алексеевской проходной. Шли, где-то заходя в цеха, иногда упирались в Финский залив, иногда обходили старые почерневшие здания, и Иван Сергеевич взволнованно и влюблено говорил о заводе, о его прошлом и настоящем, но большей частью – о будущем.

– Представляете, сколько нужно сделать? – он обводил руками вокруг. – Вот здесь нужно построить прокатный цех. Я даже вижу, какое будет это здание: красивое, ажурное, оно прямо взлетит ввысь… Пройдет несколько лет, и Кировский завод преобразится. Надеюсь, это произойдет с вашей помощью, Владимир Геннадьевич… а какая прокатка без мартена? Вот там он и будет стоять, видите? Чуть левее. Рядом с ним – чугунолитейный и фасоннолитейным цеха. Вы что-нибудь слышали о нашем тракторе, «Кировце»? Мы же его по старинке делаем. Надо построить главный тракторный конвейер. Значит – понадобятся склады, не обойтись без механических цехов, без цеха штампов и приспособлений, без кузнечного цеха, цеха гальваники, цеха окраски кабин. А изготовление турбин? Это же наша гордость, но одновременно и слабое место. Нужна как воздух стендовая котельная для испытания турбин, нужен сборочно-сварочный цех… Одним словом – много всего нужно…

На этой удивительной заводской экскурсии говорил, по сути, один Иван Сергеевич, Высотскому только изредка удавалось вставить словечко-другое. Стоило ему о чем-либо спросить, как сразу на него обрушивался поток информации. Чувствовалось, что человек, ведущий его по огромной заводской территории, знает все: и людей, работающих в цехах, и сколько лет простояли здесь эти старые, почерневшие здания, и типы станков, установленных в тесном пространстве, и главное, что нужно сделать, чтобы людям стало удобно работать, а страна получила долгожданное и необходимое.

Закончился «поход» у заводоуправления.

– Владимир Геннадьевич, когда ожидать первые бригады?

– К нам придут люди из других трестов, Иван Сергеевич, а это всегда болезненно: новые коллективы, новые места работы, все другое. Вы это, конечно, понимаете.

– И понимаю, и знаю на практике, для того, чтобы вам было полегче разговаривать с людьми, администрация с нашим профсоюзным комитетом решила: всем работникам треста, а это касается и инженеров, и рабочих, выдать постоянные пропуска. Они будут пользоваться всеми социальными благами, что предусмотрены на заводе. Проще говоря, вы вливаетесь в семью кировчан. И знайте – мы, старые работники завода, всегда рядом. Надо будет – и поможем, и подскажем, да и у вас, строителей, совета спросим. Мы не гордые.

После этого разговора прошло несколько недель, и первый бетон был уложен при реконструкции цеха, изготовлявшего кабины нового трактора. В цехах турбинного производства, где сваривали задние мосты, стали менять мостовые краны, подводить инженерные сети, и все это без остановок производства. План реконструкции Кировского завода вступил в действие.

Пока разрабатывался и утверждался проект нового трактора, запустили конвейерный цех. Трудности и проблемы возникали на каждом шагу, при строительстве фундаментов, каналов для коммуникаций, да практический всего, что ниже земли на метр – все заливалось грунтовыми волами. Тогда строители впервые применили металлическую изоляцию. Сроки сократили намного, но и «разборок» у высокого московского начальства было немало. Ну конечно, расход дефицитных материалов не был предусмотрен ни правилами, ни нормами. Грозились даже отдать под суд управляющего трестом. Поставил точку в этой склоке Исаев. На одном из заседаний в обкоме партии он в сердцах сказал:

– Отстаньте от строителей! Если надо, судите меня.

И вот первый трактор, построенный на обновлённом заводе, проложил первую борозду на полях совхоза «Пред портовый», недалеко от поселка Горелово. Первый серийный К-700 провожал за ворота весь заводской коллектив. Когда трактор вышел на проспект Стачек и остановился, Иван Сергеевич Исаев подошел к своему «детищу» и, коснувшись крыла, словно бы подтолкнул его вперед, отправив на долгую жизнь. Так и врезалась в память заводчанам картина: пустынный проспект Стачек, посредине медленно, как на показе мод, катит К-700, а позади стоит директор и со слезами на глазах смотрит вслед.

Вечером Исаев разыскал Владимира Геннадьевича по телефону.

– Спасибо вам, Владимир Геннадьевич, и всему вашему коллективу. Вам особенно. Поверьте, моему жизненному опыту: очень многое, если не все, зависит от руководителя, от его компетентности, зрелости, инициативы, умения сплотить вокруг себя людей. Вы на ровном месте создали практически новое предприятие, а это ох какое нелегкое дело. Спасибо за то, что вы уже сделали, но сделать предстоит еще больше.

Отступление первое

С чего начинается стройка?

В первую очередь, с человеческого фактора. Нужно подобрать руководителей строительных управлений, строительных участков, производителей работ инженеров, проектировщиков, снабженцев, и много других работников, без которых стройка остановится. Но самое главное – нужны рабочие. И не просто люди, освоившие простую истину: «Бери больше, кидай дальше». Нужны рабочие-специалисты. Все эти правила и законы касаются любого производства, однако для строительства их важность первостепенна.

Для нового цеха или завода заранее известно, сколько потребуется рабочих и руководителей, и каких специальностей, в каких условиях, почти не зависящих от погоды, они будут работать. Все учтено в инструкциях, технических картах. Взять ту же мартеновскую печь. Процесс варки стали влияет на организацию коллектива; печь нельзя оставить без надзора, ее невозможно остановить, пока не выдана готовая сталь, и многое другое. Вся эта цепочка прописана в соответствующих регламентирующих документах.

Совершенно иное мы видим на стройке.

Строительство – непрерывный процесс организации производства. Любой строительный объект, будь это цех, административное здание, жилой дом – всегда индивидуален. Различны инженерные сооружения, необходимые для решения вопросов экологии, инфраструктура, дворовые территории. Многое зависит от условий, где идет строительство. Одно дело – стройка на чистом месте, где нет тесноты, помех, и можно применить механизмы, способствующие повышению производительности труда. Другое дело – когда идет реконструкция цеха, при этом ставятся жесткие условия – без остановки производства.

При нашей российской погоде строить летом или зимой – совершенно разные вещи. Одни и те же работы организуются по-разному на земле и на высоте.

Строительство – взаимодействие огромного количества организаций, цехов, заводов и проектных организаций. А это все люди – мастера, прорабы, бригадиры, рабочие и инженеры, связанные единой целью, увлеченные созиданием. От их профессионализма, трудолюбия, настойчивости, знаний, зависит успех. Строитель трудится для своего и будущего поколений. Это умение заложено в самой сущности профессии: архитектора, когда он определяет внешний вид сооружения, конструктора, рассчитывающего прочность здания, бетонщика, каменщика, монтажника, штукатура и маляра, выполняющих своими руками все то, что сделали проектанты.

Сейчас можно прочесть только в книгах рассказы о старой жизни потомственных российских строителей. Они начинаются с упоминания о сезоннике – каменщике или плотнике, который собирал свой инструмент, упаковывая его в холщовый мешок, где кельма и рубанок лежали рядом с краюхой черного хлеба. Не было еще машин, основные орудия труда – лопата, носилки, тачка и другие инструменты, названия которых давно забыли. Сейчас много техники, много сложных и разнообразных инструментов, убыстряющих и облегчающих строительство.

Один из главных факторов, при наличии которого строительство возможно, это собственная производственная база, которая включает в себя; бетонно-растворный узел, арматурный цех, хотя бы небольшую столярку, ремонтные мастерские для средств малой механизации, без которой не уложить ни одного кубометра бетона, гараж для автомашин, боксы для экскаваторов и бульдозеров. Все это необходимо, а за этим подтягиваются электроэнергия, вода, канализация, подъездные железнодорожные и автомобильные нити.

Руководство Треста № 47 «Кировстрой» начинало стройку с чистого листа, не имея ничего, что нужно строительному предприятию, и за короткое время сумело превратить Кировский завод в огромную строительную площадку, создавая уникальные корпуса, разбирая закопченные старые цеха, напоминавшие сараи. Они несли колоссальную ответственность за сроки выполнения работ, порой взятые «с потолка» – как подарок к какому-либо празднику или юбилею. При этом руководители хорошо понимали, что без развития своих мощностей не обойтись. Вырастал завод железобетонных изделий недалеко от станции Автово. Туда уже через год поступали вагоны со щебнем, цементом, арматурой, металлом. В две смены выпускали раствор и бетон, готовили деревянную опалубку, ремонтировали механизмы.

Конечно, главные объекты строительства были на Кировском заводе, а «у себя» строили без призывов и афиш, как правило, в выходные дни, по ночам выполняли работы, проектировали на ходу. Иногда эскиз, нарисованный главным инженером треста, был основным и единственным документом при выполнении работ. Через два месяца после создания треста исчез в очередной перестройке Совнархоз, появилось Главное управление по строительству в западных районах страны – Главзапстрой, очередной посредник между трестом и Министерством. Основной лозунг аппарата – «Даешь план!».

Попробуй не дай. Не хватает людей, нужно жилье, Руководство треста ставит эти вопросы перед главком, райкомом партии. Вопросы бумерангом возвращаются назад. Трест проводит организованные наборы по всей стране. Приезжают люди и становятся «лимитчиками», нужно построить для них хотя бы общежития.

Но это временная мера. Вокруг ведь не «море тайги», люди приехали сюда навсегда, они будут здесь жить и работать. И работа увеличивается. Вот уже и судостроительный завод, что рядом с Кировским, приступил к реконструкции цехов, эллингов, там строятся бытовые корпуса для рабочих. Видя такой размах, наверху решили, что все промышленные предприятия на территории Кировского района способен реконструировать и построить трест № 47. В теплых и светлых кабинетах легко строить планы, трудно их реализовывать.

Вот только краткое перечисление объектов, реконструировать и построить которые было поручено тресту номер сорок семь:

– комплекс профессионально-технического комбината «Фосфорит» в Кингисеппе;

– цеха заводов им. Калинина, «Знамя Октября», «Темп», имени Карла Маркса, имени Ворошилова, «Ленинская искра», «Равенство», «Вторчермет», «Компрессор», «Слоистые пластики», «Красный треугольник»;

– десятки фабрик различного профиля;

– электродепо «Автово»;

– мельничный комбинат «Предпортовый»;

– новые корпуса гидролизного завода;

– и много других, более мелких объектов, память о которых сохранили только архивы.

На мольбы о нехватке рабочих трест получил военно-строительный отряд. Это была неквалифицированная рабочая сила, солдаты плохо говорили по-русски, потому что все были выходцами из Средней Азии и Кавказа, от работы отлынивали, вероятно, следуя армейскому завету: «Солдат спит – служба идет». Руководители стройки пробовали жаловаться высокому армейскому начальству, но результат остался прежним.

Вскоре, чтобы закрыть возросшие объемы работ, трест получил второй военно-строительный отряд. Слава Богу опыт уже был. Учили работать, русскому языку, дисциплине и изредка – строевой подготовке.

В то же время партия и правительство великой страны решили сделать российские деревни похожими на города. И дополнительные задания, разумеется, получил трест. Нужно было построить фермы, жилые дома, сельские школы, больницы, инфраструктуру. И опять груз проблем; доставить людей к месту строительства, накормить, сделать работу ритмичной и выполнить ее в срок, установленный партийным штабом.

Надо, надо, надо, – твердило начальство. И только для своего коллектива все в последнюю очередь, по остаточному принципу – если хватит рабочих рук, материалов и техники.

Когда начальство узнало, что по улице Лени Голикова заложили несколько фундаментов под’ жилые дома для сотрудников треста, скандал разгорелся невообразимый. Значит, хватает еще резервов, сделали вывод верхи. А если так, то возьмите и постройте учебные корпуса Института целлюлозно-бумажной промышленности (сейчас Университет полимерных материалов). Опять перестройка: в организации работ, в обеспечении материальными ресурсами. Но разве тем, кто дает подобные указания, есть до всего этого дело?

Однако, на какие бы объекты не отвлекался трест, главным всегда было одно – цеха Кировского завода. Вдоль проспекта Стачек, напротив Кировского рынка стоит прекрасный архитектурный ансамбль. Вверху, над парапетом, летящие в небе буквы – «Кировский завод». Внутри здания – мечта Ивана Сергеевича Исаева – прокатный стан, чуть сбоку – трубы мартеновского цеха.

Только с высоты птичьего полета можно увидеть огромный корпус, что стоит на берегу Финского залива. Таких размеров зданий в городе по пальцам сосчитать. Назван скромно – корпус «Б». Он построен на намывной территории. После окончания строительства сюда входил атомоход и огромные, уникальные турбинные установки занимали свои места. И бороздили атомные подводные лодки моря и океаны, иногда всплывая на Северном полюсе. Жизнь им давал Кировский завод, а вот строили цех работники треста.

Конечно, не строители ведут проектирование. Однако именно им достаются самые трудные задачи, и трест достойно и в нужные сроки справляется со сложнейшей проблемой переустройства Кировского завода в высокоразвитое предприятие двадцать первого века. Помимо создания на заводской территории новых корпусов, в цехах времен еще Путиловской постройки было создано современное производство с замкнутым конвейерным циклом. При этом на всем протяжении реконструкции цеха ни на минуту не прекращали работы.

1984 год. На завод пришел новый директор, Станислав Павлович Чернов. Слово «новый», конечно, к нему мало подходит. Более двадцати лет он был связан с Кировским заводом, с тех самых пор, когда после окончания института стал работать технологом на «старой кузнице», которая в незапамятные времена выпускала штамповки для трактора «Фордзон-путиловец». Он шагал по ступенькам карьерной лестнице легко, без напряжения. Поэтому неудивительно, что очень скоро его, талантливого руководителя, избрали первым секретарем. Кировского райкома партии. Той самой партии, которая руководила всей нашей жизнью, и направляла ее туда, куда считала нужным.