Матвей Бронштейн

Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской (сборник)

Звезды в лаборатории

Шел год за годом. Физики и химики изучали все новые и новые спектры: спектры раскаленных паров разных солей, спектры раскаленных и расплавленных металлов, спектры разреженных газов, которые светятся, когда по ним проходит электрический ток, спектр электрической искры, спектр лучей, испускаемых раскаленной известью и прошедших сквозь окрашенные стекла, сквозь цветные жидкости, газы и пары.

Спектроскоп, когда-то построенный Кирхгофом из сигарной коробки, стеклянного клина и двух половинок подзорной трубы, стал родоначальником многих других спектроскопов, более удобных для работы и более точных.

Сам Кирхгоф много потрудился над тем, чтобы усовершенствовать свое изобретение. Вскоре спектроскопы стали изготовляться на оптических фабриках. В каждой лаборатории появился спектроскоп. Немецкие оптические фирмы сконструировали дорогие и сложно устроенные спектральные приборы для точных измерений. Лондонская фирма «Браунинг» выпустила в продажу дешевые карманные спектроскопы.

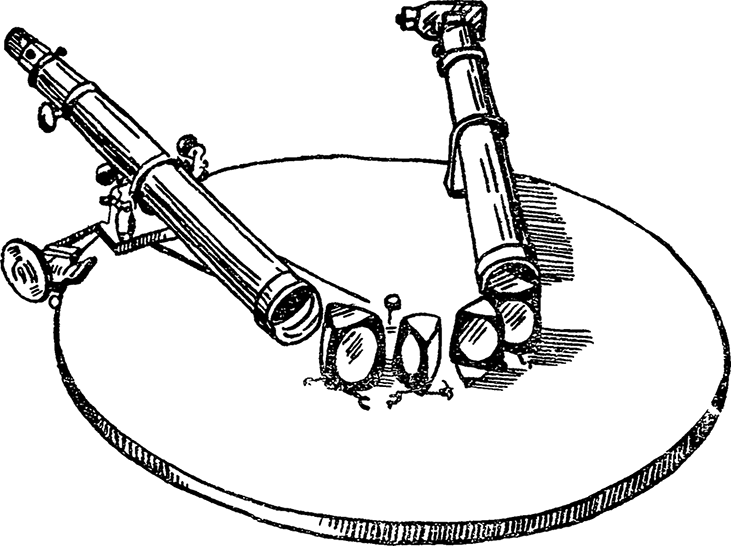

Усовершенствованный спектроскоп с четырьмя призмами

Переходя из призмы в призму, веер лучей разворачивается все шире и шире.

Спектроскоп пригодился и физикам, и химикам, и инженерам. Пригодился он даже сыщикам. Увидев на полу или на одежде подозрительное темное пятно, похожее на засохшую кровь, сыщик смывает пятно спиртом. А по спектру лучей, прошедших через спирт, в лаборатории могут сразу сказать, растворена ли в нем кровь[8].

Но гораздо больше, чем сыщикам, пригодился спектроскоп людям, которые изучают самые далекие светящиеся тела – планеты и звезды.

До изобретения спектроскопа никто и мечтать не смел о том, что когда-нибудь нам станет известно, из чего состоят звезды, планеты и Солнце.

Никто не знал, входят ли в состав небесных светил те же самые вещества, которые мы встречаем и у себя на Земле, или же небесные светила состоят из каких-то особенных, небесных веществ.

Только открытие Кирхгофа и Бунзена помогло людям затащить звезды в лабораторию, создать новую науку – небесную химию, химию небесных светил.

Астрономы всего мира с жадностью ухватились за спектральный анализ и стали применять его в самых разнообразных исследованиях. Здесь не хватит места рассказать обо всех тех удивительных вещах, которые были открыты с помощью спектрального анализа.

Только об одном открытии я расскажу здесь – о том открытии, с которого начинается необычайная история вещества, найденного на Солнце.

Спектроскоп исследует Солнце

Во время полного солнечного затмения, когда все Солнце закрыто от нас Луной, из-за черного диска Луны внезапно вырываются красные язычки пламени. Язычки кажутся нам маленькими, а на самом деле они во много раз длиннее диаметра нашей Земли.

Это извержения и взрывы на огненной поверхности Солнца.

Такие взрывы бывают на Солнце каждый день и по многу раз в день. Но простым глазом их можно наблюдать только во время полного солнечного затмения, когда лучезарный диск закрыт Луной и потому не ослепляет нас.

Странно, что ученые обратили внимание на эти огненные взрывы, выступающие из-за края Луны, всего только лет семьдесят пять тому назад[9], хотя полные затмения Солнца бывают чуть ли не каждый год – то в одной, то в другой части земного шара – и каждый раз можно заметить солнечные выступы. Астрономы попросту их проглядели. Затмение длится всего несколько минут, а то и секунд, и за эти секунды надо столько записать, зарисовать, измерить! Все внимание астронома-наблюдателя поглощено лихорадочной работой, и часто волнение мешает ему видеть вещи, которые он не рассчитывал увидеть.

А может быть, астрономы и замечали эти взрывы, но считали их просто обманом зрения.

Как бы то ни было, 18 июля 1860 года, когда полное солнечное затмение наблюдалось в Испании, астрономы, съехавшиеся туда со всех концов Европы, наконец-то обратили внимание на солнечные выступы и даже успели их зарисовать. Тогда только ученые всего мира заговорили о солнечных выступах и стали наперебой высказывать различные догадки об их природе и происхождении[10].

Через восемь лет после испанского затмения, 18 августа 1868 года, ожидали полного солнечного затмения в Индии.

Жюль Жансен

Французский астроном Жансен, который всю свою жизнь занимался исследованием Солнца, решил воспользоваться этим затмением, чтобы изучить спектр солнечных выступов. Взяв с собой спектроскоп, он отправился в далекое морское путешествие. Он поспел вовремя. В тот момент, когда затмение наступило и красные языки вырвались из-за черного лунного диска, Жансен навел на них трубу своего спектроскопа. Он увидел цветные линии – спектр тех раскаленных газов и паров, которые извергает Солнце.

Линии были такие яркие, что у Жансена невольно возникла мысль: а нельзя ли увидеть их и без затмения, при полном блеске Солнца?

На другой день, когда солнце как ни в чем не бывало выкатилось из-за горизонта и поднялось над пальмами и пагодами, Жансен навел щель спектроскопа на самый край Солнца. Он сделал это так осторожно и так искусно, что в щель спектроскопа попадали только лучи солнечных выступов, а лучи самого солнечного диска проходили мимо.

Глядя в спектроскоп, Жансен убедился, что его вчерашняя догадка правильна. В спектроскопе были те самые цветные линии, которые он видел накануне, – линии спектра солнечных выступов.

Норман Локьер

А если так, Жансен мог решить свою задачу и без затмения. К чему же было ездить в Индию?

И правда, ни к чему: английский астроном Локьер, сидя у себя в Англии и ничего не зная о Жансене, сделал то же открытие, что и он.

Парижская академия получила в один день два письма: одно от Жансена, другое от Локьера, – и в обоих письмах говорилось об одном и том же открытии.

Письмо Локьера было написано 20 октября 1868 года, а письмо Жансена раньше – 19 августа того же года. Но из городка на восточном берегу Индии, где находился Жансен, письмо шло в Европу больше двух месяцев. Вот почему оба письма пришли в Париж в один и тот же день и были зачитаны в заседании Парижской академии 26 октября 1868 года одно через несколько минут после другого.

Это странное совпадение так поразило академиков, что они решили выбить золотую медаль в честь открытия спектра солнечных выступов. На одной стороне медали были портреты Жансена и Локьера, а на другой – бог Солнца Аполлон в колеснице, запряженной четверкой коней, и под колесницей надпись: ANALYSE DES PROTUBERANCES SOLAIRES 18 AOUT 1868 («анализ солнечных выступов 18 августа 1868 года»).

Солнечное вещество

Что же обнаружили Жансен и Локьер в спектре солнечных выступов?

Прежде всего им обоим бросились в глаза яркие линии водорода: красная, зелено-голубая и синяя.

Но, кроме этих трех линий, в спектре оказалась еще одна линия – желтая. Что значит эта линия, ни Жансен, ни Локьер никак не могли понять. Она расположена довольно близко от того места спектра, где должна была бы лежать желтая линия натрия. Близко, но не совсем в том месте – значит, это не натрий.

Откуда же эта линия? Ни одно из веществ, известных химикам того времени, не имело ее в своем спектре.

Жансен и Локьер долго размышляли и наконец пришли к выводу, что неизвестная линия, которую они назвали линией D3, принадлежит какому-то особому небесному веществу. Очевидно, на Земле его нет, оно существует только на Солнце, за полтораста миллионов километров от нас.

И поэтому Локьер решил назвать новое, найденное на Солнце вещество именем самого Солнца – «гелий».

«Гелиос» – по-гречески это и значит «Солнце».

Вещество было названо, но о свойствах его пока еще не было известно ровно ничего.

Астрономы высказывали только догадку, что гелий, вероятно, очень легкий газ. Ведь когда на солнечной поверхности происходят извержения, то восходящий поток газов захватывает и уносит на огромную высоту только самые легкие вещества.

Вес блохи

История гелия началась на небе, а через двадцать пять лет неожиданно спустилась на землю.

В 1893 году английский физик Джон Уильям Рэлей предпринял точное измерение веса различных газов. В первую очередь стал он взвешивать те газы, с которыми наука раньше всего и больше всего имела дело: водород, кислород и азот.

Для чего понадобилась эта работа? Разве водород, кислород и азот не были взвешены и до Рэлея? Да, вес этих газов был давно известен, но Рэлей захотел взвесить их точнее, чем взвешивали их прежде. В конце прошлого[11] века физики уже не довольствовались грубыми приборами старинных лабораторий. Им потребовались точные цифры, точные знания о свойствах вещей. Новыми, более тонкими и чуткими приборами физики стали заново измерять плотности тел, температуры плавления и кипения, оптические, химические и электрические свойства.

Джон Уильям Рэлей

Джон Уильям Рэлей вооружился самыми точными весами, какие только были у него в лаборатории, и принялся за работу.

Прежде всего он решил заново взвесить водород. Он взял большой стеклянный шар и тщательно измерил, сколько литров газа может в нем поместиться. Потом воздушным насосом выкачал из шара воздух и взвесил шар. Потом наполнил водородом и снова взвесил. Точные весы показали, что шар, наполненный водородом, на столько-то граммов и столько-то миллиграммов тяжелее, чем пустой.

Оставалось только разделить граммы на литры.

Так Рэлей измерил точный вес литра водорода[12].

Покончив с водородом, он точно так же взвесил и кислород.

Потом дошла очередь и до азота.

Рэлей взял несколько литров воздуха и очистил его от кислорода. Остался азот, и этим азотом Рэлей наполнил свой стеклянный шар. Взвесив шар на точных весах, он узнал, сколько весит литр азота.

Но это было еще не все. Осторожный физик привык проверять каждый свой опыт различными способами.

Рэлей снова добыл азот, на этот раз не из воздуха, а из другого газа – аммиака. Снова наполнил он азотом стеклянный шар, снова взвесил на точных весах. И тут обнаружилась странная вещь: литр азота, добытый из аммиака, оказался на шесть миллиграммов легче, чем литр азота, добытый из воздуха. На целых шесть миллиграммов!

Шесть миллиграммов – вес небольшой. Это вес блохи.

Но один литр азота не должен быть легче другого литра азота даже и на сотую часть блошиного веса!

Рэлей снова взвесил азот воздуха и азот аммиака, и его точные весы снова показали ту же разницу – шесть миллиграммов.

Литр «воздушного» азота весил 1,2565 грамма.

Литр «аммиачного» азота – 1,2507 грамма.

«Что за странность? – подумал Рэлей. – И то и другое – азот, но у “воздушного” азота один вес, у “аммиачного” – другой? А что, если для сравнения добыть азот не из воздуха и не из аммиака, а из какого-нибудь другого вещества?»

Рэлей собрал целую коллекцию веществ, содержащих азот: окись азота, закись азота, азотистокислый аммоний, селитру, мочевину. Из всех этих веществ он извлекал азот и взвешивал на точных весах. И что же? Оказалось, что у азота, добытого из закиси, и у азота, добытого из окиси, и у азота из азотистокислого аммония, и у азота из селитры вес совершенно одинаковый: 1,2507 грамма на литр – точь-в-точь такой, как у азота, добытого из аммиака.

Так почему же у азота, добытого из воздуха, вес больше? Почему «воздушный» азот – исключение? Уж не было ли какой ошибки в опыте с «воздушным» азотом?

Рэлей решил взвесить «воздушный» азот еще раз.

Он снова взял несколько литров воздуха и тщательно очистил их от кислорода. Оставшимся азотом он наполнил стеклянный шар и взвесил – теперь уже в третий раз.

Упрямые весы продолжали показывать одно и то же. Литр «воздушного» азота весил не 1,2507, а 1,2565 грамма.

Разница ничтожная. Начинается она всего только с тысячных долей, с третьей цифры после запятой.

Но один литр азота ни в коем случае не должен весить больше другого литра азота даже и на тысячную долю!

Значит, тут кроется какая-то тайна.

Неизвестная примесь

Рэлей написал письмо о своих опытах в лондонский научный журнал Nature (по-русски это значит «Природа»).

Редакция журнала напечатала письмо Рэлея.

«Азот, – писал Рэлей, – весит совершенно одинаково, откуда бы его ни добыть – из азотистокислого аммония, из аммиака, из мочевины, из селитры. Одно только есть исключение: азот, добытый из воздуха. Азот воздуха тяжелее, чем азот аммиака, мочевины, селитры. Значит, азот воздуха – это какой-то особенный азот. Не сумеет ли кто-нибудь из химиков объяснить аномалию (ненормальность) “воздушного” азота?»

Журнал Nature – очень известный журнал. Не только в Англии, но и на всем земном шаре нет такого физика или химика, который не читал бы журнала Nature.

Физики и химики всего мира прочитали письмо Рэлея, но тщетно ждал он ответа. Никто не отозвался на его письмо, никто не сумел объяснить аномалию «воздушного» азота.

Тогда Рэлей обратился за советом к своему приятелю, лондонскому профессору химии Уильяму Рамзаю. Он подробно рассказал Рамзаю о своих опытах и предложил ему вместе заняться расследованием вопроса о том, почему литр «воздушного» азота на целых шесть миллиграммов расходится в весе с литром всякого другого азота.

Уильям Рамзай

Рэлей и Рамзай долго спорили о причинах непонятного расхождения в шесть миллиграммов. Наконец Рамзаю пришла в голову догадка: а что, если азот, добытый из воздуха, – не чистый азот? Надо бы узнать, нет ли в нем какой-нибудь неожиданной примеси какого-нибудь тяжелого газа, который и дает эти лишние шесть миллиграммов.

Что же это за газ?

Рамзай еще ничего не знал о нем. Одно только было несомненно: этот газ должен быть тяжелее азота. Если бы он был легче, то и азот, к которому подмешан какой-то процент этого газа, был бы легче, а не тяжелее стопроцентного азота. Ведь стакан чистого песка легче стакана, наполненного смесью песка и свинцовой дроби.

Но если к азоту воздуха подмешан какой-то тяжелый газ, то как могло случиться, что химики его не заметили?

Химики делали много опытов с воздухом, почему же они до сих пор не обнаружили, что в воздухе, если его очистить от пыли, водяных паров и углекислоты, есть, кроме кислорода и азота, еще какой-то третий газ?

Рэлей и Рамзай стали рыться в книгах и журналах. Они перечитывали описания всех опытов с воздухом, когда-либо проделанных учеными. Но нигде не отыскали они ни единого слова, которое могло бы подтвердить их догадку о существовании третьего газа.

И только в одной старинной книге, где описывались опыты с «мефитическим газом» (так химики XVIII столетия называли азот), Рэлей и Рамзай наткнулись на одно место, которое заставило их насторожиться.

Забытый опыт

В конце XVIII века жил в Лондоне ученый-химик, которого звали Генри Кавендиш. Это был нелюдимый и одинокий человек. Он появлялся на улицах с узловатой палкой, в длинном дедовском сюртуке и в широкополой шляпе. О его странностях и причудах по городу ходило множество слухов. Передавали, будто нелюдимость его и суровость доходят до того, что иной раз за целый день он не произносит ни одного слова. Говорили еще, что он очень богат и все свое огромное состояние тратит на всякие опыты и на покупку научных машин и приборов. Об опытах своих и открытиях он никому не рассказывает: опытами и открытиями он занят для собственного удовольствия, и мнение других людей нисколько его не интересует[13]. Еще говорили, что Кавендиш устроил у себя в доме библиотеку научных книг и открыл в нее доступ всем, кто пожелает ею пользоваться. Каждый посетитель может унести к себе домой любую книгу, оставив хозяину расписку. Шутники утверждали, будто сам Кавендиш так строго и точно соблюдает установленные им в библиотеке порядки, что всякий раз, когда ему случается взять книгу из собственного книжного шкафа, он выдает себе расписку: «Такого-то числа такую-то книгу взял у Генри Кавендиша Генри Кавендиш».

Генри Кавендиш

Чудак Кавендиш давно умер. Давно забыты его широкополая шляпа, его сюртук, его причуды. Но физики и химики помнят, что Генри Кавендиш первый открыл, из чего состоит вода, и первый вычислил, сколько весит земной шар.

А в 1785 году, изучая свойства «мефитического газа» – азота, – он проделал опыт, который через сто девять лет научил Рэлея и Рамзая, как разгадать тайну «воздушного» азота.

Генри Кавендиш взял стеклянную трубку, изогнутую в виде латинской буквы U. Наполнив трубку смесью азота с кислородом, он вставил ее в рюмки с ртутью – одним концом в одну рюмку, другим в другую. А потом стал через смесь азота и кислорода гнать электрические искры.

Рюмки с ртутью

В наше время есть много усовершенствованных машин для добывания электрических искр: индукционная катушка Румкорфа, высоковольтные трансформаторы, генераторы высокого напряжения. Но во времена Генри Кавендиша всех этих машин еще не было. Ученые знали только один способ добывать электрическую искру – трение. Кавендиш получал электрические искры трением стекла о кожу. В машине, которая была у него в лаборатории, большое стеклянное колесо, вращаясь, терлось о кожаные подушки. Стекло и кожа заряжались электричеством, и это электричество Кавендиш отводил по проволокам в рюмки с ртутью – электричество стекла в одну рюмку, электричество кожи в другую. Когда электричества в рюмках скапливалось достаточно, электрические искры начинали скакать из одной рюмки в другую по изогнутой трубке, наполненной смесью азота с кислородом.

Кавендишу это и было нужно. Он знал, что под действием электрических искр кислород вступает в химическое соединение с азотом.

И в самом деле, как только посыпались искры, стеклянная трубка наполнилась оранжево-красным дымом. Оранжево-красный дым – это окислы азота, соединение азота с кислородом. Кавендиш набрал в пипетку раствор едкого натра и впустил несколько капель этой жидкости внутрь изогнутой трубки. Оранжевый дым сейчас же исчез. Он без остатка растворился в едком натре.

Электрическая машина Кавендиша

Но Генри Кавендиш решил гнать искры через трубку до тех пор, пока весь кислород и весь азот, запертые в ней, не превратятся в окислы азота. Это была трудная задача. Искры получались у Кавендиша слабенькие, да и следовали они одна за другой не сразу, а через большие промежутки – не то что в теперешних машинах, где искры сыплются непрерывным потоком. Целых три недели, днем и ночью, сменяя друг друга, Кавендиш и его слуга вращали стеклянное колесо электрической машины. Азот и кислород в трубке медленно соединялись друг с другом, превращаясь в оранжевый дым. Едкий натр уничтожал этот дым, впитывал его в себя. Все меньше и меньше азота с кислородом оставалось в трубке. А освободившееся место заполняла ртуть. И с каждым днем в обоих коленах трубки уровень ртути делался все выше и выше.

Наконец, через три недели, работа была окончена. Ртуть заполнила оба колена трубки. Значит, весь азот, который был в трубке, соединился с кислородом и вместе с ним растворился в едком натре.

Но, приглядевшись внимательнее, Кавендиш увидел над ртутью и едким натром крохотный пузырек газа. Кавендиш еще раз пропустил электрическую искру. Но пузырек не исчезал.

Генри Кавендиш, по своему обыкновению, точно записал все подробности опыта. Не забыл он упомянуть и о крошечном пузырьке.

«Пузырек, – писал Кавендиш, – это был остаток азота, который почему-то не удалось соединить с кислородом».

«Обрати внимание»

Рамзай не в первый раз читал об этом опыте. Когда он еще не был профессором химии, а был всего только молодым студентом, он перелистывал однажды биографию Кавендиша. В книге были приведены отрывки из лабораторного журнала, в который Кавендиш день за днем вносил все подробности своих опытов. Упоминание о крохотном пузырьке, не пожелавшем соединяться с кислородом, удивило Рамзая. И на полях книги, как раз против строчек о таинственном пузырьке, Рамзай написал карандашом: look into this («обрати внимание»).

Впоследствии Рамзай позабыл о пузырьке – у него нашлись задачи поинтереснее, чем проверка опытов, проделанных старым чудаком сто лет тому назад. Но теперь, когда он вместе с Рэлеем задумал объяснить аномалию «воздушного» азота, он сразу разгадал тайну пузырька. Ведь азот-то для своих опытов Кавендиш добывал не из аммиака, не из селитры, а из воздуха! И при этом азот, который он добыл из воздуха, не весь соединился с кислородом, сколько ни бился над ним старый Кавендиш. В изогнутой трубке, так писал сам Кавендиш, от всего азота остался лишь маленький пузырек, но пузырек этот был особенный, непохожий на обыкновенный азот: никакие искры не могли заставить его соединиться с кислородом.

И вот у Рамзая мелькнула мысль: а что, если этот пузырек был вовсе не азот, а какой-то другой, не замеченный химиками газ, подмешанный к «воздушному» азоту? Верно, этот неизвестный газ и есть та самая примесь, которая делает каждый литр «воздушного» азота на целых шесть миллиграммов тяжелее, чем литр азота из аммиака или селитры.

Но как узнать, верно это или нет? Как проверить эту догадку?

А вот как: если такой газ в самом деле существует, нужно во что бы то ни стало разлучить его с азотом.