Мария Мартенс

В прошедшем времени

Он задал мне несколько дежурных вопросов, и я в двух словах рассказал о себе – чем увлекаюсь, какие предметы в институте нравились больше всего, кем собираюсь стать. И лишь после этого мы перешли, собственно, к делу.

– Начну с главного. Вам предстоит проработать месяц в сельской больнице, в достаточно непростых условиях. Из медикаментов у вас будет самый минимум, а до ЦРБ порядка девяноста километров. Как вам такая ситуация? Не растеряетесь?

Я кивнул.

– Пугает, конечно, опыта у меня практически нет. Но в объявлении было написано, что можно без интернатуры, значит, я подхожу. Врать не буду, страшновато. Но буду стараться, сделаю все от меня зависящее.

– Честный ответ, ‒ улыбнулся он.

– Я ведь буду не один?

– Вы будете единственным доктором. Но у вас в подчинении будут фельдшер, акушерка и санитарка. И транспорт, чтобы осуществлять связь с ЦРБ. До сих пор этого хватало.

Я несколько озадачился. Надежды заручиться помощью старших коллег рухнули. Хотя фельдшер − это ведь почти как врач. Если опытный, то в сельской местности он даже покруче будет. Раз предлагают, подумал я, значит считают, что я справлюсь. А начать когда-нибудь все равно придется.

– Буду стараться, − повторил я. – А куда ехать надо?

– Отлично, − почему-то развеселился Иван Андреевич. Глаза его странно блеснули, и он выдержал паузу, изучающе глядя на меня.

– Есть один момент, Александр… Вы, конечно, будете, несколько удивлены, но далеко ехать не придется, в привычном смысле, естественно. Вам нужно будет отправиться в прошлое. В одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год.

Шутки у него − что надо, подумал я. Фантастику, небось, любит. Впрочем, я тоже ее любил. Но одно дело – любить, а другое – поверить на самом деле.

Я замотал головой и засмеялся.

– А что, там своих врачей не хватало?

– Представьте себе, не хватало. Особенно в деревнях – там всегда кадровый дефицит, а уж в послевоенные годы…

Я вдруг подумал − а что, если он не шутит? Если это розыгрыш, то на кой черт ему это надо?

– Александр, вам предлагается стать участником научного проекта, который связан с так называемыми путешествиями во времени. Я представляю закрытый научно-исследовательский институт, в котором разработаны и изучаются темпоральные перемещения. У вас будет возможность совершить такое перемещение, а материал, представленный вами, будет иметь большое научное значение. Вам выдадут формы, которые во время командировки нужно будет заполнить, и по возвращению написать несложный отчет. Кроме того, вы получите незабываемые впечатления и опыт, который ни с чем не сравнится.

– Я не очень понял. Что за проект?

– Всего объяснять не буду, но суть такова. В этой больнице в конце пятидесятых полностью сгорел архив. Нам необходимы документы, хранившиеся в нем, и мы восстанавливаем их таким вот необычным образом.

– Но почему просто не предотвратить пожар? Это ведь упростит задачу?

– Проблема в том, что мы не можем прямо влиять на ход событий и изменять его. Конечно, длительное пребывание в пятьдесят втором году людей из нашего времени тоже представляет определенный риск, однако после тщательной оценки ситуации было принято решение восстанавливать архив именно таким образом ‒ силами наемных работников, ненадолго и незаметно «вписывая» их в окружающую действительность. Было решено, что это все же меньшее зло…

Там полгода вообще не было врача, работал один фельдшер. Так что мы согласовали некоторые формальности, утрясли бюрократическую сторону вопроса, и теперь ваше присутствие будет абсолютно легально. У вас будет и направление, и документы, и паспорт. Но во избежание недоразумений лучше минимизировать общение с представителями органов правопорядка – то есть не совершать правонарушений. Впрочем, на них у вас вряд ли будет свободное время.

Он рассмеялся.

– Но ведь это тоже вмешательство в ход событий! А если я кого-нибудь не смогу вылечить, и человек умрет – а на самом деле должен был жить? Или наоборот…

– Александр, судьбу человека не так-то просто изменить. Если кому-то суждено умереть, это в любом случае произойдет. Вы смотрели фильм «Машина времени» по роману Герберта Уэллса? Там главный герой создает машину времени, чтобы предотвратить гибель своей возлюбленной, но сделать этого не удается – девушка все равно погибает, но уже при других обстоятельствах. Если мы предотвратим пожар – вступит в действие закон равновесия, и трагедия произойдет все равно – каким-либо другим способом. Если вы назначите лечение, которое человек не должен был получить, закон равновесия тоже вступит в силу – на уровне организма, и случатся какие-нибудь осложнения. То есть природа все равно возьмет свое.

Разумеется, вы должны будете соблюдать определенные правила, а если что-то пойдет не так – мы просто предотвратим нашу сегодняшнюю встречу и вернем все, как было. На вашей доске объявлений в институте не появится наше объявление, вы его не прочтете и не придете сюда. Так что, если этот опыт вам нужен, вы заинтересованы соблюдать инструкцию.

До вас трудился молодой человек, который восстановил июньские документы, а вам, стало быть, достанется июль. Теперь стало яснее?

Я помотал головой.

– А в чем суть исследования, какова его цель?

Он устало засмеялся.

– Вот заканчивай учебу, приходи к нам в аспирантуру, оформляй допуски. И все тебе будет – и цель исследования, и задачи, и план научной работы на ближайшие лет десять. А пока – хочешь, соглашайся, хочешь – откажись. Сверх того, что сказано, ничего не прибавлю. А деньги вполне приличные, чтобы не задавать лишних вопросов.

– А если я откажусь – вы что, меня просто так отпустите? Или возьмете с меня какую-нибудь подписку, чтобы я не разболтал?

Он улыбнулся и осторожно поинтересовался:

– Саша, что вы делали последние несколько дней?

– Пил, ‒ зачем-то сознался я. Это его совершенно не касалось, я мог бы ничего не говорить.

– А что делали ваши друзья?

– Тоже пили. Выпускной же!

– Ну вот. А вы хотите после этого рассказать друзьям про машину времени, и как вам предложили на ней покататься. Как вы думаете, вам поверят?

Блин, подумал я, а он ведь прав. Ладно, если только посмеются и спросят, не употреблял ли я чего помимо алкоголя. А ведь могут решить, что психоз, и сдать куда-нибудь. Рядовым гражданам, конечно, принудительная психиатрическая помощь не оказывается – только в самых крайних случаях. Но вот если у вас в друзьях имеются медики, которые только что окончили институт, то будьте уверены ‒ вас в беде не бросят. Эти черти и договорятся с кем нужно, и сами уколют и прокапают. И ведь препараты найдутся – чего только в общаге не достанешь!

– Да уж! Лучше не болтать, − засмеявшись, признал я. – Кстати, о деньгах…

Он достал калькулятор, набрал сумму и повернул его ко мне. Я икнул. Нет, там был, конечно, не миллион долларов, но вполне приличная сумма, которой мне в месяц, наверно, никогда не заработать – примерно семь городских врачебных окладов. Это был, честно говоря, самый веский аргумент. Но сомнения еще оставались, и я спросил:

–А если моих знаний не хватит? Я ведь не работал врачом, только практику проходил.

– Ваши предшественники успешно справлялись. Во-первых, вы все-таки будете не один. У вас в распоряжении сильная команда, значительно старше и опытнее вас, и им вы будете представлены как начинающий специалист. С вами будут работать фельдшер и акушерка − они и подскажут, и направят. Акушерка занимается беременными, неосложненная гинекология тоже вся пойдет к ней, так что вам будет полегче. Во-вторых, главное, чтобы вы своевременно осуществляли направление пациентов, которых не в состоянии вылечить на месте, в ЦРБ. А в деревне вам остаются сопли, кашель, раны-порезы-ушибы и хронические больные, которых до вас уже кто-то лечил и что-то назначил. В-третьих, у вас будет медицинская литература, в которой освещены актуальные вопросы медицины того времени.

Я слегка занервничал.

– Можно, я дам ответ завтра? Сегодня почитаю, подготовлюсь и решу, справлюсь я или нет.

– А к чему готовиться? Угадать, с чем столкнетесь, не получится. Да и знания, которые можно почерпнуть из ваших книг, там не слишком пригодятся, – большинства препаратов еще нет, представление о болезнях и лечебных подходах несколько отличается от привычного вам. Лучше будет учиться в процессе, тем более что для этого будет все необходимое.

– Получается, можно отправляться хоть сейчас?

– Можно. Честно говоря, именно это я и собирался вам предложить.

– А если я соглашусь, как все будет происходить?

– Мы подпишем договор. Далее вы переоденетесь в аутентичную одежду того времени, возьмете с собой стандартный набор: книги, одну смену одежды, белье, предметы личной гигиены, соответствующие эпохе, документы, удостоверяющие личность. Всем этим мы вас обеспечим. И, собственно, можно отправляться. Транспортировка туда будет выполняться из удаленной точки, а вот назад можно будет вернуться прямо сюда, в наш офис.

До места вы поедете нашим транспортом, в кузове, обозрения у вас не будет. Это не из неуважения, сами понимаете… Просто техника перемещения во времени представляет собой закрытую научную разработку, и ее местоположение держится в секрете.

Вас встретит наш сотрудник, он ответит на любые возникшие вопросы и переправит к месту назначения. Еще раз подчеркиваю: с собой берете только разрешенное, согласно утвержденному списку, все будет тщательно проверяться. Личные вещи, документы, деньги, телефон сдадите по описи, вам будет выделен шкафчик для хранения. Впрочем, как вы понимаете, это формальность, ведь вы можете вернуться в ту же самую минуту. Кстати, это на ваш выбор.

– А как обычно делается? – спросил я.

– Все зависит от вашего желания. Сотрудники, которые часто ездят в такие командировки, обычно предпочитают вернуться через реальный период отсутствия – две недели, месяц. Так несколько проще адаптироваться, плюс человек может за время командировки измениться внешне – загореть, отрастить бороду, пораниться и приобрести шрам, которого для окружающих еще вчера не было. При частых командировках рано или поздно проявляется эффект старения, так что лучше, чтобы близкие старились вместе с вами. Скрыть неоднородное течение времени довольно трудно, если вы живете в семье. Но в вашем случае все несколько проще. Живете в общежитии, один, друзья разъехались… Выбирайте сами. Вот договор, читайте, если со всем согласны – ставьте подпись с расшифровкой, вот здесь.

Я взял договор, пробежал глазами и кивнул. Все равно в бумагах я был не силен, а на первый взгляд – вроде все ясно. Я даже удивляться перестал, чувствовал себя так, словно просто устраивался на работу.

– Пожалуй, я бы хотел вернуться в тот же день. Можно к вечеру. Продлю себе каникулы на месяц.

Он захохотал.

– Студент – он и в Африке студент! И в прошлом, и в будущем. И в настоящем. Ну, если вопросов больше нет, можете отправляться. Будьте предельно осторожны, соблюдайте инструкцию ‒ и все будет хорошо. Удачи.

Я отдал ему подписанный договор, он кивнул и вручил мне мой экземпляр. Ни слова о прошлом, путешествиях во времени, Институте там не было. Фирма-подрядчик нанимала врачей в сельскую больницу на время отпуска основного работника.

Мы попрощались, он пожал мне руку. В ту же минуту в комнату вошел невысокий мужик в джинсовом костюме.

– Андрей, ‒ представился он. – Иван Андреевич, к Михалычу его?

– К нему.

– Новенький, значит. Вещи сдавай, переодевайся и поехали. Часам к девяти будем на месте.

Дальше началась бюрократия. В соседней комнате мне под роспись вручили брезентовый рюкзак и чемодан с вещами и велели переодеваться в присутствии двух сотрудников, следивших, чтобы я не сунул в карман что-нибудь из двадцать первого века. Затем мы упаковали в пластиковый пакет все, снятое с меня, составили опись, уложили в шкаф под ключ. После этого я прочитал инструкцию по технике безопасности − как вести себя в пятьдесят втором году, что происходит в стране и в мире, что можно и чего нельзя (это отняло пару часов, а в конце меня еще и проэкзаменовали) ‒ и расписался, что я с ней ознакомлен.

Затем я съел две капсулы, одна из которых, как мне объяснили, действовала на инфекции, носителем которых я мог быть и к которым люди в пятьдесят втором году могли не иметь иммунитета, а другая, напротив, защищала меня от возможных инфекций прошлого. Ничего подобного мы в институте не проходили, но вопросов я решил не задавать. Я расписался, что ознакомлен с противопоказаниями и не имею претензий, что не болею хроническими заболеваниями и не нуждаюсь в постоянном или ситуационном приеме лекарств, еще в каких-то бумагах, содержания которых я не запомнил. А потом оказалось, что меня уже ждут.

Я вышел. Во дворе стоял УАЗик. Андрей помог мне забраться в кузов, задраил дверь, сказал «не дрейфь», и мы тронулись.

Зря он это мне сказал. Я сразу начал «дрейфить». Я не очень верил в машины времени, зато смотрел современное российское кино. И казалось более вероятным, что мне по приезду «звезданут» по затылку чем-нибудь тяжелым. Только вот что с меня взять? Нищий выпускник. Этим я себя и успокаивал.

А машина тем временем уже тряслась по кочкам, ухабам, пару раз меня здорово подбросило. Я определил, что мы уже выехали из города и даже съехали с приличного шоссе. Гадать, куда везут, было бессмысленно, и я попытался уснуть. Прошло около трех часов, дорога сделалась совсем уж непотребной. Меня стало подташнивать, но тут грузовик затормозил, остановился, двери грохнули и открылись. Андрей помахал мне рукой: «Эй, парень, вылезай. Приехали». Я выпрыгнул и осмотрелся. Лес, болотистая почва, влажная топь. Мы остановились перед покосившимся деревянным забором, за которым стояла ветхая избушка в одно окно. Сарай, куры по двору бегают. Хозяин, крепенький дед, рубил топором большие березовые поленья, и щепки разлетались во все стороны.

– Михалыч, я тебе доктора привез! – крикнул водила. Дед обернулся и замахал рукой. – Заходите!

Я еще раз вспомнил современный российский кинематограф и сообразил, что меня здесь никто не найдет. Михалыч подошел к нам.

– Я, Михалыч, не могу, мне еще обратно, ‒ сказал Андрей. – А то бы с удовольствием.

– Ну и ладно. А молодого человека как зовут?

– Александр, − ответил я. И прибавил на всякий случай: «Николаевич».

– Олег Михайлович. Ну, проходи.

Андрей выгрузил мой багаж, махнул рукой на прощание и уехал. Я с тоской поглядел ему вслед. Михалыч повел меня в избу.

– Да ты не кисни, Саша, сейчас мы с тобой поужинаем, потом я тебе все расскажу. Вопросы-то есть у тебя еще? ‒ Я помотал головой. – Вроде все разъяснили.

– Готов, значит, в прошлое отправляться?

– Готов, наверно…

– Ну и молодец. Подай вон тот чугунок.

Мы накрыли на стол. Гречка с мясом, соленья, пироги, да еще дед сбегал куда-то и притащил запотевшую бутылку и две стопки. Я замотал было головой, но Михалыч улыбнулся: «Для храбрости»! А и правда, решил я, и мы славно посидели. Михалыч рассказывал о своем боевом прошлом, как в армии служил, да как к институту прибился. Значился он там темпоральным инженером – или, как говорят, «временщиком». «Только ты меня «временщиком» не зови, ‒ погрозил он мне пальцем. – Вы, небось, доктора, тоже прозвища не жалуете. Не любите, когда вас глазниками да зубниками зовут. А если, скажем, женский доктор…» Я фыркнул ‒ шутка была старая – и налил в обе стопки. И тут обнаружил, что бутылка кончилась.

– Сейчас, Саша, сейчас, − засуетился Михалыч, встал и открыл крышку в подпол. Вытянул из-под половицы фонарик, нагнулся…

– Саша, посвети-ка.

Я встал из-за стола и почувствовал, что ноги слегка заплетаются. Взял у деда фонарик и направил луч в подполье. Что-то тяжело толкнуло меня в спину, хлопнуло по затылку. Изба качнулась, фонарь выскользнул из рук, я упал во что-то мягкое, и на мгновение все погасло перед глазами.

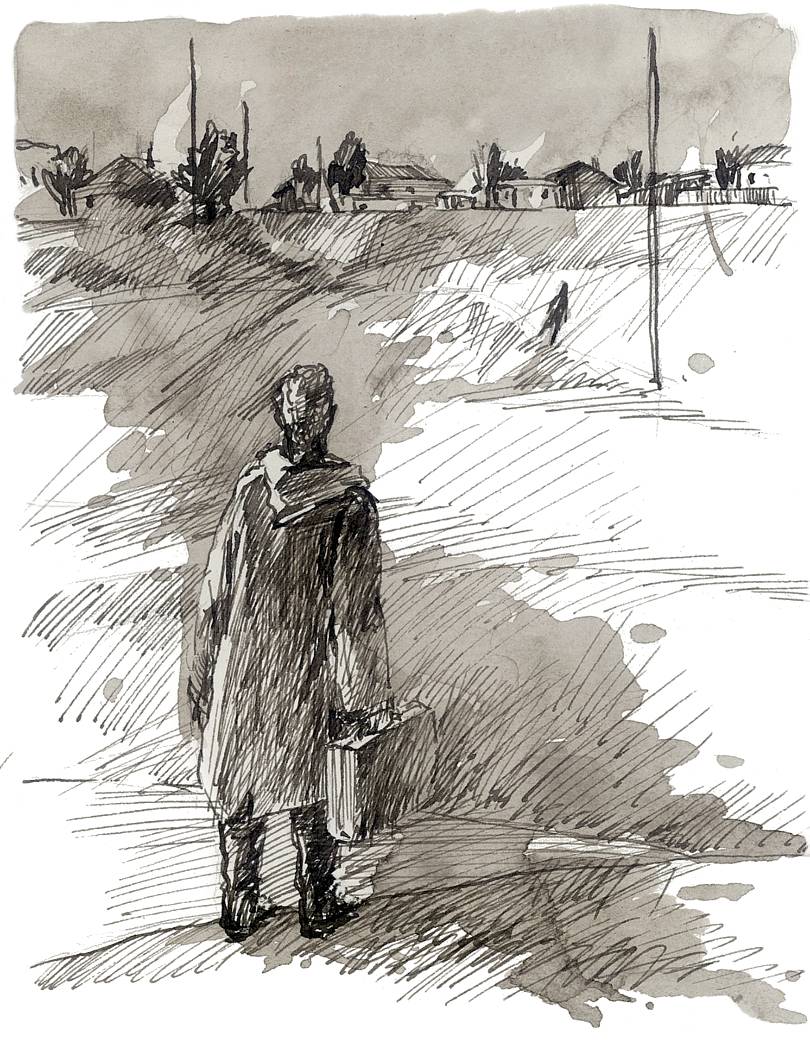

И тут же, в следующую секунду, я понял, что избы вокруг меня нет. По щекам нещадно захлестал дождь, струи воды швыряло ветром из стороны в сторону, и когда я открыл глаза, то обнаружил себя стоящим на четвереньках на обочине сельской дороги, босиком, в мокрой траве. Рядом валялись рюкзак и чемодан. В довершение что-то брякнулось на меня сверху, ударив пониже поясницы, отскочило, и в траву рядом со мной приземлился резиновый сапог.

Я решил, что пора подниматься с земли, и едва успел увернуться от второго – откуда он прилетел, было не рассмотреть, вокруг бушевала стихия. Я натянул сапоги (в них тут же зачавкала вода, но, по крайней мере, они защищали от ударов дождевых струй) и побрел по хлюпающей жиже, ручьями бежавшей вдоль размокшей глинистой дороги. Приложив ладонь ко лбу на манер козырька, я тихонько плелся вперед, грязный и промокший до нитки, едва различая, куда наступаю. О том, чтобы глазеть по сторонам, не могло быть и речи. Все было расчерчено дождевыми зигзагами, лупившими, что есть мочи, сразу во все стороны, и я не сразу увидел, что в центре бури я блуждал не один.

Навстречу мне двигалась человеческая фигура, судя по всему, закутанная в плащ-дождевик и оттого напоминавшая гнома. Человек был невысок, на полголовы ниже меня. Вначале я решил, что ослышался, потом он снова меня позвал, стараясь перекричать шум дождя, и махнул в мою сторону рукой:

– Доктор?!

– Да! – крикнул я в ответ и на всякий случай затряс головой.

– Из города? Что ж Вас до деревни-то не довезли? – возмутился, подойдя, мужик и раскрыл надо мной огромный черный зонт с гнутыми спицами.

– А ну, идемте скорей, а то совсем промокли. А мы с утра еще Вас ждали.

Пока я думал, что тут можно ответить, он продолжил сам.

– А Вас, наверно, здесь высадили – побоялись через поле заезжать. Там даже УАЗики по весне застревают, когда распутица. Нездешний водитель-то, поди? Там в обход деревни другая дорога есть, на нее прямиком с тракта и заворачивают. А по этой почти и не ездит никто.

Я снова закивал – точно, так все и было.

– А я здешний фельдшер. Меня Николаем зовут, − он протянул руку, и я пожал ее. – Но чаще всё Кузьмичом, по отчеству, так я уж и привык.

– Александр, − представился я. Он выжидающе смотрел на меня, и я, спохватившись, добавил, – Николаевич.

Он хитро прищурился и кивнул.

– Ну, будем знакомы.

Мы протопали некоторое время молча, преодолевая сопротивление ветра. Потом он стих, и последние капли дождя упали в траву крупной россыпью. По ощущению, было около шести вечера.

Дорога стала приметно забирать вверх, мы поднялись на небольшой пригорок, и с него я, наконец, увидел всё. Внизу, чуть поодаль, вдоль дороги тянулась деревня, дальше зеленели поля, темнел еловым гребнем пролесок, серебрилась речка. И вдруг, словно кто-то изменил настройку контраста на мониторе, большое стальное облако сдвинулось и двадцать третье июня одна тысяча девятьсот пятьдесят второго года озарилось солнцем. Краски засияли ярче, в мир пришли тепло и покой, и лишь прямо над моей головой кусочек неба еще хранил холодный льдистый оттенок. Потом в нем проступила маленькая радуга.

1952 год

Меня определили на постой к одинокой старухе, проживавшей в небольшом домике неподалеку от центра. За умеренную плату она согласилась меня кормить, а я сгоряча пообещал носить воду с колодца, ну и помогать по хозяйству, когда смогу. Она только отмахнулась. Знала, видно, что не смогу почти никогда, а может, ей и не слишком требовался помощник, или она не ждала толку от городского, а что я сам родом из деревни, ей было невдомек.

– Доктор, что ли? – строго спросила она, глядя на меня, как мне показалось, с подозрением. − Молодой больно.

– Дело поправимое, − вставил Кузьмич. – Я молодой-то, знаешь, какой был, Игнатьевна? Ух! Это я теперь вон старенький, скрюченный…

«Игнатьевна» засмеялась и шутливо замахнулась на Кузьмича: «А ну, иди, не отсвечивай. Доктор-то с дороги, поди, уставший, голодный…».

Кузьмич сказал, что он тоже и уставший, и голодный, но жалости не снискал и отправился восвояси. С Полиной Игнатьевной они, похоже, были в добрых отношениях и постоянно подкалывали друг друга.

Бабка оказалась немногословной, но, в общем, не злой. Я расплатился за месяц вперед «командировочными», изо всех сил стараясь не разглядывать деньги при ней.

Комнату мне отвели небольшую, в ней стояли железная кровать, застеленная чистым бельем, массивный добротный шкаф, стул и маленький столик. Умывальник и удобства во дворе, колодец там же.

Из построек во дворе были еще баня и сарайчик. Баня уже топилась (и когда бабка успела?), а из сарая, оказавшегося по совместительству еще и курятником, по двору разбегались курицы, рыжие в черную крапинку. Хозяйка сноровисто загнала их обратно, вручила мне полотенце и отправила мыться.

Потом был ужин, незатейливый, но вкусный, после него я разобрал вещи и вдруг понял, что устал. На любопытство «посмотреть, что и как» сил не осталось, и я уснул.

…Бывает такое, что, проснувшись и еще не открывая глаз, уже хорошо чувствуешь, что вокруг тебя. Невозможно спутать пробуждение в общаге и дома у родителей, в городской квартире и деревенском доме. И даже если ты вчера крепко поддал и не очень помнишь, где находишься, с первых секунд пробуждения, когда и глаза-то открыть боязно, мозг уже «сечет», что что-то не так и ты не там, где обычно.

Я проснулся и сразу вспомнил все. Я знал, где я, и даже почему-то заранее верил, что все правда. Именно поэтому я лежал, укрытый чем-то теплым, в позе эмбриона и панически боялся открыть глаза. Сверху давила пустота. Подо мной была огромная перина, шероховатая наволочка пахла лугом, а сквозь полуприкрытые веки в мой уютный мир лился солнечный свет. Хватит пока и этого, подумал я, буду осваиваться постепенно. Я в прошлом. Вот привыкну к этой мысли и смогу осмотреться.

И вдруг тишина взорвалась громким шипением, затем раздался звук, похожий на перебор колоколов, и загремела музыка, не узнать которую было невозможно, даже если ты не заканчивал музыкальной школы. Я подскочил и заметался по комнате, ища радио, чтобы его выключить, но его нигде не было, и я вдруг сообразил, что звук идет снаружи. Передавали гимн Советского Союза! Через приоткрытое окно слышно было прекрасно, наверное, потому бабка и сдавала при случае эту комнату ‒ ее окно выходило не в огород, а на улицу. Выглянув, я без труда увидел столб с висевшим на нем рупором громкоговорителя.

Значит, сейчас около шести. Да уж, теперь не поспишь. Я прослушал весь гимн, сидя на кровати в майке и одеяле. Наверно, это было не очень патриотично, но на большее я с утра не был способен. Зато музыка произвела ни с чем не сравнимое общетонизирующее действие, сна не осталось ни в одном глазу, и я начал припоминать инструктаж. При звуках гимна необходимо было: «слушать с благоговением», «встать или остаться сидеть – по ситуации, смотря что делают остальные», и «ни в коем случае не демонстрировать неудовольствия, даже если таковое имелось». Я быстро оделся и вышел на кухню. Неудовольствия я отметить не мог, музыка прозвучала очень красиво и торжественно, только чересчур громко.

Тем временем звуки гимна стихли, и торжественный голос объявил, что сейчас будут передавать утреннюю гимнастику. Затем кто-то незримый в вышине долбанул по клавишам фортепиано, и я услышал жизнерадостный мужской голос, скомандовавший: «Приготовьтесь к первому упражнению – ходьбе на месте!».

Этот парень был, видно, из тех, кому трудно испортить настроение. Он царил в эфире, завладев каждой толикой моего внимания и не давая сосредоточиться. Я достал зубной порошок и теперь рылся в чемодане в поисках щетки, поминутно вздрагивая от каждого глиссандо, а он то подбадривал меня, то призывал потянуться, то рекомендовал расставить пошире ноги (последнее было особенно актуально, я сидел на корточках перед чемоданом).

Наконец щетка была найдена, и я под бравурную музыку отправился осваивать технологию чистки зубов зубным порошком. Водопровода в доме не было, и все гигиенические процедуры предполагалось производить на улице, поэтому я собрал умывальные принадлежности, завернул в полотенце и поплелся к выходу. По дороге мне встретилась огромная муха, я скрутил из газетки оружие и пришиб ее высоко на стене (для этого пришлось подпрыгнуть). «Очень хорошо!» − похвалил меня голос. – «А теперь переходим к наклонам!».

Я наклонился в поисках своих галош. Вообще-то на крылечке стояли только мои и бабкины, однако мне потребовалось некоторое время, чтобы определить, какие из них моего размера. Внешне они практически никак не отличались. То ли бабка была обладательницей исполинской ноги, то ли (что вернее) ей достались чьи-то обноски, и она здраво рассудила, что «из большого не выпадет». Я же просто-напросто еще не успел привыкнуть к выданному мне «реквизиту», и мне приходилось то и дело напоминать себе, что у меня есть галоши, плащ, кепка, огромный зонт о шести спицах с бамбуковой ручкой – и всем этим мне надлежало при необходимости виртуозно пользоваться, а потом еще и сдать по описи! В обычной жизни, увидев такое богатство, я счел бы эти предметы хламом, но здесь практиковалось бережное отношение к вещам, и пришлось привыкать.

Наконец свою пару обуви я вычислил – она была новее. Это ненадолго, подумал я, влез босыми ногами в этот деревенский аналог сланцев и отправился на поиски удобств.

Первым делом я посетил традиционную сельскую уборную, являвшую собой что-то вроде коммунального скворечника, увеличенного до размера среднестатистического гражданина. Через пять круглых дырочек в двери внутрь проникал свет, что было совсем нелишне, особенно при первом посещении − вокруг отверстия в полу были натоптаны глиняные следы галош, на которых ничего не стоило поскользнуться. Вместо туалетной бумаги лежал обычный обрывок газеты. Само помещение оказалось тесным настолько, что потребовалась вся моя природная ловкость, чтобы не собрать на себя паутину, не порвать одежду о торчащие из досок гвозди и благополучно выбраться обратно.

К счастью, подобный опыт у меня в жизни уже был. Сортир в деревне у моих родителей когда-то имел схожую конструкцию и, несмотря на это, много лет всех устраивал. Не помогали ни мои увещевания, что так жить в двадцать первом веке неприлично, ни угрозы, что я не буду к ним ездить, а снесли его только после того, как моя бывшая девушка (не Анька, еще раньше) подхватила во время нашей зимней поездки цистит и обвинила в этом «удобства во дворе». Я вконец рассвирепел и купил родителям дачный биотуалет. Они вначале пофыркали − мол, нам не слабо, мы закаленные, − а теперь пользуются и не нарадуются. Девушка, правда, меня через пару месяцев бросила, но я ей по сей день благодарен. Если бы не она, кто знает, может, и не вышло бы у меня научно-технической революции.

Теперь следовало помыть руки и вообще – умыться. Рукомойник размещался на улице и являл собой причудливое сооружение, состоявшее из железного умывальника и старого корыта, прислоненного к деревянному столбу. Я повесил полотенце на гвоздь, добыл ледяной воды из колодца, плеснул в лицо и охнул. Такой водой я не то что почистить зубы, ‒ даже умыться не смогу. Пришлось сбегать в дом и налить из чайника остывшей, но все же не ледяной воды в эмалированную кружку.

Настало время зубного порошка. Я открыл коробку, стараясь не чихнуть при этом и не высыпать все содержимое на себя. Порошок был мелкий и никак не хотел липнуть к зубной щетке, пока я не сообразил ее намочить, ‒ тогда пошло веселее. Наконец, отплевавшись от мятных комьев и прополоскав рот, я решил, что дело сделано. Процедуру бритья можно было отложить до вечера, тем более что вода в умывальнике кончилась, и я перешел поэтому не «к водным процедурам», как рекомендовал неунывающий парень из репродуктора, а к завтраку. Вчера Полина Игнатьевна показала мне, где что искать. Я извлек из печки чугунок с кашей и с огромным удовольствием поел. Я и забыл, когда мне в последний раз кто-то готовил завтрак…

Пора было бежать, я собрался, взял из чемодана коричневый бумажный сверток, подписанный кем-то заботливым «с собой в больницу», и в дверях столкнулся с хозяйкой. Она окинула меня строгим взглядом, я пожелал доброго утра, поблагодарил за еду и, стараясь, чтобы она не заметила на мне пятна от зубного порошка, вышел.

Больницу я нашел без труда, ее местоположение знал здесь каждый. Крепкая изба в пять окон, гордая табличка на двух ржавых гвоздях, здоровенное корыто для мытья обуви прямо перед входом сразу выдавали «присутственное место». Был еще характерный запах сразу от входных дверей. В книгах обычно пишут, что «в больнице пахнет «карболкой». Возможно, это она и была, не берусь сказать точно, но запах был едкий и привязчивый. Перед тем как войти, я вымыл галоши, воспользовавшись шваброй, которая болталась тут же, в корыте. Глина налипала мгновенно, отставала же с явной неохотой. Процедуру пришлось неоднократно повторить, прежде чем я смог войти.

За дверью начиналась небольшая лесенка ступенек на шесть, по которой я поднялся в помещение, служившее, по-видимому, приемной. Вдоль двух стен стояли деревянные скамьи, на них уже сидели два мужика. Один из них успел буркнуть, что «пока не принимают», но тут уж я точно знал, как себя вести − я пулей проскочил приемную и практически плечом вынес следующую дверь. За ней-то и оказался мой кабинет. Мужики за спиной возмущенно загомонили, но это было уже неважно.

Я влетел в просторную комнату, где стояло два небольших письменных стола, шкафы с инструментарием, кушетка для осмотра и была дверь еще в одно помещение, видимо, служившее манипуляционной. А еще, к моему облегчению, там сидел Кузьмич. Он улыбнулся, шустро выскочил из-за стола, где, похоже, перебирал рецепты, и наскоро провел мне «экскурсию».

Собственно, это помещение и было больницей. Все основное – осмотр больных, проведение лечебных манипуляций (уколов, перевязок и др.), заполнение и хранение медицинских документов, даже больничных листов (о, беззаботные времена нестраховой медицины!) происходило в этих двух комнатах. За второй дверью, и правда, оказался процедурный кабинет. В него еще можно было попасть и из приемной, минуя врачебные покои.

Персонал сельской амбулатории состоял из меня, фельдшера Кузьмича и санитарки бабы Зои. Была еще акушерка Валентина Ильинична, но ее «епархия» находилась на другой улице, и мы познакомились несколько позже. Местный роддом помещался в отдельной избе, и я молился про себя, чтобы за время моей работы тут не случилось ни у кого осложненных родов. На них меня теоретически могли вызвать.

Вот, собственно, и все. Остальное предстояло осваивать в процессе. Я вымыл руки, переоделся в накрахмаленный, хрустящий халат и слегка мятые брюки, помеченные в свертке не иначе как «рабочие», сел за стол и бодрым голосом крикнул: «Заходите!»