Марита Мовина-Майорова

«…и прошлого следы». Друскеники – прощай!

Редактор Авторская редакция

Иллюстратор М. Мовина-Майорова

Составитель М. Мовина-Майорова

Дизайнер обложки Рисунок для обложки выполнен автором сборника Маритой Мовиной-Майоровой

© Марита Мовина-Майорова, 2024

© М. Мовина-Майорова, иллюстрации, 2024

© М. Мовина-Майорова, составитель, 2024

© Рисунок для обложки выполнен автором сборника Маритой Мовиной-Майоровой, дизайн обложки, 2024

ISBN 978-5-4493-8277-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Друскеники-прощай!

Сборник новелл

Санкт-Петербург. 2011-й

Право на реабилитацию

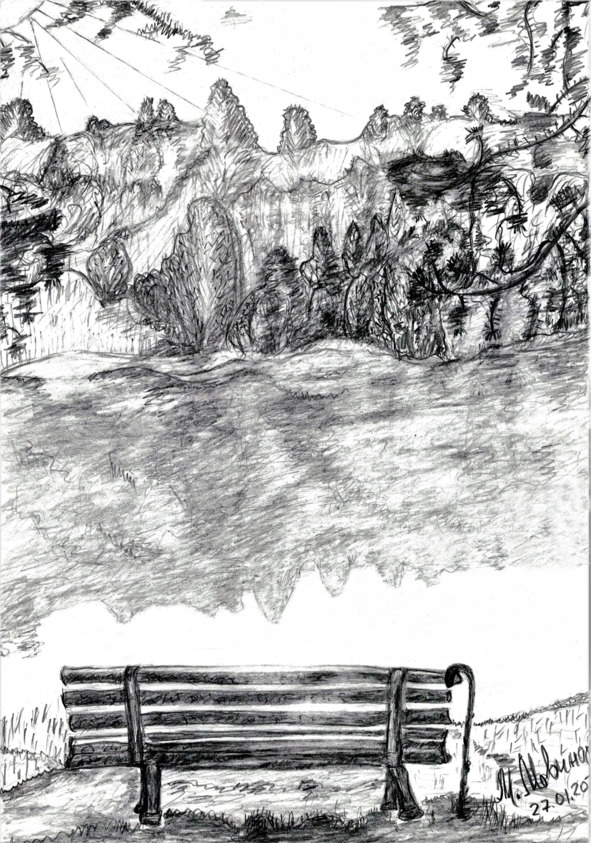

Сухой сгорбленный старик сидел на берегу реки. Он сидел, оперевшись на палку, поставленную перед собой, и положив подбородок на покоящиеся на ручке этой палки скрещенные сухие, костистые руки. Он сидел на единственной в этом безлюдном в эту пору года месте деревянной скамейке, неизвестно как уцелевшей с доперестроечных времен. Скамейка была старая, с совершенно облупившейся, когда-то, видимо, зеленой краской, следы которой в виде потрескавшихся сухих чешуек кое-где все еще были заметны. Такими зелеными деревянными скамейками на высоких, красиво изогнутых тяжелых чугунных ножках, в свое время был уставлен весь его маленький курортный городок. Подобную скамейку прежде здесь можно было встретить где угодно – от площади перед горисполкомом до совершенно глухого кустарника над маленькой звонкой речкой, впадавшей в большую реку, на берегу которой и стоял его маленький городок. Маленьким этот городок для него оставался и теперь, хотя на самом деле, сейчас этим маленьким городком был уже только его центр. Для него же, глубокого старика, всю жизнь безвыездно прожившего здесь (за исключением двух лет службы в армии), только этот центр и был его городком, а новостройки, окружившие его с тех пор со всех сторон, – новостройки, в одном из многоэтажных домов которых он доживал сейчас свою жизнь, – нет они не были его городком, потому что появились, были – уже после… После того, как из городка уехала она…

Старик вздохнул и прикрыл глаза. Память подбрасывала ему картины. Картины его жизни. И все они были связаны одним сюжетом – воспоминаниями о ней.

…А совсем недалеко отсюда, где он сидел сейчас, когда-то стоял его дом. «Пески» – так называлось раньше это место. Кто, из живущих сейчас в этом городе, помнит это название? Это название могла бы помнить она. Да… Так о чем это он? «Пески»…Там, на высоком песчаном пригорке заканчивалась одна сторона соснового леса, окружавшего городок, который давным-давно был заложен и построен в самой его середине. Впоследствии, однако, став курортом, он расстроился и вышел зданиями своих лечебниц и санаториев на самый берег реки. Возможно, когда-то этот пригорок и был самой далекой его окраиной. Как знать?..

Так вот там, где эта сторона леса заканчивалась, начиналась низинка, и в ней, низинке, как завершение городка, снова появлялись разноцветные, в основном желтые и зеленые, домики – маленькие деревянные домики, скромно украшенные незамысловатой резьбой оконных наличников, коньков крыш и перил миниатюрных веранд, и утопавшие в небольших садочках и огородиках. Вправо от пригорка, и несколько вниз, уходила грунтовая неширокая дорога – к реке.

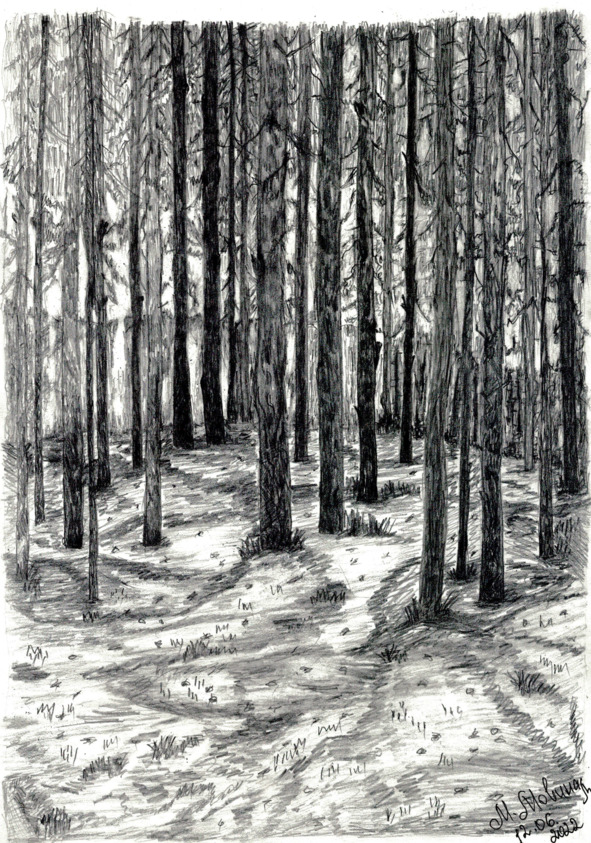

Сколько помнил он, здесь родившийся, именно в этом месте, на пригорке, лес всегда и прерывался, как будто специально для того, чтобы, обойдя этот небольшой «жилой массив», снова сомкнуться, по другую уже его сторону, со своим продолжением, простиравшимся далее, вглубь и вширь, вдоль берега реки и – дальше, дальше… как ни в чем ни бывало, словно и не врезался в него в этом месте «жилой комплекс». Лес был густой и сильный, ароматный. Сосны, по крутому высокому берегу реки, стояли величавые, возвышаясь кронами, и, демонстрируя свои мощные корни над песчаными обрывами – здесь был сплошной песчаник. Потому и – «Пески». Впрочем, песчаник здесь, в этом месте Земли, где стоял его городок, был повсюду, оттого и лес здесь был такой духмяный, чистый. Но вот именно этот кусочек пространства люди, захотевшие поселиться здесь, назвали «Пески». Ну, да ладно… О чем же он?.. Да, он сидел сейчас неподалеку от своего дома… того места, где тот раньше был.

Мысли тревожно вскинулись, но старик постарался не поддаться этому чувству. Перед его глазами, как будто он увидел это прямо сейчас и словно не прошло уже больше тридцати лет с тех пор, встала картина уничтожения… его дома…

Это произошло десять лет спустя, после того, как ему и его матери выделили двухкомнатную квартиру в новостройках. Тогда расстраивалась только одна часть городка – находившаяся на прямо противоположной стороне от «Песков», по диагонали от них, почти в часе ходьбы. Чтобы попасть в новую часть городка, надо было пересечь довольно большой лесной массив, а проще говоря – тоже пройти через лес. Новые дома возникали там как грибы, одинаковые, серокаменные, безликие; стояли, тесно прижавшись друг к другу, и создавали ощущение… тесноты. Да, именно тесноты. И люди, переселенные сюда из собственных домиков, и привыкшие жить в своих домах, на земле, пусть и без удобств, но имевшие каждый свою индивидуальность и манеру жить, отделенные от домика соседа садиком и небольшим цветничком, сразу почувствовали себя как пчелы, собранные в один улей, а некоторым, всю жизнь не поднимавшимся у себя в домике выше его трех-пяти деревянных ступенек, никак вначале было не привыкнуть смотреть на землю со второго, третьего, а то и – пятого этажа.

Ему с матерью в этом смысле повезло – им дали квартиру на первом…

Снова мысли метнулись, и он увидел себя, тогда уже пожилого мужчину, стоящим на том самом невысоком пригорке, которым заканчивался лес напротив его дома. Гудел натужно трактор, ровняя землю… До сих пор он не мог спокойно вспоминать это… то, что увидел тогда – их домик исчез. Домика, их с матерью домика, где он родился, где прошло его детство, когда с ними еще был его отец, юность, часть молодости – не было уже, его сравняли с землей, и трактор теперь монотонно и равномерно зачищал и выравнивал песчаную поверхность: там, где стоял их дом и рос их садик и огород, не осталось ничего, ни палочки, ни бревнышка – на его месте было голое, совсем голое пространство! …которое сейчас у него на глазах «утюжил» трактор.

Он стоял, смотрел на это песчаное – голое – пространство, и чувствовал, как в груди у него останавливается дыхание, как слезы обиды закипают в глазах – он не мог поверить, что вот это голое пространства из темного песка со следами гусениц трактора – и есть теперь последнее место для его последних воспоминаний о его родном доме.

Ничего не оставили, ничего!

Внезапно он почему-то вспомнил, очень ясно и отчетливо, как бесчисленное количество раз проходил сквозь этот лес, который тихо, но густо шумел сейчас за его спиной – тихо, но, как живой, похоже – наперекор лязганью и пронзительному стрёкату железок трактора; он вспомнил, как проходил через лес днем, возвращаясь из школы, а потом – ночью, проводив до дома ее; как выходил на этот пригорок и видел свой дом; он вспомнил, как спускался с пригорка, когда медленно, когда бегом – и устремлялся к нему, к своему родному дому: он всегда спускался с пригорка, чтобы вернуться домой. Куда теперь он сможет с него спуститься? Пусть и не жил он уже в этом доме много лет, но память, память его могла отдыхать здесь всякий раз, когда он каким-либо образом оказывался здесь, а если честно – он частенько приходил сюда… чтобы просто посмотреть, вспомнить.

Он всё стоял и смотрел, как трактор уничтожает последнюю ниточку памяти с его юностью, и не мог не возвращаться туда сейчас, снова и снова. Сейчас, вспоминая, он опять переживал то беспокойство, даже какой-то небольшой, скорее – мистический – страх перед ночным лесом, когда поздними вечерами шел через него домой, проводив ее до дома и настоявшись и нацеловавшись с ней в ее парадной. Он никогда не ходил по дороге, возвращаясь домой после свиданий с ней: через лес было и быстрее и… давало возможность еще раз испытать себя, свою смелость и… убедиться в заговорённости от всего плохого, что могло случиться с ним, ее любовью. Он вспомнил, как возвращался через лес, и как каждый раз, идя через него, думал о том, что их любовь прикроет его от всех бед, спасет его везде и всегда, и что потому в этом ночном лесу с ним тоже – ничего не случится; в тот момент он начинал ощущать себя смелым, решительным, и готовым дать отпор, если это понадобится; но никогда это не надобилось; зато, то чувство огромной силы своей любви к ней поднимало его над темным, застывшим в странной какой-то чуткой и оттого – жутковатой для него тишине лесом, и даже – над его жизнью, и он понимал, точно знал: пока она с ним, пока она любит его – с ним ни-че-го плохого не случится.

…Трактор продолжал свою работу. А ему здесь больше нечего было делать…

В лесу…

С тех пор он больше ни разу, за минувшие с того дня двадцать лет, ни случайно, ни намеренно не был там. Ни разу… Да и зачем? Все равно ничего не вернуть. А раны бередить? Так в этом его родном городе таких мест, связанных с ней, пруд пруди. Куда ни пойдешь – в городе ли, в лесу ли, на озере; на реке, возле старого кинотеатра или у здания их школы; возле эстрады, на причудливом мосту маленькой речки, на улице, названной в честь великого композитора… у старого Костела. Для того, чтобы не забывать ее, не надо было ходить в этом городе специально куда-то – она и их юность здесь были везде. Вот и сейчас он сидел на скамейке невдалеке от того места. Еще одного места, напоминавшего ему о ней. Потому что недалеко отсюда был не только его родительский дом, а еще и – совсем рядом, если повернуть чуть влево по берегу реки, за ее поворотом, появлялся, как его Земля обетованная, тот Остров Любви.

Старик поднял голову… медленно оглянулся вокруг, прислушиваясь к чему-то и глубоко вдыхая терпкий аромат сырой, после только что стаявшего снега земли, застыл на мгновение, закрыв глаза, потом вновь наклонил седую голову и, оперевшись подбородком на скрещенные на ручке палки сухие ладони, посмотрел на реку. Отсюда, с высоты обрыва хорошо было видно, как воды реки порывисто несут упругое ее тело вниз по течению. В это время года, в начале апреля, вода в реке высокая, все еще темная и очень бурная. Это летом, и в особенности отчего-то – осенью, движение вод становится более плавным, оставаясь все таким же стремительным… Он снова задумался о чем-то…

О чем?..

Апрельский ветерок тихонько прошелестел в соснах, чирикнула птичка, и опять воцарилась тишина, сквозь которую шумела чуть слышно река. Река… Он слушал шум реки… Она так же шумела и пятьдесят лет назад. В тот яркий солнечный день, когда он, молодой и полный сил, счастливый своим счастьем любить, и, не смея показать ей это, шел по грунтовой дорожке их любимого леса и, держа ее за руку, наполнялся восторгом от ее близости, от податливости ее руки в своей руке и от осознания своей физической силы и власти над ней.

Он вел ее на Остров Любви.

Кто бы мог подумать, что так замечательно, в его власти, начинавшаяся история с походом на этот желанный для всех влюбленных в их городке и всех, без исключения, приезжавших на курорт отдыхающих остров, окончится для него таким поражением? И из-за чего? Старик улыбнулся – теперь он мог улыбаться над этим. А тогда… тогда ему было совсем не до улыбок.

Он снова, уже невесело, усмехнулся: все закончилось тем, что она сбежала от него. Прямо с этого острова – острова Любви. Тогда он так и решил – это знамение, это знак обреченности, который висит над его любовью к ней. Он помнил, как мрачно размышлял об этом, возвращаясь ночным лесом к себе домой после танцев на эстраде, куда все же пошел с ней после выяснения отношений и примирения. В тот раз он даже не замечал темноты, сумрачности и таинственной тишины леса, настолько был погружен в плохие предчувствия относительно перспектив их взаимоотношений. Ушла от него с Острова Любви! Какие уж тут могут быть перспективы! Нет, это знак, точно знак! Он быстро шел через лес и вспоминал, как днем много часов мучился страхом на этом Острове Любви, пока пытался найти ее там и выяснить для себя, что она не утонула; как, все-таки, решился, наконец, когда солнце уже пошло к закату, перейти на берег и пойти к ней домой и убедиться в том, что она – или жива и здорова, или ее нет дома и, значит, он виноват в том, что она утонула… утонула! он вспоминал, как с замиранием сердца позвонил в дверь, и на пороге появилась она – живая и здоровая, да еще гордо и с презрением глядящая на него. Вот это был номер!

Да… Тогда они снова чуть не поссорились от возникшего вновь непонимания (вообще-то, они часто не понимали друг друга, потому что, как он понял это много позже, стеснялись говорить друг с другом о главном – о своей любви и о своих желаниях) – но разве мог он в то время сказать ей, по этой же причине, что совсем не бросил ее одну лежать на песке и ждать, когда же наконец принесет ей «попить» в виде ягод; что, на самом деле, с ним произошло то, что и должно было произойти от такой непосредственной, обнаженной, в виде раздельного купальника, ее близости, а именно – его возбуждение очень даже настойчиво стало проситься из плавок наружу и просилось довольно долго – вот ему и пришлось «выхаживать» его по кустарникам: не мог же он вернуться к ней в таком виде! Вот он и сказал ей, что лопух, в который собирал ягоды для нее, порвался, и ему вновь пришлось их собирать. Конечно, это ставило его в положение неумехи, растяпы, но такое вынести было гораздо легче, чем открыть ей всю «страшную» правду – как он любит ее, как желает…

Старик распрямился от нахлынувших былых чувств: и смешно, и грешно… Легким движением рук покачал палкой из стороны в сторону, задумчиво наблюдая ее плавное маятниковое движение, и вместо усмешки – горькая складка легла возле его губ. Крупицы потерь… Из них складывается жизнь, от которой никогда не получаешь удовлетворения. Ну, да – такие были времена… Можно и так сказать… Для собственного успокоения… Да… многое в его городке изменилось с тех пор. И не только в городке. Все изменилось. После того, как она уехала… а он остался здесь…

Да он все равно никуда бы и не уехал отсюда – это правда. Чего уж теперь через столько лет самому себе врать. Никуда бы он отсюда не уехал. Сначала говорил ей, что мать бросить не может, потом… потом снова – мать бросить не может… потом… Да что там! Не было у него никогда достаточной решимости сорваться с места ради… ради чего? Нет, просто не понимал: для чего надо отсюда уезжать? За какими-то дальними туманами, за мечтой? Нет, только здесь он чувствовал себя в безопасности… Получил ли он ее, эту безопасность? Нет… Жизнь сорвалась и прошла мимо. И сейчас эта жизнь продолжала идти мимо него…

Старик снова прислушался – тихо плескалась волна, набегая на прибрежный камень. Он опустил голову на грудь… И вновь мысли его потекли, высвобождая чувства и настоящие, истинные порывы и намерения, из которых состояла его жизнь… Или он так ее сам составил ими. Теперь, на самом склоне своей жизни, он начинал осознавать, что ничто с человеком не происходит без его на то воли или согласия. Да… Потом в его жизнь вошли все эти пьянки и курортные гулянки. Нет, он сам намеренно впустил их в свою жизнь, чтобы заглушить собственную совесть… или мысли о собственной слабости… Он дожился и допился тогда уже до того, что, как-то, придя в себя после очередного загула-запоя, решил, что жить больше не будет. Он не был тогда еще истинно верующим и потому решил свести счеты с жизнью. Но понял, что не сможет уйти из жизни, еще хотя бы один раз, ни увидев ее. Где она тогда жила, он не знал, но решил, что найдет ее и увидит. Он нашел ее и увидел. Они встретились, и в очередной раз, хотя прошел уже не один десяток лет после их последней встречи, не смогли противиться своим чувствам. Она была уже одна, потому что незадолго до их встречи ушла все-таки от мужа, прожив с ним двадцать лет. В тот момент она фактически была свободна, и он сказал, что погибает без нее, что одна она держит его в этой жизни, что даже просто мысль о том, что она есть на Земле, все эти годы помогала ему не скатиться совсем вниз и не покончить с жизнью. Он хорошо помнит, как она посмотрела на него тогда – прямо и с непреклонной решимостью в глазах – как когда-то в юности; в ее глазах он не увидел жалости и сочувствия, но там отразилась такая готовность разделить с ним его бремя, что… он испугался. А она сказала – я помогу тебе, вместе мы справимся с твоей бедой. И они договорились быть вместе. И он сказал, что переедет в Петербург. А сам вернулся к себе в город и снова ушел в запой. От страха ответственности принять ее в свою жизнь. Или – что-то в своей жизни изменить.

Он всегда боялся по-настоящему впустить ее в свою жизнь. Он никогда этого и не хотел. Любить ее на расстоянии, страдать – вот в этом и состоял, как он считал, его удел. Почему? Он и сам никогда не мог ответить на этот вопрос… Чтобы она была недосягаемой мечтой для него? Но для чего? …Может, чтобы иметь право жалеть себя?.. Да… А быть с ней…

Да, он остался, снова остался здесь. Как и тогда, когда она покинула этот городок, окончив школу…

Воспоминания с новой силой накинулись на него. Чего больше было в этих воспоминаниях о ней – любви, горечи или чувства вины? Сейчас он испытывал только чувство невосполнимой утраты. Как и тогда… когда…

Она уезжала, вернее – улетала на самолете из городка. Она сказала ему – навсегда. Она сказала, что больше никогда не вернется сюда жить, что весь этот маленький городишка навяз ей в зубах: и с его небольшим пространством, и с абсолютно всеми знакомыми лицами, и с ничего не приносящей, вялой и пошлой курортной жизнью. Она сказала, что поступит учиться в самый престижный ВУЗ Ленинграда и что, если он хочет быть с ней, должен решиться и тоже приехать жить туда. Тогда они смогут быть вместе. Иначе – она начнет строить свою собственную жизнь, в которой для него больше не будет места.

«Бедная, – подумал с тоской в сердце он, – если бы могла она тогда знать, что ничего у нее из этого не получится, что будут они продолжать любить друг друга, хотеть друг друга; что, не смотря ни на что, вскоре снова начнут встречаться, изменяя своим семьям; что, поступая так, полностью разрушат в конце концов и свои жизни, и самих себя; что, возвратясь из армии, он начнет пить и превратится в алкоголика, а она через очень много лет все-таки разведется с мужем, хлебнет впоследствии немало страданий и будет доживать свою одинокую жизнь в воспоминаниях о нем, так же, как и он – о ней; что наступит старость и будет слишком поздно что-то менять; и даже не поэтому, не из-за старости, а потому, что разрушив так много в себе, не возможно будет хоть что-то создать в жизни вновь – просто не на чем уже будет создавать; да он, к тому времени не будет уже и хотеть этого… правда, он не решился ей тогда сказать об этом, но, кажется, она и так все поняла».

Он вспомнил, как они встретились много-много лет спустя, и он шел рядом с ней по этому вот, такому же весеннему лесу, и слушал ее признания о том, что так она хочет вернуться сюда навсегда, остаться жить здесь до конца своих дней и умереть, и быть похороненной на этом вот их городском маленьком кладбище над озером; как вынужден был сказать ей, что она слишком давно не была здесь и потому не знает – на этом кладбище уже никого давно не хоронят, а хоронят далеко за чертой города; что пусто в их городке сейчас и еще унылее стала жизнь, чем раньше; что зимой здесь и вовсе тоска смертная, и что, если она думает о возвращении сюда, то пусть не торопится с решением. На самом деле, он очень осторожно отговаривал ее. Он боялся. Боялся ее возвращения, боялся, что опять не сможет справиться со своими чувствами к ней, которые так никуда и не делись, боялся, что ее возвращение сюда до конца разрушит его, пусть и совсем не счастливую, жизнь; однако эта жизнь была у него, он привык к ней и смирился, и, как всегда, ничего не хотел менять. Но она возражала ему, говорила, что их городок всю ее жизнь продолжал сниться ей, что он продолжал и продолжает притягивать к себе как магнитом, что успокоение свое она сможет найти, только вернувшись сюда. А он вспоминал ее слова, сказанные ею так давно, уже теперь – в прошлом, двадцатом веке, о том, что она никогда-никогда больше не вернется в этот маленький, известный ей до тошноты вдоль и поперек, городок…

Она так и не вернулась сюда. Нашла ли она успокоение? И если нашла, то где? с кем? Он понял, что по-прежнему не желал ей счастья ни с кем другим, даже сейчас, когда его жизнь была на исходе, а ее жизнь давно уже оборвалась. Он не желал ей счастья ни с кем, хотя сам так и не смог подарить ей его.

Сейчас, глядя на весенний, несущийся стремительно, бурлящий поток, он подумал о том, что всегда знал, что зря манит ее к себе своими чувствами, с которыми и сам не мог совладать. Он знал о себе все, с самого начала: он не сможет справиться с ней, не сможет завладеть ею целиком, без остатка. Он не сможет удержать ее возле себя в повиновении только силой своего физического, чувственного воздействия на нее, и бывшего единственным на самом деле, истоком его таких мощных чувств к ней… Нет, конечно же нет – она притягивала его к себе еще и силой и цельностью своего характера, и он всегда знал, с самого начала, что выбрал кусок пирога себе не по зубам. Он всегда знал, что ни за что не согласится на брак с ней, поскольку брак этот будет слишком неравным для него – он всегда рядом с ней будет чувствовать себя только тенью, несмотря на плен физических чувств, в который она попадала, встречаясь с ним. Рядом с ней он никогда не сможет быть свободным от страха, что рано или поздно, это его чувственное, физическое воздействие прекратится, и она оставит его. Именно поэтому он полжизни истратил на то, чтобы, встречаясь со многими женщинами, доказывать себе, что он еще – в силе. А ею он так никогда и не завладел полностью, целиком, ее цельная натура для него так и осталась нетронутой, хотя и добился он в конце концов от нее согласия на физическое обладание ею. И это всегда, а теперь, на склоне лет – особенно, потрясало его, ввергало в гнев и заставляло ненавидеть ее, безумно любя, словно это она навсегда обманула его, и не желать ей счастья ни с кем. Хотя – нет… так сильно ненавидеть и гневиться на нее сейчас он уже был не в силах… Да и незачем уже было…

И она улетела…

Старик почувствовал, что очень устал. Эти воспоминания, от которых он никуда не мог скрыться, да и не хотел, вытягивали из него последние силы. Сегодня он еле-еле добрался до этой скамейки. Но не пойти сюда не мог: на такой точно скамейке, так давно, словно было это в другой его жизни, он первый раз, наконец, после месяцев и месяцев ожидания и томления, поцеловал ее; нет, не первый – первый был у нее дома, на кухне, быстрый и обжигающий; а на такой вот скамейке первый раз они поцеловались, это было уже их обоюдное стремление; на такой вот скамейке они тогда долго целовались, неясно осознавая, что наступал какой-то новый этап в их жизни, в его и в ее. И хорошо, что не могли они тогда знать, каким он будет… этот этап… Как оказалось, тогда они начали свой путь на Голгофу.

Он судорожно втянул в себя воздух и снова почувствовал спазм в сердце.

На берегу Немана

«Что ж теперь делать? Что сделано, то сделано… И жизнь прожита. Большая. И дети у меня есть, и внуки. И мать я свою здесь похоронил, не бросил. Только вот ее… Только вот с ней как же…»

Он понял, что из последних сил все же пытается оправдать себя, пытается не чувствовать себя виноватым, но в действительности – все время просит у нее прощения. Потому и воспоминания эти были такими и мучительными, и сладкими для него. Потому и забирали они постепенно из его тела жизненную силу. Он чувствовал, что идет к завершению своей жизни, и не хотел останавливаться.

…Да, она улетела тогда. Последнюю ночь они просидели на такой вот скамейке среди кустов акации и дурманяще пахнувших настурций. Было очень тепло, но он, как от простуды, почему-то потерял в ту ночь голос. На самом деле, он так стремился удержать ее в этом городе и так хорошо понимал, что не сможет этого сделать, он так хотел ее и так хорошо понимал, что не может обладать ею сейчас, он так стремился все это скрыть от нее, что полностью и лишился голоса. Но потеря голоса, как оказалось, в ту ночь еще больше обострила в нем желание. Даже сейчас, сидя на этой скамейке, он, старый и немощный, вдруг почувствовал, как то самое, жгучее и дурманящее голову чувство – острое желание обладать ею, поднимается в нем во всей своей первозданной силе и понял, что, видимо, так и умрет с ним, не получив облегчения и не насытившись, даже в своих мечтах ею, до конца. Неудивительно, что в ту ночь он потерял голос… Он почувствовал, как что-то неуловимое, странное произошло внутри его организма – такого он еще никогда не испытывал: какая-то пружина словно ослабла внутри, и сразу стало легче дышать. До этого момента его воспоминания давали ему только душевное напряжение, они давили на него ощущением огромной потери. А сейчас?

Старик торжествующе улыбнулся, глаза его вспыхнули, плечи распрямились, и резко, одним движением он откинул на спинку скамейки свое, до этого момента, сгорбленное тело. Отбросил палку. Глубоко, всей грудью, вздохнул и ликующе посмотрел вдаль, на противоположный берег реки, потом дальше – на кромку леса, где она соединялась с небом, и вдруг увидел ее любимое лицо, потом – взмывающий в небо самолет, уносивший ее от него… потом широкое небо распахнулось перед ним, а потом…! …он вновь увидел реку, бледно-голубое апрельское небо и услышал – тишину. Он прислушался к этой ароматной лесной тишине, и… снова увидел ее, идущую навстречу ему по школьному коридору: свет обволакивал ее, поднимал и уносил вверх, а она улыбалась ему и рукой манила за собой; он смотрел на нее, не отрываясь, и вдруг задохнулся от восторга и почувствовал, как восторг этот начинает приподнимать его, толкая вперед, к ней!.. «Прости».

И снова он увидел взмывающий в небо самолет! …и оторвался, наконец, от земли.

Он был реабилитирован.

…Вот уже в течение двух недель он каждый день приходил сюда. Как-то, это было в конце марта, он проснулся среди ночи от странной боли в груди. Сердце сжималось и разжималось, а не размеренно билось, как обычно. У него свело от боли под левой лопаткой, и он почувствовал, как начала неметь рука. Перехватило дыхание. Холодный пот выступил по всему телу. Его затрясло, а потом тело его обессилело. И появился Страх. Страх сначала затуманил сознание, а потом вдруг прояснил вспышкой: ему приснилась она – шла по школьному коридору навстречу ему, в коричневом коротеньком форменном платье с круглым маленьким воротничком, подшитым белыми кружавчиками, и в нарядном белом фартуке; в коридоре было очень светло от яркого весеннего солнца, светившего во все огромные его окна, и она приближалась к нему, вся сотканная из солнца, и позади нее тоже сиял свет, заполняя все пространство коридора, остававшееся за ней; она даже не шла уже, а плыла ему навстречу, и в какой-то миг он решил, что вот-вот она взлетит у него на глазах, и он упустит ее!..

И он проснулся с этой болью.

…Рука начала отходить, хотя в ее тканях что-то продолжало покалывать как иголочками – он все еще почти не чувствовал ее. Но сердце восстановило свой ритм, и страх смерти отпустил его.

«Неужели мне страшно умереть? А зачем я живу? Я продолжаю жить без нее. Если бы мне тогда сказали, что я всю жизнь проживу вдали от нее, без нее… Немыслимо, непостижимо. Невозможно. А вот, оказалось, как… И ее уже нет, а я все живу. Зачем?» – И с той ночи он почти перестал спать, потому что стоило ему прикрыть глаза, как перед ним вновь появлялась она – всякая, разная, такая, какой он знал ее в разные годы, но чаще всего к нему приходила юная она, как в пору начала их любви. Тогда он начал искать успокоения в воспоминаниях. И стал приходить на эту одинокую скамейку, почти его ровесницу, чтобы смотреть на воды реки, которую она так любила, и быть с ней, наедине с ней одной, у реки…

– Смотрите! Смотрите! Кто-то сидит там, на скамейке!

– Тише ты, чего разоралась? Может, человек отдыхает.

– Отдыхает? А почему он не шевелится?

– Потому что, может, думает?

– Нет, смотри, палка валяется… а он набок наклонился, голову задрал и не шевелится совсем…

Апрельское, бледно-голубое, очень высокое небо смотрело в его бледно-голубые, широко раскрытые, наполненные покоем, глаза.

***

Я поставила точку в своей очередной новелле и расплакалась. Я сидела и плакала. От сострадания к этому несчастному старику, к его какой-то замученной жизни и главное – я плакала от… от его тоски по ней – его единственной – тоски, пронзившей всю его жизнь, с которой он так и не захотел ничего сделать. Я плакала так, словно сама прожила его жизнь, которую описала, словно сама я была участницей этих событий и сама видела эти бледно-голубые, распахнутые в небо, в порыве все же достать! хотя бы – дотронуться – до своего счастья, глаза умершего старика.

«Вот она, жизнь человека. Ничего она не стоит без права любить и быть любимым, без возможности быть рядом с любимым и без отваги отстаивать это право и возможность; без права прощать и быть прощенным, без способности сострадать. Все эти хитрости, вроде профессии и любимой работы, богатства и почета и еще многих тому подобных вещей ничего не стоят, если не нанизаны они на любовь. Любовь – вот связующая нить всего. Любовь – вот основа основ жизни. Любовь, а не брак, не семья, если только не нанизаны они на искренние чувства людей их создающих, делает человеческую жизнь цельной и неуязвимой. И самого человека – тоже».

Я никогда не плакала раньше о своих литературных героях. Но этот старик, его исповедь самому себе, и особенно – конец его жизни, его смерть, только на пороге которой он получил от самого себя право на реабилитацию, – произвели на меня такое сильное впечатление, что я как будто забыла, что сама и создала его своим воображением. Не-е-ет, на этот раз он, мой литературный герой, заставил меня описать его жизнь и смерть, именно он вел меня от строчки к строчке, от страницы к странице к завершению новеллы. Это он водил моей рукой по бумаге. И это он заставил меня плакать.

И я вспомнила слова одного известного писателя, прочитанные давным-давно, в молодости: «Мои литературные персонажи живут своей самостоятельной жизнью. И каждый раз, когда я сажусь писать книгу, я не знаю, куда приведет меня мой литературный герой».