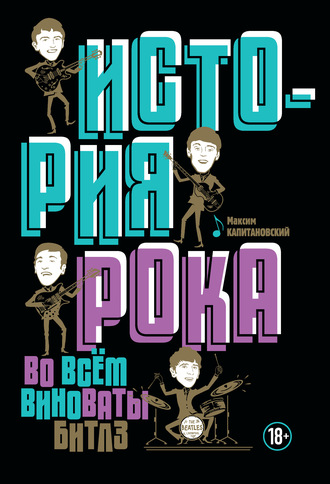

Максим Капитановский

История рока. Во всём виноваты «Битлз»

В той же Прибалтике на концертных площадках, так же как и везде, самыми главными начальниками являются пожарные, которые «от нечего делать» у световиков и директоров кровь пьют просто литрами.

На сцене происходит расстановка аппаратуры и подвеска прожекторных ферм. Тут же расхаживает Директор и всем руководит. Как любой директор, он в тонкостях не очень разбирается, но на работе «горит» и трудолюбие осуществляет.

Появляется стройная белокурая женщина в полувоенной форме, на высоком каблуке и с красной папкой – местная пожарница. С сомнением смотрит на цепи, фермы и, безошибочно обращаясь к Директору, говорит:

– Извиныте, пожалюйсто. А цепи выдержат, докумэнты есть?

Директор, равно как и все остальные, понятия не имеет, какие тут нужны «докумэнты», но (на то он и Директор) горячо заявляет, что выдержат и что есть любые документы, но в гостинице.

Пожарница:

– Извиныте, пожалюйсто! Пока не вижу докумэнт, концерт не начинается.

Директор бежит в какой-то кабинет, берет бумагу и на машинке быстро отпечатывает:

АКТ

об испытании цепей

ГОСТ ЦМ-21/324

от 25/5 1989

1. Испытание на разрыв в горизонтальной плоскости – 25 т

2. Испытание на разрыв в вертикальной плоскости – 23 т

3. В кислотной среде, вакууме, космосе и т. д. и т. п.

– всего девятнадцать пунктов. Подписал в трех местах, помял бумагу, даже ногой наступил и приносит «богине огня» якобы из гостиницы.

Очень убедительная бумага, но какие-то подозрения у женщины-капитана все-таки остались, и, чтобы их рассеять, она собрала весь свой эстонский сарказм и спрашивает:

– А не принадлежит ли эта грамота некоэму Филькэ?

Директор отвечает чистую правду (его-то самого Валерой зовут):

– Нет!

– Ну, тогда другое дело. Пожалюйсто.

Чем больше город, тем больше в нем начальствующих чиновников. Мы все вместе придумали начальственно-руководящую фамилию – Симак. Николай Иванович. И если что, то в какой-нибудь инстанции Директор как последний довод говорил:

– Как же так? Ведь нам сам Николай Иванович Симак обещал!

Срабатывало почти безотказно. Один начальник особенно упирался, не хотел подписывать какую-то бумагу. Тут Директор ему и ввернул:

– А ведь нам Симак обещал.

Тот берет ручку, подписывает:

– Ну, если я сам обещал…

В Красноярске прямо с самолета – на концерт. Потом вечером в гостиницу. На улице –35 градусов. В номерах тоже очень холодно. Буфет закрыт, холод, неустроенность, выпить хочется страшно.

Наскребли немного денег. Швейцар говорит:

– Нету у меня, сынки, с удовольствием. Попробуйте у таксистов, хотя их тоже сейчас шерстят.

После получасового топтания на морозе посинели все. Нет не только водки, но и самих такси. Только одна машина стояла с самого начала с работающим двигателем, так там водитель сразу раскричался, что сам не пьет и вообще с этим делом борьба. Собрались идти по номерам. Тут он говорит:

– Ладно, повезло вам (оказывается, полчаса приглядывался, не провокация ли), – для брата берег. Вижу, ребята хорошие.

И достает бутылку из двигателя. Она горячая, как кипяток. Прибежали в номер, но как горячую пить – мы ж не японцы какие. Маргулис говорит:

– А смекалка на что? Вы дуйте за стаканами, а я пока на форточку ее пристрою охлаждать

Через пять минут собрались, кто со стаканом, кто так, с открытым ртом. Маргулис потянулся к форточке, а бутылка – раз! – и за окно с 6-го этажа птицей.

Минуты полторы били его, потом смекалка свое взяла. Гурьбой все вниз (некоторые, кажется, прямо из окна) выбегаем. Ночь лунная, на белом снегу темное пятно выделяется, и давай этот темный снег жрать, только стекла выплевывали.

Никогда бы в жизни пять человек с одной поллитры такими пьяными не сделались. Вот!

Сразу хочу сказать, что общенародное мнение, будто артисты очень много пьют, ошибочное. Пьют точно так же, как и все остальные, а может быть даже чуть-чуть меньше.

В Магадане, после концерта, подходит мужик загорелый.

– Очень мне нравится, – говорит, – ваше солнечное искусство. Я моряк, на палубу бряк, желаю вас сегодня на корабль пригласить, ребята будут очень рады.

Мы посовещались и пошли втроем, а остальные спать: устали очень.

Корабль – немецкой постройки, в смысле ГДР. СРТ (средний рыболовецкий траулер), новенький, много автоматики. Команда собралась, 24 человека, только капитана не было: он с женой на берегу живет. Оказывается, пока они в море – сухой закон, а здесь сам бог велел. Мужик, который нас привел, коком оказался. Как начали они на стол метать: крабы натуральные, крабы запеченные, печень макроруса и т. д. Водка, конечно, рекой.

Слева от меня старпом сидит, серьезный мужчина – после капитана он здесь главный.

Сначала морячки все столичных артистов послушать хотели, потом сами разошлись – не остановишь. Рассказали историю о том, как у них на корабле два щенка жили: белый и черный. Тайком от капитана: он не любил животных. И как гад-капитан на них в плавании наткнулся и приказал выбросить за борт. А потом через неделю корабль в порт пришел, а на пирсе два мертвых щеночка рядышком: море выбросило. И как потом в течение месяца погиб один блондинистый моряк, другой – брюнет.

Нам-то после таких дел и крыть нечем.

Тут наш Саша вдруг увидел, что нам наливать стали меньше. Толкнул меня в бок – что, мол, за понты. Мы – в обиду. Старпом застенчиво объясняет:

– У вас же завтра два концерта, мы думали…

– Вы о нас не волнуйтесь, – говорим, – все в порядке.

Справедливость была восстановлена, и старпом, чокаясь со мной, тихо говорит:

– Ты не думай, мы добра хотели, а так все нормально. Я, кстати, сам с Питера буду.

Ну, я, чтоб ему приятное сделать, спрашиваю:

– Неужели с самого?!

– С самого не с самого, а с Парголова[2]. Ты вот что. Сейчас наши напьются и повезут вас в бухту Радости рассвет встречать. Я-то эти дела знаю: или на мель сядем, или вообще потонем, так что вы ни под каким видом! Сразу говорите, что завтра концерты. Мол, спасибо, но никак не можем, а то я эти дела знаю.

У меня к нему сразу возникло теплое чувство; остальным передал, те тоже с благодарностью посматривают.

Минут через пятнадцать после того, как возникло чувство, старпом вскакивает (чуть меня со стула не сбил), глаза выпучены, как у того макроруса.

– А ну, семь футов вам под киль! Свистать всех наверх, везем ребят в бухту Радости!

Мы, конечно: нет, спасибо, завтра два концерта и т. д.

– Никаких концертов! Отдать все концы в воду…

В общем еле-еле отбоярились. Провожали нас всем пароходом, договорились, что завтра они на первый концерт придут.

На следующий день на первый концерт никто из них не пришел.

Только после второго у служебного входа стоит один – морда вся расквашена, на груди разбитый фотоаппарат.

– Мне, – говорит, – повезло. Я у самого трапа заснул: идти было близко, – так что извиняюсь.

В «Машине» с этим делом всегда было очень строго: если выпить кто хочет, так только дома под одеялом. А если какой банкет солидный, то все выпьют по рюмочке, а потом Директор зыркнет глазом и объявляет:

– Спасибо большое! Мы больше не хотим! Мы практически вообще не пьем!

Очень на разных начальников и на иностранцев это сильное впечатление производило.

Но вот приехали мы в Испанию, в Барселону, по приглашению Коммунистической партии. Коммунисты тамошние не такие, как у нас: запросто в джинсах ходят и винцо испанское попивают. Сразу же устроили нам концерт в тюрьме, чтобы перед выборами престиж компартии повысить. Никогда не забуду. Сижу за пультом, а сзади мне двое испанских кабальеро в наколках в шею дышат, договариваются, каким способом меня моей советской шкуры лишить.

Ну, ничего, Бог миловал. На следующий день культурная программа: рыбный ресторан, прогулка по городу и т. д.

Мы поначалу-то продолжали обычную «дуру» гнать, типа – спасибо, у нас это дома есть. А потом смотрим: они обижаются. Оказывается, чтобы нас хорошо принять, деньги со всех коммунистов провинции собирали. Мы быстро доказали Директору, что так вести себя – просто свинство, и стали пить и есть, как нормальные провинциальные гуахиро, приехавшие в столицу за сеном.

Общение осуществлялось через переводчицу, молодую девочку, не знающую ни слова по-русски. Она немного говорила по-английски и переводила со своего шикарного испанского на свой слабенький английский, а мы с ее слабенького английского – на свой слабенький русский.

Около двух часов ночи она решила показать ночной бар, где, по ее словам, работал самый лучший бармен города. Он на память знает полторы тысячи рецептов коктейлей, и от головной боли, и для повышения потенции, и – самое главное – имеет под рукой все, чтобы эти самые коктейли воспроизвести.

Я этим вопросом особенно заинтересовался, и вот она меня подводит к стойке, а ребята пошли стол занимать.

Мужчина лет пятидесяти, с благородной сединой, зовут Мигель, наверное, в юности был жонглером, потому что стаканчики, бутылки и шейкеры у него над стойкой так и летают.

Он говорит:

– Буэнос ночас.

А я на всякий случай:

– Патриа о муэрте!

Девушка объясняет, что вот, мол, Макина де Тампо – советика. Я через нее наврал этому Мигелю, что еще в Москве о его чудном искусстве слышал.

Он рад, предлагает какой-нибудь коктейль за счет заведения. И тут я с ужасом понимаю, что не знаю ни одного названия – вертятся в уме «Даури» какие-то (это я позже вспомнил, что «Дайкири» – Хемингуэй очень любил).

Бармен показывает, что ничего страшного, может, у сеньора какой свой рецепт имеется?!

Я смотрю: – у него за спиной бутылок триста сверкают, и все незнакомые. Наконец любимый силуэт гостиницы «Москва».

Показываю на «Столичную» и три пальца. Он смотрит с уважением, наливает в узкий стакан. А ведь надо-то коктейль, да и на три пальца маловато будет.

Смотрю: – опять знакомая бутылка, джин «Бифитер», я такой у Макара на даче видел, там мужик на этикетке идет с палкой и в шляпе.

Чуть-чуть «Бифитера» – бармен улыбается: оценил мой тонкий вкус, собака. Опять маловато. Тут уж я, не мудрствуя лукаво, говорю:

– Давай еще две бульки «Столичной», и хорош!

А потом для пафоса два кубика льда и соломинку.

Он доволен, я тоже. «Грациас!» – и пошел. Пока шел до стола, все это выпил.

Бармен еще немного с нашей девушкой поговорил, она к нам присоединилась, а он собрался мой коктейль повторить – видно, в новинку ему.

Воровато озираясь, налил водки, джина, потом опять водки, попробовал – вроде не понравилось; потом просиял: конечно, а два кубика льда-то забыл. Положил два кубика, размешал, попробовал.

– Тьфу, – говорит по-испански, – какая гадость.

Так этого рецепта он в свои полторы тысячи и не записал.

Сам виноват: не надо было размешивать.

Проходит два дня. Все очень хорошо, сыграли еще один концерт, но, по мнению Директора, очень хорошо – значит плохо. Любимое выражение его было: «Что, жить хорошо стали?» Собирается собрание. Выступает Директор:

– С этого дня за границей могут пить только Андрей Вадимович, Александр Викторович и я, ваш покорный слуга. Остальные, то бишь Капитановский, Ефремов и Зайцев, выпивать права не имеют, штраф 700 песет.

Я прямо чуть сигарету не съел. Что же это такое? Деление на «чистых» и «нечистых»? Заяц потом отошел в сторону, шепчет:

– Пил, пью и буду пить!

А жили мы в симпатичной трехэтажной гостинице. Я в одном номере с Директором. Потолок у нас покатый, типа «мезонин», и в нем окно имеется, на крышу выходит.

Приходим в номер, я молчу: обижаюсь. Директор говорит:

– Ну чего ты? Тебе ж не пятнадцать лет!

Я: – Что за дела? Почему это Макару, и Кутикову, и тебе можно, а мне, к примеру, нельзя? Что за дискриминация такая?

– Потому что Андрей меру знает, и за Кутиковым никогда ничего этого замечено не было. А я вообще, как ты знаешь, мало пью; ты же взрослый человек, а на тебя Зайцев смотрит.

Я говорю:

– Ты еще взрослей меня.

Он еще минут двадцать мне вкручивал, потом дверь запирает, достает «Лимонную» с винтом, которую из Москвы для контакта с Испанской компартией привез:

– На, наливай, пойми меня правильно.

Я смягчился, думаю: может, прав, – и тут кое-что в окне замечаю.

– Валер, – говорю, – у тебя среди родственников не было сердечных болезней?

Он говорит:

– Вроде нет, а что?

– Ты присядь, на всякий случай, – он садится, – а теперь обернись.

В плафоне над нашими головами двое «чистых», Андрей Вадимович и Александр Викторович, сидя на крыше, высунув языки, делают нам всякие рожи, видимо, «трезвые» абсолютно.

Директор посмотрел, спал с лица, говорит:

– Налей-ка, брат, мне тоже.

Так в Испании закончилась борьба за трезвость. Но потом в Союзе сильно продолжилась.

Директор вообще обожал собрания собирать и всякие судилища устраивать.

Приходит однажды на Росконцерт бумага из милиции: вот, мол, ваш работник Гуренков был задержан у станции метро, за киоском: мочился в неположенном месте.

У нас собрание сразу, суд. А происходит между концертами, все есть хотят, но Директор настроен решительно. Наша костюмерша Танечка протокол ведет, подсудимый Гуренков, по кличке Дед, на скамье сидит. Директор прокурором выступает.

Дед – он, вообще-то, рабочий, колонки у нас таскает. Судить его можно как хочешь.

Директор долго прокурорствовал, описывал преступление Деда, потом говорит:

– Ну, что, Гуренков, можешь сказать в свое оправдание?

Деду самому смешно, но говорит чистосердечно:

– Трезвый был. Искал туалет, сил больше не было, зашел за метро «Текстильщики», а там менты меня и ждали.

Директор говорит:

– Ну, кто хочет выступить? Случай безобразный…

А все на часы смотрят, как бы в буфете до концерта бутерброд перехватить.

– Нам это дело осудить надо. Позор проклятому Гуренкову. Вот Андрей Вадимович в такой ситуации так бы не поступил, правда, товарищ Макаревич?

Макар, индифферентный, говорит, глядя на часы:

– Ну, почему?! Вот мне однажды приспичило, я зашел за Министерство культуры…

Так Деда и не расстреляли.

А в Испании еще случай был. Пошли мы с Андреем как-то вечером по Барселоне погулять. Он, когда настроение хорошее, даже в Союзе меня гулять берет, а уж в Барселоне сам Бог велел.

В общем, оделись во все чистое, я даже брюки белые надел, и пошли. Ходим по центральному бульвару, впечатления впитываем, благо их полно, – вот оно, счастье-то.

Кругом акробаты всякие, фокусники и вообще большой праздник. Андрей идет, радуется, что не все прохожие его узнают и с автографами не надоедают, рассказывает мне, какая тяжелая жизнь у знаменитостей.

И тут как раз из толпы девица длинноногая к нам бросается. Андрюшка приосанился, за ручкой потянулся, а девица у меня на шее повисла, щебечет что-то на разных языках:

– Френч? Инглиш? Америка? – Все старается выяснить, из какой страны такой видный парень, как я, приехал.

– Амур, амур, – говорит и на соседнее здание показывает: там, мол, у нее девичья светелка.

И вот здесь-то я начинаю соображать, что, возможно, она попросту несчастная проститутка, вынужденная в условиях суровой испанской действительности продавать за кусок хлеба свое барселонское тело.

Честно говоря, у меня до этого уже было несколько знакомых девушек, но мы же за границей, нам же нельзя, а уж когда я почувствовал, что она правой рукой меня особенно сильно за шею обнимает именно в том месте, где у меня замочек от моей тоненькой золотой цепочки расположился, тут я совсем против проституции настроился. Мужественно оторвал ее нежные руки от своей цепочки.

– Баста, – говорю, – никаких амуров.

Она огорчилось, но не сильно, и по принципу «с драной овцы – хоть шерсти клок» говорит, в смысле: мужчина, угостите папироской.

А это – всегда пожалуйста! Дал ей сигарету «Родопи» – пусть хоть насмерть отравится. У нее, у гниды, и огня не оказалось, дал.

Наконец она отвалила, мы дальше пошли. Я вздохнул облегченно: фу ты, напасть какая, ну, будет хоть о чем друзьям рассказать. Чувствую себя легко, а особенно легко себя чувствует моя левая рука, на которой еще недавно на ремешке красовались скромные часики «Картье», а тут – как испанская корова языком слизнула.

Кинулся назад, да девки той уж и след простыл.

Правда, я ее на следующий день видел: стоит на том же бульваре с четырьмя здоровенными громилами, смотрит на меня нагло. А у мужиков ейных глаза выпучены, как у тех быков, что в Испании на каждом углу за красными тряпками гоняются, – пришлось сделать вид, что первый раз ее вижу. Но все ровно, когда проходил мимо, улучил момент и подмигнул ей смело: носи, мол, на здоровье.

Через два дня я вынужден был новые часы купить, на таком мощном браслете, который можно только вместе с рукой оторвать. С тех пор много проституток пыталось с меня часы сорвать, ни у кого не вышло.

Я даже сейчас все это пишу, а часы те с браслетом на мне как гвоздями прибиты.

Покупка часов сильно подорвала мои финансовые возможности. Очень хотел я в Испании курточку себе купить на молнии. Люблю на молнии: вжик – и готово. Но на оставшиеся деньги смог позволить себе только на кнопках. Кнопки такие тугие, стал застегивать и два ребра сломал.

Счастливые часов не наблюдают.

Пшикер

«Непобедимая и легендарная,

В боях познавшая радость побед…»

(Из песни)

Наши мне про Пшикера все уши прожужжали: Пшикер то, Пшикер это, – но посмотреть его в деле все никак не удавалось.

А дело было вот какого рода. Значит, отбывал у нас воинскую повинность один такой солдат – Пшикер. Фамилия ему была Афиногенов, а Пшикером его солдаты прозвали за особую военную манеру выражаться.

Вот, например, идет старшина, все солдаты прячутся: как бы от него какой приказ не вышел, – и как на грех Афиногенов из-за склада № 3 по своим делам выходит. Ну, старшина натурально:

– Воин, ко мне, аллюр три креста.

Афиногенов – делать нечего – подходит, ест глазами начальство. Старшина говорит:

– Слышь, Афиногенов, так тебя растак, значит, сейчас пойдешь к Парфенову, так его растак, возьмешь это белье долбаное с каптерки, так ее растак, и шмелем к майору Сурову, так его растак, в его замудонскую контору (так ее растак. – Примеч. авт.). Там берешь шесть комплектов и пулей ко мне, так меня растак. Понял, собака?!

У Афиногенова глазки голубенькие, вытянулся молодцевато:

– Есть, никак нет, виноват, так точно, товарищ командир!

И пошел курить анашу.

Старшина для порядку ему еще вслед крикнул:

– Смотри у меня, черт немытый! – Некоторое время постоял и сам пошел обедать.

Прошло дней десять. Ни старшина, ни сам Пшикер о белье (так его растак), естественно, и не вспомнили.

Потом встретились случайно. Тут за мной прибегают:

– Идем быстрее, Капитан, там Пшикер со старшиной разбирается.

В самое время поспели. Старшина ноги расставил, собой любуется, говорит грозно:

– Афиногенов, так тебя растак, урод в жопе ноги, ты у меня на дембель инвалидом поедешь. Где белье? Чмо ты китайское!

У Пшикера глазки небесные, бровки домиком, весь такой складненький:

– А я, товарищ старшина, все как вы сказали. Пошел, значит, белье, пшикер, лежит где. Там, пшикер, он ой! Страшное дело, какой пшикер. А я как на духу, пшикер. Белье, пшикер, Парфенов, Парфенов и Парфенов, пшикер, пшикер, товарищ, пшикер, старшина, пшикер. В общем, все, как вы сказали.

Старшина подумал минутку, осмотрелся, потом говорит:

– Чего?!!

Афиногенов доброжелательно:

– Ну я же вам объясняю! Пошел я, пшикер, туда-сюда, пшикер, белье-то надо, как вы приказали, пшикер. Вот какие дела, а пшикер – он там… Я говорю: «Сам товарищ старшина, пшикер, шесть комплектов пшикера», – а майор, пшикер, так точно, согласно уставу, белье, пшикер, в общем, благодарю пшикер за службу, пшикер и пшикер.

И пошел курить анашу.

Старшина немного постоял, кулаком загрозился для страху и опять вслед крикнул:

– Ну я, бля, твоему майору!.. – Махнул рукой и пошел обедать. Подошли ко мне мои орлы однополчане, рот закрыли, говорят:

– Понял службу, салага?

– Понял, – говорю, – более или менее, а почему у старшины «Растак» – кликуха?

А вообще-то Пшикера все офицеры почему-то старались избегать.

Капитан-то – это не звание у меня было, а прозвище, и родилось оно так.

Попал я однажды в военный госпиталь по подозрению на дизентерию – тогда половина полка животом мучилась. Ну, привезли меня ночью, положили в палату до утра. Лежу, сильно удивляюсь: палата на двух человек, на второй койке кто-то спит, одеялом укрывшись, на полу – ковер, на подоконнике – цветы, на тумбочке – небольшой телевизор! Ну, думаю, наконец-то наши солдатики дожили до нормального отношения. Уснул сладко, знамя полка снилось.

Утром будит сестричка: халатик крахмальный, каблучки-туфельки, – лезет теплой ладошкой за пазуху:

– Товарищ капитан, поставьте градусничек.

Я говорю:

– Ошибочка вышла: рядовой я.

Она улыбается:

– Никакой ошибочки, у нас все четко. Вот у меня написано: Капитан Овский.

В общем, через 20 минут я уже на 3-м ярусе в бараке с ребятами за дембель базарил.

А до этого у меня вообще кличка была – ВРАГ. Я до армии в «Машине времени» играл на барабанах. Очень известная уже тогда была группа, хотя и официально не признанная. И вот уже после того, как меня предательски забрали буквально в один день, в одном гэдээрошном журнале FREI WELT появляются статья и крупная фотография «МАШИНЫ»: А. Макаревич, А. Кутиков, М. Капитановский, С. Кавагоэ – по-немецки написано, но все ж даже после военной академии прочитать можно. И вот ребята меня решили порадовать в моем далеком пограничном районе – выслали бандерольку с журналом.

Через каких-то два с половиной месяца вызывают меня в штаб. Большинство солдат за два года ни разу даже близко к штабу не подходят, а я еще на четвертом месяце – довольно страшновато. Военная комната: сейф, шкаф у двери, стол и еще шкаф в углу. Двое очень крупных мужчин в форме. На столе какой-то немецкий журнал. Мужчины – замполит майор Криворот и высокий капитан-пропагандист (была такая специальность). Я стою, они курят. Потом спрашивают ласково:

– Кто будете?

Я приободрился:

– Воин Советской армии и флота Максим Капитановский, по вашему приказанию прибыл.

– Что же ты, сукин кот, не поставил нас в известность, что был в ФРГ, у них же Бундесвер.

Второй, глядя в потолок, говорит:

– А ну-ка, Саш! Позвони в дивизию прокурору.

Я в страхе бормочу:

– Товарищи маршалы, какая ФРГ? Я же в немцев только в детстве играл, и то на стороне русских.

– Не надо петь военных песен, – это капитан-пропагандист.

– ФРАЙ ВЕЛЬТ – это свободный мир, как сам думаешь, Николай Иваныч?

Тут шкаф в углу говорит:

– Я тя научу родину любить, ты – не советский воин, ты – враг; я таких в сорок втором своей рукой к стенке ставил и… – Выходит из тени на середину комнаты – чистый Вий. – Хорошо, что мы почту проверяем, а то мамаши несознательные то колбасу пришлют, то фотку бабскую, а враги тут как тут притаились.

Вышел к столу: косая сажень в плечах, ремни поскрипывают – командир полка Рекс. Штаны на библейском месте топорщатся – я его тут же прозвал Эрекс, но не прижилась шутка: тонко очень.

Ничего мне за это не было, даже журнал через полгода отдали, только, бывало, Рекс около оркестра (я тогда уже в оркестре служил) пройдет.

– Как, – говорит, – Враг, совсем империалистам продался?!

Мы, конечно, все «ха-ха» включаем.

– Рады стараться, товарищ полковник.

Так вот, я сначала Врагом обретался, а уж потом Капитаном.

О Рексе – особо. Потрясающий мужик был. «Рекс» – это тоже кличка (уж не знаю за что!). У нас с ним отношения на короткой ноге. Не моей, конечно, – у него-то на три размера больше, чем тот год, когда он якобы всех к стенке ставил.

Я, вообще-то, его возраст прикинул – получалось, что в 42-м ему было от силы года четыре, так что своей рукой к стенке он мог ставить разве что ночной горшок. Но я привык людям верить, поэтому на всякий случай его побаивался.

И вот вызывает он однажды меня в ту комнату. Там майор Криворот и полный набор шкафов и сейфов. Рекс:

– Ты, Враг, знаешь «Комсомольский прожектор»?

Я мысленно упал в грязь его лицом, но говорю:

– А как же, не у Пронькиных на даче (но в уме).

– Тут комиссия, штык ей в брюхо, через два дня. Замполит сказал, что ты рисуешь, как мороз на оконном стекле. Вот тебе фотоаппарат старлея Митрохина, ему жена из Новосибирска привезла, ну, та, которая потом с прапором Акишиным сбежала, но ты этого знать не можешь. Так вот: две пленки, аппарат, иди и снимай недостатки, потом пойдешь в клуб к Антсу Аарэ, к этому чухне, к врагу, которого я в сорок втором ставил и не поставил. Он фотки напечатает, и вообще, а ты – «Комсомольский прожектор»… Одна нога здесь – другая там.

Я: – Есть, никак нет, виноват и служить легче будет!

– А щит стоит возле КПП – ржавая такая железяка, а то я тя своей рукой…

Впервые работа по нутру, иду с фотоаппаратом, как кинооператор Кармен, радуюсь, навстречу Пшикер.

– Ну, что, – говорю, – Пшикер, как оно, белье-то? – Настроение у меня хорошее. Он посмотрел холодно.

– Пшикер, – говорит и пошел курить анашу.

Я потом с ним после дембеля встретился, ни разу этого чудного слова от него не услышал. Правда, он тогда вообще молчал.

Так вот, перво-наперво я достал два листа ватмана, склеил, пошел на КПП на «Прожектор» посмотреть: на двух столбиках стоит неправильной формы металлический лист. Ничего не понимаю. Покурил! Ага, вижу: контур Воина с прожектором просматривается, и еще место для недостатков. Достал краски, освежил – Воин классный, красномордый, в одной руке прожектор, другая на недостатки указывает.

Ну что вам сказать? Недостатки хорошие. И овощехранилище, где картошка гниет, и коровы на территории, и женщины гражданские с авоськами через полк на автобус дорогу срезают. А на КПП приказ вышел: баб не пускать; часовые родины насмерть стоят, правда, пять метров в сторону забор кончается и бабы там вперемежку с коровами проходят.

Я пал на колено, как перед невестой, сфотографировал.

Увлекся, два дня не обедал, наконец эстонский рыболов Аарэ – «печальный пасынок природы» – выдал мне 32 фотографии (из 64 совсем неплохо). Очень хорошо они легли на ватман – приклеил, отошел, как художник Куинджи от полотна «Ночь на Днепре», посмотрел: текста явно не хватает. А я же еще и поэт. Мне стихи написать – что Рексу двух дембелей отоварить.

Под каждой фоткой подписываю фломастером.

Про баб:

С авоськой женщин от прохода

Гоняет смелый часовой.

А вся рогатая порода

Проходит за его спиной.

Фото: около Генштаба в канаве лежит пьяный мужик, гражданский. Стихи:

Совсем недалеко от штаба,

Там, где стоит наглядный щит,

Лицом к забору – к людям задом

Мужчина выпивший лежит.

И дальше – больше. Так я в недостатках поднаторел, что уже устно готов был комиссии докладывать. Ну ладно, поставил последнюю точку, полюбовался.

Жалко, думаю, посмотрит прохожий или какой-никакой китаец и плохо подумает, а ведь и достоинств полно. Вот, к примеру, два месяца назад была жестокая и бескомпромиссная борьба за чистоту. Рекс так и сказал:

– Как увижу окурок на территории, так сразу его своей рукой и так далее. Короче, хоронить будем.

Не совсем было понятно, кого хоронить, но все равно по тону неприятно.

На следующий день окурок был сразу найден Рексом прямо на ступеньках штаба. Хороший окурок, от «Явы» с фильтром – такой на солдатской кухне целую луковицу стоит. Сразу тревога – свистать всех наверх, а некоторых вниз, построение полка, парадный взвод с оружием. Четыре сержанта держат простыню, посередине лежит многострадальный окурок, весь полк похоронным шагом (Рекс впереди) выходит в сопки на 4 км и хоронит усопший окурок под оркестр и выстрелы парадного (он же погребальный) взвода.

Отличные достоинства.

Постоял у «Прожектора» минут 20, труба пропела – святое, – пошел обедать.

Как потом выяснилось, комиссия прибыла через час, и, хотя половина полка два дня для их банкета грибы в сопках собирала, дальше «Прожектора» не пошла: аккуратно сняли и удалились.

Дня через три сидим с ребятами в каптерке, курим – кто анашу, кто так, всякую дрянь. Разговоры ленивые. «Три П» – Петр Петрович Пунтусов – говорит:

– У нас в Барнауле строго. Вот меня под Восьмое марта женщины из нашего барака послали за водкой. Я купил две бутылки, еду обратно на автобусе, бутылки в сетке – все видят, а в автобусе один мой знакомый с приятелем, я схожу, они за мной, здоровые черти: «Петь, дай бутылочку!» Я говорю: «Не, женщины просили». Они: «Мы твоих женщин…» Потом этот приятель хвать у меня сетку, хрясь об землю – одна вкусная и вдребезги. Я: «Вы чего?» – тут мой знакомый как даст мне в рыло и челюсть сломал.

Мы посочувствовали, как могли, спрашиваем: и все? Так и кончилось?

А Петя встает (он приноровился отруби в столовой забирать и в деревню продавать, наверно, уже пора было отруби везти) и пошел, зевнул так жизнеутверждающе:

– Ну почему? Ребятам знакомым сказал…

– Ну и как, набили едало-то?

Петя потянулся, говорит:

– Да не, убили на хуй.

Тут как раз и прибегают:

– Капитан, тебя Рекс сотоварищи ужас как ищут, давай ремень.

Рекс, значит, был подполковник, но требовал чтобы полковником звали. Говорят, раньше, когда учил кого-нибудь из солдат родину любить, то мог свободно дать в курятник или даже ногой пнуть, чтоб служба медом не казалась.

Вот только однажды сунул он одному прапору в зубы, между прочим, выпускнику консерватории, факультета военных дирижеров, руководителю хора жен офицеров, а тот потом по запарке в хоре жене командира дивизии в песне «Красная гвоздика – спутница тревог» вместо первой партии вторую предложил. Тут-то все и открылось. Комдив вызвал Рекса и сказал: «Нехорошо». С тех пор Рекс прямого рукоприкладства избегал.

Но вызовет, бывало, какого-нибудь замудонца к себе в кабинет и начинает: «Я тя своей рукой… враг…» и т. д. А как доведет себя до состояния, что прямо из сапог выпрыгивает, то тут уж хватает за ремень и то об сейф приварит, то об схему трехгодичного победоносного рейда полка от деревни Козловки до пункта N (всего 5 км) – в общем, приятного мало.

Но на каждое командирское действие есть свое солдатское противодействие.

Вот они мне и говорят: «Давай ремень». Я уже все знаю, ремень даю. Ремень солдатский имеет одну особенность: его длину можно менять в зависимости от того, где служишь. К примеру, если хлеборезом, то – ВО, а если кочегаром, то – во.

Вот мне и делают ремень длиной сантиметров тридцать, потом два мордоворота его на мне застегивают и синего, как альпиниста от кислородного голодания при покорении Монблана, ведут под руки к Рексу.

Там на ковре стою, ну ничего не соображаю. Воспринимаются только отдельные слова: родина, сорок второй год, моя мать, прожектор, снова моя мать.

Пальцы у него толстые, кулаки, как бочонки, – эх, с каким бы удовольствием он меня по бивням звезданул, но вроде как нельзя, так он хвать за ремень. А у меня талия, как у балерины Плисецкой, когда она только что шесть лишних кг сбросила. За ремень-то никак и не ухватишь.