М. Л. Гаспаров

Собрание сочинений в шести томах. Т. 6. Наука и просветительство

Больше всего мучился Бобров из‐за одной только своей дурной славы: считалось, что это он в последний приезд Блока в Москву крикнул ему с эстрады, что он – мертвец и стихи у него – мертвецкие. Через несколько месяцев Блок умер, и в те же дни вышла «Печать и революция» с рецензией Боброва на «Седое утро», где говорилось примерно то же самое; после этого трудно было не поверить молве. Об этом и говорили, и много раз писали; С. М. Бонди, который мог обо всем знать от очевидцев, и тот этому верил. Я бы тоже поверил, не случись мне чудом увидеть в забытом журнале, не помню каком, чуть ли не единственное тогда упоминание, что кричавшего звали Струве. (Александр Струве, большеформатная брошюра о новой хореографии с томными картинками.) Поэтому я сочувствовал Боброву чистосердечно. «А рецензия?» – «Ну что рецензия? – хмуро ответил он. – Тогда всем так казалось».

Как это получилось в Политехническом музее, для меня стало понятнее из записок О. Мочаловой, которые я прочел много позже (РГАЛИ, 272, 2, 6, л. 33). После выходки Струве «выскочил Сергей Бобров, как будто и защищая поэзию, но так кривляясь и ломаясь, что и в минуту разгоревшихся страстей этот клоунский номер вызвал общее недоумение. Председательствовал Антокольский, но был безмолвен». Кто знает тогдашний стиль Боброва, тот представит себе впечатление от этой сцены. Струве был никому не знаком, а Боброва знали, и героем недоброй памяти стал именно он.

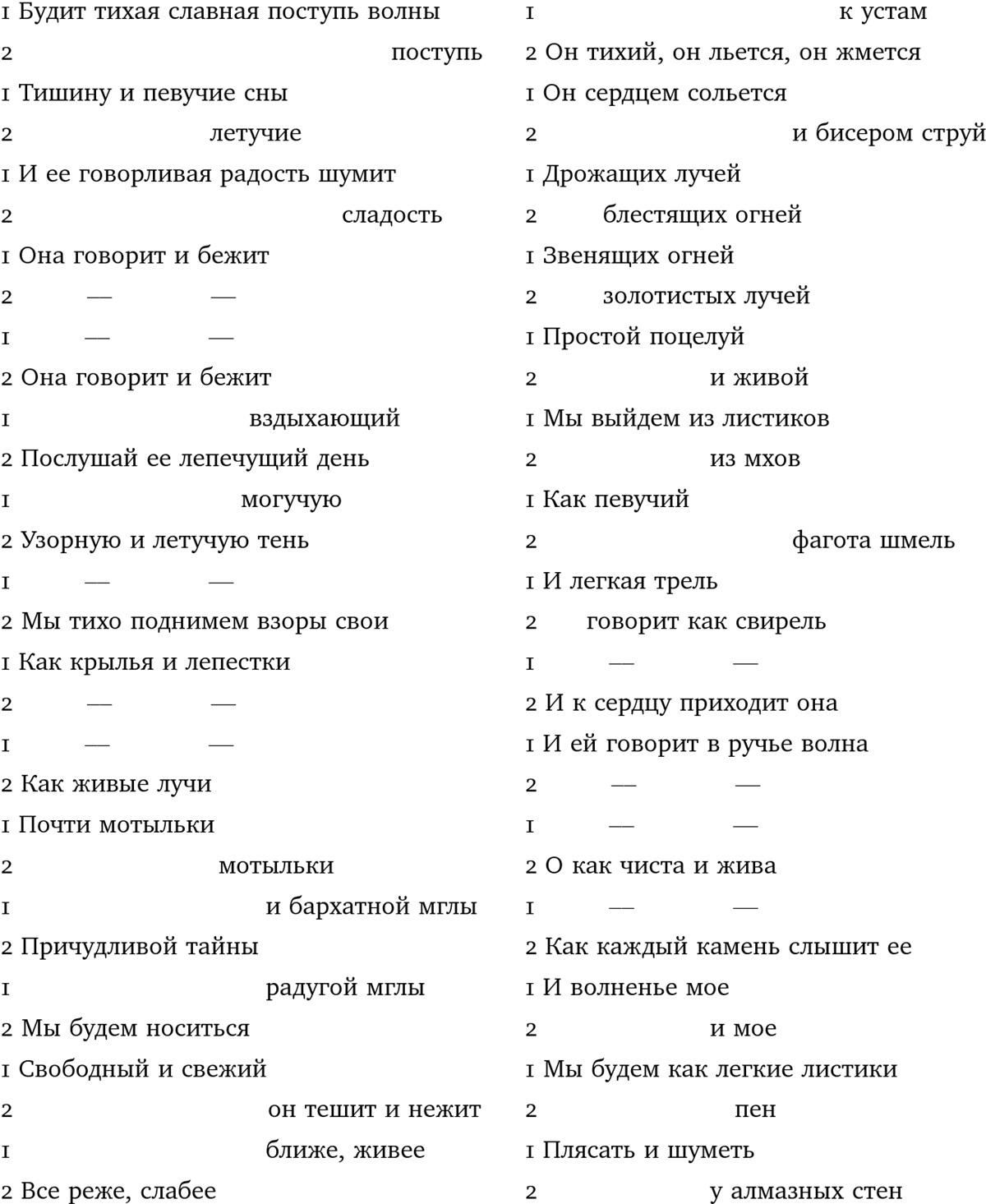

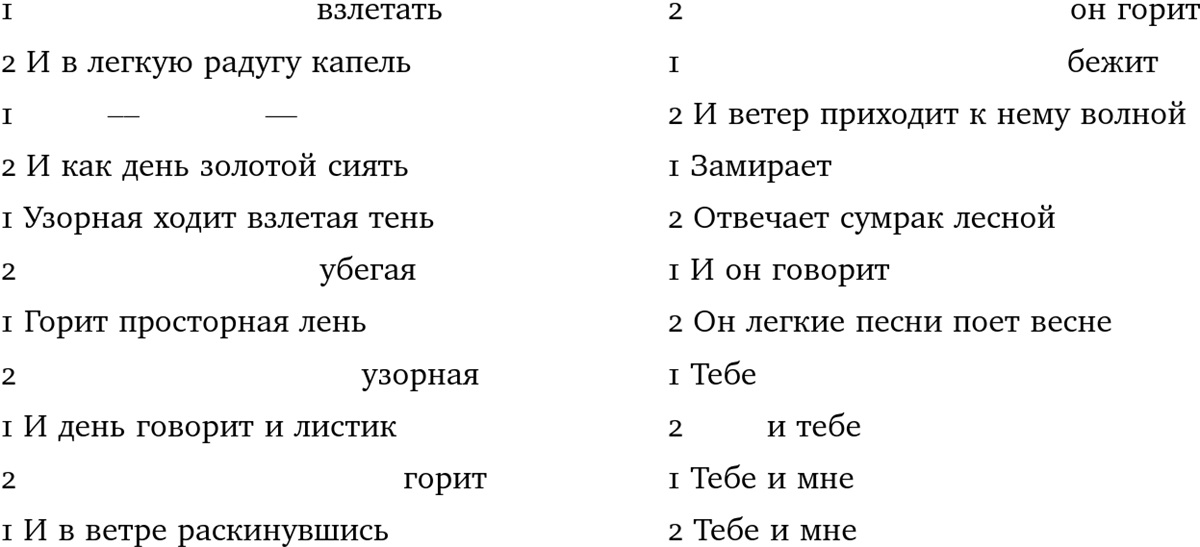

Собственные стихи Боброва были очень непохожи на его буйное поведение: напряженно-простые и неуклюже-бестелесные. На моей памяти он очень мало писал стихов, но запас неизданных старых, 1920–1950‐х годов, был велик. Мне нужно было много изобретательности, чтобы хвалить их. Но одно его позднее стихотворение я люблю: оно называется «Два голоса» (1-й – мужской, 2-й – женский), дата – 1935. На магнитофоне было записано его чтение вдвоем с Марией Павловной: получалось очень хорошо.

Проза его – «Восстание мизантропов», «Спецификация идитола», «Нашедший сокровище» («написано давно, в 1930‐м я присочинил конец про мировую революцию и напечатал под псевдонимом А. Юрлов») – в молодости не нравилась мне неврастеничностью, потом стала нравиться. Мне кажется, есть что-то общее в прозе соседствовавших в «Центрифуге» поэтов: в повестях Боброва, в забытом «Санатории» Асеева, в ждущих издания «Геркулесовых столпах» Аксенова, в ставшей классикой ранней прозе Пастернака. Но что именно – не изучив, не скажу.

Одна его книга, долго анонсировавшаяся в «Центрифуге», так и не вышла, остались корректурные листы: «К. Бубера. Критика житейской философии». Где-то, по анонсам, было написано, что это был первый русский отклик на философию Мартина Бубера. Это не так: «К. Бубера» – это Кот Бубéра (так звали кота сестер Синяковых, сказал мне А. Е. Парнис), а книга – пародия на «Кота Мурра», символизм и футуризм, со включением стихов К. Буберы (с рассеченными рифмами) и жизнеописанием автора. Последними словами умирающего Буберы были: «Не мстите убийце: это придаст односторонний характер будущему». Мне они запомнились. Таким образом, и тут вначале был Гофман. Через двадцать с лишним лет после смерти Боброва мне удалось опубликовать «К. Буберу» (с небольшим моим предисловием) в Америке, в Стэнфордском университете.

Из переводов чаще всего вспоминались Шарль ван Лерберг, которого он любил в молодости («Дождик, братик золотой…»), и Гарсиа Лорка. Если бы было место, я бы привел здесь его перевод «Романса с лагунами», о всаднике дон Педро, он очень хорош. Но больше всего он гордился стихотворным переложением «Поэмы о поэте» Сы Кун-ту, двенадцатистишия с заглавиями: «Могучий хаос», «Пресная пустота», «Погруженная сосредоточенность», «И омыто, и выплавлено», «Горестное рвется» и т. д.

«Пришел однажды Аксенов, говорит: „Бобров, я принес вам китайского Хлебникова!“ – и кладет на стол тысячестраничный том, диссертацию В. М. Алексеева. Там был подстрочный перевод с комментариями буквально к каждому слову». В 1932 году Бобров сделал из этого поэтический перевод, сжатый, темный и выразительный. «Пошел в „Интернациональную литературу“, там работал Эми Сяо, помните? такой полпред революционной китайской литературы, стихи про Ленина и прочее. Показываю ему, и вот это дважды закрытое майоликовое лицо (китаец плюс коммунист) раздвигается улыбкой, и он говорит тонким голосом на всю редакцию: „Това-ли-си, вот настоящие китайские стихи!“» После этого Бобров послал свой перевод Алексееву, тот отозвался об Эми Сяо: «профессиональный импотент», но перевод одобрил. Напечатать его удалось только в 1969 году в «Народах Азии и Африки», стараниями С. Ю. Неклюдова.

Мария Павловна рассказывала, как они переводили вместе «Красное и черное» и «Повесть о двух городах»: она сидит, переводит вслух на разные лады и записывает, а он ходит по комнате, пересказывает это лихими словами и импровизирует, как бы это следовало сочинить на самом деле. И десятая часть этих импровизаций вправду идет в дело. «Иногда получалось так здорово, что нужно было много усилий, чтоб не впасть в соблазн и не впустить в перевод того, чего у Диккенса быть не могло». Мария Павловна преклонялась перед Бобровым безоглядно, но здесь была тверда: переводчик она была замечательный.

С наибольшим удовольствием вспоминал Бобров не о литературе, а о своей работе в Центральном статистическом управлении. Книгой «Индексы Госплана» он гордился больше, чем изданиями «Центрифуги». «Там я дослужился, можно сказать, до полковничьих чинов. Люди были выучены на земской статистике, а земские статистики, не сомневайтесь, умели знать, сколько ухватов у какого мужика. Потом все кончилось: потребовалась статистика не такая, какая есть, а какая надобна; и ЦСУ закрыли». Закрыли с погромом: Бобров отсидел в тюрьме, потом отбыл три года в Кокчетаве, потом до самой войны жил за 101‐м километром, в Александрове. Вспоминать об этом он не любил, кокчетавские акварели его – рыжая степь, голубое небо – висели в комнате не у него, а у его жены. (Фраза из воспоминаний Марии Павловны: «И я не могла ничего для него сделать, ну разве только помочь ему выжить». Я и вправду не знаю, как выжил бы он без нее.) Первую книжку после этого ему позволили выпустить лишь в войну: «Песнь о Роланде», пересказ для детей размером «Песен западных славян», Эренбург написал предисловие и помог издать – Франция считалась тогда союзником.

О стихе «Песен западных славян» Пушкина он писал еще в 1915 году, писал и все десять своих последних лет. Несколько статей были напечатаны в журнале «Русская литература». Большие, со статистическими таблицами, выглядели они там очень необычно, но редактор В. Г. Базанов (писатели-преддекабристы, северный фольклор) был человек хрущевской непредсказуемости. Бобров ему чем-то понравился, и он открыл ему зеленую улицу. Литературоведы советской формации были недовольны, есениновед С. Кошечкин напечатал в «Правде» заметку «Пушкин по диагонали» (диагональ квадрата статистического распределения – научный термин, но Кошечкин этого не знал). Сорок строчек в «Правде» – не шутка, Бобров бурно нервничал, все его знакомые писали защитные письма в редакцию, даже академик А. Н. Колмогоров.

Колмогоров в это время, около 1960 года, заинтересовался стиховедением, этот интерес очень помог полузадушенной науке встать на ноги и получить признание. Еще Б. Томашевский в 1917 году предложил исследовать ритм стиха, конструируя по языковым данным вероятностные модели стиха и сравнивая их с реальным ритмом. Колмогорову, математику-вероятностнику с мировым именем, это показалось интересным. Он усовершенствовал методику Томашевского, собрал стиховедческий семинар, воспитал одного-двух учеников-стиховедов. Бобров ликовал. А дальше получился парадокс. Колмогоров, профессиональный математик, в своих статьях и докладах обходился без математической терминологии, без формул, это были тонкие наблюдения и точные описания вполне филологического склада, только с замечаниями, что такой-то ритмический ход здесь неслучаен по такому-то признаку и в такой-то мере. Математика для него была не ключом к филологическим задачам, а дисциплиной ума при их решении. А Бобров, профессиональный поэт, бросился в филологию в математическом всеоружии, его целью было найти такую формулу, такую функцию, которая разом описывала бы все ритмические особенности такого-то стиха. Томашевский и Колмогоров всматривались в расхождения между простой вероятностной моделью и сложностью реального стиха, чтобы понять специфику последнего, – Бобров старался построить такую сложнейшую модель, чтобы между нею и стихом никакого расхождения бы вовсе не было. Колмогоров очень деликатно говорил ему, что именно поэтому такая модель будет совершенно бесполезна. Но Бобров был слишком увлечен.

Здесь и случился эпизод, когда Бобров едва не выгнал меня из дому.

В «Мальчике» Боброва не раз упоминается книга, которую он любил в детстве, – «Маугли» Киплинга, и всякий раз в форме «Маули»: «Мне так больше нравится». Не только я, но и преданная Мария Павловна пытались заступиться за Киплинга – Бобров только обижался: «Моя книга, как хочу, так и пишу» (дословно). Такое же личное отношение у него было и к научным терминам. Увлеченный математикой, он оставался футуристом: любил слова новые и звучные. Ритмические выделения он называл «литавридами», окончания стиха – «краезвучиями», а стих «Песен западных славян» – «хореофильным анапестоморфным трехдольным размером». Очень хотел применить к чему-нибудь греческий термин «сизигия» – красиво звучал и ассоциировался с астрономией, которую Бобров любил. Громоздкое понятие «словораздел» он еще в 1920‐х годах переименовал по-советски кратко – «слор». Мне это нравилось. Но потом ему понадобилось переименовать еще более громоздкое понятие «ритмический тип слова» (двухсложное с ударением на первом слоге, трехсложное с ударением на третьем слоге и т. п.): именно после таких слов, справа от них, следовали словоразделы-слоры. Он стал называть словоразделы-слоры «правыми слорами», а ритмические типы слов (сперва устно, а потом и письменно) – «левыми слорами». Слова оказались названы словоразделами: это было противоестественно, но он уже привык.

Колмогоров предложил ему написать статью для журнала «Теория вероятностей» объемом в неполный лист. Бобров написал два листа, а сократить и отредактировать дал мне. Я переделал в ней все «левые слоры» в «ритмотипы слов», чтобы не запутать читателя. Отредактированную статью я дал Боброву. Он, прочитавши, вынес мне ее, брезгливо держа двумя пальцами за уголок: «Возьмите, пожалуйста, эту пародию и больше ее мне не показывайте». Все шло к тому, чтобы тут моим визитам пришел конец. Но статью нужно было все-таки обработать для печати. Я был позван вновь, на этот раз в паре с математиком А. А. Петровым, учеником Колмогорова, удивительно светлым человеком; он потом умер от туберкулеза. Мы быстро и согласно сделали новый вариант, сохранив все «левые слоры» и только внятно оговорив, что это не словоразделы, а слова. Бобров был не очень доволен, но работу принял, и Колмогоров ее напечатал.

От этой статьи пошла вся серия публикаций в «Русской литературе», а потом и большая книга. Книгу он сдал в издательство «Наука», но издательство не спешило, а Бобров уже не мог остановиться в работе и делал новые и новые изменения и дополнения. Когда редактор смог взяться за рукопись, оказалось, что она уже устарела, а новый вариант ее был еще только кипящим черновиком. Работу отложили, книга так и не вышла. Материалы к ней легли в архив, но из них невозможно выделить никакую законченную редакцию: сам Бобров в последние годы уже не мог свести в них концы с концами.

Сосед Боброва по писательскому дому Ф. А. Петровский, мой шеф по античной литературе, спросил меня: «А вы заметили, в какой подробности устарел силуэт Кругликовой?» Я не знал. «Там у Боброва в руке папироса, а теперь у него в прихожей казенная вывеска: „Не курить“». При мне Бобров уже не курил, не ел сладкого – у него был диабет. Полосы бурной активности, когда он за неделю писал десятки страниц, чередовались с полосами вялого уныния. Кажется, это бывало у него всю жизнь. («Вы недовольны собой? да кто ж доволен собой, кроме Эльснера?» – писал ему еще в 1916 году Аксенов.) Однажды среди стиховедческого разговора он спросил меня: «Скажите, знаете ли вы, что такое ликантропия?» – «Кажется, оборотничество?» – «Это такая болезнь, которой страдал царь Навуходоносор». – «А-а». – «Вы ничего не имели бы против, если бы я сейчас немного постоял на четвереньках?» – «Что вы!» Он встал на коврик возле дивана, постоял минуту, встал, сел и продолжал разговор.

«Сколько вам лет?» – спросил он меня однажды. «Двадцать семь». – «А мне семьдесят два. Я бы очень хотел переставить цифры моего возраста так, как у вас». Он умер, когда ему шел восемьдесят второй, это было в 1971 году.

С. С. АВЕРИНЦЕВ

Из разговоров Аверинцева

Разговоры эти начались почти пятьдесят лет назад. Я учился на последнем курсе классического отделения, а он на первом. Ко мне подошел высокий застенчивый молодой человек и спросил моего мнения, почему имя такого-то пифагорейца отсутствует в списке Ямвлиха. Я честно сказал, что никакого мнения на этот счет не имею. Знакомство состоялось, рекомендации были предъявлены самые авторитетные – от Пифагора. Как этот первый разговор продолжался дальше, я не помню. Второй разговор, через несколько дней, был проще: собеседник попросил помочь перевести ему фразу с первой страницы латинского учебника. Это была строчка из «Энеиды»: Non ignara mali, miseris succurrere disco. Я ее очень люблю, он оказался тоже к ней неравнодушен. Думаю, что это единственный раз я в чем-то помог Аверинцеву: потом уже помощь была только от него – мне.

Когда-то мы обещали друг другу написать некрологи друг о друге. Мне очень не хотелось выступать в этом жанре. Я хотел только пересказать кое-что из его суждений на разные темы – то, что запомнилось или записалось. Односторонний интерес к темам целиком на моей совести. Стиль – тоже: это не стенограммы, а конспекты. Сенеке случалось мимоходом пересказывать несколько фраз Цицерона (специалисты знают эти места), – так вот, стиль этих записей относится к настоящему стилю Аверинцева так, как стиль Сенеки к стилю Цицерона. Кое-что из этого вошло потом в опубликованные им работы. Но мне это лучше запомнилось в том виде, в каком проговаривалось в беседах или докладах задолго до публикаций.

«Античная пластика? Пластика – совсем не универсальный ключ к пониманию античности, скорее уж ключ – это слово. Средневековье из античной культуры усваивало именно словесность. Это теперь античность – зримая и молчащая, потому что туристов стало больше, а знающих язык – меньше».

«Романтизм насильственно отвеял из античности ее рационалистичность, и осталась только козьмопрутковская классика – „Древний пластический грек“, „Спор древних греческих философов об изящном“». (Теперь мне самому пришлось читать курс «Античность в русской поэзии конца XIX – начала ХX века» – и начинать его именно со «Спора философов об изящном».)

«Пушкин стоит на переломе отношения к античности как к образцу и как к истории, отсюда его мгновенная исключительность. Такова же и веймарская классика».

«Мы уже научились легко говорить „средневековый гуманист“; гораздо труднее научиться говорить (и представлять себе): „ренессансный аскет“, как Томас Мор».

«Риторика есть продолжение логики другими средствами». (Да, риторика – это не значит говорить не то, что думаешь; это значит: говорить то, что думаешь ты, но на языке тех, кто тебя слушает. Будем ли мы сразу подозревать в неискренности человека, который говорит по-английски? Некоторым хочется.)

«Пока похвала человеку и поношение человека розданы двум собеседникам, это риторика; когда они совмещаются в речи Гамлета, они уже не риторика».

«Верлену была нужна риторика со свернутой шеей, но все-таки риторика».

«Время выражается словами чем дальше, тем косвеннее: чем лет двадцать назад возмущались словесно, сейчас возмущаются в лучшем случае пожатием плеч». – «А в прошлом?» – «Может быть, все Просвещение, erklährte Aufklährung, и было попыткой высказать все словами».

«Новаторство – это традиция ломать традиции».

«В „Хулио Хуренито“ одно интеллигентное семейство в революцию оплакивает культурные ценности, в том числе такие, о которых раньше и не думали: барышня Леля – великодержавность, а гимназист Федя – промышленность и финансы. Вот так и Анна Ахматова после революции вдруг почувствовала себя хранительницей дворянской культуры и таких традиций, как светский этикет <…> А у Надежды Яковлевны точно таким же образом слагался ретроспективный миф о гимназическом образовании, при котором Мандельштам даже с фрагментами Сапфо знакомился не по переводам Вяч. Иванова, а прямо на школьной скамье».

«Мне бы хотелось написать рефутацию историософии Пастернака в „Охранной грамоте“: венецианская купеческая республика осуждается человеком 1912 года, окруженным Европой 1912 года, то есть той самой разросшейся купеческой республикой, с выводом: к счастью, искусство к этому не имело никакого отношения».

«Как Пастернак был несправедлив к Венеции и буржуазии, так В. Розанов – к журналистике: не тем, что бранил ее, а тем, что бранил ее не как журналист, а как некто высший. Каждый из нас кричит, как в „Русалке“: „Я не мельник, я ворон!“ – поэтому ворóн летает много, а мельница не работает».

В. С. сказал о нем: «Аверинцев по-современному всеяден, а хочет быть классически монокультурен». Я присутствовал при долгой смене его предпочтений – этой погоне вверх по лестнице вкусов с тайными извинениями за прежние приязни. Его дразнили словами Ремигия к Хлодвигу: «Фьер сикамбр, сожги то, чему поклонялся…» Но сжигать без сожаления он так и не научился.

«Я все чаще думаю, что пока мы ставим мосты над реками невежества, они меняют свое русло, и новое поколение входит в мир вообще без иерархических априорностей».

«Вам на лекциях присылают записки не по теме?» – «Нет, я слишком зануда». – «А мне присылают. Прислали: верите ли Вы в Бога? Я ответил однозначно, но сказал, что здесь, на кафедре, я получаю зарплату не за это».

«В нашей культуре то нехорошо, что нет места для тех, кто к ней относится не прямо, а косвенно, – для меня, например. В Англии нашлось бы оберегаемое культурой место чудака».

У него попросили статью для «Советской культуры». Он отказался. Посланная сказала: «Мне обещали: если вы напишете, меня возьмут в штат». Он согласился.

«Как ваш сын?» – спросил он меня. «Один день ходил в школу и опять заболел; но это уже норма, а не исключение». – «Ведь, наверное, о нем, как и обо мне в его возрасте, больше приходится тревожиться, когда он в школе, чем когда он болен?»

У него росла дочь. «Я думаю, с детьми нужно говорить не уменьшительными, а маленькими словами. Я бы говорил ей: пес, но ей, конечно, говорят: собачка». Ничего, сама укоротит.

«Сперва я жалел, а потом стал радоваться, что мои друзья друг на друга непохожи и нетерпимы и поэтому невозможен никакой статичный Averinzev-Kreis».

«Как вы живете?» – спросил он. «Я – в беличьем колесе, а вы, как я понимаю, под прессом?» – «Да, если угодно, вы Иксион, а я Сизиф».

Мы с ним очень много лет работали в одном институте и секторе. Привык он к обстановке не сразу. Как-то на общеинститутском собрании, сидя в дальнем ряду, мы слушали одного докладчика. С. Ав. долго терпел, потом заволновался и шепотом спросил: «Неужели этот человек существует в самом деле?» Я ответил: «Это мы с вами, Сережа, существуем как воля и представление, а в самом деле существует именно он». Аверинцев замолчал, но потом просительно сказал: «Можно я покажу ему язык?» Я разрешил: «Можно». Он на мгновение высунул язык трубочкой, как нотрдамская химера, и после этого успокоился.

Во время другого похожего выступления он написал мне записку латинскими буквами: «Kogo on chočet s’est’?» Я ответил греческими буквами: «ΝΑΒΕΡΝΟΕ, ΝΑΣ Σ ΒΑΜΙ, ΝΟ ΝΕ Β ΠΕΡΒΟΥΙΟΥ ΟΤΣΕΡΕ∆’».

Еще на одном собрании он тихо сказал мне: «Вот так и в византийской литературе: там когда авторы спорят между собою, то они настолько укоренены в одном и том же, что трудно понять, о чем спор. Морально-политическое единство византийской литературы. Мы лучше приспособлены к пониманию этого предмета, чем западные византинисты».

Я заведовал античным сектором в Институте мировой литературы, потом уволился, и заведовать стал С. Ав. Ни охоты, ни вкуса к этому занятию у нас одинаково не было. С. Ав. сказал: «Наш покровитель – св. Целестин: это единственный римский папа, который сложил сан, когда увидел, что был избран только для политической игры. Избрали нового, и это был Бонифаций VIII».

«Я понимаю, что мы обязаны играть, но не обязаны же выигрывать!» Кажется, это сказал я, но ему понравилось.

«Миша, мне кажется, что мы очень многих раздражаем тем, что не пытаемся съесть друг друга». – «И мне так кажется».

Его все-таки приняли в Союз писателей, хотя кто-то и посылал на него в приемную настойчивые доносы. На официальном языке доносы назывались «сигналами», а на неофициальном «телегами». «В прошлом веке было слово доносчик, а теперь? сигнальщик?» «Тележник», – сказал я. – «А я думал, что телега (этимологически) это только о том, что связано с выездами и невыездами».

При первых своих заграничных командировках он говорил: «Посылающие меня имеют вид тоски, позабавленности и сочувствия».

Возвращаясь, он со вкусом пересказывал впечатления от разницы местных культур. «Ехал я в Швейцарию, а возвращаюсь из Женевы – это совсем разные вещи». «Итальянский коллега мне сказал: напрасно думают, что монашеский устав – норма для соблюдения; он – идеал для вдохновения. Если в уставе написано, что в такой-то момент мессы все должны подпрыгнуть на два метра, а вы подпрыгнете на 75 сантиметров, то в Баварии вам сделают выговор за нарушение устава, а у нас причтут к святым за приближение к идеалу». Однажды я усомнился, что австрийская культура существует отдельно от немецкой. «Мой любимый анекдот 1918 года, – сказал С. Ав. – Сидят в окопе берлинец и венец; берлинец говорит: „Положение серьезное, но не безнадежное“ – „Нет, – говорит венец, – положение безнадежное, но не серьезное“». В самые последние годы нам все чаще приходилось вспоминать эти реплики.

«Купол св. Петра – все другие купола на него похожи, а он на них – нет».

«Римская культура – открыта, римские развалины вродились в барочный Рим. А греческая – самозамкнута, и Парфенон, повернутый задом к входящему на акрополь, – это все равно, что Т. М., которой я совсем не нужен». (Здесь была названа наша коллега, прекрасный человек и ученый, которая, однако, и вправду ни в чем не соприкасалась с тем, что делал С. Ав.) «А разве это исключение, а не норма?» – спросил я.

«При ошибках в языке собеседник-француз сразу перестает тебя слушать, англичанин принимает незамечающий вид, немец педантически поправляет каждое слово, а итальянец с радостью начинает ваши ошибки перенимать».

Когда у него была полоса любви к Хайдеггеру, он уговаривал меня: «Почитайте Хайдеггера!» Я отвечал, что слишком плохо знаю немецкий язык. «Но ведь Хайдеггер пишет не по-немецки, а по-хайдеггеровски!»

«Мне кажется, для перевода одного стихотворения нужно знать всего поэта. Когда я переводил Готфрида Бенна, мне случалось переносить в одно стихотворение образы из другого стихотворения. [Его редактор рассказывал мне, как с этим потом приходилось бороться.] По отношению к каждому стихотворению ты определяешь дистанцию точности и выдерживаешь ее. И если даже есть возможность и соблазн в таких-то строчках подойти к подлиннику ближе, ты от этого удерживаешься».

«Тракль так однообразен, что перевести десять его стихотворений легче, чем одно».

«Евангелие в переводе К. – это вроде переводов Маршака, Гинзбурга и Любимова».

«Переводить плохие стихи – это как перебелять черновики. Жуковский любил брать для перевода посредственные стихи, чтобы делать из них хорошие. Насколько это лучше, чем плохие переводы хороших стихов!»

«Ин. Анненский должен был испытывать сладострастие, заставляя отмеренные стих в стих фразы Еврипида выламываться по анжамбманам». Да, античные переводы Анненского садистичны, а Фета – мазохичны; но что чувствовали, переводя, Пастернак или Маршак, не сомневавшиеся в своей конгениальности переводимым?

«Тибулл в собственных стихах и в послании Горация совершенно разный, но ни один не реальнее другого, – как одно многомерное тело в разных проекциях».

«Киркегор торгуется с Богом о своей душе, требуя расписки, что она дорого стоит. Это виноградарь девятого часа, который ропщет».

«Честертон намалевал беса, с которым [надо] бороться, а Борхес сделал из него бога».

«Бенн говорил на упрек в атеизме: разве я отрицаю Бога? я отрицаю такое свое Я, которое имеет отношение к Богу».

Ему неприятно было, что Вяч. Иванов и Фофанов были ровесниками («Они – из разных эонов!») и что Вл. Соловьев, в гроб сходя, одновременно благословил не только Вяч. Иванова, но и Бальмонта.

«Как слабы стихи Пастернака на смерть Цветаевой – к чести человеческого документа и во вред художественному! …Жорж Нива дал мне анкету об отношении к Пастернаку; почему в ней не было вопроса: если Вы не хотите отвечать на эту анкету, то почему?».

«Мне всегда казалось, что слово „акмеизм“ применительно к Мандельштаму только мешает. Чем меньше было между поэтами сходства, тем громче они о нем кричали. Я пришел с этим к Н. Я. „Акмеистов было шестеро? но ведь Городецкий – изменник? но Нарбут и Зенкевич – разве они акмеисты? но Гумилев – почему он акмеист?“ Н. Я.: „Во-первых, его расстреляли, во-вторых, Осип всегда его хвалил…“ – „Достаточно! А Ахматова?“ Н. Я. произносит тираду в духе ее „Второй книги“. Так не лучше ли называть Мандельштама не акмеистом, а Мандельштамом?»

«Игорь Северянин, беззагадочный поэт в эпоху, когда каждому полагалось быть загадочным, на этом фоне оказывался самым непонятным из всех. Как у Тютчева: „природа – сфинкс“ и тем верней губит, что „никакой от века загадки нет и не было у ней“».

«Когда Волошин говорил по-французски, французы думали, что это он по-русски? У него была патологическая неспособность ко всем языкам, и прежде всего к русскому! Преосуществленье!»

«Шпет – слишком немец, чтобы писать несвязно, слишком русский, чтобы писать неэмоционально; достаточно немец, чтобы смотреть на русский материал со стороны, достаточно русский, чтобы…» Тут разговор был случайно прерван.

«Равномерная перенапряженность и отсутствие чувства юмора – вот чем тяжел Бердяев».

Разговор об А. Ф. Лосеве (сорокалетней давности). «Он не лицо и маска, он сложный большой агрегат, у которого дальние колеса только начинают вращаться, когда ближние уже остановились. Поэтому не нужно удивляться, если он начинает с того, что только диалектический материализм дает возможность расцвета философии, а кончает: „Не думаете же вы, будто я считаю, что бытие определяет сознание!“»

«Вы неточны, когда пишете, что нигилизм Бахтина – от революции. У него нигилизм не революционный, а предреволюционный. В том же смысле, в каком Н. Я. М. пишет, будто символисты были виновниками революции».

«Бахтин – не антисталинское, а самое сталинское явление: пластический смеховой мир, где все равно всему, – чем это не лысенковская природа?»

«Был человек, секретарствовавший одновременно у Лосева и Бахтина; и Лосев на упоминания о Бахтине говорил: „Как, Бахтин? разве его кто-нибудь еще читает?“ – а Бахтин на упоминания о Лосеве: „Ах, Ал. Фед., конечно! как хорошо! только вот зачем он на философские тетради Ленина ссылается? мало ли какие конспекты все мы вели, разве это предмет для ссылок?“»

«Отсутствие ссылок ни о чем не говорит: Бахтин не ссылался на Бубера. Я при первой же встрече (к неудовольствию окружающих) спросил его – почему; он неохотно ответил: „Знаете, двадцатые годы…“ Хотя антисионизм у нас был выдуман позже».

«Бубера забыли: для одних он слишком мистик, для других недостаточно мистик. В Иерусалиме показать мне его могилу мог только Шураки. Это такой алжирский еврей, сделавший перевод Ветхого Завета, – а для справедливости и Нового, и Корана. Это переводы для переводчиков, читать их невозможно, но у меня при работе они всегда под локтем. Так забудут и Соловьева: для одних – слишком левый, для других – слишком правый».

«На своих предшественников я смотрю снизу вверх и поэтому вынужден быть резким, так как не могу быть снисходительным».

Одному автору он сказал, что феодализм в его изображении слишком схематичен, тот обиделся. «Можно ли настолько отождествлять себя с собственными писаниями?!»

«Вы заметили у Н. фразу: „символисты впадали в мистику, и притом католическую“? Как лаконично защищает он сразу и чистоту атеизма, и чистоту православия!»

«В какое время мы живем: В., мистик, не выходящий из озарения, выступает паладином точнейшего структурализма, а наш П. – продолжателем Киреевского!»

«Была официальная антропофагия с вескими ярлыками, и был интеллигентский снобизм; синтезировалась же инвективная поэтика самоподразумевающихся необъявленных преступлений. Происходит спиритуализация орудий взаимоистребления».

«Нынешние религиозные неофиты – самые зрелые плоды сталинизма. Остерегайтесь насаждать религию силой: нигилисты вырастали из поповичей».

«Необходимость борьбы против нашей национальной провинциальности и хронологической провинциальности».

Он сдал в журнал статью под заглавием «Риторика как средство обобщения», ему сказали: «В год съезда такое название давать нельзя». Статью напечатали под заглавием «Большая судьба маленького жанра».

«История недавнего – военного и околовоенного – времени: 80 процентов общества не желает ее помнить, 20 процентов сделали память и напоминание о ней своей профессией. А вот о татарах или об Иване Грозном помнили все поголовно и без напоминания».

«Сталинский режим был амбивалентен и поэтому живучее гитлеровского: Сталин мог объявить себя отцом евреев или антимарровцем, а Гитлер – за А говорить только Б. „Кто здесь еврей, решаю я“ – это приписывается Герингу, но сказано было в начале века венским К. Люгером, заигрывавшим одновременно с антисемитами и евреями».

«Становление и конец тоталитаризма одинаково бьют по профессионализму и поощряют дилетантизм: всем приходится делать то, чему не учились».

«Современной контркультуре кажется, что 60‐е годы были временем молодых, а нам, современникам, казалось, что это было время оттаявших пятидесятилетних».