Лоррейн Дастон

Объективность

Рецепция и критика

Публикация «Объективности», авторы которой задолго до ее выхода приобрели серьезный вес в научном сообществе и начали развивать идеи, составляющие основу этой книги[48], вызвала весьма бурное обсуждение, в котором приняли участие специалисты в самых разных областях исторических и эпистемологических исследований – от историков и искусствоведов до философов, социологов и психологов. Искусно связанный Л. Дастон и П. Галисоном узел из изобразительных, моральных, исследовательских практик и инструментов привлек внимание исследователей всех компонентов этого узла, высказавших самые разнообразные замечания относительно ключевых принципов метода и результирующих идей работы. Критике подверглись скрытый психологизм (концепция «эпистемического страха» и фундаментальное значение этической регуляции самости ученого)[49]; недостаточное внимание к влиянию институциональных факторов на этос науки и рассмотрение научных практик в относительной изоляции от их социальных связей и различных внешних детерминант[50]; периодизация и историческая локализация эпистемических добродетелей[51]; неполнота анализа практик фотографирования в связи с отсутствием учета развития «документальной фотографии» как специфической техники фокусировки социального внимания[52] и др.

Как это обычно и происходит при обсуждении серьезных исследований программного характера, большинство критических замечаний касались не столько того, что авторы «Объективности» сказали, сколько того, чего они не сказали, – в особенности в тех случаях, когда оставшиеся лакуны позволяют поставить под сомнение ключевые положения метода или результаты работы авторов. Связав вместе этические регулятивы, эпистемические установки и технические процедуры и сделав героем истории науки самость ученого, сопряженную с научными образами, Л. Дастон и П. Галисон спровоцировали критиков поставить вопрос о других факторах формирования и формах данности этой самости и о том, выдерживают ли предложенные авторами концепты («эпистемические добродетели», «самость») столкновение с неучтенными, но связанными с ними факторами, а также о репрезентативности выбранного материала (научных атласов).

Внимательные читатели отметили некоторую предвзятость авторов «Объективности» в части выбора и интерпретации материала, не всегда соответствующего типологическим обобщениям, под которые подводится. Например, сомнительным представляется включение в число сторонников «структурной объективности», стремившихся избавиться от визуальности в науке, Чарльза Пирса, «диаграмматическая система экзистенциальных графов которого была экстраординарным исключением из доминирующего направления в логике на рубеже XX века. <…> Его амбициозная цель действительно заключалась в том, чтобы исследовать объективность как универсальную сообщаемость (как правильно указывают Дастон и Галисон), но выполнял он ее, выстраивая логическую систему визуальных репрезентаций, которые функционировали бы как „движущиеся изображения мысли“»[53].

Дженнифер Такер, фундаментальная работа которой о фотографии Викторианской эпохи значится среди источников «Объективности», формулирует ряд вопросов более общего характера, содержащих определенные претензии к методу и, соответственно, статусу результатов Л. Дастон и П. Галисона. Во-первых, желательно уточнить, какую роль в формировании самости ученого играли социальные факторы и различия – например, «более пристальное внимание к работам о гендере и расе в науке могло бы указать на то, что особенности гендера и класса (равно как и расы) также имели основополагающее значение для структурирования обширной миссии атласов»[54]. Во-вторых, отношения между дескриптивной и нормативной функциями атласов и соответствующими составляющими эпистемических добродетелей нуждаются в прояснении и уточнении. «Действительно, атласы… немного похожи на наставительную литературу (conduct books) для ученых, они предлагают моральные уроки о том, как обеспечить надлежащее знание. Однако решающий исторический вопрос об атласах и наставительной литературе касается их рецепции и использования, а не только их создания. Мы в действительности не согласны с тем, что женщины XIX века жили в соответствии с предписывающей литературой. На деле, одной из целей такой литературы было ответить на существование совершенно реальных режимов жизни, в рамках которых женщины такой литературе не следовали. Аналогичное утверждение может быть сделано и о различных смыслах объективных образов…»[55] Дж. Такер отмечает, что, например, «тренированное суждение», определенно, присутствовало в реальной практике создания научных образов XIX века, и историческое совпадение практик и рефлексивных установок вовсе не является естественным и необходимым, они вполне могут и расходиться, как показывает ее анализ взятого из «Объективности» примера американского астронома П. Лоуэлла, пытавшегося установить наличие «каналов» на Марсе[56].

Примечательно, что, несмотря на обилие критических замечаний, все участники дискуссий по поводу «Объективности» приняли книгу как значимый фундаментальный труд по истории науки и эпистемологии и, что еще более показательно, приняли предложенный авторами концептуальный аппарат. Характерным примером в данном случае является один из самых статусных рецензентов «Объективности», Теодор Портер, широко известный своими историко-социологическими исследованиями становления статистики и математизации науки, а также научной объективности. Т. Портер считает ошибочным размещение «механической объективности» в период 1850–1920‐х годов, как это делают Л. Дастон и П. Галисон, а причиной ошибки считает игнорирование ими «публичного статуса» науки и ученого во второй половине XIX века, предполагавшего личный авторитет и «кричаще самоуверенного ученого», который вовсе не был расположен «смирять» себя и полагаться полностью на автоматизм приборов; по мнению Т. Портера, механическая объективность – эталон как раз науки XX столетия, в то время как идеал «тренированного суждения» лучше соответствует практикам ученых второй половины XIX – начала XX века[57]. Однако, несмотря на радикальные возражения как в части метода, так и в части выводов, Т. Портер принимает и концепцию эпистемических добродетелей, и их морфологию (три конкретных типа). С учетом того, что авторы «Объективности» принципиально не предлагают какой-либо жесткой схемы, но лишь морфологию переплетений, образующих «экспансивные локальности» – стремящиеся к статусу инвариантов этико-эпистемические регулярности, – согласие с этими конструктами можно считать наиболее важным знаком признания.

Слова и вещи: о некоторых переводческих решениях

В заключение следует сказать несколько слов об основаниях переводческих решений, всегда в той или иной степени являющихся интерпретацией текста и влияющих на его восприятие.

Выбор лексической единицы для термина self, играющего чрезвычайно важную роль в книге и встречающегося в ней в огромном многообразии контекстов, оказался одним из наиболее принципиальных переводческих решений. Используемый термин должен был, с одной стороны, удерживать контекстуальное многообразие семантического поля, образуемого близкими по смыслу понятиями новоевропейской интеллектуальной культуры (самость, индивидуальность, идентичность, субъект, душа, личность, persona, le moi, das Ich и др.), а с другой – быть отличимым от того, что авторы «Объективности» описывают как исторические формы self (например, «субъект», тесно связанный с «субъективностью», исторически появляющейся в паре с «объективностью»). Выбор «самости» в качестве перевода self в этой связи был продиктован как непригодностью близких по смыслу терминов, которые излишне фокусируют внимание на одном из аспектов self (например, «Я» – на сознании и рефлексии), либо отсекаются самими авторами, так и инклюзивностью термина «самость», который обеспечивает связь всех необходимых аспектов self – эмпирической доступности, телесности, дорефлексивного уровня, материальных практик, сознания, воли, исторической изменчивости, множественности.

Подробные разъяснения смысла self и его соотнесение с близкими понятиями личности, субъекта, Ich, lemoi и др. авторы проводят в четвертой главе в параграфе «Научный субъект». Определяющей чертой self является устойчивая связь с материальными практиками и контекстом исследований практик, что отсекает напрашивающиеся варианты общеупотребимых терминов, прежде всего «Я». Термин «Я» принадлежит преимущественно нововременной философии сознания в качестве того, что сопровождает и придает формальное единство актам сознания, а также противостоит бессознательному. Поэтому оно сравнительно редко появляется в контексте исследования практик и профессионализации, где это противопоставление и строгая определенность его полюсов отсутствует, – к нему обычно не применяются предикаты вроде «научное», «художественное», «конституируется в практиках». Разумеется, термин проделал длинный путь и претерпел ряд трансформаций, – «Я» стало телесно воплощенным, социально определяемым, зависимым от бессознательного, но в русском философском словаре оно прежде всего маркирует продолжение и колебания картезианской линии и философии сознания, тогда как исследование Л. Дастон и П. Галисона едва ли может рассматриваться в контексте картезианской традиции, – разве что в ее поздних, диссидентско-феноменологических версиях в духе хайдеггеровского Dasein, отличающегося от картезианского Ego Гуссерля, в том числе вовлеченностью в материальные практики.

Термин «субъект» ближе к self, обладает относительной смысловой нейтральностью и контекстуальным многообразием употребления, однако вместе с тем носит неустранимо активистский характер: субъект всегда субъект действия. Применительно к «Объективности» перевод self как «субъект» внес бы путаницу, поскольку одной из важнейших смысловых линий книги является привязка «субъективности» к «объективности» и, соответственно, «субъекта» как определенного исторического типа научного актора к определенной эпистемической добродетели – механической объективности. Этот субъект представляет собой борца с субъективностью, стремящегося к смирению субъективной воли и устранению собственной индивидуальности («субъективности») из научной практики. Таким образом, self оказывается более общим понятием, чем «субъект», и требует отдельного термина.

В отличие от «Я» и «субъекта» «самость» не уводит в далекие от «Объективности» контексты и позволяет учесть все смысловые аспекты self. Самость не подразумевает замкнутость на сферу сознательного и может скрывать в себе широкий пласт дорефлексивного: неявное знание, необъективированные и необъективируемые диспозитивы и т. д., что важно для исследования практик[58] и, что более существенно, важно для авторов книги, прямо отсылающих в связи с трактовкой self к «техникам себя» (technologies de soi / technologies of the self) М. Фуко[59].

Уже закрепившемуся в русскоязычном поле переводу truth-to-nature как «верность природе» мы предпочли форму «истина-по-природе» как из‐за более точного соответствия оригиналу (включая структуру термина), так и для того, чтобы сбалансировать «моральную» сторону добродетели эпистемической стороной идеала: речь идет не столько (или, вернее, не только) о верности, сколько о способности отобразить «истину природы», в ее отличии от перегруженной случайными и несущественными деталями видимости. Исследователь, приверженный этому идеалу, не просто «следует за» природой и старается быть ей верным, он активно извлекает ее истину, «пытает» ее. Поэтому вариант «верность природе» может ввести в заблуждение, подтолкнув к видению ученого подчиненным природе, пассивным, в то время как он вовсе не вымаливает, а, скорее, выпытывает эту истину[60].

Наконец, один из центральных терминов книги, image, приключениям которого и посвящено большинство страниц «Объективности», было решено переводить как «образ», дабы удержать, насколько это возможно, все семантическое богатство английского оригинала, включающего широчайший диапазон наглядностей, – от материальных изображений (гравюр, фотографий, рисунков и т. д.) до идеальных конструкций (например, «цифровые образы», «виртуальные образы», наконец, «ментальные образы» и т. д.). Из положения нельзя было выйти, постоянно варьируя выбор слова в зависимости от контекста: во-первых, «история образов» является одним из центральных сквозных сюжетов книги, и главный герой этой истории не должен был потеряться в многообразии лексем; во-вторых, работающая с визуальным материалом история объективности использует едва ли не полный набор слов английского (и не только) языка, именующих различные виды изображений, от строго заданных технических терминов типа «ксилография» и «меццо-тинто» до абстрактных терминов, обозначающих воображаемые и материальные визуальности (picture, vision, view и др.). В этой ситуации центральный термин необходимо было закрепить за одной словарной единицей, варьируя перевод прочих «образов» в зависимости от контекста. Термин «образ» подошел как нельзя лучше, поскольку применим, как и переводимый им английский термин, как к пространству материальных, так и к пространству идеальных и воображаемых объектов, что соответствует интенции авторов «Объективности», стремящихся показать встроенность нематериальных компонентов (этических правил, эпистемических идеалов) в материю научных изображений.

* * *

Завершая это предисловие, ставшее итогом работы над переводом одной из самых насыщенных, необычных и интересных книг о науке и эпистемологии, мы бы хотели поблагодарить наших коллег, друзей и близких: Киру Аласания, Андрея Богомолова, Ольгу Гавриленко, Ольгу Кошовец, Игоря Крупника, Дарью Лунгину, Ирину Мелихову, Зинаиду Александровну Сокулер, Полину Ханову, оказавших нам неоценимую поддержку и помощь. Отдельную благодарность выражаем Лоррейн Дастон, любезно согласившейся ответить на ряд наших вопросов.

Предисловие

Джеральду Холтону, учителю и другу

Об истории научной объективности мы начали размышлять, говорить и писать, когда были сотрудниками Центра перспективных исследований в области поведенческих наук в Стэнфорде в 1989–1990 годах; мы вспоминаем поддержку, оказанную нам тогда Центром, и вдохновляющие дискуссии во время ланчей с благодарностью, ничуть не померкнувшей за прошедшие с тех пор годы. Результатом нашего сотрудничества стала статья «Образ объективности»[61]. Затем каждый из нас обратился к разработке других, далеких от объективности проектов – во всяком случае, так мы думали.

Тем не менее один из нас писал о физике XX века, а другая – о натуральной философии раннего Нового времени, так что мы продолжали искать ниточки и зацепки, связанные с началом и последствиями столь знаменательного события – возникновения научной объективности в XIX веке. Каждый из нас продолжал собирать папки с кипами разрозненных справок и ссылок и время от времени писал статьи по этой теме; мы обменивались идеями всякий раз, когда случай сводил нас вместе, и в какой-то момент – никто из нас точно не скажет в какой – решили, что расширим нашу статью до книги. Нам удавалось поддерживать эту чересчур оптимистичную иллюзию, что можно просто «расширить» материал, как растягивают меха аккордеона, до 1999 года, когда мы начали понимать, насколько неразрывно концепции самости (self)[62] были связаны с правильным изображением природы. Постепенно нам становилось все яснее, что для того, чтобы понять историю научной объективности – и ее альтернатив, – потребуется полностью переосмыслить тему, а не просто переписать текст и провести дополнительные изыскания. Именно тогда мы и начали работать по-настоящему вместе (в 2001–2002 годах в Берлине и в 2002–2003 годах в Кембридже, штат Массачусетс). Мы составляли планы, проводили исследования и писали главы – но лишь для того, чтобы в итоге забраковать их. В моменты отчаяния нам казалось, что мы ввязались в написание какой-то борхесовской книги обо всем человеческом познании. Объективность казалась бескрайней.

Постепенно, шаг за шагом, мы начали различать форму и контуры на фоне этих непроходимых дебрей. Тема нашего исследования – объективность, а также атлас научных изображений – вышла за привычные границы, организующие историю науки, нарушая временны́е и дисциплинарные деления. Более того, история объективности и ее альтернатив расходится со структурой большинства нарративов о развитии науки. Наша версия оказалась в меньшей степени историей разрыва и в большей – историей реконфигурации. И все же мы пришли к убеждению, что у истории объективности есть собственные логика и ритм, а также свои особые объяснительные схемы. Центральное место в ней занимают способы смотрения – одновременно социальные, эпистемологические и этические: будучи коллективно усваиваемыми, они не были обязаны своим существованием ни какому-либо индивиду, ни какой-либо лаборатории, ни даже какой-либо дисциплине.

Мы пришли к пониманию этой изобразительной истории объективности на примере описания различных типов взгляда. Атласы косвенным образом указывают на то, кем стремился быть ученый, каким образом можно было наиболее надежно приобретать знание и какого рода вещи имеются в мире. Усвоить объективность – или одну из ее альтернатив – значило не только заниматься наукой, но и выстраивать самость, ориентируясь на некий значимый образец. Объективность оказалась одновременно и менее привычной (более конкретной, менее очевидной, исторически более недавней), и более глубокой (вписанной в сам акт научного видения), чем мы когда-либо себе представляли.

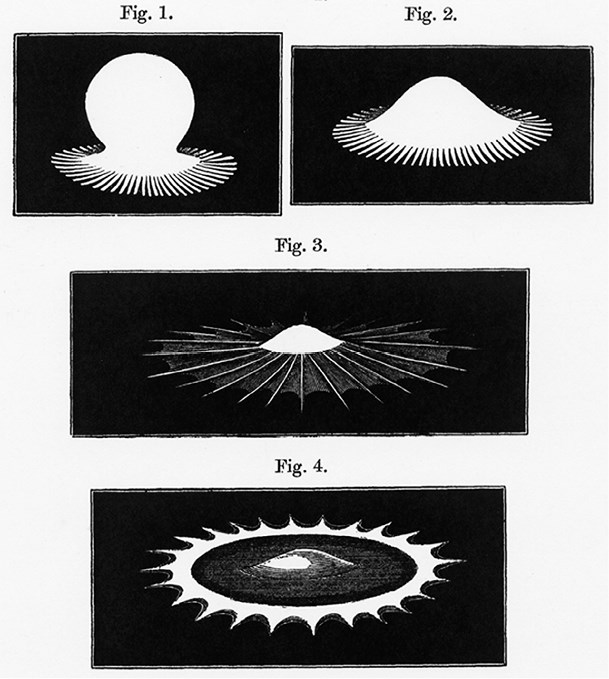

Ил. 0.1. Симметричное видение. Arthur Worthington, «A Second Paper on the Forms Assumed by Drops of Liquids Falling Vertically on a Horizontal Plate», Proceedings of the Royal Society 25 (1877), p. 500, figs. 1–4. Падая с высоты 78 мм, капли ртути Уортингтона ударяются о чистую стеклянную пластину. Сразу после первого удара (fig. 1) из точки контакта выбрасываются «лучи, слишком многочисленные, чтобы можно было оценить их количество». К моменту, запечатленному на fig. 3, «симметрично расположенные» лучи «чаще всего» сливаются в двадцать четыре спицы; на fig. 4 эти спицы, догоняемые ртутью, достигают максимального протяжения. В добавление к этому Уортингтон опубликовал множество единичных результатов («вариаций»), но ни одного, которое бы нарушало идеальную, абсолютную симметрию, которую он усматривал «за» каждым отдельным несовершенным всплеском.

Пролог

Шок объективности

Он озарял свою лабораторию мощными миллисекундными вспышками и сосредоточенно изучал каждый этап столкновения капли жидкости с поверхностью по скрытому изображению, оставляемому на его сетчатке. Его целью было создание «исторической» покадровой последовательности изображений, разделенных тысячными долями секунды (ил. 0.1). Начиная с 1875 года британскому физику Артуру Уортингтону мало-помалу удалось выстроить в ряд ключевые моменты, разложив сложный процесс течения жидкости в систематическую визуальную классификацию. Иногда ободок волны, поднимаемой каплей, был близок к тому, чтобы принять форму пузыря; в иных обстоятельствах возвратная волна выбрасывала высоко в воздух струю жидкости. Края и спицы, пузыри и струи – уортингтоновский каталог изображений капель положил начало разделу гидродинамики, получившему продолжение более столетия спустя. Для самого Уортингтона предметом его исследований всегда была, как он постоянно повторял, физическая система, примечательная красотой своей совершенной симметрии.

Совершенная симметрия имела смысл. Даже если ее удавалось поймать в скрытом изображении, оставленном в глазу Уортингтона после того, как искра растворялась в темноте, с чего бы ему было стремиться к случайной специфичности того или иного всплеска? Подобно многим анатомам, кристаллографам, ботаникам и микроскопистам до него, Уортингтон намеревался запечатлеть мир в его типах и регулярностях, а не в виде беспорядочной коллекции частных случаев. Он тысячи раз вызывал всплески, роняя капли молока или ртути то в жидкость, то на твердые поверхности. В зарисовках, делавшихся вручную сразу же после ярких вспышек электрических разрядов, он фиксировал ускользавшую морфологию природы. Упрощение посредством изобразительной таксономии, объяснение наиболее важных результатов – однако в конечном счете наука возникала из той изменчивости потоков жидкости, которая ускользала от эксперимента.

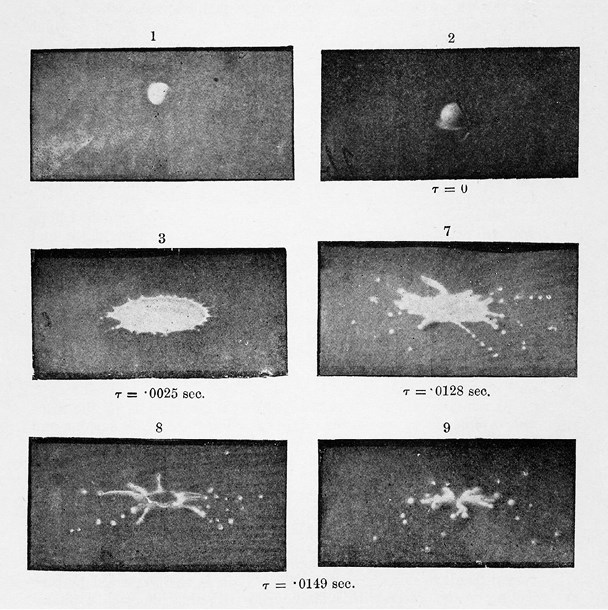

Ил. 0.2. Объективный всплеск. Гравюра «моментальных фотоснимков». Arthur Worthington, «The Splash of a Drop and Allied Phenomena», Proceedings of the Royal Institution 14 (1893–95), opp. p. 302, ser. 13. Представлено на еженедельной вечерней встрече 18 мая 1894 года. Капля молока разбивается о пластину из дымчатого стекла, устремляясь к краям и не образуя спаек, как было до того с каплей ртути (хотя и без затрудняющей фотографирование отражательной способности ртутной поверхности). Однако на этот раз Уортингтон держал себя в узде и больше не пытался разглядеть идеальную или «типическую» реальность за видимой картинкой – он называл свои асимметричные образы-как-они-были-зарегистрированы «объективными картинами».

В течение многих лет Уортингтон полагался на образы, оставленные вспышкой на его сетчатке. Позднее, весной 1894 года, ему наконец удалось запечатлеть удар капли при помощи фотографии. Симметрия разбилась вдребезги. Уортингтон писал: «Первое, что заметит каждый, – хотя фотографии и совпадают с рисунками во многих деталях, они демонстрируют большую неправильность, чем можно было бы ожидать, полагаясь на рисунки»[63]. Но если симметричные рисунки и неправильные теневые фотографии сошлись в непримиримом конфликте, то что-то одно должно было уступить. Как рассказывал Уортингтон своей лондонской аудитории, более яркие вспышки и более быстрые зарисовки давали «объективную картину» столкновения, которую он затем зарисовывал и гравировал (ил. 0.2)[64]. Новая, несовершенная природа шокировала столкновением с разбитой вдребезги правильностью феномена, который он изучал с 1875 года. Повергнутый в сомнение, Уортингтон задавался вопросом, как могло получиться, что на протяжении стольких лет он изображал не более чем идеализированные миражи, пускай даже прекрасные в своей симметрии.

Уортингтон знал: совершенных приборов не бывает. Его аппарат, как он говорил, тоже не был совершенным. Даже когда все условия опыта были выстроены так, чтобы показать конкретный этап всплеска, все равно от капли к капле наблюдались различия. Отчасти этот визуальный разброс был обусловлен инструментом – в основном в тех случаях, когда капля слегка цеплялась за предметное стекло, с которого она падала. В ходе последующих осцилляций капля сталкивалась с поверхностью уже уплощенной или удлиненной. Казалось совершенно очевидным (в течение почти двух десятилетий Уортингтон никак не комментировал это в печати), что для обнаружения нормы, скрытой за отклонениями, всегда необходимо осуществлять отбор из множества изображений, сделанных на каждом из этапов. Случайности происходят постоянно. Зачем же публиковать их?

Уортингтон писал: «Я вынужден признать, что, просматривая свои первоначальные зарисовки, я нахожу множество изображений неправильных или асимметричных фигур, однако при составлении истории их отбраковка была неизбежна хотя бы потому, что никогда не бывает двух одинаковых неправильностей. Таким образом, разум наблюдателя полностью захвачен идеальным всплеском – всплеском самим по себе, – чье совершенство может никогда не воплотиться в реальности»[65]. В данном случае речь шла не о плохом зрении или неудавшемся эксперименте – Уортингтон сделал эти асимметричные зарисовки собственной рукой – тщательно и осознанно. Опубликованные симметричные «истории» пользовались успехом и означали триумф исследовательской идеализации над всего-навсего инцидентами: «Для отбора последовательной серии рисунков требуется некоторое суждение. Единственный способ – это сделать большое количество зарисовок каждого этапа, а затем отобрать из них последовательную серию. Теперь, когда бы ни приходилось прибегать к суждению, всегда есть возможность ошибиться в суждении… невозможно собрать рисунки вместе, чтобы получилась связная история, не руководствуясь некоторой теорией… А вы уж будьте добры помнить, что эта хроника событий, произошедших в течение одной десятой секунды, не механическая запись, она представлена несовершенным историком, способным ошибиться»[66]. Но теперь Уортингтон запоздало начал рассматривать свои ошибочные двадцатилетние напряженные усилия по установлению регулярности как менее значимые по сравнению с «механической записью» – своего рода слепым зрением, которое не избегало бы асимметрии или несовершенства. Теперь, в отличие от того, как это было раньше, он сожалел о слишком человеческих решениях, потребовавшихся, чтобы выделить явление, скрытое за отклонениями. И лишь теперь это суждение потрясло его своим коварством.

В течение двух десятилетий Уортингтон полагал, что симметричные, совершенные формы природы являются определяющей чертой его морфологии капель. Все асимметричные изображения остались в лаборатории, ни одно из них не появилось в его многочисленных научных публикациях. Он был далеко не одинок в этом выборе – в ходе долгих систематических исследований превосходство совершенного над несовершенным глубоко укоренилось во множестве научных областей. Идеализация в течение долгого времени была определяющим предписанием в разных предметных областях – от анатомических структур до зоофизиологических кристаллов. На каком основании в качестве подлинного изображения грудной клетки человека нужно выбирать изображение со сломанным левым ребром? Кому могло понадобиться, чтобы на изображении ромбовидного кристалла были сколы? Наука какого далекого будущего будет нуждаться в «деформированной» снежинке с нарушенной шестикратной симметрией, микроскопическом изображении с оптическими искажениями из‐за линз или клевере с листом, изъеденным насекомыми? Однако после шока, испытанного в 1894 году, Уортингтон задался другим вопросом (и снова не в одиночку) – как получилось, что вместе с другими он так долго искал взглядом лишь совершенство, которого не было.

Спустя несколько месяцев после первых гравюрных изображений, сделанных по фотографиям всплесков, находясь под впечатлением от пережитого удара, Уортингтон, вероятно, сгладил тяжесть этих перемен, низведя прежний эпистемологический идеал к чистой психологии. Быть может, рассуждал он в 1895 году, естественная склонность ума заключается в том, чтобы интегрировать различия в регулярности. Возможно – чрезмерная внимательность к регулярной последовательности всплеска ошибочно обобщается до целого. Он говорил: «В нескольких случаях мне удавалось наблюдать фотографируемый всплеск невооруженным глазом», при этом в журнале делалась пометка, что событие было «весьма правильным», хотя при последующей проверке фотография показывала, что всплеск был каким угодно, только не симметричным[67]. То, что было высшей научной добродетелью – отслеживание и документирование базового, идеального «всплеска самого по себе», – стало психологической ошибкой, изъяном восприятия.

Теперь, обращаясь к своей аудитории в 1895 году, Уортингтон говорил, что от прежних изображений совершенных капель придется отказаться. Вместо них он хотел получить изображения физического мира во всей его сложности и асимметричной индивидуальности – в том виде, который он для краткости назвал «объективной картиной»[68]. Только это предоставит знание о том, что он считал «реальным, в отличие от фантастических флюидов»[69].

Обращение Уортингтона к «объективной картине» показательно для того глубокого преобразования, которое произошло в науках, основанных на наблюдении. В ходе XIX века другие ученые – от астрономов, изучающих очень большое, до бактериологов, всматривающихся в очень малое, – также начали подвергать сомнению собственные традиции использования идеализирующей репрезентации при подготовке атласов и справочников. То, что так долго являлось достойным стремлением, заслуживающим восхищения, – освобождение от случайного ради поиска существенного, – превратилось в научный порок.

Эта книга – о создании новой эпистемической добродетели, научной объективности, которая понудила ученых к тому, чтобы переписать и заново проиллюстрировать руководства, разделяющие природу на ее фундаментальные объекты. Она – о поиске той новой формы беспристрастного и не замутненного мыслью слепого зрения, которое мы называем научной объективностью.