100 великих тайн сознания

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ МОЗГ

На первый взгляд может показаться, что мужчины и женщины отличаются друг от друга только по первичным и вторичным половым признакам. Однако более детальные исследования показали, что это далеко не так. Оказалось, что отличительных особенностей насчитывается не один десяток, и касаются они и анатомических, и физиологических, и поведенческих характеристик полов.

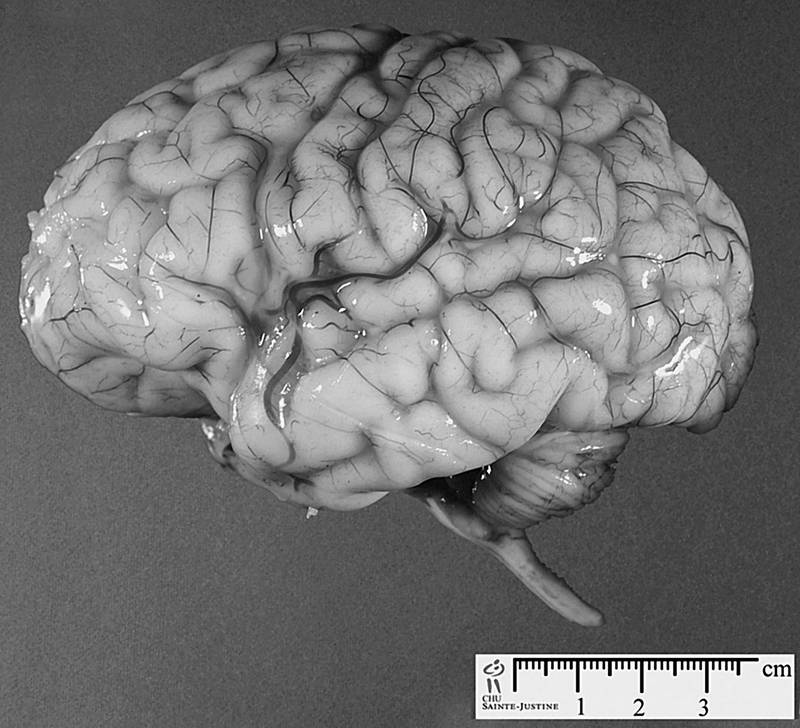

Мозг мужчины отличается от мозга женщины

Так, например, у женщин лучше, чем у мужчин, видит правый глаз и слышит правое ухо. То же касается и обоняния, и музыкального слуха.

Много характерных для каждого пола особенностей и в поведении. Так, уже с колыбели женщина и мужчина ведут себя по-разному: мальчики сучат ножками, а девочки внимательно изучают окружение.

Немало различий нашли исследователи и в строении мозга мужчин и женщин. Так, мозг мужчины на 150–200 граммов тяжелее женского.

Зато у женщин на 15–20 % серого вещества мозга, то есть нейронов, больше, чем у мужчин. Этот факт как раз и объясняет, почему у женщин, при меньшей массе их мозга, коэффициент интеллекта почти такой же, как и у мужчин. Просто мозг женщины в меньшем объеме содержит больше активных элементов.

А вот белого вещества, или глии, и внутримозговой жидкости в мозге мужчин больше, чем в мозге прекрасной половины. Именно глия, состоящая из покрытых изолирующей жировой оболочкой длинных отростков нейронов, позволяет четче распределять поступающую информацию между разными отделами мозга.

Правда, прямой и четкой связи между весом мозга, объемом серого вещества и глии и интеллектом мужчин и женщин не обнаружено.

Оказывается, кровь в кровеносных сосудах мозга у женщин течет быстрее, чем у мужчин, тем самым в значительной степени замедляя у них процессы старения «кладезя мудрости». Поэтому с возрастом мужчина и теряет мозговых тканей больше, чем его спутница жизни. Особенно это хорошо заметно на томограмме мозга 45-летнего человека.

Кроме того, получены многочисленные свидетельства о влиянии полового фактора на память, эмоции, узнавание и стресс. Многочисленные исследования позволили также обнаружить связанные с полом различия в структуре ряда зон, областей и участков мозга.

Так, гиппокамп – область мозга, ответственная за хранение следов памяти и пространственное картирование окружающего мира, у женщин крупнее, чем у мужчин.

Связано это, скорее всего, с тем, что женщины определяют свое местоположение с помощью наземных ориентиров, а мужчины – за счет оценки расстояний и ориентации в пространстве.

Крупнее у женщин и некоторые участки лимбической системы и области лобной коры, участвующие, соответственно, в формировании эмоциональных состояний и осуществлении познавательных процессов.

В то же время у мужчин лучше развита миндалина – структура, отвечающая за реакции организма на стрессовые ситуации, в частности, контролирующей выброс адреналина и ритм сердцебиения. Также и те зоны теменной коры, которые отвечают за восприятие пространства, у мужчин развиты сильнее.

Впрочем, различия в строении и размерах этих структур, а также других областей головного мозга относительны.

Как оказалось, различия существуют не только между соответствующими морфологическими структурами мозга. Выявлены они и на клеточном уровне.

Например, в зонах височной коры, связанных с переработкой и пониманием речевой информации, плотность нейронов в женском мозге оказалась выше, чем в мужском.

Кроме того, в каждой клетке мозга женщины функционирует на 133 гена больше, чем у мужчины. Зато мозг мужчины синтезирует сиротина на 52 процента больше, чем мозг женщины.

Безусловно, большая часть из описанных различий, а также тех, которых мы не коснулись, в значительной степени связана с разной степенью воздействия половых гормонов на мозг человека во время его внутриутробного и постнатального развития. В частности, эти гормоны влияют на строение нейронов и их плотность в различных структурах мозга.

Отмеченная взаимосвязь между размерами отдельных участков мозга у взрослого человека и активностью половых гормонов у эмбриона является серьезным аргументом в пользу существующих гипотез о врожденном характере некоторых особенностей в поведении мужчин и женщин. Это, в частности, касается механизмов познания, которые явно имеют половые различия.

Вот только один пример. Психологам, а в первую очередь родителям известно, что маленькие мальчики и девочки в играх отдают предпочтение совершенно разным предметам. Первым подавай игрушечные машины, луки, пистолеты; вторые, как правило, тяготеют к куклам, одежке, кухонной утвари.

Но с чем связаны подобные склонности, с культурой или врожденными особенностями головного мозга, – долгое время ученым оставалось неизвестным.

Возможно, к ответу на этот вопрос ученых приблизил эксперимент, главными действующими лицами которого были зеленые мартышки. Во время этого исследования обезьянкам предлагали разнообразный набор игрушек: тряпичные куклы, тележки, оловянные солдатики, книжки с картинками и т. д.

В результате опыта выяснилось, что самцы больше возились с теми предметами, с которыми любят играть мальчики, а самки – с игрушками, которые в играх чаще всего используют девочки. А вот с такими «бесполыми» предметами, как, например, книжки с картинками, животные обоих полов проводили одинаковое время.

Вывод из этого опыта напрашивается сам собой: предпочтения детей при выборе игрушек в определенной степени определяются врожденными половыми различиями.

Возможно, что игрушки, которые выбирают самки обезьян и девочки, помогают им в развитии будущих материнских навыков. Что же касается самцов зеленых мартышек и мальчиков, то резонно предположить, что их выбор связан с теми предметами, которые в будущем могут быть полезными во время охоты или при защите партнера.

Безусловно, половые различия в строении тех структур головного мозга, которые участвуют в восприятии и оценке событий и явлений внешнего мира, также должны сказываться на поведении мужчин и женщин.

Так, когда мужчинам и женщинам предъявляли фотографии с негативными сюжетами, их миндалины на изображение реагировали по-разному: у мужчин большую активность проявляла правая миндалина, а у женщин – левая. А миндалины, как известно, – это структуры, отвечающие за память на эмоциональные события.

Кроме того, реакция на эти фотографии сопровождалась короткой вспышкой электрической активности мозга, которая появлялась через 300 миллисекунд после предъявления картинки. При этом у мужчин она была сильнее выражена в правом полушарии мозга, а у женщин – в левом.

Таким образом, как мозг мужчины, так и мозг женщины не отличаются идеальной структурой, то есть каждый из них имеет определенные достоинства и недостатки. И только при совместном функционировании они представляют собой эффективное устройство.

ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ МОЗГ

Александр Македонский и Наполеон, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Пабло Пикассо, И.П. Павлов и Альберт Эйнштейн, В.И. Даль и Уинстон Черчилль, Махатма Ганди, Рональд Рейган и Фидель Кастро, Пол Маккартни и Билл Гейтс. Казалось бы, ничего общего между ними нет. Действительно, все они принадлежат к разным историческим эпохам, да и проявили они себя в разных областях человеческой деятельности: в военном деле или в политике, в науке или в искусстве.

И тем не менее у них есть нечто общее. Да, они – гении! Но кроме гениальности, их объединяет и одна морфологическая особенность: все они – «левши». Кстати, к леворуким следует добавить еще и римского императора Тиберия, Карла Великого, Роберта Шумана, Паганини, Бетховена, Исаака Ньютона, Марка Твена…

Вообще-то, в леворукости вроде бы ничего особенного и нет, если бы, во-первых, не отношение общества к людям, у которых левая рука является ведущей, и, во-вторых, не те особенности в строении мозга, которые сопровождают леворукость.

Гениальный Леонардо да Винчи – один из самых знаменитых левшей

Что касается общества, то оно всегда относилось к «левшам» с изрядной долей предвзятости, переходившей порой в явную неприязнь к таким людям.

Например, в Библии слово «левый» означает «плохое», а «правый» – «хорошее». А древние римляне называли левшу не иначе как «зло», а германцы – «неумехой». В английском языке нечто похожее: «левый» – это зловещий и скверный. Та же самая история во французской и итальянской лексике: левый – значит, неуклюжий, нечестный, дефективный.

В Средние века, особенно в период охоты на ведьм, леворукость была одним из главных доказательств связи человека с дьяволом. И часто только на этом основании человека могли отправить на костер. Между прочим, по одной из версий, инквизиция приговорила Жанну д'Арк к сожжению на костре еще и потому, что знаменитая француженка была левшой. Кстати, согласно некоторым данным, численность леворуких европейцев в этот период сократилась почти вдвое.

С явной антипатией относился к леворуким и российский император Петр Первый. Например, он запрещал свидетельствовать в судах кривым, рыжим и леворуким, «понеже Бог шельму метит». Да что там Петр Первый! В Советском Союзе их переучивали до 1985 года!

И ведь до сих пор никто не может сказать точно: почему левши попали в число «изгоев» общества? Все было бы понятно, если бы большая их часть числилась, например, среди преступников. Впрочем, сексуальный маньяк Андрей Чикатило был левшой, хотя среди серийных убийц леворуких немного. Да и в обществе карманников и карточных шулеров их тоже предостаточно.

Или: если бы они имели явные уродства и были представлены в человеческой популяции ничтожными долями процента. Но ведь все они нормальные люди и, согласно статистике, в мире их тоже немало – от 5 до 10 процентов.

Впрочем, согласно принятым медицинским нормам, истинным левшой считается лишь тот, кто не только выполняет левой рукой основные действия, но и лучше видит левым глазом, слышит левым ухом и к нему же «машинально» прикладывает трубку телефона, а также начинает движение с левой ноги.

Не менее сложен и другой вопрос, на который и по сей день нет однозначного ответа: почему человечество разделилось на правшей и левшей?

На этот счет существует несколько гипотез. Так, согласно одной из них, разделение на праворукость и леворукость произошло еще в те времена, когда обезьяны большую часть жизни проводили в кронах деревьев: правой рукой они цеплялись за ветки, а левой – срывали плоды, ловили мелкую живность и отправляли в рот съедобные дары природы.

Когда же наши предки спустились на землю, правую руку они стали использовать для более точных действий во время охоты или трудовой деятельности, например, при изготовлении орудий труда. А так как эти функции в племени выполняли в основном мужчины, то и правшей среди них становилось больше. Но этой гипотезе противоречит тот факт, что среди мужчин левшей больше, чем среди женщин. Кроме того, у женщин лучше, чем у мужчин, правое ухо и левый глаз воспринимают поступающие сигналы.

Существовала еще и «материнская» версия. Оказывается, у женщин более развита правая рука потому, что левой они прижимали к сердцу младенца, чтобы тот, услышав его стук, быстрее успокаивался.

А вот теория «щита и меча» превалирование правшей над левшами объясняла тем, что в бесконечных войнах гибли, как правило, леворукие: они держали меч в левой руке, а щит – в правой, поэтому их сердце было слабо защищено и они погибали чаще, чем те, кто держал щит в левой руке.

Но все эти предположения со временем потеряли свою актуальность. И на смену им пришли новые, более современные версии.

Так, одна из них разделение людей на правшей и левшей объясняет структурой головного мозга.

Дело в том, что движения правой руки, так же как и других мышц правой половины тела, регулируются преимущественно левым полушарием мозга, а мышечные сокращения в левой части тела – правым полушарием. А так как у левшей, в отличие от большинства людей, доминирует правое полушарие мозга, то и ведущая роль у них принадлежит левой руке. И хотя этой рукой леворукий человек не обязательно все делает, тем не менее она у него и лучше развита, и ее движения более ловкие и точные: ею он пишет, рисует, в ней держит инструменты.

А так как правое полушарие отвечает еще и за образное восприятие мира, то левши часто обладают яркими творческими способностями и нередко достигают значительных успехов в науке или искусстве. Они, как правило, составляют преобладающее большинство среди ясновидцев и экстрасенсов.

Но, оказывается, леворукость сопряжена не только с творческими способностями, но и с некоторыми заболеваниями. Так, медики считают, что левши, в отличие от правшей, имеют гораздо больше проблем, связанных с иммунной системой.

Кроме того, они чаще других страдают ревматоидным артритом, астмой, аутизмом, диабетом, мигренью.

Появление леворукости у людей чаще всего обусловлено наследственностью. Например, она очень часто передается по наследству. По крайней мере, леворукие люди имеют в пять раз больше родственников-левшей, чем праворукие. Леворукость может появиться и как следствие различных патологий беременности или при родовых травмах. Левая рука может стать ведущей и тогда, когда происходят отклонения в развитии левого полушария, и правое переводит часть функций на себя.

Так как практически все технические блага цивилизации сориентированы на правшей, леворукие люди иногда испытывают не только определенный дискомфорт при их употреблении, но и трудности в процессе их осваивания.

Например, даже такие мелочи быта, как «праворукая» мышка для компьютера или часы, для них уже «чужие». А что говорить о педали сцепления или рычаге скоростей в автомобиле!

Видимо, чтобы хоть как-то облегчить жизнь этих людей в нашем праворуком мире, и выпускается «Леворукий журнал» – официальное издание международного общества левшей, в котором последняя страница нумеруется первой. На ней размещают обзорные и аналитические статьи, а также главные новости.

Зато на первой странице, как правило, печатают то, что в обычных изданиях дают на последней: например, рекламу товаров для леворуких.

МАТЕРИНСКИЙ МОЗГ

Трогательное отношение самок к своему потомству – одно из самых прекрасных явлений в природе. У таких высокоразвитых млекопитающих, как человек, эти отношения сопровождаются богатыми эмоциональными и духовными переживаниями. Но это не должно заслонять от нашего внимания тот факт, что материнский инстинкт в очень большой степени предопределен действием особых физиологических механизмов и необходим для сохранения вида в процессе эволюции.

Действительно, подготовка к материнству, то есть беременность ироды, – очень сложный процесс, сопровождающийся значительными структурными, физиологическими и биохимическими изменениями в организме самки практически всех млекопитающих.

В этот период, а также после рождения детенышей, претерпевает глубокие изменения и поведение самок. Если раньше каждый ее шаг был направлен к одной цели – удовлетворению своих собственных жизненных потребностей, то во время подготовки к материнству ее поведение резко меняется. Еще не родив, она, хотя еще и косвенно, но уже заботится о потомстве: например, готовит гнездо для будущих детенышей.

Трогательное отношение самок к детенышам – одно из самых прекрасных явлений природы

Процессы, происходящие в этот период в организме самки, давно интересовали ученых. Однако только в последнее время эти механизмы стали приоткрывать перед исследователями свои сокровенные тайны.

Например, было установлено, что особо значимую роль во время беременности, родов и лактации играют гормоны. Так, было установлено, что женские половые гормоны эстроген и прогестерон необходимы для возникновения у самок крыс материнского инстинкта.

Но гормоны не только обеспечивают нормальное развитие эмбриона, но и способствуют необходимым структурным изменениям в головном мозге, точнее, в тех его зонах, которые имеют самое непосредственное отношение к материнскому поведению самки.

В этот период в мозге самки появляются целые ансамбли взаимосвязанных областей, которые при необходимости и в соответствии с обстоятельствами включают ту или иную форму материнского поведения, связанную непосредственно с заботой о потомстве: сооружение убежища, кормление детеныша, вылизывание его и т. д.

В это же время в сером веществе мозга самки более активно начинают функционировать и другие области, которые уже косвенно или опосредованно влияют на выживаемость потомства: это, например, области, контролирующие память, ориентацию в пространстве или реакции организма на стресс.

Так, опытным путем было доказано, что крысы-матери быстрее своих бездетных сверстниц проходят сложные лабиринты и лучше охотятся.

В эксперименте были проведены наблюдения над двумя группами голодных самок крыс: рожавшими и не рожавшими. И тем и другим в загоне длиной 1,5 метра требовалось поймать сверчка, который находился в подстилке из опилок. Так вот, бездетным самкам, чтобы поймать жертву, требовалось в среднем 270 секунд, в то время как лактирующим – всего 50 секунд. Более того, обзаведшиеся потомством самки охотились лучше своих товарок даже в том случае, если не слышали пения сверчка или были сыты.

Безусловно, в естественных условиях эти способности самок будут положительно влиять на выживаемость детенышей.

Но все эти исследования касались в основном животных. Исследователям же было намного интереснее узнать, что же происходит в головном мозге женщин-матерей на тот или иной поведенческий акт ребенка: например, плач.

Оказалось, что у человека, как и у грызунов, наибольшая активность на этот сигнал отмечалась в гипоталамусе и в некоторых областях коры мозга.

Локализация же сходных реакций в аналогичных структурах материнского мозга человека и животных позволяет предположить, что они имеют одинаковую природу.

Ученые также обнаружили, что в послеродовой период матери распознают множество запахов и звуков, издаваемых их детьми. Вероятнее всего, это связано с обострением чувствительности их сенсорных способностей.

Более того, было установлено, что женщины с высоким послеродовым уровнем кортизола намного лучше воспринимают запахи своих малышей, чем те, у кого содержание этого гормона понижено. То же самое относится и к реакциям на плач младенцев.

С другой стороны, известно, что концентрация кортизола в крови в состоянии стресса увеличивается, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье. Но, как видно, молодым мамам кортизол полезен, так как позволяет более чутко реагировать на состояние своего малыша.

Кстати, было статистически доказано, что женщины, забеременевшие после 40 лет, доживают до 100 лет в 4 раза чаще, чем родившие молодыми. Возможно, считают ученые, процессы старения у пожилых мам протекают медленнее.

Можно также предполагать, что поздняя беременность стимулирует функции головного мозга женщин, когда в менопаузе начинается уменьшение уровня половых гормонов.

Что же касается памяти, то в ряде тестов беременные женщины показали более низкие результаты, чем небеременные. Впрочем, эти данные нельзя считать научно обоснованными, так как в эксперименте участвовало всего 19 женщин, к тому же предварительной оценки их способности к запоминанию не проводилось.

В последние годы внимание исследователей привлекла способность матерей, в сравнении с бездетными женщинами, одновременно и более успешно выполнять различные работы. И хотя исследователи уверены, что это связано с изменениями в головном мозге, точного ответа на данный вопрос они пока не знают.

МОЗГОВОЙ БАРЬЕР

Оказывается, мозг – это очень закрытая система, проникнуть в которую, как ни в какую другую, очень трудно. Причем чрезмерная закрытость порой чревата трагическими последствиями даже для самого мозга. Именно по этой причине такие заболевания нервной системы, как энцефалит, столбняк, рассеянный склероз и т. д. с большим трудом поддаются лечению…

Дело в том, что фармакологические препараты, предназначенные для лечения вышеперечисленных заболеваний, попасть в мозг не могут: туда их не пропускает так называемый гематоэнцефалический барьер. В то же время инфекция в ткани головного мозга проникает почти беспрепятственно.

Что же это за такой механизм, который все делает наоборот: врагам открывает ворота, а перед защитниками – их запирает?

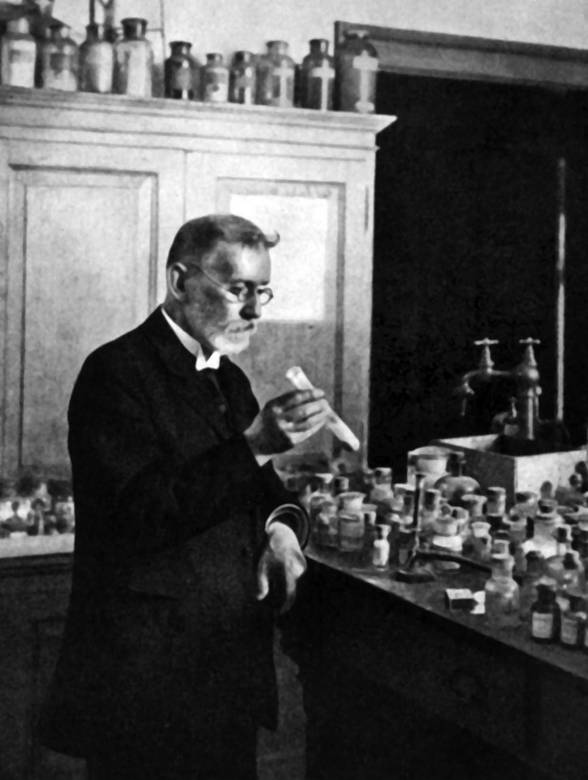

Еще в конце XIX века, точнее в 1885 году, знаменитый немецкий микробиолог Пауль Эрлих провел эксперимент, результаты которого оказались абсолютно неожиданными.

Знаменитый немецкий микробиолог Пауль Эрлих в своей лаборатории

Когда ученый ввел в кровь кролика большое количество синей краски, то спустя некоторое время заметил, что все тело кролика посинело. Более того, все внутренние органы тоже окрасились в синий цвет. Однако в мозг животного краска не проникла.

Спустя несколько лет сотрудник Эрлиха – Э. Гольдман – не только повторил опыт своего учителя, но и усовершенствовал его: точнее, он поставил два эксперимента. В первом опыте он сделал то же самое, что и П. Эрлих, – ввел краску в вены кролика. Все тело, кроме мозга, как и следовало ожидать, посинело. Однако когда Э. Гольдман впрыснул краску в так называемую подмозжечковую цистерну, то окрасилось и вещество мозга.

Тогда-то и появилась идея о неком сосудистом барьере, который препятствует проникновению в мозг ряда веществ, которые циркулируют в крови.

Впоследствии в десятках лабораторий мира эти опыты были проверены и перепроверены. При этом вместо синего красителя животным вводили множество других растворенных веществ, в том числе лекарства, гормоны, яды, а в последние годы – радиоактивные изотопы.

Само же понятие «гематоэнцефалического барьера» ввела в науку еще в 20-х годах прошлого века выдающийся советский физиолог академик Л.С. Штерн. Кроме того, вместе со своими учениками она разработала и основы учения об этом уникальном мозговом феномене.

Шли годы. Все больше и больше сведений накапливалось об этом защитном механизме мозга.

Сегодня, например, физиологи знают, что гематоэнцефалический барьер защищает чрезвычайно чувствительные структуры головного и спинного мозга от различного рода чужеродных веществ, которые проникают в кровь извне или образуются в самом организме.

«Постоянство внутренней среды, в которой живет центральная нервная система человека и животных, является обязательным условием ее деятельности, – пишет известный физиолог профессор Г. Кассиль в статье “Мозговой барьер” (Наука и жизнь. 1986. № 11). – Природа не случайно спрятала мозг в прочную костную коробку и защитила его от общей внутренней среды организма – крови – сложным, дифференцированным механизмом – мозговым барьером. Даже незначительные изменения в составе окружающей мозг цереброспинальной жидкости (или спинномозговая жидкость, или ликвор), небольшие колебания в поступлении кислорода либо питательных веществ в клетки мозга оказывают подчас решающее влияние на их состояние. Отсюда и ведущее назначение гематоэнцефалического барьера – поддержание постоянства внутренней среды мозга, регуляция ее состава и биологических свойств. Он как бы оберегает мозг человека и животных от всевозможных случайностей, создает для нервных клеток постоянные условия. Поэтому точная и бесперебойная работа нейронов, а значит, умственная деятельность, психика, настроение, здоровье и болезнь во многом зависят от функционального состояния барьера».

И тем не менее накопленные сведения о мозговом барьере все еще не настолько полные, чтобы можно было говорить о нем как о завершенной физиологической концепции.

Например, до сих пор до конца так и не установлена сама структура гематоэнцефалического барьера, хотя его изучением занимаются многие исследовательские лаборатории мира.

Определенная сложность в познании тайн мозгового барьера связана с тем, что это не орган в обычном понимании, как, например, сердце, почки или желудок. А своеобразный конгломерат органов и систем, которые, наряду со своей основной ролью, выполняют еще и защитные функции.

Так, мозговые капилляры, помимо своей главной функции – обеспечения мозга кровью, а вместе с ней и необходимыми веществами, еще и контролируют проникновение в мозг различных соединений. То есть являются своеобразным ситом и одновременно первой линией обороны мозга.

Для осуществления этой функции они имеют и соответствующее строение. Так, если стенки у капилляров других органов имеют мельчайшие поры, сквозь которые необходимые вещества из крови проникают в межклеточную жидкость, то в мозговых капиллярах такие отверстия отсутствуют.

«Отдельные клетки накладываются друг на друга подобно черепицам (гребенчатое строение), и места стыковок прикрыты особыми замыкательными пластинками. Щели между клетками необычайно узкие, поэтому движение жидкости из капилляра в ткань идет в основном сквозь его стенку». (Г. Кассиль. «Мозговой барьер»).

Но лишь одними капиллярными стенками защитные структуры мозгового барьера не ограничиваются. В нем имеется и вторая линия обороны, которая находится между стенкой капилляра и нейронами.

«Природа поставила здесь сложное сплетение звездчатых клеток (астроцитов) и их отростков (дендритов), образующих слой так называемой нейроглии. Она покрывает около 85 процентов наружной поверхности мозговых капилляров, к которой тесно прилегают присосковые ножки клеток нейроглии, – пишет об этой структуре профессор Г. Кассиль. – Они могут растягивать просвет капилляра и суживать его. Основная их роль сводится к питанию нейронов. Присосковые ножки высасывают из крови необходимые нейронам питательные вещества и выводят обратно в кровь продукты их обмена веществ (не случайно астроциты получили название “питательных клеток”, или “клеток-кормилиц”). При этом нейроглия может менять окислительный потенциал входящих в ее состав элементов, что вызывает изменение электрического заряда клеток и, соответственно, активности мозгового барьера: он становится менее проницаемым, если окислительный потенциал астроцитов повышен».

Но кроме капилляров и нейроглии есть еще и третий оборонительный плацдарм – мягкие оболочки, окутывающие мозг, и сосудистые сплетения боковых желудочков, активно участвующих в образовании цереброспинальной жидкости.

Таким образом, говоря словами Г. Кассиля, гематоэнцефалический барьер – это мозаика приспособительных механизмов головного и спинного мозга, или, образно выражаясь, федерация автономных, но взаимосвязанных составных частей не только анатомического, но и физиологического механизма.

Гематоэнцефалический барьер – структура, которая мгновенно реагирует на любые изменения параметров среды и самого мозга.

«Проницаемость его увеличивается при голодании и гипоксии, под влиянием определенных фармакологических препаратов, при удалении некоторых эндокринных желез (щитовидной, гипофиза, поджелудочной), при повышении температуры тела до 41–42° или при снижении ее до 34–35°, при бессоннице, наркозе и утомлении, – перечисляет основные функции мозгового барьера Г. Кассиль. – Многие инфекционные заболевания, беременность, черепно-мозговая травма, облучение, особенно рентгеновскими лучами, могут уменьшать проницаемость барьера и облегчать поступление в мозг как чужеродных, так и свойственных организму веществ».

Однако почему это происходит именно так, а не иначе, ученые пока объяснить не могут. Так же как и не могут сказать, – почему одни вещества в головной и спинной мозг проникают легко, в то время как другие, даже близкие к ним по строению и свойствам, этого сделать не могут.

Ответы на эти вопросы еще находятся в научно-исследовательских институтах, лабораториях и в современных медицинских центрах.