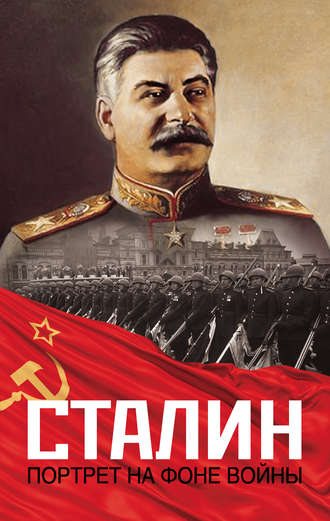

Сталин. Портрет на фоне войны

Для Советской России война с Польшей стала, прежде всего, войной против внешней агрессии. Не случайно вторжение поляков вызвало в стране патриотический подъем. Генерал А.А. Брусилов призвал всех бывших офицеров записаться в Красную Армию. 5 июня 1-я Конная армия С. Буденного прорвала польский фронт и перешла в наступление. 12 июня поляки оставили Киев и начали отступать. Войска Западного и Юго-Западного фронтов Красной Армии под командованием М.Н. Тухачевского двинулись на Варшаву и 13 августа оказались в ее предместье. На волне эйфории, связанной с быстрым продвижением Красной Армии, советское руководство предприняло попытку превратить войну оборонительную в войну революционную. Вместе с лозунгом революции в Польше в повестку дня был поставлен вопрос о победе революции в Германии, а потом и во всей Европе. «Если бы Польша, – утверждал впоследствии Ленин, – стала советской, Версальский мир был бы разрушен, и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы». Однако этот утопический сценарий не был осуществлен. 12 июля 1920 г. министр иностранных дел Великобритании лорд Д. Керзон отправил ноту советскому правительству с требованием приостановить наступление Красной Армии против Польши. Временная разделительная полоса должна была пройти по Бугу, в основном по границе этнической Польши.

Командование Западного фронта приняло решение о штурме Варшавы. Однако неожиданно для советского командования польская армия под командованием В. Сикорского нанесла успешный контрудар, и польские воска перешли в наступление. По некоторым оценкам, до двух третей советских войск было уничтожено. Главная причина столь трагического исхода польской кампании – серьезные политические просчеты большевистских вождей. Лозунг Польской Республики Советов не нашел поддержки у большинства поляков. Немалую роль в поражении сыграли, безусловно, и военные просчеты.

18 октября 1920 г. война с Польшей была прекращена, армии противников были истощены. В соответствии с условиями Мирного договора, подписанного в Риге в марте 1921 г. между Польшей и Советским государством, государственная граница теперь прошла восточнее «линии Керзона», при этом значительная часть Украины и Белоруссии оказалась отторгнутой от России.

Находясь на Юго-Западном фронте, Сталин вновь ссорится с военными. Камнем преткновения стал вопрос о правомерности наступлении на Варшаву. Вначале Сталин был солидарен с Троцким, который не поддерживал идею наступления. Но он быстро изменил точку зрения и присоединился к стороннику наступательных действий командующему Западным фронтом М.Н. Тухачевскому, поскольку главным инициатором похода на Варшаву был сам Ленин. 23 июля главком Юго-Западного фронта С.С. Каменев приказал овладеть Варшавой. Однако войска красных оторвались от линий снабжения, связь между Западным и Юго-Западным фронтом нарушилась. Сталин пытался перенести направление главного удара с Варшавы на Львов и отказался передать в распоряжение Тухачевского дополнительные силы, на чем настаивало Политбюро. Пилсудский, получив в результате мобилизации мощное подкрепление, вынудил Тухачевского отступить. Поскольку Сталин не выполнил распоряжение Политбюро, он был отозван в Москву. Для Сталина это не имело серьезных последствий, ибо в 1921 г. он был назначен членом Реввоенсовета Республики.

В целом многочисленные факты говорят о том, что именно Гражданская война способствовала выходу Иосифа Джугашвили из кулис на политическую авансцену. В эти годы Сталин из второстепенной фигуры превращается в политического деятеля общенационального масштаба. В 1919 г. Сталин входит в первое ленинское Политбюро ЦК РСДРП(б), а также в первое Оргбюро, возглавляет два народных комиссариата.

Все три года войны он старался продвинуться вперед в большевистской иерархии, занять более видное, может быть, даже первое место. Три года чрезвычайных условий сформировали и укрепили в Сталине качества, позволившие после окончания Гражданской войны претендовать на единоличную власть в стране, прежде всего привычку командовать и требовать беспрекословного подчинения. Как заметил Троцкий, «фронт привлекал Сталина потому, что здесь он впервые столкнулся с наиболее законченным из всех аппаратов, именно с военным… Он мог приказывать. Приказание получало почти автоматическое выполнение, не так, как в Комиссариате национальностей, где ему приходилось скрываться от оппонентов на кухне коменданта…» Сталин получил опыт решения крупных вопросов волевым, административным путем. И этот опыт вскоре был востребован. Опыт военных лет также во многом определил сталинское видение организации государственной власти и самого «пролетарского» государства.

Сталин и Ленин. Новый шаг к вершиннам власти Иосиф Сталин делает во время болезни Ленина, когда по его прямому указанию он в апреле 1922 г. на пленуме ЦК избирается генеральным секретарем РКП(б). Благодаря усилиям Ленина в том же году Сталин становится фактически вторым лицом в партийно-государственном руководстве, являясь одновременно членом Политбюро и Оргбюро вместо Крестинского.

Выдвижение «замечательного грузина» на пост генсека явилось крупным политическим маневром вождя революции в его стремлении остаться в изменившихся условиях безоговорочным лидером в партии и государстве. Дело в том, что идея чистки партии, созревшая у Ленина после обострения вопроса о «верхах и низах» и усиленная в период дискуссии о профсоюзах недоверием к новым партийным кадрам, трансформировалась у него в идею фикс о коренном перетряхивании и реформировании партии. В это время Оргбюро и секретариат ЦК были вынуждены заниматься всякого рода мелочевкой, «вермишельными делами».

Со второй половины 1921 г. у В.И. Ленина начинают проявляться и усиливаться признаки серьезной болезни. Зимой 1921–1922 гг. Ленин чувствовал себя плохо. В это время среди обывателей в Москве циркулировали слухи, что «Ленин или спятил, или пьет горькую». В этих условиях он начинает приближать к себе Сталина, которого, судя по некоторым косвенным данным, в глубине души недолюбливал и презирал, считая, что у Сталина не имеется самой элементарной человеческой честности (Троцкий, в частности, в своих дневниках отмечает, что будто бы это мнение Ленина ему в 1926 г. передала Крупская). Возможно, поэтому Ильич считал Сталина послушным орудием в своих руках, но, вероятнее всего, во время профдискуссии Сталин зарекомендовал себя непримиримым врагом Троцкого, в котором Ленин видел напористого и нежелательного претендента на власть. Всегда помня о стремлении Троцкого иметь самостоятельное значение, Ленин неусыпно держал его на контроле. Накануне и после Х съезда РКП(б), как впоследствии говорил Чуеву Молотов, Ленин считал, что Троцкий своим авторитетом разлагающе влиял на положение дел в партии и государстве и по этой причине был бы рад избавится от него, но не мог.

Ленин конструирует систему сдержек и противовесов, которая позволила бы ему держать ситуацию во властных структурах под контролем. У Ленина, несмотря на полное поражение Троцкого на Х съезде в марте 1921 г., сохранялись опасения, что Троцкий создаст свою собственную фракцию в партии. Именно против такого возможного сценария и была направлена знаменитая резолюция Х съезда о единстве партии. Этой же цели служил тщательный подбор кадров в высшем эшелоне руководства, а также проводимая зимой 1921 г. чистка рядов партии.

Болезнь Ленина сильно сблизила Сталина с вождем. Только в июле – сентябре 1922 г. генсек совершил одиннадцать поездок в Горки. Тогда как наиболее близкий в руководстве Ленину человек – Каменев – лишь четыре, Зиновьев – две. За три месяца тесного общения Сталин смог превратиться в главного советника и неофициального секретаря вождя. По справедливому мнению историка К.Н. Писаренко, это было связано с желанием Ленина иметь полное представление о том, что творится в партии и стране. Генсек в отличие от других членов Политбюро был менее всего склонен обходить стороной неудобные вопросы.

Сталин успешно играл на скрытом соперничестве Ленина и Троцкого. Оно явилось настоящим кладом для Сталина и полностью соответствовало его личным интересам. Сталин в меру своих возможностей «сочувствовал этому, используя все доступные ему средства, чтобы потеснить или унизить своего главного противника Троцкого». В частности, возглавляемый им Наркомат рабоче-крестьянской инспекции уже практически полностью переключился на шельмование военного ведомства. Он способствовал тому, что в отсутствие Троцкого Политбюро приняло постановление по переброске некоторых кавалерийских частей с Кавказа в Туркестан. Что в итоге вызвало гневную реакцию Троцкого и неудовольствие Ленина. Тем более что вождь был недоволен позицией Сталина в давно развернувшейся дискуссии о монополии внешней торговли, в которой тот вопреки Ленину отстаивал неизбежность «ослабления» монополии. Чтобы умерить пыл вновь испеченного генсека, весьма полезный наркомат РКИ был взят у Сталина и передан под начало Цюрупе, с которым Сталин был в неприязненных отношениях.

После удара 25 мая 1922 г. у Ленина между ними не исчезла внешняя доверительность отношений. Сталин под видом докладов три раза в июле – августе 1922 г. ездил в Горки, где во время долгих бесед обсуждаются архисекретные дела. Однако сразу после возвращения Ленина к политической жизни в августе его ориентация в личных отношениях становится прямо обратной. Ленин понял, что, сражаясь с потенциальной фракцией Троцкого, он оказался лицом к лицу с растущим аппаратом Сталина. Ленин вышел из первой изоляции разгневанным на Сталина, и вызвано это могло быть только одним – подозрением в попытках удалить его от дел, от власти.

Лозунг борьбы с бюрократизмом, служивший Ленину в кампании против Троцкого, теперь оказался как нельзя кстати и в замыслах против Сталина. Ленин не зря после возвращения в Кремль ужаснулся «чудовищному бюрократизму» царящему в Секретариате.

Сталин, будучи постоянным членом Оргбюро с момента его создания, прекрасно понимал, какие возможности открываются перед ним в качестве «технического» руководителя Секретариата и аппарата ЦК РКП(б). (В свое время Бухарин назвал Сталина «гениальным дозировщиком», имея в виду умение генсека реализовывать свои широкомасштабные планы по частям, незаметно втягивая в них окружение и общество.)

Став генсеком, он получил возможность до конца реализовать то, что в свое время пытались сделать Крестинский и Троцкий.

Заручившись поддержкой Каменева и Зиновьева, Сталин приступил к созданию, точнее, к завершению создания партийного аппарата, который бы обеспечил ему огромный перевес над потенциальными соперниками в грядущей борьбе за власть. Все предыдущие должности, которые он занимал, в том числе Наркомнац, Рабоче-крестьянская инспекция – всего этого не давали.

Сталин начал с перестройки Центрального аппарата ЦК. Весной и летом 1922 г. он был «перетряхнут». С периферии в Москву, на Воздвиженку, призывались энергичные, но по каким-то причинам угодившие в немилость при прежнем Секретариате работники: Молотов, Куйбышев, Каганович.

При распределении обязанностей между тремя секретарями 5 апреля 1922 г. Сталину досталось ведать вопросами, связанными с работой Политбюро и сношениями с областными организациями. Вскоре Секретариат позиционировал себя как наиболее оперативный и закрытый орган ЦК партии. Следующим шагом стало придание решениям авторитарного Секретариата статуса решений коллегиального Оргбюро. Секретариат провозгласил, что «единогласные постановления Секретариата, не опротестованные в течение 24 часов с момента вручения протокола Секретариата ни одним из членов Оргбюро, считать постановлениями Оргбюро и как таковые сообщать организациям, учреждениям и лицам». 24 апреля «демократическое» Оргбюро покорно приняло эту кабинетную революцию и утвердило узурпацию своих полномочий автократическим Секретариатом.

После того как Сталин возглавил Секретариат, характер его работы сразу меняется. Генсек сразу же отказывается от обсуждения разных «вермишельных дел» вроде покупки шести ломовых лошадей для хозяйственных нужд аппарата и занимается вопросами политическими.

В дни болезни Ленина Сталин продвинул свою аппаратную революцию на новый уровень. 6 июня 1922 г. по предложению Сталина работа Секретариата была вновь перестроена. Для разгрузки повестки дня Секретариата и Оргбюро от вопросов мелкого характера при Секретариате создавалось постоянное Совещание заведующих отделами ЦК под председательством секретаря ЦК Куйбышева. В результате чисто аппаратное заседание совещания начинает решать вопросы ни больше ни меньше, как о замене секретарей Пензенского, Вятского, Северодвинского, Архангельского губкомов, не «удовлетворяющих требованиям партстажа». Выборное коллегиальное Оргбюро тем самым превратилось, по существу, в формальный орган, регистрирующий и подписывающий решения Секретариата и аппарата ЦК. Владея полной информацией о положении дел в партии и стране, обладая возможностью назначать кадры, Сталин постепенно превращается в ключевую фигуру в большевистском руководстве.

Однако «дружба» вождя со Сталиным продолжалась недолго. Вечером 23 декабря 1922 г. В.И. Ленин продиктовал дежурному секретарю М. Володичевой первый отрывок своего политического завещания. «Я советовал бы очень принять на этом съезде (речь шла о предстоящем весной 1923 г. ХII съезде партии) ряд перемен в нашем политическом строе…» Далее речь шла о необходимости увеличения числа членов ЦК до 50–100 членов (по Уставу, принятому на VIII партконференции в декабре 1919 г. Центральный комитет избирался в составе 19 членов и 12 кандидатов). Накануне из-за сталинской выволочки Крупской «за самоуправство», которая прорвала режим «изоляции Ильича» (21 декабря Крупская разрешила Ленину надиктовать письмо для Троцкого), за который и отвечал по поручению Политбюро Сталин, Ленин приходит к выводу, что партию в ближайшем будущем ожидает поединок Сталина и Троцкого за власть. Современные исследователи считают, что Сталин нагрубил Крупской вовсе не из-за плохого характера и восточного темперамента. Сталин, по существу, выражал мнение остальных членов правящей группы: «Старик выдохся и не способен в силу болезненного состояния быстро решать вопросы управления страной». Чтобы избавиться от навязчивой опеки, члены Политбюро на Пленуме ЦК 18 декабря 1922 г. ввели режим изоляции вождя, поручив контроль Сталину. Фактически с этого числа главой государства стал самый авторитетный на тот момент член Политбюро – Лев Каменев. Реальная власть в партии и стране переходит к «тройке»: Каменев – Зиновьев – Сталин.

24 декабря Ленин продиктовал секретарю основной отрывок своего «завещания»: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающийся самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить неожиданно». Ленин, отстаивая свое право по-прежнему диктовать свою волю соратникам, явно сгущал краски, когда говорил о якобы «необъятной власти генсека». Согласно партийному Уставу, его компетенция ограничивалась налаживанием эффективной деятельности аппарата ЦК, учетом партноменклатуры и т. п. Безусловно, влияние Секретариата ЦК на решение организационных и политических дел резко возросло после того, как секретарь ЦК и кандидат в члены Политбюро В.М. Молотов, возглавлявший ранее Секретариат, был заменен членом Политбюро Сталиным, имевшим в отличие от Молотова решающий голос. Однако и в этом случае Сталин мог игнорировать позицию Троцкого, Рыкова и Томского, лишь опираясь на дружескую поддержку Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева. (Не случайно Ленин в нарушение партийного Устава 3 апреля 1921 г. увеличил число постоянных членов Политбюро с пяти до семи.)

По мнению многих исследователей до 1929 другие члены Политбюро имели возможность противостоять попыткам Генсека захватить полноту власти. (Позже с 1929 г., Политбюро оказалось в таком сильном подчинении у Сталина, что ему не было никакой надобности пробовать править иначе, чем через политбюро).

Видимо, отдавая отчет в том, что членам ЦК его вывод «о необъятной власти генсека» покажется недостаточно убедительным для отставки, Ленин 4 января 1923 г. делает акцент уже на личные качества Кобы: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека, поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или такая мелочь, которая может получить решающее значение».

Ленинское «завещание» намечалось обнародовать весной на ХII съезде РКП(б). Однако Сталин, овладевший к этому времени аппаратом ЦК, ставшим основой его власти, вовсе не помышлял ставить эту власть под чей-то контроль. 21 января 1924 г. умирает Ленин. Важнейшей задачей Сталина становится утверждение абсолютной власти, что он в дальнейшем и сделает, сталкивая друг с другом своих соперников.

4. На вершине власти

После Ленина. Смерть Ленина поставила в повестку дня вопрос о том, кто будет следующим руководителем партии и страны. Смертельная драка за власть, из которой Сталин выйдет победителем, будет продолжаться почти десять лет. За это время состоятся 4 партийных съезда, 5 конференций, 43 пленума ЦК и почти все они большей частью будут посвящены борьбе с оппозицией и уклонами. Фактически эта борьба, не несшая практически никакого продуктивного начала, выражала личное соперничество в верхушке партии. Сначала Зиновьев, Каменев и Сталин боролись против Троцкого, затем Сталин и Бухарин с Каменевым и Зиновьевым, затем тот же Бухарин и Сталин против «объединенной оппозиции» – Троцкого, Зиновьева, Каменева, и завершающий аккорд – Сталин против Бухарина, Рыкова, Томского.

В центре разгоревшейся борьбы, начавшейся еще при жизни Ленина, оказались проблемы внутрипартийной демократии, возможности построения социализма в одной стране, «экспорта» революции в другие страны. Поводом для первого в годы нэпа выступления левой оппозиции стал серьезный кризис сбыта, разразившийся летом и осенью 1923 г. В октябре 1923 г. разница между ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукцию была в три раза больше дореволюционной. Троцкий в своем письме в ЦК от 8 октября резко осудил попытки большинства политбюро командовать ценами в духе военного коммунизма. Отражая явные антибюрократические и антиноменклатурные настроения внутри партийной элиты, Троцкий потребовал заменить «секретарский бюрократизм» партийной демократией. Вслед за письмом Троцкого последовало оппозиционное «Заявление 46-ти», подписанное Преображенским, Серебряковым, Бубновым, Пятаковым, Мураловым и другими известными деятелями партии. «Заявление 46-ти» содержало общую критику всего направления политики ЦК, по существу это было открытым политическим вызовом Сталину, Каменеву и Зиновьеву, на которых возлагалась вина за экономический кризис в стране, за порочную практику назначения на ответственные должности вместо выборности, в целом за «внутрипартийную диктатуру». Авторы документа потребовали обсуждения всех наболевших вопросов на партийной конференции. «Триумвират» в сложившихся кризисных условиях вызов принял, также заявив о необходимости демократизации партии, якобы задержавшейся исключительно из-за Гражданской войны. Последняя открытая дискуссия в советской истории продолжалась с перерывами до января 1925 г.

Л. Троцкий – самый способный, по оценке Ленина, человек в ЦК, безусловно превосходил Сталина в качестве истолкователя марксистских догм, но он явно проигрывал Сталину как политик. Направляя под флагом демократизации главный удар против «переродившегося, капитулянтского» правящего большинства в Политбюро ЦК, Троцкий, по существу, не предлагал никакой позитивной программы, никакого иного способа ведения дел в социалистическом обществе, кроме бюрократического управления, что не могло остаться не замеченным современниками. «Истина в том, – отмечал выдающийся социолог Людвиг фон Мизес, – что Троцкий нашел у Сталина только одну ошибку: тот стал диктатором вместо Троцкого». Действительно, пока Троцкий был у власти, он вовсе не был демократом, требуя безжалостного подавления всех саботажников. Ни один из вождей оппозиции не видел проблемы в том, что большевистская диктатура есть на самом деле диктатура большевистских вождей – властной верхушки партии. Во время дискуссии Троцкий по-прежнему связывал успех социалистического строительства с победоносной пролетарской революцией на Западе. Преображенский и его сторонники выступали за изъятие средств из деревни для промышленности. В этом был залог слабости оппозиции, выглядевшей в глазах партийной массы группой карьеристов и интриганов, требовавших под прикрытием демократических лозунгов отхода от нэпа. Итогом дискуссии стало осуждение Троцкого за попытку противопоставить аппарат партии в целом, создать фракцию. Пост Председателя Совета народных комиссаров после смерти 21 января 1924 г. В.И. Ленина занял не Троцкий, а А.И. Рыков. Вскоре Троцкий был лишен руководящих постов в партии и армии.

Будучи в глазах значительной части революционной интеллигенции «хамом, лжецом, человеком некультурным, обтесанным топором самого примитивного марксизма», Сталин больше доверял здравому смыслу, мог видеть вещи как они есть, не обманываясь хитросплетениями диамата. В противостоянии с Троцким он очень дальновидно предпочел играть роль скромного ученика Ленина. Уже в конце декабря 1923 г. Сталин приступил к осуществлению большой «чистки», с помощью которой он намеревался воспрепятствовать организованному выступлению оппозиции. С этой же целью триумвират яростно обрушился на Троцкого, представив его знаменем всего «не ленинского». Кроме административного ресурса генсек удачно использовал идеологическое орудие. После смерти Ленина, чтобы укрепить свой авторитет как единственного настоящего ученика партийного вождя, Сталин прочел в Свердловском университете ряд лекций «Об основах ленинизма». «Клятва верности Ленину», данная Сталиным на заседании съезда Советов 26 января 1924 г., накануне похорон была продиктована не столько искреннем уважением к почившему вождю, сколько стремлением «застолбить» вакантное место наследника. Даже решение забальзамировать тело вождя, несмотря на протесты семьи, было частью сталинского сценария. Чутко уловив усталость людей от непрерывной борьбы с внешними и внутренними врагами, зависимости их благополучия от перспектив мировой революции, он отказывается от концепции мировой революции и выдвигает тезис о возможности построения социализма в одной стране.

В условиях острейшей борьбы за власть Сталин увидел в национал-большевизме мощное средство мобилизации своих сторонников, а также единственный выход из трудно разрешимого противоречия между интернационалистскими марксистскими утопиями и историческим вызовом, брошенным России современной цивилизацией. Синтез социалистических представлений и задач национально-государственного строительства породил сталинскую теорию «социализма в одной стране», привел к радикальной трансформации большевистской доктрины. Для Сталина главным в национал-большевизме был не русский великодержавный шовинизм, а возможность реализации центристской линии в национальной политике. Не случайно русская государственная идея очень скоро трансформируется в наднациональную державную имперскую политику, превращается в инструмент тотальной атомизации советского общества. На рубеже 30-х гг. происходит постепенное поглощение собственно российской государственности союзным центром. Отказавшись от идеи бросить советскую Россию, как дрова, в костер мировой революции, Сталин смог направить энергию масс на поддержку режима. Широкая пропаганда идеи строительства социализма в одной стране позволила ему консолидировать вокруг себя кадры партийного и государственного аппарата.

Став с начала 20-х гг. вершителем судеб партийного и государственного аппарата, Сталин методически проводит курс на изменение персонального состава номенклатуры, в первую очередь ее верхнего слоя. Во многом этому способствовала борьба с оппозициями, в ходе которой он отстраняет от руководства своих соперников, а также людей, в преданности которых он не был уверен. Выдвигая людей на руководящие должности, Сталин делал ставку на тех, чья преданность ему была хорошо известна. В результате большинство важнейших партийных и государственных постов занимают малообразованные, малокультурные руководители, такие как Л.М. Каганович, К.Е. Ворошилов, готовые поддержать и восхвалять любые предложения генсека. Как следствие уровень образования членов правительства в 1920-е гг. непрерывно снижается. Если в начале десятилетия высшее образование имели 8 наркомов, то в 1929 г. только 3. Система назначенчества в противовес принципу выборности кадров, плодившая безответственность, вполне устраивала верхушку партии, так как она способствовала укреплению ее власти. Со временем Орграспредотдел (учрежден в 1919 г. для строгого учета ключевых должностей и подбора лиц на их замещение), который возглавил Л.М. Каганович, стал важнейшим в составе ЦК. Под его контролем оказались почти все административно-управленческие кадры страны, начиная с центральных ведомств и кончая предприятиями. Институт номенклатуры превращается в действенное средство тотального контроля, о чем недвусмысленно говорил В.М. Молотов в январе 1927 г. на заседании Оргбюро: «Не наблюдается ли стремление ведомств вырваться из-под влияния партии. Держит ли партия аппарат, руководит ли партия всеми винтами, в которых заинтересована? Не вырываются ли ведомства какие бы то ни было: профсоюзы, кооператив, не вырываются ли из-под рук». Кадровая работа составляет в 20-е гг. половину объема всей работы Секретариата и Оргбюро ЦК. С середины 20-х гг. Сталин сам вел картотеку (заслужив прозвище «товарищ Картотеков») руководящих работников партии и государства, используя ее как мощный инструмент укрепления своего влияния. Большую роль в становлении номенклатурной системы сыграл искусно использованный партийными вождями принцип «орабочивания» партии. С помощью партийных чисток, изменения правил приема в партии, выдвижения рабочих «от станка» происходило размывание старой партийной гвардии малоподготовленными, полуграмотными массами, легко воспринимавшими простые идеи о «светлом коммунистическом будущем» и столь же легко становящимися ревностными исполнителями указаний свыше. Этот слой становится социальной базой восхождения Сталина к власти, на что вполне справедливо указал Л. Троцкий в изданной в 1937 г. книге «Преданная революция»: «Прежде чем неизвестный Сталин вдруг вышел из-за кулис, бюрократия нашла его. Бюрократия победила всех врагов не идеями и аргументами, а только благодаря собственному весу. Свинцовый зад бюрократии весил больше, чем голова революции. Вот решение загадки советского термидора».

Весной 1926 г. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек, Преображенский и их единомышленники создают новую «объединенную оппозицию». Основные положения экономической платформы оппозиции были сформулированы Троцким и Каменевым на апрельском пленуме ЦК ВКП(б), посвященном вопросам хозяйственной политики. Преувеличивая реальные трудности, связанные с товарным голодом в стране, они видели альтернативу нэпу в скорейшей индустриализации страны, резком увеличении численности рабочего класса и улучшении условий его жизни. Предлагая начать индустриализацию самыми высокими темпами, а затем постепенно снижать их, Троцкий имел в виду лишь одну цель – продержаться до победы пролетариата в индустриально развитых странах. Руководствуясь теорией первоначального социалистического накопления, предложенной Преображенским и Пятаковым, оппозиция предлагала усилить налоговый пресс на крестьянство, повысить цены на промышленную продукцию и снизить на сельскохозяйственную. Идеи объединенной оппозиции нашли определенную поддержку в партийных рядах. Широкие партийные круги вовсе не были готовы к «расширению нэпа», а, напротив, разделяли взгляды оппозиции. Критика левых, очевидно, послужила основанием к переориентации сталинской группировки на новые политические позиции и окончанию политики неонэпа. Осенью 1926 г. в постановлении СНК и СТО была поставлена задача резко ускорить темпы индустриализации, явно превосходящие финансовые возможности страны. Одновременно новая инструкция о выборах в советы вновь лишала избирательных прав те категории деревенской, городской буржуазии, которые они получили в период «поворота лицом к деревне». Перехват лозунгов оппозиции позволили сталинскому большинству подорвать ее влияние в коммунистических массах. Попытки конспиративного центра, созданного Зиновьевым и Троцким, мобилизовать в свою защиту рабочий класс успеха не имели. Оппозиция понимала смысл стратегии Сталина, пытавшегося сделать из них раскольников. Однако, не имея внутреннего единства и взаимного доверия, а главное, четкой позитивной программы, она не смогла выступить с крупными инициативами по политическим вопросам, которые были бы поддержаны большинством в партии. После публикации подготовленного Троцким «Заявления 83-х», где партийное руководство во главе со Сталиным обвинялось в поощрении «правых, непролетарских и антипролетарских элементов», Троцкий был заклеймен как предатель и враг советской власти, который в случае войны может выступить против советской системы. На XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.) Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие лидеры объединенной оппозиции были исключены из партии. В январе 1928 г. Троцкого сослали в Алма-Ату и вскоре выслали за границу. Тем самым сталинская группировка получила неограниченную возможность для формирования авторитарного политического режима. Победив во внутрипартийной борьбе, правое большинство решительно меняет экономический курс. «Экстраординарность положения, – отмечал впоследствии Н. Валентинов (Н. Вольский) – что, превратив в ничто, разбив в пух и прах оппозицию, Политбюро, или, точнее сказать, Сталин и примкнувшая к нему самая бездарная часть Политбюро – Калинин, Ворошилов, Куйбышев, Молотов, – переписывают основные лозунги разбитой оппозиции, начинают, по словам Троцкого, жить «обломками и осколками идей этой оппозиции».