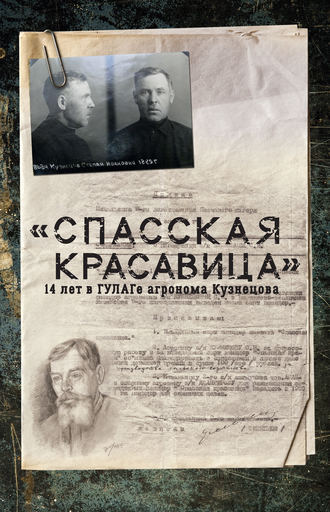

«Спасская красавица». 14 лет агронома Кузнецова в ГУЛАГе

13. В Бутырках

Меня привезли в Бутырскую тюрьму[44], провели двором. Я заметил, что во дворе было много зелени.

Потом провели в один из корпусов, поместили в одну из коридорных комнат второго или третьего этажа.

В комнате было 2–3 человека. Не было ни столов, ни коек – как видно, комната была нежилая.

Одним за другим сюда стали прибывать люди из разных тюрем города. Все в недоумении: почему их сюда привезли?

Поскольку у каждого прибывшего на руках имелось обвинительное заключение, пришли к выводу, что нас здесь будут судить, – но когда?

Некоторые высказывались, что сегодня. Но были основательные возражения. Если сегодня, то, согласно Конституции, обвинительное заключение должно быть вручено за 72 часа до суда… Причем все прибывающие привлекались по 58-й ст. Уголовного кодекса с теми или иными пунктами.

Примерно часов в 10 утра в комнату пришли два конвоира и сказали мне взять свои вещи. Я взял. Они повели меня в следовательский корпус и поместили меня в отдельную комнату.

У охранявшего меня солдата я спросил разрешения присесть на один из свободных стульев, но он не разрешил.

В течение примерно 4–5 часов я был вынужден стоять на своих слабых ногах.

В 3 или 4 часа дня меня вывели из этой комнаты и повели в другую.

В ней стоял большой стол, покрытый красным сукном. За столом сидели три солидных человека среднего возраста, одетых в белые костюмы. Как я потом узнал, один из них был председателем суда, а двое других – заседателями.

С левой стороны комнаты у входа стоял маленький столик, за которым сидел молодой человек в форме сотрудника НКГБ.

14. Процедура суда

Не успела за мной закрыться дверь, как председатель суда объявил: «Сейчас будет Суд! Вас будет судить Военная коллегия Верховного суда Союза ССР»[45] – и зачитал состав суда[46].

Конечно, я ни одной фамилии состава суда не запомнил. Соблюдая некоторую формальность правосудия, председательствующий суда меня спросил:

– Нет ли отвода состава суда?

Так как я никого из состава суда не знал, а главное, абсолютно не чувствовал за собой никакой вины перед своей Родиной и партией, то мне было безразлично, кто именно будет разбирать мое дело.

Я знал только одно: мое дело будет разбирать Советский суд, самый справедливый в мире, руководствующийся исключительно революционной законностью и справедливостью.

У меня была большая вера в справедливость Советского суда: следовательно, отвода никому из судей не было.

Суд был закрытый, защитника и прокурора не было[47], а также на суд не были вызваны лица, оговорившие меня.

Председатель спросил мою фамилию, имя, отчество, возраст и т. д.[48]

На все вопросы я дал соответствующие ответы.

– Получили ли вы обвинительное заключение?

– Да. Получил, сегодня в 4 часа утра, но я его не читал и читать не мог вследствие отказа мне в выдаче очков.

– Это не суть важно. Я сейчас его вам зачитаю.

Находясь в сильно возбужденном состоянии, отягченным четырехчасовым стоянием на слабых ногах, я при всем желании хоть что-нибудь уловить из обвинительного заключения ничего уловить не мог.

Я не понял, в чем я обвиняюсь. Какое я сделал преступление перед своей Социалистической Родиной и Коммунистической партией; на основе каких фактов, каких материалов состряпали обвинительное заключение?

После зачтения заключения председатель обратился ко мне с вопросом:

– Почему на вас наговорил Рудый?

– Вызовите Рудого в суд и спросите у него.

– Исключались ли вы из партии?

– Нет.

На этих двух вопросах судебная процедура Верховного суда Союза ССР была закончена.

Соблюдая судебную формальность, председатель суда предоставил мне последнее слово.

Поскольку я считал себя невиновным, я заявил:

– Прошу суд из-под стражи меня освободить и дать мне возможность идти работать так же честно, как я работал до ареста на благо своей Родины.

Председатель суда заявил:

– Суду все ясно!

Вспоминая эту злосчастную процедуру, я все же должен со всей ответственностью сказать, что для меня было непонятно, да и сейчас еще непонятно, что же суду было «ясно»?

Суд удалился на совещание и спустя 5 минут возвратился в зал заседания и от имени РСФСР зачитал приговор: по ст. 58 п. 1а и п.11 приговорил меня к 15 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на 5 лет и конфискацией принадлежащего мне личного имущества[49].

Приговор зачитали, мне сказали подойти к секретарю суда.

Я подошел, мне подали протокол суда и ручку. Я все это взял в руки и в каком-то полузабытьи расписался в протоколе.

После окончания судебной процедуры в зал вошли два солдата, взяли меня под руки и повели к выходу, и тут я от возмущения этой судебной бутафорией громко закричал: «Невинного человека гоните на 15 лет на каторгу!»

После моего возмущения один из конвоиров схватил меня за руку и стал ее крутить до нестерпимой физической боли, и все это происходило в судебном зале на глазах членов суда, которые спокойно созерцали это издевательство надо мной.

Два охранника повели меня в одну из камер тюрьмы, предварительно меня обыскали и водворили в камеру.

Когда меня ввели в камеру, там уже было несколько человек из вновь осужденных.

К вечеру наша камера была битком набита только что осужденными «государственными преступниками» со сроками 10, 15, 20 и 25 годами и с «намордниками» в 5 лет, с лишением прав.

Когда в камеру вводили вновь осужденного, ни на одном лице не было грусти. На вопрос «сколько дали» каждый довольно весело отвечал: катушку (то есть 10 лет), полторы, две, две с половиной катушки.

Всем не верилось, что это по-настоящему. Но факт остается фактом.

Спустя много лет и сейчас становится жутко, когда вспоминаешь этот судебный произвол, и как-то невольно вспоминаются слова из одной тюремной песенки: «Эх вы судьи, кровопийцы, осудили вы меня, осудили млады годы и сослали далеко!»

Советский суд должен быть самым справедливым и строгим судом в мире не только теоретически, но и фактически. Тем более что перед судом стоял человек, пробывший в партии около четверти века и ничем не запятнавший своего партийного имени. Бывший рабочий, участник трех революций. Общественник. Бывший член московского Совета депутатов.

На основе ложного доноса, гнусной клеветы меня обвиняют в одном из тягчайших преступлений – измена Родине и предательство родной Коммунистической партии!

Военная коллегия Верховного суда Союза ССР поступила со мной так, как не поступает ни один Народный суд Советского Союза при разборе дел убийц, воров, поджигателей, расхитителей социалистической собственности и т. д.

Но как впоследствии оказалось, прокурорские работники действовали исключительно в угоду культа личности, по заданиям матерого врага народа, партии и Советского правительства, в угоду международного империализма шпиона Берии и его приспешников, задавшихся целью перебить и уничтожить партийные и общественные кадры…[50]

15. Подготовка к этапу

После судебной процедуры в Бутырской тюрьме нас продержали примерно 15 дней, во время которых нас готовили к этапу. Свидание с родственниками было запрещено, деньги на личный счет от родных принимали.

За это время мы прошли санитарную обработку: одежду пропустили через жарку, в парикмахерской постригли и побрили. В бане помыли, воды давали вдоволь. Работники бани были вежливы, из вещей ни у кого ничего не пропало.

Нам дали выписку продуктов на 25 рублей каждому, у кого имелись на лицевом счету деньги.

В нашей камере безденежных оказалось мало.

В тюрьме существовал негласный товарищеский порядок: если у заключенного нет денег на выписку, то те, кто сделал выписку, из своей выписки выделял в фонд неимущих 10–15 % своей выписки. Главным образом выделяли табак и баранки.

Проведя санитарную обработку и сделав выписку продуктов, нас вывели в коридор и проверили каждого по формуляру: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, пункт, срок.

Мы старались выяснить, куда же нас гонят.

И выяснили, что нас гонят в Коми АССР, в Устьвымлаг[51].

На второй день нас перегнали в здание бывшей тюремной церкви. В этом помещении не было никакой обстановки, даже нар, так что нам пришлось расположиться на полу и спать вповалку.

В этом помещении нас продержали двое суток.

16. Переброска из тюрьмы на ж.-д. ст. Сокольники

21 июля 1941 года ранним утром нас выгнали во двор тюрьмы, где уже стояли воронки. Сделали перекличку и в алфавитном порядке рассадили по воронкам и повезли в неизвестном направлении.

Скоро нас привезли на ж.-д. станцию Сокольники[52], где уже стоял паровоз с прицепленными к нему вагонами, готовыми к нашему приему и дальнейшей отправке.

Кроме мужчин, сюда были привезены и женщины, жены бывших ответственных партийных работников, ранее осужденных как враги народа.

В общей сложности нас здесь собрали около 350 человек[53].

Здесь нам была произведена повторная поверка и по списку, в алфавитном порядке нас разместили по вагонам.

Женщин поместили в одни вагоны, а нас в другие.

Вагоны были поданы под названием «столыпинские»[54].

17. Путешествие в столыпинском вагоне

Я попал в двухместное отделение, куда нас было помещено 6 человек.

Конечно, в двухместном купе шести людям разместиться было нелегко, да еще с багажом и на продолжительное время.

Но все же мы разместились[55], по два человека на каждую полку, лежали в сутычь или валетом. При таком распределении у нас оказалась еще свободная площадь под нижней лавкой и на полу; на полу же стояла параша.

Так мы ехали до г. Кирова.

22 июля наш поезд выехал со станции Сокольники, в 10–11 часов вечера нас довезли до станции Перово под Москвой. Здесь поезд остановился, и мы сначала не поняли, в чем дело.

Наш конвой покинул вагоны, и мы остались взаперти без охраны.

На улице темная июльская ночь, слышатся оружейные выстрелы, мы смотрим в окно и видим, как разрываются снаряды.

Оказывается, в это время на Москву был совершен первый[56] немецко-фашистский налет, и по налетчикам стреляли наши зенитки.

Фашистские самолеты были отогнаны. В вагон вернулся конвой, и поезд двинулся дальше[57].

Следующая наша остановка была ст. Киров.

На ст. Киров наш поезд пришел в середине дня; к вагонам стал подходить народ и рассматривать, кого и куда везут.

И вот из толпы выделилась одна женщина, лет сорока, и стала громко кричать в наш адрес: «Вот везут фашистов! Их надо уничтожать!»

Она кричала довольно долго, вероятно, желая своим криком привлечь остальных людей, но, к нашему счастью, она не нашла последователей[58].

На платформе стояли милиционеры и слышали произносимые женщиной погромные призывы, но никто из них не запретил ей их произносить.

В Кирове к нам в двухместное купе подсадили трех уркачей[59], теперь нас стало 9 человек. Если и раньше здесь было трудно разместиться, то теперь это казалось невозможным. У нас было еще три свободных места: два на полу и одно под нижней лавочкой, и там они разместились… Невольно вспомнилась русская пословица «в тесноте, да не в обиде»…

Погода стояла жаркая, в купе от большого количества народа была нестерпимая духота, да еще круглые сутки стояла параша, куда ходили за большим и за маленьким. В уборную выпускали лишь два раза в день: утром и вечером.

Так что представьте себе, какой в купе был воздух.

В таком положении мы ехали 15 суток, дыша этим воздухом; не было возможности ни спать, ни сидеть, ни стоять.

Питались всухомятку, давали хлеб, рыбу (треску). Воду давали в ограниченном количестве.

18. На пересылке Устьвымлага

5 августа[60] нас высадили из вагона на ж.-д. станции «Весляна»[61] Коми АССР.

Был теплый, ясный, солнечный день, мы были рады, что пришел конец нашим вагонным мучениям. Бесконечно были рады свежему воздуху и солнечному дню, которых мы были лишены по несколько месяцев, а некоторые даже по несколько лет.

Вскоре за нами прислали конвой, и всех повели на пересылку.

На пересылке было всего 3 барака. В двух разместили мужчин и в одном – женщин.

На следующее утро в бараке пошел шум. У некоторых товарищей украли вещи; воры были здесь же, в бараке – уголовники, подсаженные к нам в Кирове. О краже заявили администрации пересылки, но администрация никаких мер не приняла.

Утром нам выдали по пайке хлеба в 600 грамм, а завтракать повели в зону 11-го л/п. Так как у вновь прибывших не было ни миски, ни ложки, нам все это пришлось заимствовать у старых заключенных, заплатив по 200 г хлеба.

После завтрака нас погнали на работу на лесной склад: перебирать, сортировать и складывать в штабеля доски.

На Усть-Вымской пересылке нас продержали двое суток, и оба дня мы ходили на работу на склад.

7 августа после работы нам объявили: «Собирайтесь на этап!»

Часов в 10 вечера наш этап вывели за зону. Там сделали привал, разложили костры, привезли продукты и стали готовить нам ужин, который состоял из щей и жидкой овсяной каши. На пересылке ужина не было.

Затем нас разбили на две партии: одну партию на 1-й л/п, а вторую – на 3-й.

Я попал на 1-й л/п.

Так как дорога на 3-й л/п шла через 1-й, то обе партии пошли вместе.

Было раннее утро, стояла прекрасная утренняя прохлада, дышалось легко.

Сначала мы шли по лежневой дороге, а потом по дороге, проложенной лесом. По обе стороны было много спелых ягод: брусники и морошки. На ходу мы срывали и ели ягоды.

От пересылки до 1-го л/п расстояние примерно 18 км.

На 1-й л/п нас привели примерно около 9 часов утра, шли мы не торопясь.

19. На Первом л/п

Первый л/п находился на правом берегу реки Весляны; через реку проложен мост.

На лагпункте нас приняли хорошо; для нас специально была выделена брезентовая палатка, в нее мы сложили свои вещи.

Потом нас повели в баню. Несмотря на то, что баня находилась на берегу реки и вода в нее подавалась посредством мотора, воды нам дали лишь всего по две шайки на человека и по микроскопическому куску мыла. Здесь же нам выдали по паре нижнего белья сплошь в заплатках, и, как видно, это белье никогда не видело стирки.

После бани нас повели в столовую. Столы были накрыты белыми чистыми скатертями, на столах стояли цветы. Каждому из нас выдали по новой деревянной ложке.

Прием был хороший. За четырнадцатилетнее пребывание в лагерях такой прием был первым и последним.

После завтрака нам разрешили идти в отведенную для нас палатку.

В палатке стояли двухъярусные кровати.

Здесь нам выдали постельные принадлежности: матрацные и подушечные наволочки и рваные одеяла. Привезли солому, мы ей набили наволочки.

Кроме этого, нам выдали по паре лаптей и полуметровые портянки, в которые невозможно было завернуть ноги.

Мы выделили дневальных по палатке для соблюдения чистоты и порядка и чтобы в палатку не входили посторонние лица, особенно уркачи, которые всеми способами старались к нам проникнуть.

Вечером того же дня нас разбили по бригадам в соответствии с категорией труда.

Бригадиры были выделены из нашего же этапа.

Наутро нас подняли в 5 часов, бригадир принес хлеб по 600 грамм каждому.

Потом бригадир повел нас в столовую завтракать, кормили нас по второму котлу: щи, каша, кусок селедки.

После завтрака нас повели к вахте на развод. Нашу бригаду, с легким трудом, назначили работать на катище – на сброс бревен в реку.

Поскольку с этой работой мы знакомы не были, нам в качестве инструктора назначили десятника, уркача.

Он нас проинструктировал, и работа пошла полным ходом; работать было в охотку, некоторые наши товарищи не только месяцами, а годами были лишены права на труд.

На третий день работы нам выписали питание по третьему котлу, наивысшему в лагере.

Рядом с нашей бригадой работала бригада уркачей, и на второй день уркачи украли у нас вещи. У меня украли две толстовки, одну мне вернули через коменданта л/п, а вторую, лучшую, – не вернули.

В то время в лагере кормили на лесоповальных л/п два раза в день, утром и вечером, а в сельскохозяйственных л/п три раза: завтрак, обед и ужин. Причем норма питания была одинакова.

Два раза в день получать пищу было очень тяжело, особенно если не выработаешь нормы и хлеба получаешь только 400 г.

В лагере существовал следующий порядок питания:

Первый стол: завтрак – щи, каша и кусок селедки. Ужин – щи, каша, кусок селедки, хлеба 400 г.

Второй стол: завтрак – щи, каша, кусок селедки или трески. Ужин – щи, каша, кусок селедки, хлеба 600 г.

Третий стол: завтрак – щи, каша, селедка. Ужин – щи, каша, селедка или треска и дополнительное блюдо – пирожок и кусок селедки. Хлеба – 750 г.

Каша была преимущественно овсяная и жидкая.

Нас до некоторой степени поддерживал хлеб, но в нем было до 65 % воды.

Получая 3-й стол, жить еще было можно, но все же это питание не компенсировало затраты труда, и человек постепенно из хорошего работника превращался в доходягу, и его ждал неизбежный удел: слабосильная команда или полустационар.

Весь контингент заключенных по состоянию здоровья был разбит на три категории, и в соответствии с категорией определялась норма выработки.

1-я категория должна была вырабатывать 100 % установленной нормы.

2-я категория – 75 % установленной нормы.

3-я категория, или легкий труд, – 70 % установленной нормы.

Причем 3-я категория труда – или легкий труд – от тяжелых физических работ освобождала.

За установленную норму выработки полагался второй стол, не выработавший этой нормы получал 1-й стол с 400 граммами хлеба.

Для получения 3-го стола надо было выработать 125 % нормы.

Самая лучшая работа для заключенного – на временной работе, где не надо было вырабатывать никакой нормы, а питание давали по второму столу и 600 г хлеба.

Бывало, из сил выбиваешься, чтобы выработать 100 % своей нормы, получить второй стол питания, а при подсчете смотришь – до ста не хватает 2–3 %.

И вот на десятидневку тебя сажают на первый стол с 400 г хлеба, и ты влачишь полуголодное существование.

Не прошло и нескольких дней, как мы прибыли на 1 л/п, нам из КВЧ (культурно-воспитательная часть) выдали по листу бумаги и сказали: «пишите на имя Сталина заявление с просьбой отправить вас на фронт».

Мы были бесконечно рады и думали, что вырвемся из этого позорного пекла.

Написали заявления, сдали в КВЧ, ждем результата, но, к нашему великому сожалению, вся эта кем-то задуманная затея пошла насмарку.

По приговору суда мы считались матерыми врагами своей Родины.

Спрашивается: для чего надо было глумиться над забитыми, истерзанными людьми?

А ведь среди нашего этапа были преимущественно члены партии с довольно солидным партийным стажем, которые честно и добросовестно работали в рядах партии на благо своей Родины и партии.

Наша бригада состояла сначала исключительно из бывших членов партии. Иногда во время перерыва нет-нет да между собой перекинемся несколькими словами о нашей злосчастной участи.

Знает ли Сталин, что членов партии со всех концов Советского Союза пачками загоняют в лагеря?

Были слабые высказывания, что Сталин этого не знает, ему, мол, об этом не докладывают.

Но некоторые товарищи говорили, что ОН все знает, так как в числе заключенных находится большое количество членов ЦК, секретарей крайкомов, обкомов, председателей крайисполкомов и облисполкомов и т. д.

А если он не знает, что арестовывают его непосредственных помощников, то какой же он после этого государственный и партийный руководитель?

Лето двигалось к концу, кончались хорошие дни. Наступала осень, пошли дожди.

В 1941 году снег выпал 3 сентября, одеты мы были плохо: ни одежды, ни обуви, ни рукавиц; лапти без портянок. В лесу сыро, снег. В барак приходили все мокрые, с сырыми ногами, сушилки нет, а если и есть, то всю одежду высушить не может. Утром встаешь и в сырой одежде идешь за 7–8 км на работу – отказником быть позорно.

Да, тяжелое было время, особенно первый год в лагере. В голове неотвязная мысль: как бы пережить, просуществовать первый год, а потом как-нибудь свыкнемся со своей злосчастной участью.

В первый год пребывания в лагере организм еще не освоился, не привык ни к холоду, ни к голоду…

С начала осени наша бригада занималась заготовкой корма для скота, для чего приходилось валить толстые березы; напарники попадались такие, что в их руках в жизни пила не была, с такими лицами работать было трудно. Ему говоришь, что он не умеет пилить, что с ним работать невозможно, пайки не заработаешь. От него получаешь ответ: «Я не оканчивал университета по свалке леса».

Кроме всех невзгод, самым тяжелым было отсутствие связи с родными: что там делается? Как живут?

Но вот в конце ноября 1941 г. на мое имя пришли сразу четыре открытки: сколько у меня было радости! На один момент я забыл все лагерные невзгоды.

Впрочем, не только у меня была радость при получении весточки, но и у моих одноэтапцев. Это были первые весточки для нашего этапа.

Ну, думаю, с внешним миром связь установлена, теперь на душе будет немного легче.

Впоследствии я узнал, с каким трудом моим родным пришлось узнать мой адрес.

Когда меня угнали из Москвы, моих родных об этом никто не известил. Моя жена пошла в Бутырку положить на мой счет 25 рублей, ей сказали, что меня угнали в этап, – а куда угнали, не знают и спрашивать не у кого.

В то злосчастное время у ворот Бутырки толпились ежедневно сотни обездоленных жен, матерей, детей и сестер, разыскивая своих родных и близких. И кто-то из этих людей ей сказал: «Идите в Сокольники, там вам дадут адрес, куда отправили вашего мужа».

Она пошла в Сокольники, и ей сказали, что меня отправили в Сухобезводное, Горьковской обл., а через пару дней сказали, что меня перегнали в Устьвымлаг, Коми АССР.

Получив такую справку, моя дочь написала письмо на имя начальника[62] Устьвымлага МВД. И вот начальник 3-го отдела Устьвымлага был настолько любезен, что прислал письмо с указанием моего адреса.

Время шло к зиме, со снегом и трескучими морозами до 35–40 градусов, а иногда и до 50. На работу ходили за 7–8 км в рваном бушлате, кордовых ботинках (валенок на всех не хватало), в ватных чулках. В ботинки набивался снег, на пятках образовывался ледяной ком, так что ходить было невозможно.

На работу выходили затемно и с работы возвращались в темноте.

Частые были случаи, когда люди калечили себя, чтобы не работать: рубили себе кисти рук, пальцы, пускали в глаза раствор чернильного карандаша. Вследствие этого в лагере чернильные карандаши были запрещены. За это шли под суд, не боясь увеличения срока, лишь бы хоть временно избавиться от работы.

Сознательно садились в изолятор и месяцами сидели там на 300 г хлеба, получая горячую пищу через два дня на третий.

Частенько вспоминали тюрьмы Лефортовскую и Бутырскую: было бы лучше сидеть в тюрьме, чем сидеть на полуголодном пайке и день-деньской мерзнуть.

Как бы тяжело ни было переносить голод и холод, я за все 14 лет ни одного дня не был отказником.

По правде сказать, у меня были моменты, когда я настолько обессилевал, что не мог поднять топор для обрубки сучьев и тащить пилу для распиловки бревен.

В моем сознании всегда была мысль, что если здесь тяжело и непосильно, то каково же нашим братьям, детям, отцам и товарищам переживать на фронте невзгоды и лишения, где им на каждом шагу, каждую минуту грозила смерть…

Хотя здесь тебя считают отщепенцем социалистического общества, все же мы являлись до некоторой степени помощниками нашим братьям по борьбе с немецким фашизмом…

Невольно мне вспоминается такой случай в моей работе. Нашей бригаде было дано задание проложить в лесу просеку для вывоза леса.

На работу бригада вышла, когда было еще темно, прошли 7–8 км, пришли на работу, когда еще не рассвело. Работать из-за темноты было невозможно. Разложили костры, бригадир нас разбил попарно, каждой паре дал отдельное задание – проделать лесовывозную дорогу: 70 метров длины и 4 метра ширины. Деревья, встречающиеся на дороге, должны быть спилены и срублены.

Спиленные и срубленные деревья, а также сучья с просеки должны быть убраны.

День был очень морозный, но в лесу это меньше чувствовалось, чем на открытом месте.

Работа двигалась вперед, выполнение задания приближалось к концу. И вот под снегом, поперек просеки мы обнаружили вмерзшее в землю бревно диаметром в 27–29 см. Его необходимо было убрать.

Мы его пытались и пилить, и вырубать, но наша работа двигалась медленно.

Я совсем обессилел и доработался до того, что не мог тащить на себе пилу.

Мой напарник, молодой ленинградский рабочий, меня стал журить и обвинять в симулянтстве.

К нам подошли десятник и бригадир, стали говорить, что бревно необходимо убрать, иначе мы получим 1-й стол на десятидневку.

Я их слушаю, но их слова не производят на меня никакого впечатления. Силы у меня совсем иссякли, и я бросил работу…

В лесу стало темно, а нас домой не ведут. Разложили костры, сели вокруг костров, греемся. С одной стороны жар печет, а с другой пронизывает жуткий холод, так что нет гарантии, что не получишь воспаление легких, что бывало нередко.

Наконец конвой надо мной сжалился и разрешил мне одному идти в зону.

Я с большим трудом, еле-еле поплелся к зоне: надо было пройти 7–8 км открытой местностью, поднялся ветер при сильном морозе; при себе несу свои орудия производства: поперечная пила, топор и железная лопата.

Сил нет, невольно из глаз потекли слезы, думаю: какому извергу рода человеческого понадобилось честных и преданных партии и Родине людей загонять в лагеря?

Вот бы этого гада послать сюда, чтобы он испытал все прелести лагерной жизни…

На середине дороги меня нагнала бригада. Бригадир и мой напарник взяли меня под руки и, подталкивая в затылок, потащили вперед.

У меня нет сил идти, я их прошу бросить меня и не мучить себя, но они упорно меня тащат.

Думаю, мои часы сочтены, кто-то будет доволен, что еще один <коммунист[63]> фашист отдал концы.

И одновременно в голову приходит мысль: почему я должен ноги бить в этих злосчастных лагерях, а не те, кто меня загнал сюда и сидит где-то высоко, вершит судьбы советских людей якобы во имя трудового народа, а этот трудовой народ пачками загоняют в тюрьмы и лагеря…

Нет, я не должен погибнуть. Я должен бороться за свою жизнь и не дать восторжествовать истинным врагам народа.

Мои товарищи, хотя с большим трудом, все же меня дотащили до зоны.

Бригадир немедленно пошел в амбулаторию к врачу, попросил, чтобы меня положили в стационар.

И меня положили в стационар…