Лев Дмитриевич Абакумов

Путь познания. Размышления…

Обычно бывало так, что я приходил к деду Егору, как в свой дом. Здесь я тоже был единственным внуком – мой старший брат Юра (он был первым внуком) уже не пользовался вниманием бабушки Анастасии Ивановны. Он считал себя взрослым и соответственно вёл себя в отношении к бабушке и деду. Вот почему я считал, что моё положение в доме деда Егора было таким же, как у бабушки Елены Агеевны. Дед Егор всегда встречал меня радушно и первое, что он делал, вёл меня в сад, примыкавший к дому, в котором он постоянно держал под стрехой беседки, у кровли отборные яблоки, которые лежали там в сене. От долгого лежания они приобретали отличный вкус. Ими-то и угощал меня дед, приводя в беседку. Так было всегда, когда я приходил один. А если я приходил с моими двоюродными сёстрами Галей и Лялей, то нас усаживали за стол и угощали на славу.

Мне запомнился один смешной эпизод такого застолья. Я по настоянию бабушки Елены Агеевны закрывал голову от солнца подаренным мне отцом плетёным из соломки картузом. Картуз от долгого употребления сверху прохудился. А по-мнению бабушки Елены Агеевны, он должен был закрывать мою стриженую под нулёвку голову. Чтобы защитить голову от солнца, я клал в картуз листья лопуха, таким образом, закрывая голову. Я носил этот картуз, не снимая, как того требовала бабушка Лена. Возвращаюсь к тому эпизоду, когда мы – Галя, Ляля и я были усажены бабушкой Настей за стол и нас стали угощать. Я, как всегда, не снимал свой привычный картуз. В это время в комнату, где мы сидели за столом, вошел дед Егор. Увидев меня за столом в моём злосчастном картузе, он громко спросил «видал ли я волков?», на что я в замешательстве ответил, что нет, не видал. Тогда дед повторил свой вопрос в другой форме, он спросил «а в шапке дураков?». Чем поверг меня в страшное смущение, а моих сестёр, Галю и Лялю заставил громко надо мной смеяться. Этот эпизод заботы деда Егора о моём поведении за столом остался в моей памяти.

Кроме таких «приёмов» в доме деда Егора, я ещё пользовался его расположением в свободе моего поведения. Приходя в дом деда, (я был там единственным внуком мужского пола, всячески обласканным бабушкой Настей, которая любила меня больше других детей), я чувствовал себя как дома. Ничто не было мне недоступно. Я этим пользовался и копался в книжных шкафах в разных комнатах, где мне нравилось. В доме деда был парадный вход, который вёл через парадную дверь. Нужно было войти в эту дверь и подняться по ступенькам. Там в летней комнате, меня, в первую очередь, интересовал большой книжный шкаф, доверху забитый всевозможными томами. Внизу шкафа было отделение, где были сложены нестандартные по формату книги, нет не книги. Это были прекрасные альбомы. Когда я начал в них разбираться, я понял – передо мной раскрывается совершенно новый мир, в котором существовали образы и понятия, до сих пор мне совершенно незнакомые. Этот мир был представлен в шкафу деда Егора роскошными изданиями, созданными на чужбине. Я понял это, потому что текст, поясняющий содержание альбомов, был на чужом языке. В альбомах были рисунки, выполненные настоящими мастерами своего дела.

Их было больше сотни. Они повествовали о сказочном мире, где главным богом был громовержец Зевс. Там в полях и лесах бродили прелестные пастушки и пастухи, услаждавшие слух пастушек игрой на свирелях. Среди лесов и рощ скользили нимфы – юные и осторожные, вслед им, стремясь их настигнуть, бросались козлоногие сатиры, от которых трепетные нимфы стремглав спасались бегством. Всё это было изображено на листах альбомов, лежащих в шкафу деда Егора. Их содержание, видимо, рисовали настоящие мастера настолько реально и живо, что оно невольно оставалось в памяти не как гениальное творение художников, а как живые нимфы, сатиры, пастухи и пастушки – образы, полные живого действия и экспрессии. Созерцание этих альбомов захватило меня настолько, что я неоднократно пускался в изучение их содержания. И каждый раз я находил там новое, незнакомое.

Так, в доме деда Егора я познакомился с иллюстрациями, повествующими о мифах древней Греции и Рима. Однако, там, в книжном шкафу деда, было ещё много разной литературы. Несколько позже, когда я подрос, и меня стало интересовать содержание книг, которые находились в шкафу, мне попались три тома переведённого на русский язык Гомера. Это были Илиада и Одиссея, которые я пытался читать, но не сумел одолеть тяжелый стихотворный размер русского перевода Жуковского. Я с сожалением отложил их до лучших времён. Уже тогда я начал сознавать, что же за человек был мой дед Егор, если в его шкафу я отыскал Илиаду и Одиссею Гомера.

Копаясь в книжном шкафу деда Егора, я нашёл толстый журнал «Нива». Не знаю, за какой год он был, но я заинтересовался им и стал его листать. Среди прочих ярких воспоминаний мне хорошо запомнились броские рисунки неизвестных мне художников. Там был и рисунок, изображавший отдыхающего воина в полном вооружении, под которым стояла надпись «Святополк окаянный». Меня остро задело изображение этого воина. Впоследствии я узнал, что Святополк – один из русских князей, провинившийся перед своими братьями. Был в этой «Ниве» и ещё один рисунок, взволновавший меня своим содержанием героического порыва. Это был рисунок, изображавший стремительный боевой бросок германцев с подписью «Битва в Тевтобургском лесу». В моей голове такие воинственные образы вызвали острые сопереживания, свойственные раннему мальчишескому поклонению всему героическому, связанному с воинской славой.

Воспоминания детских лет сохранились в моей памяти до сих пор. Вспоминаю как я, будучи ребёнком, с удовольствием играл разноцветными костяными фишками, которые утром приноси домой отец и отдавал их мне. Помню, он говорил мне, что выиграл их во время игры в преферанс и что это его выигрыш. Я не понимал, что такое «преферанс» и что такое «выигрыш». Но фишки были такие славные и разноцветные и мне было достаточно, что я получал от отца ярку цветную игрушку.

Отец говорил о своём знакомстве с Юдинским, с которым он играл в преферанс. Сначала я не понимал, что это такое (смысл его слов я понял много позже). Тогда в стране властвовала новая экономическая политика, это запомнилось мне ещё и тем, что отец, хорошо знакомый с семьёй Вальпетр, ввёл меня туда, чтобы я мог там общаться с моими сверстниками.

Это была семья, в которой главой был латыш, его в гражданскую войну, тяжело раненого, выходила медсестра (теперь его жена). Из сверстников в этой семье была Верочка Вальпетр. Она была школьницей, всего на 2 года старше меня, но ничего не имела против того, чтобы участвовать в моей игре. Я в то время был увлечён красочными представлениями цирка и пытался в игре представить иллюзиониста КИО1. Для этого вместе с Верочкой мы расставляли в большой комнате квартиры разные игрушки, которые в нашем понимании должны были изображать артистов цирка. Я накидывал на себя старую разноцветную скатерть, обозначавшую мантию КИО, и мы всё это приводили в движение.

Отступая от моего повествования, хочу сказать, что в этот период моя жизнь состояла из сплошных переездов из Алексина в Тулу и из Тулы в Алексин. В то время сообщение Алексина с Тулой было только поездом. Хорошо помню, как этот поезд, останавливаясь на каждом полустанке, медленно тащился от Алексина к Туле под аккомпанемент одинокого голоса кондуктора, выкрикивавшего названия станций «Ферзиково», «Рюриково», а по мере приближения к Туле в заоконной тьме было видно море огней большого города. Я тогда мирно спал, убаюканный перестуком вагонных колёс, а отец будил меня, говоря: «Вставай, уже приезжаем в Тулу». Такой в то время была моя жизнь, в которой Тула была местом, в которое надо было ездить из Алексина поездом.

Мой первый заплыв через Оку состоялся тогда, когда мы с нашим вожаком Лёшкой Лебедевым пошли в очередной поход к Оке, наша мальчишеская ватага останавливалась у Жаринского берега, за рекой. Напротив каменного карьера, расположенного на другом берегу Оки, был бесхозный яблоневый сад. Лёшка, не дождавшись конца споров, как плыть через Оку на другой берег, один переплывал реку, и, глядя на наши сборы, победно расхаживал на другом берегу, напевая что-то торжественное, созвучное с его успешным заплывом. Глядя на насмешливую демонстрацию его успеха, мы решались последовать его примеру и, зайдя вверх по течению реки так, чтобы течение не отнесло нас дальше того места, где расхаживал Лёшка, всем гамузом бросались в реку и усиленно гребли, стараясь одержать верх над сильным течением Оки.

Я тогда первый раз плыл через Оку, вскоре мы вылезли на другом берегу Оки, там, где стоял Лёшка. Что говорить о том, каких усилий стоил мне этот заплыв. Придя в себя, мы пробирались в яблоневый сад, где, кто как мог, набивали яблоками наши пазухи (мы плыли в трусах и майках). Потом вместе с Лешкой мы пускались в обратный заплыв к нашему берегу. Наверное, я не вполне рассчитал свои силы.

Надо было дольше передохнуть на том берегу, я почувствовал это тогда, когда мы подплывали к нашему берегу. Изо всех сил работая руками и ногами, я плыл вместе со всеми по – собачьи. Я в это время ещё не умел плавать никак иначе.

Совсем близко от желанного берега, я понял, что силы мои на исходе и судорожно удвоил работу руками и ногами. Я догадывался, что берег совсем близко, но меня тянуло в пучину реки. И я, выставив из воды подбородок, так, чтобы можно было дышать, изо всех сил грёб руками, стараясь ступить ногами на дно. Берег был невероятно родным, я попытался встать на ноги, но оказалось, что дна под моими ногами ещё нет. С последним отчаянным порывом я буквально через силу выпрыгнул из воды, жадно глотая воздух, и рванувшись вперёд, ногами стал на дно.

Пазуха, набитая яблоками, тянула меня в воду, но я уже стоял на ногах у берега. Это были последние мгновения первого заплыва. Вместе с другими мальчишками выбравшись на берег, я постепенно приходил в себя. Чувствуя страшный голод, подстёгнутый усилиями, затраченными на преодоление речного простора, мы с жадностью пожирали запасы огурцов и морковки, набранные нами на огороде, через который каждый раз направлялись в бор. Огурцы и морковка были в этот раз такие вкусные и сочные, что мы проглотили наши запасы в мгновение ока. Вожак Лёшка, тепло посмеиваясь и лукаво поглядывая на нас, тоже попробовал огурцов, моркови и яблок. Потом, окончательно придя в себя, мы обсуждали детали нашего заплыва, греясь на ласковом солнышке. Придя в себя и утолив таким образом голод, мы каждый раз направлялись в бор. Это был мой первый заплыв через Оку.

В тридцатые годы прошлого века у моего деда Егора было только двое внуков. Один, старший – Юра, сын старшей дочери деда – Нины Георгиевны и Родионова Михаила Петровича. Вторым внуком, моложе Юры на 10 лет, был я. Всё остальное потомство его сыновей и дочерей было представлено внучками. Значительно позже, когда дед Егор уже ушёл из жизни, родился внук Александр – потомок старшего сына Ивана. Он деда не знал и рос под сенью любви отца. Итак, нас было двое, представлявших мужской род следующего поколения. Юра и «Лёвочка», так ласково называл меня Юра. Он к этому моменту был взрослым человеком, если мне тогда было 10 лет, ему было 20. Я думаю, он искал моего общества, это было заметно, каждый раз, когда он приходил к дому Абакумовых (Юра жил в доме деда) и, заглянув к нам, спрашивал: «Лёвочка дома?» и, когда получал положительный ответ, встречал меня с улыбкой.

Мы вдвоём ходили на рыбалку за «Попов Верх» в Жириху, где у большого камня был омут. Я тогда только учился рыбной ловле.

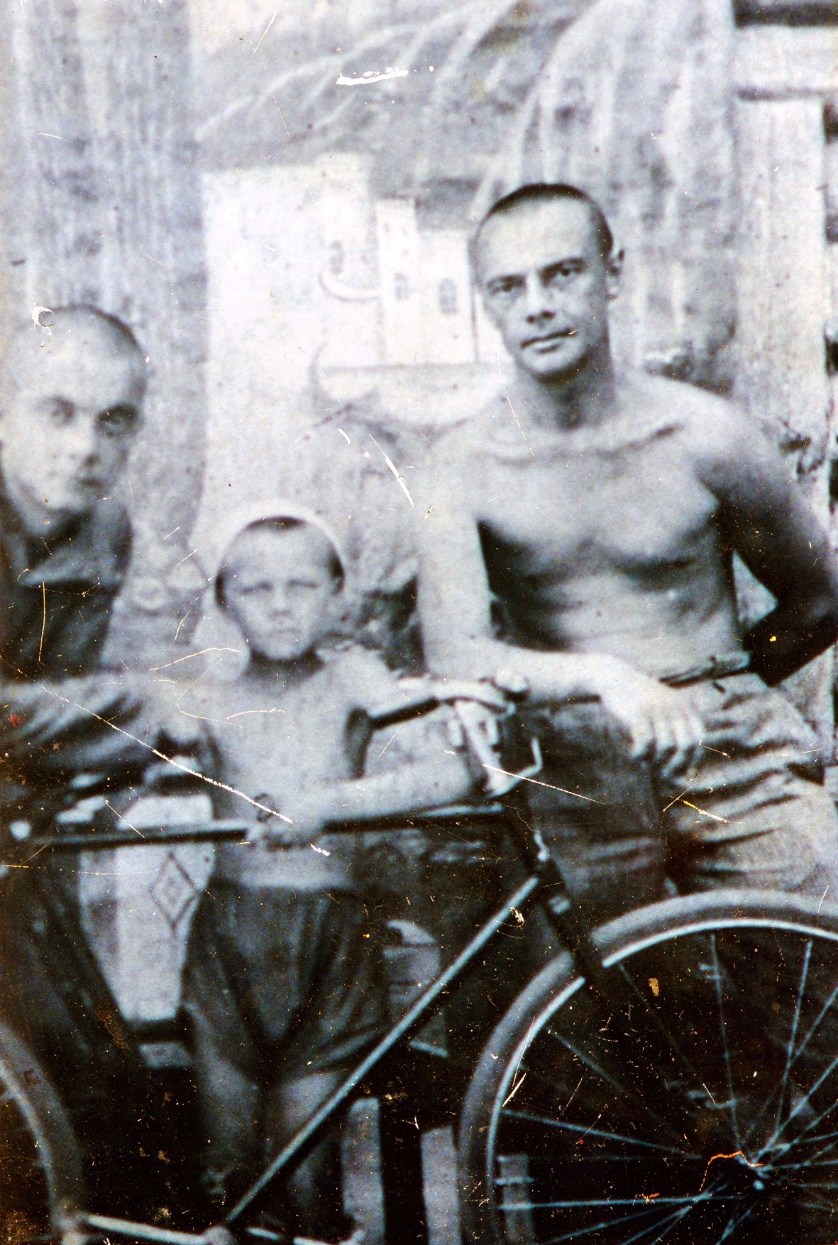

С отцом и дядей Симой в Жирихе

Собираясь на рыбалку, мы с Юрой обычно шли не через бор, а сначала по дороге в Бунарево, потом сворачивали в лиственный лес, спускавшийся с возвышенности к Жирихскому лугу. Частенько мы шли по просеке, проложенной через этот же лиственный лес почти до самой Жирихи. Единственное, что нас задерживало в пути, были многочисленные гадюки. Юра пройти мимо них спокойно не мог. Он ловко ловил их и бросал в муравьиные кучи, где муравьи тотчас на них набрасывались. Потом мы продолжали наш путь, спускаясь вниз по склону, и выходили на луг Жирихи. Там у большого камня был омут, где хорошо ловилась уклейка. Пока мы ловили уклейку, Юра успевал сплавать на лежащий напротив камня песчаный остров. Юра был в отличной спортивной форме, и я всегда с восхищением наблюдал его заплывы.

Не одни мы были в районе Жирихи. По ту сторону реки часто слышались звонкие девичьи голоса, которым мы с Юрой внимали не без удовольствия. А часто мы слышали оттуда и пение девчат. Там убирали сено. Голоса девушек доносились ясно и чётко, а мелодии частушек были оригинальны. Потом мы Юрой нигде подобных частушек не слышали. Истратив весь запас мушиной наживки, заготовленной для ловли уклейки, мы забирали куканы с рыбой и отправлялись в обратный путь. Обратно мы всегда шли через Жаринку и бор. По дороге, в Жаринском бору мы пили холодную ключевую воду. Рыбы у Юры было всегда больше. Но он говорил, что это кошке на завтрак. Так проходили наши походы в Жириху к омуту у большого камня.

Когда Юра уехал в Москву учиться в институте, я стал ездить в Жириху с отцом. У отца был отличный, лёгкий велосипед фирмы «Три ружья». Он возил меня на велосипедной раме, сажая впереди себя. Но по просеке мы шли пешком, велосипед там пройти не мог. Наш путь лежал мимо Жаринского колодца и по дороге, которая пролегала по краю лиственного подлеска, с уклона спускавшегося к Жирихскому лугу. Эти поездки с отцом в Жириху занимали, как правило, гораздо больше времени, чем тратили на эти походы мы с Юрой, но Жириха всё равно оставалась желанной. Если это было нам пути, нас сопровождал неповторимый аромат цветущего Жирихского луга. Отец всегда брал с собой что-нибудь поесть, в его кармане постоянно был складной стаканчик, который он вынимал каждый раз, когда мы проезжали Жаринский колодец.

Там мы обязательно пили холодную Жаринскую воду. Это был своеобразный ритуал, без которого не обходилась ни одна поездка. В одну из таких поездок нас сопровождал дядя Сима, младший брат отца. С ним мы ехали значительно дольше – там, где мы могли ехать, дядя Сима шёл пешком. В тот день, во время нашей поездки на обратном пути из Жаринки мы заехали в бор. В бору в то время было шесть хороших утоптанных дорожек, которые выходили с приокских лугов к Домам отдыха, расположенным на опушке бора. Проехав с луга по четвёртой дорожке, мы выехали к дачам, где в тот день работал уличный фотограф. Проезжая мимо, отец предложил сфотографироваться на память о поездке, и мы двинулись к фотографу.

В то время уличные фотографы работали без негативов. Их громоздкая фотоаппаратура имела выдвижную кулису, на которой располагался первый негативный отпечаток. Он, после проявления (в фотоаппарате внутри была мини лаборатория), выполнялся на мокрой бумаге. Этот первый бумажный отпечаток имел негативное изображение. После фотографирования негативный отпечаток помещался на выдвижной кулисе, на нём ещё были остатки воды. На этот раз фотограф снимал мокрый негативный отпечаток, расположенный на кулисе. В результате он получал второе позитивное изображение. Этот мокрый позитив фотограф отдавал тем, кого он снимал. Так было и в этот день. Фотограф отдал отцу позитив, а я выпросил у него первый.

Отцовский позитив я больше не видел, а мой негатив хранится у меня до сих пор. Впоследствии я сделал с него прекрасный позитив. Он отлично напомнил мне тот яркий, солнечный день. Тогда отец довольно долго отдыхал в Алексине, и в одной из таких поездок мы ездили с ним по четвертой дорожке на Пасхаловский пляж, который в то время служил постоянным местом, где купались отдыхающие Дома отдыха. Когда, искупавшись, мы возвращались через бор и выехали на дачную поляну, отец, увидев автомобиль, захотел меня покатать. Не знаю, как он договорился с шофёром, а это был не шофёр, а владелец машины. Но только отец, оставив велосипед в одной из дач, повёл меня к автомобилю и спросил, хочу ли я покататься. Я ответил, что, конечно, хочу.

Для меня катание в автомобиле было таким несбыточным событием, о котором я даже мечтать не мог. Автомобиль был открытый, трёх или четырёхместный. Мы с отцом уселись в мягкие кожаные сиденья, а водитель, одетый в кожаную куртку и короткие брюки с гетрами на ногах, покатал нас несколько раз по дороге, которая пролегала вплотную к стоявшим на опушке бора дачам. Наше стремительное движение в автомобиле по дороге подняло тучу пыли, а я ощутил испуг. Я был вне себя от необычного ощущения – был наверху блаженства.

В моём 10-летнем возрасте у меня было мало навыков к самостоятельному поведению. А Юра уже был наравне с младшим сыном деда Егора – Николаем. Николай в это время жил и работал в Ленинграде, у него был опыт общения с девушками. Это я понял из разговора, состоявшегося между Юрой и Николаем, когда братья Золотарёвы (братья моей матери Надежды) решили организовать капитальную рыбалку. Они в Рыбной взяли рыбацкую лодку, запаслись рыболовными снастями, и по двое сев на вёсла, погнали лодку из Рыбной вниз по течению Оки, в Жириху. А по дороге решили остановиться там, где было сильное течение, что под каменным карьером. В лодке были все братья Золотарёвы, кроме старшего брата Ивана, взяли Юру и меня, и на плаву встали на якорь, стали прикармливать рыбу, но, видимо, остановились не там, где надо. Рыба брала наживку плохо. За два часа поймали только одного небольшого подлещика. Настроение у всех упало.

Оставив удочки на ловлю, решили передохнуть и закусить. Вот тут-то я услышал рассказ Николая, который с интересом слушал Юра. Он был моложе Николая всего лет на пять, хотя был лишь первым внуком деда Егора. Николай рассказывал Юре о том, как он познакомился с заинтересовавшей его девушкой и о том, как дальше развивались их отношения. Юра слушал его, как я видел, с замиранием сердца. Потом, когда Николай привёл в дом деда свою жену, я понял, что разговор Николая с Юрой в ту памятную ночь шел именно о жене Николая – Нине. Это была такая же, как Николай, молодая, симпатичная женщина, она привезла к деду свою дочь, трёхлетнюю Марину, которую я тогда сфотографировал. Тогда увлечение фотографией уже целиком захватило всё моё существо.

Разговор Николая с Юрой, происходивший в лодке, продолжался, и, кроме Юры, этот разговор с интересом слушал я. При этих обстоятельствах я коротко познакомился с историей Николая, младшего сына деда Егора. Вспоминая этот рассказ Николая, который он вёл для Юры, просвещая его в некоторых жизненных ситуациях, я думаю, что он не представлял из себя ничего особенно выдающегося. Но Юра слушал его с интересом, а я ловил каждое слово Николая, мне тоже было интересно. Видя неподдельный интерес Юры, Николай продолжил свой рассказ. Но для меня события этой ночи ещё были впереди. Я этого не знал, и неведение позволяло мне спокойно внимать интересному рассказу о многогранной жизни младшего сына дедушки.

Над Окой сгустилась ночная мгла, изредка слышались всплески игравшей после зари рыбы. Начинался дождь. Сообразив, что на них надвигается неожиданное ненастье, братья стали совещаться о том, как им быть. Пригнать тяжелую лодку под каменный карьер вниз по течению Оки было сравнительно легко, а теперь, думая о том, что им придётся грести в лодке против течения до Рыбной слободы, да ещё под начинавшимся дождём, братья стали думать о том, что им делать со мной, десятилетним мальчишкой, когда они будут под дождём гнать лодку обратно в Рыбную. Из их разговора я понял, что они считают меня ребёнком, хотя я этого не одобрял. К этому времени я успел в летние месяцы на спор самостоятельно переплыть Оку, и это позволяло мне думать, что я не такой уж ребёнок, как думают взрослые. Посовещавшись без моего участия, братья решили высадить меня на берег и гнать лодку без меня.

Решив это, они спросили меня, найду ли я дорогу домой, на что я ответил утвердительно. Ведь это была та самая дорога, по которой я со своими сверстниками ходил в совместные походы на Оку, где я впервые переплыл реку. В общем, я был согласен идти домой через ночную мглу один, под проливным дождём. Я ещё не понял того, что мне придётся идти одному, через ночной бор. Братья высадили меня из лодки, и я ступил на так хорошо знакомый мне по нашим походам с мальчишеской вольницей берег. Я всё ещё не сознавал всей сложности предстоящего мне пути. Пальтишко моё промокло и колтуном сидело на мне, стесняя движения, за шиворот и по телу текли ручьи. Я без боязни ступил на берег и вошел в ночной бор. Начиналась гроза, видимое пространство обложили синие тучи, со всех сторон сверкали молнии, с оглушительными раскатами грохотал гром. Поднялся ветер, он пробежал по кронам сосен, заставляя их стонать. Ночной бор принял меня в свои объятия с шорохами и звоном. И здесь я, начитавшийся к этому времени Гоголя, вспомнил образ Вия. Меня охватила непонятная жуть. Грозно шумевший ночной бор усугублял сложность ночного путешествия. Сквозь кроны качавшихся под ветром и шумевших сосен, проглядывала из облаков луна.

Я шёл по столетнему ночному бору, меня преследовали образы Гоголя, засевшие в моей памяти. В моём охваченном жутью сознании они казались мне ожившими в обступивших меня тенях ночного бора и овеществлёнными. Я невольно начал оглядываться на каждый неожиданный шум. Где-то кричали ночные птицы. Я знал, что это совы и филин, но этот трезвый факт не прибавлял мне храбрости.

Мои ощущения, пошатнувшиеся под стон ночного бора, с фантастическими образами Гоголя, рождали во всём моём существе непередаваемый ужас происходящего. Гроза бушевала, налетал ветер, но я упрямо шёл через ревущий ночной бор и мне казалось, что ему не будет конца. По спине текло, я промок насквозь, хотя это не в меру реальное ощущение отчасти отрезвляло от страха, который я испытывал перед жуткими образами Гоголя и стонавшего бора. Перед моим сознанием во весь рост стояла вся нереальность ночного марша. Но я шел, уже машинально стараясь преодолеть обступившие меня ночные видения. Я потерял счёт времени в этом кошмарном пути, но упрямо шел, пока, наконец, не вышел к огородам. Эти события были первыми ростками понятия о преодолении трудностей.

И ещё одна картина запомнилась мне с детства. Я сижу в своей комнате за столом вместе с солдатами, пришедшими к нам на постой, и вместе с ними рисую цветными карандашами треугольнички, квадратики и шпалы, значение которых мне подробно объясняет сидящий рядом со мной небритый дядя, одетый в рубашку неопределённого цвета. Из его объяснений получается, что треугольничек – это значок, который носит в петлице их помощник командира, красный квадратик носит комвзвода, а красную шпалу – комполка. Мне это очень интересно. Я старательно вывожу на бумаге красные треугольнички, квадратики и шпалы. Так впервые в жизни я столкнулся с армейскими знаками отличия, которые мне так и не удалось носить. Когда пришло моё время, на мои плечи одели погоны.

Радбужская улица в каком-то смысле находилась по отношению к центру города Алексина, который все мы называли «город». Пошли в «город», иди скорее в «город». На базарной площади тогда стояла церковь и широко отмечали праздники те, кто пришел на базар из деревни. От дома Абакумовых с Радбужа вниз к базару и пожарной каланче шла тропинка справа, мимо дома Щедриных и слева от дома Анисьи. Она входила на мост, переходила через Мордовку. Когда на базаре справляли праздники, там открывались карусели. Одни карусели назывались «никаноры», а другие – «катинцы». Все пришедшие из окрестных деревень с особенной охотой катались на каруселях.

Не минули эти привязанности и нас – мальчишек. Зажав в кулак пятак, необходимый для оплаты катания, мы стремились скорее сесть на деревянного коня, не на те, так на другие карусели. Это было единственным катанием, которое нам было доступно, именно поэтому я с таким восторгом встретил однажды предложение отца покататься в автомобиле. Там же сбоку собора была липовая аллея. Это был сад, нет, не сад. Там были качели, и веселилась городская молодёжь.

А у входа на базар стояла церковь (которая существовала примерно до 1930-1932 гг). Когда власти решили сбросить с её колокольни огромный колокол, у церкви собралась толпа зевак и верующие, которые критически высказывались по поводу действия властей. Там же были и мальчишки. Чтобы не задеть кого – либо из толпы в момент сбрасывания колокола, те, кто стоял в оцеплении, теснили толпу от церкви, говоря, что тут упадёт колокол. Толпа вырывалась, ссылаясь на то, что не рассмотрела тех, кто сбрасывал колокол.

В этой свалке и я вместе с товарищами, как мог, вырывался из оцепления, и мы стояли за оцеплением и смотрели на обреченную церковь. Видимо, у рабочих не оказалось инструментов, и колокол, как его ни тянули, не сдвинулся с места. И потом решил сдвинуть его на край колокольни. В толпе я стоял против церкви. Наконец, колокол со страшным грохотом обрушился на землю, подняв облако базарной пыли. При ударе о землю колокол раскололся, в изломе его сердцевина была серебристой. Мы, мальчишки, устроили у разбившегося колокола свой «базар». От колокола с золотыми прожилками отбивали куски на память. В этом мальчишеском нашествии на колокол участвовал и я.

Вдоль нашего сада, простиравшегося на всю длину Пионерского переулка, располагался обширный Матвеевский сад. Он тянулся, как и наш, до самого конца Пионерского переулка, с той только разницей, что располагался справа от нашего сада. Этот Матвеевский сад ассоциировался в моём понимании, как Галкин сад, сад моей двоюродной сестры, дочери Александры Георгиевны Золотарёвой, замужем Матвеевой. Галка, как и я, была подростком, на 2 года моложе меня. Она в своём саду была полной хозяйкой, никто из её семьи садом не интересовался. Да и отделялся сад моей сестры Гали от нашего лишь плетнём, который стыдливо именовался забором. Единственным отличием Матвеевского сада от нашего было то, что в нём было очень мало плодовых деревьев. Лично меня интересовали две яблони под названием «Коробовка», которые каждое лето приносили урожай очень сладких яблок. Они были настолько сладки, что, когда они попадали ко мне в рот, у меня создавалось ощущение, словно я проглотил кусочек сахара.

Справа от Галкиного сада был участок Лёшки Лебедева, отгороженный капитальным дощатым забором. В этот Лёшкин сад мы с Галкой никогда не заглядывали. Ещё одной особенностью Галкиного сада было то, что его добрую половину занимал обширный луг, в конце матвеевского сада переходящий в овраг. Вот там-то, где находился овраг, построил свой дом немецкий инженер Вольф. Он приехал с семьей в Алексин по приглашению нашего правительства, чтобы руководить строительством Химкомбината, о строительстве которого давно ходили противоречивые слухи, но до времени, на этом дело и кончалось; а теперь кирпичный двухэтажный дом немца Вольфа был реальностью, которую нельзя было не замечать. Хорошо помню, как его сынишка Ганс угощал меня, не имевшего возможности позволить себе такую роскошь, шоколадными конфетами. Инженер Вольф имел неплохую зарплату, если его сын мог позволить себе угощать своих однолеток шоколадом.

Нашим с Лёшкой Лебедевым «морским боям», устраиваемым на пруду, который теперь примыкал к усадьбе Вольфа и захирел, пришел конец. Встречи с Лёшкой приобрели несколько иное направление. Лёшка в зимнее время построил у себя в палисаднике из хорошо слежавшегося снега зимнее убежище, в котором были вырезанные из снега шкафы, он закрывал их снежными крышками, а в эти шкафы он укладывал разные безделушки, которые в то время в нашем обиходе имели значение драгоценностей.

Другое дело, когда в Алексин приехала из Москвы бригада, в задачу которой входила рекогносцировка (слово-то какое, тогда я об этом слове и представления не имел) на местности, где будет строиться химкомбинат. Бригада инженеров, решавшая эту задачу, почему-то поселилась в Абакумовском доме.

Эти люди закрылись в «гостиной», где на стене висела огромная картина, изображающая героя библейской легенды Ноя, когда-то собравшего и спасшего от всемирного потопа по одному из всех живых существ, чтобы сохранить их для дальнейшей жизни и доставившего их в своем ковчеге на гору Арарат. На картине Ной был изображен в окружении своих трёх сыновей: Афета, Сима и Хама. Глядя на эту картину, я всегда старался представить Ноев ковчег, полный зверей и людей, гору Арарат, к которой этот ковчег пристал и силился представить себе, что же будут делать на этой горе спасенные Ноем жители Земли. Бабушка Елена Агеевна подробно объяснила мне содержание библейской легенды, о которой повествовала эта картина. Она также читала мне «Евангелие», повествовавшее о том, как сын бога Христос сошел на Землю, чтобы ценой собственной жизни искупить человеческие грехи и потом вознестись на небо к своему отцу – богу Саваофу.

Именно в этой гостиной и поселилась бригада инженеров. Не помню, каким образом к их работе была привлечена младшая сестра моего отца – Ольга Григорьевна. Это была молодая девушка, всего на 10 лет старше меня, из-за чего я звал её просто Лёля. Лёля помогала инженерам, поселившемся в нашем доме, выполнять чертежи, имевшие отношение к будущей стройке Химкомбината. Впоследствии, когда их работа была завершена, инженеры увезли Лёлю с собой в Москву, где она стала работать в тресте крупноблочного строительства чертёжницей и стала московской жительницей. Хорошо помню, как она, приезжая из Москвы, привозила домой вкусные конфеты, с которыми я тогда впервые познакомился. Это было в начале её московской жизни. В Москве Лёля прожила всю оставшуюся жизнь. Там она вышла замуж и родила своего единственного сына Сашу, Александра Алексеевича, который впоследствии стал кандидатом технических наук.

В начале 20 века Алексин был известным подмосковным курортным городом. На его земле, по опушке бора и в бору, строили дачи состоятельные люди, стремившиеся с пользой приятно провести летнее время. Среди них были, как местные жители, так и жители Петербурга и Москвы, хорошо знавшие, что алексинский микроклимат хорош для укрепления здоровья. Надо сказать, что среди этих гостей были многие известные люди. Перечислять их долго. Я приведу, только один пример – так профессор Снегирёв, врач с мировым именем, гинеколог, блестящий хирург и новатор избрал местом своего летнего отдыха Алексин. Владимир Фёдорович писал, что алексинская природа создаёт весьма полезные людям условия для лечения целого ряда болезней. Он построил в бору дачу, украсившую своим обликом город, и постоянно проводил здесь летние месяцы. Петербургский житель Снегирев был хорошо известным в северной столице врачом, пользовавшимся в Петербурге заслуженным авторитетом. Его хорошо знал император Николай II, его услугами охотно пользовалась столичная элита. В результате своей врачебной практики, Снегирёв приобрёл среди столичных богачей репутацию врача, способного успешно лечить их от любых болезней. Этому способствовала его репутация врача с мировым именем.