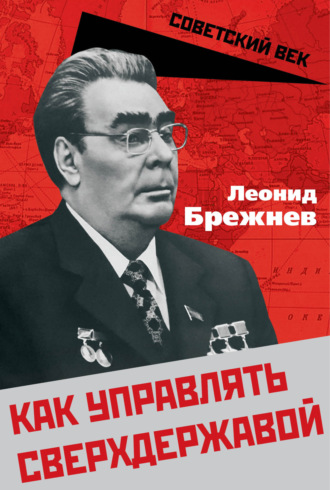

Леонид Ильич Брежнев

Как управлять сверхдержавой

Писатель Брежнев

В последние годы вышло несколько переизданий брежневских книг. Но все они берут за основу так называемую брежневскую беллетристику – его легендарные воспоминания, которые принесли Леониду Ильичу Ленинскую премию в области литературы. Это семь очерков, которые написали за генерального секретаря замечательные журналисты во главе с Анатолием Аграновским. Назовем эти не раз переизданные очерки, в которых речь идет обо всех ключевых этапах жизни генерального секретаря: «Жизнь по заводскому гудку», «Чувство Родины», «Малая Земля», «Возрождение», «Молдавская весна», «Целина», «Космический октябрь», «Слово о коммунистах».

Этот проект состоялся, когда Леонид Ильич был уже вымотанным, усталым. В 1974–75 гг. генеральный секретарь перенес несколько серьезных болезней, изменивших его речь, ослабивших память и замедливших реакцию. К тому же Брежнев – человек ранимый – много лет страдал бессонницей и злоупотреблял снотворным. После этого он и на простой дежурный вопрос не мог ответить без шпаргалки. Анекдоты на эту тему действительно появлялись в изобилии. Между прочим, сам Леонид Ильич не был лишен юмора и даже самоиронии – и некоторые шутки того времени трудно отделить от мемуарных свидетельств. В одном из самых расхожих анекдотов стареющий генсек заявлял: «Все говорят, что «Малая Земля» – отличная книга. Все читали. Может, и мне почитать?» Нельзя сказать, что эта едкость несправедлива. Конечно, Брежнев не занимался кропотливым литературным трудом. И внимательно прочитал свою книгу, когда она уже вышла из печати рекордным тиражом… Но правда и в другом: во многом это действительно воспоминания Брежнева Леонида Ильича. Он наговаривал их своим соратникам по ЦК, а уж те передавали канву журналистам, которые, конечно, разукрашивали брежневские байки, снабжали их актуальными публицистическими отступлениями, выстраивали композицию.

Это не просто чья-то блажь, а масштабная рекламная кампания. В СССР не было публичной конкурентной борьбы в политике. На выборах в Верховный Совет блистательная победа блока коммунистов и беспартийных гарантировалась априори. Но это не означает, что государство и партию не волновало общественное мнение. От популярности лидера в обществе зависело многое. Не менее важна и репутация советского генсека в мире. И в середине семидесятых идеологи из ЦК решили сделать акцент на участии полковника Брежнева в Великой Отечественной.

Эта история началась в спецпоезде, который возил генсека по стране. За столиком сидели трое – сам Брежнев, его давний соратник Константин Устинович Черненко, в то время возглавлявший Общий отдел ЦК и Леонид Митрофанович Замятин, директор ТАСС, недавно ставший членом ЦК. Пили чай, а, может быть, и что покрепче. Леонид Ильич разговорился, покуривая любимую «Новость», рассказывал о войне, о Малой Земле, о том, как потом пришлось поднимать из разрухи промышленные области Украины… «Да это же готовая книга!» – воскликнул Черненко. И не ради красного словца, а потому, что увидел в брежневских рассказах каркас многообещающего проекта. Замятин тут же дал понять, что работу в архивах и литературную редактуру для столь полезного государственного дела организовать проще пареной репы. Брежнев сомневался. Но аргументы Черненко подействовали. И через несколько месяцев, в соответствии с партийной дисциплиной, Леонид Ильич вынес вопрос на Политбюро: «При встречах с руководящими работниками, военными и другими товарищами мне говорили, что это очень полезное дело для воспитания народа… Если не будет возражений у членов Политбюро, я бы мог вместе с небольшой группой товарищей написать эти воспоминания». Коллеги идею одобрили – и проект стартовал. Генеральным продюсером проекта стал Черненко, который на этой волне значительно повысил свои позиции в партийной иерархии. Ему помогали Замятин и Виталий Игнатенко, которые, кроме прочего, написали сценарий эталонного документального фильма о Брежневе «Повесть о коммунисте», закадровый текст в котором прочитал (и очень душевно!) сам Иннокентий Смоктуновский.

К начинанию подключили лучших журналистов. Первым среди равных считался Анатолий Аграновский, он написал «Возрождение» – главу о послевоенной работе Брежнева на Украине и, по слухам, занимался литературной отделкой всех воспоминаний.

Ответственную фронтовую тему доверили известинцу Аркадию Сахнину. Главным «целинником» журналистики считался правдист Александр Мурзин, он взялся за казахстанский период биографии генсека. Для «космической» темы привлекли замечательного Владимира Губарева, летописца советской науки и космонавтики.

Консультировал литераторов помощник Брежнева Андрей Михайлович Александров-Агентов, слыхавший от шефа немало баек. Возможно, он давал им прослушать и магнитофонные записи с рассказами самого Леонида Ильича. Ведь всё должно было выглядеть достоверно! Без заумных мыслей и нехарактерных для Брежнева наукообразных цитат. Но лично с Брежневым его авторы не общались. Общались только кураторы проекта – от Черненко до Игнатенко.

Разумеется, роль тайных писателей (назвать их «литературными неграми» все-таки язык не поворачивается) – дело деликатное. Журналисты, создававшие книги Брежнева, честно заслужили право оставаться за кадром. Хотя некоторые из них открыто признавали факт участия в проекте.

К изданию подошли основательно. «Малая Земля», «Целина» и «Возрождение» – первые три брежневские вещицы – сперва выходили в «Новом мире» и «Литературной газете», а потом выходили колоссальными тиражами в десятках стран (ЦК удалось оперативно организовать перевод на 65 языков!), звучали по радио, с пластинок, по телевидению в исполнении популярного Вячеслава Тихонова, со сцен Малого и Вахтанговского театра… Только за советские издания номинальный автор получил сотни тысяч рублей гонораров. За «бессмертной трилогией» последовали «Воспоминания» – несколько очерков на разные темы, начиная с детских лет автора. Предполагалось, что последний очерк станет своеобразным политическим завещанием Брежнева. Но после смерти Леонида Ильича опубликовали только три главки «Воспоминаний»: «Молдавская весна», «Космический Октябрь» и «Слово о коммунистах». Полное собрание брежневской «беллетристики» вышло в одном солидном томе в 1983 году, уже после смерти автора. Это был последний залп литературного проекта…

Главное в брежневских мемуарах – это война. Словосочетание «Малая Земля» в те годы в СССР было известно каждому ребенку. Любопытно, что знаменитая одноименная песня Пахмутовой и Добронравова («Малая Земля – священная земля, бой во имя всей земли…») появилась еще в 1974-м году, за несколько лет до знаменитой книги. Конечно, и тогда всем было известно, что Брежнев воевал на Малой Земле, но в песне нет даже намека на деятельность легендарного политрука. А в 44-страничной книжке «Малая Земля» нашлись впечатляющие эпизоды – типичные фронтовые рассказы, получившие неплохую литературную обработку:

«Прожекторы уже нащупали нас, вцепились намертво, и из района Широкой балки западнее Мысхако начала бить артиллерия. Били неточно, но от взрывов бот бросало из стороны в сторону. Грохот не утихал, а снаряды вокруг неожиданно перестали рваться. Должно быть, наши пушки ударили по батареям противника. И в этом шуме я услышал злой окрик:

– Ты что, оглох? Руку давай!

Это кричал на меня, протягивая руку, как потом выяснилось, старшина второй статьи Зимода. Не видел он в воде погон, да и не важно это было в такой момент. Десантные мотоботы, как известно, имеют малую осадку и низко сидят над водой. Ухватившись за брус, я рванулся наверх, и сильные руки подхватили меня».

Что-то здесь, быть может, романтизировано, но главное, что Брежнев действительно там сражался и находился на волосок от гибели. Тон был выдержан верно.

Но долго сохранять сдержанность система пропаганды не смогла. Начались перекосы. Литературная критика признала добротные брошюры Брежнева новой вершиной русской литературы. Они вошли в школьную программу. А потом вся страна увидела пышную церемонию со вручением дорогому Леониду Ильичу членского билета Союза писателей СССР. И, как апофеоз – Ленинская премия по литературе в апреле 1980-го. Кампания, превзошедшая границы здравого смысла, порождала всё более едкие остроты. «Вы слыхали, книга Леонида Ильича вышла в Италии! На обложке так и написано, крупными буквами: «Леонардо. Ренессанс». Так что же, Брежнев действительно, как в анекдоте, так и не прочитал свои эпохальные «Воспоминания»? Это все-таки преувеличение. Почти все опорные факты, случаи, конфликты, о которых рассказано в «Возрождении», «Жизни по заводскому гудку» и прочих «нетленках» известны по его официозным автобиографическим справкам. Кроме того, он действительно умел «травить байки», в том числе и о делах минувших дней.

И кураторы, и авторы старались вжиться в образ Брежнева – и писать именно от его лица. И в мемуарах проступает кредо генсека, которое невозможно спутать, например, со сталинским или хрущевским. По эмоции, по духу. Забота о людях, «бережное отношение к кадрам» – коронный принцип генсека, перекликавшееся с его фамилией. Вот директор металлургического комбината Николай Тихонов (он на всю жизнь останется соратником Брежнева и в 1980-м станет Председателем Совета министров СССР) «открыл стационар для заболевших рабочих, организовал хорошую орсовскую столовую, начал восстанавливать разбитую фашистами дорогу, клуб завода отремонтировал одним из первых в области». Брежнев как секретарь Днепропетровского обкома поддерживал Тихонова в столь гуманных начинаниях. Но и он не был всесильным. Тихонов израсходовал на ремонт клуба больше положенного – по-видимому, с ведома Брежнева. Им обоим пришлось поволноваться. «Тут прибыл к нам Тевосян, мы ехали втроем, и Иван Федорович отчитывал директора: – Ты кто, Рокфеллер? Для этого тебе деньги дали?

Между тем машина остановилась, мы вышли – перед нами было просторное, чистое, красивое здание клуба.

– Да-а, – сказал я как бы в поддержку министра. – Такую «дачку» построил лично для себя!

Тевосян хмыкнул, мы поехали дальше, свернули на новую дорогу, и тут он снова возмутился.

– Что с тобой делать? – повернулся к директору. – Мне уже из Минфина звонили, знают об этой дороге.

– И обком знает, – сказал я. – Без нее не было бы ночной смены. Он ведь не для себя, Иван Федорович, не в свой личный карман. Хотите, мы эту дорогу закончим как народную стройку?

Так потом и сделали, а грозу от хорошего директора отвели. И это стало известно в области, такие вещи быстро разносятся и, конечно, идут на пользу, отзываются в других местах». Здесь очень мягко Брежнев дает понять, что его управленческие методы разительно отличаются от сталинских. И «пробивал» он свою человеколюбивую установку даже в жестокие годы послевоенной разрухи.

Так написать от имени Иосифа Сталина, Никиты Хрущева или Михаила Горбачева не смогли бы. Просто ничего бы не вышло.

О личных заслугах Леонида Ильича авторы его воспоминаний писали осторожно. Зато им удавалось высветить типично брежневский добродушный демократизм: «Не так давно по Центральному телевидению выступал старый экскаваторщик с «Запорожстали» и рассказал о таком эпизоде. Его жена потеряла все продуктовые карточки. Четыре человека почти на месяц остались без хлеба. И вот, рассказывает рабочий, он пошел на прием к первому секретарю обкома, и тот распорядился помочь. Сам я давно забыл этот случай. А вот человек помнит. Для него тогда это было жизненно важно». Что это – правда или очередной миф? Даже по телевизионным выступлениям было видно, что Леонид Ильич человек сентиментальный, с «простыми людьми» – сердобольный, что не мешало ему без слезливых рефлексий пережёвывать политических конкурентов. Так оно, собственно, и было – ведь Брежнев единственный из наших руководителей, который плакал навзрыд на похоронах товарищей – и все телезрители это видели.

Другая проблема – новые подходы к хозяйствованию. Культ экономии и самоокупаемости. По крайней мере, в декларациях. И снова – студенты могли делать выписку из мемуаров вождя: «Разозлишься: до чего же доводит людей пассивность! Под Москвой, в Барвихе, обратил я однажды внимание на великолепный кирпичный замок – в нем размещался пионерский лагерь. Поинтересовался, что за постройка. Отвечают: имение какой-то баронессы. Как же строился замок? Говорят, очень просто. Построила барыня кирпичный завод, из кирпича соорудила себе этот загородный дом и все надворные службы, затем продала завод и полностью покрыла все расходы по строительству. Разумеется, не сама она все сообразила, а был у нее толковый управляющий. Вот так. А у нас порой и поныне целые коллективы, опытные руководители, инженеры, строители, замахиваясь на грандиозные дела, не могут построить простой кирпичный завод, все уповают на государство, едут в Госплан». Вот вам и взвешенная самокритика, без которой не обходилось ни одно выступление товарища Брежнева. Да, он был и сатириком. А уж критиковал недостатки социалистического строительства регулярно. На том стоял.

Словом, эти воспоминания – не фальшивка. Дух брежневского времени без примесей, как сейчас говорят, ламповый. При удачном стечении обстоятельств разрекламированные брошюры Брежнева могли бы дать обществу новый путь развития. Вместо мобилизационной чрезвычайщины – стабильное развитие… Но, по большому счету, потенциальный политический капитал был растрачен еще до смерти генсека.

Сразу несколько факторов сыграли против стареющего генсека. И первый фактор – возраст, физическое состояние… Если бы Брежнев издал эти же самые воспоминания, например, в 1970 году – это был бы грандиозный пропагандистский успех. А в конце семидесятых реальный телевизионный образ немощного генсека слишком контрастировал с рассказами о его боевой молодости. Возникало ощущение фальши.

А потом «власть поменялась», а времена «развитого социализма» окрестили «эпохой застоя». Летом 1987 года книги Брежнева были изъяты из магазинов и большинства библиотек (в особенности – школьных). Их пустили на макулатуру.

Проект завершился. Но прошло ещё тридцать лет. Социологические опросы показывают высокий рейтинг Брежнева, его эпохи и политики в исторических предпочтениях наших сограждан. Историки и архивисты без предубеждений изучают подлинные дневниковые записи Леонида Ильича. Воспоминания генсека тоже стали полезным документальным источником – по крайней мере, из истории пропаганды. И в наше время их частенько переиздают. Они куда правдивее многих других пропагандистских проектов.

Словом, это знаменательный, исторический проект. Его нужно исследовать, переиздавая источники. Но – с оговорками, что Брежнев имел весьма косвенное отношение к их сочинению, и слагались они во времена, когда генеральный секретарь был, увы, глубоко нездоровым человеком. К тому же, воспоминания всегда воспринимались, как своего рода художественная литература, хотя, конечно, там шла речь и о политике. Куда полнее и четче свои политические взгляды Леонид Ильич высказывал в докладах, статьях, интервью, которые создавались в период его наивысшей политической активности – с 1964 до 1976 года. Именно их мы включили в этот сборник. Конечно, ему, как любому политику такого ранга, и тогда помогали референты и советники, но во многом это были именно брежневские мысли. Он активно работал над каждым из таких докладов, многое переписывал и, во всяком случае, давал указание по формулировке и идейному наполнению каждого абзаца. К тому же, за этими мыслями стоят дела, стоит серьезная политическая борьба – на всех фронтах. Мы видим, как Брежнев завоевывал авторитет в стране и в мире, как становился настоящим лидером, как удерживал власть – то лавируя, то прибегая к силе. Это настоящая политическая классика, показывающая нам идеологию и методику политического лидера, 18 лет остававшегося на вершине власти в одной из двух мировых сверхдержав. И, вопреки наветам, передавшего наследникам в ноябре 1982 года страну благополучную, мощную, в которой не было неразрешимых проблем. Брежнев и его поколение создали фундамент для рывка. Построили космодром. С таким вооружением, с мощным политическим влиянием, с длинным списком экспортных товаров следующий руководитель страны должен был стать ещё прагматичнее. Мешала напряжённость, связанная с Афганистаном? Её предстояло снять без политических потерь. Это – тот пассив, который оставил Брежнев наследникам. Но он оставил и вторую в мире экономику, и хорошо образованное (а потому скептически настроенное) поколение. И – пренебрежимо малые долги. Это всё-таки была экономная, а не расточительная экономика. Дедушка умер, а ностальгия осталась: при Брежневе и воровали бережнее. Выиграть у ностальгии ещё не удавалось ни одному доминошнику.

И какими нелепыми выглядят в наше время некогда модные нападки на брежневский застой. По сравнению с концепцией «развитого социализма» миф о застое выглядит в наше время карикатурно и несостоятельно. В последние десятилетия мы убедились, как трудно на протяжении многих лет сохранять промышленный рост, сохранять социальный мир, пресекать сепаратизм и преумножать число союзников, которые никогда не бывают абсолютно надежными. Брежневу и его команде это удавалось, как никому другому в истории нашей страны.

В этой книге впервые представлено политическое наследие подлинного Брежнева-бойца – каким он был до тяжких болезней, полноценно выполняя роль генерального секретаря правящей партии.

По этим статьям мы видим приоритеты Леонида Ильича: повышение уровня жизни народа, выстоявшего в Великой Отечественной и восстановившего страну. Надо ли напоминать еще раз, что день Победы стал красным днем календаря в первый год правления Брежнева? Развитие науки, включая космические исследования, которые Брежнев курировал ещё в хрущёвские времена. Еще один краеугольный камень – партийность, которая в те времена была синонимом ответственности правящей верхушки за страну. И – основой советской демократии. Ведь только в райкомах можно было найти правду «маленькому человеку». А как не стало райкомов – не стало и правды.

Во время чехословацкого кризиса 1968 года Брежнев проявил себя вовсе не как пассивный арбитр при остром конфликте. Тогда под угрозой оказалась не только социалистическая система в Восточной Европе, но и судьба холодной войны. Брежнев осознавал это – и подошел к ситуации как опытный политик с фронтовым опытом. Этому важному политическому сюжету посвящены, быть может, самые острые страницы книги.

И еще один признак «развитого социализма». Брежнев – в гораздо большей степени, чем Сталин, Хрущев, Горбачев, – доверял профессионалам – будь то академики, главные конструкторы, министры или его личные советники и консультанты. Это видно по сохранившимся стенограммам заседаний Политбюро: генеральный секретарь нередко менял свое мнение, соглашаясь с Андреем Громыко, Алексеем Косыгиным, Дмитрием Устиновым, Юрием Андроповым, Михаилом Сусловым. Однажды это случилось непосредственно во время переговоров с президентом США Джеральдом Фордом во Владивостоке. Они обсуждали будущий договор об ограничении стратегических вооружений – ОСВ-2. Брежнев по телефону сообщал о ходе переговоров членам Политбюро. И ему даже пришлось изменить свою первоначальную позицию, когда он понял, что председатель Совета Министров Косыгин и министр обороны Андрей Гречко считают возможные уступки советской стороны избыточными.

Брежнев (разумеется, не в одиночку) сумел создать систему, которая управляла огромной территорией Советского Союза и сохраняла политическое лидерство на пространстве «социалистического содружества». На счету Брежнева вообще немало кадровых удач. И среди «хозяев областей», и среди ключевых министров многие ставленники «дорогого Леонида Ильича» до сих пор считаются образцовыми руководителями. А наращивание внешнеполитической мощи происходило на фоне медленного, но заметного повышения уровня жизни.

Горячая вода в кранах. Сейчас это само собой разумеющаяся деталь нашего быта, но для большинства наших сограждан это открылось именно при Брежневе. Дачные участки – пресловутые «шесть соток», отдых у моря, расцвет гражданской авиации и речного транспорта – это тоже Брежнев. И семейные альбомы здесь красноречивее статистики экономического роста. Да и пресловутый дефицит был, прежде всего, болезнью роста. Кормить «не числом, а уменьем» у нас тогда ещё не научились. Но до Брежнева из Москвы вывозили в электричках сушки да бублики, потому что на другое просто денег не было. А в конце его правления – колбасу и шоколадные конфеты. А это пусть и уродливый, но прогресс. Прогресс, честно говоря, не часто блещет гармонией пропорций.

«Умение выявить те конкретные звенья, где ценой минимальных затрат можно получить наибольший и быстрый эффект, умение подойти к решению любой задачи с точки зрения конечных результатов – именно в этом состоит искусство планирования, да и вообще хозяйственного руководства», – писал Брежнев. Всегда ли это у него получалось? По крайней мере, он знал, за какие ниточки дёргать. Ускоренное развитие газовой промышленности, попытка подъёма вечно нищего Нечерноземья, разработка торговой экспансии на Запад – как раз из этой оперы.

О том, как это всё получалось – Леонид Ильич Брежнев написал в этой книге. Он был инженером по образованию и духу, хотя и не по избранной профессии. И эта книга – манифест инженера во власти. Он не считал себя выдающимся идеологом, говорил прямо: «Моя сильная сторона – это организация и психология». Книга, которую вы держите в руках, показывает, что он был прав. Что понимание человеческой психологии, умение организовать систему – это дорогого стоит и в этом мастерстве Брежнев знал немного равных.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»