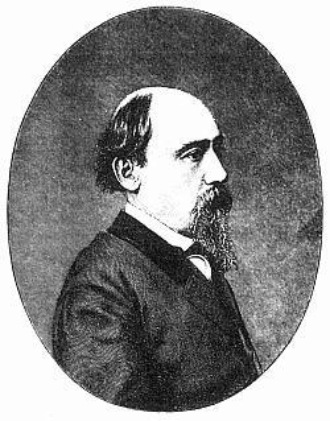

Л. Мельшин

Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

К сожалению, – потому ли, что благотворное влияние пришло несколько поздно и оборвалось слишком рано, потому ли, что сложная природа Некрасова не поддавалась одной какой-либо определенной окраске, – он навсегда остался во власти глубоких противоречий, от которых сам, разумеется, прежде всего и больше всего страдал.

На мне года гнетущих впечатлений

Оставили неизгладимый след…

Идеалист, преданный, как никто другой, делу служения родине и народу, он всю жизнь оставался рабом среды и привычки, любил жизнь ради самой жизни и дорожил ее “минутными благами”. Конечно, и во времена Некрасова встречались рыцари без страха и упрека, подобные Белинскому или, позже, Добролюбову, но это были люди в подлинном смысле слова “не от мира сего”, с юных лет порвавшие с грубой материальной “существенностью” и витавшие в светлой области идеала. Из всех сверстников своих и соратников Некрасов по преимуществу был человеком живой действительности, и меньше чем кого-либо другого его можно рассматривать и судить вне, так сказать, времени и пространства. “Мы выросли в ежовых рукавицах”, – выразился Г. 3. Елисеев о своем и некрасовском поколении, и сыновьям позднейшей эпохи грешно было бы не принять в расчет этого обстоятельства при оценке работы своих предшественников. Крепостное право бросало свою мрачную тень на все решительно явления дореформенной жизни; в душной атмосфере вечного страха, уныния и рабской подавленности росли, жили и действовали целые поколения.

Недолгая нас буря укрепляет,

Хоть ею мы мгновенно смущены,

Но долгая навеки поселяет

В душе привычки робкой тишины!..

Геройство всегда было и будет завидной долей лишь отдельных единиц. Некрасов не мог претендовать, да никогда и не претендовал на титул героя: напротив, он всегда усиленно казнил себя за душевную дряблость, усиленно подчеркивал недостатки свои как гражданина:

Народ! Народ! Мне не дано геройства

Служить тебе, – плохой я гражданин.

Повинную голову и меч не сечет… На голову же Некрасова сыпались и до сих пор продолжают сыпаться бесконечные обвинения вплоть до довольно-таки курьезных. Он жил приблизительно так же, в той же обстановке, греша теми же барскими замашками, что и очень многие из его товарищей по профессии, и Тургенева, например, никто не обвиняет в том, что он любил комфорт, не тачал сам себе сапогов и не ходил за сохою, как Лев Толстой позднейших лет. Но то, что прощается большинству, Некрасову, оплакивавшему народную нищету и горе, вменяется в преступление… “Есть неумолимые, которые не прощают и непременно желают развенчать Некрасова. Должно быть, их собственная совесть чиста, как зеркало, в которое они могут спокойно любоваться на свои добродетели и гражданские подвиги. Должно быть, их головы увенчаны бесспорными лаврами” (Михайловский Н. К., Литературные воспоминания, т. 1). Не вступая с подобными господами в спор, отошлем читателя к статье, из которой взята только что приведенная цитата: более глубокого и тонкого проникновения в сложную природу души Некрасова в русской литературе нет. Нам хотелось бы только прибавить кое-что по поводу “тени, которая четверть века назад (а теперь уже сорок лет назад. – Авт.) пала на личность поэта и затуманила ее в глазах самых горячих поклонников”.

Дело происходило, как известно, в 1866 году, когда, после выстрела Каракозова, над “Современником” и даже, – думалось тогда многим, – над всей русской литературой нависла грозная туча. Людям нашего поколения трудно и представить себе ту мрачную пелену панического страха, которая, по единогласному свидетельству современников, окутала в те дни даже неробкие сердца и недюжинные умы; “sauve qui peut”[15] – было общим криком. К сожалению, многие любопытные и поучительные подробности тех событий еще не преданы печати… В этот-то момент всеобщей растерянности и заботы о спасении дрогнул и Некрасов, – и рука его “исторгла у лиры неверный звук”: на публичном обеде, который петербургское дворянство давало тогдашнему властителю судеб русского общества – графу Муравьеву-“вешателю”, Некрасов прочел свои приноровленные к этому торжественному случаю стихи. Рассказывали, будто, выслушав их, Муравьев от чтеца отвернулся… Во всяком случае, если Некрасов рассчитывал подобной жертвой отвести грозу от своего “Современника”, то он горько ошибся: журнал был вскоре закрыт. Опасность оказалась, однако, не столь грозной, как ее рисовало напуганное воображение: “вся литература” не погибла; первый пароксизм испуга прошел, и поэту пришлось по капле испить всю чашу горечи – злорадство врагов, упреки друзей и собственной совести.

И вы, и вы отпрянули в смущеньи,

Стоявшие бессменно предо мной

Великие страдальческие тени,

О чьей судьбе так горько я рыдал,

На чьих гробах я преклонял колени

И клятвы мести грозно повторял.

В бумагах Н. К. Михайловского сохранилась в высшей степени характерная и любопытная записка Г. 3. Елисеева, имеющая форму ответа на письмо Худякова, горячего когда-то поклонника Некрасова, осужденного по делу Каракозова и из глубины Восточной Сибири славшего поэту горькие и даже жестокие упреки за “неверный звук лиры”. Письмо это получено было Елисеевым или, быть может, самим Некрасовым еще в конце шестидесятых или начале семидесятых годов, защитительная же записка Елисеева относится, по всей вероятности, к концу восьмидесятых годов, когда Худякова давно уже не было на свете. Приводим ее здесь целиком.[16]

“Нам понятно то глубокое негодование, которое кипело в груди автора каждый раз при мысли, что Некрасов говорил в клубе стихи в честь М., в которых призывал карающую руку… Понятно потому, что, может быть, первые чувства гражданской доблести в X. были пробуждены и воспитаны музою Некрасова, и вот теперь… он слышит от этой самой музы вместо утешения и благословения проклятие! Тем не менее такое отношение автора к Некрасову мы признаем крайне несправедливым и жестоким. Известно, что в том мраке… ни одна публичная мысль, ни одно публичное слово, а тем более дело не могли явиться без компромиссов. А у Некрасова на руках было большое публичное дело, дело расширения и упрочения за прессою свободного слова с целью дать возможно широкое распространение в обществе новой идее. Из всех писателей 40-х годов Некрасов один с самого первого появления этой идеи предался ей вполне и сделался неизменным ее носителем и служителем и остался таким до конца жизни. На это посвятил он весь свой громадный талант, действуя как поэт и как журналист. Теперь даже трудно определить, чем он более принес пользы: своими ли поэтическими произведениями или своей журнальной деятельностью. В то время, когда стихи его рассеивали всюду “святое недовольство” и возбуждали в молодых умах горячие порывы к обновлению, журнал указывал источники зла и те пути, которыми нужно было идти для его истребления, и где и в чем искать нового дела; около журнала группировались верные борцы за новую идею, делавшие всегда первыми смелые шаги вперед. Недаром “Современник” сделался любимейшим журналом публики, и в особенности молодежи; недаром ни на один журнал не сыпалось столько обвинений и тайных доносов со стороны ретроградов и столько гонений и притеснений со стороны цензуры, как на “Современник”. С назначением Муравьева все ставилось на карту. Перед чем мог остановиться, чего не мог сделать этот человек, который иногда осмеливался не являться во дворец, несмотря на неоднократные требования, отзываясь делами и недосугом?[17] И вот для умилостивления этого человека, способного и готового уничтожить всю новую литературу и остановить движение новой идеи на несколько десятков лет, Некрасов принес в жертву свое самолюбие, написав в его честь и прочитав публично в клубе стихотворение. Говорят: Некрасов все-таки не спас этим “Современника”… Но те, которые говорят так, забывают, что речь шла не о спасении одного “Современника”, а о сохранении возможности существования новой идеи, о предупреждении гонения на литературу как на литературу только… Законность и необходимость принесенной Некрасовым жертвы, наверное, будет выяснена для всех историей нашего времени. К сожалению, Некрасов был не настолько велик, чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем поступке. Толки эти мучили его всю жизнь. Всем известно написанное им в 1866 же году прекрасное стихотворение “Ликует враг, молчит в недоуменьи вчерашний друг, качая головой”, где он изображает себя отвергнутым от всех, к кому лежали его симпатии, и попавшим через свое (клубное) стихотворение в дружбу к толпе безличных, которые “спешат в объятья к новому рабу и пригвождают жирным поцелуем несчастного к позорному столбу”. Сокрушение о своем поступке Некрасов высказывал и впоследствии в нескольких стихотворениях и лично говорил о нем всем симпатизирующим ему лицам, стараясь оправдать его или объяснить необходимостью тогдашних обстоятельств. Даже перед смертью, мучимый страшною болезнью, едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить покаяние… Так давила и мучила его жертва, принесенная им в пользу своего великого дела.

Но что руководило Некрасовым при его поступке: мысль о деле, которому он служил, или о тех личных выгодах, которые были сопряжены с этим делом? И если последнее, то не заслуживает ли его поступок справедливого порицания и не были ли те страдания, которые он испытал за него, вполне заслуженной карой? На этот вопрос можно ответить другим вопросом. Мог ли бы Некрасов иметь столько врагов, сколько он их имел, если бы стал петь другие песни и служить другому, противоположному делу? Наглядное, блистательное доказательство того, как перемена идейного фронта может обогатить и возвеличить даже и не такого талантливого, как Некрасов, но бойкого и ловкого литератора, каждый может видеть на примере Суворина. Этот робкий чиж скромно чирикал свои либеральные фельетоны у Корша, завидуя славе и блеску такого сокола-соловья, как Катков. Но вдруг у него родилось желание направить свое чириканье во славу “сильных и сытых мира сего”. Он попробовал – и на него полились деньги и слава. Он теперь признан политическим мудрецом…

Чего же бы, каких почестей и какого богатства не достиг Некрасов при его громадном уме и таланте, если бы захотел хотя бы несколько умерить свое направление? Но он не пошел этой дорогой. А не пошел потому, что не мог петь фальшиво; это не был скворец, наученный петь по-соловьиному, или чижик, робко чирикающий ходячие песенки, а – действительный соловей, который мог петь только своим голосом и петь то, что хватало его за живое. Талант Некрасова был вполне самобытный, соединенный с замечательною силою и крепостью ума. Некрасов нигде почти не воспитывался – он не окончил курса даже в гимназии, – не мог читать ни на одном иностранном языке, а между тем критический ум его был так силен, что никто лучше его не мог оценить значения каждой новой мысли, являвшейся в литературе по наукам социальным; при этом равно тонко было и его эстетическое чутье, так что можно смело сказать, что он был лучшим критиком для всех статей, которые помещались в его журнале. Это самое критическое чутье давало ему возможность замечать каждое выдающееся дарование, появлявшееся в других журналах, и вербовать его в сотрудники своего издания, что он и делал. Но еще более верно это критическое чутье руководило им в области явлений мира политического. Вспомним, что при самом первом появлении новых веяний, почувствовавшихся в обществе вскоре после Крымской войны, Некрасов тотчас понял новое положение вещей, круто порвал со своими сверстниками – литературными деятелями сороковых годов, набрал себе новых сотрудников по журналу и стал во главе нового литературного движения. До какой степени это характеризует не только тонкость критического чутья Некрасова, но и симпатию его к новой идее, это мы можем видеть из примера многих его современников, как то: Писемского, Достоевского, самого Тургенева, который, несмотря на свою замечательную чуткость ко всем новым веяниям, бестактно выступил в то время на борьбу с новой идеей в своих “Отцах и детях”. Все это показывает, насколько был проницателен и тверд ум Некрасова в распознавании и оценке проходящих перед ним явлений и веяний политического мира. Он ясно понимал ветхость и ничтожность дореформенного строя, видел невозможность его долгого существования и не мог не быть борцом за новую идею. Только во имя ее он мог слагать свои песни, только ее дело он мог нести так усердно всю жизнь, как он его нес. Правда, он не был теоретиком, у него не было предвзятого определенного миросозерцания, но он, наверное, пошел бы за новою идеею до тех пор, пока она не создала бы лучшего строя жизни, возможного для разумного человеческого существования. Говоря все это, мы, однако же, никак не думаем возводить Некрасова в герои в том смысле, как обыкновенно понимают это слово.[18] Некрасов не пошел бы на смерть, на страдания за дело новой идеи, которое он нес на себе: мы не должны забывать, что он воспитан был в ежовых рукавицах дореформенной эпохи. Это был, если угодно, герой, но герой-раб, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преследует эту цель, по временам, применяясь к обстоятельствам, делает уступки, но на своем главном пути постоянно держит ее в уме; понимает, что таким только образом он может ее добиться, а кроме того понимает, что в той среде, которая его окружает, не найдется таких людей, как он; хотя, быть может, есть немало лиц из тронутых новой идеей, которые гораздо выше, т. е. самоотверженнее и чище, лиц, которые готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется таких героев-рабов, которые бы так упорно шли в течение десятков лет, шаг за шагом, по тому тернистому пути, по которому идет он, подвергаясь изо дня в день разным мелким мучениям и перенося сделки со своей совестью. Герой-раб мог признаваться, что его рука иногда “у лиры звук неверный исторгала”, что, “жизнь любя, к ее минутным благам прикован он привычкой и средой”, что он “к цели шел колеблющимся шагом и для нее не жертвовал собой”. Но действительный герой не мог действовать в то время на журнальном поприще. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой должен оцениваться по условиям времени и целям. Для каждого времени является свой муж потребен. Герой тот, кто понял условия битвы и выиграл победу. Хорош и тот герой, который умирает за свое дело, так сказать, мгновенно, всецело, публично, запечатлевая перед всеми своею смертью свои убеждения; хорош и другого рода герой, герой-раб, который умирает за свое дело в течение десятков лет, умирает, так сказать, по частям, медленною смертью в ежедневных мелких пытках от внешних мелких гонений и стеснений, от сделок с своею совестью, умирает никем не признанный в своем геройстве и даже под общим тяжелым обвинением или подозрением от толпы в измене делу. По условиям нашей жизни, у нас мог выработаться в литературе только герой-раб. Скажем более: только такой герой и мог вынести дело новой идеи при первом ее появлении и утверждении в обществе… Покойный X. не понял, что герой-раб позволил своей руке “у лиры звук неверный исторгнуть” единственно для того, чтобы уровнять и сделать менее тернистым путь для героев иного типа, героев будущего”.