Кристина Владимировна Тарасова

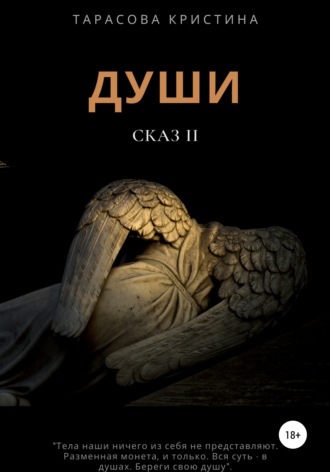

Души. Сказ 2

Девушка

– Старик совратил ещё совсем юное дитя, – удушливо вздыхает находящаяся подле.

Подруга с ней охотно соглашается, и обе пары глаз взирают на меня.

– Когда? – говорю я.

– Когда он это сделал? – уточняет девушка.

– Когда я спросила вашего мнения? Когда разрешила говорить со мной? Когда дала слово безродным?

Гелиос велел наступать первой, велел бить самой, велел отражать нападки, ставить планку и наблюдать за их низостью, неспособностью дотянуться…Заговорившая со мной спотыкается в речах и роняет взгляд. Наступает её подруга:

– Милая, здесь нет врагов. Мы…

– Как и друзей, всё правильно, – улыбаюсь я. – И в ваших словах я не нуждаюсь, мне нравится компания тишины.

– Бога Солнца всегда привлекали дикарки, – фыркает заступница. – И грубиянки.

Всегда?

– Компания тишины, – повторяю я.

– Что значит «безродным»? – возмущается следом. – Я тоже была послушницей равно тебе, мы прошли одним путём…

– Быть послушницей и быть в Монастыре различно.

Соседний столик шумит. В конце залы наблюдаю Гелиоса, который беседует с десятками незнакомых лиц; всё-таки мир их чужд. Моё – затворничество. И напрасно я отправила его заниматься рабочими делами – пред рабочими делами в воздух вздымал запах дурмана, а в горло заливали медовое питьё. Напрасно отлучилась, пообещав, что не пропаду и найду дело по нраву – по нраву здесь можно только плюнуть в лицо каждому из присутствующих.

– Ты всего лишь жена известного всем господина, – говорит первая. – Это статус, не показатель.

– Известного всем, – подытоживает вторая.

Я оборачиваюсь к ним (до сего момента пренебрежительно одаривая профилем) и спрашиваю:

– Вы знаете моё имя?

Ощущая подвох, женщины медлят: смотрят, теряют улыбки, хмурятся. Однако отвечают и отвечают верно:

– Луна.

– В этом дело. – И я пригибаюсь к говорящим. – В этом, ибо мне ваши мена неизвестны и неинтересны. Моё имя – только моё – звучит в ваших беседах и отравляет ваши разговоры, ваши умы, ваши мысли. Я не просто жена. Я – богиня. Я – власть клана Солнца.

– Но…

– Я. Здесь. Власть.

Выплёвываю медленно. И жёны отступают под недовольные взгляды мужей – те улавливают повышенный тон и моё дерзостью брызжущее лицо и зовут несчастных под крыло.

– Это твоя история, солнце, – говорил накануне Гелиос. – И потому не бойся менять сюжет. Меняй его тогда, когда возжелаешь сама.

– Что это значит? – спросила я.

– Захочешь иного – сделай это, возьми, реализуй. Захочешь быть иной – пожалуйста. Захочешь быть с иным – твоё право. Меняй, меняйся. Будь. Пробуй. Верши. Ты умная девочка, Луна, я не хочу утаптывать твой потенциал и твой ум в этом обветшалом, старостью дышащем поместье.

– Мне нравится быть с мужем, а он говорит ужасные вещи.

– Я говорю правду.

– Можешь сделать одолжение и замолчать, Бог Солнца?

– Умная девочка, – улыбнулся он. – Но ты не муза, Луна, ты – правитель.

– Воин. Я воин. Я читала про архетипы.

Наблюдаю заскучавшего Гелиоса, а потому оставляю наскучившие закуски и такие же – только вмиг замолчавшие – женские станы, и приближаюсь к супругу. Мужчина объясняется с незнакомыми; исправлять приятный факт незнакомства я не желаю, а потому припаиваюсь к Гелиосу и прикусываю за ухо.

– Солнце моё, Луна, – забавляется он, – обожди. Я договорю.

Один из незнакомцев утапливает взгляд в паркете, другой – в растерянном лице собеседника, третий – в отсутствующем вырезе моего платья.

– Хочешь произвести – как это называется у вас, умников? – фурор? – издеваюсь я и ловлю сбитый мужской взгляд. – Подыграй.

Выхожу на пустующий центр залы, отстраняю от себя бокал и показательно разжимаю пальцы. Тончайший, перебивающий фоновую музыку, звон привлекает внимание и обращает взгляды. Все до единого. Стекло рассыпается у меня под ногами, а потому я аккуратно переступаю через него и бёдрами виляю к лестнице. Смотрю на Гелиоса лишь однажды – через плечо. И он, оставляя удушающую компанию и по пути развязывая удушающий галстук, преследует.

Поднимаемся по лестнице; мужчина чуть за мной. Я не вижу, но чувствую, как скребутся преследующие нас глаза. Я не слышу, но чувствую, как мгновение спустя обсуждением разразятся их мраморные стены.

– Очаровательно, правда? – самодовольно улыбаюсь и, разразившись смехом, бойко разворачиваюсь к подступающему Гелиосу.

Прыть и грациозность остаются на лестнице; более никого на этаже нет. Хочу воскликнуть, как ловко мы разыграли присутствующих в зале и как растрясли армией сплетен их пропахшие скукой спальни. Вот только Гелиос из роли не выходит и вместо задорной улыбки прихватывает за талию. Поднимает и подтаскивает к золотой, обрамлённой белым стеклом, полке, усаживает подле гигантского растения и прижигает бёдра.

– Ты что наделала? – спрашивает Гелиос.

Он злится?

Спешу оправдаться: хотела пошуметь и одарить темами для новых бесед.

– Нет же, – перебивает мужчина. – Со мной.

Ловит взгляд – растерянный. Растерянность – ощутив его неконтролируемое напряжение – сменяю на хвастливую улыбку. А дурман в глазах нравится ему ещё больше.

– Как собачонка готов за тобой бегать. Ну что это, Луна? Только хвостом вильни.

– То есть, – уточняю я, намеренно огибая суть фразы, – сейчас я вильнула хвостом?

– Буквально.

Подтаскивает к себе за бёдра, а я, взвизгнув, отталкиваюсь и смеюсь:

– Не разрешаю! Прочь, Бог Солнца.

– Ещё и так?

– Я просила подыграть, а не заигрываться.

– Подыгрывать не пришлось.

И он говорит, что фурор – как выражаемся мы, умники, и я в их числе – хитрая кошка – прошёлся по гостям и растоптал его; за таким движением нельзя не пойти.

– За тобой нельзя не следовать, ибо…

Не даю окончить:

– Как собачонка, значит?

– Издеваешься, – вздыхает мужчина и приглаживает ткань юбки. – Хочешь слышать это, верно? Хочешь знать, что тебя хочется слушаться.

– Не понимаю, о чём ты.

– Да, как собачонка.

Скидываю его руки с себя и велю:

– Сядь в ноги.

Хмурится и вопрошает спесиво:

– Ты хочешь, чтобы я слушался так?

– Переспрашиваешь, а, значит, в словах своих не уверен.

В тот же миг садится на одно колено и щекой припадает к разрезающей атласную ткань ноге.

– Не опасаешься, что некто явится в неподходящий момент и окрестит не самыми приличными словами в очередной раз?

– Я не опасаюсь за свою репутацию, ибо в ногах у меня ластится муж.

– Ластится… – словно пробует слово на вкус.

Развожу колени и подначиваю:

– Ждёшь следующей команды?

– Без согласия не возьму, ты знаешь, – смеётся он и – вдруг! – кто-то в самом деле объявляется на лестнице.

Повернувшая за угол пара ловит нас в очевидно компрометирующей позе, забавляется и бежит прочь. Хохот сплетается со скрипом уносящих половиц.

– Довольна? – восклицает Гелиос после исчезновения молодых.

– Более чем.

Прикусывает за щиколотку и ощущает припавшие на плечи руки, пользуется моментом и закидывает на спину. Велю статуэткой вернуть на место подле растения – злорадствует, говоря, что наигрался в мои игры и теперь ему потребны свои.

– Какие же? – восклицаю я, оглядывая удлиняющийся коридор с потолком внизу и из земли произрастающими хрустальными люстрами.

– В которых хищник волочет пойманную добычу на дерево.

Открывает дверь и, захлопывая следом, избавляется от меня: падаю на кровать. Сквозь распахнутые гардины заливается свет садовых фонарей и пробивающихся сквозь плотное небо звёзды.

– Ты ещё просто не представляешь, чего добилась, солнце моё, – приправляет Гелиос, расстёгивая и закатывая рукава рубахи.

– До какого каления довела тебя, хочешь сказать? – поправляю я, однако вместо встречного смеха получаю недобрую улыбку.

Но недобрую не равно злую. Равно злорадную. Хитрую, искушённую, довольную – собой и мной.

– Сегодня полнолуние, ты знала? Твоя приятельница на небе подглядывает за нами, посмотри, – говорит мужчина и выдёргивает из брюк ремень. – Я серьёзно. Посмотри.

Ищу подвоха, однако слушаюсь. Сползаю с кровати и подползаю к балконной двери, открываю её и заваливаюсь на ледяную металлическую жердь. Луна – в самом деле – подмигивает сквозь потоком идущие облака. Свет её озаряет сад – лабиринт и скамьи.

Шею придавливает рука, вторая ложится на бедро. Прохлада улицы и ночного воздуха обдаёт по коже, следом по коже обдают губы. Горячие, коньячные.

– Будешь просить, – улыбается Гелиос и прижимается вплотную.

– Посмотрим.

Не прекращаю издеваться, однако под ногами землю едва ощущаю.

– Это не вопрос и не предостережение, дорогая жена, это факт. Будешь.

Как же он это делал? Сводил с ума одной интонацией. Раздевал одним взглядом. Брал единым словом.

Забирается сквозь шлицы и – всего лишь – холодными пальцами вышагивает вдоль разгорячённой кожи внутренней части бедра. Не трогает больше – дышит в шею и тем обжигает ещё сильнее. Каждую часть его тела ощущаю особенно, напряжение – в особенности. Прогуливается по спине сквозь ткань и вгрызается в косточки лифа, разворачивает к себе лицом и, само лицо обдав лишь пьяным взглядом, слалом спускается по груди. Зажёвывает зубами, причмокивает, замирает внизу живота. Велит смотреть на смотрящую за нами покровительницу, а сам припадает к коленям. Запрокидываю голову, чтобы разглядеть луну, а мужчина запрокидывает голову, чтобы разглядеть меня. Цепляюсь за волосы и прошу больше. Проигрыш. Мне нравятся его игры.

Спаситель

Сквозь дрёму разглядываю хорошенькую жену, что наряжается у зеркала. Сегодня на ней платье небесно-голубого цвета; щиколотки режут воздух, волосы стегают открытую спину. Впервой наблюдаю столь открытые одежды на ней вне поместья.

– Собираешься всех очаровывать? – спрашиваю я.

– Очаровывать мне достаточно одного, – улыбается Луна и поправляет украшение.

Золотой змей обвивает тонкую шею и фигурной частью приземляется на ложбинку меж грудей. Мне тоже нравится сцеплять её шею – рукой.

Луна – после секундного стука – открывает дверь: взирает на прислугу – кукольную девочку с розовыми волосами – и принимает поднос, благодарит и посылает прочь.

– Ты позаботилась о завтраке?

Подступает и показывает хрустальные вазы, полные ягод. Крохотный кувшин плескает мёд, плоды напитываются большей сладостью. Клубника теряется в женских пальцах и целуется с налитыми губами. Сок течёт по подбородку. Луна смеётся – красиво, пытливо – и позволяет коснуться лица: протираю сухими пальцами мягчайшую кожу. Запускаю сладкие пальцы в рот и внимаю:

– Расскажи, почему так, – просит девочка.

– Что именно?

Очередная игра…?

– Мы можем растоптать эти ягоды и велеть нести иные, однако же люди – не боги – соскребают со своих земель последние зёрна и молятся на них, молятся как проклятущие.

– Каждый получает заслуженное, Луна. Иногда счастье нужно выстрадать.

– Чем же я заслужила билет в лучшую жизнь?

– Значит, заслужила.

– Сделав тебе хорошо?

– Не говори так.

Игра не заладилась.

– Да, ты прав. Ведь я сделала хорошо себе. Это тебе понравилось. Мой непокрытый эгоизм.

– И он. Но я, Луна, видел больше. И вижу сейчас.

Девочка отворачивается и засматривается на сбитую постель. Балконная дверь распахнута: выветривает животный запах и последствия лишённой сна ночи.

Прошу:

– Расскажи о тревогах. Что тебя беспокоит, чем обоснованы тяжёлые думы?

И она признаётся: рассказывает сон, который вернул её в былые земли и явил ещё большие лишения. Нефтяные жирафы десятками тянулись вглубь пустыни и молотом подобно дробили иссохшие земли, чумные твари сбегались к ветхим домам.

– Но, знаешь, что было хуже и страшнее всего? – спрашивает Луна и, закатывая ягоду черники в рот, качает головой. – Там не было тебя. Словно бы мы не познакомились. Я…

Глаза её – подведённые, угольные – наливаются слезами; проглатывает их, вмиг утаивает.

– Это всего лишь сон, – убеждает саму себя и всхлипывает. – Прости, не понимаю себя. Причин нет, но…

– Не объясняй.

Подхватываю её на руки и возвращаюсь в кресло. Утешаю и покрываю смоляные волосы прикосновениями и поцелуями. Иногда потребно смолчать, выслушать и обнять.

Примечательно, что перепады настроения у нас случаются исключительно в резиденции бога Жизни; в нашем же личном мире поместья Солнца не бывает влияния извне. Мы существуем друг для друга и время в этот миг останавливает свой ход.

– О чём ты думаешь, бог Солнца? – интересуется девочка и котёнком теплится на мне, прижимается к груди и обрисовывает пальцем имеющиеся под рубахой рисунки, что знает наизусть.

О том, что мечтал о ней – давным-давно; и не встретил, ибо она ещё не наградила земли своим присутствием. О том, что стал замечать в ней раскосые повадки пребывающих в пантеоне по праву рождения. Мог ли кто-то из знатных бывать в деревне нефтяников? Мог ли кто-то одарить своим продолжением их пустые земли? Я убеждён: не бывает у глупых людей умного дитя. В поколении должна проскочить знать и стать.

Я выведывал у приближённых обстоятельства появления в семье нефтяных, опалённых солнцем и временем, грубиянов фарфоровой куклы с черничными волосами. Однажды я ошибся в родстве, приняв русый цвет чуждым платине; и поплатился. С выводами следовало ступать аккуратно. Но никто из приближённых не знал правды. Никто не думал о простом люде и потому не мог выстроить цепочку действ.

Однако я уверовал, что Луна вернулась в среду, из которой была соткана и которую обстоятельственно покинула. Её умное лицо и страдальческий взор выдавали богиню. Засмотрелся; время, проведённое вместе, отпечаталось на младом лице: черты клана Солнца поселились в её родных чертах. Однако было в ней что-то постороннее, досадно пугающее.

О чём ты думаешь, бог Солнца?

– О своей богине, Луна, – признаюсь я. – Всё то время, что мы знакомы. С того дня, как увидел тебя: а увидел много раньше, чем мы познакомились в самом деле.

– Что это значит? – восклицает девочка. Отвлекается; я рад. – Расскажи!

– Я приезжал к Хозяину Монастыря в один из дней, когда ты досаждала ему своим присутствием, умом и холодностью, когда обливала его ругательствами и не боялась прослыть «не такой» в глазах присутствующего подле бога.

– Не может быть! – спорит Луна. – Я не помню тебя! Когда это было? Я бы запомнила…

– Была занята, – смеюсь. – Отчитывала Яна за его глупость, метала неповиновением, рвала принципы.

Девочка смеётся в ответ и протягивает:

– Похоже на правду.

– Я сидел в кабинете, но ты в него даже не зашла. Прожгла Хозяина Монастыря с порога и задиристо велела следовать по коридору. И он побежал. Я бы сказал, что по этой причине выбрал тебя, но это не так. Я тебя не выбирал. Ты меня выбрала.

Знаю, что тем по крупицам закладываю в её голову крепкие мысли и уверенность в собственных силах, воспитываю характер и требуемое самомнение, которые годами могли уламывать иные.

Как я мог думать, что она скучна и покладиста?

– Однако я вижу, – говорит Луна, – что мысли твои терзает что-то ещё. Не пытайся обмануть равную тебе.

Улыбаюсь и качаю головой. Она права. Всегда права и проницательна – равно Джуне. Но следовало ли мне рассказывать о собственных предположениях? Кому из присутствующих на вечерах и приёмах она приходилась кровью?

Нет, не может быть. То обман.

Меня обманули, пытались.

А если сама Смерть имеет к ней отношение? Если заинтересованность упомянутой объясняется ощущением близкого нутра? Я мог спросить у самой Смерти, но за ответы она требовала высокую плату; мне же риск был не по годам и настроению. Прожить в незнании, но прожить – лучше, нежели узнать правду и сгинуть с ней.

– Ты скучаешь по дому? – спрашиваю я, подразумевая отчую умирающую деревню.

– Всегда, когда мы не дома, – отвечает Луна, подразумевая поместье Солнца.

Более тревожить не желаю. Предлагаю вернуться в резиденцию. Девочка показывает на себя, говорит о привезённых платьях и требует терпения, чтобы примерить их все. Предлагает продолжить завтрак в саду.

Стряхнув с себя неспокойную ночь, я покинул спальню и никого более в доме не обнаружил. На зов мне ответила тишина; немые лица взирали с картин и провожали по лестнице. Джуна сидела на кухне.

– Где все? – спросил я.

– Доброго, братец, – протянула кошка и вальяжно перекинула ногу на ногу. Встречного пожелания не дождалась, ответила: – Родители уехали с Фебом (что обыкновенно) на бранч по приглашению. Двойняшки взяли авто и (что обыкновенно) умчались, ничего и никому не сказав и не объяснив. Меня – опять же по обыкновению, начинаю ненавидеть эту пару слов – никто не звал и не спрашивал, а про тебя (нет же, право, не выдержу в четвертый раз) забыли – наверняка решили, что ты занят более серьёзными делами и со своим другом собираешь девственниц по кругу Мегаполиса.

На днях мы – в который раз? – повздорили из-за Стеллы, Хозяина Монастыря и нас.

– Таким не занимаюсь, – хмыкнул я и отпил из сестринской кружки. Вместо чая ударил коньяк. Предусмотрительный выбор посуды…

– Точно. – Закивала головой. – Ты их этого статуса лишаешь.

– Пей свой чай и молчи.

Джуна повела бровью.

– Я не закончила: не всех из клана перечислила.

– Твоего благородства не занимать.

Притянул кружку и сделал второй глоток. Нетипичное начало дня, но в общении с Джуной то необходимо. Она ещё не выделила младшую сестру; вот-вот накопит яда и плюнет.

– Младшенькая, – плюнула (надо же!) Джуна, – по обыкновению, в гареме у известного всем нам плута-извращенца.

Вот же стерва.

Однако я смолчал.

– Не желаешь отрезать мне язык? – улыбнулась Джуна.

– Возрадуйся, что накануне не откусил его.

Вспомнил, как они столкнулись: как пересчитал зубы и ударился о дёсны, как прозрачной нитью скрепил поцелуй.

– Ты возрадуйся, что я ничего не откусила.

Мы посмеялись – шакалы, а потом загрустили. Высмеивать то было ужасно (и не ужасно неловко, а просто ужасно). Неправильно. Безумно.

– Стелле не разрешается бывать в Монастыре, – уточнил я и заботливо улыбнулся. – Так что они где угодно, но только не там.

– Да. И беда в том, что из великого множества досуга они изберут себе тот, что гармонирует и со стенами Монастыря, и с автомобильной обивкой, и деревьями в саду.

– А какой досуг избрали мы?

– Дело в Стелле. Младшенькая оказалась на удивление доступна.

– Ты вновь за своё?

– Заставь меня замолчать.

Я поймал взгляд слуги, что наблюдал за нами через окно столовой. Того слуги, что посягнул на Джуну. Слуги, который – из уст девушки – «развлекал и не давал скучать, позволял ощутить себя исключительной и особенной». Откуда столько бунтарства в уже не младые лета? Откуда столько простоты для сложнейшей головоломки дома Солнца? Джуна – от и до, вся есть – загадка: спесь, богатство, неожиданность, яд.

Вид слуги раззадорил. Я направился к сестре и замер перед её лицом. Не удержалась…Вытерпела несколько секунд, как вдруг взвыла и притащила к себе:

– Как ты делаешь это?

Приняла между ног и обхватила бёдра, запустила руки в расправленную рубаху и выдохнула в губы.

– Скажи мне, чтобы я ушла.

– Не хочу, – поймал губы, но не поцеловал.

– Прогони.

– Нет.

– Отрави речами. Отрави взглядом. Поступи положено тебе. Не смотри на меня так.

– Именно так хочу.

Заискивал глазами и руками: топил, стягивал, желал.

– Ненавижу тебя! – вскрикнула Джуна и вырвала ремень. Сорочка на ней задралась, лямки сползли: сама ткань требовала близости. – Видеть тебя не желаю. Смотреть на тебя не могу, – продолжала она и стягивала брюки.

– В самом деле? – спросил я и, прихватив за плечо, развернул к себе спиной. – Не смотри, Джуна.

– Повтори моё имя, – заскулила она и охотно выгнулась.

Я повторил. И повторял. И повторял. И повторял, пока она выла и давала пересчитывать позвонки. Схватил за шею и прижал к столу. Слуга наблюдал. Пускай.

Она прокричала моё имя – слушать её (истинно) удовольствие. Сколько жара в её обычных речах, ещё больше – в близости. И она кричала, так как знала – никого, кроме нас, в доме нет. Лишь слуги. Безмолвные. Безучастные.

Порвал её сорочку – голубой атлас – и оставил от бретелей красные линии по лопаткам. Шейка – узкая, маленькая – помещалась в ладони целиком.

Каков был азарт от одной только мысли, что кто-нибудь вернётся домой, пересечёт холл и в столовой застанет нас. А потому мы особенно старались.

– Повернись, – велел я. – Сядь на колени. Делай, что должна.

Она ядовито глянула и языком собрала себя же.

– Делай, что хочешь, – поправился я и застонал следом.

Вдруг Джуна осеклась и, плюнув под ноги, сказала:

– Какого чёрта мы творим, Гелиос?

Поднял её за руки и прижал обратно к столу, уловил дыхание и выпалил в губы:

– Что хотим. Ещё не поняла?

– Всё это неправильно.

Наблюдающий мальчишка над её плечом исчез – силуэт отдалялся в сторону домика прислуги. И хорошо. Наши споры (а всё с Джуной всегда оканчивалось спорами) его не касались.

– Чем ты думала раньше, сестрица?

Передразнил её, уничтожил. Взял за руки и сдавил от распирающей злости.

– Аналогично тебе, – выдохнула она и хотела поцелуя, однако в последний момент увернулась и толкнула в грудь. – Это неправильно.

– Именно.

– Мы глупы.

Поймал её губы сам.

– Согласен.

Ты, Джуна, думалось мне, есть аномалия, ломающая истины и искажающая пространство. Тебя мало. И никогда ты этого не услышишь.

– Чем мы отличаемся от иных? – рассуждала она. – Каких принципов держимся, если принципов боле нет? Откуда в нас это? Откуда это треклятое чувство «неправильности»? Откуда совестливый позыв, если совесть есть навязанный идеал, продукт рабского мышления? Почему нас тревожит родство?

– Позыв ума прошлого, – ответил я.

И она припоминает гуляющие в стенах резиденции бога Жизни сплетни, что отмечают особо интересные связи меж кровными. Отчего это кажется дикостью нам?

– Ты любишь Стеллу? – спросила Джуна и обвила шею, едва не взмолилась и тем удивила.

– Тебя.

Той любовью, которой она искушала и которой влекла. Стелла же была птенцом – юным и пугливым; я видел в ней требующую защиту. В Джуне я видел кострище. Неутолённую жажду. Я увидел в ней женщину, которая расковыривала спокойное сердце и холодное нутро опаляла и велела гореть.

– Те чувства, о которых ты говоришь, влекут исключительно к тебе.

– Всё, что мы хотим и делаем – грязь, – вытолкнула Джуна. И вместе с тем сжала меж бёдер. – Ничего высокого в том нет, никакой морали, правда же?

Не есть ли мораль – утеха расслабленного ума?

– Я хочу принять ванну.

Она всегда торопилась смыть с себя порочную связь, словно это помогало. Я поднял сестру на руки и понёс в ванную комнату на втором этаже. Отвернулся, пока она снимала сорочку, и поставил заглушку в чашу, высеченную из цельного камня. Джуна забрала липкие волосы в небрежный хвост и погрузилась. Я добавил масел и сел рядом.

– Переоденься, – велел строгий голос сестры.

– Успеется.

– Мы по-другому воспитаны. Это не норма для нас, слышишь? Для века, можешь говорить ты, более чем. Но не для нас.

– Прости, – сказал я.

– Делать это и каждый раз извиняться…к чёрту, Гелиос. Этому нет продолжения.

– Понимаю.

– Поведение клана иное.

– Так и есть.

Джуна спесиво глянула на меня и бросила:

– Что за односложные ответы, Бог Солнца, повелитель дамских сердец и монастырских кошек, ритор и оратор, о великий всепродолжатель рода? Что с тобой?

Улыбнулся сам себе и не ответил.

– Ну да, – хмыкнула Джуна. – Переоденься. Меня раздражают пятна на одежде.

Её пятна.

– Благо, хоть не смущают.

– Благо.

Я исполнил пожелание: ушёл в спальню, сменил домашний комплект на более официальный (всё равно требовалось отлучиться по делам) и вернулся. Джуна выползла из ванной. Вода хлестнула по ногам и на пол. Я подал полотенце: обернул им и растёр плечи. Сестра прижалась к груди и позволила ощутить расплавленное тело, отступила и сказала:

– С тобой хорошо, но после – плохо. А во всём, солнце моё, решает послевкусие.

Я – как и ранее – приложился губами к её виску: мокрому, холодному. И поцеловал как целовал сестру.

– На этом закончим? – спросила Джуна.

– Если есть ещё что-то недосказанное или недоделанное – самое время, – ответил я. – Мы оставим всё случившееся за последние дни в стенах этой комнаты.

Она нервно сглотнула.

– Выходим за дверь и забываем, – продолжил я. – Не повторяем. Отпускаем. Согласна?

– Согласна, – кивнула Джуна. – Что бы хотел сделать ты?

– Это желание момента, ситуации. Не последствий. А ты?

Мы одновременно подались друг к другу. Поцелуй – затяжной, мягкий – перечеркнул превалирующие когда-то похоть и страсть, зверство и безумство. Джуна – импульс, агония – растаяла в руках. То ей было потребно: не разжигающее силу, а позволяющее проявить мягкость. Она – воздушная, зефирная – улыбнулась в губы.

Тогда я понял, что отношения после станут притворством. Не чувствовать ничего к Джуне – преступление: она – та женщина, что вызывает либо ненависть, либо желание; середины в ней нет. И братская утеха – не утеха, лишь задор.

Хотелось забрать свои слова и спрятать. Она была похожа на мимолётную страсть, но отчего-то въелась в подкорки. Крепость духа и сила характера велели ей отпрянуть от меня и злорадно рассмеяться.

– Вот и натворили мы с тобой, да, – цокнула Джуна.

Её встретил шёлковый халат.

Тогда я понял, что женщины сильней мужчин – когда она в одночасье отказалась от бушующих чувств и с нетронутым эмоциями лицом покинула ванную.

– Всё хорошо, Гелиос? – улыбнулась сестра.

Шокировала и поразила. Уничтожила. Ударила по достоинству.

– Разве может быть по-другому у клана Солнца? – подыграл я.

Луна держится за предплечье и шагает чуть впереди: позволяет любоваться собой и платьем. Сложным, чарующим, фигурным. Шёлк – небесно-голубой, в цвет глаз дома Солнца – пляшет под сеткой с вышитыми виртуозными цветами и бутонами. Плечи оголены, позвонки собирают взгляды, щиколотки сбивают дыхание. Чёрные смольные волосы стегают по лопаткам и движения эти похожи на танец. Луна волочит за собой; сиреной зазывает и, оборачиваясь, смеётся. В её чёрством лице и холодном характере кроется неутолимая жажда к жизни, моменту, красоте. Крутится, покидая резиденцию бога Жизни, и выпытывает у Солнца сил. Глаза на свету становятся почти прозрачными, родниковыми, и даже уголь в уголках, должный создать образ хищницы, не скрывает наивного взгляда.

А она выучилась им убивать.

Садилась напротив и впиралась равнодушными глазами, за которыми таились битвы и ураганы. Я смотрел и молчал – она смотрела и молчала. Но в этом взгляде было больше слов, чем где-либо и когда-либо; сколь гласно, сколь ясно она говорила. Она уничтожала. Высасывала соки и наполнялась, упивалась и расцветала. Под её серьёзным лицом таилась усмешка, укол. Она смотрела и позволяла уголку губ дрогнуть, отчего дрожало нутро.

– Не смотри так, – говорил я.

– Желаю, – отвечала Луна и кусала губы.

Желал и я, но в скованной позе наблюдал несогласие, отказ. Только дёрнись, богиня Солнца.

– Нельзя, – рычала она; бросала словно псу.

– Не понимаю, о чём ты, – лукавил и ощущал треснувший лёд.

– Смотреть на меня так. Нельзя. Я не кость, которую хочется лобызать и прятать.

– Желаю, – парировал следом и получал раскрепощённое движение: нога запрыгивала на ногу.

– Только дёрнись, богиня Солнца.

– Луна.

– Луна.

– Говори моё имя. Повторяй.

Повторил. А жена сказала: пусть же оно вибрирует по стенам и эхом заползает в гостевые спальни.

Время спустя Джуна лежала на диване в отцовском кабинете и лакала из горла. Затхлый запах пойла въелся в книги; я спросил, была ли причина.

– Всегда одна, – сказала сестра и пригубила. – На ней выгравировано твоё паршивое имя.

– Твой личный слуга сегодня плохо поработал?

Меня подбил её внешний вид: отпечаток травы на кайме очередного шёлкового платья.

– Скажи, чтобы я бросила его, и я брошу, – выпалила Джуна и смолой растеклась во взгляде.

– Не скажу, – ответил я.

Девушка разжала пальцы и позволила пустой бутыли приземлится на пол; катнула её в моём направлении и продолжила:

– Ты – Гелиос. Достаточное основание?

– Не понимаю.

– Ты над всеми нами, ты имеешь права и возможности, так запрети же наши встречи с этим проклятым слугой, расколи нашу связь. Расколи отношения Стеллы и Хозяина Монастыря, запрети их.

– Нет.

– Убей его. Убей обоих.

– Зачем ты говоришь это?

Вопросил искренне и вызволил из портсигара скрученный свёрток. Последние дни особенно нагрузили лёгкие.

– Я чувствую. Убей их, так лучше. И прикажи мне: хочу слушаться тебя.

– Джуна из клана Солнца не слушается никого. И не желает.

Затягиваюсь. Сестра поднимается и, коленями впираясь в подушки, обращается:

– Именно. Ты знаешь меня. И только к тебе я ощущаю потребное подчинение, воспользуйся им.

– Не смею.

– Нерешительность, – прокляла Джуна, – равно чрезмерной решительности – губительна.

Горчичные сбитые волосы были перекинуты через плечи и покрывали грудь, длиной упираясь в косточки бёдер.

– Больно, когда желание служить не совпадает между людьми.

Согласился:

– Больно.

– Я хочу тебя.

– Тело. Лишь.

– Больше. Всего. Хочу иметь власть над твоим телом, хочу заползти тебе в душу, хочу взять в руки сердце, хочу стать твоей мыслью. Наплюй на всех, – предложила Джуна. – Будь со мной. Оставь иных, иное, сбеги со мной. Я нуждаюсь в тебе и нуждаюсь в нас.

Я вздохнул опечаленно и достал следующую сигару. Представил, какого это – сбежать. И куда это – сбежать? Куда сбегают? Глупая идея, но для плавких фантазий на несколько минут годится; улыбнулся, посмеялся.

– Ошибаешься, Джуна.

На нас висели ответственность и привязанность: к людям, местам, быту, досугу, привычному.

– Я никогда не ошибаюсь, Гелиос. Мы принадлежим друг другу.

– Ты пьяна.

– Возможно. Но знаешь, в чём твоя проблема?

Джуна оскалилась и выплюнула с ядом:

– Ты задумался. Сейчас. Ты представил, попробовал на вкус. Ты представил, что мы можем сбежать, а, значит, сам того возжелал. Какого это, Гелиос? Вкусно?

– Теперь погано. Было вкусно, пока ты не испортила фантазию своими речами.

Я сцепил сигару в зубах и подступил к сестре, сел подле и взял её волосы. Скручивая косу, смотрел на Джуну в отражении стёкол отцовского шкафа. Джуна смотрела на меня и молчала. Если бы не градус, она бы вовек не призналась, что скучает.

– Вы поругались, сестрёнка?

– Может быть.

– Он тебя не обижает?

– Какое твоё дело?

– Именно моё.

– Ты прав.

Закончил и поцеловал её в освободившееся плечо, как целовал всегда до этого; без умысла, без контекста.

– Я сама в состоянии его обидеть, – усмехнулась Джуна.

– Не сомневаюсь. Но – при необходимости – позволь это сделать мне.

– На правах старшего брата.

– На правах старшего брата, – согласился я.

И мы – ощутимо – притворялись по отношению друг к другу несколько месяцев. Вражду с соблазном оттеняли обсуждения вернувшейся болезни Стеллы, из-за которой та вновь заперлась у себя в спальне, объявлялась редко и чаще всего пряталась в одеялах, ссылаясь на слабость и головные боли. Я приносил отвар, сделанный Джуной (той не разрешалось заходить в комнату к младшей; безосновательно, беспричинно), целовал бледный лоб, желал скорейшего выздоровления и уходил. Джуна горевала, не понимая, отчего любимица дома препятствовала их общению. Предполагала, что та узнала о нас.