Коллектив авторов

Русская философия в России и мире

* * *

© Объединённое Движение «Русская философия», 2019

Русская философия в России и мире

Коллективная монография

С. А. Борчиков

Топос русского духа

В статье дается взгляд на русскую философию XIX, XX, XXI веков в свете основных идей представителей классического русского идеализма: Ф. М. Достоевского. Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева. В анализе используются некоторые приемы топологической гносеологии, позволяющие выявлять несущие силовые линии (тенденции) и центральное ядро. Последнее увязывается с Софией (мудростью) и софийными определенностями: добром, истиной, красотой, любовью. Фиксируется отход от классики в XX веке и прогнозируется возврат к ней в XXI веке. Положения статьи легли в основу моего доклада на Втором Российском философском конгрессе (Екатеринбург, 1999) [21]. За прошедшее время они нисколько не потеряли своей актуальности.

I

Я хочу взглянуть на будущее России через призму трех извечных духовных категорий Добра, Истины и Красоты. Соотношение Добра, Истины и Красоты – проблема, навязчивая до оскомины. Кажется, что тут еще можно сказать нового, не переливая из пустого в порожнее? Но именно через эту проблему можно, во-первых, вскрыть те новые топологические подходы, которые в последнее время стали возникать в гносеологической науке, и, во-вторых, еще раз пролить свет на состояние русской философии в преддверии XXI века.

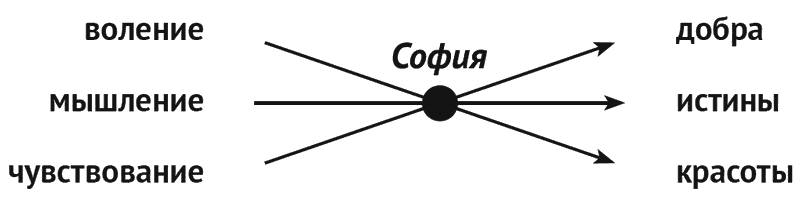

В западноевропейском историко-философском менталитете Добро, Истина и Красота традиционно трактуются как равноправные субстанции и так же традиционно связываются с соответствующими силами сознания: волей, мышлением, чувством. Несмотря на все многообразие теоретических нюансов и пересечений, можно смело установить генеральную для западноевропейской культуры топологию этих связей: человек добро волит, истину мыслит, красоту чувствует.

Или схематически:

Такую топологию можно назвать линейной или параллельной.

II

1) Самобытность русского духа стала притчей во языцех. Но как бы ее ни оценивали, начиная от абсолютного отрицания и кончая восторженной идеализацией, очевидно одно: специфического решения в русской философии проблемы соотношения Добра, Истины и Красоты не обойти. Нагляднее всего это решение связано с именами Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева. Триумвират этих корифеев русской культуры настолько значителен, что возникает соблазн докопаться до первоначал их величия – соблазн, вытекающий из предположения, что именно в этих началах кроется специфика русского духа.

Более всего способствует достижению данной задачи личность Соловьева, поскольку он сам, как никто другой, теоретически обосновал первопринципы русского самосознания. Он вскрыл, исследовал и доказал собственной жизнью, что корней и начал русского духа имеется три, и это те же Добро, Истина и Красота. Специфика русского менталитета, по Соловьеву, заключается в том, что Добро, Истина и Красота образуют в нем неразложимое единство, или триединство. В этом триединстве каждая составляющая неразличимо переплетается с другими, может выступать в качестве других и без них вообще немыслима и нереальна.

Вот подтверждающие цитаты из сочинений Соловьева. «… Красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира» [5]. «… Истина есть лишь форма Добра…» [6]. «Знание же истины есть лишь то, которое соответствует воле блага и чувству красоты» [9].

Из последней фразы, в частности, видно, как духовные первоначала сращиваются с соответствующими силами сознания, которых Соловьев, в духе европейского философствования, признает тоже три: воля, представление, чувство. Национальная оригинальность возникает только тогда, когда благодаря слитности триединства складываются перекрестные взаимодействия сил и субстанций. Русская культура демонстрирует это в творчестве своих гениев.

а) Для Достоевского божеством является Красота.

Притчей во языцех стало изречение «Красота спасет мир!» [2]. Но не сказано ведь «чувствование красоты», а сказано: Красота сама, волею своей спасет мир. Так, как это сделал Иисус Христос. «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уже конечно есть бесконечное чудо» [3], – писал Достоевский. Если кратко сформулировать первопринцип его философии, то он будет звучать так: воление Красоты.

Воление Красоты – это уже не просто эстетика или чувство. Это Любовь как живая истина деятельного единения Красоты, воли и Добра. «Любите все создание божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелою, всемирною любовью» [1].

b) Для Толстого божеством является Добро, или благо [14], [16].

Вот его заповедь: «Живет всякий человек только для того, чтобы ему было хорошо, для своего блага. Не чувствует человек желания себе блага, – он и не чувствует себя живущим» [12, с. 19]. Но не сказано ведь «не волит блага», сказано: не чувствует Добра, значит, и не живет. Аналогичная краткая формулировка первопринципа философии Толстого будет следующей: чувствование Добра.

Чувствование Добра – это уже не просто сладостная добродетель или возвышающий долг. «Чувство это, разрешающее все противоречия жизни человеческой и дающее наибольшее благо человеку, знают все люди. Чувство это есть любовь» [12, с. 77]. Любовь, по Толстому, является, таким образом, средоточием единения чувства, Добра и красоты Истины [11].

c) Для Соловьева божеством является Истина.

Однако не абстрактная, логическая или объективная, а одновременно и логическая, и объективная, и живая, и сущая. Одним словом, всеединая. «…Истина есть сущее всеединое» [4]. Но не сказано ведь «мышление всеединого», сказано: живое, сущее всеединство, данное не только в мыслях или понятиях, но и в конкретных идеях и идеальных представлениях [15]. Поэтому краткая формулировка первопринципа философии Соловьева гласит: представление Истины.

Нетрудно заметить, что европейское «мышление истины» отличается от соловьевского «представления Истины» на величину воплощающейся Идеи. Сущность, заведующую этим воплощением, Соловьев называет Софией, «… которая не есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий» [7]. София является тем, что философы изначально (по определению) любят, и как таковая сама выступает «неизменной мистической основой истинного любовного процесса» [7].

2) Интересно посмотреть, как в жизни пресекались пути трех центральных фигур русского идеализма.

Соловьеву было двадцать лет, когда он познакомился с Достоевским, справившим пятьдесят вторую годовщину своего рождения. Через пять лет они вместе посетили Оптину Пустынь. Достоевский присутствовал на защите Соловьевым докторской диссертации. Дружба их была близкой до самой кончины великого писателя. Соловьев нес гроб с телом Достоевского и произнес речь на его могиле.

В возрасте двадцати семи лет Соловьев посетил Ясную Поляну и имел тоже с пятидесятидвухлетним Толстым продолжительную философскую беседу. К сожалению, дружественных отношений между ними не установилось, тем не менее, однажды, они вместе принимали участие в проекте Н. Ф. Федорова по построению обыденной церкви-школы и объединению всех живущих, чтобы воскресить всех умерших.

Сами же Толстой и Достоевский, как известно, лично знакомы не были. Правда, один раз (в 1878 году) судьба преподнесла им случай встретиться, и произошло это, как ни удивительно, на лекции Владимира Соловьева по работе «Чтения о богочеловечестве» [10]. Однако Н. Н. Страхов не представил их друг другу. Символично то, что Соловьев был как бы связующим звеном между двумя вершинами русского идеализма, образно говоря, живой (софийной) Истиной между волением Красоты и чувствованием Добра.

3) Как бы ни разнились между собой первопринципы Достоевского, Толстого и Соловьева, их философские учения завершаются одним – Любовью [19], или гипостазированным ее существом – Софией [18]. Любовь-София представляет собой ядро идеальной реальности, обрамленной гештальтом Добра, Истины и Красоты. Это позволяет сделать вывод, что все три мыслителя, пусть каждый по-своему, но отражают эту идеальную реальность, а посему принадлежат в целом к одному философскому направлению, которое нельзя назвать иначе, чем русский классический идеализм.

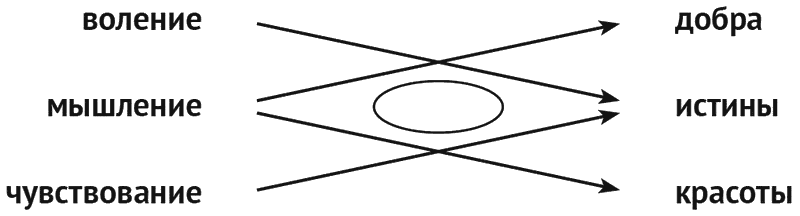

Топология русского классического идеализма, в отличие от линейной западноевропейской, может быть названа пучковой и представлена следующей схемой:

III

1) Пучковая топология классического XIX века может быть охарактеризована как высокая, уникальная. Ей противостоит вульгарная, или деформированная, топология XX века. Как ни странно, вульгарная топология тоже характеризует особенности русского духа, правда, с другой его стороны.

а) София. Это слово исчезло не только из философского, но и из мировоззренческого обихода. А вместе с ним удалилась, затенилась «Истина». Кто сейчас алчет Истину, кроме фанатиков-одиночек? А если даже и алчет, то кто из нас ее целокупно представляет? Истину мы просто волим или чувствуем.

Воление Истины сложилось в коммунистическую эпоху. Вот его алгоритм: «Мы хотим, мы желаем, мы волим коммунизм, следовательно, он Истина». Истина то, что волится и считается всеми Истиной, а если кто-то идет вразрез с общим волеустремлением, то он еретик, лжец, враг. С вражеской «Истиной» следует бороться, но опять же не средствами мысли, а волевым образом: порицанием, наказанием, гонением и, наконец, физической расправой.

Нынешнее время не лучше: от воления Истины оно ударилось в другую крайность – чувствование. Зачем мыслить, философствовать, постигать мировую мудрость? Давайте Истину чувствовать и предчувствовать. И вот всевозможные духовно-эзотерические движения растут как грибы. Экстрасенсы, астрологи, прорицатели, пастыри и миссионеры всех мастей конкурируют друг с другом за право вещать данную им в ясновидении Истину.

Не менее мистичны прорицатели достоинств и благоденствия экономического рая. Тут нет ничего доказанного, твердого, научного – сплошной вал политэкономического иррационализма, туманящего головы людей мифами скорого процветания. И мы все это проглатываем, нутром ощущая в чем-то истину а в чем-то ложь.

Разучившись по-соловьевски представлять, мы отучились даже «по-европейски» мыслить. Хотя наука наша еще хранит образчики мышления, но это не делает погоды. Ибо наука и внешним образом сама вытесняется из социального бытия, и внутренне лишается софийного единства, сосредоточиваясь исключительно на утилитарном сциентизме.

b) Воздвигая коммунистический рай, который по замыслу должен был явиться абсолютным торжеством Добра, мы практически утеряли чувствование этого самого Добра. Не чувствуя прелести Добра, мы стали равнодушны и к его антиподу – злу. Мы сделались бесчувственными к Добру и злу, к храмам и ГУЛАГам, к состраданиям и войнам. Кровь не ужасает нас, нравственные укоры не трогают.

Было бы полбеды, если бы мы возвратились к западноевропейской топологии и Добро хотя бы волили. Иначе говоря, целеполагали и строили систему гражданского и политического порядка, не допускающую безнравственности и неуважения к софийным ценностям. Ан нет. Мы и этого не делаем – мы Добро всего лишь представляем.

Мы представляем, т. е. абстрактно знаем, что хорошо, что плохо. Мы представляем, где хорошо или плохо у них и где хорошо или плохо у нас, мы представляем, что и как нужно делать, но совершенно ничего так не делаем. Мы любим поучать других, исходя из наших представлений, как надо делать, сами тому не следуя. Мы гордимся нашими великими предками и святынями, не веря, не гордясь в действительности.

В наших делах и поступках словно оправдывается пророчество П. Я. Чаадаева: «… Мы жили и сейчас еще живем лишь для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомком, которые поймут его…» [13].

В результате действительность нашу мы вывели за координаты Добра и волю свою направляем на материальные блага, карьеру, деньги, личные потребности, критику политиков, слухи, сплетни, пьянство, истерики и прочее и прочее. Конечно, у каждого имеется что-то святое и доброе. Однако будет преувеличением утверждать, что это – соборное Добро, о котором учили А. С. Хомяков и В. С. Соловьев, и что оно свойственно в настоящий момент нашему духу. Мы растеряли это завоевание веков.

с) Что касается Красоты, то потери здесь еще ощутимее, если уместно такое сравнивать. Красоту мы тоже не только не водим (т. е. она напрочь устранена из планов, программ, проектов, задач и целей жизнеустройства), но даже и не чувствуем. Мы живем блекло и серо. Искусство уходит из повседневной жизни. Да что искусство! Грязные улицы городов, загаженные подъезды, замусоренные водоемы и т. д. – вот наши опыты эстетических созерцаний.

Словосочетание «эстетическая гармония» вызывает улыбку у наших правителей, потому что это не серьезная, не экономическая категория. Жить, чтобы творить Радость и Прекрасное, – такое неведомо ни современным политикам, ни современным бизнесменам, ни широким массам, задавленным текущими проблемами и безысходностью.

И тем не менее все мы Красоту представляем, т. е. знаем, что есть где-то что-то такое, но не про нас. Впрочем, самое большее, на что способно представление Красоты, – это дизайн и реклама, мода и демонстрация прелестей тела. Нет слов, это «красиво», но все же это эрзац Красоты. Бесчувственное, безмысленное, безвольное нагромождение красок, звуков, форм, картинок. Разве это имел в виду Достоевский, когда учил: «Красота спасет мир»?

2) Итак, топологическая схема деформированного варианта такова:

Почему данный вариант оценивается как деформация? Может быть, он и есть норма русского духа – в отличие от недосягаемых идеалов, заданных гениями русского классического идеализма?

Ответ один: смотря что брать за критерий. Если за критерий брать хаос и бездуховность, то тогда отмеченные деформации естественны. Но если за норму брать софийную Любовь как суть человеческого бытия, то ясно, что норма – это София, распределяющая потоки Любви для реализации Добра, переживания Красоты и познания Истины. И тогда те движения, которые не ведут к Любви и устраняют Софию, будут не чем иным, как деформациями, аномалиями и отклонениями.

А то, что на месте Софии у нас располагается топологическая «дыра»[1], или, говоря проще, то, что Любовь (с большой буквы) исчезла из нашего социального бытия, – факт, не требующий особых доказательств. Достаточно на обыденном уровне столкнуться с бездушной бюрократической машиной или предрассудками массового сознания. Да что там говорить, достаточно проехать в переполненном автобусе, как спинным мозгом почувствуешь прелести такой «любви».

Один мой знакомый из предпринимателей, наживший капитал на финансовых пирамидах, сказал мне как-то: «Мы для того, чтобы учить вас, дураков, жить и мыслить». Вот так, не больше и не меньше: учить нас не Любви, а «мыслить», как других дураков обманывать. Вот и вся недолга.

3) Все это я и называю деформациями русского духа.

Есть ли выход? Есть. Выход – в выправлении духовно-энергетических линий к центру, к ядру, который самобытен и исконен на Руси, – к Софии. Будет ли так? Я не знаю. Если историософские детерминанты не блеф, то обязательно будет. Хочется верить, что они не блеф: не канут в небытие завоевания гениев Толстого, Достоевского и Соловьева. Впрочем, не блеф ведь и деформации – куда денешься от «дураков и плохих дорог»?

Следовательно, выход – в синтезе, в наложении пучковой и деформированной (дырочной) топологий: так, чтобы, как в «бутылке Клейна», через топологическую «дыру» пропустить «горлышко» с питательной жидкостью софийной любви или приделать «ручку», взявшись за которую можно всю топологию вытянуть на новые контуры. Так, чтобы в топосе XXI века не стало ни деформаций, ни пробелов, и София засияла бы новыми красками на всех параллелях и меридианах русского духа и… разума.

На закате своей жизни Соловьев пришел к удивительной категории «разум Истины». Логика становления его миросозерцания заключалась в восхождении представления Истины – от вдохновения непосредственной любовью Истины к самовоплощающемуся разуму Истины[2]. Разум Истины способствует осознанию, во-первых, моноединства себя с собой, во-вторых, триединства Добра, Истины и Красоты и, в-третьих, всеединства всего и вся: бытия и сущего, человека и Бога, жизни и познания. В связи с этим, интерпретируя древнюю дельфийскую максиму, Соловьев писал: «… познай самого себя значит познай истину» [8].

Путь познания и самопознания русского духа тернист и нелегок. Но, начинаясь во мне, в вас, в каждом из людей, самопознание способно преодолевать границы несовершенств и субъективных деформаций, восходя к вершинам разумной Истины. Разумная Истина, в свою очередь, будучи познанной, способна возвратить нас к ее носителям, воплотившим в своем творчестве идеальную реальность, в которой Красота спасает мир, Добро усладительно, а сама Истина предстает в облике Софии премудрой.

Я люблю Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, B. C. Соловьева и многих других русских мыслителей и философов [20] за эту высокую – софийную – ноту, которую они задали своими жизнями. Люблю за гениальность и святость, за интеллект и духовность, за мысль и художество, слитые воедино в их не знающих покоя личностях. За то, что они негласным укором высвечивают мои грехи и недостатки, но вместе с тем, как маяк, указывают путь, куда плыть дальше, чтобы приплыть в вечную гавань.

Список литературы:

1. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 1. – М.: Худож. лит., 1963. – С. 391.

2. Достоевский Ф. М. Идиот. – М.: Сов. Россия, 1981. – С. 368, 505.

3. Достоевский Ф. М. Письмо к С. А. Ивановой от 1 (13) января 1868 г. // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 28, кн. 2. – Л.: Наука, 1985. – С. 251.

4. Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. 2-е изд. Т. 1. – М.: Мысль, 1990. – С. 692.

5. Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Там же. Т. 2. – С.392.

6. Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. – М.: Правда, 1989. – С.246.

7. Соловьев В. С. Смысл любви // Там же [5]. – С. 534–535.

8. Соловьев В. С. Теоретическая философия // Там же [4]. – С. 831.

9. Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Там же [5]. С. 191.

10. Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Там же [6].

11. Толстой Л. Н. Исповедь // Толстой Л. Н. Не могу молчать. – М.: Сов. Россия, 1985.

12. Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22 т. Т. 17. – М.: Худож. лит., 1984.

13. Чаадаев П. Я. Философические письма. Первое письмо // Чаадаев П. Я. Сочинения. – М.: Правда, 1989. – С. 26.

14. Борчиков С. А. Благо мудрости Толстого // Апология русской философии. Сборник статей. К 70-летию профессора Б. В. Емельянова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005.

15. Борчиков С. А. Контуры органической диалектики / логики В. С. Соловьева // Размышления о… Вып. 10: Принципы органической логики В. С. Соловьева. – М.: МАКС Пресс, 2007.

16. Борчиков С. А. Л. Н. Толстой об уровнях сознания жизни // Размышления о… Вып. 13: Метафизика и история философии в свете неовсеединства. – Озерск: Изд-во ОТИ МИФИ, 2013.

17. Борчиков С. А. Между двух разумов // Соловьевские исследования. Вып. 17. – Иваново, 2008.

18. Борчиков С. А. Метафизические основания Софии В. С. Соловьева // Соловьевские исследования. Вып. 13. – Иваново, 2006…

19. Борчиков С. А. Органическая логика любви // Там же [15].

20. Борчиков С. А. Очерки по истории мудрости. – Екатеринбург: «СВ-96», 2011. – Здесь, кроме прочего, эссе: «Чаадаев», «Хомяков», «Соловьев», «Андрей Белый», «Флоренский».

21. Борчиков С. А. Топос русского духа: XIX–XX–XXI вв. // XXI век: будущее России в философском измерении. Материалы Второго Российского философского конгресса. В 4 т. Т. 4: Философия духовности, образования, религии. Ч. 1. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.

В. В. Варава

Русская философия в поисках человека

Большинство исследователей, занимавшихся русской философией, относят ее появление к XVIII–XIX вв., то есть к тому времени, когда в России уже долгое время существовало государство, был свой политический и экономический уклад, в целом бытовала своя оригинальная культура. Такова по преимуществу академическая точка зрения, связывающая наличие философии с рациональной университетской традицией. А поскольку в России университет открылся лишь в 1755 году, то, согласно этому воззрению, до этого периода философии в России не было.

Такой академический взгляд, конечно, правомерен, но он значительно сужает понимание философии, ее значение в человеческой жизни и культуре. Согласно другой точке зрения, не связывающей жестко философию с университетской традицией, которую, например, выразил М. Хайдеггер, философия есть самое главное, не привилегия одного, она касается всех и каждого, и в ней происходит касание высшего и предельного.

Необходимо сказать несколько слов о природе философии в ее отличии от науки, религии, искусства и повседневности. Одно из главных отличий философии в том, что она наименее институализирована. Это приводит к тому, что в истории философия часто подменяется не-философией и выполняет подчиненную функцию в контексте науки, религии, политики, экономики, обслуживая их интересы. Действительно, очень сложно определить этос философии: он не так очевиден, как этос других областей духовной культуры. Так для религии это вера, для науки – знание, для искусства – вдохновение. А что является таковым для философии?

Здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Хочется сказать, что философия – это знание, или верующее знание, или искусство мышления и т. д. Все это может быть в философии, но не отражает ее сущностное содержание. В философии есть нечто, что радикально отличает ее от всех иных форм культуры, духовных практик, интеллектуальных традиций и проч.

Прежде всего, философию отличает форма выражения, форма высказывания. Это вопрошание, в котором формулируется высший бытийный запрос по поводу смысла сущего. Если другие сферы человеческой культуры ставят вопросы и дают ответы, и ответы для них – главное, то для философии главным являются вопросы. На философские вопросы нельзя дать ответ так, как он может быть получен в религии, науке, политике и т. д. И безответность философских вопрошаний есть свидетельство особого устройства человека, его духа, его экзистенции. В философских вопрошаниях человек проясняет смысл бытия, расширяя границы свой духовной свободы, которая оказывается безграничной.

По поводу чего в философии главным образом происходит вопрошание? Здесь мы выходим на вопрос об этосе философии. Философия, как говорили греки, в частности, Аристотель, происходит от удивления перед бытием. Предмет философии – это само бытие, сущее как таковое. Парменид говорил: «Бытие есть, а небытия нет», – а в XX веке Хайдеггер вопрошает: «Почему есть нечто, а не ничто?» Это метафизика, она рождается как удивление перед чудом бытия. По сути дела, это единственный вопрос, все остальное зависит от него, является производным от него.

По своей природе этот метафизический вопрос является в высшей степени абстрактным вопросом. На основании чего люди склонны не доверять философии, считать ее непрактическим занятием. Но есть и другой аспект философского этоса, который также выражает ее природу. Это этика, то есть вопросы, связанные с тем, как человеку правильно жить. Эти смысложизненные вопросы возникают из-за осознания человеком своей смертности, из-за наличия зла и страданий. Многие вообще связывают сущность философии с размышлениями над смертью. Например, Платон определял философию как непрестанное размышление о смерти. Memento mori является и как удивление перед бытием важнейшим истоком философии. И здесь философская рефлексия в значительной степени отличается от того, что имеется в религии и психологии на этот счет, которые, также озабочены проблемой смерти.

Таким образом, этика и метафизика являются двумя главными выразителями природы философии. Кроме этого, важен тот язык, с помощью которого философия себя выражает. Речь идет о логосе философии. В истории европейской культуры сложилось три разновидности философского языка, которые в той или иной степени были реализованы в философии. Эти языки связаны с именами великих греческих философов, с их манерой выражать свои философские вопрошания. Первый связан с именем Сократа, который сам ничего не писал и сформировал традицию устного философского высказывания. Второй связан с именем Платона, который, будучи драматургом, заложил основы художественной философии, философии на пространствах литературы. И третий связан с именем Аристотеля, который занимался анализом и синтезом, породив стиль научной философии.

В контексте западноевропейской истории философии встречаются все три разновидности философского языка, но преимущественное значение получил научный язык Аристотеля, который стал эталоном академической, университетской философии, с которой часто ее просто-напросто отождествляли.

Если посмотреть на отечественную философию в целом, то сразу же бросается в глаза неразвитость аристотелевской традиции научной философии при явном доминировании сократовско-платоновской линии, которая связана с литературой. Здесь необходимо сказать о начале русской философии, вернее не о начале, а ее раскрытии. Как уже было отмечено выше, возраст философии совпадает с возрастом культуры в бытийном смысле, и в этом плане философия так или иначе присутствовала в России всегда. Без философии не может быть народа, поскольку это основной род присутствия. Но она присутствовала в качестве непроявленного, темного логоса, «невегласия» (по выражению Г. Шпета). Непроявленный Логос бытийствовал в иных, часто невербальных пластах.

У «невегласия» много причин, одна из которых в том, что в России экзистенция была вдвинута в религию, экзистенция и вера совпадали. Э. Л. Радлов в «Очерках истории русской философии» писал про Киевский и Московский периоды, что в них «церковь и церковная литература стояли на первом плане и поглощали собой научную и философскую мысль, которая питалась почти исключительно богословскими вопросами, пользуясь, напр. диалектикой Иоанна Дамаскина, т. е. сочинением, приспособившим логику к религиозным целям». А в XIX веке экзистенция стала выходить из-под религии. И она потребовала своего языка, то есть философской вербализации.

Непроявленный логос русской философии долгое время копил метафизические энергии, которые были раскрыты в полной мере лишь в XIX веке под влиянием немецкой философии, прежде всего философии Шеллинга. Это не было в строгом смысле заимствованием, но импульсом, толчком, который привел к развитию самостоятельного образа философской мысли. Хотя и в заимствованиях, как говорил русский философ А. И. Введенский, нет ничего страшного. Так, в своей речи «Судьба философии в России», произнесенной на первом публичном заседании Философского общества при Петербургском университете в 1898 году, он говорил: «Конечно, наша философия, как и вся наша образованность, заимствованная. Но так оно и должно быть: большее или меньшее заимствование и подчинение чужим влияниям – это общий закон развития философии любого европейского народа. <…> Чуткость к чужим учениям – наилучший залог успешного развития философии».

В этом контексте принципиально важным оказывается XIX век, когда под влиянием немецкой философии произошло раскрепощение русского философского логоса, который обрел мощный и уверенный голос, который был услышан во всем мире. Изначально это происходило в едва заметных течениях в духовно-интеллектуальной атмосфере того времени – в обществе любомудров, воспринявших романтическую линию немецкой философии, и у славянофилов, воспринявших религиозное направление.

Здесь нужно понять контекст философской культуры XIX века. Это время открытия человека и на Западе, и в России. Открытие человека совпадает с философским пробуждением в России и связанно прежде всего с Достоевским, о котором было сказано множество слов высшего признания. Г. В. Флоровский в статье «Блаженство страждущей любви» писал, что Достоевский был прежде всего и более всего «гениальным мыслителем-философом и богословом». В области глубинного человековедения Достоевскому нет равных. Флоровский говорит, что «он видит, „как дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей“. И в эту таинственную, страшную тему неотступно всматривается и как бы про себя шепчет в трепете и дрожи о том, что ему открывается».

Другой русский философ и поэт Вячеслав Иванов писал, что Достоевский есть «великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. <…> До него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство, поставил будущему вопросы, которые до него никто не ставил, и нашептал ответы на еще непонятные вопросы. Он как бы переместил планетарную систему: он принес нам откровение личности. Достоевский был змий, открывший познание путей отъединенной, самодовлеющей личности и путей личности, полагающей все и вселенское бытие в Боге. Так он сделал нас богами, знающими зло и добро, и оставил нас, свободных, выбирать то или другое, на распутье».

Открытие человека имеет различные философские последствия. Если русская философия начинается с открытия человека, то западная заканчивается открытием человека. Русская философия начинается там, где западная заканчивается. Они встречаются в человеке. Для Запада открытие человека означало конец господствующей философской классики, метафизического рационализма и дуализма и переход в неклассическую философию. То есть переход к философскому роману, философской эссеистики с явно выраженным экзистенциальным началом. Это одновременно был закат классической эпохи и переход в новое, неклассическое качество.

Немецкий философ, видный представитель герменевтической традиции Ганс Гадамер говорит, что в девятнадцатом веке университетская, то есть научная, философия утратила свое значение и влияние в европейской культуре. Философия, основанная на рационалистическом способе мышления, (схоластика) создавала абстрактные системы, мало имеющие отношения к реальным интеллектуальным и духовным запросам человека. В итоге она уступила место «великим неакадемическим философам и писателям масштаба Кьеркегора и Ницше». Но в большей мере она была отодвинута в тень французскими романистами – Стендалем, Бальзаком, Золя, и русскими писателями – Гоголем, Достоевским, Толстым.