Коллектив авторов

История военно-морского искусства. XIX век

Поход французов в Египет и Сирию, несмотря на некоторые успехи в начале похода, окончился неудачно. Французская армия ослабла в непрерывных боях и от того, что связь с Францией была прервана блокадными действиями у берегов Египта английского и русского (отряд Сорокина из эскадры Ушакова) флотов.

В конце 1798 г. Англии удалось организовать новую коалицию против Франции, в которую вошли Россия, Австрия, Испания, Неаполь и Турция. Это была так называемая вторая коалиция.

Для борьбы против французов в апреле 1799 г. в Италию прибыли русские войска под командованием великого полководца А.В. Суворова. В Средиземное море для освобождения от французов Ионических островов и помощи армии Суворова была направлена русская эскадра во главе с адмиралом Ф.Ф. Ушаковым. Русские войска, проявляя чудеса храбрости, в течение месяца почти полностью очистили верхнюю Италию от французских войск и в августе 1799 г. уже приближались к границам Франции.

В конце 1798 г. и в начале 1799 г. Ушаков освободил захваченные французами Ионические острова, в том числе и остров Корфу, взяв ударом с моря сильнейшую по тому времени крепость Корфу. В это же время английский флот под командованием Нельсона действовал против острова Мальта. Придерживаясь шаблонного метода теоретиков западноевропейского военно-морского искусства, считавших, что флот с моря может только блокировать приморские крепости, Нельсон не решился на атаку с моря крепости Ла-Валетта, хотя она была слабее, чем Корфу, и лишь блокировал остров Мальта. И если Ушакову потребовалось три месяца, чтобы взять Корфу, то англичанам для овладения Ла-Валеттой понадобилось почти два года: Ла-Валетта капитулировала только 5 сентября 1800 г.

Крупная французская буржуазия, недовольная политикой Директории, стремилась к созданию сильной власти, способной укрепить господство буржуазии и проводить политику внешних завоеваний. Бонапарт, узнав о победах Суворова и Ушакова и о создавшемся во Франции положении, сдал командование войсками в Египте генералу Клеберу, а сам, воспользовавшись уходом к Кипру за пресной водой английского отряда, блокировавшего Александрию, вышел в море с двумя фрегатами. В октябре 1799 г. он высадился во Франции и 9 ноября (18 брюмера) при поддержке крупной буржуазии совершил государственный переворот, явившийся дальнейшим развитием буржуазной контрреволюции, которая развернулась после 9 термидора. Установив военно-буржуазную диктатуру, Наполеон провозгласил себя первым консулом, в 1802 г. – пожизненным консулом, а в 1804 г. – императором Франции. Буржуазное правительство Наполеона задушило французскую революцию, сохранив лишь те ее завоевания, которые были выгодны крупной буржуазии.

Французские войска, находившиеся в Египте, вели безуспешные боевые действия до 1802 г., когда остатки их были вывезены во Францию. Таким образом, наполеоновский план завоевания Египта, Сирии и похода в Индию потерпел полное крушение. Это крушение было обусловлено:

– вступлением России в войну против Франции, победами Суворова в Италии и Ушакова в Средиземном море;

– упорным сопротивлением народов Египта и Сирии;

– поражением французской эскадры у Абукира и прекращением связи с Францией ввиду блокады побережья Египта русским и английским флотами.

Военные действия Наполеона в Западной Европе были более успешными. 14 июня 1800 г. в сражении при Маренго французы нанесли поражение австрийцам, а 2–3 декабря 1800 г. разгромили австрийскую армию при Гогенлиндене, после чего Австрия запросила мира, который и был подписан в Люневиле в феврале 1801 г.

К этому времени Россия вышла из антифранцузской коалиции. Павел I, недовольный захватом Мальты англичанами и вероломным поведением англичан и австрийцев по отношению к русским войскам, действовавшим в Голландии и Швейцарии, отозвал свои войска в Россию и начал переговоры с Наполеоном о создании антианглийской коалиции. Он договорился с Наполеоном о совместных действиях против Индии – богатейшей колонии Англии. С целью защиты свободы морской торговли, которой постоянно угрожала Англия, Россия, Швеция и Дания заключили в декабре 1800 г. договор о «втором вооруженном нейтралитете»[8].

Англия, преследуя агрессивные цели, послала в Балтийское море свой флот. Англичане намеревались разбить датский флот, после чего идти в Ревель и напасть на находившуюся там русскую эскадру, прежде чем она соединится с эскадрой, стоявшей в Кронштадте. Английское правительство считало своим главным противником Россию, поэтому посылаемому в Балтийское море флоту предписывалось быстро сломить сопротивление Дании и направить главные усилия против русского флота.

Бой на Копенгагенском рейде. 21 марта 1801 г. английский флот в составе 20 линейных кораблей, пяти фрегатов и 28 других судов вошел в пролив Зунд. Датчане для защиты Копенгагена со стороны моря создали оборонительную линию, состоявшую из береговых укреплений (форт Трекронер) и 18 судов (двух линейных кораблей, двух фрегатов, семи блокшивов, шести паромов и одной плавучей батареи). Кроме того, в резерве находились два линейных корабля и 11 гребных канонерских лодок.

30 марта на военном совете Нельсон заявил командующему английским флотом адмиралу Гайд Паркеру, что берется с 10 линейными кораблями успешно атаковать датские корабли и в течение часа разгромить их. Но, как видно из нижеследующего, Нельсон с 12 линейными кораблями, пятью фрегатами и 19 другими судами не только не одержал победы над датчанами, но сам едва избежал разгрома.

Утром 1 апреля весь английский флот стал на якорь к северу от Миддь-Грунда. В этот же день Нельсон с кораблями, предназначавшимися для боя, прошел Голландский проход и вечером стал на якорь южнее Мидль-Грунда.

Бой на Копенгагенском рейде

План Нельсона состоял в том, чтобы атаковать одновременно всеми кораблями всю датскую линию обороны. Для этого английские корабли должны были подойти к противнику на расстояние 300 м и, став на якорь в одну линию, артиллерийским огнем нанести ему поражение. Таким образом, действуя в данном случае по шаблонам линейной тактики, Нельсон рассредоточил свои силы, не создав превосходства на каком-либо одном избранном направлении.

2 апреля в 9 час. 30 мин. английские корабли снялись с якоря и Королевским проходом стали подходить к датской оборонительной линии. В 10 час. 45 мин., когда англичане приблизились на дальность пушечного выстрела, по ним был открыт огонь с береговых батарей и кораблей. Подойдя на дистанцию 550 м, английские корабли стали на якорь в одну линию. Но так как Нельсон предварительно не произвел должной разведки и пренебрег навигационным обеспечением, шесть линейных кораблей и один фрегат во время сближения с противником сели на мель в западной части Мидль-Грунда. Положение Нельсона сделалось критическим – в боевой линии осталось лишь шесть линейных кораблей, которые к тому же имели сильные повреждения и понесли большие потери в личном составе от артиллерийского огня датчан.

Вместо обещанного Нельсоном часа бой длился уже около трех часов, и продолжение его могло привести к полному уничтожению английских сил. Видя это, адмирал Гайд Паркер в 13 час. поднял сигнал о прекращении боя. Но выход из боя заранее предусмотрен не был. Нельсон со своими сидящими на мели и сильно пострадавшими кораблями не мог выйти из боя до тех пор, пока датчане не прекратят артиллерийский огонь. Поэтому он решил попытаться заключить с датчанами перемирие, чтобы снять корабли с мели и вывести эскадру из Королевского прохода. С этой целью Нельсон послал парламентера к находившемуся на берегу датскому кронпринцу.

Датчане, вместо того чтобы развивать успех, пошли на перемирие, и в 16 час. 2 апреля бой прекратился. Англичане, воспользовавшись ошибкой датчан, в течение всей ночи и утра следующего дня сняли с мели свои корабли. Таким образом, перемирие позволило Нельсону выйти из трудного положения. Сам Нельсон, не отличавшийся, как известно, скромностью, впоследствии говорил, что бой на Копенгагенском рейде был самым серьезным и самым сомнительным из всех, в которых ему приходилось участвовать.

Выводы. В бою на Копенгагенском рейде особенно ярко проявились недостатки тактики Нельсона:

– авантюризм, сказавшийся в переоценке своих сил и недооценке сил противника;

– недооценка роли разведки, приведшая к тому, что англичане вступили в бой, не разведав датских укреплений;

– недооценка важности навигационного обеспечения, которая привела к тому, что значительная часть английских кораблей села на мель;

– неправильное использование сил: Нельсон равномерно распределил корабли против всей оборонительной линии противника, что привело к распылению его сил, тогда как в данном случае следовало сосредоточить превосходящие силы на главном направлении; таким главным направлением могла быть южная часть оборонительной линии датчан, так как поддержка остальными силами в этом месте была невозможна, ибо датские корабли не могли передвигаться;

– просчет в отношении темпа боя; Нельсон рассчитывал в течение часа разбить датчан, фактически же бой длился почти шесть часов;

– пробел в разработанном плане боя: не был предусмотрен способ выхода из боя в случае неудачного его исхода для англичан.

Вскоре после боя на Копенгагенском рейде английский флот направился к Ревелю. К ѳтому времени международная обстановка изменилась. В ночь на 12 марта 1801 г. заговорщиками был умерщвлен император Павел I. Вступивший на престол Александр I возобновил дипломатические отношения с Англией. Однако Англия добивалась от России уступок в отношении морской торговли, и в мае 1801 г. английский флот под командованием Нельсона появился перед Ревелем. Правительство Александра I потребовало немедленного ухода английских кораблей из русских вод. Нельсон был вынужден исполнить это требование.

В июне 1801 г. Россия и Англия подписали конвенцию о взаимных уступках в морской торговле. В октябре 1801 г. Россия заключила мир с Францией. Англия, оказавшись один на один с Францией, решила пойти с ней на мир. В марте 1802 г. в Амьене был подписан мирный договор.

Булонская экспедиция Наполеона. Мир, заключенный в Амьене, оказался только короткой передышкой. В начале XIX в. борьба между Англией и Францией за господство в колониях и в Европе приняла исключительно острый характер. В мае 1803 г. Англия объявила войну Франции. В декабре 1804 г. на стороне Франции под давлением Наполеона выступила Испания.

К началу войны английский флот насчитывал около 100 линейных кораблей. Базами флота служили Плимут, Портсмут, Гибралтар, Мальта и ряд опорных пунктов в колониях. Преимущество базирования англичан заключалось в возможности сосредоточения в нужный момент превосходящих сил на любом направлении.

Французский флот, несмотря на то, что Наполеон после заключения Амьенского мира усиленно строил новые корабли, к началу войны насчитывал лишь около 60 линейных кораблей. Базами флота являлись Тексель, Антверпен, Брест, Рошфор, Тулон и опорные пункты на некоторых островах Вест-Индии (Мартиника и других). Недостатком базирования французского флота было разделение его на две эскадры – Брестскую и Тулонскую – и трудность их сосредоточения. С началом войны Бонапарт занял Ганновер с его портом Гамбург и Южную Италию, где до этого еще не было французских войск.

Испанский флот насчитывал 25 линейных кораблей, базировавшихся на Ферроль, Корунью, Кадикс, Картахену и Менорку. В силу отсталости страны флот был слабым, в техническом отношении он далеко уступал английскому и французскому.

Стратегический план Наполеона состоял в том, чтобы сокрушить Англию непосредственно на Британских островах путем высадки 150-тысячного десанта, который должен был уничтожить слабую сухопутную армию англичан. Однако при составлении своего плана Наполеон не учел возможностей России, и это было его крупнейшей ошибкой. Наполеон не понял, что вступление России в войну против Франции приведет к крушению его замысла вторжения в Англию.

Наполеон предполагал посадить большую армию на специально для этого построенные десантные суда и под прикрытием флота произвести высадку на широком фронте.

Для выполнения своего плана Наполеон приступил к постройке во всех портах и на реках Франции гребных десантных судов. Конструкции их позволяли осуществлять перевозку, высадку и артиллерийскую поддержку десанта. Гребцами на судах были сами десантники.

Сосредоточение сил и средств производилось в Булони и в других портах на северном побережье Франции и Голландии. Сюда по мере готовности переходили десантные суда, причем на переходе морем вдоль побережья их сопровождали конные батареи береговой артиллерии для противодействия английским кораблям. Из 2000 судов англичанам удалось уничтожить только 10.

К декабрю 1804 г. в портах посадки было сосредоточено 2000 десантных судов и 600 транспортов. В Булонском лагере проходили усиленную тренировку около 150 000 десантников. Все роты были расписаны по судам и знали порядок посадки.

Наиболее трудной задачей являлось обеспечение перехода десанта морем, так как английский флот был сильнее франко-испанского. Поэтому Наполеон предполагал добиться господства в Ла-Манше только на время перехода десанта путем отвлечения основных сил английского флота в другой район. Для этого он приказал Тулонской эскадре прорвать английскую блокаду, соединиться в Картахене и Кадиксе с испанскими кораблями и идти в Вест-Индию, а Брестской эскадре, прорвав блокаду, зайти в порт Ферроль, присоединить там к своему составу 13 франко-испанских кораблей и также следовать в Вест-Индию. Сосредоточение в Вест-Индии 60 линейных кораблей франко-испанского флота должно было, по мнению Наполеона, привлечь туда главные силы английского флота и создать тем самым благоприятную обстановку в Ла-Манше. Обеспечивать переход и высадку десанта должен был согласно плану Наполеона тот же франко-испанский флот, которому надлежало после выхода английского флота в Вест-Индию срочно возвратиться в Ла-Манш. Наполеон считал, что «трех туманных дней», т. е. 72 часов, ему достаточно, для того чтобы покончить с Англией.

К началу 1805 г. все приготовления были закончены. 17 января 1805 г. Тулонская эскадра под командой адмирала Вильнева сделала попытку прорвать блокаду. Командующий блокировавшей Тулон английской эскадрой Нельсон, считая, что Вильнев пойдет в Египет, повел свою эскадру в Александрию. Не обнаружив французских кораблей, Нельсон во второй половине февраля возвратился к Тулону. Французская же эскадра, выйдя из Тулона, попала в шторм и вскоре из-за повреждений вернулась обратно. Брестская эскадра прорвать блокаду не смогла.

31 марта 1805 г. эскадра Вильнева вторично вышла из Тулона. И на этот раз французы обманули Нельсона, распространив слух, что Тулонская эскадра предназначается для действий против Египта. Нельсон поверил этому слуху и расположил свои корабли на путях между Сицилией и африканским берегом, предполагая здесь встретить противника. Благодаря этому Вильневу удалось беспрепятственно выйти из Тулона, соединиться в Кадиксе с испанскими кораблями (теперь эскадра насчитывала 16 линейных кораблей) и направиться в Вест-Индию. Нельсон же продолжал искать его в Средиземном море. Только 11 мая он узнал, что Тулонская эскадра ушла в Вест-Индию, и направился туда же. 4 июня он прибыл на Барбадос.

Вильнев, находясь у острова Мартиника, получил инструкцию Наполеона, предписывавшую ему в течение 35 суток ждать прихода Брестской эскадры, а затем идти в Ферроль и взять там под свое командование франко-испанские корабли. 8 июня Вильнев узнал о прибытии эскадры Нельсона в Вест-Индию и, считая, что силы противника намного превышают его силы, решил идти в Европу.

12 июня Нельсон, узнав об уходе Вильнева, послал быстроходный бриг в Англию с донесением о движении противника в Европу, а сам направился в Гибралтар.

На пути к испанским берегам Вильнев получил новое указание Наполеона, согласно которому он должен был идти к Бресту и деблокировать находившуюся там Брестскую эскадру, а затем соединенным франко-испанским флотом следовать в Ла-Манш для прикрытия высадки десанта. «Один ваш переход, – писал Наполеон Вильневу, – и Англия в ваших руках».

11 августа 1805 г. Вильнев сделал попытку пройти на север, но на пути встретил датское судно, капитан которого сообщил ему, что в море находится эскадра противника, состоящая из 25 кораблей. Не проверив эти данные разведкой, нерешительный и безынициативный Вильнев повернул на юг и 15 августа пришел в Кадикс.

Политическая обстановка, сложившаяся к этому времени в Европе, подсказывала Наполеону, что решиться на высадку десанта в Англию значило идти на явную авантюру. Стремление Наполеона к владычеству над Европой угрожало интересам России. Еще в ноябре 1804 г. была подписана декларация о союзе между Россией и Австрией. В феврале 1805 г. заключили союз Россия и Швеция, а в марте – Россия и Англия. Создалась третья коалиция против Франции.

В августе 1805 г., когда над Англией нависла грозная опасность, русская армия под командованием М.И. Кутузова двинулась в Западную Европу. Этот поход явился решающей причиной срыва французского плана высадки десанта в Англию. Наполеон не без основания считал русскую армию своим самым серьезным противником, поэтому вступление России в войну заставило его отказаться от высадки десанта в Англию и в августе 1805 г. перебросить свои войска из Булонского лагеря против русских и австрийских войск. Вильневу же было приказано перейти из Кадикса в Средиземное море для действий против Неаполя.

Утверждения буржуазных, особенно английских и американских, историков о том, что Англия была спасена Трафальгарским боем, совершенно не соответствуют историческим фактам. Бой у Трафальгара произошел 21 октября 1805 г., т. е. спустя два месяца после того, как Наполеон отказался от вторжения в Англию, а выведенные из Булонского лагеря французские войска воевали в Европе. Не английский флот, как это утверждают буржуазные фальсификаторы истории, спас Англию от вторжения, а выступление русских войск на борьбу с Наполеоном.

Выводы. 1. План Наполеона высадить стратегический десант на Британские острова был тщательно разработан, однако в нем имелся грубый политический просчет, выражавшийся в неправильной оценке позиции России. Наступление русских войск под командованием М.И. Кутузова в Европе привело к тому, что план Наполеона форсировать Ла-Манш провалился.

2. Английское Адмиралтейство и Нельсон проявили несостоятельность в оценке обстановки, вследствие чего Вильнев смог осуществить скрытый прорыв французской эскадры из Тулона в Вест-Индию, заставив эскадру Нельсона бесплодно искать его в Средиземном море.

3. Французское морское командование в лице Вильнева, не веря в свою победу над английским флотом, избегало решительных встреч с противником.

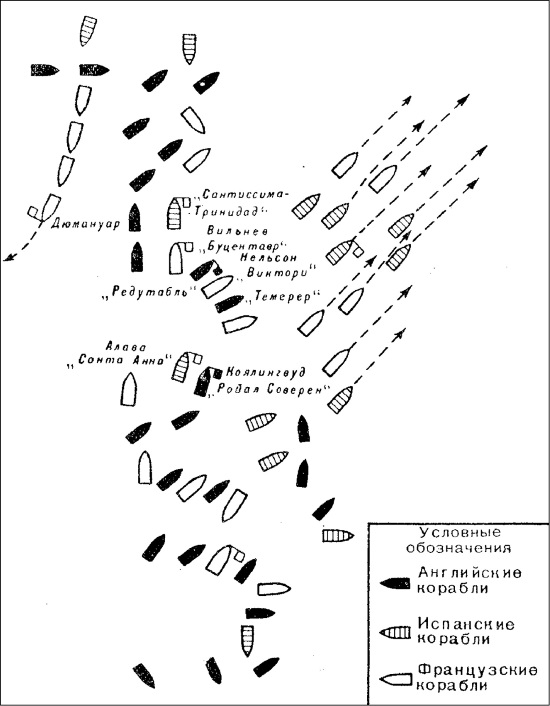

Трафальгарский бой 21 октября 1805 г. Кадикс, куда 15 августа 1805 г. пришла эскадра Вильнева в составе 33 линейных кораблей (18 французских, 15 испанских), был заблокирован эскадрой Нельсона, насчитывавшей 27 линейных кораблей.

20 октября 1805 г. по приказанию Наполеона франко-испанская эскадра под командованием Вильнева вышла из Кадикса с целью прорыва в Средиземное море для действий против Неаполя. По боевой подготовке она уступала эскадре англичан. Сам Вильнев не верил в победу. Являясь представителем французской тактики XVIII в., он избегал боя. Разработанного плана боя Вильнев не имел. В инструкции, данной им перед выходом из Кадикса, указывалось только на необходимость взаимной поддержки в бою и предусматривалось выделение резерва. Нельсон же заранее разработал план боя, в котором стремился к решительному разгрому противника. В этом плане он предусматривал построение такого походного порядка, который одновременно мог быть и боевым, использование резерва в бою, сближение на самую короткую дистанцию, прорезание строя, разделение сил противника и удар по флагманским кораблям с целью нарушения управления.

Предполагая, что численность его эскадры будет доведена до 40 линейных кораблей, Нельсон решил разделить всю эскадру на три части, из которых две, по 16 линейных кораблей в каждой, в строе кильватерных колонн должны были одновременно атаковать противника, а третья из восьми линейных кораблей – образовать резерв.

Главный удар по арьергарду должна была нанести колонна Коллингвуда, для чего ей следовало прорезать строй французской эскадры у 12-го корабля с конца и атаковать отрезанные корабли. Колонна Нельсона должна была в это время осуществить обеспечивающий удар: атаковать центр французской эскадры и, связав его боем, не дать возможности прийти на помощь арьергарду колонны. Против французского авангарда не было выделено сил, так как Нельсон, зная о слабой подготовке французов, считал, что их арьергард и центр будут разбиты до того, как авангард подойдет к месту боя.

Поставив перед командованием своих кораблей общие задачи, Нельсон предоставил им действовать самостоятельно, отказавшись от управления силами и корректировки задач в ходе боя.

Выйдя из Кадикса, Вильнев, стремясь избежать боя, повернул на северо-запад, пытаясь ввести в заблуждение англичан. Пройдя некоторое время в этом направлении, Вильнев повернул на юг. На рассвете 21 октября он приказал перестроиться из походного порядка – пяти кильватерных колонн – в боевой – одну кильватерную колонну.

Около 6 часов на параллели мыса Трафальгар англичане увидели противника. Около 8 часов Вильнев приказал повернуть на север через фордевинд, чтобы быть ближе к Кадиксу. К 10 часам поворот был закончен. Несмотря на то, что он длился два часа, линия строя вследствие слабого ветра и плохой морской выучки командиров кораблей пришла в расстройство. Союзный флот шел со скоростью два-три узла.

В это время английская эскадра шла двумя параллельными колоннами, спускаясь на противника. Так как к началу боя у Нельсона было 27 линейных кораблей вместо предполагаемых 40, то он отказался от выделения резерва и приказал атаковать французскую эскадру двумя колоннами. Главный удар по французскому арьергарду наносили 15 линейных кораблей, а вспомогательный – 12 линейных кораблей.

Метеорологическая обстановка чрезвычайно благоприятствовала англичанам. Дул слабый ветер западо-северо-западного направления, который затруднял управление идущими в бейдевинд кораблями франко-испанской эскадры. Находясь полнее к ветру, англичане могли лучше управлять кораблями. Шедшую с запада океанскую зыбь корабли союзников принимали лагом, что сильно затрудняло ведение прицельного артиллерийского огня. После поворота на север Вильнев так и не смог построить эскадру в боевую линию, что облегчило Нельсону прорезание строя противника.

В процессе сближения, когда угол между линией курса английской эскадры и направлением на противника для колонны младшего флагмана Коллингвуда составил примерно 30°, а для колонны Нельсона 60°, франко-испанская эскадра могла нанести англичанам сильные повреждения артиллерийским огнем, так как последние в это время почти не могли стрелять. Однако в силу слабой подготовки кораблей союзников и бортовой качки огонь их кораблей был неэффективным.

Первой сблизилась с союзной эскадрой колонна Коллингвуда. В 12 час. 30 мин. ее флагманский корабль «Ройал Соверен» прорезал строй противника под кормой корабля «Санта Анна», шедшего шестнадцатым от конца. Таким образом, намеченное Нельсоном создание количественного превосходства на направлении главного удара путем прорезания строя у двенадцатого от конца французского корабля из-за просчета в маневрировании не было достигнуто. Следующие английские корабли прорезали строй поодиночке, подвергаясь мало действительным бортовым залпам союзников, между тем продольные залпы английских кораблей были весьма эффективными.

Трафальгарский бой.

Расположение сил обеих сторон к 12 час. 30 мин.

Флагманский корабль Нельсона «Виктория» только в 13 часов сблизился с флагманским кораблем Вильнева «Буцентавр» и прорезал строй у него под кормой. За Нельсоном поодиночке следовали остальные корабли. Ветер стихал, скорость хода уменьшилась до 1,2 узла, и подходившие корабли колонны Нельсона долгое время находились под огнем союзников. Англичане, отрезав центр франко-испанской эскадры от авангарда, сосредоточили огонь на флагманских кораблях – «Буцентавр» и «Сантиссима Тринидад». Несмотря на поднятый около 14 часов сигнал Вильнева об оказании помощи атакованному центру, 10 кораблей французского авангарда под командой Дюмануара продолжали идти прежним курсом.

Флагманский корабль Нельсона подвергся ожесточенному артиллерийскому и ружейному обстрелу, в результате чего английская эскадра потеряла управление. Во время этого обстрела Нельсон был смертельно ранен французским унтер-офицером, стрелявшим с мачты корабля «Редутабль», и умер до конца боя.

Около 15 часов отдельные корабли французского авангарда стали поворачивать (часть оверштаг, часть через фордевинд) и пошли на помощь своим силам. Адмирал Коллингвуд, завершив к этому времени почти полное окружение арьергарда, обнаружил поворот французского авангарда. Но так как никаких сигналов с корабля Нельсона не последовало, а обстановка на северном участке боя Коллингвуду не была ясна, он поднял сигнал «привести к ветру», с тем чтобы пойти навстречу подходившему авангарду противника. Это ошибочное решение позволило 11 французским и испанским кораблям выйти из окружения и уйти в Кадикс. Кроме того, четыре корабля ушло с Дюмануаром. Корабли Коллингвуда имели сильные повреждения, личный состав понес большие потери, поэтому преследовать корабли союзников Коллингвуд не смог. В 17 час. 30 мин. бой закончился.

Союзники потеряли 18 кораблей (17 было взято в плен, один сгорел) и более 6000 человек убитыми, ранеными и пленными. Англичане потеряли 3000 человек. Английские корабли были так сильно повреждены, что не смогли привести в свои базы взятые в плен французские корабли. Одни из них на следующий день были отбиты французами, а другие затонули во время шторма. Таким образом, полностью уничтожить эскадру Вильнева англичане не сумели.

Выводы. 1. Английский флот в Трафальгарском бою одержал победу над более слабым противником. Английские корабли показали большее, чем французские, искусство в раздельном и групповом маневрировании. Английская корабельная артиллерия стреляла лучше французской, и команды кораблей проявляли большую стойкость. Существенную роль сыграла принятая у англичан система ведения огня по корпусам неприятельских кораблей, в то время как французы вели огонь по рангоуту.

2. Нельсон смог обеспечить подготовку эскадры к бою и ее развертывание. Он заранее разработал план боя, направленный на решительный разгром противника. Предусмотренные Нельсоном в этом плане тактические приемы не являлись новшеством. Такие приемы, как построение нового походного порядка, который одновременно мог быть и боевым, выделение резерва, сближение на самую короткую дистанцию, удар по флагманским кораблям с целью нарушения управления, применял создатель наступательной тактики выдающийся русский адмирал Ф.Ф. Ушаков еще во время войны с Турцией в 1787–1791 гг.

Прорезание строя и разделение сил противника были рекомендованы еще Джоном Клерком.

3. В плане боя Нельсон допустил следующие ошибки:

– отказался от управления в бою;

– просчитался в определении темпа боя, что при отказе в последний момент от выделения резерва на случай подхода авангарда противника привело к тому, что младший флагман английской эскадры, не выполнив до конца задачу нанесения главного удара по арьергарду французов, повернул навстречу подходившему авангарду неприятеля и тем самым дал возможность 11 кораблям франко-испанского арьергарда выйти из окружения и уйти.

Трафальгарский бой.

Расположение сил обеих сторон к 17 час.

Ошибки Нельсона не оказали значительного влияния на результат боя потому, что противник не сумел ими воспользоваться. Успеху англичан способствовали следующие недостатки франко-испанской эскадры:

– низкий уровень боевой подготовки;

– отсутствие взаимодействия;

– нерешительность Вильнева.

Трафальгарский бой не имел большого военно-политического значения. В этом бою англичане достигли лишь тактического успеха.

Фальсификация буржуазной историографией роли английского флота в Наполеоновских войнах и роли Нельсона в развитии военно-морского искусства. Буржуазные, в особенности американо-английские, историки (Мэхэн, Коломб) утверждают, что решающую роль в победе над наполеоновской Францией сыграл английский флот. Подобное утверждение буржуазных историков не соответствует действительности. В борьбе против наполеоновской Франции главную роль сыграла Россия с ее вооруженными силами, действия же английского флота имели вспомогательное значение. Наиболее крупные бои на море между английскими и французскими флотами у Абукира в 1798 г. и у Трафальгара в 1805 г. принесли англичанам лишь тактические успехи. В последующие же годы борьбы с наполеоновской Францией английский флот вообще не имел крупных боевых столкновений с французским флотом.

Английские буржуазные историки для того, чтобы показать решающую роль английского флота в победе над наполеоновской Францией, возвеличили адмирала Нельсона, который командовал английскими морскими силами при Абукире и Трафальгаре. Личность Нельсона вполне устраивала английскую буржуазию, так как он был верным слугой своего класса и активно поддерживал реакцию. Например, летом 1799 г. он со страшной жестокостью расправился с республиканцами в Италии. Великий русский демократ А.И. Герцен справедливо называл Нельсона дурным человеком.

Ему приписывают честь создания новой тактики, основные положения которой были разработаны и применены выдающимся русским адмиралом Ф.Ф. Ушаковым в Русско-турецкую войну 1787–1791 гг.

Сравнивая этих двух флотоводцев, необходимо отметить, что Нельсон был в лучшем случае талантливым тактиком. Ошибки Нельсона в анализе и оценке стратегической обстановки свидетельствуют о том, что он в отличие от Ушакова не обладал широтой стратегических взглядов на использование военно-морских сил.