Коллектив авторов

Бог, Рим, народ в средневековой Европе

Реконструкция процесса

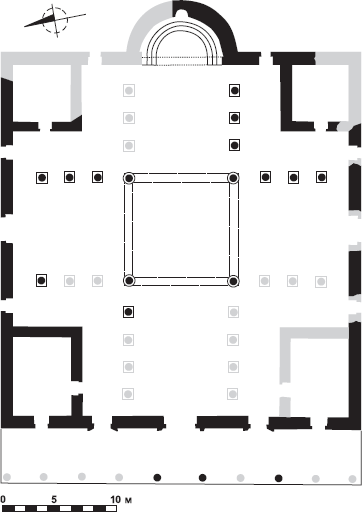

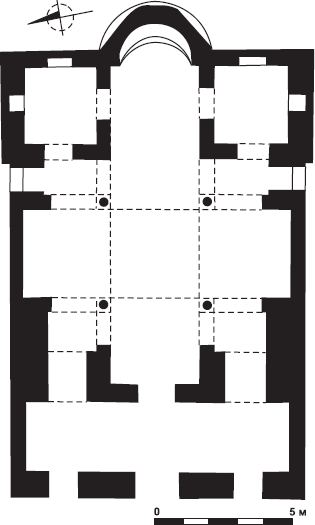

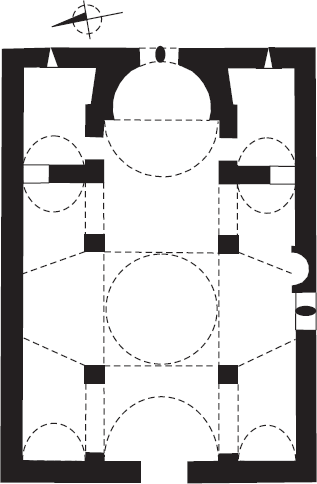

I. Рассмотрим сначала архитектурный тип вписанного креста в хронологической и географической перспективе его ранней эволюции и распространения. Самые древние постройки такого типа известны нам в Южной Сирии и Аравии конца IV – середины V в. – это храмы в Фене (конец IV – первая половина V в.) и Пророков, апостолов и мучеников в Герасе (464–465 гг.), демонстрирующие сходство в идее опирания купола: в центре обоих стоят четыре колонны, связанные архитравом с колоннами в рукавах креста и соединенные между собой крестовым сводом (в Фене; в Герасе перекрытие не сохранилось). Церковь в Фене была перестроена, с сохранением плана и колонной структуры, из античного храма середины II в., что указывает на истоки данного архитектурного типа в Сирии. Не позднее конца V в. этот тип на четырех колоннах попадает в Египет (Хибис и Малый Аполлинополь), а не позднее VI–VII вв. – в Памфилию (Сиде).

В Герасе тип вписанного креста на четырех опорах соединен с другим типом – с изолированными угловыми ячейками. В чистом виде последний тип, известный по гражданским постройкам уже в римской (мавзолей в Каср-аль-Нувайисе, преторий в Умм-аль-Джимале) и византийской (здание в цитадели Аммана) Аравии[98], появляется как церковь, вероятно, в соседней Южной Сирии (мартирий в Шакке, мавзолей в Хассе). Достаточно рано, не позднее середины V в., он распространяется дальше на запад: в Киликию (мавзолей в Аккале, конец V – начало VI в.), Ликию (парэкклесий в Каркабо, 510–520-е годы), Каппадокию (Ларисса) и Македонию (Осиос Давид в Фессалонике, вторая половина V в.). В Италии мы находим его специфические модификации: с гексагонами в углах (мартирий св. Креста при Латеранской базилике, 461–468 гг.) и cloisonné (Архиепископская капелла в Равенне, 494–519 гг.). Итак, данный тип церкви распространялся во второй половине V – первой половине VI в. всегда уже в соединении с куполом.

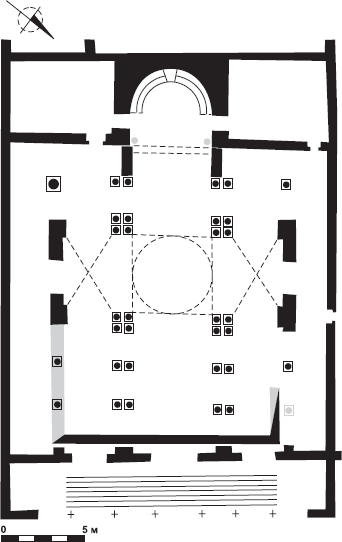

Первые датированные представители типа крестово-купольного храма на четырех столпах фиксируются в северносирийской Ресафе – парэкклесий при базилике св. Креста (560–570-е годы) и храм Аль-Мундира (569–581 гг.). Сильно развитые крестчатые столпы, сложенные из каменных блоков, указывают, что эта новация обязана своим появлением трансформации не эллинистического типа на четырех колоннах, слабо расчленяющих внутреннее пространство, а скорее типа с изолированными угловыми ячейками, которые всегда прорезались проходами или даже открывались с одной стороны в рукава креста (как в мавзолее в Хассе). По типу подкупольных опор к этим памятникам примыкают, в частности хронологически, расположенные неподалеку церкви в Эт-Тубе (582 г.) и № 3 в Андроне, а также аравийский храм № 1 в Босре, так что вся эта группа относится ко второй половине VI в.

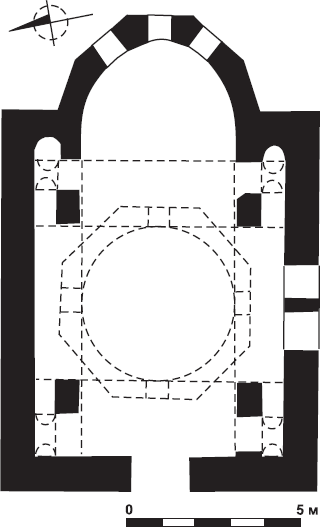

Эта северносирийская традиция церкви типа вписанного креста с крестчатыми столпами и пилястрами повлияла и на храм Богоматери в северномесопотамском Мартирополе (совр. Маяфаркин; VI–VII вв.)[99], где увеличено число ячеек и опор (до 16, как в Донголе). А вот в аналогичных ему храмах центральной Северной Африки (в Суфетуле, Карфагене и Лептис Магне) мы видим в качестве опор для купола взятые из местной традиции сдвоенные или счетверенные колонны.

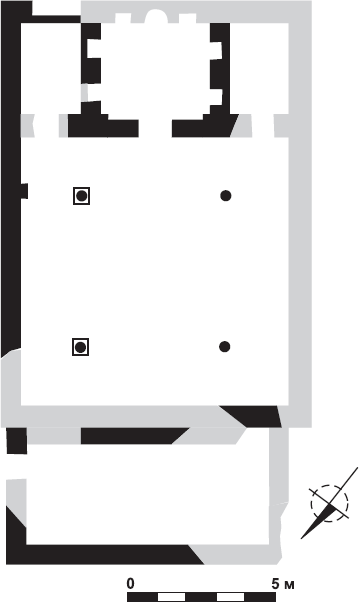

В Иерусалиме VI в. (у Силоамской купели и в Вифании) мы впервые встречаем храм типа вписанного креста на квадратных столпах: это мощные опоры для большого купола, близкие по функции крестчатым столпам северосирийских церквей. В камерном варианте мы встречаем такой храм в том же VI столетии в киренаикской Аполлонике. Тот же вариант типа (с квадратными/прямоугольными столпами) появляется и в Центральной Анатолии: в ликаонийско-исаврийской Ибрале и каппадокийском Антигусе, – хотя точная датировка этих храмов неизвестна, парусный переход в последнем делает вероятным, что и в Малой Азии данный тип появляется также в VI столетии. Знаковый характер этого плана для Византии середины VI в. демонстрирует как сооружение Юстинианом храмов типа вписанного креста в отвоеванной у вандалов Северной Африке, так и использование его специфических вариантов в главных церковных постройках императора: в угловых ячейках Св. Софии Константинопольской (на четырех колоннах), в храме св. Иоанна Богослова в Эфесе и, вероятно, в ячейках храма свв. Апостолов в Константинополе (на четырех столпах).

Наконец, тип крестово-купольного храма на четырех столпах с разным расположением пилястров приобретает особую популярность в VII столетии в грузинской Картли (Цроми и Самшвилде) и армянском Шираке (Мрен, Багаван, св. Гаяне в Вагаршапате, Зор, Кумайри, Одзун (возможно, уже начала VIII в.)); иногда – с апсидами в торцах рукавов (Двин и Талин)[100]. Тогда же, в 690-е годы, как локальная трансформация или новация возникает египетская церковь во дворце В в Хильване, со столпами-квадрифолиями, и сразу же после этого – крестово-купольные храмы Нубии.

II. Посмотрим теперь на связь ранневизантийских храмов типа вписанного креста с аналогичными средневизантийскими памятниками. С одной стороны, значительное количество выявленных ранних (до VIII в.) памятников такого типа на востоке империи и на Кавказе – всего около 25 – не дает больше возможности считать их, как прежде, маргинальным явлением. Более того, в них представлен почти весь репертуар опор купола: колонны (в том числе спаренные и счетверенные), столпы (квадратные/прямоугольные и крестчатые), стены выделенных угловых ячеек. С другой стороны, выявление как минимум четырех ранневизантийских крестово-купольных построек в Малой Азии (двух с изолированными угловыми ячейками – на южном побережье и двух на четырех квадратных/прямоугольных столпах – в Центральной Анатолии) заставляет по-новому взглянуть на проблему эволюции византийского крестово-купольного храма в Темные века – время перехода к классическому средневизантийскому храму на четырех колоннах. Ведь эти ранневизантийские церкви типа вписанного креста, частью хорошо сохранившиеся (так, храм в Йешилюрте-Антигусе дошел до нас полностью), находятся на тех территориях, где в Темные века и позднее перестраивались из разрушенных базилик или возводились заново крестово-купольные церкви, и не могли не быть знакомы их строителям. Таким образом, исчезает один из важнейших аргументов в пользу отсутствия преемства между ранне- и средневизантийскими крестово-купольными храмами на четырех опорах[101]. Неоправданными представляются теперь и обвинения в «бумажном» сходстве памятников, основанные прежде во многом на плохой сохранности ранних храмов[102]: система перекрытий в Антигусе или Аккале ничем принципиально не отличается от сводов в кавказских или средневизантийских храмах типа вписанного креста.

Подавляющее большинство центрально- и южноанатолийских крестово-купольных храмов Темных веков, перестроенных из ранних базилик, и, реже, новопостроенные храмы этого времени демонстрируют тягу к изоляции угловых ячеек: всех (северный храм в Атийе (совр. Башара)[103], нижняя церковь в Амории, храм на о. Бююкада близ Амастриды (совр. Амасра)[104]) или только восточных (храмы на о. Сегют Ада[105] и в Трахее (совр. Гербекилисе)[106]), причем чаще всего со схемой cloisonné в западной части (храмы в Кидне (илл. 17–18), Севасте Фригийской (совр. Сельчиклер)[107], южный храм в Атийе[108], «базилика у источника» в Патаре[109], храм за Восточными воротами в Иасосе[110]). Этот феномен, наблюдаемый на территории Карии, Ликии, Фригии и Пафлагонии[111], может объясняться не только большей простотой возведения или лучшей устойчивостью, но и знакомством с ранневизантийскими образцами такого типа (например, с парэкклесием в ликийском Каркабо или храмом в каппадокийской Лариссе).

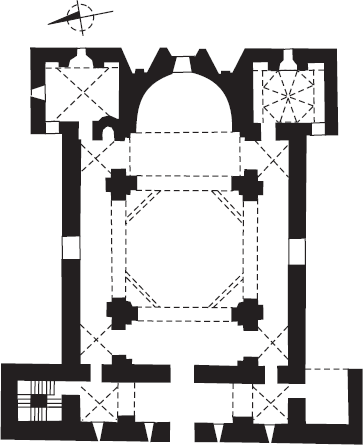

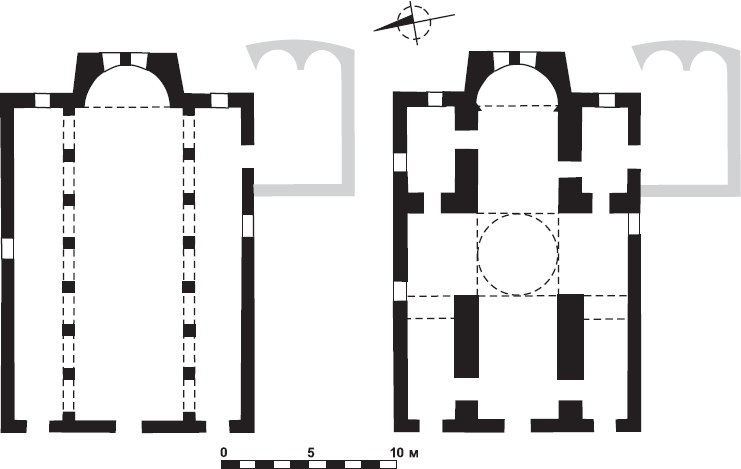

Реже при перестройке ранних базилик в крестово-купольные храмы в качестве опор используются квадратные/прямоугольные столпы (св. Михаил в галатской Гермии[112], храм в ликийской Химере (совр. Янарташ)[113]), которые, напротив, становятся доминирующими в новопостроенных церквях Центральной Анатолии средневизантийского времени. Они используются во всех храмах типа вписанного креста в Каппадокии (Чанлы Килисе, Карагедик Килисе и др.) и Ликаонии (храм № 35 и здание Е в комплексе № 39–43 в Борате (совр. Дегле), церковь в Фисандоне и др.[114]). Наличие в Каппадокии и Ликаонии как минимум двух ранневизантийских храмов такого типа (в Антигусе и Ибрале), продолжавших свое существование в средневизантийский период, заставляет предположить, что они вполне могли быть образцами для крестово-купольных храмов эпохи нового расцвета Центральной Анатолии.

Заметим, что в средневизантийских храмах Ликаонии доминируют именно квадратные столпы, как в ликаонийской же Ибрале, а прямоугольные столпы Антигуса находят себе редкую параллель в каппадокийской же Карагедик Килисе. Еще очевиднее эта связь станет, если мы вспомним о впервые встречающейся в каппадокийских Антигусе и Лариссе схеме вписанного креста с тремя апсидами, которая в дальнейшем будет воспроизводиться почти во всех средневизантийских храмах такого типа в Центральной Анатолии. Итак, вполне вероятно, что средневизантийские строители купольных храмов типа вписанного креста в Каппадокии и Ликаонии ориентировались на местные ранневизантийские образцы.

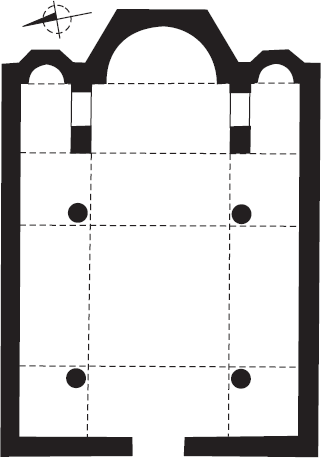

Сложнее обстоит дело с появлением в IX столетии крестово-купольных храмов на четырех колоннах, которые будут во многом определять образ средневизантийской архитектуры. Если считать их истоком константинопольскую церковь Неа[115] или монастыри вифинских окрестностей Константинополя (самый ранний датированный храм – Фатих Джами в Триглии (совр. Зейтинбагы; илл. 19) самого начала IX в.)[116], то, действительно, трудно представить себе связь между ними и аналогичными им по плану сирийскими церквями V столетия в Фене и Герасе. Однако такое родство не покажется совершенно не возможным, если принять во внимание, что другой претендент на место их родины – Сиде на южном побережье Малой Азии[117], который был связан в ранневизантийский период, как мы видели, с Сирией общностью архитектурных идей и где средневизантийские (чаще всего точнее не датируемые) храмы этого типа присутствуют с раннего времени (храмы в епископском дворце и Н в Сиде). Здесь весьма показателен пример храма в епископском дворце Сиде, где почти не использованы поздние строительные материалы: в ранние кирпичные стены вставлены древние мраморные колонны и даже мраморные пилястры, переделанные из римского архитрава! Эта культура мраморных сполий, развитая на побережье Малой Азии, но чуждая Центральной Анатолии, и предопределила во многом два пути развития опор в средневизантийских крестово-купольных храмах: столпы vs. колонны.

Наконец, не следует забывать, что в схеме вписанного креста оба этих типа подкупольных опор использовались уже при Юстиниане: столпы – в церкви св. Иоанна Богослова в Эфесе и, вероятно, в храме свв. Апостолов в Константинополе, а колонны – в угловых ячейках Св. Софии и в зале Магнавры. А ведь в том, что эти постройки, как и юстиниановское монументальное зодчество вообще, связаны с римским архитектурным наследием, в том числе сирийским, сомнений не возникает. В свою очередь, ранневизантийские, в том числе юстиниановские постройки типа вписанного креста, сохранявшиеся в большом числе и после VII в. (см. выше), идеально подходят на роль транслятора этого архитектурного типа, в разных его вариантах (на колоннах, квадратных/крестчатых столпах, с изолированными угловыми ячейками), на средневизантийскую почву.

Подтверждением этой связи эпох могут служить две системы перекрытий в средневизантийских храмах типа вписанного креста на четырех свободно стоящих опорах: более редкая, с началом больших и малых подпружных арок от капители опоры (родственная системе с архитравом вместо малой подпружной арки), как в храме св. Иоанна в Трулле (илл. 20), восходит к ранневизантийским памятникам Константинополя (Св. Софии), Памфилии (храм в епископском дворце Сиде) и Сирии (Фена и Андрона); но доминирующей становится система с разной высотой их начала, восходящая в своем столичном варианте (с карнизом между ними) к храмам типа каппадокийского Антигуса, а в упрощенном, провинциальном (без карниза), схожая с памятниками Кавказа.

Иллюстрации

1. Храм в Фене (Мусмийе). Вид на алтарь. Рис. Л. Делаборда. 1827 г.

2. Храм Аль-Мундира в Ресафе. Вид на северо-запад. Фотография из архива Андрея Виноградова. 2013 г.

3. Церковь Пророков, апостолов и мучеников в Герасе (Джараш). План[118].

4. Церковь у пилона эллинистического храма Хароериса и Хекета в Малом Аполлинополе. План.

5. Храм свв. Сильвана и Фортуната в Суфетуле. План.

6. Храм Н в Сиде. План.

7. Храм в епископском дворце Сиде. Вид на юг. Фотография Андрея Виноградова. 2015 г.

8. Храм в Ибрале (Йешилдере). План.

9. Храм в Ибрале (Йешилдере). Вид на север. Фотография из архива Андрея Виноградова. 2015 г.

10. Храм в Антигусе (Йешилюрте). План.

11. Храм в Антигусе (Йешилюрте). Вид на юго-запад. Фотография Андрея Виноградова. 2015 г.

12. Церковь св. Евстафия в Мавруджане (Гюзелёзе). Вид на северо-восток. Фотография Андрея Виноградова. 2015 г.

13. Зал Магнавры в Большом императорском дворце в Константинополе (Стамбуле). Реконструкция плана.

14. Собор Св. Софии в Константинополе (Стамбуле). Юго-западная ячейка хор, вид на север. Фотография Андрея Виноградова. 2018 г.

15. Храм в Цроми. План.

16. Храм в Цроми. Вид на северо-запад. Фотография Андрея Виноградова. 2013 г.

17. Храм в Кидне (Пидне). План.

18. Храм в Кидне (Пидне). Вид на северо-восток. Фотография Андрея Виноградова. 2015 г.

19. Храм Фатих Джами в Триглии (Зейтинбагы). Вид на восток. Фотография Андрея Виноградова. 2018 г.

20. Храм Св. Иоанна в Трулле в Константинополе (Стамбуле). Вид на восток. Фотография Андрея Виноградова. 2018 г.

Имена убиенных

Анна Литвина, Федор Успенский. Загадка князя Святослава: имя и власть на ранних этапах существования династии Рюриковичей

doi:10.17323/978-5-7598-2111-3_44–54

X век, а отчасти и первую треть XI столетия в истории русской династии можно сравнить с годами младенчества – множество важных параметров, в согласии с которыми правящий род будет существовать еще очень долго, закладывается именно в ту пору, но память о том, как в точности это осуществлялось, почему был сделан тот или иной выбор, часто оказывается стертой или по крайней мере нуждающейся в восстановлении. Яркие пятна довольно подробных описаний, которые мы можем найти в позднейших источниках, перемежаются таинственными сумерками, и все предположения о том, что в них, собственно, происходило, обречены на почти непреодолимую гипотетичность. Пытаясь найти здесь хоть какие-то твердые опоры, мы поневоле ориентируемся на личные имена, видя в них те минимальные единицы, своеобразные кванты информации, которые средневековый историограф стремится в первую очередь запечатлеть и донести до потомков. Именно ономастика иногда может лечь в основу реконструкции событий, по тем или иным причинам остающихся как бы за кадром предельно лаконичного историографического нарратива.

Прославление и почитание святых князей-мучеников Бориса и Глеба – одно из самых примечательных явлений в истории русской церкви XI столетия, а во многом – и всего русского Средневековья. Тем более трудно переоценить роль культа святых братьев в истории собственно династической: именно Рюриковичи становятся инициаторами канонизации[119] своих ближайших родичей, и именно они сразу же закрепляют этот культ в собственном имянаречении, из поколения в поколение воспроизводя как крестильные имена братьев (Роман и Давид), так и те, что некогда были даны им в качестве княжеских (Борис и Глеб).

Центральным эпизодом в агиографическом и литургическом прославлении свв. Бориса и Глеба естественным образом оказывается их мученическая кончина – без рассказа о ней не может обойтись ни один связанный с ними текст, будь то проложное житие, паремийное чтение или летописное сказание. Именно нежелание обоих мучеников вступать в братоубийственную войну оказывается едва ли не главной добродетелью убитых князей. В то же время сюжет о гибели Бориса и Глеба (в особенности Бориса) не лишен, как известно, некоторого налета детективности. Кто из старших братьев – Святополк Окаянный, которого обвиняют древнерусские источники, или Ярослав Мудрый, на которого указывает источник скандинавский[120], – был истинным заказчиком убийства? Почему убийце (кто бы он ни был) из всех многочисленных наследников Владимира оказалось необходимым в первую очередь избавиться именно от них?

На этом фоне не может не вызвать удивления тот факт, что, согласно «Повести временных лет», убитых по приказу Святополка братьев было отнюдь не двое, а трое: вслед за Борисом и Глебом суждено было пасть и еще одному сыну крестителя Руси – Святославу Владимировичу, также не предпринимавшему попыток напасть на своих родичей:

Стополкъ же съ ѡканьныи и злыи оуби Стослава пославъ в горѣ Оугорьстѣи бѣжащю єму въ Оугры[121].

Здесь возникает несколько вопросов разного уровня, относящихся как к пространству текста, так и к пространству исторического факта. Почему именно Святослав, а не, скажем, его единокровные братья Мстислав или Судислав, оказывается столь желанной мишенью для убийц, что ради его умерщвления снаряжается специальная экспедиция в достаточно удаленные края? Почему в то же время рассказ о Святославе не становится предметом дальнейшей рефлексии ни в летописи, ни в агиографической традиции? Почему он целиком обойден вниманием канонизационной практики, чем его жизнь и смерть отличались от жития и кончины Бориса и Глеба?[122]

Окончательного ответа на эти вопросы не существует, тем более что летописные сведения о Святославе крайне скудны и не всегда надежны. Однако пытаясь в них разобраться, исследователь сталкивается с целым рядом дополнительных загадок, на этот раз загадок ономастических, самое существование которых, быть может, способно приблизить нас к пониманию причин столь странной посмертной судьбы этого князя.

Времена, когда Владимир Святой выбирал имена для своих сыновей, можно с некоторой долей условности назвать эпохой, когда Рюриковичи еще не были Рюриковичами, а вернее, еще не стремились осознать себя таковыми. Прибегая к подобной характеристике, мы, разумеется, не пытаемся оспорить летописную версию происхождения династии и не выражаем сомнения в том, что крестивший Русь Владимир был правнуком призванного из-за моря варяга Рюрика, но, скорее, хотим подчеркнуть некоторые весьма выразительные особенности его ономастической стратегии. В самом деле, ни одному из своих наследников Владимир – сколько мы можем судить по источникам – не дал ни имени этого своего прадеда (Рюрик), ни имени собственного деда (Игорь). Произошло это отнюдь не из-за недостатка «человеческого материала»: согласно летописи, у Владимира было по меньшей мере 12 сыновей, и, нарекая их, он существенно обогатил ономастический фонд династии. Семь из впервые введенных им в оборот антропонимов (Изяслав, Ярослав, Святополк, Мстислав, Всеволод, Борис, Глеб) закрепились в династии как минимум на два ближайших столетия. Они составляют треть от того весьма ограниченного набора собственно родовых имен, который считался пригодным для его потомков.

Тем более контрастным выглядит тот факт, что рядом с этими нововведениями не нашлось места именам Рюрик, Игорь (не говоря уже об Олег), которые наследникам Владимира потом придется припоминать заново. Для той древнесеверной перспективы, в которой существовал Владимир, правнук варягов, успевший в юности пожить на родине своих предков, сам по себе этот факт весьма удивителен – имена прямых родичей по мужской линии должны были бы в первую очередь появиться у его весьма многочисленного потомства. Не менее удивителен он и для русской династии или русской элиты, какими мы их знаем в XI–XII вв. Имя прадеда вполне естественно для повтора у правнука, достаточно вспомнить, например, новгородского и псковского князя Всеволода/Гавриила, которого его отец, Мстислав Владимирович, нарек княжьим именем в честь собственного деда, Всеволода Ярославича.

Однако, при всем своем новаторстве, революционером в области имянаречения Владимир все же не был. Действуя не вполне тривиально, князь продемонстрировал свою бесспорную принадлежность к традиции, предписывающей давать сыновьям имена прямых предков по мужской линии. Он пожелал воспользоваться самым главным из них – именем собственного отца, Святослава Игоревича[123]. Разумеется, подобный выбор совершенно естественен как для родового, так и для собственно династического обихода. Более того, коль скоро дед умер прежде, чем у него начали рождаться внуки, его имя с наибольшей вероятностью должно было достаться первому из них. В семье же Владимира происходит нечто куда менее однозначное.

Из тех сыновей, сведения о которых донесли до нас источники, Святослав, сын Владимира Святославича, заведомо не был самым старшим. Святополк и Изяслав явно появились на свет ранее, однако им от двухосновного дедова имени досталось лишь по одному элементу (свят– и слав– соответственно). Далее же порядок следования сыновей Владимира оказывается совсем уж неопределенным и гадательным, а точкой отсчета в нем поневоле предстает Ярослав Владимирович, Ярослав Мудрый, к 1030-м годам сосредоточивший всю власть над Русью в своих руках. При этом невозможно даже безапелляционно утверждать[124], был ли интересующий нас Святослав старше или моложе Ярослава, хотя последнее представляется более вероятным.

Так или иначе, с одной стороны, мы можем быть уверены, что «дедне» имя Святослав достается отнюдь не первенцу князя, а с другой – не менее очевидно, что использование такого имени как в общеродовом, так и, собственно, в династическом узусе – шаг особой семиотической значимости. Вообще говоря, неожиданные ономастические ходы средневековых династов часто связаны с некой новой перспективой, которую нарекающий стремится задать в истории собственной семьи. В свое время наречение первого Святослава, Святослава Игоревича, и маркировало подобного рода смену вех в семье пришлых варягов – родители со скандинавскими именами, Игорь и Ольга, дают своему сыну-наследнику славянское двухосновное имя, тем самым подчеркивая свое отделение от скандинавской родины и окончательное врастание в ту культурную среду, где их потомкам предстояло навсегда остаться и править[125].

В то же время, говоря об использовании деднего имени как такового, можно вспомнить, например, о выборе имен для сыновей Карла Великого. Известно, что Карл, сын Пипина Короткого, сначала передал отцовское имя своему первенцу, вошедшему в историю как Пипин Горбатый. Спустя некоторое время после развода с его матерью, заключения нового брака и появления в нем детей Карл пожелал иначе распределить наследование властных полномочий и переименовал в Пипина своего третьего сына, прежде нареченного Карломаном[126]. В данном случае стратегический замысел императора по перераспределению властных привилегий в целом удался – империя была разделена между малолетними сыновьями, Карлом, Карломаном/Пипином и Людовиком, а оставшийся не у дел Пипин Горбатый оказался участником разоблаченного заговора и был пострижен в монахи[127].

Разумеется, изменение династических приоритетов, маркируемое именами, не обязательно было столь кардинальным, далеко не всегда речь шла о том, что старшие сыновья непременно обделялись в пользу младших. Возвращаясь на русскую почву, уместно вспомнить, как Владимир Мономах, задавший с помощью родовых имен весьма престижные династические перспективы для своих детей от первого брака, нашел вполне нетривиальное решение, нарекая детей от другой жены, – он дает крестильные имена предков в качестве единственных, обозначая тем самым, что наследственные права им безусловно обеспечены, но и права их старших (единокровных) братьев нарушать не предполагается.

Существует целый ряд исследовательских построений, связывающих убийство Бориса и Глеба с тем, что Владимир задумал перестроить систему распределения власти между сыновьями и организовать ее не по простому принципу старшинства, а на каких-то иных, более сложных основаниях, согласно которым первое место отдавалось бы Борису, а не Святополку и не Ярославу. Однако, если вспомнить о том, сколь велика и разнообразна была семья Владимира, многочисленные отпрыски которого рождались как до, так и после его обращения и происходили от разных жен, то следует полагать, что на разных этапах своего правления он не раз пытался установить некий иерархический порядок наследования, руководствуясь тем, что представлялось наиболее актуальным в текущей ситуации.

Учитывая важность деднего имени как очень эффектного и эффективного инструмента десигнации, можно допустить, что его появление в семье как раз запечатлевает один из таких эпизодов династического планирования. Напомним, что Владимир начинал свое восхождение по династической лестнице как младший сын, да вдобавок еще и считавшийся бастардом. Нетрудно заметить, что важными вехами его княжеской карьеры (особенно вначале) служили – вполне в духе родовой архаики – матримониальные союзы. Насильно взяв в жены Рогнеду, он разом перехватил невесту своего старшего брата и приобрел целое княжество, прежде Рюриковичам не принадлежавшее. Захватив Киев, он заодно перехватил и «жену братню», супругу убитого им Ярополка, а христианство согласился принять лишь при условии брака с византийской порфирородной невестой. Признание им сыновей, рожденных от разных женщин, составляло, со всей очевидностью, ничуть не менее значимый элемент той программы, которая была призвана воплотить и продемонстрировать его династическую мощь. При этом по сути своей программа Владимира представляла собой причудливое смешение привычных категорий родового мира и лежащих за пределами этого мира потестарных устремлений.

По всей видимости, Святослав Владимирович был рожден и назван в ту пору, когда Владимир окончательно закрепился в Киеве и в полной мере наконец ощутил себя «правопреемником» своего отца Святослава Игоревича, способным легитимным образом распределять столы между своими потомками. В этой столь непросто давшейся ему роли единственного держателя отцовского наследия он приобрел символическое право использовать отцовское имя, и в то же время само это использование подчеркивало значимые династические перспективы, открывающиеся перед новым его обладателем.

Иначе говоря, нам представляется вполне вероятным, что юный Святослав хотя бы в какой-то момент мыслился как весьма значимый наследник Владимира, и его братья, да и все княжеское окружение, об этом знали. Решения такого рода могли быть не окончательными, долгое правление его отца, дальнейшее разрастание сложно устроенной княжеской семьи, не говоря уже о столь глобальном событии, как принятие христианства и крещение всей страны, предполагали некую корректировку династической стратегии князя. Тогда-то на первый план могли выдвинуться дети Владимира, появившиеся на свет в уже крещеной стране, – Борис, а заодно и его единокровный и единоутробный брат Глеб могли обрести некое новое символическое старшинство. Разумеется, будь их матерью византийская принцесса Анна, как считали некоторые исследователи (прежде всего А. Поппэ)[128], такое возвышение детей, зачатых в церковном браке с представительницей императорского дома, выглядело бы тем более закономерным. Однако если мы полагаемся на прямые указания источников, считающих, что братья происходили от неизвестной по имени «болгарыни», значимость того факта, что Борис оказался первым из наследников Владимира, рожденных им в новой жизни, не следует умалять.

Когда же Владимир, недолго проболев, умирает (1015 г.), по всей видимости, происходит то, что обычно случается после кончины правителя в отсутствие устоявшихся в течение многих поколений и однозначно определенных норм престолонаследия. В династической конкуренции в дело идет все – и привычное для традиции биологическое старшинство, и продемонстрированные в разное время замыслы и предпочтения покойного властителя. Биологическое старшинство оказывается категорией самой очевидной, и основная борьба разворачивается между Святополком и Ярославом, но ситуация противостояния к ней отнюдь не сводится. Каждому из двух старших братьев, не слишком любимых отцом, было важно не только устранить своего основного соперника, но и избавиться от тех, кто были следующими конкурентами в иерархической очереди, некогда заданной Владимиром. Иными словами, наибольшую угрозу представляли Борис и Святослав, их-то и надлежало устранить, как только представится возможность.

Возвращаясь к вопросу о том, почему лишь Борис и Глеб были прославлены как святые, а Святослав выпал из этого ряда, мы вступаем в область предположений куда менее доказуемых. Все наши последующие построения поневоле покоятся на более зыбких основаниях, нежели предшествующие, и мы отваживаемся на них лишь потому, что контраст в судьбах погибавших друг за другом сыновей Владимира оказывается весьма разительным и требующим объяснения. Разумеется, свою роль могло сыграть то обстоятельство, что Борис и Глеб происходили от одной матери, а Святослав от другой, но едва ли в андроцентрической родовой системе это обстоятельство само по себе могло играть решающую роль в деле их церковного прославления, тем более что никаких известий об участии загадочной «болгарыни» в канонизации ее сыновей ни в одном источнике не обнаруживается. Более того, в круге борисоглебских текстов нет никаких данных о том, что она была жива во время их кончины.

В то же время, как уже упоминалось, вся история династической войны Владимиричей не лишена некоего детективного подтекста. Борис и Глеб, равно как и Святослав, рассказ о кончине которого по понятным причинам несравненно лаконичнее, гибнут от рук тех, кто послан их убить, однако о том, кем был пославший, в русских и скандинавских источниках сохраняются диаметрально противоположные сведения. Если летописный сюжет о Борисе и Глебе и весь связанный с ним круг агиографических и богослужебных источников объявляет виновным Святополка, то повествование знаменитой «Пряди об Эймунде сыне Хринга», сохранившейся в составе «Книги с Плоского острова» (Flateyjarbók), сообщает, что инициатором убийства Бориса был Ярослав (Ярицлейв). Как известно, Эймунд, главный герой пряди, считается в ней непосредственным убийцей Бориса (Бурицлейва), совершившим это злодеяние со своими людьми тайно, под покровом ночи. Голову жертвы он привез Ярославу, которому служил и от которого намеревался получить плату за содеянное для себя и своих людей. Согласно тексту пряди, и год спустя в окружении Ярослава ходили смутные толки об этом братоубийстве, хотя никто не рискнул обвинить в нем князя напрямую, и обстоятельства дела были известны только тем варягам, которые оставались у него на службе[129]. Не останавливаясь подробнее на обсуждении этих двух свидетельств, по сей день вызывающих споры, подчеркнем, что в том противостоянии перспектив весьма значимой может оказаться и аргументация ономастического порядка.