Коллектив авторов

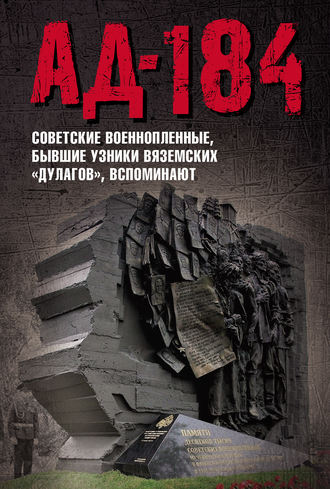

Ад-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов», вспоминают

Советские военнопленные в немецких концлагерях

Одной из наиболее трагичных страниц истории любой войны является, безусловно, судьба военнопленных. Тем более если эта война – мировая.

Еще на этапе планирования нападения на Советский Союз политическое и военное руководство фашистской Германии разработало документы, утверждающие режим содержания советских военнопленных, использование их бесплатного труда и недопустимость проявления к ним какой-либо гуманности. Согласно официальным приказам Верховного главнокомандования германских вооруженных сил и главного командования сухопутных сил (Oberkommando der Wehrmacht, далее – ОКВ, и Oberkommando des Heeres, далее – ОКХ), по отношению к военнослужащим Красной армии правомерным являлось безжалостное применение оружия. При малейшем подозрении на побег или сопротивлении немецкие солдаты обязаны были открывать по военнопленным огонь на поражение. Такие приказы усиливали произвол на оккупированных территориях и оправдывали гибель десятков тысяч военнопленных.

Вследствие всего этого советские военнопленные оказались исключены из правового пространства, из обязательных стандартов международного права относительно размещения, питания, медицинского обслуживания и физической неприкосновенности военнопленных. Пленные красноармейцы оказались практически беззащитными перед нацистским произволом, и их массовая гибель осенью-зимой 1941 г. стала следствием именно этих преступных приказов.

Делами военнопленных в германских вооруженных силах ведали ОКХ и ОКВ, а позднее и СС. На территории Германии этой проблемой частично занимались Имперская служба труда (RAD), в отдельных случаях также абвер, СД и гестапо. В ОКВ вопросами военнопленных ведало Общее управление вермахта под началом генерала Г. Рейнеке. В его состав входил отдел по делам военнопленных, который до начала 1942 г. возглавлял полковник Брейер. Из-за большого количества советских военнопленных этот отдел был позже преобразован в управление, которым руководили поочередно генерал-майор Гревениц и с 1 апреля 1944 г. генерал-майор Вестгофф. Оба одновременно выполняли функцию инспекторов лагерей военнопленных.

Советские военнопленные. Вязьма, октябрь 1941 г.

Вязьма, ноябрь 1941 г.

В компетенции ОКВ находились лагеря военнопленных, расположенные на территории Рейха, Генерал-губернаторства, «имперских комиссариатов» на Востоке (Украина и Остланд), в Норвегии, Бельгии, оккупированной части Франции и т. д. ОКХ несла ответственность за лагеря военнопленных на территориях, включавших оперативные районы, т. е. зону боевых действий вместе с прилегающей к ней тыловой зоной.

На территории ОКВ распределением, охраной и использованием труда пленных занимался Отдел по делам военнопленных, а с 1942 г. – начальник по делам военнопленных. Последнему подчинялись командиры военнопленных в отдельных военных округах Германии. В различных районах в их распоряжении находились окружные коменданты по делам военнопленных.

В прифронтовой полосе и оперативной зоне военнопленными занимались войска, находившиеся в подчинении ОКХ, в частности служба генерал-квартирмейстера, руководителем которой был генерал-майор Э. Вагнер. Ему подчинялись комендатуры, а тем, в свою очередь, – коменданты сборных и пересыльных лагерей. Структура и аппарат учреждений плена ОКХ в значительной степени соответствовали системе, сложившейся в ОКВ.

Структуру лагерей военнопленных составляли армейские и дивизионные сборные пункты (лагеря фронтовой зоны – «фронтлаги»), пересыльные или транзитные лагеря («дулаги» – сокращение от немецкого «Durchgangslager»), размещавшиеся обычно вблизи транспортных узлов, и стационарные лагеря («шталаги», носившие название «маншафтслаги» для рядового и сержантского состава и «офлаги» – для пленных офицеров). Концентрационные лагеря или лагеря смерти, куда направлялись лица, представлявшие, по мнению гестапо, опасность для немецкого государства, находились в подчинении СС.

Со сборных пунктов, организованных в непосредственной близости от линии фронта, военнопленных пешим порядком многие километры под конвоем гнали в транзитные лагеря. Лагеря эти – «дулаги» – чаще всего являли собой открытое пространство, огороженное колючей проволокой и не дававшее какого-либо укрытия от холодов и непогоды. Большая скученность, отсутствие регулярного питания и медицинской помощи приводили к высокому уровню смертности среди военнопленных. Помимо этого, специальные команды производили регулярную фильтрацию узников по национальному признаку, по принадлежности к командному и политсоставу, по физическому состоянию. Неблагонадежные немедленно уничтожались.

Всего за годы Великой Отечественной войны через систему немецких лагерей прошло, по немецким оценкам, до 5,7 миллионов советских военнопленных, а погибло в плену более 60% из них – 3,9 миллионов (по нашим данным, она завышена, поскольку включает в себя и сотни тысяч гражданских лиц). В приговоре Нюрнбергского военного трибунала над бывшими руководителями гитлеровской Германии такое, ни с чем несравнимое по жестокости обращение с советскими военнопленными было квалифицировано как преступление против человечности.

На территории Смоленской области в годы оккупации в 1941–1943 гг. фашистскими захватчиками было создано более 60 лагерей и других мест принудительного содержания советских военнопленных и гражданского населения.

На территории Вяземского мясокомбината в годы войны располагался «Дулаг-184». Фотография В. В. Зателепина. 30.04.2012

Одним из самых крупных немецких концлагерей стал пересыльный лагерь военнопленных «Дулаг-184» (Durchgangslager-184) в г. Вязьма, организованный на территории недостроенного в предвоенные годы авиационного завода. В 1945 г. здесь был организован действующий до настоящего времени мясокомбинат. Вяземский лагерь стал страшной «фабрикой смерти» не только для военнопленных, но и для гражданских лиц (в списках их помечали как цивильных), включая женщин с грудными детьми, детей, стариков. «Дулаг-184» существовал с октября 1941 г. по март 1943 г. Военнопленные продолжали поступать в лагерь почти до самого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 12 марта 1943 г.

Источники

1. Streit С. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1978.

2. Overmans R. Die Kriegsgefangenepolitik des Deutsches Reiches 1939 bis 1945 // Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bänd 9: Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945. München, 2005.

3. Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941–1944. München, 2008.

4 Полян П. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. 2-е изд. Москва, 2002.

5. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 томах. М.: Юридическая литература, 1987–1999.

М. Ю. Мягков, д. и. н.,

Научный директор Российского военно-исторического общества

Вяземские лагеря смерти – «дулаги» № 184, 230, 231

По материалам немецких архивов

Работая по поиску родственников погибших в Вязьме советских военнопленных, ежегодно организуя по несколько коллективных и индивидуальных поездок на места гибели и захоронений их родных, мы не предполагали, что не только «Дулаг-184», как транзитный лагерь, существовал в Вязьме. Ориентировались на Списки, констатирующие имена погибших, составленные главными врачами лазаретов «Дулага-184», захваченные Смершем 33-й армии после освобождения города советскими войсками. Кто-то из местных краеведов упоминал пересыльный лагерь № 230, но ни документов, ни четких воспоминаний и информации не было.

Огромную исследовательскую работу по выявлению лагерей военнопленных в Вязьме провел поисковик-волонтер из Германии Алексей Владимирович Кислицын, изучивший документы немецкого архива в ЦАМО РФ, бундесархива, имеющие прямое отношение к вяземским лагерям, дневники немецкого историка Хартмана, книги немецкого историка Дитера Поля «Управление Вермахта» и немецкого историка и писателя Пауля Коля, расследующего преступления Вермахта «Война немецкого вермахта и полиции 1941–1944 гг. Говорят выжившие советские граждане» (Der Krieg der deutschen Wehrmacht und der Polizei 1941–1944) и др. Исследование Алексея Кислицына, подтвержденное документами немецкой стороны, имеет большое значение для изучения трагедии Вяземского окружения, истории транзитных лагерей в Вязьме.

* * *

В ходе моего исследования выяснились практически забытые факты, что с октября 1941-го по март 1943 г. в Вязьме находилось как минимум три пересыльных (транзитных) лагеря – «дулага». В Вязьме они находились не одновременно, в разное время, и сегодня затруднительно сказать, был ли «Дулаг-184» самым крупным из них. Это связано с тем, что невероятно большая волна военнопленных прошла через Вязьму в конце 1941 года. «Дулаг-184» появился в Вязьме немного позднее, но находился в ней дольше всех.

В книге Пауля Коля прямо констатируется: «В Вязьме было три лагеря: „дулаги“ № 184, 230 и 231. „Дулаг-184“ был подчинен 3-й танковой армии. Организация Тодта брала из этого лагеря военнопленных для работ, но обходилась с ними настолько плохо, что почти все умирали от истощения. Только в сентябре 1942 г. в „Дулаге-184“ умирало в день от 50 до 60 военнопленных.

„Дулаг-230“ подчинялся 4-й танковой армии, а „Дулаг-231“ – 255-й пехотной дивизии…».

Вот как выглядят первые упоминания о лагерях.

Отчет командования тыловыми районами за октябрь 1941 г. содержит следующую информацию по упоминаемым лагерям района:

«Командующий тыловыми районами группы войск „Центр“

8.11.1941

‹…›

б) „Дулаги“ и армейские сборные пункты военнопленных на начало месяца:

„Дулаг-112“, Витебск;

„Дулаг-125“, Полоцк;

„Дулаг-126“, Смоленск;

„Дулаг-127“, Орша;

„Дулаг-130“, Рославль;

„Дулаг-131“, Бобруйск;

„Дулаг-155“, Боровуха;

„Дулаг-185“, Могилев;

„Дулаг-203“, Кричев;

„Дулаг-220“, Гомель;

„Дулаг-240“, Смоленск;

„Дулаг-231“, Борисов;

„Дулаг-314“, Бобруйск;

сборный пункт военнопленных 9, Борисов;

сборный пункт военнопленных 10, Невель;

сборный пункт военнопленных 19, Слуцк;

сборный пункт военнопленных 22, Бобруйск.

В течение месяца были перемещены:

„Дулаг-155“ в Рославль и подчинен 9-й армии;

„Дулаг-231“ в Вязьму и подчинен 4-й армии;

„Дулаг-314“ в Почеп;

сборный пункт военнопленных 19 в Унечу.

На начало октября в дулагах группы армий „Центр“ находилось 892 офицера и 89 258 солдат;

на конец месяца – 1321 офицер и 110 092 солдата.

В течение месяца из района было вывезено в стационарные лагеря 200 000 человек».

Итак, мы видим, что «Дулаг-231» находится на начало октября в Борисове, а затем в течение месяца в соответствии с документом перемещен в Вязьму.

Однако уже в следующем отчете – за ноябрь – ситуация сильно меняется. Приведем следующий отчет командующего тыловыми районами с указанием списков, номеров и перемещений пересыльных лагерей в ноябре 1941 года.

«Командующий тыловыми районами группы войск „Центр“

8.12.1941

Отчет о деятельности за период с 1 по 30.11.1941

1. Организация

а) Командующему тыловыми районами группы армий „Центр“ подчинены:

комендант военнопленных округа J полковник Маршалл;

комендант военнопленных округа К старший лейтенант фон Павел-Рамайнген;

комендант военнопленных округа Ρ полковник Майер.

б) Подчиненные „дулаги“, „шталаги“ и пункты сбора военнопленных на начало ноября:

„Дулаг-130“, Рославль;

„Дулаг-203“, Кричев;

„Дулаг-220“, Гомель;

„Дулаг-185“, Могилев;

„Дулаг-131“, Бобруйск;

„Дулаг-126“, Смоленск;

„Дулаг-240“, Смоленск;

„Дулаг-120“, Орша;

„Дулаг-125“, Полоцк;

„Дулаг-112“, Витебск;

пункт сбора военнопленных 10, Невель;

пункт сбора военнопленных 9, Борисов;

пункт сбора военнопленных 19, Унеча;

пункт сбора военнопленных 22, Бобруйск.

В течение месяца были ЗАНОВО созданы:

„Шталаг-VIH“, Борисов;

„Шталаг-313“, Витебск;

„Шталаг-341“, Могилев;

„Шталаг-353“, Орша;

„Шталаг-354“, Боровуха у Полоцка;

„Офлаг-XXIA“, Бобруйск.

Следующие дулаги переданы в распоряжение командующего тыловыми районами:

„Дулаг-121“, Смоленск;

„Дулаг-124“, Рудня;

„Дулаг-184“, Рудня;

„Дулаг-161“, Смоленск;

„Дулаг-230“, Смоленск.

Следующие лагеря были в течение месяца перемещены:

„Дулаг-230“ в Вязьму;

„Дулаг-231“ в Смоленск;

пункт сбора военнопленных 10 в Сычевку;

„Дулаг-155“ в Можайск и подчинен 4-й армии;

„Дулаг-240“ в Ржев и подчинен 9-й армии;

„Дулаг-127“ в Калугу и подчинен 4-й армии;

„Дулаг-124“ в Гжатск и подчинен 4-й танковой группе;

„Дулаг-184“ в Волоколамск и подчинен 9-й армии;

„Дулаг-161“ в Орел и подчинен 2-й танковой группе;

„Дулаг-112“ в Добрая у Малоярославца и подчинен 4-й армии;

пункт сбора военнопленных 9 в Можайск и подчинен 4-й танковой группе;

пункт сбора военнопленных 19 в Михайловский и подчинен 4-й танковой группе;

„Дулаг-185“ в Орел и подчинен 2-й танковой группе.

2. Состав и применение:

на начало ноября в лагерях группы армий „Центр“ находилось 2521 офицер и 177 604 солдата;

на конец ноября – 4484 офицера и 183 909 солдат;

из них применялись в работах на начало ноября 32 996 человек;

на конец ноября – 50 029 человек.

Из района в течение ноября было отправлено в стационарные лагеря 5353 офицера и 108 305 солдат».

Мы видим, что «Дулаг-184» находится в Рудне, «Дулаг-231» – в Смоленске, хотя должен был перебраться в Вязьму, и только «Дулаг-230» переведен в Вязьму.

По поводу «Дулага-231» – некоторое время он все же был в Вязьме и был маршем переведен обратно в Смоленск. Это еще предстоит изучить. Что же известно о лагерях, располагавшихся в Вязьме?

«Дулаг-231» в Вязьме

Согласно справочнику «Лагеря советских военнопленных в Беларуси» (Минск, 2004), «Дулаг-231» появился в июле 1941 г. География его пребывания крайне обширна:

Белоруссия: г. Борисов, Волковыск (бывшие военные казармы за городом), Докшицы, Поставы;

Литва: г. Вильнюс;

Россия: г. Вязьма, ст. Евдаково, пгт Касторное Курской области, п. Курск (транспортировочный пункт), Миллерово, Смоленск, Щигры (транспортировочный пункт);

Украина: г. Волчанск, пгт Ковяги Харьковской области. (Приложение: Донесение Смерша 33 армии).

О размещении в Вязьме «Дулага-231» известно, что в беседе с П. Колем директор Дома культуры г. Вязьма (1985 г., фамилию не установили) сообщила, что «в Вязьме между высокими деревьями находится современный машиностроительный комбинат. Рабочие и служащие (военнопленные) проходили через его ворота. В годы войны здесь был „Дулаг-231“, в котором умерли и замерзли 14 тысяч человек. После освобождения лагеря находили трупы с выколотыми глазами, отрезанными носами и ушами, разбитыми головами и отрезанными половыми органами. И в самом городе находили трупы местных жителей с отрезанными носами и ушами, выколотыми глазами и содранной кожей на груди и спине…» (Источник: книга Пауля Коля «Война немецкого вермахта и полиции 1941–1944 (воспоминания выживших)» (Der Krieg der deutschen Wehrmacht und der Polizei 1941–1944)).

На территории завода в настоящее время поставлена часовня. Места захоронений узников не выявлены.

Поскольку известно, что управление лагерем лежало на 255-й пехотной дивизии Вермахта, мы обратились к документам этой дивизии.

Из документов дивизии видно, что 14 ноября 1941 г. 255-я пехотная дивизия еще находится в дер. Приселье.

И только 16 ноября 1941 г. приказы идут уже из Вязьмы.

Буквально на следующий день в документах дивизии упоминается создание лагерей, сборных пунктов и лазаретов для военнопленных:

«255-й дивизией были переняты или созданы заново:

Лагеря военнопленных в Вязьме („дулаг“), Ярцево, Дурово, Кардымово.

Сборные пункты военнопленных – в Холме, Сычевке, Белом.

Лазареты для военнопленных – в Курбатово (28 км западнее Холма) и Волково (северо-западнее Вязьмы)».

Папка с немецкими документами. ЦАМО РФ

В отчете отмечается, что «в селах вокруг Вязьмы еще большое количество раненых русских солдат, перепись и обеспечение которых сильно затруднены. Перевозка этих раненых в большой лазарет военнопленных сейчас готовится. Количество военнопленных при прочесывании составило 1 294 человека. На участке III вокруг Воскресенского в последнее время все больше красноармейцев самостоятельно сдается в плен. Однако все равно часто их приходится брать с боем и отправлять в плен.

Регистрация и перепись трофеев проходит по плану».

Колонна военнопленных. Вязьма, 1941 г

В этот же день командованием дивизии был написан отчет о состоянии лагеря в Вязьме:

«Отчет командования 255-й дивизии.

„Положение в лагере 231“.

В результате моего сегодняшнего посещения пересыльного лагеря „Дулаг-231“ были обнаружены следующие проблемы: военнопленные, число которых, не считая тяжелораненых, около 7 000 человек, помещены в недостроенные помещения фабрики, которая спасает их от дождя. Тем не менее они никак не защищены от холода. Многометровые высокие и широкие оконные проемы не имеют ни стекол, ни даже рам. Дверей в этом строении также нет. Военнопленные, которые при таком способе размещения, ничем не отличающемся от простого размещения в поле, исключая тех, кто умирает от истощения, ежедневно сотнями умирают от обморожений и холода. Комендант лагеря объясняет отсутствие каких-либо строительных действий для улучшения содержания военнопленных тем, что все дерево, привезенное на закрытие проемов, как и сами оконные рамы, были военнопленными вырваны и сожжены для согрева.

Для того чтобы хоть как-то исправить положение, предлагаю: При помощи специально созданных команд и транспорта, который я запросил у легкой разведколонны, ежедневно военнопленным подвозить дрова. Весь состав противотанкового и арт. батальонов брошен на прочесывание города с целью сбора кровельного железа, щитов, бензиновых бочек для закрытия проемов здания и создания печек. Кроме того, есть пустая котельная, в которой можно разместить 800 военнопленных. Для снижения смертности создать патрули из 40 русских лагерных врачей, которые должны постоянно обходить лагерь и контролировать состояние военнопленных. В случае если они не будут выполнять свой долг – строго наказывать. Поскольку мой предыдущий опыт говорит, что подобные мероприятия не всегда выполняются с должной скоростью и ответственностью, но тем не менее с пониманием важности исправления ситуации, прошу оказать мне в проведении мероприятий по возможности помощь и поддержку».

О положении в «Дулаге-231» пишет также в книге «Управление Вермахта» немецкий историк Дитер Поль:

«В Вязьме практически не осталось местного населения – все бежали; вместо них в городских районах разместился вермахт. Там также был расположен „Дулаг-231“. Военнопленные только частично могли располагаться на территории завода. Остальные были просто под открытым небом, что влекло за собой быструю смерть от обморожений. Обеспечение лагеря было ужасное. Особенно не хватало транспорта, чтобы обеспечить даже минимальные рационы питания. Свекла и картофель если и доставлялись, то в замороженном состоянии. В конце октября 1941 года в лагере содержалось 27 тысяч военнопленных, а к началу ноября – 34 тысячи красноармейцев. Несмотря на постоянную отправку военнопленных в стационарные лагеря и уходящие колонны, количество военнопленных в этом лагере было слишком большим. Ежедневно умирало от 60 до 100 военнопленных, что составляло примерно 2 процента. Ответственный за лагерь, командующий тыловым районом, многократно жаловался на плохое обеспечение лагеря. Неоднократно в связи с безнадежным положением военнопленные пытались бежать из лагеря. Только дикой стрельбой и расстрелами охрана добивалась того, чтобы военнопленные оставались в лагере. Даже местная комендатура взбунтовалась – было открыто расследование военной прокуратуры против коменданта лагеря. На этом примере командование группы войск констатировало, что жизнь военнопленного красноармейца больше ничего не стоит».

Майор Йоханнес Гутшмидт в течение войны был комендантом нескольких лагерей.

Гутшмидт прошел всю войну с Советским Союзом. Тот факт, что у него был и опыт войны на западе, делает вопрос еще более интересным. В Советском Союзе он в качестве коменданта двух «дулагов» познакомился с тремя крупнейшими республиками. Сначала с Белоруссией и Россией, а с сентября 1942 г. и с Украиной.

В конце ноября 1941 г. Гутшмидт был переведен в Смоленск в тыловой район сухопутных войск, где он должен был в принципе перенять 231-й «дулаг». В связи с непонятной военной ситуацией новый лагерь был еще в Вязьме и должен был позже перевестись обратно в Смоленск.

Вот что он пишет в своем дневнике, приведенном в книге немецкого историка Хартмана:

«„Дулаг-231“ в соответствии с записями в журнале главнокомандующего сухопутными силами генерала Шенкендорфа 20.11.1941 был инспектирован им лично. Позже пришел мой предшественник по „Дулагу-231“ и последователь по „Дулагу-203“ майор фон Штитенкрон. Ему показали крайне грубое письмо главнокомандующего, потому что у Штитенкрона в Вязьме умерло 4 тысячи военнопленных.

Три дня спустя Шенкендорф провел закрытое совещание, на котором среди прочего поднимался вопрос высокой смертности советских военнопленных… „Я инициировал дело военного трибунала для того, чтобы расследовать преступную халатность в отношении военнопленных!“»

Впоследствии, несмотря на преступную деятельность, многотысячные человеческие жертвы среди военнопленных и гражданского населения, начальник лагеря майор фон Штитенкрон был оправдан венским военным трибуналом…

По содержанию документов видно, что немецкая сторона на самом высоком уровне ставила вопрос о ненадлежащем содержании военнопленных. Происходило это не из человеческой жалости: основной функцией «дулагов» Вязьмы, как и всех транзитных лагерей, была передача военнопленных в живом виде дальше на запад, использование их как рабочей силы. Поэтому немецкое руководство и обвиняло начальство пересыльных лагерей в разгильдяйстве. Но лагеря Вязьмы своим невыносимым положением пленников удивляли даже видавших многое проверяющих.

14 февраля 1940 года Герберт Бакке, статс-секретарь министерства продовольствия и сельского хозяйства рейха, объявил на генеральном совете, что нынешняя ситуация с обеспечением продовольствием ставит под угрозу само существование рейха. Решить проблему планировалось путем национал-социалистической политики уничтожения. План во всей своей страшной форме развернулся сначала в Польше, а позже на оккупированных территориях Советского Союза и в концентрационных лагерях.

По плану Бакке, городское население оккупированных территорий практически лишалось продовольствия, а сельское население получало его контролируемо в минимальном объеме. Экстремальная смертность миллионов советских людей была частью плана, и голод был важнейшей частью оккупационной кампании.

И если на оккупированных территориях развернуть план Бакке по тотальной экспроприации продовольствия для контролируемого снижения количества населения не удалось в силу отсутствия ресурсов для жесткой продовольственной блокады, то в концентрационных лагерях политика уничтожения путем снижения рационов была развернута в полном объеме. Результатом этого плана стала смерть сотен тысяч военнопленных.

23 числа 255-ю пехотную дивизию срочно двигают дальше, и она передает лагерь 84-му пехотному полку 102-й пехотной дивизии. В частности, в приказе в пункте 6 сказано: «„Дулаг-231“, Вязьма, будет переподчинен командованию лагерей. Пехотный полк 84 предоставляет силы для охраны лагеря. Полевое командование 749 помогает в обеспечении лагеря. 10.7.1941 „Дулаг-231“ – г. Волковыск, по состоянию на 12.9.1941 „Дулаг-231“ расположен в г. Борисов, на 18.11 он в Вязьме».

Далее Вязьма в дневниках Гутшмидта упоминается 2 февраля 1942 г.: «Мы подозреваем, что в ближайшее время может быть удар по Смоленску. Мой „дулаг“ должен создать два пункта на дорогах из Рославля и перейти туда. Кроме того, мы должны организовать оборону лагерей»

И только 29–30 апреля 1942 г. майор Гутшмидт стал комендантом лагеря. Чуть позже лагерь был переведен в подчинение группы армий «Дон» и появился в Миллерово, но это совсем другая история…

«Дулаг-230» в Вязьме

Согласно немецким документам и свидетельствам очевидцев, в октябре-ноябре 1941 г. в северной части Вязьмы немцами был создан еще один лагерь военнопленных – «Дулаг-230», постоянно действующий, находящийся вблизи железнодорожной станции (на немецкой карте 1942 г. он обозначался как Nord-Bahnhof – «Северный вокзал»). Это был большой лагерь.

Сохранились свидетельства о преступлениях фашистов в этом лагере в период его пребывания в Вязьме. В октябре 1941 г. в «Дулаге-230» (Вязьма) в ходе проверки, проведенной офицером Абвера, было обнаружено 200 евреев и 50–60 политруков. Все они были переданы айнзацкоманде. Через несколько дней там же было найдено еще 40 евреев и 6–8 политруков – всех расстреляли.

В оперативном рапорте № 149 айнзацгруппы «В» начальнику службы безопасности в Берлин от 22 декабря 1941 г. говорится, что «…в лагере военнопленных в Вязьме выявлено и расстреляно 117 евреев».

По свидетельству местных жителей, в настоящее время в районе Еврейского кладбища в Вязьме существует братская могила военнопленных и местных жителей, погибших в лагере 230.

«Дулаг-230» подчинялся 4-й танковой армии (Pz. О. К. 4). Все военнопленные, взятые в плен частями этой армии, собирались в малых приемных пунктах и переправлялись в Вязьму в пересыльный лагерь «Дулаг-230», а потом дальше в стационарные лагеря.

Количество военнопленных, прошедших через «Дулаг-230», – судя по документам – огромно. Около двухсот тысяч человек.

В папке с материалами 4-й танковой армии о количестве военнопленных записи велись по дням. Так, например, с 1-го по 3 октября 1941 г. в плен частями 4-й танковой армии было захвачено 1500 человек. До 7 октября пленных было уже 9500 человек, а дальше количество плененных непомерно растет. В документах указано, что всего за 4 дня, с 7-го по 10 октября, взято в плен 48 600 человек. На 30 марта 1942 года общее количество военнопленных, попавших в плен начиная с 1 октября, составило 188 992 человека. В этих цифрах учтены только «трофеи» 4-й танковой армии. Колонны военнопленных безостановочно брели в глубь оккупированной территории.

Как и «Дулаг-231», «Дулаг-230» постоянно менял свое местонахождение. Вот отчет о положении в «Дулаге-230», который был опубликован в книге «Преследование и уничтожение европейских евреев национал-социалистической Германией. 1933–1945» (Т. 7. СССР и оккупированные территории / авторы: Берт Хоппе и Хильдрун Гласc).

Документ хранится в Бундесархиве.

Отчет о положении в «Дулаге-230» в Вязьме и «Дулаге-124» в Гжатске:

«Отчет о посещении коменданта района J по вопросам военнопленных [Отто Маршалл][89], записал Фиш, текст составлен после 18 января 1942 г. – черновик [на оригинале рукописные пометки и изменения].

Касательно посещения „дулагов“ в Вязьме и Гжатске 17-го и 18 января 1942 г. полковником Маршаллом и лейтенантом Фишем в качестве офицера генштаба.

В „Дулаге-230“, Вязьма, по информации офицера лагеря капитана Айхлера [вероятно, Арно Айхлер – Arno Eichler, 1899 г. р.] установлено:

1. Общее количество военнопленных – 5 000, в лазарете 3 500, неработоспособных – 800, транспортабельных – 1 300-1 400; 6 случаев тифа в лазарете. Смертность 60-100 ежедневно. В качестве охраны – 55 человек охранников и 30 украинцев.

2. Зимнее обеспечение отсутствует. Лагерь не снабжается со стороны армии и предоставлен самому себе на обеспечение из местных возможностей. Лагерь самостоятельно вымолачивает и мелет муку.

3. 77 врачей 18 января 1942 г. будут отправлены в тыл армии.

4. Калорийная ценность, которую должен получать военнопленный согласно приказу Верховного Командования, руководству лагеря передана не была. По позднейшему разъяснению майора фон Вельтцина выяснилось, что этот приказ был передан только в отдел снабжения.

[Речь идет о приказе верховного командования сухопутных сил 960 Nr I/36 761/41 касательно обеспечения советских военнопленных, подписанном Вагнером 2.12.1941. находится в архиве BarchRH 3/379. Военнопленные умирали от голода. С декабря 1941 года в связи с нехваткой рабочих рук был принят приказ, регулирующий довольствие военнопленных.

Вольфганг фон Вельтцин, род. 1889, служащий. В качестве офицера резерва после начала войны – командир батальона. Позднее служил по вопросам военнопленных. В конце войны подполковник, начальник 3-й группы (рабочие и транспорт) при главнокомандующем запасными войсками и военнопленными. После войны – бизнесмен в Херфорде.].

5. Офицер контрразведки капитан Бернштайн сообщил, что с начала существования лагеря выявлено 200 евреев и 50–60 политруков и передано в СД. Его личной работой выявлено около 40 евреев и 6–8 политруков… Среди врачей и переводчиков евреев не выявлено.

Последующий опрос коменданта лагеря майора фон Вельтцина и адъютанта капитана Рознера [Альфонс Рознер] подтвердил эти данные и далее:

6. Обеспечение солдат и офицеров вермахта в „дулаге“ в будущем из Смоленска еще более проблематично, чем до сих пор из Вязьмы.

7. Для „дулага“ с 14.11.1941 ответственным является генерал-лейтенант Брандт, комендант маленького тылового района Вязьма. Майор фон Вельтцин получил от генерал-лейтенанта Брандта следующие инструкции: после отправки собранных в Вязьме 9000 раненых будут выделены поезда для отправки здоровых военнопленных. Больные останутся с врачами в соотношении 1:100, санитарный персонал и сестры остаются в Вязьме.

8. Лагерь готов к перемещению. Горючего достаточно. По приказу маршем выдвинутся по старой почтовой дороге (не по основному шоссе передвижения) в Дорогобуж.

4000 больных, вероятно, пока останутся.

9. Армейский пункт сбора военнопленных номер 9 находится свободным, и без применения в данный момент в Вязьме. Ответственные – 4-я танковая армия.

10. Управлению лагеря не хватает связи с соседними „дулагами“ и не доходят приказы вышестоящих служб.

11. „Дулаг-230“, вместе с заместителем коменданта лагеря капитаном Кроппом идет пешим маршем в Смоленск. Оттуда планируется железнодорожный транспорт.

Информация о Гжатском лагере военнопленных:

В „Дулаге-124“, Гжатск, (офицеров не было) унтер-офицер Коберштайн представился заместителем. Внутренний лагерь недостаточно оборудован для жилья. Идет строительство в соответствии с нормами. Гестапо и полиция постоянно приводят из закрытой прифронтовой зоны боеспособных мужчин от 16 до 65 лет. В общей сложности до сих пор собрано 300–400 гражданских военнопленных.

Дальнейшее обращение к адъютанту – старшему лейтенанту доктору Шмальфусу [Доктор Ханнес Шмальфус, род. 1893, торговец и филолог, 1919 – один из основателей „Стального шлема“, 1933 – НСДАП, 1937 – вступление в СС, служил в рейхсканцелярии, до апреля 1942 – адъютант в „Дулаге-124“, в сентябре 1942 – заместитель коменданта Гжатска, с июня 1943 в верховном командовании вермахта, организовал в 1943 г. „чистки“ в „дулаге“ Павлоград, при которых было расстреляно 80 военнопленных] в качестве заместителя находящегося в отпуске коменданта майора доктора Лозе в здании комендатуры лагеря на территории лагеря показало следующее:

1. Общее количество военнопленных и гражданских пленных – 2 440; трудоспособных – 1 400; в лазарете – 114; в рабочих командах – 882; 40 литовских охранников; охрана днем 1:9, ночью 1:18.

2. „Дулаг“ не получает никакого армейского обеспечения и питается из местных источников. Найденные запасы ржи в лагере выбиваются и мелятся. Запасов ржи в лагере сейчас 200 центнеров, и их хватит на 3000 военнопленных на 28 дней. Военнопленный получает в день 300 г хлеба, 150 г конины и 100 г ржаных отрубей.

3. Приказы отдает присутствующее в этом месте командование 4-й танковой армии. По запросу у капитана Кауфмана из штаб-квартиры 4-й танковой армии подтвержден приказ больных военнопленных отправить из региона, чтобы не тратить на них еду.

4. Отправка раненых самолетами позволяет „дулагу“ постоянно заниматься очисткой от снега роллбана и его обслуживанием.

5. Расстояние от „дулага“ до передней линии фронта сейчас около 90 км.

6. Старший лейтенант Шмальфус составил памятку, которая должна быть размножена и распространена между другими лагерями [памятка не сохранилась]».

«Дулаг-184» (Durchgangslager-184)

В документах бундесархива обнаружен паспорт «Дулага-184».