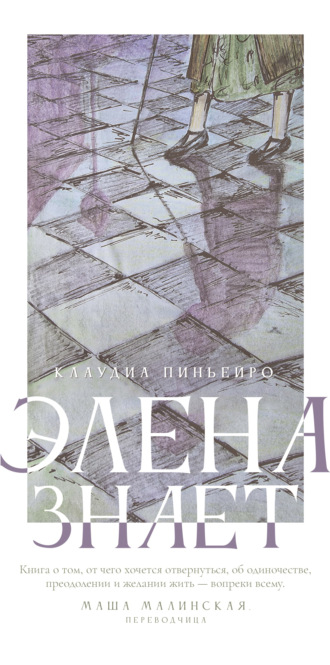

Клаудия Пиньейро

Элена знает

Посвящается моей матери

Теперь, сказал он, он истинно знает ту, которую, живя с ней бок о бок, несомненно, любил, но не знал. Человек способен по-настоящему быть вместе с другим лишь после его смерти, когда другой оказывается внутри первого.

Томас Бернхард. Помешательство

Бетонная постройка – не более чем карточный домик. Достаточно одного меткого порыва ветра.

Томас Бернхард. Тьма

I

Утро

(вторая таблетка)

1

Поднять правую ногу, хоть на несколько сантиметров оторвать ее от земли, перенести вперед так, чтобы она хоть немного обогнала левую, и опустить. Вот и всех дел, думает Элена. Она думает, но, несмотря на команды, отдаваемые мозгом, правая нога не двигается. Не поднимается. Не переносится вперед. Не опускается на пол. Не двигается, не поднимается, не переносится, не опускается. Это все ее задачи – но она их не выполняет. Тогда Элена садится и принимается ждать. Она у себя на кухне. Ей нужно успеть на десятичасовой поезд до Буэнос-Айреса; одиннадцатичасовой ей уже не годится, потому что таблетку она приняла в девять, так что она думает, точнее знает, что ей нужно успеть на десятичасовой, дождаться только, пока таблетка заставит ее тело подчиниться приказам мозга. Осталось немного. Одиннадцатичасовой не годится, потому что к тому времени эффект леводопы ослабнет и почти исчезнет, а сама она будет в том же состоянии, что и сейчас, но без надежды, что леводопа вскоре подействует. Леводопа – так называется вещество, которое начнет циркулировать по ее венам, когда таблетка подействует. Элена давно уже выучила это название. Леводопа. Так ей сказали, и она сама записала название на бумажке, потому что знала, что не сможет разобрать почерк врача. Она ждет, пока леводопа всосется в кровь и начнет циркулировать по венам. Ждет, сидя на кухне у себя дома. Сейчас она может только ждать, это единственное, что ей остается. Она перебирает в голове названия улиц, перечисляет их про себя – от первой до последней, а потом в обратном порядке. Лупо, Морено, Двадцать Пятого Мая, Митре, Рока. Рока, Митре, Двадцать Пятого Мая, Морено, Лупо. Леводопа. От станции ее отделяет всего лишь пять кварталов, это не так уж много, думает она, мысленно перебирает названия и ждет. Пять улиц. Пять улиц, по которым она, как бы ни старалась, пока что не может пройти, но может повторять про себя их названия. Сегодня она надеется никого не встретить по пути, чтобы никто не стал расспрашивать о ее здоровье или приносить запоздалые соболезнования по случаю смерти ее дочери. Каждый день объявляется кто-нибудь еще, кто не смог быть на прощании или на похоронах. Или не осмелился. Или не захотел. Когда человек умирает так, как умерла Рита, все вокруг воображают, что приглашены на похороны. Вот поэтому десять часов – плохое время, думает Элена: по пути к станции ей придется пройти мимо банка, а сегодня как раз выдают пенсию, и, значит, она наверняка столкнется там с кем-то из знакомых. А может, и не с одним. Банк открывается только в десять, когда ее поезд уже подойдет к станции, а сама она с билетом в руке шагнет к краю платформы, чтобы войти в вагон, но по пути на станцию, Элена знает, она непременно увидит очередь из пенсионеров, которые будто боятся, что пенсионных денег на всех не хватит. Она могла бы миновать банк, сделав крюк в один квартал, но этого Паркинсон ей не простит. Так называется ее болезнь. Элене давно известно, что теперь не она отдает приказания разным частям своего тела, к примеру ногам. Теперь приказания отдает Он. Или Она. Элена спрашивает себя, как правильно называть Паркинсона, «Он» или «Она»: хотя само имя звучит как мужское, это все-таки болезнь, а слово «болезнь» женского рода. Как и «немочь». Как и «неволя». В конце концов Элена решает, что будет называть Паркинсона «Она», потому что, размышляя о Паркинсоне, она всегда думает: «Что ж за сука-болезнь». А сука – это она, а не он. Уж извините за такие выражения. Она. Доктор Бенегас много раз объяснял Элене, но она все никак не может понять; точнее, она понимает, что с ней, потому что болезнь эта угнездилась прямо у нее внутри, но вот слов, которые говорит доктор, она не понимает. В первый раз вместе с ней пришла Рита. А теперь Рита мертва. Доктор сказал тогда, что Паркинсон – дегенеративное заболевание клеток нервной системы. Им обеим это слово совсем не понравилось. Дегенеративное. Ни ей не понравилось, ни дочери. Доктор Бенегас наверняка это заметил, потому что сразу попытался разъяснить им, что он имел в виду. Он сказал: это болезнь центральной нервной системы; дегенеративная – значит, что она приводит к мутации или к изменениям в нервных клетках, и в результате они перестают вырабатывать дофамин. Тогда-то Элена и узнала, что, когда ее мозг приказывает телу двигаться, приказ этот доходит до адресата, только если дофамин доставит его по назначению. Дофамин – он как гонец, подумала она в тот день. Так и вышло, что Паркинсон стал «Ею» или «сукой-болезнью», а дофамин – гонцом. А от мозга какой прок, думает Элена, если ноги его не слушаются. Он как свергнутый император, который все никак не поймет, что лишился власти. Или как голый король из сказки, которую она читала Рите, когда та была маленькой. Свергнутый император, голый король. И Она – не Элена, а сукаболезнь, – и гонец, и свергнутый император. Элена перебирает их имена, как только что перебирала названия улиц, отделяющих ее от станции; слова эти ждут вместе с ней. И она перебирает их – от первого до последнего, а потом задом наперед. Голый король ей не нравится, потому что он голый. Лучше уж свергнутый император. Она ждет, повторяет, объединяя слова в пары: сукаболезнь и гонец, гонец и император, император и сука-болезнь. Элена предпринимает еще одну попытку, но ноги по-прежнему не слушаются, точнее не слышат, они глухи к приказам мозга. Ее ноги оглохли. Элене хотелось бы на них наорать, эй, ноги, давайте уже, пошевеливайтесь. Ух и наорала бы она на них, а ну шевелитесь, черт вас побери, но она знает, что это не помогло бы, потому что ее голоса ноги тоже не слышат. Поэтому она не кричит, а выжидает. Повторяет слова. Улицы, короли и снова улицы. Она включает в свою мантру и новые слова: дофамин, леводопа. Она догадывается, что дофаили допа— это одинаковая часть обоих слов и означает в них одно и то же. Но это лишь догадка, она не уверена, и вот она повторяет эти слова заплетающимся языком, и ждет, и не возражает против этого ожидания, ей нужно только, чтобы прошло время, чтоб таблетка растворилась и леводопа начала циркулировать по ее телу, добралась бы до ног, и те наконец поняли бы, что должны начать движение.

Элена волнуется, и это плохо, потому что, когда она волнуется, лекарство действует медленнее. Но она не может ничего с собой поделать. Сегодня она разыграет свой последний козырь и попытается выяснить, кто убил ее дочь. Она поговорит с единственным в мире человеком, которого, быть может, сумеет убедить ей помочь – в обмен на прощение давнего, почти забытого долга. Элена попытается взыскать этот долг, хотя Рита, если б была жива, конечно, стала бы возражать. Жизнь, мам, это не сделка, некоторые вещи мы делаем просто потому, что так нужно, потому что так велит Господь. Что ж, будет непросто, но она попытается. Женщину, которую она ищет, зовут Исабель. Элена не уверена, что Исабель ее вспомнит. Вряд ли. А вот Риту она помнит, каждое Рождество посылает ей открытку. Она, наверное, не знает, что Рита умерла. Если никто не рассказал ей, если она не прочла единственный некролог, который дали в газету спустя два дня после похорон от имени приходской школы, в которой работала Рита (администрация и преподаватели, ученики и их родители вместе с Эленой в столь тяжелый момент), если сегодня Элене не удастся ее найти, в декабре Исабель пришлет открытку умершей и пожелает ей счастливого Рождества и Нового года. Риту она помнит, а вот Элену нет, думает Элена, конечно нет. А даже если б и помнила, Исабель все равно бы ее не узнала – совсем скрюченную, в теле старухи, она ведь выглядит куда старше своих лет. В этом и состоит ее задача, думает Элена: объяснить, кто она такая и зачем приехала. Рассказать о Рите. О ее смерти. Как бы там ни вышло, Элена расскажет ей то немногое, в чем уверена. Элена знает, где найти Исабель, но не знает, как туда добраться. Она отправится туда, куда под Ритиным руководством сама отвезла Исабель двадцать лет назад. Если Элене повезет, если Исабель не переехала или не умерла, как ее дочь, там она ее и найдет, в старом доме в Бельграно, за тяжелой деревянной дверью с коваными бронзовыми украшениями, рядом с приемной врача. Элена не помнит названия улицы, а если бы она не забыла вопроса, который ей задала тогда Рита (ты когда-нибудь слышала об улице Борца за Независимость, мам?), она бы помнила. Скоро она узнает это название: она помнит, что улица эта находится в паре кварталов от проспекта, что идет вдоль всего Буэнос-Айреса от Ретиро до Хенераль-Пас, возле небольшой площади и железной дороги. Поездов они не видели, но слышали шум, и Рита спросила, что это за ветка, а Исабель не ответила, потому что плакала. В этот раз, чтобы понять, как туда добраться, Элена отправилась в ремисерию 1 на углу. Ее открыли несколько лет назад на месте бывшей пекарни, где Элена покупала хлеб насущный для своей семьи с тех самых пор, как сразу после свадьбы переехала в этот район, и до того дня, когда хлеб сменился автомобилями. Тамошний водитель не знал, извините, я тут недавно, сказал он и спросил у хозяина. Он повторил слова Элены, так и сказал: проспект, который вдоль всего Буэнос-Айреса от Ретиро до Хенераль-Пас, около железной дороги, – и хозяин ответил ему: Либертадор, – и Элена сказала: да-да, Либертадор; он сказал – и она сразу вспомнила, а оттуда до Бельграно, до небольшой площади. Ольерос, сказал другой водитель, который только вошел, вот насчет этого я уже не уверена, ответила Элена, Ольерос, убежденно повторил водитель, но она не помнила названия улицы, зато помнила деревянную дверь, и кованые бронзовые украшения, и Исабель, и – немного – ее мужа. Отвезти вас? – спросили они, но Элена сказала, нет, это далеко и дорого, она лучше поедет на поезде, а если сил у нее не останется и тело откажется спускаться в метро, она возьмет такси от Конститусьон. Мы недорого возьмем, сказал хозяин, нет, спасибо, ответила она, а можем и в долг, я лучше на поезде, сказала Элена, чтобы не длить спор, не люблю быть в долгу, но там нет рядом метро, сеньора, есть, Карранса, но оттуда же еще десять кварталов, если будете брать такси, смотрите, чтоб не наматывали круги, таксисту сразу скажите – прямо по Девятого Июля до Либертадор, а оттуда снова прямо до Ольерос, нет, поправил шофер, который знал те места, Либертадор потом переходит в Фигероа Алькорта, так что перед планетарием пускай свернет налево, дальше до памятника испанцев 2, а потом пускай опять выезжает на Либертадор, либо перед планетарием, либо у Палермского ипподрома, добавил хозяин, главное – не давайте им наматывать круги, точно не хотите, чтоб мы вас отвезли? Элена молча вышла: она уже ответила раньше. Слишком тяжело ей давалась каждая мелочь, чтобы дважды отвечать на один и тот же вопрос.

Конститусьон, Девятого Июля, Либертадор, Фигероа Алькорта, планетарий, памятник испанцев, Либертадор, Ольерос, деревянная дверь с бронзовыми украшениями, дверь, Ольерос, Либертадор, Девятого Июля, Конститусьон. Туда-сюда, туда-обратно. Она не помнит, куда в этой мантре нужно поставить ипподром. Погоди-ка, думает она и снова перечисляет улицы. Пять улиц, что отделяют ее от станции, и еще другие, которых она не знает или не помнит, улицы, которые нужны ей, чтобы взыскать долг, о котором вспомнила поневоле. Свергнутый император. Сука-болезнь. Элена пытается сидя поднять правую ногу, и нога, не отпираясь, приподнимается. Элена знает: она готова. Она кладет обе ладони на бедра, составляет ступни вместе так, чтобы в коленях образовался прямой угол, потом закидывает правую руку на левое плечо, а левую руку – на правое, начинает раскачиваться тудасюда, ловит импульс и встает. Так ее заставляет вставать доктор Бенегас, когда она приходит к нему на прием. Она знает, что это сложно, но старается делать так почаще, тренируется, чтобы быть готовой к следующему осмотру. Ей хочется впечатлить доктора Бенегаса, показать ему, на что она способна, вопреки тому, что он сказал ей в их последнюю встречу за пятнадцать дней до Ритиной смерти. Перед стулом, с которого только что встала, Элена поднимает правую ногу, проносит ее в воздухе вперед, за левую, хоть на несколько сантиметров, чтобы это движение можно было счесть шагом, потом опускает, и наступает черед левой ноги делать все то же самое, ровно то же самое. Подняться, перенестись вперед в воздухе, опуститься. Подняться, перенестись, опуститься.

Вот и все. Вот в этом сейчас состоит ее задача. Идти вперед, чтоб успеть на десятичасовой поезд.

2

Рита умерла вечером, собирался дождь. На полке в ее комнате стояла стеклянная фигурка морского котика; когда влажность воздуха приближалась к ста процентам, котик становился сиреневаторозовым, и было ясно: ливня не избежать. Таким он был в день ее смерти. Рита купила его летом в Мар-дель-Плата. Они с Эленой поехали в отпуск, как делали раз в два года. Каждый четный год они летом ездили отдыхать, пока болезнь Элены не превратила ее движения в жалкие потуги. По нечетным годам оставались дома, а деньги пускали на хозяйственные дела, покраску дома или неотложный ремонт: подлатать прохудившуюся трубу, выкопать новую выгребную яму, когда хлорка покончит с червями, дырявившими земляные стенки старой, купить новый матрас. В последний нечетный год Элене с Ритой пришлось поменять на полу заднего двора чуть ли не половину плиток, приподнятых корнями дерева, которое им даже не принадлежало: соседская мелия коварно пробралась на их территорию, презрев забор.

На время отдыха они сняли двухкомнатную квартиру на улице Колон; в одном квартале от их дома проспект начинал взбираться на холм и дальше спускался к морю. Рита спала в спальне, а Элена – в столовой-гостиной, ты так рано встаешь, мам, лучше тебе спать возле кухни, чтоб меня не будить. Как обычно по четным годам, Рита отметила в газете объявления, предлагавшие квартиры им по карману, чтобы потом выбрать ту, чьи хозяева живут поближе: так не нужно тащиться далеко, чтобы заплатить и забрать ключи. В конце концов, все они примерно одинаковые: плюс-минус одна тарелка, обивка кресел – такие вещи не влияют на впечатление от отдыха. Рита с Эленой вместе поехали договариваться с хозяевами. Они в любом случае сняли бы эту квартиру, но попросили посмотреть фотографии, и хозяева показали – потом оказалось, что фотографии имели мало общего с реальностью, например, на них не фигурировала грязь. Но и это не страшно: когда ее тело еще было в силах, Элене нравилось убираться, это ее успокаивало, и даже боли в спине чудесным образом проходили. За один вечер квартира изменилась: вроде все как прежде, только чисто. На пляж они не ходили: слишком жарко, слишком много народу. Рита не любила таскать c собой зонтик, а Элена не отваживалась даже ступить на песок, не заручившись местом в тени. Но все равно им удавалось сменить обстановку, и это было хорошо. Они спали чуть дольше обычного, завтракали свежеиспеченными круассанами, готовили много свежей рыбы и каждый вечер, когда солнце пряталось за многоквартирными домами, выходили прогуляться по бульвару. Шли с юга на север прямо по набережной, а потом возвращались с севера на юг по дорожке вдоль проспекта. И ругались. Они ругались каждый вечер. По любому поводу. Тут важна была не тема, а выбранная ими манера общения, и за этим спором всегда стоял другой, что тайно зрел внутри каждой помимо их воли. Он был больше любой темы любого разговора. Каждое брошенное слово будто хлыст: вначале била одна, потом другая, удар за ударом. Каждая обжигала тело соперницы словами, будто кожаным ремнем. Ни одна не признавала собственной боли, они лишь наносили удары. До тех пор пока одна из них, как правило Рита, не покидала поле боя, испугавшись скорее собственных слов, чем испытанной или причиненной боли. Тогда она отставала на пару метров и шла позади, бормоча что-то себе под нос.

Рита увидела морского котика в первый день отпуска в магазинчике, торговавшем бусами из ракушек, пепельницами в виде башни Торреон-дель-Монхе, шкатулками с инкрустацией, штопорамифигурками, витые стержни которых располагались ровно в причинном месте у мальчика, священника или гаучо (ни одна из них не осмеливалась взглянуть на эти фигурки), и подобными сувенирами. Рита замерла у витрины и, постучав по стеклу ногтем со свежим маникюром, заявила Элене: перед отъездом я куплю себе такого. «Предсказывает погоду: голубой – солнце, розовый – дождь», – гласила приклеенная к стеклу бумажка – заглавные буквы, выведено от руки синей ручкой. Элена возражала: зачем тебе эти глупости, не трать деньги, не так легко они тебе достаются. Я хочу себя порадовать, мам. Вкус у тебя совсем атрофировался. Об атрофиях лучше не будем. И правда, атрофии пусть занимают твоего дружка из банка. У меня, по крайней мере, есть мужчина, который меня любит. Что ж, дочка, если это делает тебя счастливой. Непросто быть счастливой рядом с тобой, мам, бросила Рита, полагая, что это последний удар, и, сделав несколько чересчур длинных шагов, оставила ее позади. Элена следовала по намеченному дочерью пути, держась на должном расстоянии, и лишь несколько шагов спустя вновь занесла хлыст. С таким характером, дочка, ты никогда не будешь счастливой. Знаешь, мама, от плохого семени не жди доброго племени, парировала Рита, и обе умолкли. Возле отеля «Провинсиаль» они свернули на юг. Прогулка, обмен ударами, отдаление – и, наконец, молчание. Менялись слова и поводы для ссор, но тон и распорядок были неизменны. Больше о котике не упоминали, но однажды вечером, проходя мимо ракушечно-сувенирного магазинчика, Элена рассмеялась и сказала: не хочешь привезти штопор-священника отцу Хуану? Дочь смеяться не стала. Ты просто чудовище, мам.

Незадолго до конца двухнедельного отпуска Рита, как и собиралась, купила котика-предсказателя погоды. Она расплатилась наличными. У Риты была карта, которую ей выдали в школе, когда решили официально оформить и стали платить зарплату на сберегательный счет, но она никогда не носила карту с собой: боялась грабителей. Она попросила хорошенько завернуть котика, чтобы не разбился. Вместо оберточной бумаги продавец взял пластик с пузырьками, которые Рита стала потихоньку лопать один за другим. В автобусе котик ехал по-королевски, заняв почетное место у нее на коленях. Элена хранит его до сих пор, как хранит все Ритины вещи. Она сложила все в картонную коробку, которую ей подарил сосед, от двадцатидевятидюймового телевизора. Сосед вынес ее на улицу, чтобы забрал мусорщик, а Элена попросила разрешения взять ее себе. Для Ритиных вещей, сказала она, и сосед тут же протянул ей коробку, молча, но как бы принося соболезнования. Он даже помог ей затащить коробку в квартиру. Элена сложила туда все. Все, кроме одежды: одежду она оставить не смогла, та все еще хранила запах Риты, запах ее дочери. Одежда всегда хранит запах умершего, Элена знает, хоть она и перестирывала ее тысячу раз разным мылом. Не определенных духов, не дезодоранта, не белого мыла, которым ее стирали, пока была жива та, что ее носила. Не запах дома, не запах семьи – одежда Элены пахнет иначе. Запах умершего, пока он еще был живым. Запах Риты. Невыносимо было чувствовать этот запах и знать, что Рита не появится вслед за ним. Так было и с запахом Элениного мужа, но тогда она и подумать не могла, насколько больнее, когда умерший – это твой ребенок. Так что одежду она в коробку не положила. И в церковь не понесла – не хватало только, чтоб однажды на углу появился Ритин зеленый свитер, согревающий чужое тело. Элена сложила одежду в кучу на заднем дворе и сожгла. Чтобы поджечь ее, потребовалось четыре спички. Первыми загорелись капроновые колготки, огонь расплавил их, превратил в синтетическую лаву; потом запылало и все остальное. Среди золы остались лишь косточки лифчика, какие-то крючки и застежки, молнии. Всю эту мешанину Элена ссыпала в мусорный мешок и вынесла на улицу, чтобы забрал мусорщик. Одежда не отправилась в коробку соседа. Зато туда отправились туфли, пара новых шерстяных перчаток, которые ничем не пахли, старые фотографии, Ритина записная книжка, документы, все, кроме удостоверения личности – его следовало передать похоронному бюро, – ежедневник, банковские карточки, незаконченное вязание, фотография из местной газеты, на которой в школьном дворе запечатлены все учителя в день открытия здания средней школы, Библия с дарственной надписью от отца Хуана – да пребудет слово Божье с тобой, как было с твоим отцом, – очки для чтения, таблетки от щитовидки, открытка с изображением святого Экспедита, которую ей подарила школьная секретарша, когда Элене никак не начисляли пенсию, вырезка из газеты, вышедшей в день, когда родилась дочка Исабель. «Исабель и Маркос Мансилья имеют счастье сообщить о рождении дочери Марии Хульеты, Буэнос-Айрес, двадцатое марта 1982 года». Объявление было вырезано вручную, старательно, по контуру. Папка с открытками, которые Мансилья присылали им каждое Рождество. Коробка от конфет в форме сердечка: конфеты подарил ей друг из банка, а теперь вместо шоколада в коробке хранились осиротевшие гофрированные бумажки и ворох писем; Элена не отваживалась прочесть их, но не из уважения к секретам дочери, а ради себя самой, чтобы не узнать деталей этой истории, которых она всегда предпочитала не знать. Возможно, в отдельных случаях это может доставить матери пускай запретное, но все же удовольствие – прочесть письма, которые возлюбленный написал ее дочери, думает Элена. Удостовериться в том, что дочь выросла, стала женщиной, и притом желанной, что она исполнит предназначение своего вида – родиться, вырасти, размножиться и умереть, – что оставит свой след в мире. Элена смотрит на письма и спрашивает себя, почему ей пришло на ум это слово. Оставит свой след. Оставит потомство. Это был не их случай. К моменту их встречи Рита давно не была юной девушкой в ожидании суженого, да и Роберто Альмада даже много лет назад не был завидным женихом. Оба были безнадежны, оба в любовных делах лишь проигрывали, точнее, даже не пробовали играть в эти игры, а лишь смотрели с галерки. С точки зрения Элены, на этом этапе было бы достойнее вовсе не ввязываться в игру. Но Рита решила сыграть, а ведь сама Элена в ее возрасте уже овдовела. Элена подозревает, что игры эти были весьма невинны – поцелуи, неловкие обжимания на площади в час, когда солнце скрывается за памятником национальному флагу, или дома у Роберто, пока его мать не вернется из парикмахерской. Что бы там между ними ни происходило, Элена предпочитает ни о чем не знать, она не хочет читать об этом в письмах, ее больше пугают слова, которые Роберто писал в ответ ее дочери, чем то, чем они вместе занимались. Потому-то она не стала развязывать ленту, завязанную бантиком, не выпустила на свободу эти бумаги, полные слов. Она взяла их в руки лишь для того, чтобы вновь положить в коробку из-под конфет, а ее сунула в другую коробку, ту, что отдал ей сосед. Элена сложила туда все, что осталось после смерти Риты – после того, как огонь унес ее запах.

Все, кроме морского котика. Котикапредсказателя погоды она поставила в столовой на буфет между телефоном и радио, но чуть впереди, чуть ближе к краю – вот так же, на должном расстоянии друг от друга, держались Рита и Элена после каждой ссоры. На видное место. Чтобы видеть его каждый день и никогда не забывать: вечером, когда умерла Рита, собирался дождь.

3

Элена движется к станции. До станции всего пять кварталов. Вот что ее ждет. Вот что у нее впереди. Но сейчас – думать только о безотлагательных задачах. Пройти пять кварталов, уголком глаза найти в кассе открытое окошко, произнести:

«Пласа-Конститусьон, туда и обратно», – открыть кошелек, вытащить монеты, без сдачи, точную сумму, которую она отложила накануне вечером, протянуть руку, дождаться, пока кассир заберет монеты и положит ей на ладонь билет, крепко, чтобы не уронить, сжать эту бумажку, которая позволит ей проделать намеченный путь, сунуть ее в карман жакета, а потом, удостоверившись, что билет не потеряется, спуститься по лестнице, держась за перила, если получится, с правой стороны, потому что правая рука лучше левой подчиняется приказам мозга, спуститься по ступенькам, свернуть налево, пройти по туннелю, не обращая внимания на запах мочи, въевшийся в стены, в потолок и пол, по которому тащится Элена, на тот самый кислый запах, который она ощутила, впервые спустившись в этот туннель, когда для того, чтобы ходить, ей еще не были нужны таблетки, когда она еще ничего не знала ни о свергнутых императорах, ни о гонцах, она водила Риту по туннелю за руку, когда та была девочкой, а потом, когда Рита выросла, шла на пару метров впереди нее, этот запах мочи, от одной мысли о котором начинает щипать в носу, Элена всегда закрывает рот и крепко сжимает зубы, чтобы не наглотаться этого запаха, и, не разжимая зубов, обходит женщину, которая предлагает чеснок и перец, и парня, который торгует пиратскими дисками, которые ей не на чем слушать, и девушку, которая продает брелоки с разноцветными огоньками и будильники, которые звонят, пока Элена идет мимо, и мужчину с ампутированными ногами, который протягивает ладонь так же, как она протягивала несколько минут назад в кассе, еще раз свернуть налево, подняться на то же число ступенек, на которое она только что спустилась, и наконец выйти на платформу. Но все это, Элена знает, она сможет проделать лишь после того, как оставит позади пять кварталов, отделяющих ее от станции. Пока что она прошла лишь один. Кто-то с ней здоровается. Непокорная шея, которая позволяет ей глядеть лишь под ноги, не дает посмотреть, кто это. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, вот как называется поработивший ее мускул. Тот, что тянет ее голову вниз. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, – сказал ей доктор Бенегас, а Элена попросила записать название на бумажке – только большими буквами, доктор, а то я ваш почерк не разберу, – чтобы не забыть, чтобы знать имя своего палача, раз уж лицо его закрыто капюшоном, чтобы упоминать его в своих мантрах. Тот, кто с ней поздоровался, продолжает путь, а Элена, хоть и косится уголком глаза, не узнает удаляющейся от нее спины, но все же говорит «добрый день», потому что тот сказал ей «добрый день, Элена», а раз он знает ее имя, значит, заслуживает приветствия. На первом перекрестке она ждет, пока проедет машина, а потом переходит. Из-за склоненной головы она видит только потрепанные шины, которые приближаются, проносятся мимо и удаляются. Она спускается с тротуара, быстро делает несколько коротких шажков, волоча подошвы по раскаленному асфальту, поднимается на тротуар следующего квартала, на мгновение, на одно лишь мгновение останавливается передохнуть, а затем продолжает путь. Несколько шагов спустя по черно-белой шахматной клетке под ногами Элена понимает: она проходит дом акушерки. Рита никогда больше не ступала на эту клетку с тех пор, как узнала, что в этом доме делают аборты. Никакая она не акушерка, мама, а убийца детей. Кто тебе сказал? Отец Хуан. А ему-то откуда знать? Он исповедует весь район, мама, еще бы он не знал. А ему не положено разве хранить тайну исповеди? Он же не сказал, кто делал аборт, сказал только, где их делают. А это не входит в тайну исповеди? Нет. Кто тебе сказал, что нет? Отец Хуан. Раньше Элена, следуя за дочерью, тоже не ступала на шахматную плитку, они переходили дорогу и шли по другой стороне улицы, а потом переходили обратно, будто плитка могла заразить их чем-то нехорошим или сделать их соучастницами убийств, будто ступить на нее – грех. Но Риты больше нет, кто-то убил ее, Элена знает, хоть все и твердят, что это не так, и даже из уважения к ее памяти Элена не может себе позволить совершить такой маневр, чтобы продолжить традицию, заведенную умершей дочерью. Вот здесь, на этом тротуаре, Рита познакомилась с Исабель, думает она, с женщиной, которую она сегодня едет искать. Она впервые связала одно с другим и ступает на шахматную плитку спокойно и твердо, будто наконец обнаружила смысл в этой клетке, которую ее дочь столько раз проклинала. Пройдя второй квартал, она задумывается. Если идти прямо, ей останется всего лишь три квартала до станции, до окошка, в которое нужно будет сказать: «До Пласа-Конститусьон, туда и обратно», – но этот путь ведет ее мимо дверей банка, там сейчас выдают пенсию, а значит, вполне вероятно, она кого-то там встретит, и этот ктото наверняка примется выражать соболезнования, и ей придется задержаться, и тогда она точно опоздает на десятичасовой поезд. А если обходить банк, придется прибавить к маршруту лишних три квартала, что значило бы просить у болезни слишком многого. Элена не любит у Нее одалживаться. Не нужно никаких поблажек: иначе потом Она заставит Элену заплатить за них сполна. Элена знает. Элена знает Ее почти так же хорошо, как знала собственную дочь. Вот сука эта болезнь. Раньше, когда ей только-только стало тяжело влезать в левый рукав жакета, когда она еще не слышала о мадопаре и леводопе и ее приволакивающая ногу походка еще не обрела имени, когда шея еще не вынуждала ее вечно смотреть себе под ноги, – уже тогда она старалась не ходить мимо банка. В те времена не было риска нарваться на знакомых с их соболезнованиями; она это делала, чтобы избежать встречи с Роберто Альмадой, другом Риты, сыном парикмахерши. Он мой парень, мама, в твои годы парня быть не может, а как я, по-твоему, должна его называть? Роберто – и все, этого вполне достаточно. Но на сей раз у нее нет сил. Шагая по серой плитке, самой крупной и блестящей на ее маршруте, Элена понимает, что проходит мимо банка. Плитка с высокой проходимостью, Элена, производится у нас, а по качеству не хуже итальянской, – Роберто заводил свою пластинку всякий раз, когда в разговоре всплывала эта тема. Он работал в банке с восемнадцати лет. Элена краем глаза видит сбоку линию ботинок, которые выстроились в очередь у дверей банка. Хозяев ботинок Элена видит лишь до колена. Ей не попадаются на глаза ни кроссовки, ни джинсы. Лишь изношенные мокасины, эспадрильи да одна туфля без задника, обхватывающая перебинтованную до щиколотки ступню. И ноги – фиолетовые, отечные, исчерканные венами, все в пигментных пятнах и родинках. Стариковские ноги, думает она, ноги стариков, которые боятся, что кончатся деньги. Она не смотрит: боится узнать кого-то и шагает, не останавливаясь. Когда очередь заканчивается, линия ботинок слева исчезает и она наконец чувствует себя в безопасности, до нее вдруг доносится: