Кирилл Разлогов

Строение фильма

Паноптикум

В культуре прошлого есть зоны, всегда находившиеся в центре внимания, – для европейской истории это, например, такие аристократические искусства, как живопись или поэзия. Но есть и периферийные области, куда входят, например, все ярмарочные развлечения. Их история уходит глубоко в прошлое, но, в отличие от высоких искусств, образцы популярной культуры вспоминаются реже, как бы «с трудом», в придаточном предложении. В «Волшебной горе» Томаса Манна герой мимоходом сравнил пациентку туберкулезного санатория с «восковой фигурой, которую он когда-то видел в паноптикуме, – в груди был механизм, заставлявший ее дышать». Что это за «паноптикум» и откуда образ дышащей восковой фигуры? Паноптикум – это собрание курьезов и чудес, представленных или с помощью живых «образцов», или посредством восковых копий, часто – с встроенным механизмом для простейших движений.

Музеи-паноптикумы путешествовали из города в город на протяжении нескольких столетий и в качестве популярного развлечения прекратили свое существование в эпоху, когда зарождалось киноискусство. Этот эволюционный сдвиг хорошо отпечатался в памяти режиссера Е. А. Иванова-Баркова. В его мемуарах есть сцена, где он шестилетним мальчиком (это было в 1898 году) стоит перед строящимся балаганом и предвкушает: «Искусно сделанные из воска в натуральную величину египетский фараон Рамзес II, римский император Нерон, библейская Юдифь с головой Олоферна, Наполеон, фельдмаршал Суворов и другие подобные деятели, одетые в исторические костюмы, в мундиры с орденами и лентами, будут стоять как живые, вызывая почтительную боязнь. Еще более впечатляющими будут русалка, умирающий галл и спящая молодая женщина, которой снится кошмар – сидящая у изголовья обезьяна. Все они будут в отдельной комнате, сплошь затянутой черным бархатом. У женщины будет шумно вздыматься полуобнаженная грудь. Обезьяна будет тянуться к ее горлу косматыми лапами, а русалка, помещенная в большой стеклянный аквариум, будет шевелить рыбьим хвостом и медленно поворачивать на зрителя лицо с томными зелеными глазами».

Шестилетний Иванов-Барков в тот год обманулся в своих ожиданиях: вместо привычного паноптикума в балагане показали новинку – «сине-ма-то-граф, тьфу ты Господи, и не выговоришь». Но кинематограф, как выяснилось позднее, отменил искусство паноптикума не окончательно. Паноптикум вымер как вид, как форма зрелища, но все его мотивы и сюжеты кино не только переняло, но и отшлифовало, возвело в ранг высокого искусства. Вспомним хотя бы Кинг-Конга, фильм о страшной обезьяне, влюбленной в девушку-блондинку. Кинематограф оказался устройством, способным запечатлеть не только окружающую действительность, но и порождение воображения человека XVII столетия.

Камера-обскура

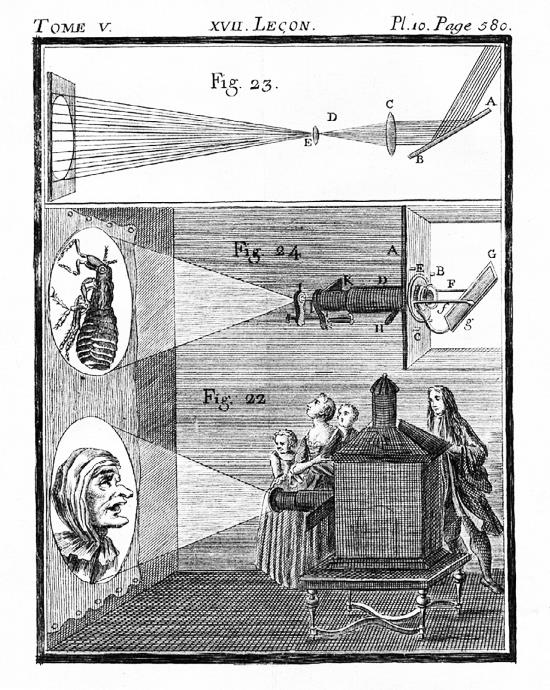

В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» есть такое описание: «Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всего всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет». Ученым этот оптический эффект был известен задолго до Гоголя – с XVI века. Для его наблюдения сооружались помещения, называвшиеся «камера-обскура» (буквально – «темная комната»). В «дыру» для луча вставляли выпуклую линзу – и перевернутая миниатюра окружающего ландшафта вставала с головы на ноги. Так родился кинозал – задолго до рождения кинематографа (ил. 3).

3. Прародитель кинозала. Зрители, сидящие в темном помещении камеры-обскуры, видят на «экране» изображение чертика (начало XVII века)

В XVIII веке придумали миниатюрный вариант «камеры-обскуры» – было в моде маскировать его под книгу и даже встраивать в рукоятку от трости. Линзу такой «книги» можно было направить на пейзаж и наблюдать миниатюрный отпечаток этого пейзажа на полупрозрачном экранчике «обложки». В XIX веке изобрели светочувствительные пластинки, и миниатюрная «камера-обскура» превратилась в фотоаппарат.

Волшебный фонарь

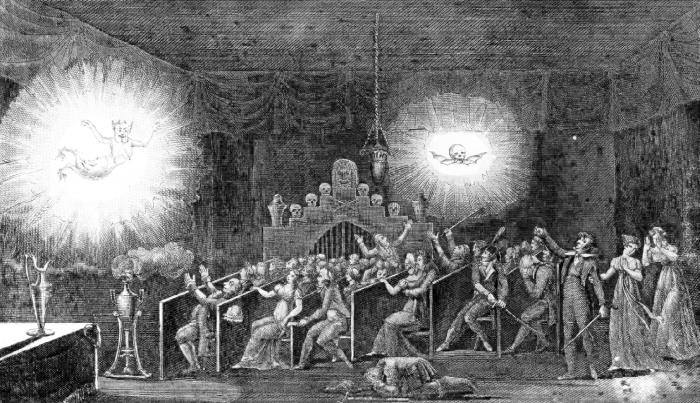

Волшебный фонарь – почти то же, что современный диапроектор. Этот прибор (он назывался «латерна магика») был изобретен в XVII веке. Тогда же, передвигая пластинку перед окуляром, попытались простейшим способом воспроизвести сюжет (ил. 4). Уже в XVIII веке додумались посадить на стекло живую муху (ил. 5), а в XIX веке русский журнал «Волшебный фонарь» рекламировал специальную кювету со стеклянными стенками, куда предлагалось помещать «насекомых, инфузорий, червей и проч.». Отброшенные на экран лучом «волшебного фонаря», тени огромных тварей «производят на аудиторию сильное впечатление», писал журнал, и советовал: добавьте в кювету каплю кислоты и понаблюдайте за сильным оживлением на экране, которое напомнит вам о бренности нашего бытия.

Кстати, в четверостишии, которое приписывают персидскому поэту Омару Хайяму, похожая мысль уже промелькнула:

Этот мир – эти горы, долины, моря —

Как волшебный фонарь словно лампа – заря.

Жизнь твоя – на стекле нанесенный рисунок,

Неподвижно застывший внутри фонаря.

4. Картинки «волшебного фонаря» воспроизводили не только отдельные «виды», но и сюжеты

В культуре XIX века экран «волшебного фонаря» сделался символом всего мимолетного – «суеты сует». Почему именно экран? Дело вот в чем: для человека докинематографической эпохи чудом было не столько изображение, исходящее из «волшебного фонаря», сколько способность этого изображения исчезать. К картинам на полотне европеец тех лет был привычен, но он привык и к тому, что нарисованное изображено навсегда. Здесь же подрывалось именно это свойство картины – ее закрепленность во времени и пространстве. Центральным сюжетом для «волшебных фонарей» сделались привидения, духи и черти, уж очень легко было закрыть объектив рукой или сменить картину (ил. 6) Появление и исчезновение изображения стало основным фокусом лантернизма (так называли искусство диапроекции), а молчаливая белизна экрана в перерывах между картинами представала как нечто загадочное. В литературу XIX века образ «волшебного фонаря» вошел как метафора преходящего. Уже в стихотворении Державина «Фонарь» каждая строфа, посвященная отдельной картине, начинается словами:

«явись! и бысть!»

а заканчивается:

«исчезнь! – исчез!»

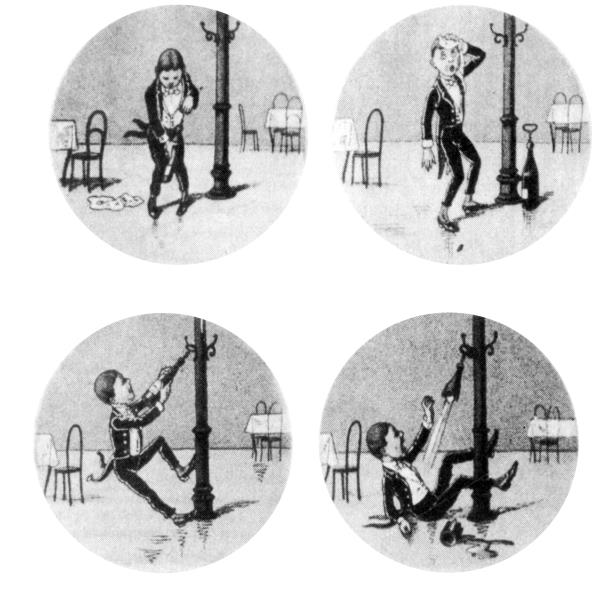

5. «Волшебный фонарь» развлекательный и познавательный, вверху – «сцена» из жизни насекомых

6. Излюбленный сюжет «волшебного фонаря»

Этой традиции придерживался и Пушкин. По наблюдению другого русского поэта, В. Ф. Ходасевича, в пушкинских стихах метафора «волшебный фонарь» связывается с представлением «о свете и тени, о сновидении, о заре, горящей – и угасающей, об исчезновении таком же внезапном и непонятном, как и появление».

Научные игрушки

А. С. Вознесенский, впоследствии известный сценарист русского кино, в возрасте семнадцати лет напросился на беседу со Львом Толстым. Это было в 1897 году, а двадцать лет спустя Вознесенский признался, что от этой встречи в его памяти удержалась лишь одна деталь: «Пуще всего меня заинтересовала штучка, которую Лев Николаевич взял со стола и перебирал пальцами во все время беседы… Это была крохотная книжечка, которую Лев Николаевич придерживал левой рукой за корешок, большим же пальцем правой руки он заставлял быстро переворачиваться все странички ее, и от этого балерина, изображенная на страничках, медленно поднимала и потом опускала ногу». Такая игрушка называлась фолиоскопом и принадлежала к обширному семейству оптических приборов, носивших имена с похожими окончаниями: зоотроп, фантаскоп, стробоскоп, тауматроп, праксиноскоп. Все они тем или иным способом передавали движение, точнее, создавали иллюзию движения. Но прелесть такой игрушки составляла даже не сама иллюзия, а загадочность, необъяснимость того, как неподвижное на глазах приобретало подвижность.

А. Л. Пастернак, брат поэта Бориса Пастернака, вспоминал о поразившем их в детстве альбомчике-мутоскопе: «Борис тщился понять тайну альбомчиков; мы подолгу рассматривали в отдельности кадры… В конце концов мы приходили к выводу, что зримое нами во всем в природе движение – в натуре так же, как в альбомчиках, – состоит из непрерывности цепи бесчисленного количества отдельных частиц движения, запечатленных на фотографиях, и еще большего числа не попавших, по быстроте, в объектив».

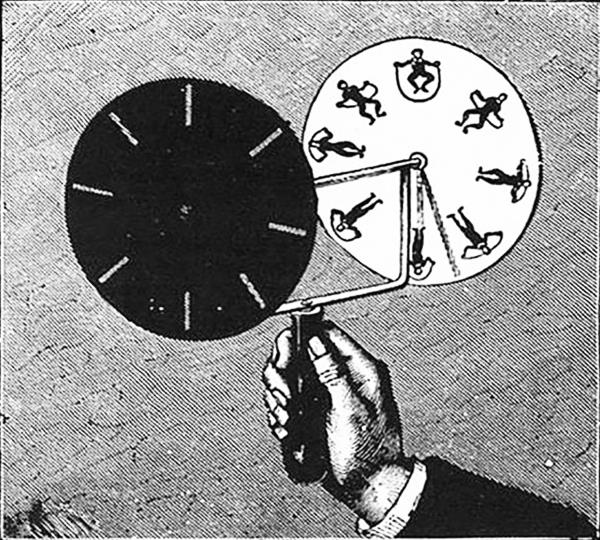

На ил. 7 читатель увидит один из первых оптических приборов этого типа. Как он работает? В 1859 году французский поэт Шарль Бодлер, рассуждая о влиянии игрушек на детей, взялся объяснить его устройство:

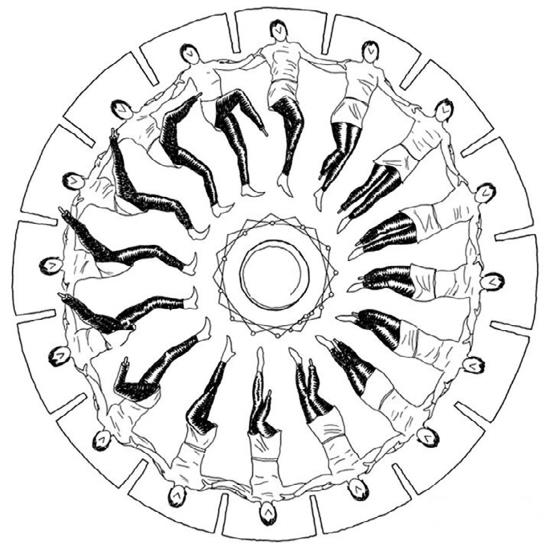

7. «Колесо жизни» изобретателя Плато (1832)

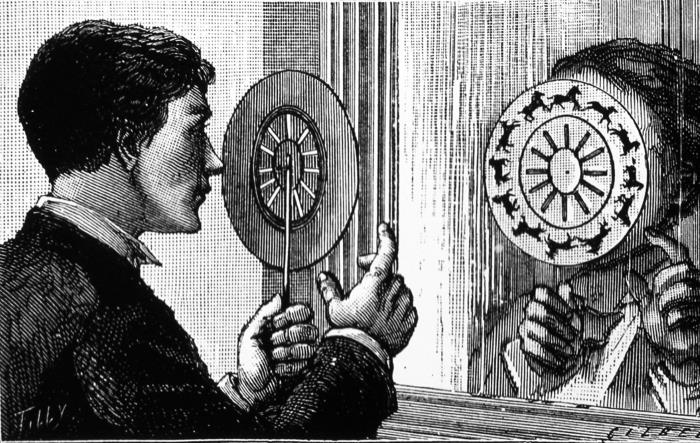

«С недавнего времени входит в моду игрушка, о ценности которой я не берусь судить. Я имею в виду научную игрушку. Ее главный недостаток – высокая цена. Но она может доставить продолжительное удовольствие и развить в ребенке вкус к удивительному и чудесному. К таким игрушкам принадлежит стереоскоп, заставляющий плоское изображение стать более объемным. Он известен уже несколько лет. Менее известно другое, хотя и более давнее изобретение – фенакистоскоп. Представим, что какое-нибудь движение – например, танцовщицы или прыгуна – разделили или разложили на определенное количество поз. Представим себе, что каждая из этих поз – двадцати, если угодно, – представлена одной фигурой – жонглера или танцовщицы и что все они нарисованы по периметру картонного круга. Прикрепите этот круг, а также другой, в котором на равном расстоянии проделано двадцать маленьких окошек, к оси на конце деревянной ручки… Двадцать фигурок, представляющих собой разложенное движение одной фигуры, отражаются в зеркале, напротив которого вам следует стать. Держите глаз вровень с отверстиями и придайте кругу быстрое вращательное движение. Быстрое вращение превратит двадцать отверстий в одно. Через него вы увидите в зеркале двадцать отраженных танцующих фигурок, в точности похожих одна на другую и выполняющих с феноменальной точностью те же движения. Каждая фигурка извлекает пользу из девятнадцати других. В зеркале, виднеющемся через вращающееся окошко, она остается на одном месте, производя все движения, распределенные на двадцать фигурок. Число картин, которое можно создать таким способом, бесконечно» (см. ил. 8–10).

8. Игрушка приводится в действие перед зеркалом

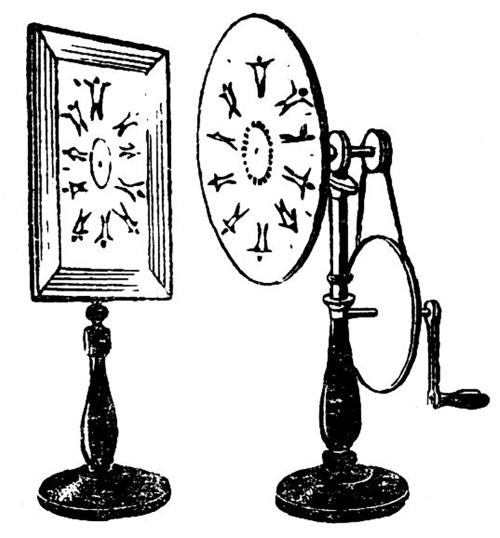

9. Зеркало иногда продавалось в комплекте с игрушкой

10. Прибор, позволяющий обходиться и без зеркала

Изобретение кино

Эдисон и Люмьеры

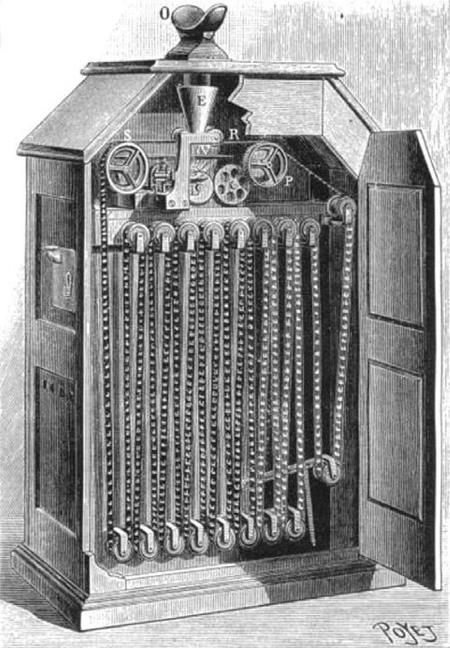

Киноаппарат был сконструирован в последнее десятилетие XIX века почти одновременно несколькими изобретателями. Первая попытка была не совсем удачной. Это кинетоскоп (ил. 11), запатентованный в 1893 году знаменитым американцем Томасом Эдисоном (и сконструированный его учеником Томасом Диксоном). Съемочный аппарат Эдисона действовал так же, как нынешние, но демонстрировались фильмы по-другому. Экрана не было, а был зал, напоминающий сегодняшние залы для игровых автоматов. «Вдоль стен стоят высокие узкие тумбы, – писал потрясенный американский журналист, – а на них я обнаруживаю два окуляра, как бы приглашающие заглянуть вовнутрь. Наклонив голову и прильнув глазами к окулярам, я сначала увидел темноту. В этой темноте я постепенно научился различать мельчайшие мечущиеся искорки. Был слышен звук работающего механизма. И вдруг темнота приобрела форму движущихся фигур…».

11. Кинетоскоп Эдисона. Конец пленки, пропущенной через 16 блоков, склеен с началом, что позволяет воспроизводить одну сцену

Сеанс для одного зрителя – такая формула показа (она возродилась сегодня в искусстве компьютерных игр) казалась Эдисону экономически наиболее выгодной. Практика показала, что он ошибался. Рентабельнее оказалось изобретение братьев Луи и Огюста Люмьеров, обнародованное в 1895 году. Их камера служила одно-временно съемочным, фотопечатающим и проекционным устройством. Для демонстрации к ней присоединялся обыкновенный волшебный фонарь.

В чем отличие кинематографа Люмьеров от кинетоскопа Эдисона? Помимо указанного (глазок – экран) существовало еще одно – несходство поставленных перед собой задач. Эдисон был изобретателем всестороннего склада. На его счету уже числилось изобретение звукозаписывающего устройства – фонографа. Кинетоскоп казался ему промежуточным шагом на пути к идеальному устройству – аппарату, способному создать у зрителя полную иллюзию пребывания в опере (Эдисон был опероманом!). Снабженный наушниками (резиновыми трубками), такой аппарат должен был стать предметом домашнего обихода – своеобразным видеомагнитофоном доэлектронной эпохи. Эдисон, собственно, и не собирался продавать фильмы – торговать он хотел такими кинетофонами.

Луи Люмьер и его брат были потомственными фотографами. Запись звука их никогда не занимала. В отличие от гениального самоучки Эдисона Люмьер был по складу мышления не столько изобретателем, сколько ученым. Истинно ценным в кинематографе он считал фотографическую регистрацию движения, а результат – синтез движения на экране – считал несерьезным фокусом, данью коммерческой сенсации. Эта сенсация, полагали Люмьеры, будет кратковременной.

Эдисон снимал фильмы в закрытом павильоне «Черная Мария», прозванном так за сходство с полицейским фургоном (у нас такие фургоны называли «Черными Марусями»). Чтобы сохранять оптимальное освещение, павильон поворачивался вслед за солнцем. Люмьер всегда снимал на «пленэре». Эдисон приглашал в свою студию знаменитостей: артистов мюзик-холла, чемпионов по боксу, балерин. Их снимали на черном фоне – иногда крупным планом, чаще – общим. Люмьер снимал членов своей семьи или просто прохожих. В кино он был любителем.

Сегодня мы можем сказать, что каждый из изобретателей был прав по-своему. Эдисон предугадал, что движущиеся фотографии будут иметь отношение к театру и искусству в целом, но, может быть, как раз это направило его на ошибочный путь. Прицел был взят слишком верный: к «поющему» кино и видеомагнитофону из 1893 года прямого пути не было. Изобретение Люмьеров оказалось успешнее, но именно в силу недальновидности его авторов. Огюст Люмьер, доживший до девяноста двух лет («моя пленка кончается», – сказал он перед смертью, в 1954 году), смущался, когда ему рассказывали о том, каким стало кино, и уверял, что они такого не затевали. Между тем именно фильмы Люмьеров послужили отправным толчком для эволюции киноискусства.

Фильмы Люмьеров

Хотя фильмы Люмьеров сохранились и часто демонстрируются, мы едва ли в состоянии оценить силу их воздействия на зрителей XIX века. У нас и у них различные понятия об изображении и мере его жизнеподобия.

Какое изображение мы обычно считаем жизнеподобным? Проще всего ответить: похожее на жизнь. Однако в искусстве само понятие «похожее» не стоит на месте. Если произведение не дотягивает до этой нормы, его расценивают как плохое. А что происходит, когда норма жизнеподобия превышена?

Возьмем пример из живописи. Если художник хочет включить в натюрморт изображение мухи, он должен выдержать его в той же мере жизнеподобия, что и скатерть, по которой она ползет. Если же эту норму превысить, как это сделал в 1526 году на одном из портретов живописец Ганс Холбайн, произойдет скандал: заказчик решит, что по холсту ползет живая муха, и примется гнать ее с картины.

12. «3автрак младенца» Луи Люмьера

Таким было чувство первых зрителей на сеансах Люмьеров. Пережившие их вспоминали об ощущении недозволенности, недопустимости происходящего. Норма жизнеподобия была сильно превышена. В фильме «Завтрак младенца» (ил. 12; как и все фильмы Люмьера, он длился неполную минуту) «обманкой» казалась листва, колеблющаяся на ветру. Это выдает инерцию театральной нормы жизнеподобия – подвижность человеческих фигур была более привычной и не вызывала такого удивления. Внимание привлекала необычность поведения фона, к которой еще применялись нормы театральной декорации. Фильмы Эдисона с их черным бархатным фоном этого преимущества были лишены.

Самой знаменитой «обманкой» был фильм «Прибытие поезда» – он строился на эффекте, до кино неизвестном. Само по себе движение на экране было не такой уж новостью. Волшебные фонари к тому времени достигли большого совершенства и были снабжены особыми приспособлениями – двойным объективом или рамкой, в которую вместо одной стеклянной пластинки вставляли две. Если на одной был нарисован мост, а на другой – поезд, то, передвигая слайд относительно слайда, можно было добиться эффекта движения. Как только в мире узнали о Люмьере, объявились самозванцы с волшебными фонарями (в отличие от подлинного кино, их картины были к тому же и цветными, а звуки лантернисты имитировали не хуже чревовещателей!), составившие серьезную конкуренцию кинематографу. Поэт Г. А. Шенгели описал детское впечатление от такого поддельного «фильма»:

И снизу, в нетленной зелени,

Над проволочками рельс

Фарфоровым бисквитиком

Радовался вокзал.

И оттуда тихонько свистнуло,

Затикало, как в часах,

И пяток пигмейных вагончиков

Пробежал и юркнул в туннель.

Однако такие фонари могли имитировать движение только вдоль экрана. Люмьер же поставил аппарат так, что поезд, казалось, влетел с экрана в зал. Обманутые зрители в панике покидали первые ряды, а когда головная часть состава скрывалась за кромкой кадра, страх сменялся смехом: было непонятно, куда подевался паровоз?

Фильмы Люмьера вызывали интерес до тех пор, пока норма жизнеподобия, качнувшись, не остановилась на отметке «кинематограф». В 1900 году, увидев на экране волны, дамы уже не подбирали юбку. Чтобы воздействовать на публику, кинематограф должен был овладеть секретом собственного языка.

Зарождение киноязыка

Особенности киноязыка – и нынешнего, и отдаленных эпох – определились тогда, когда в кино отсутствовал звук. Если на минуту предположить, что победила модель Эдисона и кино родилось говорящим, мы бы, скорее всего, лицезрели сегодня совсем другое искусство. Язык современного фильма несет в себе следы преодоленной немоты – и, если понадобится, без труда обходится без разговоров: вспомним фильм Э. Сколы «Бал».

Однако, когда мы говорим, что первоначально кино было немым, это не значит, что в зале раннего кинотеатра стояла тишина. Тишина в зале – прерогатива звукового кино. Мы шикаем на соседа, чтобы расслышать слова с экрана. Немому кино тишина была ни к чему.

Во-первых, в каждом кинотеатре был музыкант (тапер, если он играл на фортепиано), снимавший ощущение нависающей тишины. Тапер играл, не глядя на экран – музыка не обязательно соответствовала происходящему. В России киновладельцы часто предпочитали слепых аккомпаниаторов – считалось, что важнее аккомпанировать настроению зала, чем перипетиям сюжета.

Во-вторых, само настроение зала сильно отличалось от нынешнего. Аудитория была шумливее – она напоминала фольклорную аудиторию балаганов, подсказывающую Петрушке, где затаился городовой. В публике громко переругивались. Те, что пограмотнее, вслух читали титры. Один из старейших режиссеров латышского кино В. Пуце вспоминал, что в рижских довоенных кинотеатрах была в ходу своеобразная игра: когда герой на экране целовал героиню, с задних рядов раздавалось громкое чмоканье – и если какой-нибудь паре удавалось попасть «в синхрон», их награждали аплодисментами.

Наконец, в залах немого кино, как правило, был слышен шум проекционного аппарата. Он не мешал. Режиссер русского театра В. Э. Мейерхольд даже жалел, что такого шума не бывает в театре: по его мнению, это жужжание создает у зрителей образ Времени. Шум проектора был не монотонным: киномеханики крутили фильм вручную, и от них зависела скорость движения персонажей. Комедии всегда крутили быстрее, трогательные сцены – медленно. Но и внутри сюжета ритм проекции часто менялся, например, механик старался быстрее провернуть эпизоды, казавшиеся ему неинтересными.

Кроме того, скорость проекции часто зависела от внешних обстоятельств – таких как время дня и личный темперамент механика. Например, завсегдатаи избегали вечерних сеансов, зная, что вечером киномеханик обычно спешит домой. Что касается темперамента, то в нашем распоряжении имеется свидетельство Дмитрия Кирсанова, известного французского режиссера 1920-х годов, автора хрестоматийного фильма «Менильмонтан» – классики французского киноавангарда, – снятого в подчеркнуто медленном ритме. Объясняя французским зрителям эту черту своего художественного видения, Кирсанов сослался на первые детские впечатления от кино в городе Юрьеве (ныне – Тарту), где он родился: «…поскольку “Кинематограф”, куда я наведывался, находился в провинциальном городе, где медлительность является принципом жизни, я смотрел большую часть фильмов в каком-то замедлении, которое чем-то напоминает современную замедленную съемку. Так вот, больше всего в кино мне тогда нравились медленные, неестественные движения актерской игры. Разумеется, тогда мне казалось, что способность так двигаться является следствием особого артистического дара, и я безрезультатно старался подражать неподражаемому движению кино…».

Зрители, конечно, не пасовали перед «импровизациями» механиков. Если темп казался им слишком быстрым, они кричали: «Не гони картину!» – а если чересчур медленным: «Мишка, верти!» («Мишками» называли всех киномехаников, как раньше извозчиков называли «ваньками».)

Суммировать сказанное об атмосфере, царившей в зале немого кино, можно словами русского писателя А. М. Ремизова: «…я представляю себе, почему кино влечет и даже затягивает – высиживают вечера изо дня в день: кино – место общения в присутствии общего третьего соединяющего – действия на сцене, и притом такого разнообразного, чего современный театр не может дать».