Катя Дианина

Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров

Кризис культуры

К концу царского периода недовольство, выражаемое многими философами XIX века, переросло в очевидный кризис. Атмосфера начала XX века располагала к размышлениям о путях культуры. А. П. Чехов блестяще воплотил свое видение упадка культуры в «Чайке». Символист Андрей Белый написал статью, колко озаглавленную «Проблема культуры». Среди других участников современных споров о культурной идентичности были такие мыслители, как В. И. Иванов, Н. А. Бердяев, М. О. Гершензон и Л. И. Шестов [Асоян, Малафеев 2000: 173]. Споры на рубеже столетий колебались между двумя крайностями: «концом культуры» и «культом культуры». «Срединные и усредненные формы» неизменно подвергались нападкам с обеих сторон [Белый 1994: 326]. Как выражение коллективной идентичности национальная культура потеряла актуальность к концу дореволюционного периода, когда она подверглась регулярным атакам со стороны таких непохожих друг на друга мыслителей, как Н. А. Бердяев и В. И. Ленин.

Бердяев утверждал, что в России, где национальное сознание определялось апокалиптическими и нигилистскими тенденциями, культура отвергалась как промежуточное и умеренное решение. По его мнению, культура – это аристократический конструкт, противопоставленный буржуазной цивилизации. Бердяев пишет: «Высшие подъемы культуры принадлежат прошлому, а не нашему буржуазно-демократическому веку, который более всего заинтересован уравнительным процессом» [Бердяев 1994, 1: 524–525]48. Находившийся на противоположном конце спектра вождь социалистической революции Ленин развернул в 1913 году кампанию против национальной культуры, основанную на теории классовой борьбы. Национальная культура, возможно, была жизнеспособной повесткой 125 лет назад, пишет Ленин, но не в настоящее время, когда нация расколота на буржуазию и пролетариат.

В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса <…> Но в каждой нации есть также культура буржуазная <…> притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры. Поэтому «национальная культура» вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии [Ленин 1961: 120–121]49.

С точки зрения марксистской теории, как и с точки зрения религиозной философии, понятия «национальный» и «культура» просто не сочетались друг с другом.

На рубеже веков в дискурсе стали преобладать новые, похоронные образы, и в современных спорах зазвучал мотив «спасения от культуры». В отличие от предыдущих попыток собирать и выставлять музейные предметы, русские мыслители теперь призывали культуру выйти за пределы материального мира институтов и взойти к статусу жизнесозидающей силы. В статьях Андрея Белого, много писавшего о «путях культуры», культура подчеркнуто духовна и индивидуалистична. По его мнению, только созидательная жизнь может преодолеть смерть культуры, которую Белый представляет как мавзолей музейных реликвий, где можно играть на «рояле культуры»: коснись клавиш, и возникнут приятные звуки – Рафаэль, Леонардо да Винчи, Вагнер50.

Философ-утопист Н. Ф. Федоров еще более радикально провозгласил, что «целью жизни должно стать спасение от культуры»51. Для Федорова культура, как и институты, ее организующие, противоположна жизни. Поэтому он берет музей – квинтэссенцию такого института культурного наследия – и деконструирует его как ложное и механическое проявление жизни. Идеальный музей Федорова не хранит фрагменты материального наследия: он, скорее, функционирует как лаборатория для воскрешения умерших предков, перерабатывающая прошлое в животворящую энергию [Федоров 1982]. Возможно, самый явный аргумент против современной светской культуры принадлежит православному богослову П. А. Флоренскому, который считает ее лишь бедной заменой Бога: «Мы так привыкли веровать в культуру вместо Бога». Он продолжает: «Современному человечеству нужна христианская культура, не бутафория, а серьезная, действительно по Христу и действительно культура» [Флоренский 1983: 53–54]. Религиозный культ предлагал на рубеже веков один из способов выхода из кризиса современной культуры52. Обращение к традиционной и переосмысленной русской народной традиции, которую начали с воодушевлением возрождать в конце XIX века, было другой возможностью разрешить этот предполагаемый кризис.

Мы можем продолжать и продолжать, как это делали современники, поиски долговременного разрешения русских споров о культуре. Модернистский поворот в искусстве и эстетика авангарда, стремившиеся сбросить классиков «с парохода современности», остаются за рамками настоящего исследования, как и многие другие последующие события. Вновь и вновь каждое высказывание в поддержку национальной культуры вызывало сопротивление, и в то время как Федоров призывал к спасению от культуры, Н. К. Рерих заявлял, что культура есть спасение53. Споры, вспыхнувшие в последней трети XIX века, так и не были разрешены, и поэтому о культуре продолжали открыто говорить, пока она не была упорядочена в угоду марксистской идеологии после 1917 года, а затем сжата в жесткую формулу «национальная по форме и социалистическая по содержанию» в сталинскую эпоху54. И все же, даже когда контрдискурс ушел в подполье, он не исчез совсем: то, что было спрятано от взгляда одних, было жизненно важным выражением культурной идентичности для других. В постсоветский период эти разговоры рубежа веков вернулись. Были переизданы труды Данилевского, Соловьева, Бердяева и многих других мыслителей, писавших о русской культурной идентичности столетие назад, но не печатавшихся в течение многих десятилетий в советское время. Вечные разногласия продолжают тянуть культуру в разные стороны, и вопрос культурной идентичности остается в центре общественной жизни.

Что является особенным в русской культуре, это не русская душа и не русский стиль: уникальность того и другого неоднократно оспаривалась. Культура – это изобретенная традиция и процесс, практика постоянного пересмотра, потерь и обретений, написания и переписывания. Национальная культура существует как дискурс и контрдискурс. Русская гордость и парадокс заключаются в том, что Культура (подчеркнуто с заглавной буквы «К») начала служить популярным маркером идентичности в стране с малограмотным населением. За счет открытых дискуссий в прессе широкая публика научилась говорить о культуре и сделала из этого национальную традицию.

До наступления кризиса рубежа веков идея национальной культуры в России процветала. Последующие главы посвящены этому периоду собирания и обсуждения культуры во второй половине XIX века, когда появились знаменитые музеи, памятники и стили, наряду с ожесточенными спорами, сопровождавшими каждую попытку создать и сформулировать национальную идиому в искусстве. Пятьдесят лет сознательного построения культуры в дореволюционной России обрамляют две международные выставки, продемонстрировавшие достижения и недостатки России: первая всемирная выставка в Лондоне, состоявшаяся в 1851 году, и кульминационное событие века – Всемирная выставка 1900 года в Париже.

Глава 2

Начало дискурса

Международные выставки и русские тексты

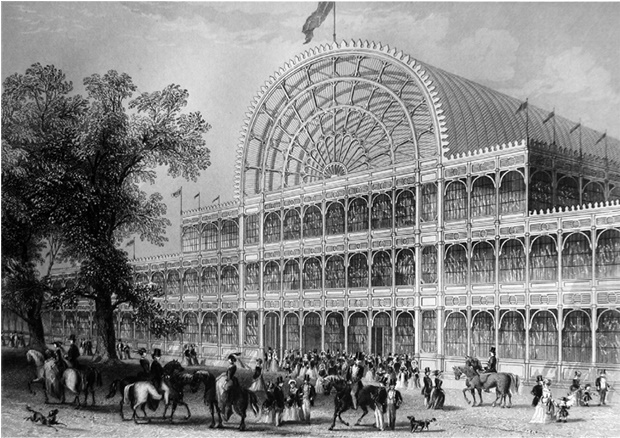

Великая выставка промышленных работ всех народов открылась в лондонском Гайд-парке 1 мая 1851 года. Она разместилась в великолепном Хрустальном дворце, как журнал «Punch» остроумно окрестил огромную роскошную оранжерею, спроектированную для этого случая Дж. Пакстоном (рис. 1). За пять с половиной месяцев работы выставки более шести миллионов человек посетили Хрустальный дворец, где свои изделия демонстрировали участники из 32 стран, включая Россию [Richards 1990: 17]55. Разветвленная сеть железных дорог и дешевые организованные экскурсии, например Томаса Кука, позволяли жителям Англии приезжать в Лондон для этой цели со всех уголков страны. Также за время работы Великой выставки Англию посетили около 60 000 иностранцев (среди которых, по оценкам, было 854 русских) [Auerbach 1999: 138, 185]56. Этому важному событию Викторианской эпохи посвящена обширная литература; я сосредоточусь исключительно на описании выставочных сооружений и разнообразных художественных объектах, показанных на выставке, а также на широкой полемике, которую они вызвали в России57. Русские много писали о международном чуде Хрустального дворца. Почему всемирная выставка в Лондоне привлекла столько внимания в царских владениях?

Рис. 1. Хрустальный дворец (северный трансепт), Великая выставка в Лондоне, проект Д. Пакстона (1851) [Tallis 1852, 3]

История осмысления русской культуры не случайно начинается с международной выставки. Вторая половина XIX века была временем, когда выставки и их критическая оценка распространились по всей Европе58. Хотя ни одна из всемирных выставок не проходила в России, они призывали образованных русских граждан задаваться вопросом, как представить себя в особом национальном стиле, который был бы узнаваем как их собственный. Таким образом и международная выставка в Лондоне оказалась связанной с русской культурной идентичностью. Сами по себе специальные празднования и выставки как возможность проявить идентичность не были чем-то новым: в качестве яркого примера можно привести коронации и роскошные коронационные альбомы, которые хорошо служили для представления страны в уникальном виде – как у себя дома, так и за границей59. Но эти богато иллюстрированные издания с ограниченным тиражом не были предназначены для широкой публики и не вызывали в обществе разговоров, не говоря уже о дискуссиях; да это и не являлось их задачей. С другой стороны, первая международная выставка принесла России небывалую публичность. То, что эта публичность оказалась по большей части негативной, только усилило гражданскую активность дома. Возможно, Хрустальный дворец указал на кризис русской культуры, но он также послужил призывом к решительным действиям. К эпохе первых международных выставок относятся два важных открытия. В 1851 году в Лондоне уникальный русский стиль, воплощенный в широко известной декоративной скульптуре серебряных дел мастера И. П. Сазикова, подарил ключ к успеху России на всемирных выставках и сыграл важнейшую роль в формировании культурной идентичности для показа на международном уровне. Второе открытие произошло во время Всемирной выставки 1862 года, когда русские критики объявили о рождении особой русской школы живописи, несмотря на то что иностранные обозреватели беспощадно критиковали русские картины за подражательность.

«Великая выставка и малая»

Для России середины XIX века Хрустальный дворец был одной из самых захватывающих и интригующих грез современности. Неожиданно сильное психологическое влияние Хрустального дворца – в русской литературе и мысли он играет куда более значительную роль, чем в английской – происходит из его роли призрака модернизации, преследующего страну, которая отчаянно корчится в муках отсталости [Берман 2020: 304].

Согласны ли мы с поразительными образами Бермана или нет, нельзя отрицать, что некоторые из наиболее замечательных литературных трактовок Хрустального дворца были действительно придуманы русскими авторами. В 1863 году Н. Г. Чернышевский опубликовал роман «Что делать?», в котором содержался знаменитый сон о Хрустальном дворце; в следующем году Достоевский написал «Записки из подполья» – литературный ответ Чернышевскому и его последователям, где сон превращается в кошмар. Эти знаменитые произведения глубоко укоренились в публичном дискурсе о Хрустальном дворце. Разнообразные прочтения и искажения этого современного чуда технологии, созданные русскими писателями, критиками и фельетонистами, разожгли полемику, ставшую важным культурным событием в развивающейся русской публичной сфере.

Сначала рассмотрим резонанс, который Хрустальный дворец вызвал в Великобритании. Мы увидим, что освещение в русской прессе как подпитывалось иностранными рецензиями, так и резко от них отклонялось. В Англии несколько элементов сформировали Хрустальный дворец как дискурсивный конструкт. Одно из направлений споров определялось оппозиционной парой: цивилизация и варварство. В напечатанном в журнале «Household Words» и посвященном событию 1851 года очерке «Великая выставка и малая» Ч. Диккенс саркастически противопоставил два вида выставок: первая признавала «прогресс человечества, шаг за шагом, в направлении к социальным условиям», когда «улучшенное и более стабильное состояние счастья» будет достигнуто у более великих народов; вторая, так называемая «малая», относилась к тем менее выгодным отделениям на всемирной выставке, которые представляли «странные, варварские или эксцентричные» народы, не затронутые «этим законом человеческого прогресса». Диккенс обрисовал последнюю позицию следующим образом:

Может существовать – ибо свободная воля, как и извращенная, по-видимому, предоставлена Провидением и народам, и отдельным личностям – может существовать странная, варварская или эксцентричная нация, тут и там на земном шаре, которая может счесть подходящим проявить свою свободную волю в отрицательной форме воли-нежелания и закрыться от остального мира, решившись не двигаться с ним дальше.

В отличие от Великой выставки, малая не движется «в правильном направлении к какому-то высшему состоянию общества» – она стоит на месте. Диккенс использовал Великобританию для иллюстрации первого вида выставки, а Китай – для второго [Dickens 1851a]. Судя по представлениям в современной британской прессе, Российская империя также принадлежала к «малым» нациям.

Еще одна линия разногласий прослеживала путь оппозиции «культура и коммерция». Хрустальный дворец был и изящным музеем, и торговой ярмаркой, и с самого начала вызывал противоречивые отклики современников. С одной стороны, Хрустальный дворец привлекал блеском множества чудесных вещей. Среди прочих, Ш. Бронте находила экспозицию головокружительной: «Со всех сторон сияют ярчайшие цвета, и можно увидеть товары [sic] всех видов, от бриллиантов до прядильных машин и печатных прессов. Это было очень изысканно, великолепно, оживленно, потрясающе»60. С другой стороны, критики выставки видели за всем этим выставочным чудом «фантасмагорию капиталистической культуры». В. Беньямин обобщил эту вторую позицию следующим образом: «Всемирные выставки – это места паломничества к фетишу товара» [Беньямин 2000: 158]. Современник Дж. Рескин высмеивал новую коммерциализацию вкуса, примером которой являлась оранжерея Пакстона: «в середине XIX столетия мы предполагаем, что изобрели новый стиль архитектуры, в то время как мы прославили теплицу!» [Ruskin 1890: 412]. Еще один посетитель Хрустального дворца, У. Моррис, пришел в ужас от самой банальности всего зрелища [Beaver 1986: 57].

Столь же проблематичным был и конфликт между идеей всеобщего братства, олицетворяемой всемирной выставкой, и открыто националистическими программами ее различных отделений. Подчеркивая идеологию единой большой семьи, стоящей за Великой выставкой, один религиозный трактат описывал ее в терминах мирного «собрания людей» и великой «мечты поэта» [Stoughton 1851]61. Однако массовая пресса, как в Англии, так и в России, не колеблясь высмеивала эти идеалы. Консервативный публицист и религиозный философ А. С. Стурдза, например, подвергал сомнению нравственную ценность того, что он назвал «каким-то бездушным братством»62. Ф. В. Булгарин, скандально известный издатель «Северной пчелы», также категорически отвергал «братскую любовь» выставки:

Польза от местных выставок художеств, мануфактурных и земледельческих изделий очевидна и несомненна, потому что они возбуждают в художниках, фабрикантах и сельских хозяевах соревнование, а от соревнования и усилий к усовершенствованиям улучшается всякое производство. Это аксиома, и с этой стороны мы смотрим на нынешнюю Всемирную Выставку в Лондоне. Но все фантастические мечты о последствиях Выставки, которая будто бы должна водворить братскую любовь между всеми народами, посеять во всех сердцах миролюбие и т. п., все это не что иное, как поэзия, которая точно так же чужда коммерческой и промышленной почве, как лимонные и апельсинные деревья чужды почве Лапландской. Братская любовь к ближнему и миролюбие находятся в Святом Евангелии, а не на Лондонской Выставке63.

В самом деле, всемирная выставка для многих оказалась связана с национальными и местными вопросами. Викторианцы использовали ее, чтобы определить себя как нацию [Auerbach 1999: 5]. Репрезентация мира, представленная организаторами, обеспечила центральное положение Британии в нем: «облик выставки, по сути, балканизировал остальную часть мира, создавая своего рода геополитическую карту мира, занятого наполовину Англией, наполовину – собранием княжеств, претендующих на оставшееся пространство» [Richards 1990: 25]64. Как великие, так и малые народы определяли себя на международном форуме именно по контрасту с другими участвующими «братьями». Некоторые русские журналисты, к примеру, высмеивали саму идею всемирной выставки в целом и утверждали, что вместо этого России следует продвигать свои местные выставки. Так, Булгарин заявил, что главная сила России находится не в Лондоне, а в Нижнем Новгороде, где располагалась крупнейшая торговая ярмарка России65. Это лишь один пример из многих, иллюстрирующий то, как Всемирная выставка в Лондоне стала по сути стимулом скорее для споров вокруг насущных «домашних» вопросов, чем самостоятельным предметом интереса. Непрекращающееся напряжение между крайностями – национальным и общечеловеческим, эстетическим и коммерческим, материальным и словесным – во многом объясняет тот особый резонанс, который Хрустальный дворец вызвал в России.

Великая выставка закрылась в октябре 1851 года. Несколько лет спустя здание Хрустального дворца было перемещено из лондонского Гайд-парка в пригород Сиденхэм-Хилл, где оно оставалось до тех пор, пока не было уничтожено пожаром в 1936 году. В расширенном и перенесенном в Сиденхэм сооружении размещалось множество экспонатов, относящихся к истории и искусству, в том числе десять так называемых «дворов изящных искусств». Через десять лет после первой международной выставки для Всемирной выставки 1862 года в Лондоне был возведен другой выставочный павильон незадачливой конструкции. Для настоящего обсуждения трех выставочных объектов и их представлений в прессе необходимо подчеркнуть следующие важные факты: в Лондоне было два Хрустальных дворца (исходный в Гайд-парке и модифицированный в Сиденхэме) и две международные выставки, проходившие в 1851 и 1862 годах. Вторая размещалась в новом уродливом здании, названном современниками «убогим сараем», в то время как перенесенный Хрустальный дворец продолжал принимать посетителей в Сиденхэме.

Международная выставка 1862 года вошла в историю как эстетическая и финансовая неудача, хотя было задумано, что она будет больше и лучше, чем ее предшественница 1851 года. Там, где Хрустальный дворец вызывал поэтическое вдохновение, новое здание для выставки, спроектированное Ф. Фоуком, капитаном корпуса Королевских инженеров, вызывало неприязнь. Оно состояло из главного фасада и двух примыкающих к нему крыльев, увенчанных огромными хрустальными куполами (рис. 2) [The Art Journal Illustrated Catalogue 1862: xii]. Реакция современников на этот архитектурный проект была в большинстве случаев негативной, и через два года после того, как здание было возведено в качестве постоянного выставочного помещения, оно было снесено. Ниже приводится краткое изложение характерных отзывов о нем в британской прессе:

Преимущество сооружения заключалось в том, что оно было большим; в остальном оно было плохо принято. «Art Journal» назвал его «убогим сараем» и «национальным позором»; «Fraser’s» назвал «безобразные сваи» «архитектурным грибом»; «Illustrated London News» посчитал, что «было бы абсурдно» назвать это архитектурой… «Quarterly Review» назвал его «невежественным, самонадеянным, безвкусным, нелепым провалом» [Prasch 1990: 25].

Рис. 2. Выставочный павильон для Всемирной выставки в Лондоне 1862 года, проект капитана Ф. Фоука // Illustrated London News, 24 мая 1862 года

Далее «Quarterly Review» писал более подробно о неудачном проекте:

Во всем здании, с его постоянными и временными элементами, было что-то жуткое; и его безобразие носило тот подлинный отпечаток, который так же сильно взывает к инстинктам масс, как и к экспертизе специалиста. <…> Единственное, что из чистой благотворительности искали, но не могли найти, было что-то, достойное похвалы66.

Одним словом, здание выставки 1862 года, преемницы первой Великой международной ярмарки, было лишь жалким подражанием оригиналу, так изумившему всех в 1851 году.

В отличие от других европейских стран, Всемирная выставка 1862 года оказала на Россию большее влияние, чем первая Великая. В самых разных периодических изданиях появилось огромное количество текстов о ней, и благодаря русской прессе неудачная всемирная выставка превратилась в Российской империи в крупное публичное событие. Например, «Северная пчела», процветающая ежедневная газета, которая пользовалась редкой привилегией публиковать политические новости, издавала выпусками письма из Лондона, рекламировала новый путеводитель для русских путешественников и напечатала большую карту выставки67. «Русский художественный листок», иллюстрированный альманах, выпускаемый художником В. Ф. Тиммом, опубликовал репродукцию плохо продуманного выставочного здания капитана Фоука68. Следуя примеру своих зарубежных коллег, русские журналисты с упоением критиковали этот убогий «сарай или конюшню», выдававший себя за храм искусств69. Но там, где британская пресса играла на контрасте между двумя лондонскими выставками, в русских статьях происходило странное наложение 1862 года на 1851-й, что привело к парадоксу, которым являлся русский Хрустальный дворец. Стасов, например, настаивал на том, что Россия впервые участвовала в международной выставке в 1862 году, совершенно не принимая во внимание выставку 1851 года70. Он также объявил, что всемирная выставка 1862 года «важнее для нас русских, чем для всех остальных стран и народов»71. Он обосновывал это утверждение открытием русской художественной школы, о которой пойдет речь в последнем разделе этой главы.

Критик Стасов (1824–1906) сделал множество произвольных заявлений72. Он часто цитируется в этой книге не потому, что был исключительным авторитетом в той или иной теме, будь то международные или местные художественные выставки, а потому, что он был одним из ключевых инициаторов публичного дискурса об искусстве и неустанным участником современных споров о культуре и идентичности. Будучи плодовитым критиком, Стасов писал об искусстве во многих отдельных областях и жанрах. Из-под его пера вышли работы не только о международных выставках, но и о живописи, национальной архитектуре, музыке и народном орнаменте. Его мнение об истории русских былин было столь же весомым, что и его комментарии о последних тенденциях в изобразительном искусстве и музыке. В целом творчество Стасова насчитывает более чем 700 статей, опубликованных в 50 периодических изданиях в течение примерно 50 лет. Его девиз – «реализм и народность» – проходил красной нитью через многие его труды, и он преуспел в продвижении этой эстетики. Он даже позиционировал себя как своего рода национальный артефакт, надевая красную крестьянскую рубаху и нося длинную бороду, и именно этот образ современники сохранили для потомков (рис. 3). Хотя у Стасова не было формального образования в области истории искусств, он руководил Художественным отделением Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, где служил более 30 лет и консультировал многих сочинителей и художников. Он также часто посещал концерты, принимал у себя дома музыкантов и художников и читал лекции о музыке. Прежде всего, он был публичным интеллектуалом своего времени не только потому, что открыто высказывал свое мнение, но и потому, что его слова вызывали громкий резонанс и дискуссии в обществе. Известны его слова о том, что человек может писать только тогда, когда он горит73. Но именно в диалоге с другими его голос приобретал качество «тромбона», как прозвали современники темпераментного критика. Его можно было назвать и скандалистом, ведь Стасов любил полемику. Писатель и критик Д. В. Философов, к примеру, вспоминал, что Стасову действительно доставляло удовольствие читать обличения в прессе, а затем составлять развернутые опровержения своим обидчикам [Философов 1909: 319–320]. Полемика Стасова с другими критиками по поводу русской живописи рассматривается ниже в главах 3 и 4. Как мы увидим, его резкие высказывания в сочетании с материалами, посвященными международным выставкам, внесли значительный вклад в полемику вокруг всемирных выставок.

Рис. 3. Надгробие В. В. Стасова, скульптор И. Я. Гинзбург, архитектор И. П. Ропет (1908). Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге