Жюль Верн

Путешествие к центру Земли. Вокруг света в восемьдесят дней

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Путешествие к центру Земли

Глава первая

В воскресенье 24 мая 1863 года мой дядя, профессор Отто Лиденброк, быстрыми шагами подходил к своему домику, номер 19 по Королевской улице – одной из самых старинных улиц древнего квартала Гамбурга.

Наша служанка Марта, наверно, подумала, что она запоздала с обедом, так как суп на плите лишь начинал закипать.

«Ну, – сказал я про себя, – если дядя голоден, то он, как человек нетерпеливый, устроит настоящий скандал».

– Вот и господин Лиденброк! – смущенно воскликнула Марта, приоткрыв дверь столовой.

– Да, Марта, но обед и не должен быть готов, ведь еще нет двух часов. В церкви святого Михаила часы пробили только половину второго.

– Так почему же господин Лиденброк вернулся?

– Он, вероятно, объяснит нам причину.

– Вот и он! Я бегу, господин Аксель, а вы его успокойте.

И Марта поспешила в свою кухонную лабораторию.

Я остался один. Успокаивать рассерженного профессора при моем несколько слабом характере было мне не по силам. Поэтому я собирался благоразумно удалиться наверх, в свою комнатку, как вдруг заскрипела входная дверь; ступени деревянной лестницы затрещали под длинными ногами хозяина дома, и, миновав столовую, он быстро прошел в свой рабочий кабинет.

На ходу он бросил в угол трость с набалдашником в виде щелкунчика, на стол – широкополую с взъерошенным ворсом шляпу и громко крикнул:

– Аксель, иди сюда!

Я не успел сделать и шага, как профессор в явном нетерпении снова позвал меня:

– Ну, где же ты!

Я бросился со всех ног в кабинет моего грозного дядюшки. Отто Лиденброк – человек не злой, я готов засвидетельствовать это, но если его характер не изменится, что маловероятно, то он так и умрет большим чудаком.

Отто Лиденброк был профессором в Иоганнеуме и читал лекции по минералогии, причем регулярно раз или два в течение часа выходил из терпения. Отнюдь не потому, что его беспокоило, аккуратно ли посещают студенты его лекции, внимательно ли слушают их и делают ли успехи: этими мелочами он мало интересовался. Лекции его, согласно выражению немецкой философии, носили «субъективный» характер: он читал для себя, а не для других. Это был эгоистичный ученый, настоящий кладезь премудрости, брюзжавший при малейшей попытке почерпнуть хоть крупицу из сокровищницы его познаний, одним словом – скупец!

В Германии немало профессоров такого рода.

Дядюшка, к сожалению, не отличался живостью речи, по крайней мере когда говорил публично, – а это прискорбный недостаток для оратора. И в самом деле, на своих лекциях в Иоганнеуме профессор часто внезапно останавливался; он боролся с упрямым словом, которое не хотело соскользнуть с его губ, с одним из тех слов, которые сопротивляются, разбухают и, наконец, срываются с уст в форме какого-нибудь – отнюдь не научного – бранного словечка! Отсюда и его крайняя раздражительность.

В минералогии существует много полугреческих, полулатинских названий, трудно произносимых, шероховатых терминов, которые ранят уста поэта. Я вовсе не хочу хулить эту науку. Но, право, самому гибкому языку позволительно заплетаться, когда ему приходится произносить такие, например, названия, как ромбоэдрическая кристаллизация, ретинасфальтовая смола, гелениты, фангазиты, молибдаты свинца, тунгстаты марганца, титанаты циркония.

В городе знали эти извинительные слабости моего дядюшки и злоупотребляли ими: подстерегали малейшую заминку в его речи, выводили его из себя и смеялись над ним, что даже в Германии отнюдь не считается признаком хорошего тона. И если на лекциях Лиденброка всегда было много слушателей, то это только потому, что большинство их приходило лишь позабавиться благородным гневом профессора.

Как бы то ни было, но мой дядюшка – я особенно подчеркиваю это – был истинным ученым. Хотя ему и приходилось, производя опыты, разбивать образцы минералов, все же дарование геолога в нем сочеталось с зоркостью минералога. Вооруженный молоточком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой и пузырьком с азотной кислотой, человек этот был на высоте своей профессии. По внешнему виду, излому, твердости, плавкости, звуку, запаху или вкусу он определял безошибочно любой минерал и указывал его место в классификации шестисот видов известных науке наших дней.

Поэтому имя Лиденброка пользовалось заслуженной известностью во всевозможных ученых обществах. Хемфри Дэви, Гумбольдт, Франклин и Сабин, будучи проездом в Гамбурге, не упускали случая сделать ему визит. Беккерель, Эбельмен, Брюстер, Дюма, Мильн-Эдвардс, Сент-Клер-Девиль охотно советовались с ним по животрепещущим вопросам химии. Эта наука обязана ему значительными открытиями, и в 1853 году появилась в Лейпциге книга профессора Отто Лиденброка под заглавием: Высшая кристаллография – объемистый труд infolio[1] с рисунками, не окупивший, однако, расходов по его изданию.

Кроме того, мой дядюшка был хранителем минералогического музея русского посланника Струве, ценной коллекции, пользовавшейся европейской известностью.

Таков был человек, звавший меня столь нетерпеливо. Теперь представьте себе его наружность: мужчина лет пятидесяти, высокого роста, худощавый, но обладавший железным здоровьем, по-юношески белокурый, глядевший лет на десять моложе своего возраста. Его большие глаза так и бегали за стеклами внушительных очков; его длинный и тонкий нос походил на отточенный клинок; злые языки утверждали, что он намагничен и притягивает железные опилки… Сущая клевета! Он втягивал только табак, и, правду сказать, в большом количестве.

А если прибавить, что дядюшкин шаг, говоря языком математики, равнялся полтуазу[2] и что на ходу он крепко сжимал кулаки – явный признак вспыльчивого нрава, – то этих сведений будет достаточно, чтобы пропала всякая охота искать его общества.

Он жил на Королевской улице в собственном домике, построенном наполовину из дерева, наполовину из кирпича, с зубчатым фронтоном; дом стоял у излучины одного из каналов, которые пересекают наиболее старинную часть Гамбурга, счастливо пощаженную пожаром 1842 года.

Старый дом чуть накренился и, что таить, выпячивал брюхо напоказ прохожим. Крыша на нем сидела криво, как шапочка на голове студента, состоящего членом Тугендбунда; положение его стен было не вполне вертикальным, но, в общем, дом держался стойко благодаря древнему вязу, подпиравшему его фасад и весной касавшемуся своими цветущими ветвями его окон.

Для немецкого профессора дядюшка был сравнительно богат. Дом, со всем, что в нем было и что в нем жило, находился в его полной собственности. К жильцам следует отнести крестницу дядюшки Гретхен, семнадцатилетнюю девушку из Фирланде[3], служанку Марту и меня. В качестве племянника и сироты я стал главным помощником профессора в его научных опытах.

Признаюсь, что я находил удовольствие в занятиях геологическими науками; в моих жилах текла кровь минералога, и я никогда не скучал в обществе моих любимых камней.

Впрочем, можно было счастливо жить в этом домике на Королевской улице, несмотря на вспыльчивый нрав его владельца, потому что последний, хотя и обходился со мною довольно круто, все же любил меня. Но этот человек не умел ждать и торопил даже природу.

В апреле месяце дядюшка обычно сажал в фаянсовые горшки, стоявшие в гостиной, резеду и вьюнки, а затем каждое утро дергал их за листочки, чтобы ускорить рост этих растений.

Имея дело с таким оригиналом, ничего другого не оставалось, как повиноваться. Поэтому я поспешил в его кабинет.

Глава вторая

Кабинет дядюшки был настоящим музеем. Здесь находились все образцы минерального царства, снабженные этикетками и разложенные в полном порядке по трем крупным разделам: горючих, металлических и камнеподобных.

Как хорошо были знакомы мне эти научные побрякушки! Как часто, вместо того чтобы бездельничать с товарищами, я забавлялся, сметая пыль со всех этих графитов, антрацитов, лигнитов, с образцов каменного угля и торфа! А битум, асфальт, органические соли – как тщательно их нужно было охранять от малейшей пылинки! А металлы, начиная с железа и кончая золотом, относительная ценность которых исчезала перед абсолютным равенством научных образцов! А все эти камни, которых хватило бы для того, чтобы перестроить наш дом на Королевской улице и даже предусмотреть в нем прекрасную комнату, которая так хорошо подошла бы мне!

Однако, войдя в кабинет, я думал не об этих чудесах. Мои мысли были всецело поглощены дядюшкой. Он сидел в своем вместительном, обитом утрехтским бархатом кресле и держал в руках книгу, которую рассматривал с глубочайшим восхищением.

– Какая книга! Какая книга! – восклицал он.

Этот возглас напомнил мне, что профессор Лиденброк время от времени становился библиоманом; но книга имела в его глазах ценность лищь в том случае, если она была уникальна или по крайней мере неудобочитаема.

– Взгляни, – сказал он, – разве ты не видишь? Это бесценное сокровище я нашел сегодня утром в лавке еврея Гевелиуса.

– Великолепно! – ответил я с притворным восхищением.

И действительно, к чему столько шума из-за старой книжонки в кожаном переплете, из-за старинной пожелтевшей книжки с выцветшими буквами?

Между тем профессор продолжал восхищаться своим приобретением.

– Посмотри! Разве это не прекрасно? – спрашивал они тут же отвечал: – Да, восхитительно! А какой переплет! Легко ли книга раскрывается? Ну, конечно! Ее можно держать раскрытой на любой странице! Хорошо ли она выглядит в закрытом виде? Отлично! Обложка и листы хорошо сброшюрованы, все на месте, все пригнано одно к другому! А корешок? Семь веков существует книга, и ни единой трещины! Вот это переплет! Он мог бы составить гордость Бозериана, Клосса и Пюргольда!

Рассуждая так, дядюшка то открывал, то закрывал старинную книгу.

Я не нашел ничего лучшего, как спросить, что же это за книга, хотя она мало меня интересовала.

– А каково же заглавие этой замечательной книги? – спросил я лицемерно.

– Это сочинение, – отвечал дядюшка, воодушевляясь, – носит название «Хеймс-Крингла», автор его Снорре Турлесон, знаменитый исландский писатель двенадцатого века! Это история норвежских конунгов, правивших в Исландии!

– Неужели? – воскликнул я, насколько возможно радостнее. – Вероятно, в немецком переводе?

– Подумаешь! – возразил горячо профессор. – В переводе!.. Что мне делать с переводом? Кому он нужен, перевод? Это оригинальный труд на исландском языке – великолепном, богатом идиомами и в то же время простом, в котором, не нарушая грамматической структуры, уживаются самые причудливые словообразования.

– Как и в немецком языке, – прибавил я, подлаживаясь к нему.

– Да, – ответил дядюшка, пожимая плечами, – но с той разницей, что в исландском языке существуют три грамматических рода, как в греческом, и собственные имена склоняются, как в латинском.

– Ах, – воскликнул я, превозмогая свое равнодушие, – какой прекрасный шрифт!

– Шрифт? О каком шрифте ты говоришь, несчастный Аксель? Дело вовсе не в шрифте! Ах, ты, верно, думаешь, что книга напечатана? Нет, глупец, это манускрипт, рунический манускрипт!..

– Рунический?

– Да! Ты, может быть, попросишь объяснить тебе это слово?

– В этом я не нуждаюсь, – ответил я с видом оскорбленного достоинства.

Но дядюшка продолжал еще усерднее поучать меня, помимо моей воли, вещам, о которых я и знать ничего не хотел.

– Руны, – продолжал он, – это письменные знаки, которые некогда употреблялись в Исландии и, по преданию, были изобретены самим Одином[4]! Но взгляни же, полюбуйся, нечестивец, на эти письмена, созданные фантазией самого бога!

Право, не зная, что сказать, я готов был пасть на колени, ибо такой ответ угоден и богам и королям, и он никогда не ставит их в затруднительное положение. Но тут одно неожиданное обстоятельство дало нашему разговору иной оборот.

Внезапно из книги выпал полуистлевший пергамент.

Дядюшка накинулся на эту безделицу с жадностью вполне понятной. В его глазах ветхий документ, лежавший, быть может, с незапамятных времен в древней книге, должен был, несомненно, иметь огромную ценность.

– Что это такое? – воскликнул дядюшка.

И он бережно развернул на столе клочок пергамента пяти дюймов длины, трех ширины, на котором были начертаны поперечными строчками какие-то знаки, достойные чернокнижия.

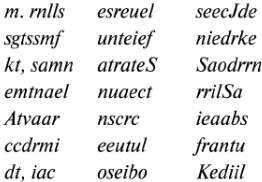

Вот точный снимок рукописи. Я должен привести здесь эти загадочные письмена, ибо они побудили профессора Лиденброка и его племянника предпринять самое удивительное путешествие ХХ века:

Профессор в продолжение нескольких минут рассматривал рукопись; затем, подняв повыше очки, сказал:

– Это рунические письмена; знаки эти идентичны знакам манускрипта Снорре. Но… что они означают?

Мне всегда казалось, что рунические письмена лишь выдумка ученых для одурачивания простого люда, а потому меня отнюдь не огорчило, что дядя ничего не мог в них понять. По крайней мере я заключил это по нервным движениям его пальцев.

– Однако это древнеисландский язык, – бормотал он себе под нос.

Профессор Лиденброк должен был, конечно, знать, какой это язык, ведь недаром он слыл замечательным языковедом. Было бы преувеличением утверждать, что он знал две тысячи языков и четыре тысячи диалектов, которые известны на земном шаре, и все же он говорил на доброй части из них.

Встретив непредвиденное затруднение, он собрался было впасть в гнев, и я уже предвидел бурную сцену, но в это время на каминных часах пробило два.

Тотчас же приотворилась дверь, и Марта доложила:

– Кушать подано!

– К черту обед, – закричал дядюшка, – и того, кто его варит, и того, кто будет его есть!

Марта убежала. Я поспешил за нею и оказался, сам не зная как, за столом на своем обычном месте.

Я подождал немного. Профессор не появлялся. Впервые, насколько мне известно, он пропустил эту трапезу. А обед-то был какой! Бульон, посыпанный петрушкой, омлет с ветчиной и мускатными орехами, жареная телятина под сливовым соусом, на десерт – засахаренные фрукты, и ко всему этому превосходное мозельское вино.

И все это дядюшка прозевал из-за какой-то старой бумажонки. Право, как преданный племянник, я почел себя обязанным пообедать за нас обоих, что и выполнил на совесть.

– Невиданное дело! – сказала Марта. – Господина Лиденброка нет за столом!

– Невероятный случай!

– Это плохой признак, – продолжала старая служанка, качая головой.

По-моему, отсутствие дядюшки за столом не предвещало ровно ничего, кроме ужасной сцены, когда обнаружится, что его обед съеден.

Я с жадностью доедал последний кусочек, как вдруг громкий голос оторвал меня от стола.

Одним прыжком я очутился в дядином кабинете.

Глава третья

– Ясно, что это рунические письмена, – сказал профессор, морща лоб. – Но я открою тайну, которая в них скрыта, иначе…

Решительным ударом кулака он довершил свою мысль.

– Садись у стола, – продолжал он, – и пиши.

В мгновение ока я был готов.

– А теперь я буду называть тебе буквы нашего алфавита, соответствующие одному из этих исландских знаков. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ради всего святого, не наделай ошибок!

Он начал диктовать. Я прилагал все свои старания, чтобы не ошибиться. Он называл одну букву за другой, и, таким образом, последовательно составлялась таблица непостижимых слов:

Когда работа была окончена, дядюшка поспешно выхватил у меня листок, на котором я написал буквы, и долго внимательно изучал их.

– Что это значит? – повторял он машинально.

Откровенно говоря, я не мог бы ответить на его вопрос. Впрочем, он и не спрашивал меня, а продолжал говорить сам с собой.

– Это то, что мы называем шифром, – рассуждал он вслух. – Смысл написанного умышленно скрыт за буквами, расставленными в беспорядке; однако, если бы их расположить в надлежащей последовательности, то они образовали бы понятную фразу. Полагаю, что в ней содержится объяснение какого-нибудь великого открытия или указание на него!

Я, со своей стороны, думал, что тут ровно ничего не скрыто, но остерегся высказать свое мнение.

Профессор между тем взял книгу и пергамент и начал их сравнивать.

– Записи эти сделаны не одной и той же рукой, – сказал он, – зашифрованная записка более позднего происхождения, чем книга, и неопровержимое доказательство тому мне сразу бросилось в глаза. В самом деле, в тайнописи первая буква – двойное М – не встречается в книге Турлесона, ибо она была введена в исландский алфавит только в четырнадцатом веке. Следовательно, между манускриптом и документом лежат по крайней мере два столетия.

Рассуждение это показалось мне логичным.

– Это наводит меня на мысль, – продолжал дядюшка, – что таинственная запись сделана одним из обладателей книги. Но кто же, черт возьми, был этот обладатель? Не оставил ли он своего имени на какой-нибудь странице рукописи?

Дядюшка поднял повыше очки, взял сильную лупу и тщательно просмотрел первые страницы книги. На обороте второй страницы он открыл что-то вроде пятна, похожего на чернильную кляксу; но, вглядевшись в него, можно было различить несколько наполовину стертых знаков. Дядя понял, что именно на это место надо обратить наибольшее внимание; он принялся чрезвычайно старательно рассматривать его и разглядел наконец с помощью лупы следующие рунические письмена, которые и прочел без всякого затруднения:

– Арне Сакнуссем! – воскликнул он торжествующе. – Но ведь это имя, имя исландское, принадлежит ученому шестнадцатого столетия, знаменитому алхимику!

Я посмотрел на дядю с восхищением.

– Алхимики, – продолжал он, – Авиценна, Бэкон, Люль, Парацельс были единственными истинными учеными своей эпохи. Они сделали открытия, которым мы можем только удивляться. Разве не мог Сакнуссем под этим шрифтом скрыть какое-либо удивительное открытие? Так оно должно быть! Так оно и есть!

При этой гипотезе воображение профессора разыгралось.

– Весьма вероятно, – дерзнул я ответить, – но для чего было этому ученому держать в тайне столь чудесное открытие?

– Для чего? Почем я знаю! Разве Галилей не так же поступил с Сатурном? Впрочем, увидим: я вырву тайну этого документа, я не буду ни есть, ни спать, пока не разгадаю ее.

«Ну и ну!» – подумал я.

– Ни я, Аксель, ни ты! – продолжал он.

«Черт возьми! – сказал я про себя. – Как хорошо, что я пообедал за двоих!»

– Прежде всего, – заметил дядюшка, – надо разгадать этот «шифр», что вполне возможно.

При этих словах я поднял голову. Дядюшка продолжал разговор с самим собой:

– Нет ничего легче этого! Документ содержит сто тридцать две буквы: семьдесят девять согласных и пятьдесят три гласных. Приблизительно такое же соотношение существует в южных языках, в то время как наречия севера бесконечно богаче согласными. Следовательно, мы имеем дело с одним из южных языков.

Выводы были правильные.

– Но какой это язык? Сакнуссем, – продолжал дядя, – был ученый человек; поэтому, раз он писал не на родном языке, то, разумеется, должен был отдавать преимущество языку, общепринятому среди образованных умов шестнадцатого века, а именно – латинскому. Если я ошибаюсь, то можно будет испробовать испанский, французский, итальянский, греческий или еврейский. Но ученые шестнадцатого столетия писали обычно по-латыни. Таким образом, я вправе признать á priori, что это латынь.

Я вскочил со стула. Как человек, изучавший латынь, я был возмущен, что этот ряд неуклюжих знаков может принадлежать сладкозвучному языку Вергилия.

– Да, латынь, – продолжал дядюшка, – но запутанная латынь.

«Отлично! – подумал я. – Если ты ее распутаешь, милый дядюшка, я скажу, что ты ученый семи пядей во лбу».

– Всмотримся хорошенько, – сказал он, снова взяв исписанный мною листок. – Вот ряд из ста тридцати двух букв, расположенных крайне беспорядочно. В одних словах встречаются только согласные, как, например, первое «mrnlls»; в других, напротив, преобладают гласные, например, в пятом «inteief» или в предпоследнем – «oseibo». Очевидно, эта группировка не случайна; она произведена математически, при помощи неизвестного нам соотношения между двумя величинами, которое и определило последовательность этих букв. Не подлежит сомнению, что первоначальная фраза была написана правильно, но затем по какому-то принципу, который еще надо найти, подверглась преобразованию. Тот, кто овладел бы ключом этого шифра, свободно прочел бы ее. Но что это за ключ? Аксель, ты не знаешь его?

На этот вопрос я не мог ответить – и по весьма основательной причине: мои взоры были устремлены на прелестный портрет, висевший на стене, – на портрет Гретхен. Воспитанница дядюшки находилась в это время в Альтоне у одной из своих родственниц, и я был очень опечален ее отсутствием, так как – теперь я могу в этом сознаться – хорошенькая питомица профессора и его племянник любили друг друга с истинным постоянством и чисто немецкой сдержанностью. Мы обручились без ведома дяди, который был слишком предан науке, чтобы понимать подобные чувства. Гретхен была очаровательная блондинка, с голубыми глазами, с твердым характером и серьезным складом ума; но это ничуть не уменьшало ее любви ко мне; что касается меня, я обожал ее, если только это понятие существует в старогерманском языке. Образ моей юной фирландки перенес меня мгновенно из мира действительности в мир грез и воспоминаний.

Я задумался о моей верной подруге, делившей со мной часы трудов и отдохновения. Она изо дня в день помогала мне приводить в порядок дядюшкину бесценную коллекцию; вместе со мной она наклеивала этикетки на образцы минералов. Гретхен была очень сильна в минералогии и могла заткнуть за пояс любого ученого. Она любила углубляться в научные премудрости. Сколько чудесных часов провели мы за совместными занятиями! И как часто я завидовал бесчувственным камням, к которым прикасались ее прелестные ручки!

Окончив работу, мы шли вместе по тенистым дорогам Альсера до старой мельницы, которая так чудесно рисовалась в конце озера. Дорогою мы болтали, держась за руки; я рассказывал ей всякие веселые истории, заставлявшие ее от души смеяться; путь этот приводил нас к берегам Эльбы, и там, попрощавшись с лебедями, которые плавали среди белых кувшинок, мы садились на пароход и возвращались домой.

В то мгновение, когда я в своих мечтаниях уже выходил на набережную, дядя, ударив кулаком по столу, сразу вернул меня к действительности.

– Посмотрим, – сказал он. – При желании затемнить смысл фразы первое, что приходит на ум, как мне кажется, это написать слова по вертикали, а не по горизонтали. Посмотрим, что из этого выйдет! Аксель, напиши какую-нибудь фразу на этом листке, но вместо того, чтобы располагать буквы в строчку, напиши их в той же последовательности, но вертикально, по пяти или по шести в столбце.

Я сразу понял, что от меня требуется, и написал сверху вниз:

– Хорошо, – сказал профессор, не читая написанного. – Теперь напиши буквы, которые получились в столбце, в строчку.

Я повиновался, получилась следующая фраза:

Ятецр! лемеое юбсмгт бяе, ах лврдяе юсдоГн

– Превосходно? – произнес дядюшка, вырывая у меня из рук листок. – Это уже походит на наш старый документ; гласные и согласные расположены в одинаковом беспорядке, даже прописная буква и запятая в середине слова, совсем как на пергаменте Сакнуссема!

Я не мог не признать, что эти замечания весьма глубокомысленны.

– А теперь, – продолжал дядюшка, обращаясь уже непосредственно ко мне, – для того чтобы прочесть фразу, которую ты написал и содержания которой я не понимаю, мне достаточно соединять по порядку сначала первые буквы каждого слова, потом вторые, потом третьи и так далее.

И дядя, к своему и к моему величайшему изумлению, прочел:

Я люблю тебя всем сердцем, дорогая Гретхен!

– Ого! – сказал профессор.

Да, как влюбленный глупец, я необдуманно написал эту предательскую фразу!

– Так-с!.. Ты, значит, любишь Гретхен? – продолжал дядюшка тоном заправского опекуна.

– Да… Нет… – бормотал я.

– Так-с, ты любишь Гретхен! – машинально повторил он. – Ну, хорошо, применим мой метод к исследуемому документу.

И дядюшка снова погрузился в размышление, которое целиком заняло его внимание, заставив позабыть о моих неосторожных словах. Я говорю «неосторожных», потому что ученый был неспособен понять сердечные дела. Но, к счастью, интерес к документу возобладал над всем остальным. Когда профессор Лиденброк собрался произвести свой решающий опыт, глаза его метали молнии сквозь очки; дрожащими пальцами он снова взял древний пергамент. Он был взволнован не на шутку. Наконец дядюшка основательно прокашлялся и начал диктовать мне торжественным тоном, называя сначала первые буквы каждого слова, потом вторые; он диктовал буквы в таком порядке:

Сознаюсь, что, кончая дописывать, я волновался: в сочетании этих букв, произносимых одна за другой, я не мог уловить ровно никакого смысла, а с нетерпением ожидал, что из уст профессора потечет на великолепной латыни торжественная речь.

Но кто бы мог ожидать этого? Сильный удар кулака потряс стол. Чернила брызнули, перо выпало у меня из рук.

– Не то, не то! – закричал дядюшка. – Получилась чистейшая бессмыслица!

И, пролетев, как пушечное ядро, через кабинет, скатившись по лестнице, словно лавина, он устремился на Королевскую улицу и кинулся бежать во весь дух.