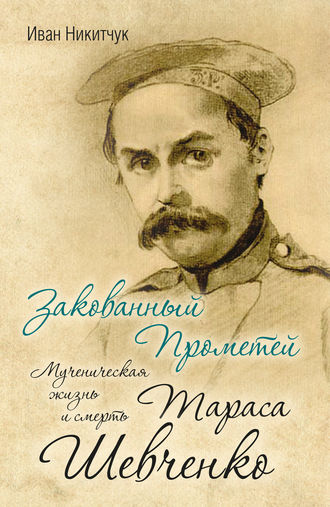

Иван Никитчук

Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко

– Не грусти, Тарасику, ведь, говорят, лучше всех ты поешь, лучше всех читаешь, еще говорят, ты лучше всех рисуешь. Вот вырастешь и будешь художником, правда ж?

– Правда, художником, – улыбнулся радостно Тарас.

– И ты разрисуешь, Тарасик, нашу хату, правда ж?

– Правда… А еще многие говорят, что я ленивый, ни на что не способный… – сказал он, но не грустно, будто сам удивившись, что так говорят. – Нет, я не лодырь, я буду-таки художником!

– Конечно, будешь! – убедительно говорила Оксаночка и неожиданно рассмеялась. – А что ты лодырь, то это правда. Смотри, где твои ягнята! Ой бедные ягнята, что чабан у них такой, – они же пить хотят!

Трагически сложилась судьба Оксанки. Когда Шевченко в 1843 году, после долгого перерыва, снова приехал на Украину и побывал в родном селе, он спросил у своего старшего брата:

– А жива ли моя Оксаночка?..

– Какая это? – не сразу вспомнил брат.

– Да та, маленькая, кудрявая, что когда-то играла со мной…

И тут вдруг заметил, как тень прошла по лицу брата.

– Что же ты смутился, братец?

– Да знаешь, отправилась твоя Оксаночка в поход за полком, да и пропала. Возвратилась, правда, спустя год. Ну, да что уж там! Возвратилась с ребенком на руках, остриженная. Бывало, ночью сидит, бедная, под забором, да и кричит кукушкой или напевает себе тихонько и все руками так делает – словно косы свои расплетает, а кос-то и нет! А потом снова куда-то исчезла – никто не знает, куда девалась. Пропала, свихнулась… А что за девушка была! Да вот же – не дал бог счастья…

Молча выслушал Тарас эту грустную повесть, опустил голову, нахмурился и про себя подумал:

«Не дал бог счастья… А может, и дал, да кто-то отнял – самого бога одурачил!..»

Старший брат Тараса, Никита, еще от отца научившийся мастерству колесника, предложил Тарасу преподать ему сложную и весьма необходимую по тем временам науку выгибания косяков и ободьев для тележных колес из свежего дуба или березы. Но Тарас наотрез отказался. Пробовал брат приучить Тараса к земледельческому труду. Но «хлеборобство» не улыбалось ему. Его волновали непонятные для детского ума желания и стремления к простору жизни, к свободе, и он бросал волов в поле и уходил бродить и мечтать о рисовании.

Тарас пошел батраком в зажиточный дом кирилловского попа Григория Кошица.

На его обязанности первоначально лежал уход за буланой кобылой и грязная домашняя работа: он топил печи «в покоях», мыл посуду и полы. Позже его стали посылать на всевозможные хозяйственные и полевые работы, а также и в самостоятельные экспедиции на буланой кобыле на ярмарки и базары.

За свою службу у Григория Кошица Тарас никакой платы не получал, работая «на харчах и хозяйской одеже».

Вскоре он еще раз решил попытать счастья и отправился в село Хлипнивцы, славившееся своими малярами.

В этом селе, что за Вильшаною, дьяком был хороший маляр. К нему и пришел Тарас. Этот маляр не был хиромантом. Ему было безразлично, какие линии на руках Тараса.

Маляр попросил его нарисовать хату. И рисунок Тараса ему понравился.

– Так вот что, парень, – сказал дьяк, – оставить тебя у себя я бы оставил, но ты ведь панский, вот мне и нужно разрешение от пана, чтобы ты у меня жил и учился. Иди в Вильшану и попроси управляющего, чтобы он дал тебе такой документ, разрешение.

– А он даст? – спросил Тарас, и аж дух ему перехватило.

– А почему нет? Поучишься у меня и к пану вернешься.

«То уже посмотрим», – подумал Тарас. И как будто не драная свитка была у него на плечах, а крылья выросли.

– Так я пойду, побегу сейчас же. До свиданья, дядечку, я приду сразу же!

Он действительно как будто на самом деле летел в Вильшану. Он будет учиться рисовать! Осокори, вы слышите? Птичка, ты летишь быстро, но я тебя обгоню!

– Дядя, вы едете в Вильшану, может, подвезете? Нет! Я быстрее вашего коня!..

«Сумасшедший!» – подумал мужик, который ехал шляхом…

Управляющий, толстенький, гладенький человечек, сегодня получил от молодого пана Энгельгардта, которому теперь принадлежало все имущество и села, письмо. Письмо, наверное, было очень важным, потому что сразу он начал орать на всю челядь, двоих даже отправил на конюшню для порки, а сам ходил, как туча, с озабоченным, сердитым лицом.

– Там к вам какой-то хлопец з Кириловки просится, – сказали ему.

– Ну, гони его сюда!..

Перед ним стал паренек с быстрыми серыми глазами.

– Пан управляющий, я к вам. Я очень хочу учиться рисовать, и хлипнивский дьяк берет меня в ученики. Я пришел к вам, чтоб вы разрешили, документ дали.

Парень говорил свободно, раскованно.

«А именно тебя, голубь, мне и надо!» – подумал управляющий, сразу повеселев, даже причмокнул.

– А родители у тебя есть?

– Нет, умерли, сам я.

– Ну, оно и лучше.

– Нет… – помотал головой Тарас, – где там уж лучше – как горох при дороге, кто не идет, тот и скубнет. Вот как я выучусь на художника, пан управляющий… Так дадите документ?..

– Какой еще документ? Глупости! – засмеялся управляющий. – Я письмо от пана получил. Ему именно таких хлопцев, как ты, надо в казачки набрать.

– В казачки?! Какие казачки?.. – еле выговорил Тарас.

– А какие там казачки, пан знает. Так что тебя я до кухаря нашего посылаю. Ты парень, вижу, моторный и сообразительный, может, и научишься чему-нибудь.

– Пан управляющий… – дрожащим голосом промолвил Тарас. – Я хочу на художника учиться. Хлипнивский дьяк согласился меня взять…

– Ну, хватит болтать! – махнул рукой управляющий. – Пан приказал всех детей ему собрать. Отведите его на кухню.

Еще не понимая, что случилось, Тарас пошел за каким-то слугою на кухню…

Он глянул из окна, будто бы прощаясь с лугами, гаями, прудами. Теперь прощай все!.. То хотя бы вольно он бегал себе везде, а теперь – как будто в клетку его посадили.

Шляхом ехали арбы, может и в Кириловку, где Иринка, Оксаночка, дед… Теперь он уже совсем невольник… А как весело час тому назад бежал он этим самым Черным шляхом!..

Так Тарас попал к своему пану Энгельгардту…

В письме, где сообщалось, сколько отправляют пану пудов пшеницы, масла, полотна и сколько детей, напротив фамилии Шевченко управляющий приписал: «Можно выучить на домашнего художника», потому что заметил и коллекцию Тарасовых рисунков.

Но пан на это не обратил никакого внимания. Ему показалось, что именно из Тараса выйдет домашний казачок.

«Казачок! И придумали же такое!» – со злостью думал Тарас.

Само это слово было ненавистным Тарасу, наверное, потому, что походило на любимое ему слово «казак». Были деды вольными казаками, а внуки стали у панов «казачками»!..

Пан сидит в мягком кресле. Иногда так себе просто сидит, отдыхает после прогулки, иногда читает какую-нибудь книжку, не по-нашему писанную, смешную, наверное, потому что всегда смеется, когда читает. И все одну и ту самую, хотя она и тоненькая.

– Трубку! – иногда крикнет. Хотя трубка у него рядом, под боком, на круглом, из красного дерева столе, да не хочет он руку протянуть – казачок подаст.

Закурил трубку. Тишина.

– Воды! – брякнет пан, и казачок снова кидается стрелою до того же красного столика, нальет воды с хрустального дорогого графина, подаст. Снова тишина и грусть.

Казачок сидит в передней и зевает так, что едва челюсть не свернет. И так надо просидеть целехонький день. Пойти никуда нельзя – а что, если пану потребуется вода или муху отогнать?

От нечего делать казачок начинает под нос себе напевать старую родную песню:

– Ой не шуми, луже, зеленый байраче, не плачь, не журися, молодый казаче!..

Пану это мешает.

– Ты что там распелся, быдло!.. Ну-ка, умолкни!

Что ж, почешет затылок Тарас, да и замолчит.

Повара из него никакого не получилось – так и старший повар признал. Не раз ощущал Тарас на своей голове и здоровенного половника, и макогона, но все же таки далее того, чтоб пепел выгрести либо казаны почистить, не продвинулся. Да и это выполнял абы как. Ну, а пан хотел, чтоб его кухня прославилась не меньше чем кухня графа Строганова – у того ж крепостной повар придумал блюдо и прославил своего пана между всеми панами, и называлось то блюдо – «бефстроганов». Пан Энгельгардт любил вкусно поесть, поэтому и кухню хотел завести не какую-нибудь. Слава Строганова не давала ему покоя. Проявил бы Тарас талант, может, и в Варшаву саму послал – выучиться готовить разные деликатесы, – так и управляющий говорил, – но Тарас убегал с кухни и где-то под кустами развешивал свою коллекцию рисунков и любовался ими.

– Ничего из него здесь не выйдет! – махнул рукою управляющий.

Эх! Тоска какая сидеть в передней и ждать, пока гукнет пан воды ему подать, либо трубку принять. Лучше, когда пан едет куда-нибудь, тогда хоть света немножко увидишь. По дороге на заездах не без того, чтоб не пополнить свою коллекцию рисунков, а когда пана нет дома, с этих дешевых ярмарочных картинок Тарас перерисовывает. Есть у него уже и Соловей-разбойник, и старый седой Кутузов, и казак Платов. Но казака Платова он не срисовал еще, ждет подходящего часа.

В Вильно 6 декабря, как и во всех больших городах, «благородное дворянство» давало пышный бал. Ведь это был день именин императора всероссийского Николая I.

Уже с утра в доме начались шум и беготня. Парикмахер, прыгая то влево, то вправо, подбривал пану щеки и подправлял пышные бачки. Казачки бегали с кипятком, полотенцами, разными предметами панского туалета. Портной пришивал к новому гвардейскому мундиру золотые пуговицы с орлами. Лакеи что-то доглаживали, что-то чистили. Тарас с ног сбился, но настроение у него было прекрасное. Еще бы! Пан едет на бал! Он там будет гулять всю ночь. Вот когда Тарас перерисует Платова.

Наконец поданы сани, на пана накинули шубу с бобровым воротником.

– Гони! – И Тарас сам себе пан!..

Он подождал, пока в доме все затихло. Уснули уставшие дневной суматохой лакеи и другая челядь, и даже ключница, которая любила на ночь все осмотреть, перестала уже звенеть своими ключами. Тогда вынул из-за шкафа, что стоял в передней, свое богатство. В кармане штанов еще утром спрятана сальная свечка – ага, не досмотрела ключница – и карандаш, что также незаметно он взял со стола у конторщика, когда бегал к нему с каким-то поручением от пана.

Еще прислушался. Нет, все спят. Он, улыбаясь и радуясь, что может, наконец, отдаться любимому делу, засветил свечку, разложил свои рисунки, разрезал листок бумаги и начал перерисовывать портрет знаменитого генерала Платова. Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова гарцевал, как будто позировал мальчику.

Конь выходит хорошо, нет, таки действительно хорошо. Тарас прищуривает глаз и смотрит сбоку – настоящий конь, ишь, как копытами землю роет! Вот теперь за генерала надо браться. Если бы он таким же, как на картинке, вышел – на картинке сразу видно, что это знаменитый генерал. Тарас начинает трудиться над генералом. Надо постараться, чтобы и глаза у генерала так же блестели. Ну, конечно, этого карандашом не сделаешь так, как красками. Ничего, попробуем и карандашом…

В «Дворянском собрании» – огни, музыка, уже давно прозвучал «Гром победы» и миловидные шляхетные паненки в причудливых прическах и легких, как тучка, одеждах оттанцевали мазурку. А Тарас все рисует…

Стекает сальная свечка, на улице начинает сереть, и к дому пара рысаков подвозит сани с паном. Скрипит снег…

А Тарас рисует.

Двери уже скрипят сильнее, чем снег, но и этого Тарас не слышит. Он чувствует только, как чья-то рука хватает его за чуб, и видит, как все его рисунки летят на пол.

– Что это? Проклятье! – лютует пан и угощает Тараса по щекам и по голове крепкими оплеухами. – Придумал такое! На конюшню! Жечь свечу! Пожар захотел устроить! Не слышишь, как пан приехал! Быдло!..

Только панскими оплеухами на этот раз не обошлось. Утром двое здоровых лакеев потащили бедолагу Тараса на конюшню, и надолго полосы от розг кучера Сидорко остались у него на спине.

– Вот упертый, молчит и не крикнет! – сказал кучер Сидорко.

И в самом деле, Тарас не кричал, хотя били его до крови. Только слезы, как горох, катились по лицу, и больше от несправедливости, чем от унижения и пекущей боли.

Вечером собрались у Энгельгардта несколько друзей – за чаркой доброго вина посидеть, в карты перекинуться. Тарас, бледный, хмурый, прислуживал им. Велись разговоры обо всем – и как панна Зося вчера мазурку танцевала, и как Гладкевич зайца загнал, и как у Трощинских гуляли, пока без памяти не понапивались.

– Гуляли, хорошо гуляли, панове, – облизывая губы, говорил тоненький чернявый панок. – Вы ж знаете, Павел Васильевич, – обратился он к хозяину, – у Трощинского теперь театр – да какой театр! Из своих же людей организовал, из крепостных.

– Ну, что там у Трощинского, – перебил его толстый, лысый пан в зеленом жупане. – Набрал таких, что ступить не умеют. От у Скоропадских балет – ой, матка боска, девчата тебе – ягодка к ягодке! Такие там красавицы! И учителя с Варшавы к ним выписал. Сам отбирал наилучших, сам отбирал! – подмигнул он и зашелся смехом. – До него девушка придет перед свадьбой, просится замуж, а он ей – в балет. Поплачет, поплачет, да и затанцует. А жениха, чтоб воды не баламутил, не бунтовал – в солдаты. Ну и балет, я вам скажу!..

Пан Энгельгардт насупился и засопел. Тарас уже знал – недовольный пан. Еще бы – у того пана театр, у того – балет, графа Строганова навеки «бефстроганов» прославил… А чем ему похвастаться?

– Налей вина! – крикнул Тарасу. – Стоишь, быдло, рот раскрыл! – И вдруг глянул на Тараса, как будто впервые увидел. Улыбнулся довольный, обвел глазами гостей:

– Тьфу! Балет! А у меня, хе-хе, уже мой собственный художник растет… – и прищурился, как будто говорил: «Ага? Чья взяла?»

На другой день Тараса отдали маляру в науку…

Неожиданно этот город, стародавняя столица Литвы, – Вильно, стал очень дорогим и любимым сердцу Тараса.

Он и раньше видел, как живописно течет мать литовских рек – Вилия, видел чудесные старинные костелы Станислава, Иоанна Крестителя, Петра и Павла, построенные еще в четырнадцатом веке. Любский замок над Вилиею.

И вот совсем неожиданно после одной вечерней службы в небольшом, но на удивление красивом костеле святой Анны, куда он зашел по дороге от своего учителя маляра полюбоваться на витражи и изображения Мадонны, ему показалось все совсем другим на свете.

Он смотрел на тонкое, сияющее лицо святой девы и как-то нечаянно глянул вбок и уже не мог больше спокойно смотреть на небесную деву. Здесь, на земле, почти рядом с ним, стояла тоненькая невысокая девушка, сложивши по-католически для молитвы обе ладони. Сразу он заметил красивые глаза, как нарисованные брови на тонком личике. Вот оно, спокойное, поднялось немного вверх, как будто сама Мадонна сошла и стала среди людей, а через мгновение – темные глаза из-под долгих, стрельчатых век уже посмотрели вокруг, личико ожило едва сдержанной улыбкой, брови слегка поднялись – и все засияло вокруг, не от святых свечек, а от этой земной теплой улыбки.

Неожиданно темные лучистые глаза встретились с удивленным, восхищенным взглядом серых больших глаз какого-то парня, что стоял в уголочке, теребя в руках старую шляпу. И одежда на нем была старая… Но столько искреннего восхищения было в этих серых очах, во всем лице, что девушка взглянула еще и еще.

Нет, она, конечно, не была из пышных паненок. Это было видно с ее простенького платьишка, с легкого дешевого платочка, что так скромно окружал ее милую головку, – одежда обыкновенной виленской мещаночки. Но ни девушка, ни парень не обратили никакого внимания на одежду. Тарас видел лишь брови, глаза, улыбку – и вдруг сам улыбнулся, искренне и радостно, и, испугавшись такого наглого поступка, быстро выбежал из костела. Вот тогда город и стал совсем другим – и река, и улицы, и пригорки вокруг города, стародавние каплицы, и церкви, и замки.

Через несколько дней, в субботу, он не выдержал и снова зашел в костел святой Анны. Чернобровая девушка стояла на том же месте. Он недолго ждал, пока она обернулась и узнала, узнала его! Это он увидел по уголкам розовых уст, что задрожали, силясь не подвести вверх – не улыбнуться. Он вспыхнул, но не убежал, как в тот раз, а достоял до конца. Хорошо, что была суббота, пан куда-то уехал развлечься, и Тарас был весь вечер свободный. Он дождался, пока все люди, которые молились, подошли к распятью, чтобы окропить себе лицо святой водой. Он видел, как и девушка опустила тоненькие пальчики молитвенно и сосредоточенно, но как только повернулась от распятья, сразу взглянула из-под платочка в тот угол, где стоял Тарас. И совсем случайно, в этом был уверен Тарас, они вышли вместе из церкви. Девушка заговорила с ним – Тарас никогда бы не осмелился заговорить первым.

Ее звали Дзюней, Дзюней Гусиковской. Она была швея и была немного старше по возрасту Тараса. Обо всем этом она рассказала на польском языке, потому что была полячкой, и очень смеялась, когда Тарас перекручивал польские слова – хотя, находясь два года в Вильно, выезжая с паном в другие города, он уже понимал достаточно хорошо польский язык. Но называл он ее не Дзюней, а Дуней.

О чем они говорили? Разве можно об этом рассказать? Собственно, ни о чем. Чаще говорила Дзюня, а Тарас слушал ее милый голосок, словно волшебную сказку или небесную музыку.

Об этом знакомстве он никому не рассказывал, конечно, никому. Они встречались. Правда, не часто и ненадолго, и эти встречи были огромным праздником для Тараса.

Тарас ощущал – там, за стенами панского дома, за стенами его крепостной неволи, бурлит жизнь свободная, притягательная. Как будто дыхание весеннего ветра почувствовал Тарас от молоденькой чернобровой Дуни, простенькой швеи с предместья Вильно. Она была грамотной, читала книжки, бывала среди рабочей молодежи, в нее влюблялись молоденькие студенты. Не зная, что это и откуда идет, Дуня и себе напевала, сидя рядом с Тарасом на берегу Вилии:

– До гурта, лавы молодых… (слова из оды Адама Мицкевича)

Она же дышала тем воздухом, которым дышала молодежь Польши, среди которой раздавались призывные слова поэзии Адама Мицкевича.

Это же в Вильно несколько лет назад Мицкевич учился в университете, где существовал тайно кружок революционной молодежи «Филареты». Молодежь мечтала о возрождении Польши, об освобождении ее из-под гнета самодержавного российского императора.

Как-то вечером Тарас ждал Дуню в темном уголке площади возле капеллы Остробрамской богоматери.

«А может, она и не придет? – промелькнула мысль, и грустно и страшно сделалось на сердце. – Она свободная веселая девушка, а я – бесправный, ободранный крепостной. Что может быть общего между нами? Почему я крепостной? Кто сделал так, что столько людей перед панами гнут шеи, обливаясь кровавым потом?»

Любовь к Дуне разодрала завесу, скрывавшую от Шевченко весь ужас его бесправного положения. Хотя уже в детстве он с жадностью прислушивался к рассказам о гайдамаках, боровшихся за свою свободу, и напевал их скорбные песни, однако, забитый и загнанный, он жил, не обращая внимания на свое положение. Конечно, он был еще слишком молод. Любовь ускорила дело времени, она заставила его серьезнее взглянуть на свою жизнь, и, как натура впечатлительная и правдивая, он не мог не прийти в ужас и даже отчаяние. Любовь открыла Шевченко, что не только он сам как рабочая сила принадлежит своему помещику, но что и его «святая святых», его любовь, находится также в полном распоряжении этого последнего. Он в первый раз пришел к мысли, отчего бы и холопам не быть такими же людьми, как другие свободные сословия.

Что перед ним впереди? Он мечтает рисовать. Ну что ж, будет панским художником, в панской власти будут весь его талант и способности – и он никогда не сможет свободно, не таясь, как теперь, идти рядом с Дуней. Его крепостная неволя – непреодолимое препятствие между ними. Нет, она не придет больше к нему. Она так, пошутила немножко, и только того.

Все ниже опускалась его голова, и он в отчаянии кусал губы. Как ему хотелось ее увидеть! Ведь с того времени, как оторвали его от родных мест, от сестер – ни от кого ни одного ласкового слова, ни привета. «Как перекати-поле, – подумал Тарас, – гонит ветер». Но вдруг на плече он почувствовал легкое прикосновение маленькой ручки.

– До гурта, лавы молодых! – услышал он веселый шепот. Она пришла, пришла! Это ее любимая песня.

– Дождался? Не сердишься? А у меня какие подарки для тебя! Нет, в церковь я сейчас не пойду… Пойдем, пойдем, прошу, подальше, вон тем переулочком, до Вилии, на наше место, я что-то покажу тебе.

Она всегда говорила быстро-быстро, и для Тараса было наслаждением слушать ее голосок.

«Почему она так ласкова ко мне? – не раз думал Тарас. – Возле нее же свободные грамотные парни – а я что?»

«Почему я так ласкова к нему?» – иногда думала и Дзюня.

Ах, ей было все равно, что он крепостной, что он ободранный, что у него ничего нет, кроме серых очей, которые смотрят на нее, как люди смотрят в костеле на Мадонну. Вот это, наверное, ее и пленило – его глаза, его грустные песни, вся его душа, полная безграничной любви к ней. Он готов стать на колени и молиться на нее, а разве так относятся к ней все знакомые, веселые и любящие пошутить парни?

– Прошу, Тарас, сядем тут, я что-то хочу подарить тебе – закрой глаза!

Тарас послушно закрыл глаза и неожиданно почувствовал в руках какой-то материал.

– Это я тебе сорочку сшила. Так, чтоб на праздники надевал. Ну, теперь открой глаза. Теперь, наоборот, широко открой глаза. Я покажу тебе что-то интересное. Только поклянись, что никому не расскажешь.

Тарас широко открыл глаза, нежно прижал к груди дешевую полотняную сорочку.

– Не мни! – по-хозяйски проговорила Дзюня. – Я ее тщательно отутюжила, а тебе же негде будет ее гладить.

Тарас, как что-то драгоценное, положил рубашку за пазуху, не находя слов, но Дзюне слова об этом были совсем не нужны, она сама была, может, даже больше, чем Тарас, искренне счастлива от своего подарка.

– А теперь смотри и читай, – она вынула из кармана смятый кусочек бумаги, мелко исписанный. – Это мне один студент дал прочитать, – зашептала она, – и я так захотела тебе показать. Вот такие бумажки теперь разбрасывают по всему городу, чтоб люди читали, но их надо читать тайно, потому что из-за них могут посадить в тюрьму. – И она начала читать по-польски: – «Вы, которые страдаете в железных кандалах самодержавия, согнутые под тяжелым и позорным ярмом рабства, восстаньте вместе с нами, россияне…»

– Что это? – схватил Тарас Дзюню за руку.

– Это повстанцы к россиянам обращаются, так мне тот студент сказал! – объяснила она уверенно. – Это против Николая вашего.

Сразу промелькнул в голове Тараса рассказ деда Ивана о гайдамацком восстании за волю.

– Читай, читай дальше!

И Дзюня прочитала вдохновенно, как присягу, листовку от первого слова до последнего.

– Как хорошо! – мечтательно сказала она. – Ведь есть же на свете такие смельчаки, которые не боятся ни жандармов, ни тюрем. Я спрошу того студента, что дал мне этот листочек, где же они, эти повстанцы.

Она говорила просто и спокойно, не понимая всей важности этого дела, а у Тараса загорелось внутри.

– Спроси его, Дунечка, обо всем спроси и еще принеси почитать.

– Ну, конечно, а сейчас надо бежать, мне еще предстоит юбку одной пани дошить. Я теперь только в воскресенье буду в костеле. – Она наклонилась к Тарасу и поцеловала его в щеку…

Но больше им не суждено было встретиться…

Тарас взволнованный возвращался домой. Он не знал, что теперь, перед 1830-м годом, не только в Вильно в кружках молодежи ощущалось приближение бури, а по всей Польше.

Но чувствовал это пан Тараса, лейб-гвардии полковник Павел Васильевич Энгельгардт. Он сидел, насупившись, в кабинете и приказал никому не входить. Только что он вернулся от губернатора. Восстание неминуемо, и надо немедленно решить, что делать: или оставаться здесь и рискнуть быть убитым повстанцами, а если спастись, то вызвать подозрение императора, либо заранее бежать в Петербург.

Пан Энгельгардт решился на второе и не откладывать с отъездом. Выехал порожняком, без имущества и без челяди.

Тарас обрадовался, что пан не взял его с собой. Он ходил, как пьяный, очарованный своей настоящей любовью. В течение недели он думал только, как вырвется в воскресенье в костел и увидит Дуню, и она расскажет ему новости из своей немудренной жизни, и из жизни всего предместья, и, может быть, принесет снова на кусочке бумаги эти такие необычные призывы, что переворачивают всю душу.

Но в воскресенье приказали всей челяди не отлучаться никуда из дома.

– Почему? – спросил Тарас у своего земляка Ивана Нечипоренко.

Иван меланхолически почесал затылок.

– А кто его знает! Не нашего ума дело разбираться. Боятся, чтоб с ляхами не снюхались, но я не знаю, и ты, парень, не суй лучше носа, чтоб на конюшне не оказаться.

А Тарасу именно хотелось «сунуть носа» – узнать, что делается там, на улице, на вольном воздухе. Но никого из челяди никуда не выпускали.

Как же пережить такую долгую, нудную неделю без Дуни, без касания ее маленькой, но такой энергичной, работящей ручки, без ее улыбки, без подвижных тонких бровей. Эта неделю тянулась, как год: среда, четверг, пятница… И вдруг получили из Петербурга приказ пана: всей челяди, и Тарасу в тому числе, отправляться в Петербург.

Как будто сердце раскололось пополам!..

Увидеть, быстрее увидеть Дуню, хотя бы слово от нее услышать, попросить написать… Для чего?..

Безнадежно опустил голову Тарас. Он все же выскользнул, побежал к Остробрамской богоматери и в другие церкви, и православные, католические, где виделся с Дуней, но ее нигде не было. Где она жила, он не знал, и ему стало одинаково – увидит он ее или не увидит. Для чего?

Начиналась зима. Дорога была неблизкой, нелегкой… Ударили морозы. Медленно двигался обоз с панским добром.

Согнувшись, потирая руки, иногда подпрыгивая, чтоб согреться, шли за возами крепостные. У Тараса оторвалась подошва у старенького сапога, и, чтоб не отморозить ноги, он переобувал сапог с левой наги на правую, с правой на левую. Шел замерзшим, голодным, насупив брови. Восемьсот верст казачок Тарас проделал пешком в мороз и вьюгу по дорогам, занесенным снегом.

Ползет мрачный обоз, и Тарасу кажется, что это ползет его жизнь, его молодость, нищая, несчастная, всеми униженная. И почудилось ему, что был то всего лишь сон с чернобровой тоненькой девочкой в костеле святой Анны… И исчезла она, как сон, чтобы уже никогда не появиться ему на его тяжком пути…

И вот Шевченко впервые увидел город на берегах Невы…

Снова потянулись для Тараса такие же унылые и тоскливые, как и в Вильно, дни. Одна отрада была у Тараса: рисование. Огрызок карандаша был для крепостного мальчишки роскошью чрезвычайной. Да и бумага тоже. Рисовал угольками на чем попало. Судьба одарила его «талантом художника». Как по волшебству под его рукой возникали картинки с милыми сердцу видами родной Украины, ее деревеньками, левадами, маленькими вьющимися речушками… А то появлялись лица повстречавшихся ему людей.

Набравшись смелости, Тарас попросил своего помещика отпустить его учиться художеству. Не сразу, но на этот раз сдался Энгельгардт, разрешил! Шевченко был отдан в обучение в мастерскую живописца Ширяева…

В свободное время ученики Ширяева располагались у себя на чердаке. Им, честно говоря, было совершенно безразлично, чердак это или какое-либо другое помещение. Главное, чтобы было где протянуть ноги и быстрее уснуть. Это было их единственное свободное время.

Часто они так утомлялись, что, даже не сбросив вымазанные в краске халаты и сапоги, валились на нищенские сенники, которые лежали просто на полу. Ночь проходила, как минута. Собственно, ночь еще была на дворе, еще долго темнота скрывала все живое, когда хозяин присылал человека их будить.

Как поздно светает в Петербурге и как рано темнеет. Каким коротким-коротким был бледный, бессолнечный день!

Вставать очень не хотелось, но вставали сразу и сразу принимались за работу – растирать краски. Так было заведено. Первые годы учебы у хозяина они были растирателями красок, да еще днем выполняли разные поручения не только хозяина, но и хозяйки.

На каждого из них составлялся контракт. В контракте на Тараса было записано: «Направляется Тарас Григорьев Шевченков по воле пана своего Энгельгардта Павла Васильева к Санкт-Петербургскому малярного и живописного цеха мастеру Ширяеву Василю Григорьеву для изучения малярного и живописного мастерства сроком наперед на четыре года, с тем, чтобы ему, Ширяеву, научить Шевченка Тараса указанному мастерству как следует. Шевченко ж Тарасу жить у мастера в полном послушании и покорности, ни в чем не ослушиваться и к мастерству быть старательным на всем его, Ширяева, харчах, бане, стирке, а также обуви…»

Но Тарас чувствовал на себе только один пункт из всего контракта: «жить у мастера в полном послушании и покорности, ни в чем не ослушиваться и к мастерству быть старательным».

Последнее можно было и не записывать. Мог ли он быть не старательным в мастерстве, если с самого детства, перенося издевательства и унижения, нищету, блуждал вслепую от дьяка к дьяку, когда сам просил пана отдать его в науку до Ширяева?

Внешний вид самого Ширяева не очень вызывал симпатию. Высокий, худощавый, с редкой рудоватой бородою, он смотрел на своих подмастеров, на своих учеников сурово, из-под насупленных бровей мгновенно замечал огрехи и ошибки в работе. Вся артель дрожала перед ним. Однако замечания мастера были хотя и суровые, но точные. Архитекторы и художники разговаривали с ним с уважением, как с равным.

– Меня по головке не гладили, и я не поглажу, – говорил скупой на слова цеховой мастер Ширяев. – Никаких послаблений у себя не допускаю. Отдали в науку – учись.

Где же вы, мечты о живописных работах? Тарас с товарищами растирает краску, носит посуду с охрою и мелом, малярные кисти. На него покрикивает хозяйка – Катерина Ивановна, жена Ширяева, намного младше мужа, но вполне под пару ему. Сварливым всегда голосом, когда разговаривает с учениками, посылает Тараса то на базар, то в магазин, то поручает ему разные домашние работы, до которых Тарас еще с малых лет, когда казачковал у пана, чувствует отвращение. Только в наилучших случаях, иногда, поручают ему покрасить какие-нибудь простые заборы или крыши. И снова, как когда-то, говорит сам себе Тарас: «Терпи, казак, атаманом будешь».

Иногда до боли хотелось с кем-нибудь поговорить, отвести душу. Но нет никого. Правда, есть один земляк – Хтодот Ткаченко – худенький, бледный, болезненный, забитый мальчик. Он молчаливый, неразговорчивый. У Тараса такое впечатление, что, натрудившись, он уже не имеет сил разговаривать.