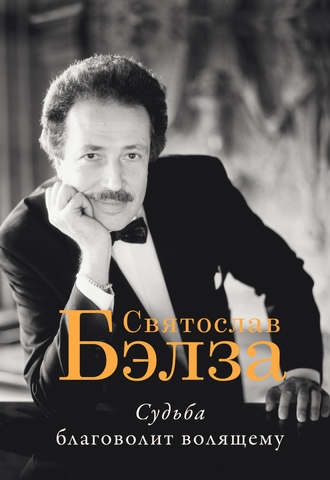

Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза

Часть I

Сочинения Святослава Бэлзы

Творчество – общее дело, творимое уединенными.

Марина Цветаева

Человек пишущий и человек читающий

История ума представляет две главные эпохи изобретения букв и типографии; все другие были их следствием. Чтение и письмо открывают человеку новый мир – особенно в наше время, при нынешних успехах разума.

Николай Карамзин

В начале было Слово. Но свою подлинную мощь обрело оно лишь с появлением Книги.

Книга сыграла и продолжает играть основополагающую роль в развитии нашей цивилизации. Гигантская, накопленная за века библиотека – надежная память человечества, где запечатлены его свершения и мечты, прозрения и заблуждения. Эта библиотека создавалась на камне и металле, глиняных табличках и деревянных дощечках, свитках папируса и пергаментных кодексах, пальмовых листьях и бересте, шелке и бумаге – менялся материал и способ изготовления книги, но неизменным оставалось ее назначение: служить «сохранению и передаче знания, опыта, художественных ценностей». В этом отношении история книги – как неотъемлемая часть истории культуры – едина от уникальных древнейших манускриптов до современных массовых изданий.

За тысячелетия своего пути человечество сделало множество открытий и изобретений. К числу самых великих из них относится появление печатного станка. В высочайшей оценке роли книгопечатания сходятся во мнении ученые и поэты. «Изобретение книгопечатания – это величайшее историческое событие. В нем зародыш всех революций», – сказал Виктор Гюго. Пушкин указывал на могучую силу действия «типографического снаряда». А прославленный немецкий писатель и мыслитель XVIII столетия Георг Кристоф Лихтенберг, почетный член Российской академии наук, оставил после себя такой афоризм: «Более, чем золото, изменил мир свинец, и более – тот, что в типографских литерах, нежели тот, что в пулях».

В печатном слове поистине заключены неисчерпаемые запасы энергии, и, как все другие ее виды, она может быть направлена на созидание или разрушение, служение добру или злу. Сознание этого повышает ответственность перед обществом не только художника, но и издателя, потому что, обрастая плотью на книжных страницах, слово приобретает огромную власть над человеческими мыслями и чувствами. Книги меняют людей, меняют их представления о мире, а в конечном итоге – и сам мир. Слово становится Делом.

Цель искусства, цель книги – служить человеку, способствовать его счастью, помогать совершенствованию человека и человеческих отношений, содействовать сплочению, а не разобщению людей. Это известная истина, но ее приходится повторять, ибо, бывая на Западе, с прискорбием видишь там немало печатной продукции, не имеющей никакого отношения к литературе, проповедующей жестокость и насилие, расовые предрассудки и порнографию – причем зачастую «порнографию духа», как точно выразился поэт.

Если уподобить книги ступеням, то попадаются среди них и такие, что ведут вниз, в темные подземелья; однако неизмеримо больше тех, которые ведут наверх, и по ним совершает человечество свое победное восхождение через тернии к звездам.

В чудодейственные свойства книги верили даже те, кто не верил уже почти ни во что. Так, Франц Кафка, которого окружавшая его действительность утвердила в безысходной мысли об извечной дисгармонии человеческого бытия, о непреодолимом взаимном отчуждении людей, занес в свой дневник: «Книга должна быть топором, пригодным для того, чтобы вырубить море льда, которое застыло внутри нас…»

Книга может быть товаром и наркотиком, а может быть святыней и оружием. Есть книги-бойцы, пробитые пулями, как солдатская грудь; есть книги – страдальцы за веру и книги-ссыльные, которые когда-то казались крамольными и их заточали в «спецхраны», а потом торжественно реабилитировали, сняв шоры с читательских глаз; есть книги, которые, как провозвестников правды, сжигали на кострах, – но от пламени этих костров не рассеивался, а, наоборот, сгущался мрак. Мрак невежества и человеконенавистничества. Бытует выражение: «Бумага все стерпит». Но кажется, будто буквы хотят разбежаться и бумага коробится от стыда, когда на ней печатают такие тексты, как «Молот ведьм» или «Майн кампф». Каждая же книга, что может быть названа Книгой с большой буквы, несет прометеев огонь своего создателя и похожа на факел, который этот мрак разгоняет, приближая час торжества разума и справедливости.

За то, что книги суть «реки, наполняющие вселенную», издавна почитались они на Руси. В одном из наиболее ранних памятников русской письменности – «Изборнике Святослава» 1076 года – содержится специальное «Слово о четьи книг», где говорится: «Добро есть, братие, почитание книжное… Когда читаешь книгу, не тщись торопливо дочитать до другой главы, но уразумей, о чем говорит книга и словеса те, и трижды возвращайся к одной главе… Красота воину – оружие, кораблю – ветрила, так и праведнику – почитание книжное…»

Русские летописи донесли до нас не только «земли родной минувшую судьбу», но и сведения о библиотеке Ярослава Мудрого, о том, как исстари «прилежали к книгам» образованнейшие люди нашего Отечества. Подвижническая деятельность Ивана Федорова – «друкаря книг, пред тем невиданных» – открыла новую эпоху в истории русской книги. Учительное слово становилось отныне доступным для все более широкого круга читателей.

Существует различное отношение к книге – от утилитарного подхода до того трепетного чувства, с каким истинный библиофил, ощущая сердцебиение, раскрывает старинный, давно разыскиваемый фолиант. Привычной стала аналогия: книги – друзья. Вспомним слова: «Прощайте, друзья!», с которыми обратил свой предсмертный взор к книжным полкам Пушкин.

Когда человек берет в руки книгу, между ним и автором происходит доверительный разговор наедине, какой может быть только между самыми близкими людьми. В ходе этой неторопливой беседы рождаются новые идеи и образы. А герои полюбившихся романов, вызванные к жизни могучим воображением художников, становятся столь же реальны, как личности, существовавшие в действительности. Таким героям – наравне с их создателями – воздвигают памятники; с ними делятся в вечерней тиши сокровенными думами; их страсти и переживания не перестают волновать все новые и новые поколения читателей, помогая «воспитанию чувств».

В дневнике Льва Толстого (яснополянское собрание которого насчитывает двадцать две тысячи томов) имеются такие строки: «Написать в жизни одну хорошую книгу слишком достаточно. И прочесть тоже». Вот это добавление весьма показательно, хотя и не следует, вероятно, понимать его буквально. Оно отражает требовательность и серьезность толстовского взгляда на творчество, на печатное слово.

Верно говорят, что одни заполняют книгами жизнь, а другие – только стеллажи. Но вместе с тем пустота в душе – часто следствие пустоты на домашних книжных полках (если не отсутствия их вообще) или чтения пустых книг. Книги, которые помогают читателю лишь убить время, – это книги-убийцы. А «глотатели пустот» – самоубийцы.

Каждый сам определяет свой «круг чтения», как и круг друзей, подбирает собственную «золотую полку». Но для этого необходима изрядная подготовка. «Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море – тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного! – воскликнул однажды страстный книгочей Василий Шукшин. – Книги выстраивают целые судьбы… или не выстраивают».

В плавании по безбрежному морю книг доверяться надлежит надежным маякам. Прав был Белинский: читать дурно выбранные книги хуже и вреднее, чем ничего не читать. Мы формируем свои библиотеки, а книги формируют нас. Не прочитав «Илиады» и «Божественной комедии», «Гамлета» и «Дон Кихота», «Фауста» и «Трех мушкетеров», «Евгения Онегина» и «Войны и мира», «Братьев Карамазовых» и «Мастера и Маргариты», мы были бы иными. Следует еще прислушаться к мнению Грэма Грина, который полагает, что только в детстве книги действительно влияют на нашу жизнь. Позже мы можем восхищаться книгой, получать от нее удовольствие, даже менять благодаря ей некоторые свои взгляды, но главным образом находим в книге лишь подтверждение тому, что уже в нас заложено… Поэтому особую важность приобретает «рацион» детского чтения.

По имени европейского первопечатника всю совокупность изготовленных типографским способом книг называют иногда «галактикой Гутенберга». Ориентироваться в этой галактике несведущему наблюдателю совсем непросто: здесь есть бесчисленные созвездия, состоящие из звезд разной величины, и давно погасшие светила, сияние которых еще доходит до нас; есть пугающие туманности и беззаконные кометы, врывающиеся на горизонт; здесь действуют всевозможные поля притяжения и излучения – трудно очертить орбиту своего внимания и выбрать объекты, достойные стать постоянными спутниками. Не случайно поэтому Оскар Уайльд делил книги на три категории: те, что следует читать; те, что следует перечитывать, и те, что вовсе читать не надо. Отнюдь не только склонностью к парадоксам автора «Портрета Дориана Грея» объясняется тот факт, что последний разряд он провозгласил наиболее важным с точки зрения интересов публики – ведь ей необходимо знать, что из необозримого книжного репертуара не заслуживает внимания: «В самом деле, именно это крайне необходимо в наш век, который читает так много, что не успевает восхищаться, и пишет так много, что не успевает задуматься». Высказанное более столетия назад, суждение это приобрело, пожалуй, еще большую значимость в век двадцатый, когда неизмеримо вырос «Монблан» книг, перед которым находится современный человек, и лишь тот, кто обладает должными «альпинистскими» навыками, способен взойти на его вершину.

Немало исследований посвящено писательскому искусству. Однако существует также читательское искусство, которое тоже предполагает и врожденный талант, и истовое трудолюбие, вознаграждаемое сторицею. Особых навыков требует восприятие поэзии – далеко не всякий поймет «наставленье, сокрытое под странными стихами», которое оставили нам Данте и другие корифеи прошлых эпох. Стихи требуют особо чуткого читателя, душа которого способна резонировать на звуки струн, затронутых поэтом. Но насколько богаче делается кругозор того, кто овладел тонким искусством «беседы» с великими мастерами слова! Их творения учат постижению той книги, которая испокон веку именуется книгой жизни.

Отношения между автором и аудиторией никак не могут строиться по той формуле, против которой восставал еще М.Е. Салтыков-Щедрин: «Писатель пописывает, читатель почитывает». Настоящий писатель не пописывает, а исторгает в родовых муках из глубины души, из своего измученного естества произведение, и оно всегда создается с мыслью о читателе (не только о сегодняшнем, но нередко и о грядущем). Всякая книга – результат большого труда автора, а также редактора, художника, наборщика и людей многих иных профессий, но, чтобы она до конца раскрыла вложенное в нее содержание, засияла полным спектром, зазвучала «во весь голос», читатель тоже должен проделать определенную умственную работу, мобилизовав свои способности, эмоции, жизненный опыт и вслушавшись как следует в музыку слов. «Книга должна быть исполнена читателем, как соната, – подчеркивала Марина Цветаева. – Знаки – ноты. В воле читателя – осуществить или исказить».

Как не все люди способны погрузиться в мир музыки или живописи, постичь их образы, точно так же далеко не каждый умеет читать. Ибо быть грамотным и уметь читать – совсем не одно и то же. Чтение художественной литературы – своего рода творчество или по крайней мере сотворчество. Оно требует навыка и затрат внутренней энергии, но только творческое чтение доставляет истинное наслаждение, способствует духовному развитию человека. Недаром Владимир Набоков считал, что «хороший читатель, большой читатель, активный и творческий читатель – это перечитыватель». Каждый большой писатель заслуживает такого большого читателя. В их диалоге раскрывается истина о человеке и мире.

И Шекспир, и Овидий

Для того, кто их слышит,

Для того, кто их видит…

(Н. Гумилев)

Чтение стало настоятельной потребностью, необходимым условием роста Человека разумного, и потому принятое определение «венца творенья» как биологического вида – Homo sapiens – правомерно, пожалуй, дополнить еще одним: Homo legens – Человек читающий.

Род людской бесконечно многим обязан тому университету, имя которому – Книга. В этом университете приобретаем мы необходимые знания и получаем уроки нравственности, духовности, без которых оскудели бы разумом и очерствели бы сердцем.

Вот уже более пятисот лет сопутствует человеку печатная книга, сохраняя в принципе свой внешний вид, хотя полиграфия не стоит на месте, а непрерывно совершенствуется. Бурное развитие науки и техники в современную эпоху породило ряд пессимистических теорий относительно будущего книги. Проблемой этой занимаются не только фантасты – от Жюля Верна и Герберта Уэллса до Айзека Азимова и Рэя Брэдбери, – но также ученые, в том числе социологи.

На одной из конференций специалистов по ЭВМ Айзек Азимов сказал: «Я хочу попытаться описать идеальную информационно-поисковую систему. Пользование ею должно быть доступно каждому, в том числе тем, кто не имеет для этого специальной подготовки; она должна быть портативной; для нее не должен требоваться никакой внешний источник питания; информация должна храниться в ней постоянно и не исчезать при отключении питания…» К этому моменту аудитория была уже весьма озадачена. И тут писатель, выдержав эффектную паузу, произнес: «Надеюсь, вы понимаете, что речь идет просто о книге».

Впервые голоса, предсказывающие скорый закат «галактики Гутенберга», раздались еще в конце прошлого века. Серьезное подкрепление, казалось бы, получила такая точка зрения с появлением телевидения и других средств массовой информации, микрокопирования и электронных хранилищ памяти. Однако фотография, как мы убедились, не заменила живописи, а кино и телевидение не вытеснили театр. Точно так же, думается, и книге в обозримой перспективе не грозит гибель от возникшей «конкуренции» со стороны компьютерных дисплеев и «аудио-буков». Несмотря на все технические новшества, она сохранит свое социальное значение и своих «старомодных» поклонников. Звезды «галактики Гутенберга» будут по-прежнему манить с неба грядущего, будоража людскую мысль и мечту.

Часто цитируемый латинский афоризм «Книги имеют свою судьбу» приводится обычно в усеченном виде, тогда как продолжение его гласит: «…в зависимости от восприятия (буквально: „головы“) читателя». Никто столь напряженно не размышлял о взаимоотношениях автора и читателя, о судьбах книг, как их творцы, люди пишущие. Из таких раздумий известнейших мастеров литературы XX столетия и сложился сборник «Homo legens» – еще одна «книга о книге».

Человеческая трагедия

Даже те, кто не прочел ни единого написанного им стиха, не видел его пьес на сцене или в кино, цитируют – порой сами того не подозревая – Шекспира, ибо огромное количество его слов, строк и строф стали крылатыми. Таких фраз только из «Гамлета» можно вспомнить немало: «Быть иль не быть, вот в чем вопрос», «Подгнило что-то в Датском королевстве», «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», «Распалась связь времен», «Башмаков она еще не износила», «Слова, слова, слова», «Человек он был», «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?», «Ты славно роешь землю, старый крот!» и т. д. Выражения эти – следует оговориться – бытуют в различных вариантах, потому что существует свыше тридцати русских переводов трагедии.

Слово «гений», казалось бы, само по себе служит исчерпывающей характеристикой и ни в каких дополнительных эпитетах не нуждается. Но когда речь заходит о Шекспире, этого оказывается мало, и вот какими – и чьими! – определениями сопровождается оно применительно к творцу «Гкмлета»: «многосторонний» (Пушкин), «необъемлемый» (Лермонтов), «мирообъемлющий» (Белинский).

Если верно установлена дата его появления на свет, то родился Уильям Шекспир в 1564 году и умер в 1616-м в один и тот же день – 23 апреля. Вскоре после того как ему исполнилось двадцать, он покинул родной Стратфорд-на-Эйвоне, с тем чтобы вернуться туда на покой за несколько лет до смерти. Собственно говоря, он вернулся сюда уже бессмертным, но мало кто из современников отчетливо сознавал это, да и он сам не помышлял ни о чем подобном.

За плечами у него осталась почти четверть века напряженнейшего творческого труда. Мы знаем сейчас тридцать семь шекспировских пьес, сто пятьдесят четыре сонета и две поэмы, но ученые полагают, что еще какая-то часть его наследия не дошла до нас. Правда, имеют хождение легенды, что не сам Шекспир написал произведения, известные под его именем, и на их авторство выдвигается множество титулованных претендентов. Но все версии, будто подлинными создателями шекспировских пьес были граф Рэтленд, или граф Оксфорд, или еще какой-нибудь граф, или прославленный философ Фрэнсис Бэкон, оказались на поверку не основательны. И нет никаких причин сомневаться в том, что «Гамлета» создал сын стратфордского ремесленника и торговца, избравший для себя в Лондоне малопочтенное, по тогдашним представлениям, поприще актера и сочинителя.

По имени властвовавшей в те годы королевы вторую половину XVI столетия в Англии принято называть елизаветинской эпохой. Человечество, однако, вносит коррективы и в хронологию, для которой все чаще избираются в качестве ориентиров имена ярчайших светочей разума, а не тех или иных коронованных особ. Была дантовская эпоха в Италии и пушкинская пора в России, а ее величество Елизавета I восседала на английском троне во времена «царя драматических поэтов» – Шекспира.

Отпущенные ему судьбой полвека пришлись на знаменательный период в истории Западной Европы. Предшествовавшую эпоху – Средневековье – тоже никак не следует представлять себе в виде тысячелетнего «провала» в истории, ибо и тогда разум людской не раз торжествовал над невежеством, создавались непреходящие эстетические ценности. Но именно Возрождение отмечено дерзновенными исканиями человеческой мысли и поразительным взлетом творческих сил, которые вызвали к жизни высокое искусство. Это была эпоха не только возрождения (отсюда ее название: Возрождение или по-французски – Ренессанс) интереса к искусству и философии древних греков и римлян, но также рождения новой гуманистической культуры, отвечавшей духовным потребностям времени.

Достаточно вспомнить итальянцев Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, голландца Эразма Роттердамского, француза Франсуа Рабле, немца Альбрехта Дюрера, испанца Мигеля де Сервантеса, чтобы убедиться в справедливости этих слов.

Одной из вершин блистательного искусства Ренессанса стало творчество Шекспира.

Человек энергично осваивал тогда планету: Колумбовы каравеллы достигли берегов Нового Света; Магеллан совершил первый – как говорили в старину – кругоземный вояж. Человек пытливо проникал в тайны мироздания: начало распространяться «крамольное» учение Коперника о том, что Земля – вовсе не центр Вселенной, а наряду с другими планетами послушно обращается вокруг Солнца.

На протяжении всего Средневековья церковь упорно старалась отвратить взгляды своей паствы от земного бытия, побуждая больше думать о загробном существовании.

И вот теперь люди словно поняли, что созданы не для смирения духа и умерщвления плоти во имя райского блаженства или из страха перед адским пламенем, которые – как судят проповедники – ждут их после смерти. Не то чтобы они категорически перестали верить в Бога – просто многие поверили в себя.

Искусство – в том числе и словесное – начало воспевать человека как подлинную «красу вселенной» и «венец всего живущего». Жизнелюбивая философия гуманистов Возрождения ратовала за внутреннее раскрепощение личности, за ее свободное и гармоничное развитие, призывая людей следовать не средневековым догмам, а своим чувствам, разуму и воле. Идеи гуманистов завоевали все новых приверженцев – иным начинало казаться, что грядет царство всеобщего благоденствия; но, видно, не случайно возмечтавший о нем в своей «Утопии» Томас Мор сложил голову на плахе.

Тогда происходил колоссальный сдвиг в области общественных отношений и экономики. Набиравший силу капитализм настойчиво теснил обветшавший феодальный уклад. Эта эпоха «первоначального накопления» (К. Маркс) отмечена была вопиющими противоречиями. С одной стороны, исторически прогрессивная смена социального строя, рост производства и развитие торговли, великие научные достижения, расцвет искусства. С другой – усиление деспотизма власть имущих, участившиеся войны за колониальные владения, стремительно множившееся число безземельных крестьян и разорившихся ремесленников, отвечавших восстаниями на жестокие притеснения и эксплуатацию, появление предприимчивых дельцов и авантюристов.

Проницательному взору могучих умов Ренессанса вскоре явственно открылось, сколь разительно отличается окружающая действительность от утопических представлений об идеальном общественном устройстве.

Гуманистический идеал «очеловеченного человека» вступил в разлад с бесчеловечностью эпохи.

«Век расшатался…» Драматическая двойственность яростного времени, в которое он жил, не могла не сказаться на творчестве столь чуткого художника, как Шекспир. Наглядный тому пример – «Гамлет», где передано мироощущение лучшего из сынов «расшатанного века» и запечатлена трагедия не отдельного человека, а человечности и человечества.

Давно установлено, что для этой, как и для большинства других пьес, Шекспир не придумал оригинального сюжета: он восходит к древней скандинавской саге. Более того: за несколько лет до постановки (в первый год XVII века) шекспировского «Гкмлета» на лондонской сцене уже шла трагедия о принце датском, приписываемая Томасу Киду. К сожалению, текст Кида, использованный Шекспиром, утрачен – сопоставление этих двух пьес наверняка бы наглядно продемонстрировало разницу между простым талантом и «мирообъемлющим гением».

Достаточно заурядную драму мести, традиционный сюжет об узурпации власти Шекспир наполнил обширным философско-этическим содержанием, созвучным своему времени, и наделил главного героя настоящей «бездной души». Если для датского принца образцом служил его отец, который «человек был в полном смысле слова», то сам Гамлет – «соединенье знанья, красноречья и доблести» с «редкостным сердцем» – соответствовал шекспировскому пониманию гуманистического идеала эпохи.

Великий драматург вложил в свое детище мучительные раздумья над такими «вечными» вопросами, как смысл жизни, взаимоотношения человека и общества, нравственный выбор, проблема смерти, потому-то и теперь его пьеса не перестает волновать нас. Вот уже более трех с половиной столетий люди остро сопереживают трагедию Гамлета – трагедию гуманиста в дегуманизированном мире.

Движимый высшей смелостью мастера, Шекспир дерзко сталкивал разные художественные начала. В его пьесе, насквозь пронизанной трагическим мировосприятием, есть и по-настоящему комические сцены, – правда, как писал Пушкин, «волос становится дыбом от Гамлетовых шуток».

Настойчивое стремление проникнуть в самую суть происходивших исторических перемен и во внутренний мир изображавшихся им героев обусловило глубокую жизненность шекспировского творчества. Но как всякий большой художник, Шекспир действительность не копировал, а воссоздавал ее в образцах. Не стремясь к внешнему жизнеподобию, он переплетал реальность с условностью, вымыслом, элементами фантастики, создав в итоге шедевр не только драматургии, но и поэзии. Ведь «Гамлет» не только пьеса, а и блистательное поэтическое произведение – это определило весь его художественный лад. И пусть призрак Гамлетова отца (роль которого, по преданию, исполнял сам Шекспир) – отчасти дань давней театральной традиции и бытовавшим еще суевериям, однако прежде всего это именно поэтический образ. «Шекспир все передает через поэзию, – писал Белинский, – но передаваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии».

Всякому выдающемуся творению искусства в высокой степени присуща многозначность образов, а «Гамлету» – в особенности. Эта пьеса столь трудна для толкования, что ее называют «Моной Лизой» литературы, ибо неповторимо-притягательная улыбка леонардовской «Моны Лизы», о которой спорят, заключено ли в ней утонченное коварство, или возвышенная печаль, или кроткая нежность, или нечто совсем иное, – символ «загадочности».

Когда художественные образы становятся нарицательными, превращаясь в олицетворение различных человеческих свойств или страстей, то далеко не всегда таким лестным способом увековечиваются главные качества какого-либо персонажа. Так произошло и с Гамлетом.

Его имя нередко используется в качестве нарицательного как синоним человека во всем сомневающегося, не способного к энергичным действиям. Заслуженна ли такая репутация, породившая и особое понятие – «гамлетизм»?

Прислушаемся прежде всего к проницательнейшему суждению Пушкина. «Лица, созданные Шекспиром, не суть, – констатировал он, – типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры».

Персонажи «Гамлета» – не одномерные люди. Низкий отравитель Клавдий, как мы узнаем, – рассудительный политик, порой его терзает раскаяние в содеянном преступлении, да и жену, кажется, он любит искренне.

Гертруда, столь быстро изменившая памяти своего рыцарственного супруга, – добросердечная и любящая мать. Когда Гамлет ей «повернул глаза зрачками в душу» и признался, что «вовсе не сошел с ума, а притворяется с какой-то целью», она не выдает его Клавдию, и последний возглас отравленной королевы обращен к сыну.

Кроткая Офелия из дочернего послушания передает Полонию любовное послание Гамлета, соглашается быть приманкой в руках его врагов. Это заставляет искренне увлеченного ею принца пойти на разрыв с той, кого он любил так, как «сорок тысяч братьев» любить не могут.

А Полоний? Понаторевший в интригах высокопоставленный шут – заботливый родитель. Кое-что в его наставлениях сыну вполне разумно. Правда, он не следует собственным советам. Вспомним – «всего превыше: верен будь себе». Однако твердость принципов никак не принадлежит к числу достоинств отца Лаэрта и Офелии, хотя – в отличие от Клавдия – он и не преступник. Угодливый царедворец ловко приспосабливался к характеру Клавдия, от которого исходит страшная «гниль» – под ее воздействием столь разительно меняются Розенкранц и Гильденстерн, некогда бывшие добрыми товарищами Гамлета, а позже предавшие его.

Не только основные действующие лица трагедии тщательно выписаны у Шекспира. Порой ему довольно одного-двух штрихов, чтобы четко обрисовать духовный облик и некоторых второстепенных персонажей: например, пресмыкающейся у трона «мошки» – Озрика.

Как это ни парадоксально, но, пожалуй, наименее выпукло дан в пьесе образ Горацио, о достоинствах которого нам остается судить преимущественно со слов Гамлета, столь высоко ценящего своего друга. Он как бы символизирует собой исторический оптимизм автора, его веру в то, что самопожертвование принца было не напрасным: Гамлет завещает Горацио поведать непосвященным истину о беззакониях, вершившихся в условной Дании, которая так живо напоминает Англию времен Шекспира.

Пресечь эти беззакония, как надеется Гамлет, сумеет Фортинбрас. Хотя не очень-то в его пользу свидетельствуют первоначальные требования «возврата потерянных отцовых областей», отошедших к Дании после победы Гамлета-старшего в честном единоборстве с Норвежцем, да и готовность положить целое войско ради клочка польской земли, где «не разместить дерущихся и не зарыть убитых». Но Гамлет отдает перед смертью свой голос за избрание именно его королем – значит, он полагает, что норвежский принц того достоин.

Гамлет, которому Шекспир передал свою душевную боль по поводу «расшатанного века», тоже не свободен от недостатков. Но гораздо важнее, что характер его показан в развитии и обстоятельства раскрывают различные стороны этого многосложного образа. Поэтому нельзя судить о нем, не видя меняющегося выражения лица за скорбной маской меланхолика.

«Гамлет весь в смятении, весь в искании, – заметил выдающийся советский шекспировед М. Морозов. – Он порывист, легко переходит от одного настроения к другому. Каждый раз он появляется перед нами в новом состоянии: то он скорбит об отце, то, охваченный отчаянием, обращается к Призраку все с тем же неразрешимым для него вопросом: „Что делать нам?“, то тепло приветствует Горацио, то издевается над Полонием, то (после сцены „мышеловки“) хохочет над разоблаченным королем… При этом Гамлет – отнюдь не безрассудный „мечтатель“, смотрящий на жизнь сквозь „романтический туман“. Он ясными глазами видит жизнь: иначе бы он так не страдал».

Гамлет – поистине «существо живое». Показательно в этом отношении признание Р.-Л. Стивенсона: «Более других я обязан Шекспиру. Не многие мои друзья из плоти и крови оказали на меня столь сильное и благотворное влияние, как Гамлет…»

Но вместе с тем при всей его неповторимости образ этот типический, ибо Гамлет – герой не только своего времени. «Характер Гамлета, – отметил А.И. Герцен, – общечеловеческий особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания каких-то черных дел, совершившихся возле них каких-то измен великому в пользу ничтожного и пошлого…»

Нигде, быть может, как в «Гамлете», не ощущается с такой ясностью, что творец этой вещи – актер. Сценический опыт, несомненно, помогал Шекспиру-сочинителю (как позже Мольеру) глубже постичь секреты и назначение театра, которое он определил устами своего героя так: «Держать как бы зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное – низости и каждому веку истории – его неприкрашенный облик».

В магическом зеркале искусства отражается и тот, кто в него смотрит. Распространенный латинский афоризм «Книги имеют свою судьбу» приводится обычно в усеченном виде, тогда как существует его продолжение: «…в зависимости от восприятия (буквально: „головы“) читателя».

Глядясь в зеркало «Гамлета», каждый понимает – или не понимает – трагедию по-своему. Режиссеры и актеры, критики и комментаторы веками усердно вникают в ее текст и подтекст. Однако во многом трактовка пьесы зависит и от накладывающегося на нее «надтекста» (если можно так выразиться) – конкретно-исторических условий, когда к ней обращаются, мировоззрения читателя или зрителя и его собственного жизненного опыта, художественных пристрастий и т. и.