Игорь Иванович Палеев

Новая хронология Римской империи. Книга 3

Возможная аналогия: «Послы Людовика IX прибыли ко двору императора монголо-татар уже после смерти Гуюка (в начале 1250 года). Хатун Огуль-Гаймиш вместо сотрудничества на равной основе, которое вроде бы зародилось при Гаюке, потребовала от короля в отправленном с послами письме ежегодной ДАНИ. В апреле 1251 года письмо от вдовы Гуюка хатун Огуль-Гаймиш с требованием дани дошло до Людовика IX» [22].

1251 г.

Считается, что Аэций и вестготы во главе с Теодорихом (а также франки, аланы, бургунды и саксы) разбивают на Каталаунских полях в Галлии Аттилу «с подчиненными ему германскими племенами» [29]. «Война 451 года прошла на полях Галлии. Именно здесь произошла знаменитая Битва Народов в июне 451 года. На стороне Аттилы, кроме гуннов и восточных аланов, были гепиды, остготы, герулы и часть франков. Силы Аэция состояли из римских легионов, вестготов, бургундов, франков и ненадежных арморикских аланов. Битва была кровавой, но ничего не решившей. Через некоторое время Аттила увел свою орду назад в Паннонию, в то время как вестготы отступили на юг к Тулузе» [22]. «После битвы на locus Mauriacus в первую неделю июля 451 года Аттила отступил в Венгрию» [59].

По римской хронологии 451 г. соответствует 1251 г.

Известно, что «В 1251 г. состоялся очередной курултай монгольской знати. Было решено организовать новый большой поход на запад, базируясь на уже захваченных иранских областях. Во главе похода был поставлен один из братьев тогдашнего кагана Менгу, Хулагу-хан» [22].

Если абстрагироваться от участия в событиях 451 г. Аттилы, то речь может идти о войне между Вильгельмом и Конрадом IV: «Вильгельм, граф Голландский, был избран в короли противниками Гогенштауфенов в сентябре 1247 года (наш аналог Маркиана, 450 – 457). Правивший в это время Конрад вел с Вильгельмом упорную войну, но в 1251 году был вынужден уйти в Италию. После этого дела Вильгельма улучшились. Большинство князей признало его своим государем» [85].

Возможно также, что события 451 года смешиваются с событиями десятилетней давности: «Сражение 11 апреля у р. Шайо закончилось сокрушительным поражением войск Белы IV. По его результатам под властью монголов оказалась вся задунайская часть венгерского королевства. В течение лета-осени 1241 г. монголы предпринимали неоднократные попытки занять плацдармы на южном берегу Дуная и перенести военные действия на земли Римской империи, но, как правило, терпели неудачу. Один из отрядов монголов вышел к Нойштадту (8 миль от Вены), однако, столкнувшись с объединённым чешско-австрийским войском, отступил за Дунай. Также есть сведения о поражении монголов от войск баварского герцога, а также от германского короля Конрада IV. Однако, маловероятно, что эти столкновения имели место в действительности, а если и имели, то были незначительными. В свою очередь немцы, изначально собираясь выступить против монголов в первых числах июля 1241 г., сначала перенесли дату общего наступления на несколько недель, а потом и вовсе отказались от каких-либо активных действий» (wiki/Западный_поход_монголов).

1252 г.

– «В 452 году Аттила повторил свое нашествие. Гунны вторглись в Италию, взяли и разрушили Аквилеи, опустошили Медиолан и двинулись на Рим. По дороге Аттилу встретило посольство. Мир был куплен ценой огромного выкупа» [86].

По римской хронологии 452 г. соответствует 1252 г.

При опоре на эту дату, поход Аттилы в Италию может соответствовать аналогичному походу Конрада: «После смерти императора Манфред пригласил своего брата Конрада перейти через Альпы, чтобы вступить во владение своей наследственной землей Сицилией. Молодой римский король собрал войско, созвал парламент в Аугсбурге, назначил своим наместником баварского герцога Оттона, на дочери которого, Елисавете, он был женат, и в октябре 1252 г. явился в Ломбардию, где Эццелин и другие гибеллины встретили его с почетом в Вероне. Он произвел здесь и в Джотто смотр гибеллинским силам, которые были еще довольно значительны; затем решил идти в Апулию, чтобы сначала укрепить за собой наследственные земли, а затем оттуда вернуться в Северную Италию. Союз романьольских, умбрийских и тусцийских городов преградил ему дорогу сухим путем, а Рим, по-видимому, не был расположен признавать или поддерживать сына Фридриха II» [31].

Или же речь может идти о появлении монголов на границах Италии в 1242 г.: «Установившееся равновесие сохранялось до декабря 1241 г. Новое наступление было предпринято монголами почти через полгода. С наступлением заморозков, войска Батыя, переправившись через замёрзший Дунай, приступили к осаде Буды, Фехервара, Эстергома, Нитры, Братиславы и ряда других венгерских городов. В этом районе действовали основные силы монголов под руководством Батыя. Корпус Кадана вновь отделился от Батыя, и во второй половине января 1242 году устремился в Хорватию, имея главной целью преследование и нейтрализацию Белы IV. Кадан разорил Хорватию. После бегства Белы IV в Далмацию, монголы под командованием Кадана вышли в марте 1242 года к крепости Клис, и не сумев её взять, двинулись дальше: в Сербию и Болгарию, где встретились с отошедшими из Венгрии и Моравии отрядами Батыя» (wiki/Западный_поход_монголов).

– «При вторжении гуннов в Италию в 452 году Маркиан послал войска для поддержки западно-римского императора Валентиниана III» (ru.wikipedia.org/wiki/Маркиан).

Аналогия: Маркиан (Вильгельм Голландский) – противник Конрада, вторгнувшегося в Италию в 1252 году.

– «В 452 году Маркиан отразил нападения на Сирию и Египет» (ru.wikipedia.org/wiki/Маркиан).

«Отражение нападения на Сирию и Египет» соответствует, по-видимому, крестовому походу Людовика Святого в Египет (1250) и Сирию (1251 – 1254).

1253 г.

– «В 453 году у Аттилы после пира по случаю свадьбы произошло кровоизлияние, и той же ночью он скончался, после чего его империя почти мгновенно распалась» [29].

По римской хронологии 453 г. соответствует 1253 г.

В [107] смерть Бату датирована 1255 г. Но историки отмечают: «Любопытно, между прочим, расхождение в годах смерти Бату и его преемников Сартака и Улакчи и воцарения Берке. Рашид-ад-дин и пользовавшиеся им авторы здесь сходятся с арабскими, давая 650 год (1252/1253 г.) для смерти Бату и 652 год (1254/1255 г.) для воцарения Берке. Джувейни и следующие ему авторы дают для этих событий 653 (1255/1256) год и 654 (1256/1257) год, что подтверждается русскими источниками, датирующими смерть Бату 1255 г. и упоминающими Улакчи еще в 1257 году» (drevlit.ru/texts/z/zeyn_pred.php).

Таким образом, арабские (мусульманские) источники датируют смерть Бату 1253 г.

– Преемником Аттилы все источники называют его сына Эллаха (453 – 454).

Аналогия: «Бату скончался в 1255 году. Великий хан Мунгке провозгласил его наследником сына Сартака (1255 – 1256)» [88].

– «После смерти Аттилы власть в Гуннском ханстве была поделена между его сыновьями, ни один из которых не унаследовал организаторских способностей своего отца. Момент для восстания подавленных народов казался подходящим. Была сформирована коалиция германских племен, сплотившая гепидов, ругов и герулов. Остготы держались в стороне от схватки. Один из сыновей Аттилы Еллак попытался сокрушить восстание, но его силы были недостаточны для этой задачи. Его армия была разбита и сам он пал в битве (454 г.)» [22].

Возможная аналогия: «Смерть Бату существенно изменила расстановку сил в Монгольской империи. И формально, и фактически всю полноту власти, наконец-то, получил Мунке-хан, соправителем которого Бату являлся в последние годы. Политические интриги начались и в самой Золотой Орде, где в борьбу за трон вступили два самых влиятельных после Бату царевича-Джучида – его брат, мусульманин Берке, и сын, христианин Сартак. Когда Бату скончался, Мунке тут же утвердил его преемником Сартака. Берке, между тем, не собирался без борьбы уступать власть племяннику и поэтому… дал указания своему родному брату Беркечару, через владения которого должен был проезжать Сартак, и Беркечар, принимая у себя племянника, отравил его прямо на пиру» [77].

«Еще Мыськов Е.П. заметил, что проблема прихода к власти Берке-хана очень запутана. Рашид ад-Дин, Рукн ад-Дин Бейбарс, ал-Айни, ан-Нувейри датировали это событие 652 годом хиджры (1254 г.). Большинство историков не согласны с этой датой, так как она не согласуется с хронологией предыдущих и последующих событий, известных по другим источникам» [89].

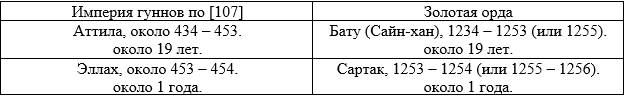

Таким образом, соответствие может выглядеть так:

– «Аттила, получивший от римских церковных писателей прозвище бича божия, умер, а гуннская федерация быстро распалась. Западная Римская империя тоже фактически не существовала более. В Италии формально еще держалась призрачная власть римских императоров. Это были безвольные игрушки в руках начальников наемных варварских войск. За период с 455 по 476 г. сменилось 9 таких «императоров». Никто из них не правил дольше 5 лет, и все свергались насильственно. Наконец, в 476 г. один из варварских вождей Одоакр, низложив юного императора Ромула, прозванного Августулом («Августенком»), решил покончить с этой комедией. Он отправил посольство к восточному императору Зенону с просьбой не назначать для Италии особого императора, а сделать его, Одоакра, наместником с титулом римского патриция. Зенону не оставалось ничего другого, как признать совершившийся факт» [52].

Фактическое крушение Римской империи после 453 г. может соответствовать эпохе «Великого Бескоролевья» в Германии этого времени: «Ужасное время без императора» – длительное междуцарствие, последовавшего вслед за смертью Конрада IV (май 1254 г.), рассматривалось немцами как одна из многочисленных драм, оставивших свой след в прошлом. То, что эти годы, с 1254 по 1273, в истории Священной Империи представляют решающий период, конечно, никто не оспаривает. Формально империя не была свободна в течение периода, который принято называть междуцарствием, но практически верховная власть не была установлена. Трон правителя в действительности довольно долго пустовал. Продолжительное отсутствие короля влекло за собой разрушение целостности системы, которую методично возводили Гогенштауфены» [82]. «В Германии в течение 19 лет (1254-1273) продолжалось междуцарствие. «Священная Римская империя», хотя номинально и сохранила свое существование, как политическая реальность распалась со смертью Фридриха II» [54]. «В исторических трудах нашего времени написано, что междуцарствие началось в 1256 году со смертью германского короля Вильгельма Голландского и закончилось в 1273 году выборами короля Рудольфа Габсбурга. Но на римско-германский императорский трон Рудольф возведен никогда не был. Такие «избранные» короли были и во времена междуцарствия, но эти иноземцы, являвшиеся подставными лицами постепенно ставших «курфюрстами» имперских князей, были не в состоянии плодотворно нести бремя королевской власти в Германии, поэтому отсутствие настоящей центральной власти народ ощущал как междуцарствие. По очень известной балладе Фридриха Шиллера это время сегодня иногда называют «ужасным временем без императора». Именно после смерти Фридриха II началось это «ужасное время без императора» [28].

1254 г.

– «В 453 году сын Аэция обручился с дочерью императора, а сам он удостоился исключительной чести, став в 454 году в четвертый раз консулом. Но он нажил себе очень могущественных врагов. В сентябре 454 года погиб человек, который почти два десятилетия всеми силами поддерживал престол Валентиниана и удерживал от развала слабеющую Западную Римскую империю» [16].

Возможно: «Весной 1254 года Конрад внезапно заболел лихорадкой и умер» [85]. «Я, – уведомлял он гибеллинов, – скоро приду на север с двадцатитысячным войском, чтобы наказать мятежников и восстановить власть империи». Так писал он в апреле 1254 г., а 21 мая 1254 г. уже умер» [31].

– «После падения государства гуннов в 454 году Маркиан позволил остготам под управлением трех братьев Валамира, Теодемира и Видемира, поселиться в Северной Паннонии в качестве федератов» [29].

Возможно, образование Остготского королевства в Паннонии соответствует образованию Сербского королевства. В этом случае три брата Валамир, Теодемир и Видемир соответствуют трем сыновьям Стефана I: Радославу (1227 – 1234, в Хуме до 1253), Владиславу (1234 – 1243, в Зете до 1267) и Урошу (1243 – 1276), которые сменяли друг друга на королевском престоле Сербии.

1255 г.

– «После убийства Аэция на наивысшую власть при дворе рассчитывал Петроний Максим, но Гераклий убедил императора, что такое решение будет ошибочным. Тогда Петроний вместе с двумя скифами, Оптилой и Траустилой, горевшими желанием отомстить за своего бывшего начальника Аэция, составил заговор. 16 марта 455 г. Траустила расправился с Гераклием, а Оптила ударил императора в лицо и в висок, нанеся ему смертельные раны» [29].

Так как мы отождествили Валенитинана III с Иоанном III Дукой, то речь должна идти о смерти последнего: «Весною 1254 г. Иоанн Ватаци заболел в Никее и, предчувствуя смерть, приказал везти его в любимый Нимфей и скончался в палатке, которую приказал поставить в дворцовом саду, после 33 лет царствования, на 62-м году от роду» [96].

В примечании к «Летописи» Георгия Акрополита сообщается: «Итак… мы получим 1223-й год смерти Феодора Ласкариса и воцарения зятя его Иоанна Дуки-Ватацы О царствовании и летах жизни Иоанна Дуки тот же писатель (Пахимер) говорит: «Он отдал долг природе в третьи календы ноября, прожив, по показанию близких к нему, шестьдесят два года, из которых тридцать три провел на престоле». Стало быть, если эти 33 года мы придадим к 1223-м, то получим 1255-й год, в конце которого умер Иоанн» [57].

ВЫВОД: дата смерти Валентиниана III (423 – 455) соответствует дате смерти Иоанна III Ватаца (1222/3 – 1254/5).

– «После убийства Валентиниана III у императорского дома не осталось наследника мужского пола, равно как и выдающегося военачальника, которого можно было бы назвать подходящим преемником. Выбор пал на Петрония Максима (455), и он должным образом взошел на престол. Он тут же женился на вдове покойного императора, Лицинии Евдоксии. В мае Рима достигла весть о том, что Гейзерих откликнулся на призыв Евдоксии и теперь направляется морем в Италию. Многие жители Рима спешно покидали свои дома, а сам Петроний Максим, далекий от того, чтобы организовать эффективное сопротивление, занимался только планами бегства, побуждая сенат отбыть вместе с ним. Однако его покинула охрана и все его друзья. Когда он 31 мая выезжал из города, на него обрушился град камней. Один из них угодил ему в висок и убил его. 2 июня Гейзерих вошел в город и после его двухнедельного разграбления вышел, унося огромное количество добычи. Правление Петрония Максима продолжалось семьдесят дней» [29].

Валентиниана III (423 – 455) мы отождествили с Иоанном III (1222/3 – 1254/5). Его преемником стал сын – Федор II (1254/5 – 1258/9): «После торжественных похорон царя Иоанна в Сосандрах Феодор II был поднят знатью и духовенством на щит, по древнему обычаю… На Рождество 1254 г. патриарх Арсений торжественно венчал Феодора II императором ромэев» [96]. По хронологии «Летописи» Георгия Акрополита эти события датируются 1255 годом.

Однако он не может соответствовать Петронию Максиму ни по продолжительности правления, ни по родословной.

Если обратиться к римским делам, то события здесь развивались следующим образом: «Папа в конце ноября 1255 г. прибыл в Рим. Здесь между тем произошел очень важный переворот. Уже три года Бранкалеоне с большой энергией управлял городом Римом. Когда трехлетний срок его управления истек в начале ноября и народ хотел избрать его вновь, то противная партия обвинила его перед синдиком и пошла на штурм Капитолия. Бранкалеоне, принужденный сложить оружие, сдался народу и посажен в башню Пассерано. Между тем победившая партия собиралась приступить к выбору нового сенатора. Выбор ее пал на миланца Мартина делла Торре» [31].

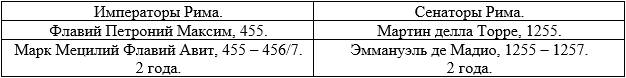

Возможно, правление Петрония Максима в Риме (с 17 марта по 31 мая 455 г.) соответствует недолгому «правлению» здесь сенатора Мартина делла Торре (1255 г.).

– «В 455 году Петроний Максим пытался заставить Авита прервать отставку и вновь заняться государственной службой на посту главнокомандующего штаба. Когда пришла весть о смерти Петрония, Теодорих II стал уговаривать его занять трон, предлагая поддержку вестготов. Авит согласился. 9 июля 455 года Авита провозгласили августом солдаты. К концу года Авит пересек Альпы, чтобы утвердить свое положение в Италии» [29].

Возможно: «Выбор ее пал на миланца Мартина делла Торре, который, однако, вскоре отказался… Между тем победившая партия собиралась приступить к выбору нового сенатора. Сенатором был выбран Эммануэль де Мадио и вместе с ним другое лицо в капитаны. Эммануэль был гражданином Брешии; раньше он был подестой в Пиаченце и убежал от Эццелина в Рим. Правление Эммануэля де Мадио было бурно и несчастливо» [31].

Соответствие может выглядеть так:

1256-1257 гг.

– «Авит доверил свои полномочия старшему офицеру, военачальнику Рицимеру. Он был призван покорить Запад на последующие шестнадцать лет. Рицимер был сыном представителей двух германских племен – свева и дочери вестготского короля Валлии. Он поднялся высоко в военной иерархии Западной империи, и Авит назначил его главнокомандующим штаба. Рицимер отправился на Сицилию, чтобы разобраться с вандалами. Сначала он не дал им высадиться у Агригента, а потом одержал победу в морском бою близ острова Корсика в 456 году» [29].

«Война на Сицилии» против вандалов может соответствовать войне гвельфов (во главе с папой) против сицилийского короля Манфреда, который опирался в том числе и на отряды «сарацин» (вандалов): «В июне 1255 г. напуганный успехами своего врага папа уехал в Рим. После этого Манфреду покорились Капуя, Неаполь, Аверса и Бриндизи… он восстановил владычество Гогенштауфенов в Сицилии» [85]. «Манфред, подобно своему отцу, постоянно ВЫЗЫВАЛ НОВЫЕ ОТРЯДЫ АРАБОВ, ПРИХОДИВШИЕ С БЕРЕГОВ АФРИКИ, чтобы наниматься на службу в его войска. Папы называли его султаном и союзником язычников, и их проповедь крестовых походов была всегда направлена одновременно против Манфреда и против сарацинов Лучерии» [31].

– «Тем временем союзник Рима, вестгот Теодорих II сокрушил враждебных свевов в Испании, а сам Авит проводил военную кампанию в Паннонии» [29].

Территориально война вестготов со свевами может соответствовать войне Кастилии с Португалией: «Утвердившись на троне, Афонсу III (король Португалии 1248 – 1279) продолжил войну с мусульманскими сообществами, все ещё буйно разраставшимися на юге. В его правление Алгарве стала частью королевства, вслед за захватом Фару, и Португалия стала, таким образом, первым иберийским королевством, завершившим Реконкисту (1249). Завершив успешно войну с маврами, Афонсу III должен был ещё разрешить трудную политическую ситуацию на границе с Кастилией. Соседнее королевство рассматривало Алгарве как зону своих интересов, а не часть Португалии. Эта ситуация также привела к серии войн между странами» (ru.wikipedia.org/wiki/Афонсу_III).

– «Все эти действия не помогли Авиту утвердиться в столице. В результате Рицимер решил изменить ситуацию. Авит попытался бежать обратно, в Галлию, но его настигли и взяли в плен возле Плацентии. После отречения от трона в октябре 456 года ему позволили сделаться епископом этого города. Однако Авит поспешил к Альпам. По дороге он умер, то ли от чумы, то ли от руки убийцы. За свержением и смертью Авита последовал шестимесячный период, когда на Западе не было императора» [29]. Или: «Авит пытался бежать в дружественную Галлию, но по дороге заболел и в начале 457 года скончался от моровой язвы» (ru.wikipedia.org/wiki/Авит).

Возможная аналогия: «Правление Эммануэля де Мадио было бурно и несчастливо. Народ, желавший возвратиться к твердому правлению Бранкалеоне, начал восстание; сражались вокруг Капитолии и на улицах города. Весной 1257 г. восстание сделалось всеобщим. Цехи соединились и избрали своим главой булочного мастера, родом англичанина, Матвея де Бельвере. Эммануэль был убит во время гражданской войны, часть аристократов изгнана, сам папа принужден был уехать в Витербо, где он и находился в конце мая» [31].

Смерть (или убийство) Авита «в начале 457 г.» может соответствовать гибели (убийству) Эммануэля де Мадио «весной 1257 г.».

– «К этому времени отношения между могущественным Аспаром и самостоятельным Маркианом ухудшились, и 25 ЯНВАРЯ 457 года император умер. Подозревали, что Аспар отравил его. Если это так, то Маркиан стал первым из длинной череды византийских монархов, павших жертвой заговора» [86].

Возможно: 28 ЯНВАРЯ 1256 года «во время очередного похода Вильгельма против фризов… фризы его убили» [85]. Его преемник Ричард «был провозглашен королем во Франкфурте, в ЯНВАРЕ 1257 года» [41].

– «Рицимер, с согласия сената, сверг императора Авита. Вслед за этим он получил титул патриция от императора Восточной Римской империи Льва I. С этого времени и до своей смерти Рицимер стал фактическим правителем Западной Римской империи. Как германский вождь, он не мог провозгласить себя августом, но с другой стороны, власть над Римом дала ему влияние на другие германские народы. Его власть распространялась настолько, что его монограмма чеканилась на монетах наравне с императорской» (ru.wikipedia.org/wiki/Рицимер).

Исходя из продолжительности правления Рецимера, аналогия может быть в следующих событиях: «Изнуренная итальянскими войнами Германия впала в состояние внутреннего разложения и бессилия, из которого старая империя уже не поднялась никогда. Немецкая корона после гибели Вильгельма Голландского в войне с фризами (28 января 1256 г.), пренебрегаемая разъединенными князьями, продавалась тому, кто дороже давал. Ослабевшее национальное чувство перенесло возведение на престол великих императоров двух чужеземных государей – Ричарда Корнваллийского и Альфонса Кастильского, но общее истощение было так велико, что двойное избрание, делавшее пап снова третейскими судьями в Германии, не вызвало уже никакой борьбы. Эти иноземные короли без сопротивления признали судебную власть пап над империей и являлись на ее развалинах лишь образами, отражающими ее глубокий упадок» [31]. «Ричард, граф Корнуэльский, купил в 1257 году титул немецкого короля и был коронован в Кельне. В дальнейшем он несколько раз приезжал в Германию, но даже не пытался взять правление в свои руки. Королевский сан сделался в это время пустым звуком и не имел никакого реального значения. Последний раз Ричард был в Германии в 1269 году, где отпраздновал свою свадьбу с Беатрисой Фолькенштейн. По возвращению в Англию, он был разбит параличом и провел свои последние годы в совершенной физической и душевной слабости» [85].

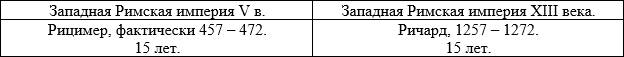

Соответствие может выглядеть так:

– «Когда Марциан умер, самым очевидным кандидатом на его место был его знаменитый зять Антемий; но Антемий не пользовался расположением алана Аспара, главнокомандующего штаба. Вместо него Аспар выбрал собственного подчиненного Льва, который был командиром легиона в Силимврии. Сенат не смог отвергнуть ставленника Аспара, и Лев был коронован Анатолием, патриархом Константинополя» [29].

Возможно: «Когда король Вильгельм в 1256 году скончался в походе против французов, главой государства был избран кандидат, указанный папой – граф Ричард Корнуэльский. Он и был провозглашен королем во Франкфурте, в январе 1257 года. Враждебная партия, во главе которой стоял архиепископ Трирский, противопоставила английскому кандидату внука короля Филиппа, короля Альфонса X Кастильского, который также был провозглашен во Франкфурте два месяца спустя. Король Альфонс даже не ступал на почву Германии» [41].

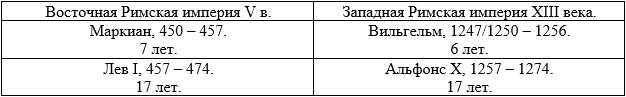

Соответствие может выглядеть так:

– «Лев назначил Майорана западным императором – без сомнения, по рекомендации Рицимера, всемогущего германца, главнокомандующего штаба. Майоран был провозглашен императором 1 апреля 457 года, хотя, похоже, его формально ввели в должность только 28 декабря. На выпущенных в то время монетах новый западный и восточный император сидят бок о бок» [29]. «Взойдя на престол Западной римской империи, Майориан получил власть лишь над её частью – Италией. При предыдущих императорах империя потеряла Испанию, Британию и Африку. Галлия, ещё недавно входившая в состав римской империи, не признала нового императора» (ru.wikipedia.org/wiki/Майориан).

Нам известны следующие события, происходящие в Риме: «Эммануэль был убит во время гражданской войны, часта аристократов изгнана, сам папа принужден был уехать в Витербо, где он и находился в конце мая. Римский народ тотчас снова призвал Бранкалеоне. Все угнетатели народа были им изгнаны, или закованы в цепи, или казнены. С Манфредом, который был теперь полним господином Сицилийского королевства как на материке, так и на острове и уже думал возложить на себя корону, он заключил союз в целях уничтожения гвельфской партии. Александр IV отлучил Бранкалеоне и его советников. Сенатор заявил, что папа не имел права отлучать от церкви римских должностных лиц. Затем в публичном воззвании он оповестил о карательном походе против Ананьи (родины папы). Гражданская власть папы в Риме совершенно уже не признавалась. Теперь Бранкалеоне хотел решительным ударом сломить упорное сопротивление магнатов. Он приказал разрушить дворянские замки, бывшие средством применения народа, темницами должников, вертепами постыдного насилия. По этому проскрипционному списку в 1257 г. должны были быть уничтожены более ста сорока укрепленных башен, на которые народ набросился с бешенством. Но Бранкалеоне заболел лихорадкой во время осады Корнето, и умер в Капитолии в расцвете жизненных сил в 1258 г. Папа отправил в город послов и запретил выбирать нового сенатора без своего согласия. Но римляне только смеялись над его приказанием. Умирая, Бранкалеоне советовал им выбрать ему в преемники его собственного дядю; таким образом, сенатором был назначен Кастеллано дельи Андало. Изгнанная аристократия так же, как и папа, подкапывались под его власть, так что он только при постоянной борьбе мог продержаться до весны 1259 г. Теперь под влиянием папы были выбраны два местных сенатора» [31].

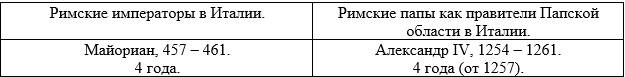

Исходя из римской хронологии, аналогом Майорана может быть папа Александр IV (12.12.1254 – 25.05.1261):

1258 (458) г.

1259 г.

Главнокомандующий Антемий разбивает остготов в Иллирике (459 г.).

Выше мы предположили, что королевство остготов в Паннонии может соответствовать Сербскому королевству. Исходя из этого предположения, победа Антемия может соответствовать разгрому при Пелагонии (1259) никейскими войсками (включавшими в свой состав союзные отряды половцев, турок и венгров) войск антиникейской коалиции (Эпирский деспотат, Сицилийское королевство, Ахейское княжество, Сербское королевство): «Палеолог 1 января 1259 года короновался соимператором. Он обратился прежде всего против артийского деспота. Михаил послал брата своего себастократора Иоанна Комнена с большим войском в Македонию. Король Манфред прислал Михаилу Ангелу четыреста рыцарей, другой его зять, ахейский князь, лично привел тестю свое войско, пелопоннесцев и воинов ла Роша из Фив и Афин, а равно и войска из Эвбеи, Наксоса и Бодоницы. В октябре 1259 года на западной границе Македонии на равнине Пелагонии сошлись враждебные армии. Вследствие измены побочного сына Михаила II Ангела Иоанна Вилльгардуен оказался со своим войском один против более сильного неприятеля и проиграл сражение. Немецкие рыцари Манфрада пали, морейская знать была частью перебита, а частью рассеяна» [30].

1260 г.

«Оставалось разобраться с вандалами Гейзериха, господствовавшими в прибрежных водах центрального и западного Средиземноморья. Майоран столкнулся с отрядом вандалов и мавретанцев, которые высадились в устье Лириса (ГАРИЛЬЯНО) и разоряли Кампанию. Римляне захватили их врасплох, отобрали все награбленное и отогнали обратно, к их кораблям. Вандалы понесли тяжелые потери, погиб и зять самого Гейзериха. Потом, в течение зимы, Майоран собрал значительную армию на севере Италии, в нее входили германцы, гунны и скифы. Флот Империи, состоявший из трехсот кораблей вместе с транспортными и малыми судами, в 460 году переправил эти силы в Новый Карфаген на западном побережье Испании. Это было наиболее важным военным и морским предприятием из всех, организованных Империей за много лет – и окончилось оно ничем, потому что, обойдя берега Испании, Гейзерих смог, благодаря своей великолепной разведке, неожиданно напасть на неохраняемый флот и разбить его в заливе Лукент. Майоран был вынужден принять неблагоприятные условия мира, согласно которым ему пришлось признать Мавретанию и Триполитанию владениями вандалов» [29].

О войне в Италии: «Несколько раз возобновлявшиеся попытки примирения (папы с Манфредом) разбились также о требование папы удалить из Италии сарацин. Постоянное пребывание этой магометанской колонии в Апулии напоминает историю того времени, когда арабы из своих разбойнических замков на ГАРИЛЬЯНО наводили страх на Италию. Фридрих II поселил в Лучерии их сицилийских соплеменников в качестве постоянно готового к бою лагеря отличных стрелков из лука. В войнах Гогенштауфенов против церкви они были единственным постоянным войском, самыми энергичными бойцами и самыми беспощадными истребителями их врагов. Манфред взял их под свою защиту и, подобно своему отцу, постоянно ВЫЗЫВАЛ НОВЫЕ ОТРЯДЫ АРАБОВ, ПРИХОДИВШИЕ С БЕРЕГОВ АФРИКИ, чтобы наниматься на службу в его войска. Папы называли его султаном и союзником язычников, и их проповедь крестовых походов была всегда направлена одновременно против Манфреда и против сарацинов Лучерии» [31].

О войне в Испании и Африке: «Альфонс X неоднократно воевал с маврами. Первая его военная кампания была предпринята в соответствии с проектами, разработанными еще Фернандо III. Объектом этой кампании была Африка, и закончилась она поражением кастильцев из-за разногласий Альфонса X с королями Португалии и Наварры. Поход этот получил одобрение пап Иннокентия IV и Александра IV и был совершен в 1254-1255 гг. В сентябре 1262 г. Альфонс X при поддержке гранадского эмира и морских сил кантабрийских городов внезапно напал на Кадис, взял город и захватил огромную добычу. С завоеванием Кадиса был уничтожен один из центров мавританских пиратов, откуда совершались набеги на кастильские города, и в частности на Севилью. В следующем году Альфонс X овладел Картахеной (Новый Карфаген), где было подавлено восстание мавров» [81].